Il cosiddetto cinema sociale, che mette al centro della narrazione le questioni e le vicende delle persone a confronto con la realtà, e una realtà non addomesticata dalla fantasia, sembra non godere più buona salute. L’addio alla camera da presa di Ken Loach, la morte di Agnes Vardà, l’avanzare in età dei fratelli Dardenne, la generazione successiva che tarda a rivelarsi: ma soprattutto ci viene da pensare che è il gusto del grande pubblico che sta cambiando, perché è un cinema prezioso che scarseggia sugli schermi, viene prodotto e distribuito con crescente difficoltà. Le persone chiedono ai film solo evasione? Si sta estinguendo una generazione più o diversamente politicizzata, e adesso si vogliono opere di altro tipo o ci si forma altrove dal cinema? (perché sì, anche in sala si può acquisire una propria coscienza politica. Non solo lì, ovviamente: ma io anche là, davanti allo schermo).

Sarebbe facile far scivolare il discorso sulla politica tout court, dichiarando il solito senso di sconfitta storica, lamentando il triste destino di essere chi si interessa dei destini dei più poveri, delle classi sociali non privilegiate, in questa fase storica non certo favorevole alla condizione economica ed esistenziale di milioni di esseri umani. Ma stavolta, con il film di cui voglio parlarvi, non si può.

Sarebbe facile far scivolare il discorso sulla politica tout court, dichiarando il solito senso di sconfitta storica, lamentando il triste destino di essere chi si interessa dei destini dei più poveri, delle classi sociali non privilegiate, in questa fase storica non certo favorevole alla condizione economica ed esistenziale di milioni di esseri umani. Ma stavolta, con il film di cui voglio parlarvi, non si può.

Robert Guédiguian, classe 1953, marsigliese di origine armena, è da sempre annotato in compagnia dei nomi sopra citati per comporre il pantheon degli autori di impegno del cinema contemporaneo. Il suo cinema si colloca spesso in uno scenario determinato, la Marsiglia contemporanea, pur senza negarsi altri contesti anche storici, con un cast tecnico e attoriale che può contare su alcuni nomi che tornano di frequente nei suoi film, con sempre al fianco la moglie Ariane Ascaride, attrice assai stimabile.

Ed è un cinema militante, che si pone il problema politico di come dare un senso alla propria esistenza: non per negare l’importanza dei sentimenti e delle relazioni sociali che passano per altre vie, ma per sottolineare che se c’è qualcosa che nega la pienezza della vita ciò è connesso all’aspetto pubblico delle nostre esistenze, che per le scelte di chi governa o regge i fili della cultura dominante possono divenire molto difficili, tristi e faticose. Lo spazio del tempo che ci è assegnato da vivere è un tempo storico e in noi si intrecciano gli eventi globali con quelli personali. Sovente nelle sceneggiature di Robert è proprio una crisi sociale e politica a produrre nella vita dei protagonisti una serie di vicende che sembrano poterli annientare. Ma al contrario di Ken Loach, nelle storie che narra c’è quasi sempre un senso di speranza che talvolta sembra scarseggiare nel cinema recente del regista inglese.

Ed è un cinema militante, che si pone il problema politico di come dare un senso alla propria esistenza: non per negare l’importanza dei sentimenti e delle relazioni sociali che passano per altre vie, ma per sottolineare che se c’è qualcosa che nega la pienezza della vita ciò è connesso all’aspetto pubblico delle nostre esistenze, che per le scelte di chi governa o regge i fili della cultura dominante possono divenire molto difficili, tristi e faticose. Lo spazio del tempo che ci è assegnato da vivere è un tempo storico e in noi si intrecciano gli eventi globali con quelli personali. Sovente nelle sceneggiature di Robert è proprio una crisi sociale e politica a produrre nella vita dei protagonisti una serie di vicende che sembrano poterli annientare. Ma al contrario di Ken Loach, nelle storie che narra c’è quasi sempre un senso di speranza che talvolta sembra scarseggiare nel cinema recente del regista inglese.

In questo suo ultimo E la festa continua! la memoria visiva, attraverso immagini di repertorio, di un crollo in un quartiere popolare di Marsiglia, realmente avvenuto il 5 novembre 2018 e costato la vita a 8 persone, apre la storia di una infermiera, Rosa (come Luxemburg), che si ostina a cercare un accordo tra le forze politiche progressiste della città per sfidare l’amministrazione comunale di destra, al governo da molti anni, in estenuanti riunioni in cui si gira a vuoto. I suoi due figli – entrambi medici, il primo lavora con i migranti ed è sposato con due figlie, il secondo non esercita, ma gestisce un bar per gli armeni marsigliesi – il fratello comunista (l’ultimo, le dice la sorella) e dalla vita sentimentale inquieta, Antonio (come Gramsci), che ospita una giovane collega di Rosa, e la ragazza del suo secondo figlio, Alice, costituiscono il microcosmo della sua esistenza personale, vivace e fecondo.

È una donna allegra, positiva, con ancora grandi sogni, sia pur in parte disillusi, segnata da una vedovanza in giovane età: non si arrende, crede ancora sia giusto collocarsi da una certa parte della storia. A questo piccolo mondo si aggiunge Harry, il padre di Alice (interpretato da un altro meraviglioso attore feticcio del regista, Jean-pierre Darroussin), librario in pensione, e con vivrà una delicata storia di amore. Le traversie non mancano, ma tutto si ricompone nel finale, in cui il gruppo popolare teatral-canoro di cui si occupa Alice, a sua volta attrice, mette in scena la commemorazione dei fatti del 5 novembre, data che da allora in poi darà il nome alla via in cui è avvenuta la tragedia.

Dalla folla che assiste all’evento i vari membri della compagnia declamano il senso della tragedia riportandola al dolore e ai sentimenti di chi ha perso la vita: una immagine del senso corale – sovente negato – della collettività, delle prospettive che ci si deve proporre quando si agisce politicamente.

Dalla folla che assiste all’evento i vari membri della compagnia declamano il senso della tragedia riportandola al dolore e ai sentimenti di chi ha perso la vita: una immagine del senso corale – sovente negato – della collettività, delle prospettive che ci si deve proporre quando si agisce politicamente.

C’è una sorpresa finale: la sinistra cittadina trova finalmente una capolista, una candidata capace di riunificare le diverse anime di un fronte progressista forse non sempre condannato a procedere per frazioni… Qui il film diviene una parafrasi, perché a Marsiglia nel 2020, davvero, Michéle Rubiola, un medico, è riuscita a sconfiggere le destre al potere da 25 anni, alla guida di una sinistra finalmente unita. Ma non è un film su di lei, non la si nomina nemmeno, la narrazione è di fantasia: al regista interessa farci vedere come la vicenda di Rosa, vissuta in maniera piena, alla luce di ideali determinati di umanesimo e di solidarietà, può essere emblematica, diviene un esempio della prospettiva con cui affrontare piccoli e grandi drammi in maniera degna, perché non sempre chi persegue la pace e la giustizia è destinato alla sconfitta o a quella specie di inadeguatezza esistenziale che sempre viene rinfacciata ai sognatori di ogni genere, nella generale irrisione degli idealisti.

C’è una sorpresa finale: la sinistra cittadina trova finalmente una capolista, una candidata capace di riunificare le diverse anime di un fronte progressista forse non sempre condannato a procedere per frazioni… Qui il film diviene una parafrasi, perché a Marsiglia nel 2020, davvero, Michéle Rubiola, un medico, è riuscita a sconfiggere le destre al potere da 25 anni, alla guida di una sinistra finalmente unita. Ma non è un film su di lei, non la si nomina nemmeno, la narrazione è di fantasia: al regista interessa farci vedere come la vicenda di Rosa, vissuta in maniera piena, alla luce di ideali determinati di umanesimo e di solidarietà, può essere emblematica, diviene un esempio della prospettiva con cui affrontare piccoli e grandi drammi in maniera degna, perché non sempre chi persegue la pace e la giustizia è destinato alla sconfitta o a quella specie di inadeguatezza esistenziale che sempre viene rinfacciata ai sognatori di ogni genere, nella generale irrisione degli idealisti.

La figura del padre di Alice e il lavoro di quest’ultima ci ricordano il significato della cultura: trovare termini e parole per sentimenti, emozioni, rabbia e volontà di lotta. In particolare l’uomo ha mandato nel corso degli anni alla figlia cartoline con sul retro citazioni letterarie preziose tratte dai libri che legge. C’è pure un riferimento cristologico: dietro all’immagine del Cristo morto di Andrea Mantegna l’uomo ha riportato una celebre frase di Samuel Beckett, “Ho provato. Ho fallito. Non importa. Riproverò. Fallirò meglio”.

La figura del padre di Alice e il lavoro di quest’ultima ci ricordano il significato della cultura: trovare termini e parole per sentimenti, emozioni, rabbia e volontà di lotta. In particolare l’uomo ha mandato nel corso degli anni alla figlia cartoline con sul retro citazioni letterarie preziose tratte dai libri che legge. C’è pure un riferimento cristologico: dietro all’immagine del Cristo morto di Andrea Mantegna l’uomo ha riportato una celebre frase di Samuel Beckett, “Ho provato. Ho fallito. Non importa. Riproverò. Fallirò meglio”.

All’accendersi delle luci in sala, al termine della proiezione, ho avuto un sospiro di soddisfazione e con gli amici che avevo vicino ho condiviso la gratitudine per aver visto finalmente un film capace di esprimere l’essenza felice del perseguire un pensiero politico positivo, aperto, libertario, teso a lottare contro ingiustizie, pregiudizi, guerra, in ultima ratio la sofferenza umana in tutte le sue dimensioni. Un pensiero capace di tradursi in una vita privata libera e responsabile, che generi benessere in chi abbiamo vicino. Schematismo buonista? Illusione di essere ancora in un buon tempo, invece decisamente andato, in cui ci si poteva permettere di essere buoni? Non penso proprio.

All’accendersi delle luci in sala, al termine della proiezione, ho avuto un sospiro di soddisfazione e con gli amici che avevo vicino ho condiviso la gratitudine per aver visto finalmente un film capace di esprimere l’essenza felice del perseguire un pensiero politico positivo, aperto, libertario, teso a lottare contro ingiustizie, pregiudizi, guerra, in ultima ratio la sofferenza umana in tutte le sue dimensioni. Un pensiero capace di tradursi in una vita privata libera e responsabile, che generi benessere in chi abbiamo vicino. Schematismo buonista? Illusione di essere ancora in un buon tempo, invece decisamente andato, in cui ci si poteva permettere di essere buoni? Non penso proprio.

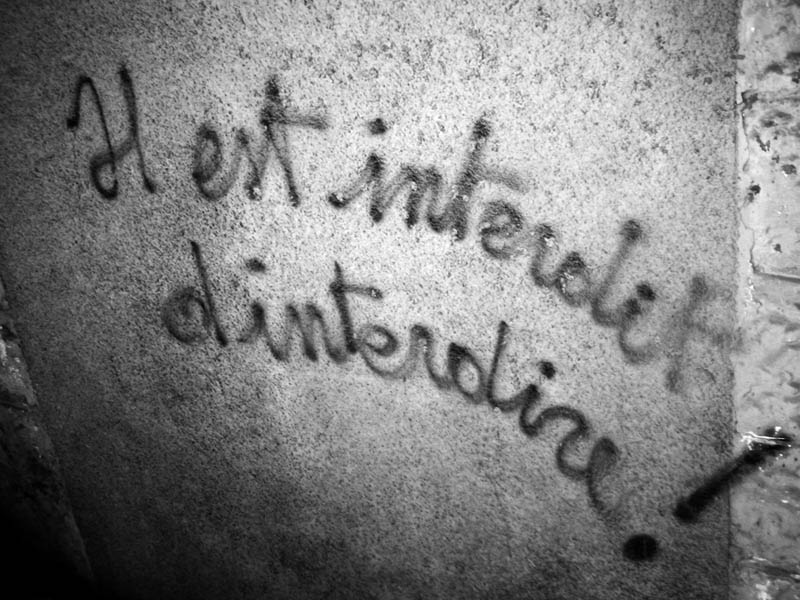

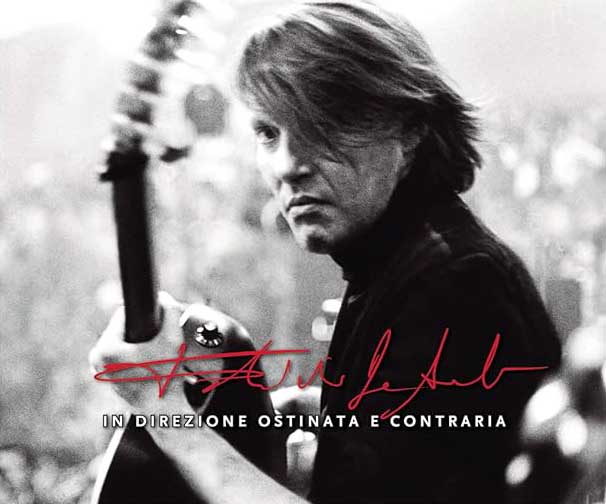

Credo che Robert Guédiguian e i suoi meravigliosi sodali sappiano da tempo narrare la vita concreta di moltissime donne e uomini che non solo ci credono ancora, ma sono in grado di essere un segno di indomito cambiamento, il respiro di un’umanità che non si svende, non si arrende, e se viene sconfitta – e capita spesso – continua in direzione ostinata e contraria (sempre bello citare Faber), senza rimpianti, senza cedere al cinismo o alla rassegnazione.

Perché diciamolo chiaramente: il problema resta quello di conservare la stima di sé e ciò è possibile solo se si prova ad avere una etica significativa, che esprima un sentire di empatia e di prossimità alle sofferenze e alle conquiste umane, la laica com-passione che porta a moltiplicare le passioni dopo aver condiviso il patire. Il grande scrittore Kurt Vonnegut lo dice in sintesi, Di regola io ne conosco una sola: bisogna essere buoni, ca..o.

Perché diciamolo chiaramente: il problema resta quello di conservare la stima di sé e ciò è possibile solo se si prova ad avere una etica significativa, che esprima un sentire di empatia e di prossimità alle sofferenze e alle conquiste umane, la laica com-passione che porta a moltiplicare le passioni dopo aver condiviso il patire. Il grande scrittore Kurt Vonnegut lo dice in sintesi, Di regola io ne conosco una sola: bisogna essere buoni, ca..o.

Voglio aggiungere una frase celeberrima di Frida Kahlo: Ridere ci ha resi invincibili. Non come coloro che vincono sempre, ma come coloro che non si arrendono.

Ridere, nonostante tutto. Perché la vita degna e buona può esserne motivo. Vittorio Arrigoni, Vik, cooperante e giornalista a Gaza durante la repressione israeliana di Piombo fuso, sequestrato e ucciso da fondamentalisti islamici nel 2011, ha pensato per sé la frase della sua lapide, da Nelson Mandela: Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Vittorio Arrigoni, un vincitore.

Non è proprio il caso di arrendersi. Ci potremmo perdere l’attimo in cui tutto cambia, e vedere la sconfitta di questo terribile disumanesimo.

Andrea Bigalli, docente di Cinema e teologia all’Istituto superiore di scienze religiose della Toscana, referente di Libera per la Toscana

Pubblicato sabato 11 Maggio 2024

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/vuoi-vedere-che-la-militanza-politica-e-ancora-bella-e-la-festa-continua/