Confesso mi tremava un po’ la mano

Confesso mi tremava un po’ la mano

la prima nota timida suonò

e su una strada che non va lontano

ho scritto una canzone per non so

per chi canta sorridendo a gola tesa

per chi prega ma lontano da una chiesa

per chi crede che la società ti uccide

per chi insieme coi bambini piange e ride

per chi uccide le teorie di re buffoni

per chi fa l’amore e piscia nei portoni.

Stefano Rosso, Canzone per chi

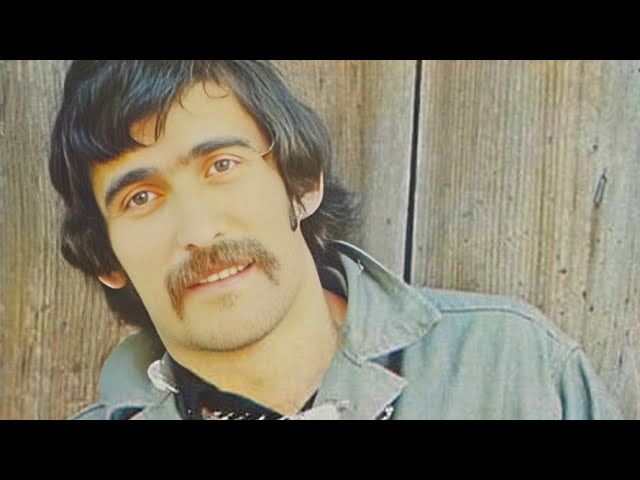

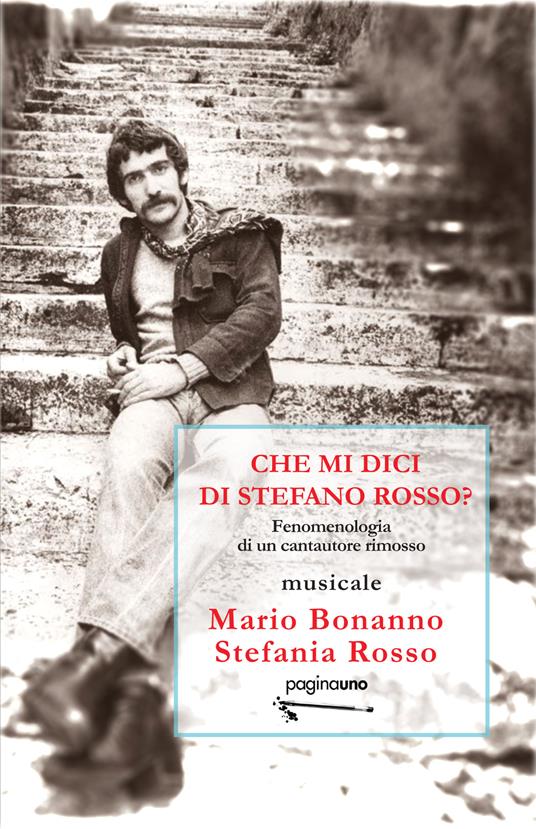

Il 16 settembre 2008 se ne andava dopo una malattia Stefano Rosso, “l’autore più sottovalutato della canzone italiana” come lo ha definito Mario Bonanno, autore, con Stefania Rosso, della biografia Che mi dici di Stefano Rosso? Fenomenologia di un cantautore rimosso (paginauno edizioni) che si rivela fondamentale oggi per la riscoperta del cantautore trasteverino. Certamente tra i più originali della scena musicale degli anni Settanta (e a seguire), ma relegato nella schiera degli interpreti rimossi dalla memoria collettiva – “rimosso per eccesso di autenticità” (Mario Bonanno). Collocato fuori dalla lista delle voci che hanno scritto la storia della canzone italiana, a cui ha invece apportato una serie di motivi identificativi originali, quali l’autobiografismo, il disincanto, l’irriverenza, la risata amara. Dunque frainteso, ignorato, trascurato. Il tutto, ingiustamente.

Uno stornellatore che ha cantato, di Roma, l’anima più popolare e genuina, restituendo in particolare la colorita e affaccendata quotidianità del quartiere trasteverino che l’ha visto crescere, con i suoi vicoli, le osterie, la rumoreggiante fauna. Stefano Rosso è stato poeta pacifista, esploratore dell’universo femminile, spirito libertario e anticlericale. Le sue vicende personali hanno saputo farsi esperienza collettiva, essendo la sua voce sempre a difesa dei più bistrattati, come lui. Un artista performer dalla vena sarcasticamente malinconica, che portava sulle spalle il peso di una visione tragica della vita, su cui però sapeva scherzare, intrattenere, ridere e far ridere. Testimone del suo tempo ma capace di intravedere i cambiamenti sociali e politici del nostro Paese, di guardare lontano e capire in quale direzione saremmo andati a finire.

Uno stornellatore che ha cantato, di Roma, l’anima più popolare e genuina, restituendo in particolare la colorita e affaccendata quotidianità del quartiere trasteverino che l’ha visto crescere, con i suoi vicoli, le osterie, la rumoreggiante fauna. Stefano Rosso è stato poeta pacifista, esploratore dell’universo femminile, spirito libertario e anticlericale. Le sue vicende personali hanno saputo farsi esperienza collettiva, essendo la sua voce sempre a difesa dei più bistrattati, come lui. Un artista performer dalla vena sarcasticamente malinconica, che portava sulle spalle il peso di una visione tragica della vita, su cui però sapeva scherzare, intrattenere, ridere e far ridere. Testimone del suo tempo ma capace di intravedere i cambiamenti sociali e politici del nostro Paese, di guardare lontano e capire in quale direzione saremmo andati a finire.

“Stefano Rosso è stato scomodo, sensibile poeta difficile divertente non regimentabile, colto il giusto inaffidabile lunatico piantagrane fragile come una roccia buon bevitore solo notevole suonatore di chitarra fingerpicking”, scrive Bonanno nell’introduzione al volume. Ma soprattutto “Stefano Rosso non era allineato, era politicamente quel che si dice un cane sciolto. La sinistra accoglieva le sue ramanzine dolci-amare/divertenti-serissime con sorrisetti di compiaciuta supponenza, la destra immagino non potesse lontanamente riconoscersi nel microcosmo minimo e antiretorico rossiano, popolano e popolato com’è da anti-eroi e disincanto”. Così, dopo l’iniziale successo e la visibilità, Rosso è diventato sempre più presenza defilata, figura disturbante, elemento politicamente fastidioso, soggetto etichettato come caratterialmente difficile, dal quale era meglio stare alla larga. E così lo si è lasciato andare. Ma è stato davvero questo il motivo della sua eclissi?

“Stefano Rosso è stato scomodo, sensibile poeta difficile divertente non regimentabile, colto il giusto inaffidabile lunatico piantagrane fragile come una roccia buon bevitore solo notevole suonatore di chitarra fingerpicking”, scrive Bonanno nell’introduzione al volume. Ma soprattutto “Stefano Rosso non era allineato, era politicamente quel che si dice un cane sciolto. La sinistra accoglieva le sue ramanzine dolci-amare/divertenti-serissime con sorrisetti di compiaciuta supponenza, la destra immagino non potesse lontanamente riconoscersi nel microcosmo minimo e antiretorico rossiano, popolano e popolato com’è da anti-eroi e disincanto”. Così, dopo l’iniziale successo e la visibilità, Rosso è diventato sempre più presenza defilata, figura disturbante, elemento politicamente fastidioso, soggetto etichettato come caratterialmente difficile, dal quale era meglio stare alla larga. E così lo si è lasciato andare. Ma è stato davvero questo il motivo della sua eclissi?

E oggi? Quale effetto fanno le canzoni di Stefano Rosso oggi? Si prova malinconia e stupore al pensiero che un tempo i cantautori possedevano un dizionario tutto loro con cui restituivano in pochi tratti la sostanza di luoghi, persone, situazioni. Che non si preoccupavano di dire in modo chiaro e diretto ciò che pensavano pur controcorrente. Che nello sguardo avevano il potere della lungimiranza, quello di riuscire a interpretare il presente e indovinare il futuro. Che in sostanza, erano detentori di quella preziosa condizione di diritto chiamata libertà. Libertà di pensiero e di espressione, che non era mai offesa gratuita, dissing studiato a tavolino, puro marketing. Ma sincera affermazione di verità sconce e sconcertanti che in pochi avevano voglia di ascoltare. Ma anche libertà di essere se stessi fino in fondo, come Stefano Rosso, il non inquadrato, il senza ideologie, né di destra, né di sinistra, l’anarchico poeta di strada.

E oggi? Quale effetto fanno le canzoni di Stefano Rosso oggi? Si prova malinconia e stupore al pensiero che un tempo i cantautori possedevano un dizionario tutto loro con cui restituivano in pochi tratti la sostanza di luoghi, persone, situazioni. Che non si preoccupavano di dire in modo chiaro e diretto ciò che pensavano pur controcorrente. Che nello sguardo avevano il potere della lungimiranza, quello di riuscire a interpretare il presente e indovinare il futuro. Che in sostanza, erano detentori di quella preziosa condizione di diritto chiamata libertà. Libertà di pensiero e di espressione, che non era mai offesa gratuita, dissing studiato a tavolino, puro marketing. Ma sincera affermazione di verità sconce e sconcertanti che in pochi avevano voglia di ascoltare. Ma anche libertà di essere se stessi fino in fondo, come Stefano Rosso, il non inquadrato, il senza ideologie, né di destra, né di sinistra, l’anarchico poeta di strada.

Per questi e per mille altri motivi la musica di Stefano Rosso merita di essere riscoperta, con il suo mix straordinario tra canzone di protesta, country, bluegrass, blues, pop, canzone popolare e romanesca. Con le conclusioni personali sullo stare al mondo, i racconti di vita tra miseria e riscatto, fuga e libertà, le parole cesellate e spesso taglienti che, nel contesto attuale di pochezza narrativa, mettono in tavola riflessioni e disseminano punti di vista insoliti di cui si sente la mancanza. L’anti-eroe che ha sempre parteggiato per quelli come lui – gente perbene, poveri cristi, emarginati sociali, non allineati, ribelli – induce a prendere coscienza della varia umanità che ci circonda, ad accettare le diversità, a sviluppare quel senso di vicinanza ed empatia, base per una società pacifica e tollerante.

Chi era dunque Stefano Rosso, all’anagrafe Stefano Rossi?

Sono noti i natali a Roma, quartiere Trastevere, nel dicembre del 1948. Famiglia di estrazione popolare, sottoproletaria che, negli anni di un’Italia ancora alle prese con le macerie della guerra, cercava di tirare a campare arruolando tutte le forze in campo, così anche Stefano Rossi contribuiva all’economia domestica lavorando come garzone di fornaio. È nel retrobottega di un negozio di frutta e verdura, però, che Rosso scopre l’esistenza della chitarra, imparando in poco tempo a suonarla da autodidatta.

Sono noti i natali a Roma, quartiere Trastevere, nel dicembre del 1948. Famiglia di estrazione popolare, sottoproletaria che, negli anni di un’Italia ancora alle prese con le macerie della guerra, cercava di tirare a campare arruolando tutte le forze in campo, così anche Stefano Rossi contribuiva all’economia domestica lavorando come garzone di fornaio. È nel retrobottega di un negozio di frutta e verdura, però, che Rosso scopre l’esistenza della chitarra, imparando in poco tempo a suonarla da autodidatta.

È lui stesso a raccontarsi in uno scritto raccolto nel citato volume: “La storia inizia molti anni fa, quando nel retrobottega di una frutteria, un ragazzino sardo, un pomeriggio mi fece ascoltare la sua chitarra. Avvertii come un calore che dallo stomaco saliva fino al cuore. Il giorno dopo strimpellavo una Eko da 7000 lire”. Poco dopo, con una band, è a esibirsi nelle cantine, “dove si suonava e si faceva musica dal vivo sul serio”. E poi nelle osterie di Roma e nei night: “Un giorno decidemmo per il salto di qualità. Un impianto voci coi controcazzi, e via verso la grande avventura: il Night!” Avventura che durò fino a che il tastierista e il batterista decisero di abbandonare il gruppo, troppo pesante dover suonare dopo la mezzanotte. Stefano Rossi, alias Stefano Rosso, invece, limiti di orario non ne aveva. “Fu così – dice – che decisi di fare il cantautore” (p. 47). Cominciare dunque a comporre e cantare testi ironici, spesso autobiografici, dal tono colloquiale. Marchio di fabbrica: una leggera erre moscia, una tecnica chitarristica modulata su arpeggi fingerpicking elaborati, musiche che mescolavano canzone romanesca popolare e country-folk americano, slang “romanesco post-Trilussiano” (p. 52). Con il fratello Ugo forma il duo Romolo e Remo con l’obiettivo di incidere un disco. “Scrissi a tutti i discografici presenti sugli elenchi (…). Un bel giorno venni convocato dalla Vedette Records di Milano” (p. 48). La casa discografica nel 1969 pubblicava il loro primo 45 giri con lo pseudonimo di Arca di Noè. La bambina di piazza Cairoli e Io e il vagabondo componevano i due lati del disco.

Il tema dei senza casa, quello dell’emarginazione, già affrontati dal cantautore milanese Enzo Jannacci, l’attenzione per gli emarginati sociali, soggetti cari al genovese Fabrizio de André, fanno di Rosso un autore con una poetica che si delinea in una direzione molto chiara: pur con una musica scanzonata con sonorità beat, raccontare le vite di chi viene a patti con la precarietà. “Andava formandosi dentro di me – scrive Rosso – l’idea che la canzone poteva esprimere il punto di vista di chi scriveva e non ciò che il mercato imponeva ad ogni costo, e spesso con risultati più che discutibili” (p. 48).

Intorno a lui c’è il Barnum caleidoscopico di Trastevere, quartiere in quel momento fulcro culturale della Capitale. Il posto in cui trovare le persone con cui sentirsi in sintonia: “I pochi con cui mi trovavo a mio agio erano i randagi come me, coi quali passavo le nottate sulle scale della fontana di Santa Maria in Trastevere, suonando e cantando come sempre quello che cazzo ci andava. Qualcuno mi adulava offrendomi viaggi gratis (LSD). Non lo feci mai” (p. 51). E c’è il Folk Studio, spazio di condivisione e sperimentazione musicale, palcoscenico che ospita musicisti di varia origine e provenienza, fondato dal pittore statunitense Harold Bradley e poi passato in gestione a Giancarlo Cesaroni, artefice della nascita della Scuola Romana dei cantautori, con il forte impulso dato alle esibizioni di giovani musicisti e interpreti, tra cui Francesco De Gregori e Antonello Venditti. E anche Stefano Rosso, per il quale esibirsi al Folk Club fu un trampolino di lancio ma anche un traguardo: “Il Folk Club fu per me quello che per tanti jazzisti rappresentò il Cotton Club” (p. 50). Di nuovo la Vedette pubblica un’antologia con altri tre brani, Vecchio carillon, Il mondo è un circo e Così non va. Sono prove d’autore, i primi tentativi alla ricerca di un posto nella musica.

Rosso intanto comincia a farsi conoscere come autore e la sua Se il mondo cambiasse è affidata alla voce di Miranda Martino che la incide nel 1970. C’è un vecchio bar nella mia città e Valentina, invece, sono interpretate nel programma televisivo “Ritratto di un giovane qualsiasi”, trasmesso nel 1974, da un giovanissimo Claudio Baglioni che, però, non le inciderà mai su disco. Stefano Rosso si fa un nome anche come chitarrista, divenendo nel 1975 ospite fisso della trasmissione di Raidue, “Alle sette di sera”, condotta da Gianni Morandi e Elisabetta Viviani.

Valentina – storia di una ragazza che scappa di casa, i cui vicini bigotti sono convinti sia una poco di buono, ma che alla fine vedono andarsene allo stesso modo anche la loro figlia – contiene i germi della poetica rossiana: la critica verso l’ipocrita mentalità borghese, di chi pensa di essere sempre nella ragione, l’emancipazione da lacci e convenzioni: Coi blue jeans e un sacco a pelo andava in là/sulla chiappa aveva scritto: Libertà. Rosso inciderà il pezzo nel 1979 nell’album Bioradiofotografie.

La svolta arriva nel 1976: la RCA gli pubblica il 45 giri Letto 66 (scritta in occasione di una degenza in ospedale per una tonsillectomia) e Una storia disonesta, rimasta nella memoria collettiva come Lo spinello. Lo stile del cantautore si è definito: sguardo ironico e derisorio sulla realtà italiana del presente e del passato recente, mescolata a squarci di autobiografia. Questo 45 giri lancia Rosso, Red, nell’Olimpo dei cantautori dall’impensabile successo discografico che l’anno successivo vede la pubblicazione dell’album omonimo, premiato con il Telegatto di Sorrisi e Canzoni TV.

“Lo spinello, al secolo Una storia disonesta, investì lo stivale come se la gente non aspettasse altro – racconta Rosso -. In verità investì più me. Mai mi sarei aspettato una risposta così popolare da parte del pubblico. Importante fu la spinta delle radio private che stavano dilagando e così mi ritrovai dentro una cosa più grande di me” (p. 49).

Nel 1977, anno in cui l’album viene distribuito, “lo spinello” diventa l’inno dei giovani freak di allora, per molti una canzonetta da intonare in compagnia per stare allegri. Chi l’assurse a manifesto ideologico, chi la interpretò come celebrazione della droga leggera, chi come espediente per distrarre dai problemi reali del Paese, dunque dichiarazione di disinteresse verso il mondo esterno, in favore di un ripiegamento individualistico. In sostanza, fraintesa in vario modo. Come del resto, il suo autore, diventato per i più esclusivamente il sostenitore della droga libera, autore minore a cui destinare solo spazi risicati nei libri, nei dizionari, nella memoria. Contestualizzando il testo della canzone, si può pensare a un’idea sottostante di demitizzazione della società post-sessantottina che aveva visto il fallimento del grande progetto utopico di rivoluzionare il mondo e la società per farne un sistema egualitario. Ma anche al fatto che stava venendo alla luce il Movimento degli Indiani Metropolitani di cui Rosso avvertiva il sentire. Caustici e iconoclasti oppositori del sistema borghese, intendevano riappropriarsi di una vita a ritmi più rallentati senza esser più stritolati da una vita lavorativa che rispondesse solo alle mere logiche del capitale. Rappresentavano l’area più libertaria e creativa del movimento del Settantasette più politicamente eversivo, nato dai gruppi della sinistra extraparlamentare. I freak contestavano la recente industrializzazione, la famiglia borghese, preferendovi l’alternativa della famiglia allargata, affermavano la libertà sessuale e la liberazione delle droghe. Ma Una storia disonesta, non racconta solo questo, già a partire dal titolo. E dall’incipit: Si discuteva dei problemi dello Stato, si andò a finire sull’hascish legalizzato.

Nel 1977, anno in cui l’album viene distribuito, “lo spinello” diventa l’inno dei giovani freak di allora, per molti una canzonetta da intonare in compagnia per stare allegri. Chi l’assurse a manifesto ideologico, chi la interpretò come celebrazione della droga leggera, chi come espediente per distrarre dai problemi reali del Paese, dunque dichiarazione di disinteresse verso il mondo esterno, in favore di un ripiegamento individualistico. In sostanza, fraintesa in vario modo. Come del resto, il suo autore, diventato per i più esclusivamente il sostenitore della droga libera, autore minore a cui destinare solo spazi risicati nei libri, nei dizionari, nella memoria. Contestualizzando il testo della canzone, si può pensare a un’idea sottostante di demitizzazione della società post-sessantottina che aveva visto il fallimento del grande progetto utopico di rivoluzionare il mondo e la società per farne un sistema egualitario. Ma anche al fatto che stava venendo alla luce il Movimento degli Indiani Metropolitani di cui Rosso avvertiva il sentire. Caustici e iconoclasti oppositori del sistema borghese, intendevano riappropriarsi di una vita a ritmi più rallentati senza esser più stritolati da una vita lavorativa che rispondesse solo alle mere logiche del capitale. Rappresentavano l’area più libertaria e creativa del movimento del Settantasette più politicamente eversivo, nato dai gruppi della sinistra extraparlamentare. I freak contestavano la recente industrializzazione, la famiglia borghese, preferendovi l’alternativa della famiglia allargata, affermavano la libertà sessuale e la liberazione delle droghe. Ma Una storia disonesta, non racconta solo questo, già a partire dal titolo. E dall’incipit: Si discuteva dei problemi dello Stato, si andò a finire sull’hascish legalizzato.

Lo Stato che era preda della strategia della tensione, di una politica corrotta e di un sistema che non proteggeva i suoi cittadini, vittime innocenti di un potere contorto, diretto a smobilitare ogni sicurezza, minare le libertà individuali, instillare la paura e il terrore in ogni individuo. Quella di Rosso è una denuncia semiseria, disincantata, di chi è senza illusioni. Una denuncia giocata sul piano dell’ironia che gli consente di mantenere una distanza netta dai fatti preservando così l’esattezza del proprio punto di vista.

La canzone “sdoganava il termine spinello – scrive Claudio Lolli e dava finalmente un’immagine rassicurante della gioventù di allora, solo bonariamente trasgressiva (…). Certo in quegli anni la gioventù era anche più dura e più violenta ma Stefano ci ha dato una specie di passaporto, di tramite tra generazioni, per far capire che non eravamo così cattivi, che non eravamo dei mostri sanguinari e cinici” (p. 98).

Nel brano Il circo l’Italia è rappresentata con la metafora di un circo sovvenzionato da uno Stato senza risorse, in cui vi si alternano le esibizioni di personaggi, dal pagliaccio all’equilibrista, null’altro che povera gente che tira a campare. Tra questi anche il cantastorie cantautore ciarlatano che contesta e che schiamazza mentre il babbo lavora e s’ammazza, sempre perché non bisogna prendersi troppo sul serio e chi manda avanti il mondo è chi si spezza la schiena faticando.

L’album contiene anche Letto 26 già uscito in 45 giri, il più autentico manifesto della poetica di Stefano Rosso. Lo Stefano Rosso più introspettivo, narratore del quartiere di Trastevere (la canzone è altrimenti nota come Via della Scala), con le storie di esistenze ai margini, passeggere, ma che incidono fortemente nella sua concezione della vita, in cui la tragedia incombe e per salvarsi occorre aggrapparsi a ciò che conta davvero: i libri, lo studio, un giradischi, l’amore sincero per una donna.

Trastevere rivive anche in La banda degli zulù dove Rosso fissa come in uno scatto fotografico un gruppo di ragazzi spensierati davanti a Santa Maria in Trastevere: c’è chi suona, chi si bacia, chi prende il sole, chi fa una colletta e chi vive alla giornata. Chi li giudica male è la società dei benpensanti, in verità ladri, magnaccia e contrabbandieri. Gli zulù rappresentano la parte ancora innocente della società, quella solidale che non lascia indietro nessuno. Gli zulù, come gli zingari felici di Claudio Lolli, che in Piazza Maggiore giocavano a corrersi dietro, a fare l’amore e a rotolarsi per terra.

L’album ha un ottimo riscontro, tanto che alla RCA chiedono nuovi pezzi per un secondo. In poco tempo escono dalla penna di Red brani tra i più significativi del suo repertorio che vanno a comporre E allora senti cosa fò del 1978. La canzone omonima torna sui temi dibattuti in quegli anni soprattutto dentro il Movimento e nella sua logica sempre divertita, sdrammatizzata e di sostanziale libertà di vedute, i due amanti protagonisti si destreggiano tra slogan e imperativi categorici, tra l’essere coppia aperta e il suo contrario, e dove l’essere femministi, qualunquisti e liberali in fondo sembra essere la stessa cosa, sono solo parole che suonano a vuoto.

Colpo di stato è un rimuginare sulle tante rivoluzioni mancate, nessuna che davvero sia mai riuscita a cambiare radicalmente il Paese, sovvertire il sistema dei forti contro i deboli: E tra scioperi d’autonoma estrazione/Lo studente che si interroga da sé/Sta covando forse la rivoluzione/Mentre la signora bene prende il tè/Colpo di stato/Ma che colpo se lo stato qui non c’è/Colpo di stato/E qui intanto farà il colpo del caffè.

L’osteria del tempo perso ritorna alle atmosfere popolari romanesche, ambientando il racconto in un tipico locale trasteverino.

Odio chi è una canzone contro l’ipocrisia imperante, contro le tante maschere e i pochi volti di cui si compone la società individualista, nutrita di valori borghesi elitari ed esclusivi che Rosso mette alla berlina. Quella parte di società che non si interessa di chi arranca e di certo non acquista i suoi dischi.

Bologna ’77 è dedicata a Giorgiana Masi, uccisa durante una manifestazione del Partito Radicale il 12 maggio 1977 a Roma. “Bologna ’77 venne maldigerita dai dirigenti – racconta Rosso – e venne relegata come fatto minore, trattandosi di uno di noi, e non di un vile assassinio come quando trattasi di loro, e fu messa nel dimenticatoio” (p. 54).

Invece, Bologna ’77 è uno dei brani più importanti di Stefano Rosso: traendo spunto dai fatti di Bologna dell’11 marzo 1977 e dall’assassinio di Francesco Lorusso, passando per la morte della giovane studentessa assassinata presso il ponte Garibaldi e ricordata nella seconda strofa (e poi primavera / e qualcosa cambiò, / qualcuno moriva / e su un ponte lasciò / lasciò i suoi vent’anni / e qualcosa di più…), rievocando le canzoni di quegli anni (Lilly di Antonello Venditti), l’autore giunge a constatare che i giovani del Movimento, sono come “il sole che splende per te, / e il grano che nasce, / e l’acqua che va: / è un dono di tutti, padroni non ha”.

Non è, però, una canzone che trova grande riscontro nel pubblico: “Io cantavo le mie canzoni davanti a gente che mi applaudiva senza neanche ascoltare. Ero quello dello “spinello”, e tanto bastava”, racconta (p. 51).

Il cantautore romano, però, tiene fede ai suoi principi, e tra le canzoni più significative incide Libertà…e scusate se è poco, riflessione amara sulle scelte di una vita senza compromessi, per un principio di autonomia di pensiero a cui votare anche l’esperienza artistica. Libertà, io ti ho dato tutto/Anche i testi e la mia voglia di cantar/Pensare che volevo fare il violinista/E mi ritrovo a far canzoni da estremista. Nel finale, però, la libertà si confonde con la spavalderia dei giovani, per poi svanire con l’avanzare dell’età e con i sogni che non si sono realizzati.

Del 1979, sempre per la RCA è Bioradiofotografie che presenta diversi brani illuminanti che illustrano la poetica di Rosso, quella delle piccole cose, e quella che lo vede smascherare ogni forma di disonestà. Come in Canzone per chi: Anch’io che scrivo e vendo le canzoni/Per chi sa che la coscienza non s’insegna/Per chi ride sulle leggi di chi regna/Per chi crede che la libertà è creare/Per chi gioca coi bambini in riva al mare/Per chi uccide le teorie di re buffoni/Per chi fa l’amore e piscia nei portoni.

In Ma niente più Rosso ripercorre squarci di vita personale, ricordi di famiglia, il presentimento di doversene andare presto e una constatazione: c’è chi vive con le sue illusioni/io lo faccio con le mie canzoni.

L’album però non trova grande supporto da parte della casa discografica che a seguito di contrasti chiude il contratto. Rosso è uno spirito libertario, insofferente a certi meccanismi di marketing, di business, refrattario a qualsiasi imposizione di impresari, discografici, produttori che potessero in qualche modo inquinare la sua indole, il suo modo di essere autore, musicista, interprete.

L’anno successivo approda alla Ciao Records di Milano. Partecipa anche al Festival di Sanremo con L’italiano, tratta dall’album Io e il signor Rosso (Ciao, 1980) in cui dissacra l’immagine idealizzata dell’italiano, mettendo alla gogna tutti i più noti stereotipi: Siam tutti preti, navigatori/Figli di ’gnotta e grandi cantautori/Mamma è una santa, le altre da bordello/Se perde il Napoli faccio un macello/Se trovo un portafogli perché è vecchio/Tv a colori e pane dentro al secchio/Siam diplomatici, laici, estremisti/Frutteti-asmatici e poi femministi/Di calcio tecnici, d’amor maestri/Figli di parroci in gite campestri.

Tra i brani più personali dell’album, una sorta di autobiografia, Grazie a Dio.

Seguono altre incisioni che restano nell’ombra. Tra queste Vado, prendo l’America…e torno e Donne, edite nel 1981 e 1982 dalla Lupus, piccola casa discografica con sede a Roma. Il primo nasce in conseguenza del suo forte legame con la musica americana, il country, il jazz, il blues. Così scrive di Bessie Smith, che il blues lo ha incarnato (Quella notte che Bessie cantò), del musicista Charles in cui Rosso dolorosamente si rispecchia: Anche se scrivo ormai da quindici anni/Non è importante, sai, se poi non vendo/E in qualche modo mi sistemo i panni/E all’ultimo arrivato do buona fortuna/In fondo è solo uno che c’ha provato/Mi compro un po’ di vino, suono fino al mattino (Charles-tema di Charles).

Affronta il tema dell’emigrazione: Vado, vendicherò tutti i parenti/Partiti intorno agli anni venti/E non tornarono mai più (Vado); l’America, amata e odiata, il luogo in cui tutto è possibile, anche il successo e la fama, è però Paese aggressore, che ha travolto l’Italia con i suoi prodotti e il suo immaginario, costruendo il suo potere sulla violenza: Che ci hai portato tanta cioccolata/Sigarette, macchinette e Tom Mix/Che ci hai insegnato che l’amore è bello/E si nasconde dentro i jеans/Che ci hai portato Topolino e il whisky/Che ci hai riempito la casa di dischi/Che ci hai salvato non so bene da cosa/Con il tuo cervello che non si riposa / brava Amerika…./che mentre liberavi al sud i negri / massacravi i pellerossa al nord… (Amerika).

Il successivo album Donne è dedicato all’universo femminile: Quante donne, quante donne dentro i libri dei pensieri/È già un secolo, sembrava solo ieri/Sulla strada che per quanto è la più bella che ci sia/Quante donne e ci vediamo a casa mia (Donne). Figure che in vario modo lo hanno sempre affascinato: evanescenti, ricordate, sognate e perdute. Come Annetta di Milano che un giorno è stata trascinata via nella città lontana, Annetta che non è mai esistita (…) un aquilone tra il cielo e la mia vita, una donna diversa, ammazzata nel nome di Gesù (Annetta di Milano). Donne che esplorano la loro sessualità come Silvia (La casa di Silvia); donne vittime di amori sbagliati, come Rosalita del West (Rosalita). Donne abusate come la messicana Angelita, rapita da uno yankee, stuprata e uccisa (Angelita); donne prostitute come Gina (Gina blues). E poi i ricordi d’infanzia di nonna Amalia e del quartiere dove Rosso è cresciuto, fonte della sua ispirazione: nella piazza che ha otto lati, fatta intorno alla fontana/C’ho inventato la mia favola romana (Via del tempo), Trastevere che ritorna anche nella bellissima Ma se vedo. Intero album.

Di Stefano Rosso si perdono le tracce nei primi anni Ottanta, quelli del riflusso, dell’individualismo, dell’esteriorità a far da padrona, dove la canzone d’autore non suscita alcun appeal per i nuovi consumatori di canzoni mordi e fuggi. Riemerge nel 1985 con l’album Stefano Rosso (Polygram) che contiene Bella è l’età, canzone malinconica sulla giovinezza, quando tutto è ancora possibile, con cui partecipa a “Un disco per l’estate”, ma il successo che lo aveva accompagnato anni prima non ritorna nemmeno stavolta. Ancora una canzone è una strenua difesa del proprio mestiere artigiano di cantautore a cui si è votato come una missione, quella di salvare il mondo o forse più se stesso: E sono tornato e canto ancora una canzone/Perché a trent’anni si può ancora far casino/E son tornato e canto l’ultima invenzione/Perché a trent’anni si comincia a amare il vino/E sono tornato perché questo è il posto mio/E scusate se disturbo, ma così ha voluto Dio.

Anche l’album Femminando (Interbeat, 1989) sembra essersi perso per strada. Rosso si è allontanato dal suo stile da ballata folk prediligendo suoni elettronici, più moderni ma in contraddizione rispetto alla sua storia musicale. Lo si apprezza in Roma city blues, nel racconto della sua Roma notturna variamente popolata e in Tutta colpa della musica che in realtà vuol dire “tutto merito della musica”: Tutta colpa della musica se sogno ancora un po’/Con la chitarra e l’arte scenica ma è tutto ciò che ho.

Da qui una lunga fase di inattività e di silenzio da cui Rosso emerge negli anni Novanta per la volontà di alcuni discografici che intendono valorizzare il suo lavoro. Escono dunque raccolte come Miracolo italiano (1997), con tre inediti e Il meglio (2001) con nuove versioni dei pezzi più noti, qualche inedito, Preghiera incisa da Mia Martini nel ’76.

Gli ultimi anni sono segnati da una ripresa dei concerti e dalla pubblicazione di nuovi cd, editi dalla sua casa discografica, la Red &Black Music, alcuni dal vivo come Live al the station (1999) e Live at the Folk Studio del 2003, altri interamente musicali che sono piccoli capolavori, come Fingerstyle guitar (2003) in cui Rosso riprende alcuni pezzi suonati nella precedente raccolta strumentale del 1983, con traditional nordamericani e del folklore celtico, a cui aggiunge standard jazzistici, blues, rag, etnici, e brani da lui composti come Blues for Gary.

Banjoman, (2004) è un disco fortemente voluto in cui Rosso riprende lo stile della ballata folk e i temi a lui cari, tornando a parlare di società e politica con la sua vena dissacrante e ironica. In E-mail al Presidente, alcuni personaggi si rivolgono al Presidente del Consiglio Berlusconi per lamentare la loro condizione di difficoltà: un ragazzino che a scuola soffre il freddo perché manca il riscaldamento, il laureato che non trova lavoro, l’operaio che guadagna una miseria, l’anziano con una pensione da fame. Un’Italia senza speranze e progetti per il futuro dove si sopravvive sognando di vincere al totocalcio.

Via della Scala e Metempsicosi rievocano gli spensierati anni giovanili. Toccante e piena di poesia è Gli occhi dei bambini: Sono gli occhi dei bambini/che fanno girare il mondo/Sono i sogni dei bambini/che fanno tornare il sole.

Nelle versioni country-folk di Blown’ in the wind.

e di Scarborough Fair Rosso si confronta con pietre miliari del folk e lascia stupefatti.

Gli ultimi album sono il testamento artistico di Red, vi sono condensate le riflessioni sulla società, i valori in cui credere, le passioni che tengono vivi, le ragioni per cui stare al mondo.

Lullaby of birdland (2006), a partire dal titolo, celebre brano jazz composto da George Shearing nel 1952, è una straordinaria raccolta in cui Rosso completa la trilogia di album strumentali, interpretando con il suo celebre tocco chitarristico, standard jazz e folk, rendendo magistralmente omaggio alla migliore musica britannica e d’oltreoceano.

Mortacci (2007) è l’album in cui la poetica di Rosso viene dispiegata canzone dopo canzone, scritta, composta, suonata, cantata senza compromessi, come la sua esistenza vissuta senza ipocrisie. Il pensiero sul suo presente si fa chiaro, nella condanna a una società basata sulle disuguaglianze e sul sacrificio dei più fragili: e siamo noi…parafulmini ai vostri peccati/ e alle vostre morali/che accettiamo la parte più ingrata e facciamo i perdenti/perché altrimenti sarebbe toccata anche a voi (I fiori del male).

E su Dio, non entità lontana e distaccata ma presenza viva tra la gente: E l’ho visto fuori dalla chiesa/Tra la gente che non ce la fò/E l’ho visto grandi occhi umani/Che diceva che le bombe, no!/Sotto un ponte combinato male/E l’ho visto a pezzi a letto all’ospedale (Dio c’è).

L’album presenta anche una carrellata di personaggi defunti dei quali Rosso intende tenere viva la memoria: nella canzone che dà il titolo all’album, protagonista è l’operaio Macaluso Michele, morto sul lavoro, dopo una vita passata sui cantieri a costruire case, come il padre, come il nonno, fotografia di un’Italia in cui appare impossibile cambiare destino e classe sociale: assassinato da un tubo innocente (…) becco e povero ordunque perdente (…) vissi come chi in culo lo prende/ e anche questa credetemi è un’arte. Ci scherza Rosso, sul fatto che a morire sul lavoro non siano certo nobili, dottori e cavalieri.

Mamma Jole, la madre di Rosso, che pur affrontando le tante difficoltà di una vita di stracci e a tirare a campare (Mamma Jole viveva di guai/Di cambiali e non ce la fò più) lo ha educato ai buoni principi (Mi ha insegnato a non rubare mai/E a portare nel cuore Gesù). Ma Rosso torna, sferzante, a biasimare la società malata di quegli anni, lobotomizzata dalla pubblicità e devastata dall’ennesima guerra (Generazioni inquinate da pubblicità/Guerre inventate nel nome della libertà/Dove si muore di fame di piombo e per Dio/E io confuso non so più qual è il posto mio). E chissà che giudizio avrebbe dato oggi sulle generazioni sopraffatte da telefonini e piattaforme social e dai recenti conflitti in Europa e in Medio Oriente per i quali non si riesce a trovare una soluzione e che davvero appaiono inventati nel nome della libertà di qualcuno a discapito della libertà di qualcun altro.

Il disco si chiude con un ironico pezzo-sonetto alla Trilussa, o allo stile del Belli sulla tragica vicenda di Giordano Bruno, condannato a morte bruciato sul rogo a Campo dei Fiori. Nel finale Rosso dispensa la sua saggia conclusione: Si nun te voi scottà e fatte la bua te devi fa sempre li cazzi tua!

Piccolo mondo antico (2008) è l’ultima incisione e la continuazione della precedente, solo più struggente, malinconica, soprattutto nel racconto di figure che bazzicano l’universo poetico dell’autore, al di fuori di ogni Olimpo: l’ultimo romano, l’ubriacone, zia Carlotta. Un’ epopea rossiana in cui rientrano anche i luoghi, come Santa Maria in Trastevere a cui è dedicata la canzone omonima: Cosmo intorno a una fontana/Dove vive brava gente e anche i figli di puttana/Dove il sole a mezzanotte si confonde con la luna/Con i ladri e le mignotte e chi è in cerca di fortuna. Trastevere sembra essere rimasto l’unico luogo sicuro, un piccolo mondo antico, mentre il Paese è dominato da finti democratici che regnano sovrani/Idolatrati semidei che invece sono nani, ma bravi a trasformare un popolo in un gregge asservito, mentalmente succube.

Chiude l’album una canzone spiritosa, ironica secondo lo stile di Rosso, Roma, romani, romanisti, uno stornello pacifista in romanesco, inno alla Roma verace e popolare e ai romani: Sverti de lingua e lesti co le mani/Forse pe’ questo semo i più mar visti/Però nun semo farzi ne razzisti/Che ce volete fa semo romani!

Stefano Rosso è scomparso così, con la sua “sotterranea genialità” con la sua “fragile vulnerabilità” (Mimmo Locasciulli), riuscendo a far ridere pur con il peso delle tragedie familiari, delle quali rivela la figlia Stefania, che hanno accompagnato la sua vita già dall’infanzia, con un padre che alla sua compagnia preferiva quella del vino e il gioco delle corse ai cavalli, fino al trauma devastante del suicidio del fratello Ugo, avvezzo all’uso di sostanze stupefacenti, autore dell’omicidio di una giovane donna di cui si era invaghito. Esperienze che non possono che aver segnano drammaticamente la vita e la carriera del cantautore.

Stefano Rosso è scomparso insieme a una canzone d’autore umana e artigianale che non ha mai allentato la carica irriverente di contestazione. Verso uno Stato sordo alle esigenze della parte più fragile della società; verso i politici, sempre e solo “re buffoni”, bravi a giocare con la vita delle persone. Stefano Rosso è stato “la commedia, la canzone innovativa e popolare, il passaporto per la gioventù. Quel ridere, quel sorridere che, come sempre in Italia, nascondono il bisogno profondo di perplessità se non addirittura di malinconia e di pianto sulle sciagure umane” (Claudio Lolli, p. 99). La sua musica, intelligente, sincera e creativa, che è stata travolta dal tempo e dal mercato, come tante altre espressioni di unicità, spazzate via senza remore, resta come esempio di non arrendevolezza, di linearità poetica, di grande coerenza. Ispirazione per i cantautori, per i musicisti, per un pubblico di oggi.

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno 4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato domenica 13 Ottobre 2024

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/stefano-rosso-lartista-scomodo-riscoperto-dai-giovani-musicisti/