“Questa è stata la grande intuizione di Roberto: trovare gli altri, i distanti nella realtà quotidiana, nelle persone comuni che si incontrano ogni giorno in un paese complesso come l’Italia e in una città come Milano”.

Bruno Pianta

Sono vent’anni che Roberto Leydi è scomparso, nato a Ivrea il 21 febbraio 1928 e mancato a Milano il 15 febbraio 2003. Nel capoluogo lombardo si era trasferito giovanissimo iniziando a lavorare come giornalista e critico per il quotidiano Avanti!, interessandosi di jazz, di blues, ma soprattutto, inizialmente, di musica contemporanea. Nello Studio di Fonologia della Rai di Milano collaborava, infatti, con grandi compositori e pionieri della musica elettronica come Luciano Berio, Bruno Maderna, realizzando con loro Ritratto di città (1954), prima opera italiana di musica concreta.

Personalità complessa, poliedrica, quasi impossibile tracciarne un profilo che ne definisca ogni propaggine. Certamente figura centrale nella riscoperta del canto popolare. Etnomusicologo, anzi padre dell’Etnomusicologia in Italia, a contendersi il primato con Diego Carpitella, dal principio ai margini delle istituzioni. Le prime due cattedre, le loro, di una disciplina allora inesistente, non ancora entrata nei programmi accademici in quei primi anni Settanta: l’uno al Sud al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e l’altro al Nord, al Dams dell’Università di Bologna. Grande giornalista e critico musicale con una carriera proseguita al settimanale L’Europeo, esperienza fondamentale, attraverso cui viaggiare, incontrare persone e culture diverse, realizzando reportages da varie parti del mondo. Entrare in sintonia con le persone e costruire rapporti da cui far scaturire dialoghi fecondi, sarebbe stata la palestra per il successivo lavoro di indagine e registrazione di fonti orali sul campo.

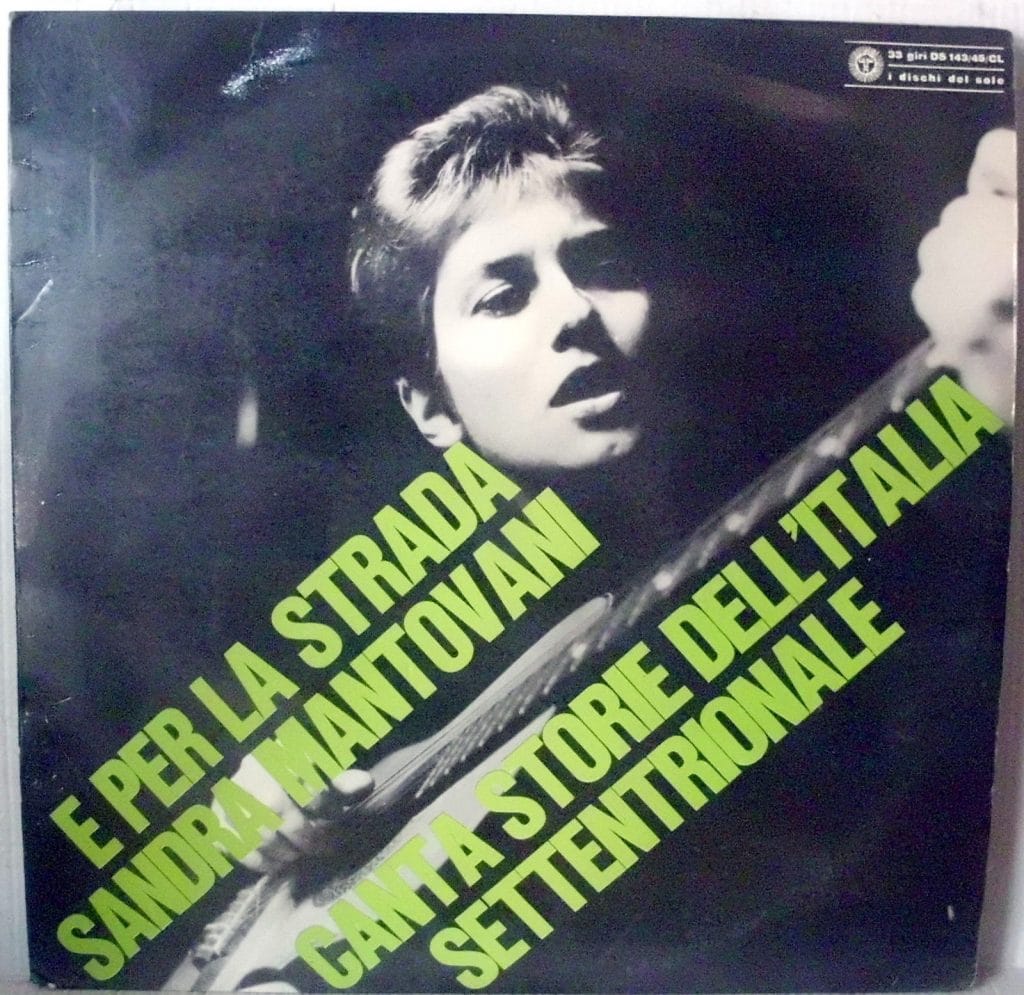

Conduttore di programmi televisivi e radiofonici, attività iniziata alla Rai con il Terzo Programma, nato nell’ottobre 1950 ora canale Rai Radio3, e alla Radiotelevisione Svizzera; instancabile organizzatore di eventi musicali, produttore discografico, curatore di incisioni per edizioni come I Dischi del Sole e direttore di etichette come Albatros, nella quale furono pubblicati oltre duecento lavori etnomusicali corredati di fogli informativi, con sezioni dedicate alla musica popolare americana, alla musica etnica internazionale, alle ricerche etnomusicologiche universitarie e alla musica popolare italiana ed europea. Saggista, autore di uno sterminato elenco di libri, regista e curatore di spettacoli teatrali, collezionista appassionato di oggetti musicali (ma anche burattini, marionette, brocche, ex-voto, presepi), curioso della vita, delle cose, delle persone. Scopritore di talenti, è lui ad ascoltare per primo Giovanna Daffini in una delle stanze fatiscenti della sua residenza di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, e a coinvolgerla in tournée e nella registrazione di dischi insieme al marito violinista, Vittorio Carpi.

Un “monello” lo ha definito l’amico e collaboratore Umberto Eco. Per la sua ironia, il suo fare tutto sul serio ma senza mai prendersi troppo sul serio. Aveva la capacità di riuscire a trovare un equilibrio tra impegno e leggerezza, tra erudizione vastissima e talento comunicativo, che gli consentiva di sedurre e farsi intendere sia da un maestro d’orchestra che da persone non istruite. Con tutte le difficoltà che si potevano incontrare, date dalle distanze sociali, culturali, economiche che esistevano tra chi apparteneva a mondi diversi e lontani. Ma Leydi sapeva come abbattere le barriere.

A leggere le sue parole, fissate da Aurelio Citelli in una lunga intervista raccolta nel 1996 in occasione della lavorazione del documentario Roberto Leydi. L’altra musica, prodotto dalla Provincia di Milano nel 2004, e allegato alla recente pubblicazione Roberto Leydi. Il ‘monello’ che ci fece conoscere l’altra musica, sempre a cura di Aurelio Citelli (Associazione culturale Barabàn), a tratti ci si commuove per la passione che ha animato lo studioso piemontese. Il trailer del documentario:

Diverse sedute realizzate a Orta San Giulio (No) e a Milano a cercare di dare forma a un percorso di ricerca e approfondimento che si è diramato lungo molteplici traiettorie che lo hanno condotto a essere il testimone di un mondo misterioso e ancora anonimo. Fatto di suoni, gesti, dialetti, strumenti fino ad allora noti ai soli celebranti, anziani detentori di antiche memorie, di usi e costumi, di leggende e cronache delle loro terre, dei loro villaggi e comunità. Ritrovandosi, così, a fissare su nastro magnetico, per esempio, ninne nanne e canti di protesta contro la Grande Guerra, pizziche-tarantate del Salento, musiche del carnevale di Bagolino, novene per ciaramella e zampogna, più di trecento ballate di Teresa Viarengo. Un lavoro instancabile e meticoloso che si è appoggiato a fonti imprevedibili e sfuggenti, ovvero coloro che avevano memoria, con i quali entrare in relazione e da cui trarre informazioni. Portatori, informatori, testimoni, in pratica casalinghe, sarte, mondariso, cantori d’osteria, cantastorie, bande di paese, braccianti. Gli umili, gli ultimi.

Interessante ascoltare proprio Roberto Leydi intervistare gli ultimi cantastorie padani degli Anni 60 nel programma Musica popolare italiana – Gli ultimi cantastorie a cura di Roberto Leydi.

È negli anni Cinquanta che Leydi inizia a immergersi nello studio del canto sociale in Italia e quello della musica popolare in generale. Fondamentale l’incontro con Gianni Bosio, direttore delle Edizioni Avanti tra il 1953, 1964 (poi diventate Edizioni del Gallo) con cui mette a sistema la ricerca sul patrimonio orale, che intendeva come una straordinaria documentazione della cultura contadina italiana all’indomani della prima industrializzazione. Il suo contributo si inseriva in quel vasto filone di storia contemporanea e sociale che tendeva a cercare fonti alternative a quelle ufficiali per la ricognizione storica, la cosiddetta microstoria. E il suo interesse verso il documento rinvenuto, resterà sempre di tipo filologico, di ricostruzione storica di un’epoca, di un territorio, ma anche di un contesto sociale in cui la musica trovava collocazione. Dunque, l’attenzione si rivolgeva spesso agli spettacoli di piazza, agli spazi di animazione pubblica, alle manifestazioni sacre e profane, alle feste, alle esperienze rituali in cui era la musica a fare da collante.

Si accorge subito, Leydi, che ogni tipologia di canti, quelli politici, quelli sociali ma anche le ninne nanne, i canti d’amore, contenevano tutti la verità della vita degli uomini e delle donne del mondo popolare. Tutti, al di là della loro tematica o funzione, della loro provenienza nel tempo e nello spazio, mantenevano un dato di protesta verso le classi sociali più agiate e sovrastanti. Questi canti erano costantemente una denuncia dei problemi di uomini e di donne. E forse è proprio questa la scintilla che lo trascina a perdifiato nell’impresa della ricerca e della divulgazione. In questi canti, infatti, Leydi ritrova le radici di un popolo in lotta, un popolo che da sempre non si era arreso alle dominazioni, alle oppressioni, alle violenze dei potenti. La voce di quel popolo in quegli anni – gli anni che saranno denominati del folk revival – poteva ancora smuovere gli animi assopiti di tanti italiani che dal secondo dopoguerra, con la ricostruzione e il boom economico, si erano dimenticati dei loro avi, delle loro origini contadine, dirigendosi a tutta velocità verso una nuova Italia. Quella dei consumi, dello smantellamento di valori della solidarietà e della fratellanza, quella dell’impoverimento culturale, dell’abbandono delle campagne, della speculazione edilizia.

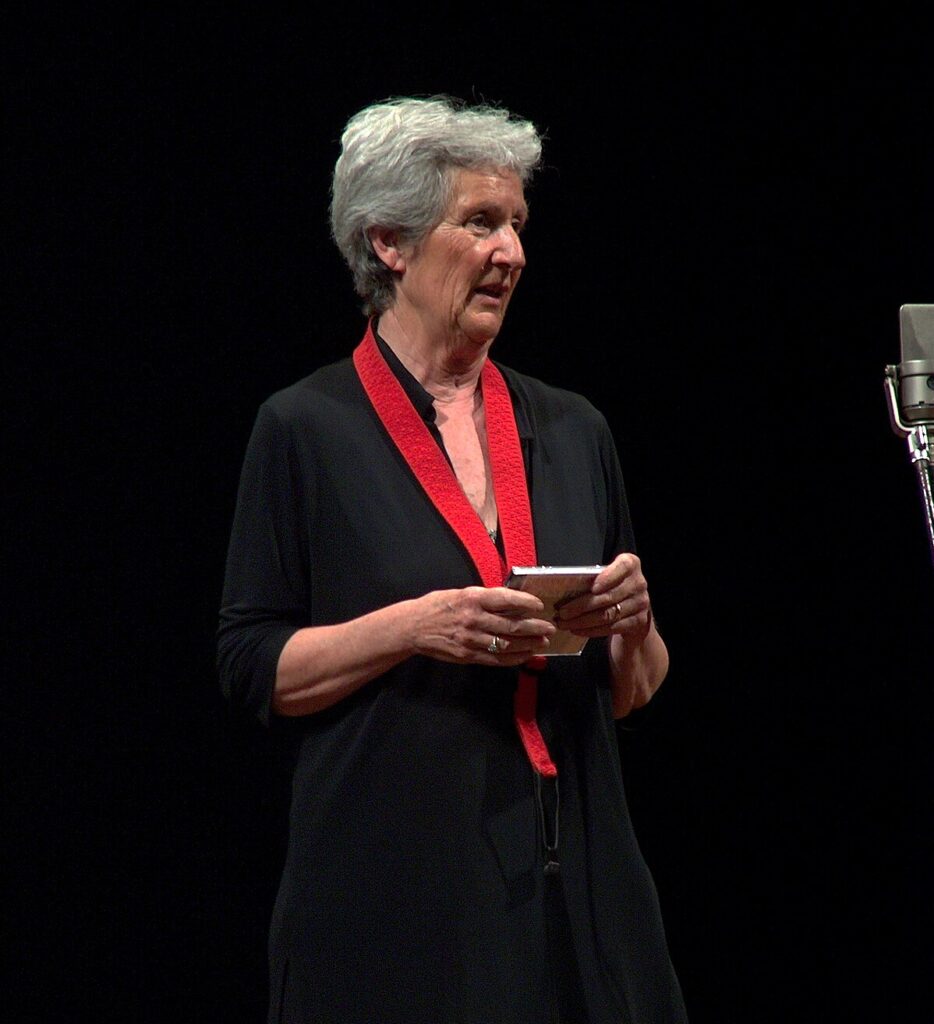

Non è solo in questo viaggio. Roberto Leydi e Sandra Mantovani si sposano nel 1953. Si erano conosciuti al liceo ed erano rimasti insieme da sempre, una storia lunghissima, ricordava il figlio Silvio Leydi nell’intervista rilasciata nell’agosto del 2018. Viaggio di nozze a Bayreuth, festival wagneriano. Insieme condurranno numerose campagne di ricerca, con la Mantovani diventata via via musa, organizzatrice, interprete autorevole, motivatrice del marito, fino a percorrere anche strade autonome.

Non è solo in questo viaggio. Roberto Leydi e Sandra Mantovani si sposano nel 1953. Si erano conosciuti al liceo ed erano rimasti insieme da sempre, una storia lunghissima, ricordava il figlio Silvio Leydi nell’intervista rilasciata nell’agosto del 2018. Viaggio di nozze a Bayreuth, festival wagneriano. Insieme condurranno numerose campagne di ricerca, con la Mantovani diventata via via musa, organizzatrice, interprete autorevole, motivatrice del marito, fino a percorrere anche strade autonome.

“Sandra è stata costantemente il sostegno in ombra di Roberto – racconta il musicista e collaboratore di Leydi, Bruno Pianta, nel volume di Paolo Mercurio, Etnomusicologia, Etnorganologia, Folk revival, insieme musa ispiratrice e spin doctor, ha tenuto in ordine la sua vita, lo ha consigliato e lo ha spinto anche severamente a dare il meglio di sé, lo ha incoraggiato soprattutto nei momenti di crisi e spesso guidato con la sua intelligenza e la sua grande tempra morale, mettendo inoltre le sue doti musicali e la sua splendida voce al servizio delle intuizioni del marito”.

Dalla Milano degli anni Cinquanta e degli intellettuali, dove chi si occupava di una certa musica erano pochi; dalle serate con Cathy Barberian, moglie all’epoca di Luciano Berio, con gli ascolti di musica jazz; dai ragionamenti con Fiorenzo Carpi, Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Umberto Eco, il designer internazionale Max Huber. Da qui, da questa Milano dei salotti e della musica colta, insieme hanno condiviso la passione per le ricerche, lo studio, la riflessione sul canto popolare. Un’altra vita, un altro mondo, un’altra musica.

Dalla Milano degli anni Cinquanta e degli intellettuali, dove chi si occupava di una certa musica erano pochi; dalle serate con Cathy Barberian, moglie all’epoca di Luciano Berio, con gli ascolti di musica jazz; dai ragionamenti con Fiorenzo Carpi, Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Umberto Eco, il designer internazionale Max Huber. Da qui, da questa Milano dei salotti e della musica colta, insieme hanno condiviso la passione per le ricerche, lo studio, la riflessione sul canto popolare. Un’altra vita, un altro mondo, un’altra musica.

Insieme hanno raccolto canti della tradizione, soprattutto dell’Italia settentrionale, dove si pensava che il boom economico avesse spazzato via ogni retaggio del passato, e invece dissotterrano repertori di grande interesse e perfettamente conservati. Li incidono in dischi, pubblicano I canti popolari italiani. 120 testi e musiche (Oscar Mondadori, 1973), che ancora oggi è materiale prezioso per chi voglia accostarsi alla trascrizione di documenti orali, fissati nella loro autenticità, così come ascoltati dalla voce dei cantori che li conservavano nella loro prodigiosa memoria. Le voci dei contadini, dei pastori, dei marinai, dei pescatori, delle mondariso, delle filandine, degli operai che hanno composto la realtà della cultura popolare italiana.

Insieme hanno raccolto canti della tradizione, soprattutto dell’Italia settentrionale, dove si pensava che il boom economico avesse spazzato via ogni retaggio del passato, e invece dissotterrano repertori di grande interesse e perfettamente conservati. Li incidono in dischi, pubblicano I canti popolari italiani. 120 testi e musiche (Oscar Mondadori, 1973), che ancora oggi è materiale prezioso per chi voglia accostarsi alla trascrizione di documenti orali, fissati nella loro autenticità, così come ascoltati dalla voce dei cantori che li conservavano nella loro prodigiosa memoria. Le voci dei contadini, dei pastori, dei marinai, dei pescatori, delle mondariso, delle filandine, degli operai che hanno composto la realtà della cultura popolare italiana.

Roberto Leydi e Sandra Mantovani, insieme compiono viaggi alla scoperta di quel mondo contadino che stava sparendo, portandosi via le sue tradizioni, le sue feste, le sue liturgie sacre e profane. Sono in Sicilia a Bagheria ad ascoltare Cicciu Busacca, sono nelle valli bergamasche a registrare i canti di osteria. A Saintes Maries de la Mer sono testimoni, nel 1968, del Festival degli zingari, che lì arrivano da tutta Europa. E poi in Jugoslavia, a Samarcanda, a Santiago de Compostela. Girano l’Europa alla ricerca dei vecchi clown. A Sampeyre raccolgono testimonianze sul formidabile Carnevale delle Alpi. Ma raccontano anche il carnevale di Ivrea e quello di Bagolino. Sono a Marrakech al festival di cultura popolare maghrebina.

Negli anni Sessanta Leydi cura gli spettacoli del Nuovo Canzoniere Italiano, di cui è fondatore insieme a Gianni Bosio. Si occupa della selezione dei canti e degli interpreti. Il Nuovo Canzoniere Italiano (Milano, 1962-’80) che nasceva inizialmente come rivista, si proponeva di studiare la canzone popolare italiana, con lo scopo di recuperare una narrazione delle vicende storiche dal punto di vista del popolo. Poi diventò un movimento più ampio che coinvolse musicisti, ricercatori, intellettuali, che diedero vita a spettacoli, pubblicazioni discografiche, con l’obiettivo di riscoprire la tradizione del canto sociale italiano, della protesta, del lavoro, dell’emigrazione, della Resistenza. Ripercorrere, dunque, attraverso quei canti, le vicende politiche e sociali del paese, cercando di trarne una lettura differente e trasversale rispetto a quella ufficiale, colta e borghese. La ricerca di fonti alternative attraverso cui ricostruire questa storia dal basso era prioritaria: “Canti degli anarchici, canti di lavoro, di osteria, di carcere, di donne, le ninne nanne, storie epiche antiche e moderne, tutto entrava in un mondo di cultura orale che rappresentava un nucleo fondamentale per gli studiosi e per chiunque avesse a cuore di mantenere il ricordo della storia passata come cosa viva, veramente vissuta, e non solo come costruzione letteraria”, ricordava Giovanna Marini nella sua autobiografia Una mattina mi son svegliata. La musica e le storie di un’Italia perduta.

A organizzare e diffondere questo lavoro di ricerca era la casa editrice Edizioni Avanti! (diventata Edizioni del Gallo nel ’64 e infine, dal ’75, Edizioni Bella Ciao), mentre la produzione discografica era affidata a I Dischi del Sole che realizzò album, documenti sonori, nuove canzoni politiche, inchieste sul campo, mettendo in piedi il più importante archivio sonoro di documentazione della cultura popolare in Italia insieme all’Istituto Ernesto del Martino, fondato a Milano, con il gruppo di lavoro coordinato da Bosio.

A organizzare e diffondere questo lavoro di ricerca era la casa editrice Edizioni Avanti! (diventata Edizioni del Gallo nel ’64 e infine, dal ’75, Edizioni Bella Ciao), mentre la produzione discografica era affidata a I Dischi del Sole che realizzò album, documenti sonori, nuove canzoni politiche, inchieste sul campo, mettendo in piedi il più importante archivio sonoro di documentazione della cultura popolare in Italia insieme all’Istituto Ernesto del Martino, fondato a Milano, con il gruppo di lavoro coordinato da Bosio.

Il primo spettacolo con artisti riconducibili al NCI sarà L’altra Italia. Prima rassegna italiana della canzone popolare e di protesta vecchia e nuova (nel ’62) organizzato alla Casa della Cultura di Milano. Regia di Filippo Crivelli. Vi ritroviamo le voci più partecipi del folk revival: Caterina Bueno, Giovanna Daffini, Sandra Mantovani, Luisa Ronchini, Gualtiero Bertelli, Ivan Della Mea, Enzo Jannacci, Milly, Palma Facchetti, Maria Monti, Fausto Amodei, il Gruppo Padano di Piadena, Nanni Svampa, Maria Vailati, Silvia Malagugini, accompagnati da musicisti come Fiorenzo Carpi, Luciano Berio, e da intellettuali come Giorgio Bocca, Umberto Eco, Franco Fortini, Mario De Micheli, Giacomo Manzoni, Giancarlo Majorino, Mario Soldati.

Poi, nel ’62-’63 in aprile va in scena Pietà l’è morta. La Resistenza nelle canzoni 1919-1964, sempre a cura di Leydi e con la regia di Filippo Crivelli, presentato al Teatro Regio di Parma e a Padova. Infine lo spettacolo Bella ciao, nel 1964, con cui idealmente si fa iniziare la stagione del folk revival. Un repertorio di canzoni popolari italiane suddiviso in canti di lavoro, canti della domenica, canti di carcere, canti contro la guerra, canti politici e sociali, realizzato con insieme a Filippo Crivelli con i testi di Franco Fortini. Una raccolta che offriva una panoramica della musica e della cultura popolare di tradizione orale registrata in giro per l’Italia. Venne presentato il 20 giugno 1964 al teatro Caio Melisso di Spoleto nell’ambito del Festival dei Due Mondi, su invito del Festival di Musica Contemporanea e su iniziativa di Nanni Ricordi. Le polemiche che lo accompagnarono diedero vasta eco alle idee sottese. Era la prima volta che quelle canzoni uscivano dalle osterie o da gruppi di cantori popolari.

Poi, nel ’62-’63 in aprile va in scena Pietà l’è morta. La Resistenza nelle canzoni 1919-1964, sempre a cura di Leydi e con la regia di Filippo Crivelli, presentato al Teatro Regio di Parma e a Padova. Infine lo spettacolo Bella ciao, nel 1964, con cui idealmente si fa iniziare la stagione del folk revival. Un repertorio di canzoni popolari italiane suddiviso in canti di lavoro, canti della domenica, canti di carcere, canti contro la guerra, canti politici e sociali, realizzato con insieme a Filippo Crivelli con i testi di Franco Fortini. Una raccolta che offriva una panoramica della musica e della cultura popolare di tradizione orale registrata in giro per l’Italia. Venne presentato il 20 giugno 1964 al teatro Caio Melisso di Spoleto nell’ambito del Festival dei Due Mondi, su invito del Festival di Musica Contemporanea e su iniziativa di Nanni Ricordi. Le polemiche che lo accompagnarono diedero vasta eco alle idee sottese. Era la prima volta che quelle canzoni uscivano dalle osterie o da gruppi di cantori popolari.

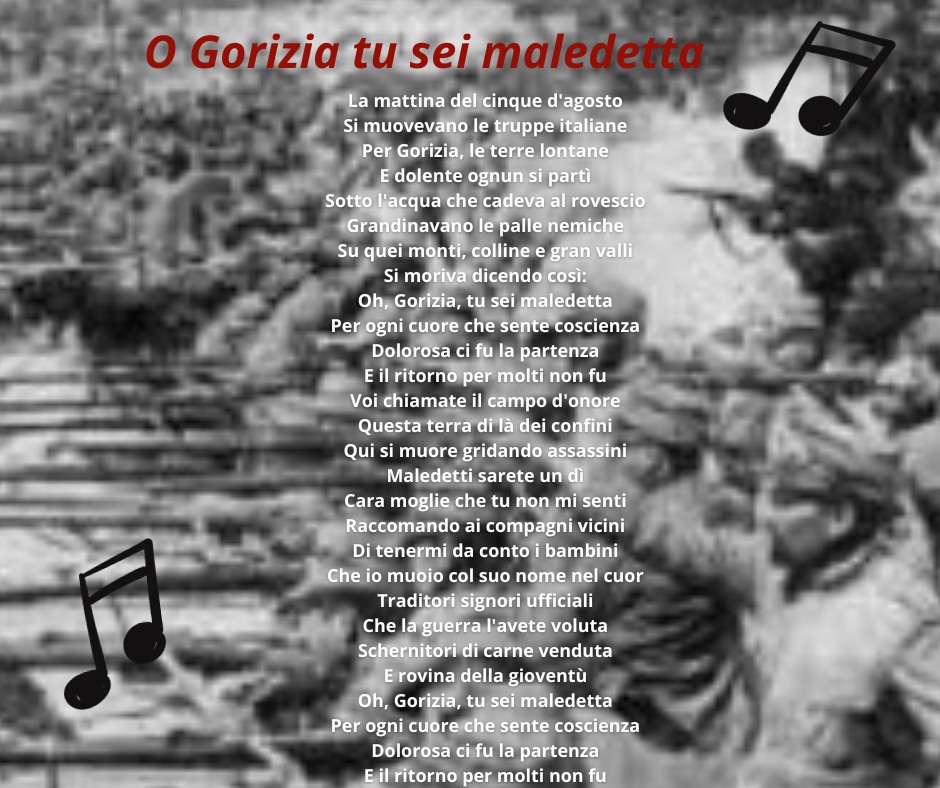

Era naturale cantarle per gli interpreti del Nuovo Canzoniere Italiano, ma chi era al di fuori di queste iniziative non sapeva nemmeno che esistessero. Non si conoscevano per niente i canti militari, nati nelle trincee, e quelli di osteria erano noti solo a chi frequentava quegli ambienti proletari, non di certo signore e signori di classi sociali altolocate. Cantate su un palcoscenico di un teatro lirico importante, dove un pubblico selettivo andava ad applaudire spettacoli raffinati – l’opera, l’operetta, i concerti orchestrali – fu sconvolgente. Signore ingioiellate in platea si lamentarono di vedere sul palcoscenico cantore popolari, che niente di diverso avevano dalle loro domestiche. In quella serata, poi, venne eseguita O Gorizia tu sei maledetta, canzone di trincea della Grande Guerra. La versione originale era stata raccolta da Cesare Bermani a Novara, da un testimone che affermò di averla ascoltata dai soldati che conquistarono la città. Probabilmente il canto più evocativo dello strazio che avvenne. Nella battaglia di Gorizia, infatti, persero la vita un numero sterminato di ufficiali e soldati sia di parte italiana che austriaca. Fu una ecatombe. Gorizia veniva conquistata a caro prezzo l’8 agosto 1916, e in quell’ occasione venne composta questa dolente canzone antimilitarista.

Era naturale cantarle per gli interpreti del Nuovo Canzoniere Italiano, ma chi era al di fuori di queste iniziative non sapeva nemmeno che esistessero. Non si conoscevano per niente i canti militari, nati nelle trincee, e quelli di osteria erano noti solo a chi frequentava quegli ambienti proletari, non di certo signore e signori di classi sociali altolocate. Cantate su un palcoscenico di un teatro lirico importante, dove un pubblico selettivo andava ad applaudire spettacoli raffinati – l’opera, l’operetta, i concerti orchestrali – fu sconvolgente. Signore ingioiellate in platea si lamentarono di vedere sul palcoscenico cantore popolari, che niente di diverso avevano dalle loro domestiche. In quella serata, poi, venne eseguita O Gorizia tu sei maledetta, canzone di trincea della Grande Guerra. La versione originale era stata raccolta da Cesare Bermani a Novara, da un testimone che affermò di averla ascoltata dai soldati che conquistarono la città. Probabilmente il canto più evocativo dello strazio che avvenne. Nella battaglia di Gorizia, infatti, persero la vita un numero sterminato di ufficiali e soldati sia di parte italiana che austriaca. Fu una ecatombe. Gorizia veniva conquistata a caro prezzo l’8 agosto 1916, e in quell’ occasione venne composta questa dolente canzone antimilitarista.

Quando venne eseguita la versione con la nota strofa accusatrice: Traditori signori ufficiali / che la guerra l’avete voluta/ scannatori di carne venduta / e rovina della gioventù, censurata come da accordi con gli organizzatori, da Michele L. Straniero che sostituiva Sandra Mantovani, vittima di un abbassamento di voce, avvennero tafferugli, incidenti in sala, tentativi di impedire la rappresentazione, una denuncia per vilipendio delle forze armate a Straniero, Leydi, Crivelli.

Quando venne eseguita la versione con la nota strofa accusatrice: Traditori signori ufficiali / che la guerra l’avete voluta/ scannatori di carne venduta / e rovina della gioventù, censurata come da accordi con gli organizzatori, da Michele L. Straniero che sostituiva Sandra Mantovani, vittima di un abbassamento di voce, avvennero tafferugli, incidenti in sala, tentativi di impedire la rappresentazione, una denuncia per vilipendio delle forze armate a Straniero, Leydi, Crivelli.

Spoleto era da sempre una platea di borghesi conservatori, inoltre quella sera diversi ufficiali e militari riempivano la sala e mal sopportarono l’affronto.

“Michele Straniero – spiega Leydi nell’intervista di Citelli – con la sua giacchetta, un po’ grosso, che cantava sul palcoscenico, era provocatorio. Perché era uguale a quelli seduti in platea, era uno della platea salito a dire delle cose che la platea, una parte della platea, non era disposta a sentire”.

O Gorizia tu sei maledetta in una versione interpretata da Michele L. Straniero e Fausto Amodei tratta dall’album Il povero soldato2, I Dischi del sole, 1964.

Il clamore fu tale che lo spettacolo ebbe molta copertura mediatica e di fatto attivò un vasto interesse verso quei repertori, che vennero poi incisi nel disco Le canzoni di Bella ciao nel 1965, edito da I Dischi del Sole.

Dalle parole di Leydi scopriamo forse il dispiacere per la rottura con il Nuovo Canzoniere Italiano dove si erano aperte due strade: quella della creazione di canzoni originali – da parte di autori come Ivan Della Mea, Gualtiero Bertelli, Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli – testimonianze e racconti della realtà politica contingente di un paese in sommossa che si avviava alle proteste del ’68. E quella della rielaborazione dei materiali. Entrambe estranee agli interessi di Leydi. Ci ragiono e canto, al debutto al Teatro Carignano di Torino nel 1966, deve essere stato l’evento in cui ravvisare percorsi non compatibili: da una parte l’interesse filologico di Leydi verso il documento sonoro, dall’altra la spinta a creare, attraverso la regia teatrale di Dario Fo, una messa in scena più interpretata dei canti, travestendo e manipolando un materiale che, secondo Leydi, doveva restare, invece, austeramente pulito, perché parlasse essenzialmente per conto suo. Ci ragiono e canto, I Dischi del Sole, 1966.

Leydi porterà avanti il suo progetto di recupero e restituzione di materiali filologicamente preservati, e non intaccati da interventi contaminativi, con il Gruppo dell’Almanacco Popolare, formazione che continuerà la ricerca sul revival attraverso le voci, tra le altre, di Bruno Pianta, Sandra Mantovani, Moni Ovadia, il violino di Cristina Pederiva e l’introduzione di alcuni strumenti. Tra gli album, Canti popolari italiani (Albatros, 1969).

Forte deve essere stato il coinvolgimento nell’allestire, invece, insieme a Diego Carpitella, uno degli spettacoli più sorprendenti, la grande impresa del Sentite buona gente, andato in scena nel 1967 al Teatro Lirico di Milano. Uno spettacolo che intendeva restituire le voci vive e vere dei contadini, dei pastori, dei montanari, degli operai cantori di Carpino (Foggia), Ceriana (Imperia), Crema (Cremona), Maracalagonis (Cagliari), Nardò (Lecce), Orgosolo (Nuoro), i pastori, San Giorgio di Resia (Udine) e Venaus (Torino). I loro balli, i loro strumenti, le manifestazioni della loro civiltà che testimoniano della presenza attiva della cultura popolare nel mondo moderno. Un ricchissimo repertorio che si articolava in “ballate storiche, canzoni narrative, canti di lavoro, mutettus, stornelli, sos tenores, sunetti, la terapia musicale del tarantismo pugliese, la danza delle spade, il ballo tondo, la tarantella, la Resiana” affidati a strumenti tipici come “launeddas, solittu, organetto, tamburello, violino, violoncello, chitarra, chitarra battente, triangolo”.

Frammento tratto da Roberto Leydi e il Sentite buona gente, Squilibri Editore.

“C’erano momenti di intensa commozione – racconta Leydi nell’intervista di Citelli –. Quando Peppino Marotto, questo straordinario pastore di Orgosolo che aveva fatto il confino e cinque anni di carcere per fatti di banditismo – Peppino non aveva partecipato a fatti di banditismo, era un organizzatore del Partito comunista di Orgosolo che si era adoperato contro il banditismo ma è stato coinvolto anche per ragioni politiche – veniva alla ribalta con i Tenores di Orgosolo, correva un fremito nella sala. Non era la paura del brigante, perché il povero Peppino, sul palcoscenico, non poteva fare il brigante: era l’intensità della vita che veniva in palcoscenico. Non era un attore che diceva io sono stato al confino, era un uomo, ed era lì a cantare con gli altri”.

Archivio Sonoro Puglia: estratti della parte pugliese della prima rappresentazione di canti, balli e spettacoli popolari italiani a cura di Roberto Leydi, con la consulenza di Diego Carpitella e la messa in scena di Alberto Negrin.

Si prova un sentimento di ammirazione ma anche di benevolenza verso questo intellettuale generoso e animato da tanto impegno che, benché conosciuto solo attraverso letture, registrazioni audio e video, racconti personali di chi vi è stato accanto, si avrebbe voluto ascoltare dal vivo, starci in compagnia, coglierne l’entusiasmo, condividerne i discorsi, le divagazioni. Negli anni delle ricerche sul campo, delle scoperte sorprendenti del grande patrimonio di canti popolari. Negli anni degli spettacoli che andavano in scena nei teatri importanti con repertori sconosciuti, censurati, che scandalizzavano i benpensanti solo perché mettevano in scena ciò che non si voleva vedere. La fatica della povera gente, il lavoro sommerso privato dei diritti, lo sfruttamento, l’umiliazione, la violenza della guerra che stritolava i poveri cristi costretti a combattere e a morire. Ma anche la tenacia, il non arrendersi alla miseria e il sopravvivere da contadini, operai, braccianti, mondine, impiraresse, filandine, carriolanti, gente che mandava avanti il mondo e protestava contro le vessazioni, anche cantando.

La stessa affezione si ritrova nelle parole di Stefano Cammelli, nel suo saggio Il bosco magico (Pendragon, 2023), personale ricerca sulla musica e sulla cultura tradizionale del bolognese. Anche lui, ora uno storico, autore di numerose pubblicazioni, il primo ricercatore italiano a documentare la tradizione del violino popolare emiliano, folgorato dalla figura del grande maestro, già ai tempi di studente e appassionato di musica della tradizione, era desideroso di incontrarlo, percorrere un pezzo di strada insieme a lui.

La stessa affezione si ritrova nelle parole di Stefano Cammelli, nel suo saggio Il bosco magico (Pendragon, 2023), personale ricerca sulla musica e sulla cultura tradizionale del bolognese. Anche lui, ora uno storico, autore di numerose pubblicazioni, il primo ricercatore italiano a documentare la tradizione del violino popolare emiliano, folgorato dalla figura del grande maestro, già ai tempi di studente e appassionato di musica della tradizione, era desideroso di incontrarlo, percorrere un pezzo di strada insieme a lui.

Lo descrive come una “biblioteca vivente della musica popolare; un uomo dalla curiosità onnivora, sorretto da una memoria prestigiosa e da una quantità di materiali impressionanti”. Essere ricevuti in casa sua e avere per qualche ora la sua attenzione era una opportunità enorme. Opportunità che si presentava comunque non di rado, perché sono numerosi i ricordi di coloro che lo conobbero o che vi collaborarono e che alla prima occasione d’incontro vennero invitati nella sua abitazione di via Cappuccio 18 a Milano o in via Morigi dove la famiglia Leydi risiedette tra il 1964 e il 1968. Bastava cercare il suo nome su un qualsiasi elenco telefonico, chiamare, spiegare il motivo della telefonata ed essere così attesi per un colloquio, spesso informale. Accolti come membri della famiglia.

“Quando Roberto si sedeva di fianco al registratore Revox e ai giradischi che affiancavano la sua scrivania – scrive Cammelli -, quando appoggiava la bottiglia di whisky e iniziava a versarsene un goccio mentre la cenere del sigaro cadeva sulla maglia di lana o su una camicia bianca a righe quadrettate, iniziava un’avventura che è difficile spiegare”.

Non si può che rimanere colpiti dal ricordo di questi incontri che hanno cambiato la vita di molti. Artisti, studiosi, intellettuali. Come Moni Ovadia: “Il rigore, la profondità di ricerca, l’originalità dell’indagine che Leydi andava compiendo sulla musica etnica e sulle culture tradizionali – racconta nel video documentario Roberto Leydi. L’altra musica, e nella pubblicazione -, mi ha aperto tutto un mondo, sono stati rivelatori di una cultura, di un ethos, di una musica e musicalità che mi hanno accompagnato fino a oggi nella mia attività e, in qualche misura, nella mia vita”.

Su tutti il grande fotografo Ferdinando Scianna che, proprio grazie a Leydi iniziò la sua prestigiosa carriera a L’Europeo, trasferendosi da Bagheria a Milano: “Abbiamo fatto insieme una quantità straordinaria di viaggi e di lavori intorno al mondo popolare – racconta –, sui cantanti popolari lombardi, sui carnevali delle Alpi (…). Con Roberto la conversazione era sempre come la frequentazione di una enciclopedia, però nei termini della gaia scienza. Era sempre un piacere, non era una cosa pedante”.

Su tutti il grande fotografo Ferdinando Scianna che, proprio grazie a Leydi iniziò la sua prestigiosa carriera a L’Europeo, trasferendosi da Bagheria a Milano: “Abbiamo fatto insieme una quantità straordinaria di viaggi e di lavori intorno al mondo popolare – racconta –, sui cantanti popolari lombardi, sui carnevali delle Alpi (…). Con Roberto la conversazione era sempre come la frequentazione di una enciclopedia, però nei termini della gaia scienza. Era sempre un piacere, non era una cosa pedante”.

E poi ci sono i grandi nomi di studiosi, dei quali Leydi è stato maestro, diventati docenti, musicologi, giornalisti, direttori di laboratori e centri universitari o di istituzioni legate alla conservazione del patrimonio di cultura popolare: Cesare Bermani, Bruno Pianta, Ignazio Macchiarella, Umberto Eco, Franco Castelli, Luigi Pestalozza, Renata Meazza, Nicola Scaldaferri, giusto per citarne alcuni.

Mentre ci si immerge nella lettura e nella visione del documentario non si può che cogliere l’emozione che dovette aver provato anche lui, Leydi, per quell’esperienza esaltante del salvare quel patrimonio volatile e fragile, fatto di infinite pazienze e di fatica, l’identità di un popolo che se ne stava andando, con le sue tradizioni, con le usanze e i riti collettivi, con le attività guidate dai ritmi della natura. Una patria autentica, in cui cercare le radici. Come in America avevano trovato poco prima Pete Seeger, Woody Guthrie. Nei bassifondi delle città ghetto, nelle bettole, lungo le strade polverose dell’Oklahoma, sui treni merci, nelle prigioni dell’Arkansas, lì c’era la Patria vera, la “terra che è la mia terra”. Mia, di quelli come me, cantava Guthrie, quelli che nelle zolle di terra tra le mani avevano l’unica risorsa di sussistenza. Da qui l’incredibile avventura dell’etnomusicologo texano Alan Lomax che spese la vita a raccogliere canti da ogni dove negli Stati Uniti e poi in Europa, in Inghilterra, in Spagna e in Italia. Nel 1954, accompagnato da Carpitella, realizzava la prima documentazione sonora sulla musica popolare della penisola che, incisa per la Columbia Records, insegnava ai nostri studiosi, ancora alle prime armi, tecniche e modi della ricerca e della registrazione sul campo.

“Attraverso il jazz, attraverso la musica popolare – racconta Leydi – abbiamo scoperto, in tanti, un’altra America, che ci appassionò enormemente, ci affascinò. Ed era l’America dei poveri, l’America dei negri (termine usato fino agli anni Sessanta senza essere ritenuto offensivo, ndr), del Sud e quindi il jazz, era l’America dei cow-boy, l’America dei boscaioli del Nord-Est. Era l’America che si manifestava attraverso la musica popolare. Molti di noi, si riconobbero in questa America, quasi a cercarne una patria”. Era l’America della gente comune, che non aveva un nome illustre e di cui la Storia non si interessava, ma che della Storia era stata protagonista, seppure subendone eventi tragici e vessazioni. Perché anche in Italia non avrebbe dovuto esserci quella stessa gente e quella stessa Patria, quell’abisso di verità da cui tutti si proveniva? Dove stava? Nelle campagne, lungo i litorali, in collina, nei borghi di montagna, in mezzo alle risaie, tra le calli di Venezia, nella campagna mugellana, nelle fabbriche piemontesi, tra le terre arse della Sicilia.

Quale grande orgoglio e riscatto doveva essere stato, dunque, portare figure pittoresche, autentici cantori e suonatori popolari ignari delle regole della grammatica musicale colta e studiata, nei teatri delle più grandi città d’Italia, sfidando i pregiudizi dei musicologi certificati, dei maestri di conservatorio a mostrare invece quanta poesia e forza espressiva contenesse la musica popolare. Quanta rivoluzione, quanta forza di volontà nel voler cambiare l’ordine delle cose, soverchiare la rigida struttura di una scala sociale che vedeva sempre in basso le classi meno abbienti. Quelle che, però, detenevano un tesoro di cultura inestimabile. Da valorizzare. “Presentare la musica popolare attraverso la diretta partecipazione dei suoi protagonisti – scrive Citelli – era un evento dirompente, innovativo, a suo modo rivoluzionario (…). Erano la musica e la cultura che incrociavano la vita, la quotidianità, la festa, la fatica.”

Negli anni Settanta Leydi si dedica con passione all’insegnamento, alla costruzione di un’eredità e alla formazione di giovani leve: etnomusicologi, ricercatori, studiosi di quella materia grezza che lui trasformava in lezioni, incontri, narrazioni, ascolti, confronti che avvenivano nelle aule del Dams dell’Università di Bologna. Qui ha insegnato Etnomusicologia dal 1972 sino alla sua scomparsa. E poi ancora a Milano si impegna a dar vita all’Ufficio Cultura del Mondo Popolare della Regione Lombardia (ora AESS, Archivio di Etnografia e Storia Sociale), promuovendo la ricerca e l’attività didattica, successivamente concentrata presso il Laboratorio di Animazione Teatrale e Spettacolo Popolare, all’interno della Scuola di Arte Drammatica, Piccolo Teatro di Milano. Di tale Accademia diviene direttore, dal 1977 al 1986. A livello regionale cura numerose pubblicazioni testuali e discografiche interdisciplinari dedicate alla cultura tradizionale, poi confluite nella serie denominata Mondo popolare in Lombardia. Tutto quello che ci ha lasciato – articoli, dischi, collezioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche – hanno inciso nella cultura e nella musica del nostro paese, cambiandone le coordinate, gli orizzonti, “mostrandoci – scrive Citelli – il lato più vivo e profondo delle tante Italie che, via via, le sue indagini andavano svelando”.

In tanti, studiosi e collaboratori, ripercorrono la vicenda della donazione voluta da Leydi nel 2002 dell’intero suo archivio privato (circa settecento strumenti musicali, seimila dischi, diecimila libri, più di mille nastri magnetici) al Centro di dialettologia e di etnografia presso la Fonoteca nazionale Svizzera a Bellinzona, custodito come Fondo Roberto Leydi. E si dispiacciono che quell’immensa raccolta non sia rimasta in Italia dove, nonostante vari tentativi, le istituzioni rimasero sorde, inducendo lo studioso a disporre diversamente e a rivolgersi all’ente del Canton Ticino. Qui, infatti, Leydi aveva a lungo collaborato con la Radio della Svizzera Italiana. Parte del materiale cartaceo, però – documenti che erano rimasti a Orta San Giulio, incluso un ricchissimo epistolario, manoscritti, materiali di spettacoli, locandine – è conservato, in via di digitalizzazione, presso il dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università Statale di Milano, come Fondo Roberto Leydi e Sandra Mantovani dove il docente di Etnomusicologia Nicola Scaldaferri dirige il Laboratorio di Etnomusicologia e Antropologia Visuale. Documenti a disposizione per ricerche e approfondimenti.

Un vastissimo patrimonio che, comunque, non è solo in termini materiali, ma di riflessioni e orizzonti, come ricorda Febo Guizzi, etno-organologo e docente al Dams di Bologna: “La profondità del pensiero di Roberto erano, e sono, troppo incommensurabili con il punto di vista di ciascuno di noi e questo ci pone un dovere di raccolta di un’eredità, che è innanzitutto uno sforzo di comprensione di tutto l’arco della sua esistenza e del suo lavoro”.

Il suo vero lascito, del resto, resta un principio saldo, quello della cultura come conquista, ricchezza da divulgare e generosamente donare all’umanità perché ne comprenda il senso ultimo. Ovvero essere occasione di apertura e confronto, di libertà di pensiero e tolleranza tra i popoli. Esperienza di convivenza e condivisione di un bene collettivo, contro ogni forma di isolamento e provincialismo, divenendo mezzo di emancipazione culturale e sociale. Espressione di indipendenza di idee, da far viaggiare alte, fuori da margini prescritti e ghetti. Svincolate dai lacci, della politica e del mercato, della convenienza. In ultima analisi, una grande lezione per costruire ponti di pace.

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno 4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato domenica 29 Ottobre 2023

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/roberto-leydi-il-cantore-degli-ultimi/