Venni individuato per caso da un Fuhrer baiter, da un caposquadra. Cantavo una canzone con un amico, Signorinella pallida. E, allora lui mi ha detto: “Tu sei un cantante?” “Bitte”, “Tu mai baracche”. Mi ha fatto andare alla sua baracca dove ho cantato per dei Capos. Poi ho cantato anche in altre baracche. È stato un mezzo di sopravvivenza, un mezzo banale ma è servito a qualche cosa.

Venni individuato per caso da un Fuhrer baiter, da un caposquadra. Cantavo una canzone con un amico, Signorinella pallida. E, allora lui mi ha detto: “Tu sei un cantante?” “Bitte”, “Tu mai baracche”. Mi ha fatto andare alla sua baracca dove ho cantato per dei Capos. Poi ho cantato anche in altre baracche. È stato un mezzo di sopravvivenza, un mezzo banale ma è servito a qualche cosa.

Nedo Fiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz

Sembra impossibile che nell’inferno dei campi di concentramento la musica potesse esistere, coabitare con l’orrore. Che il canto potesse confondersi con le grida di dolore, e che la libertà – che suonare e cantare consentono – fosse concessa.

Invece, è nota, per esempio, la vicenda delle musiche scritte ed eseguite dai prigionieri del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia in Calabria. Musiche tipiche degli anni Trenta: jazz, kabarett, canzonette, avanspettacolo, perché lì erano internati musicisti amici e compagni di studio di Kurt Weill.

Ma anche affermati direttori di teatro, compositori che avevano eseguito musica in festival importanti insieme ad Arnold Schönberg e Anton Webern; cantanti, coristi, pianisti, orchestrali, musicisti jazz, klezmorim. Come il trombettista Oscar Klein, il direttore d’orchestra Lav Mirski, il pianista Sigbert Steinfeld, il cantante Paolo Gorin, il compositore Isak Thaler, il pianista Kurt Sonnenfeld. Le loro musiche si alternavano a canti corali e pezzi tratti dal repertorio ebraico. Una ricchezza di cui si era quasi persa traccia, riscoperta grazie a un recente lavoro di ricerca e recupero a opera di Raffaele Deluca, musicologo e direttore di coro, attualmente docente di discipline musicologiche al Conservatorio di Rovigo. Una documentazione oggi custodita presso la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, nel fondo dell’ingegnere lettone Israel Kalk, fondatore della Mensa dei bambini a Milano, centro di raccolta dei figli dei profughi ebrei.

Ma anche affermati direttori di teatro, compositori che avevano eseguito musica in festival importanti insieme ad Arnold Schönberg e Anton Webern; cantanti, coristi, pianisti, orchestrali, musicisti jazz, klezmorim. Come il trombettista Oscar Klein, il direttore d’orchestra Lav Mirski, il pianista Sigbert Steinfeld, il cantante Paolo Gorin, il compositore Isak Thaler, il pianista Kurt Sonnenfeld. Le loro musiche si alternavano a canti corali e pezzi tratti dal repertorio ebraico. Una ricchezza di cui si era quasi persa traccia, riscoperta grazie a un recente lavoro di ricerca e recupero a opera di Raffaele Deluca, musicologo e direttore di coro, attualmente docente di discipline musicologiche al Conservatorio di Rovigo. Una documentazione oggi custodita presso la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, nel fondo dell’ingegnere lettone Israel Kalk, fondatore della Mensa dei bambini a Milano, centro di raccolta dei figli dei profughi ebrei.

Numerose sono le testimonianze che mostrano come anche ad Auschwitz, Dachau, Terezìn e Mauthausen si suonasse, si cantasse e si componesse musica.

A esse rende omaggio l’album Il violino di Auschwitz, realizzato dall’associazione culturale Barabàn, uscito quest’anno, con il patrocinio dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, e dedicato alla senatrice Liliana Segre, la testimone dalla cui voce sono giunti a noi gli echi delle tragedie patite da chi fu internato nei lager nazisti (lei fu deportata al campo di concentramento di Auschwitz), da chi non sopravvisse alle torture e da chi fece di tutto per non perdere la dignità. Anche grazie alla musica.

Da un racconto di Nedo Fiano, matricola A5404, raccolto nel 2010 da Aurelio Citelli, fondatore di Barabàn, per il documentario “A5404”: Qualcuno avrà visto in qualche filmato l’orchestra del campo, un fatto strano in quell’inferno. L’ orchestra era un modello di pulizia, di ordine, di allineamento, non c’erano volti affamati. Suonava musiche che porto ancora dentro di me, alcune erano dolci, altre feroci. Era uno strumento di tortura perché suonava con un ritmo che se marciando non lo rispettavi eri morto. Ti agguantavano con ferocia, ti alzavano la manica sinistra, annotavano il tuo numero e dopo quattro ore eri cenere.

Racconta Enrico Piccaluga, ingegnere milanese e fisarmonicista, deportato a Dachau nel 1944: Due giorni dopo Natale, il Lager Ältester ordinò che tutti coloro che sapevano suonare qualche strumento si presentassero la sera nella Schreib-Stube per farsi provare. Voleva organizzare un complesso di suonatori, anche ridotto, che potesse rallegrare le lunghe serate invernali a lui ed alle SS. Poiché sapevo suonare la fisarmonica vi andai, e fui prescelto insieme con un mandolinista ebreo per formare così un primo nucleo.

Nei campi la musica, dunque, rispondeva a più funzioni, costantemente presente a scandire i ritmi dei prigionieri durante le marce verso i campi di lavoro, oppure risuonava nelle adunate, nelle esecuzioni, ma accompagnava anche i momenti di intrattenimento degli ufficiali. E allora ecco il riecheggiare di musiche da ballo, jazz, opere liriche e melodie popolari, canzonette e motivi da cabaret. Tutto ciò che potesse rallegrare le guardie, ma soprattutto rappresentare per i detenuti anche solo un miraggio della vita che era stata prima e che forse non sarebbe mai più tornata.

La stessa musica che la band milanese ripropone nell’incisione discografica, riscoprendo brani scritti e cantati all’interno dei lager, in parte riadattandoli e aggiungendoli a quelli già in repertorio, facenti parte dell’omonimo spettacolo multimediale che il gruppo, sensibile a queste tematiche, porta in palcoscenico dal 2010.

È possibile farsi un’idea del lavoro attraverso un frammento audiovideo da cui si coglie la struttura del concerto, caratterizzato dalla sequenza di canti sulla Shoah, melodie e danze della tradizione yiddish, canzoni antirazziste e contro la guerra, accompagnata da filmati d’epoca e videotestimonianze di ex-deportati.

Interessante è anche Flatbush Valtz, presente nel DVD Venti5 d’Aprile del 2005, che è sempre sul tema, essendo un brano composto da Andy Statman, nato in una famiglia di origine ebrea, che ha esplorato le radici musicali della sua comunità, fino a dedicarsi alla musica klezmer, genere musicale tradizionale degli ebrei aschenaziti dell’Est Europa.

L’argomento è dunque ampiamente indagato dal gruppo milanese, che da tempo raccoglie testimonianze e reperti musicali relativi al dramma dell’internamento e dell’Olocausto.

Così nasce Il violino di Auschwitz, un lavoro impeccabile e di rara sensibilità. Nella sua varietà musicale e di accenti l’album si presenta come il più completo tributo a memoria delle diverse etnie che nei lager furono internate. Le composizioni, spesso arrangiamenti di brani tradizionali, si arricchiscono di contaminazioni e di suggestioni date dall’alternanza di strumenti folk come il bouzouky, il darabuka, l’organetto diatonico, la fisarmonica e quelli più classici, chitarre, violini, contrabbasso, pianoforte in un insieme sempre amalgamato e puntuale nel dare spazio di volta in volta ai diversi assoli virtuosistici.

Vi sono eseguiti brani strumentali zigani, dal folklore gipsy, come Hora Tiganeasca (danza degli Zingari) per ricordare come anche le popolazioni sinti e rom subirono la deportazione.

Vi sono eseguiti brani strumentali zigani, dal folklore gipsy, come Hora Tiganeasca (danza degli Zingari) per ricordare come anche le popolazioni sinti e rom subirono la deportazione.

Altri, come Bublichki (dolcetti), versione strumentale di una canzone nata nella Russia degli anni Venti, basata su una melodia ebraica, testo di un poeta ucraino. E Ma Yofus, appartenente alla tradizione musicale degli ebrei Ashkenaziti, le comunità ebraiche dell’Europa orientale scomparse a causa dei numerosi progrom e della shoah. Qui primeggia il suono del clarinetto (Matteo Midali, primo clarinetto, Gianluigi Midali secondo clarinetto).

Si susseguono melodie dal repertorio dei musicanti ebrei, musiche per le celebrazioni e canti in yiddish, in un dialogo serrato di violini (Set klezmer); valzer della tradizione chassidica (Hasidic Waltz); musiche klezmer per le feste di matrimonio (Battare prosciutto).

Canti composti su musiche popolari polacche. Danze resiane, per testimoniare come la furia nazifascista si rivolse anche alle comunità alloglotte del Friuli orientale, deportate negli speciali campi di concentramento “per slavi”.

Musiche originali (di Giuliano Grosso) ispirate alle gesta del partigiano Primiano Marollo dopo la liberazione del campo di Auschwitz (Il viaggio di Marollo). Composizioni tradizionali riarrangiate, creazioni originali, musiche riprese da repertori antichi, ma anche da musicisti contemporanei. Come Goran Bregovic, bosniaco di madre serba e padre croato nato a Sarajevo, città al centro del conflitto che portò alla dissoluzione della Jugoslavia, di cui viene riproposta una versione live di Lullaby.

E poi vi sono i testi, cantati in italiano, in greco, in tedesco, composti da grandi poeti, come il greco Iakovos Kambanellis o lo scrittore ebreo Paul Celan, dalla scrittrice, poetessa e compositrice ceca Ilse Weber, oppure da autori improvvisati che, dal chiuso dei lager, lasciarono così al mondo le loro testimonianze. L’album, dunque, non solo si fa carico di questa memoria multietnica, possedendo già per questo il carattere dell’eccezionalità, ma soprattutto si fa contributo prezioso nel restituire, con grande maestria, un patrimonio di ritmi, di suoni e di parole, in tutta la varietà di sfumature che la musica possa esprimere. Dalle note più malinconiche e disperate agli accenti energici delle danze, scanditi dalle percussioni, dal virtuosismo dell’organetto e dei violini. A simboleggiare angoscia e strenua sopportazione.

Il progetto discografico è ulteriormente pregevole per il lavoro di ricerca che sta alla base della scelta dei brani, ognuno dei quali, nel libretto che accompagna il cd, è dotato di un importante corredo informativo, che consente di localizzare musiche, testi, autori e comprenderne, così, origini e vicissitudini. In questo ambito è certamente rilevante il contributo scientifico di Aurelio Citelli, musicista, arrangiatore, interprete ma anche ricercatore, dedito alla raccolta di musiche tradizionali, memorie etnografiche e storia orale. Saggista e autore di docufilm, tra cui Roberto Leydi. Il ‘monello’ che ci fece conoscere l’altra musica, di cui ha curato anche la pubblicazione nel 2023, per i vent’anni dalla scomparsa del celebre intellettuale ed etnomusicologo. Citelli è fondatore, con altri musicisti milanesi, dell’Associazione culturale Barbàn con cui, dal 1982 realizza spettacoli teatrali, concerti, album discografici, tra cui, appunto, Il violino di Auschwitz.

Il progetto discografico è ulteriormente pregevole per il lavoro di ricerca che sta alla base della scelta dei brani, ognuno dei quali, nel libretto che accompagna il cd, è dotato di un importante corredo informativo, che consente di localizzare musiche, testi, autori e comprenderne, così, origini e vicissitudini. In questo ambito è certamente rilevante il contributo scientifico di Aurelio Citelli, musicista, arrangiatore, interprete ma anche ricercatore, dedito alla raccolta di musiche tradizionali, memorie etnografiche e storia orale. Saggista e autore di docufilm, tra cui Roberto Leydi. Il ‘monello’ che ci fece conoscere l’altra musica, di cui ha curato anche la pubblicazione nel 2023, per i vent’anni dalla scomparsa del celebre intellettuale ed etnomusicologo. Citelli è fondatore, con altri musicisti milanesi, dell’Associazione culturale Barbàn con cui, dal 1982 realizza spettacoli teatrali, concerti, album discografici, tra cui, appunto, Il violino di Auschwitz.

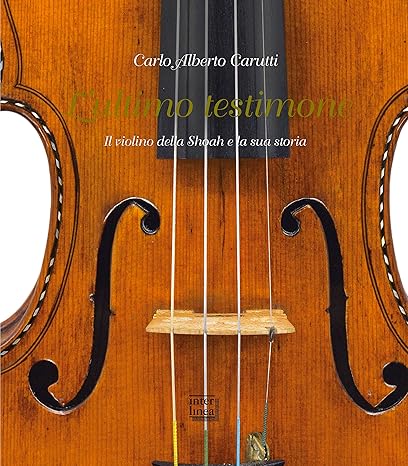

Titolo emblematico come l’immagine di copertina che presenta in primo piano un violino. Non un violino qualsiasi, ma quello noto come violino di Auschwitz, o violino della Shoah o Collin Mézin. Venne fabbricato dal liutaio Collin Mézin e venduto a Torino a Edgardo Levy, ebreo italiano, che lo acquistò per donarlo alla figlia Eva Maria, poco prima del 1938. Il violino risuonò ad Auschwitz, dove la giovane musicista venne internata nel dicembre 1943 e fu tra quelli utilizzati nell’orchestra del campo. Oggi è conservato presso le Stanze per la Musica del Museo Civico Ala Ponzone di Cremona.

Titolo emblematico come l’immagine di copertina che presenta in primo piano un violino. Non un violino qualsiasi, ma quello noto come violino di Auschwitz, o violino della Shoah o Collin Mézin. Venne fabbricato dal liutaio Collin Mézin e venduto a Torino a Edgardo Levy, ebreo italiano, che lo acquistò per donarlo alla figlia Eva Maria, poco prima del 1938. Il violino risuonò ad Auschwitz, dove la giovane musicista venne internata nel dicembre 1943 e fu tra quelli utilizzati nell’orchestra del campo. Oggi è conservato presso le Stanze per la Musica del Museo Civico Ala Ponzone di Cremona.

La storia di questo strumento, all’origine del progetto discografico, è stata ricostruita dal collezionista di strumenti musicali d’epoca Carlo Alberto Carutti che lo trovò da un antiquario di Torino nel 2014. Nell’incipit del suo libro L’ultimo testimone: il violino della Shoah, l’autore racconta l’eccezionale ritrovamento. “Alcuni anni fa mi capitò di scoprire, presso un antiquario di Torino, un violino Collin-Mézin con una stella di Davide in madreperla bianca sulla parte posteriore dello strumento. Colpito da un oggetto così particolare e che senza dubbio aveva molto da raccontare, lo acquistai e decisi di ricostruirne la storia. Oggi il violino si presenta completamente restaurato. La tavola armonica, spaccata in due, è stata ricucita con due pezzi di legno da un eccellente maestro liutaio”.

La storia di questo strumento, all’origine del progetto discografico, è stata ricostruita dal collezionista di strumenti musicali d’epoca Carlo Alberto Carutti che lo trovò da un antiquario di Torino nel 2014. Nell’incipit del suo libro L’ultimo testimone: il violino della Shoah, l’autore racconta l’eccezionale ritrovamento. “Alcuni anni fa mi capitò di scoprire, presso un antiquario di Torino, un violino Collin-Mézin con una stella di Davide in madreperla bianca sulla parte posteriore dello strumento. Colpito da un oggetto così particolare e che senza dubbio aveva molto da raccontare, lo acquistai e decisi di ricostruirne la storia. Oggi il violino si presenta completamente restaurato. La tavola armonica, spaccata in due, è stata ricucita con due pezzi di legno da un eccellente maestro liutaio”.

Porta un filetto supplementare in losanghe di madreperla che, come scoprii più tardi, era stato fatto aggiungere dal proprietario, Edgardo Levy, per impreziosire lo strumento da regalare alla figlia Eva Maria. Ma la meraviglia di questo violino sta nel segreto della sua sonorità: solitamente le vibrazioni della tavola armonica vengono trasmesse attraverso un’esile calamita di legno del diametro di circa 5 millimetri che si trova sul fondo del violino, quella parte che si dice anima del violino, che fa poi vibrare tutta la cassa armonica e genera il suono. Ma qui accade che l’anima riceve le vibrazioni da trasmettere non dalla tavola armonica ma da una piastra di legno aggiuntiva: questo è un fatto sensazionale. Si deve all’intuizione del grande restauratore di aver capito che la voce di quel violino non poteva soccombere, aveva ancora un compito da assolvere: perpetuare nel tempo il ricordo di una tragedia che non dovrà più ripetersi. Già nel 2016 riuscii a ricostruire parte della tragica storia della famiglia Levy, ebrei italiani originari di Verona.»

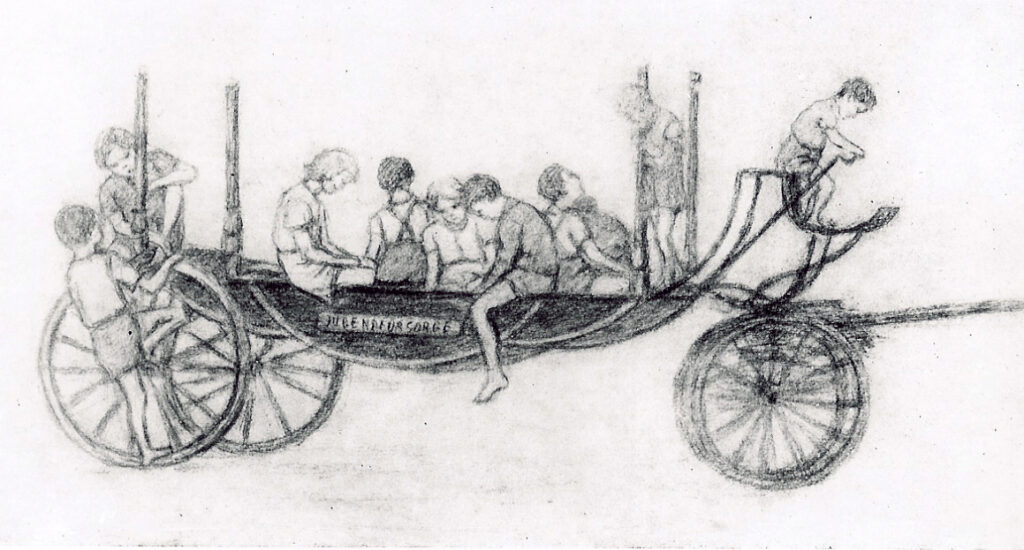

La famiglia ebrea Levy — i coniugi Edgardo Levy ed Egle Segré con i figli Eva Maria ed Enzo — residente a Verona prima di trasferirsi a Torino, dopo l’emanazione delle leggi razziali tentò di fuggire in Svizzera. In una sosta a Tradate, ospiti della famiglia Sternfeld nella Villa Truffini, tutti i componenti tranne Edgardo Levy, il 12 novembre 1943, vennero arrestati dalla Gestapo e successivamente sistemati sul primo convoglio carico di ebrei in partenza dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, destinato al campo di Birkenau. Una volta giunti in Polonia i tre vennero smistati: la madre venne gassata subito all’arrivo; Enzo venne trasferito al Campo di lavoro di Monowitz, sottocampo di Auschwitz; Eva Maria, che aveva portato con sé il violino, venne destinata all’orchestra del campo di Auschwitz-Birkenau, a suonare per il diletto dei carnefici. Sul fondo del violino la giovane nascose un biglietto che il fratello riuscì a farle avere. Su un rigo musicale disegnato a mano aveva scritto der musik macht frei, la musica rende liberi.

Eva Maria Levy non sopravvisse alla durezza della vita nel lager e morì il 6 giugno 1944. Alla liberazione del campo il fratello Enzo, anche grazie al biglietto custodito, riuscì a recuperare il violino, miracolosamente ancora conservato in un magazzino, sebbene inutilizzabile, e lo portò con sé a Torino, dove lo consegnò a un restauratore. Non tornò mai a riprenderlo, morì suicida nel 1958. Il violino invece sopravvisse, a simboleggiare la forza salvifica della musica che giunge anche nel profondo degli abissi nei quali l’essere umano possa precipitare.

Esempi di questa strenua resistenza si percepiscono dalle tredici tracce del cd. A partire dalla più celebre, Asma Asmaton, conosciuta anche come Cantico dei cantici, una della quattro canzoni che compongono la Trilogia di Mauthausen: testo del poeta e drammaturgo greco Iakovos Kambanellis, scritto al ritorno dal campo di Mauthausen, e musica di Mikis Theodorakis, compositore, direttore d’orchestra, oppositore al nazifascismo, incarcerato e costretto all’esilio negli anni della dittatura fascista dei colonnelli.

L’opera, affidata alla voce di Maria Farantouri, musa e voce di Theodorakis negli anni della sua prigionia, narra la vicenda di un giovane che cerca la sua amata attraversando i diversi campi di concentramento. Il canto, nato dall’esperienza di Kambanellis, ha una struttura senza soluzione di continuità ed è in questa perenne ricerca della persona cara che nell’essere umano resta viva la speranza, l’istinto alla sopravvivenza. Il brano è arrangiato da Aurelio Citelli che lo intona insieme a Maddalena Soler, violino e voce. Ad accompagnarli i musicisti Antonio Neglia (chitarra classica), Alberto Rovelli (contrabbasso), Giuliano Grasso (violino), Vincenzo Caglioti (organetto diatonico).

Della stessa opera di Theodorakis è Andonis, arrangiato da Aurelio Citelli e Antonio Neglia. Il canto ha per protagonista un prigioniero greco costretto ai lavori forzati, punito dalle guardie naziste per aver prestato aiuto a un compagno. All’ordine di sollevare un masso più pesante il giovane risponde addossandosene uno dal peso tre volte superiore. Andonis è l’esempio di tutti coloro che reagirono e combatterono per la propria vita e contro la violenza nazista, restando solidali e umani.

Il brano è eseguito dalla violinista e voce solista Maddalena Soler, il cui contributo decisamente aggiunge valore all’insieme. Non solo poiché sta a rappresentare simbolicamente il dolore delle tante donne che subirono la deportazione, ma per le qualità trascendenti di cui si ammantano i brani interpretati dalla sua voce, che fa raggiungere alle parole intonate un piano altro, sovrasensibile. Come è giusto che sia per certe composizioni destinate a diventare eterne e a significare sentimenti dalla portata universale. È il caso anche di Wiegala, testo e musica della poetessa e musicista Ilse Weber, una ninna nanna interpretata dalla Soler sul solo accompagnamento pianistico. Venne composta nel Campo di Terezìn dove Ilse Weber fu inizialmente deportata insieme al marito e al figlio Tommy. Cantò Wiegala per l’ultima volta il 6 ottobre 1944 ad Auschwitz, dove volle seguire il marito, quando entrò con suo figlio nelle “docce”. I suoi scritti furono recuperati dal marito che riuscì a sopravvivere.

Tutto è quieto, non c’è più rumore/mio dolce bambino, per farti dormire/Fai ninna, fai nanna, sereno riposa/dovunque la notte si fa silenziosa

Manifesto di resistenza alla sopraffazione è senz’altro anche Die Moorsoldaten (I soldati della palude), dal testo del minatore Johann Esser rivisto dall’attore Wolfgang Langhoff, sulla musica composta da Rudi Goguel, musicista dilettante. Il canto nacque nel 1933 nel campo di concentramento statale prussiano di Börgermoor-Papenburg in Bassa Sassonia, uno dei primi istituiti per richiudervi gli oppositori politici. Qui ai deportati venne concesso di realizzare un circo-cabaret che chiamarono Circo Konzentranzani. Venne poi proposto loro di esibirsi, in occasione di una festività, per detenuti e guardie. Si decise allora di scrivere una canzone, Die Moorsoldaten, che descriveva le condizioni dei prigionieri: il lavoro forzato, la violenza, le grida, la disperazione a anche la speranza di una fine imminente. Inizialmente le SA e le SS non compresero il significato del testo, ma pochi giorni dopo la canzone fu immediatamente proibita. Alcune copie dello spartito, però, uscirono miracolosamente dal campo, e Die Moorsoldaten si diffuse nei campi di sterminio della Seconda guerra mondiale, tradotto in francese e italiano. La cantautrice torinese Margot lo interpretò, in una versione molto cupa, come Canto del campo femminile di Ravensbruck (1933-1945) e lo incise nell’album Noi chiamammo libertà per I Dischi Dello Zodiaco di Virgilio Savona, nel 1976. Nell’incisione di Barabàn, invece, il coro di voci si aggiunge ai solisti Soler e Citelli in una versione ritmata e incalzante.

La grande diffusione di questo canto nei campi di concentramento nazisti dal 1933 al 1945 è ampiamente documentata da numerose testimonianze. Maria Montuoro (Mara) di Milano ricorda che fu cantato nel 1944-45 nel campo di concentramento femminile di Ravensbrück dove lei si trovava internata. Lidia Rolfi Beccaria, una insegnante di Mondovì, ne ricorda bene anche la versione francese, nata presumibilmente nel lager di Natzweiler situato nella Francia orientale a una cinquantina di chilometri dal confine tedesco. Il disegnatore francese Pierre Martinot, che fu internato a Dachau, riferisce che lo si cantava anche in quel campo e secondo quanto sostenevano suoi anziani compagni di prigionia di nazionalità tedesca che furono internati subito dopo l’avvento al potere di Hitler, il brano era nato proprio a Dachau, nel 1933. Secondo altre a testimonianze, invece, il canto avrebbe avuto origine tra le prime vittime della persecuzione nazista nel campo di concentramento di Börgermoor (I Dischi del Sole, DS 34).

Il medesimo sentimento di ribellione alle regole imposte dalla violenza cieca nazista si avverte in Un capretto, canto nato dal testo in yiddish di Aaron Zeitlin, ripreso e musicato dal musicista ebreo Sholom Secunda, che si ispirò a una canzone popolare polacca. Nel 1966 il testo venne tradotto in italiano da Herbert Pagani, anch’egli di religione ebraica, che vi aggiunse la strofa più drammatica, seguita poi dalla conclusiva, che voleva significare una luce di speranza. Il ritornello Dona Dona si ritiene sia un’invocazione ebraica a Dio. Il canto, tradotto anche in inglese è stato reso celebre da Joan Baez che lo interpretò con voce e chitarra. Qui le voci sono accompagnate dall’intera orchestra – piano e percussioni di Citelli, i violini di Soler e di Giuliano Grasso, l’organetto diatonico di Antonio Neglia, il contrabbasso di Alberto Rovelli – che trascina il canto in una danza per la vita.

Un bambino su un vagone/va al macello del giovedì/non s’è ancora rassegnato/a morire proprio così/chiede ad un soldato:/”salvami se puoi”/e lui con la mano/lo rimette in fila e poi risponde:/ “Siete in tanti sulla terra/ io non c’entro credi a me/c’è chi paga in ogni guerra/questa volta tocca a te”. (…) Ti racconto questa storia/perché un giorno pure tu/dovrai fare l’impossibile/perché non succeda più.

Più dolente il canto I capelli di cenere, tratto dalla poesia Todesfuge di Paul Celan, composizione con adattamento e musica di Aurelio Citelli che ne è anche interprete.

Pau Celan (vero nome Paul Antschel), poeta rumeno naturalizzato francese, di origine ebraica e di lingua tedesca, era nato nel capoluogo della Bucovina settentrionale, oggi parte dell’Ucraina, figlio di genitori ebrei che morirono in un campo di sterminio nella Seconda guerra mondiale. Lui stesso trascorse in un lager alcuni mesi ma si salvò. Morì suicida nel 1970 gettandosi nella Senna. La sua Fuga di morte, pubblicata nel 1948, fu scritta pochissimi anni dopo la fine della guerra rappresentando uno dei primi contributi sul tema dello sterminio. “Todesfuge è diventata l’emblema poetico della riflessione critica sull’Olocausto” si legge nelle note del booklet.

In una forma altamente evocativa Celan descrive la vita in un campo di concentramento in Germania: i prigionieri costretti a scavare tombe (quasi certamente destinate a loro, o ai loro compagni), a bere un latte nero, immagine simbolo del male che a ogni ora del giorno e della notte si subisce, a suonare e a ballare. Chi impartisce ordini non è un selvaggio ma una persona colta, che legge, che scrive, che conosce Goethe (la Margarete citata è un personaggio del Faust). Una delle culture più evolute, quella tedesca, è stata artefice del più grande abominio della storia dell’uomo. In contrasto a Margarete, dai capelli biondi, si delinea la figura di Sulamith, prototipo della ragazza ebrea dai capelli di cenere perché bruciati nel forno crematorio, morta come la fanciulla cantata nel Cantico dei cantici. Simbolo di tutti gli ebrei morti nei campi di sterminio. Nei due versi finali le due ragazze si trovano affiancate: «i tuoi capelli d’oro Margarete / i tuoi capelli di cenere Sulamith» a rappresentare idealmente il popolo tedesco e il popolo ebraico: i carnefici e le vittime.

In una forma altamente evocativa Celan descrive la vita in un campo di concentramento in Germania: i prigionieri costretti a scavare tombe (quasi certamente destinate a loro, o ai loro compagni), a bere un latte nero, immagine simbolo del male che a ogni ora del giorno e della notte si subisce, a suonare e a ballare. Chi impartisce ordini non è un selvaggio ma una persona colta, che legge, che scrive, che conosce Goethe (la Margarete citata è un personaggio del Faust). Una delle culture più evolute, quella tedesca, è stata artefice del più grande abominio della storia dell’uomo. In contrasto a Margarete, dai capelli biondi, si delinea la figura di Sulamith, prototipo della ragazza ebrea dai capelli di cenere perché bruciati nel forno crematorio, morta come la fanciulla cantata nel Cantico dei cantici. Simbolo di tutti gli ebrei morti nei campi di sterminio. Nei due versi finali le due ragazze si trovano affiancate: «i tuoi capelli d’oro Margarete / i tuoi capelli di cenere Sulamith» a rappresentare idealmente il popolo tedesco e il popolo ebraico: i carnefici e le vittime.

Il titolo Fuga di morte allude alla struttura della poesia articolata come una fuga musicale in cui un tema principale e alcuni secondari vengono ripresi più volte con lievi variazioni creando una sorta di filastrocca punteggiata da immagini di morte.

Tredici tracce, musiche e parole, in cui ad ogni ascolto si coglie un dettaglio nuovo: la melodia di un violino, il vibrato di una voce, l’imprevedibilità di un virtuosismo, la profondità di un verso.

Il violino di Auschwitz, preme sottolineare, non esaurisce la sua forza comunicativa nel fatto di essere a ricordo del momento più buio della storia umana, poiché travalica questo limite e si pone come esempio lampante di come la musica possa parlare una lingua a tutti comprensibile, farsi veicolo di unità e fratellanza, di tolleranza e comprensione. Di come la musica possa tradursi, a volte, in àncora di salvezza.

Il violino di Auschwitz, preme sottolineare, non esaurisce la sua forza comunicativa nel fatto di essere a ricordo del momento più buio della storia umana, poiché travalica questo limite e si pone come esempio lampante di come la musica possa parlare una lingua a tutti comprensibile, farsi veicolo di unità e fratellanza, di tolleranza e comprensione. Di come la musica possa tradursi, a volte, in àncora di salvezza.

L’album è distribuito da Fototeca Gilardi, Milano.

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno 4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato domenica 15 Settembre 2024

Stampato il 22/12/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/quel-suono-dai-lager-che-non-ti-fa-dimenticare/