“Il modo di produzione capitalistico, cioè il sistema dei padroni, si basa sul silenzio dell’operaio, sulla repressione sistematica della sua creatività, del suo bisogno di esprimersi, comunicare, comprendere. Quando questo silenzio si rompe gli operai cominciano a liberarsi delle proprie catene, scoprono che il centro della fabbrica sono loro, le loro esigenze, i loro bisogni, i loro interessi e non le macchine, la produzione, gli interessi del padrone.

Guido Viale

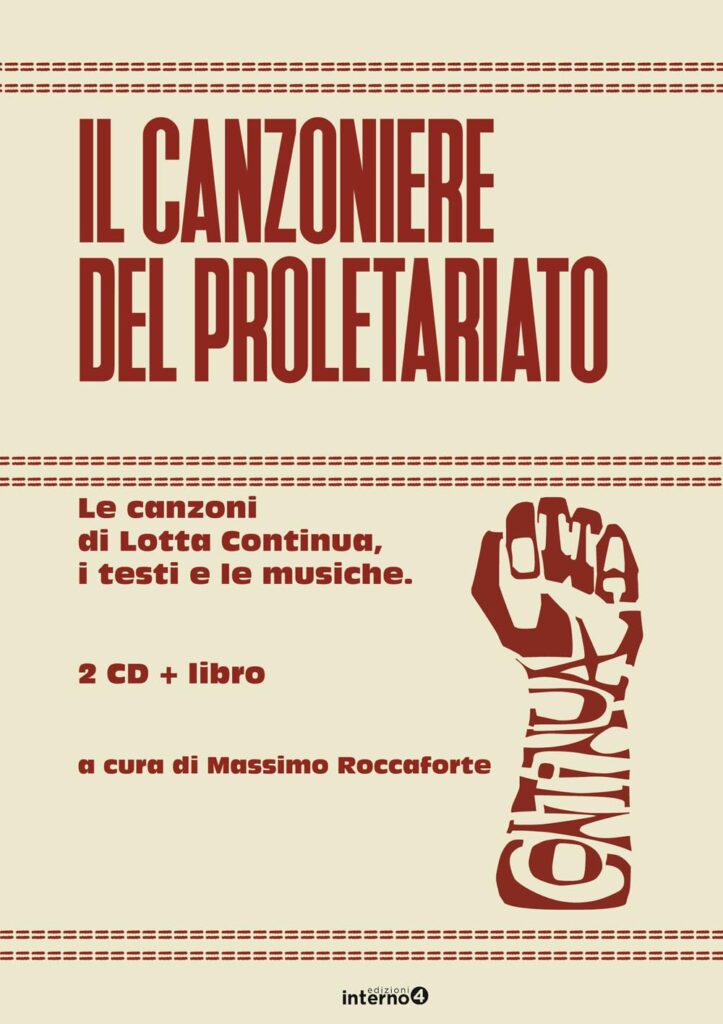

Il Canzoniere del Proletariato. Le canzoni di Lotta Continua, i testi e le musiche, cofanetto con 2 CD di 41 canzoni e un libro che ne raccoglie i testi, insieme a contributi di studiosi e di cantautori, materiali d’archivio, è proprio un racconto eccezionale di quel momento di lotta e ribellione che investì la vita di tante persone impegnate nei movimenti di protesta per i diritti civili, per l’equità sociale. Studenti, lavoratori, proletari uno accanto all’altro nelle fabbriche, nelle campagne, nelle scuole, nei quartieri di ogni città. Lottarono cantando, suonando, scrivendo pezzi che sono la memoria del nostro Paese, un frammento fondamentale della storia della musica popolare italiana da tenere sempre vivo. Come ben fa questo libro. Un libro esaltante, da sfogliare e ascoltare con cura, realizzato da Interno4 Edizioni, casa editrice riminese accorta sui temi socio politici che ha dato precedentemente alle stampe un paio di libri sulla storia di Lotta Continua, a cura di Guido Viale: Niente da dimenticare, verità e menzogna su Lotta Continua e Prendiamoci la città.

Il Canzoniere del Proletariato. Le canzoni di Lotta Continua, i testi e le musiche, cofanetto con 2 CD di 41 canzoni e un libro che ne raccoglie i testi, insieme a contributi di studiosi e di cantautori, materiali d’archivio, è proprio un racconto eccezionale di quel momento di lotta e ribellione che investì la vita di tante persone impegnate nei movimenti di protesta per i diritti civili, per l’equità sociale. Studenti, lavoratori, proletari uno accanto all’altro nelle fabbriche, nelle campagne, nelle scuole, nei quartieri di ogni città. Lottarono cantando, suonando, scrivendo pezzi che sono la memoria del nostro Paese, un frammento fondamentale della storia della musica popolare italiana da tenere sempre vivo. Come ben fa questo libro. Un libro esaltante, da sfogliare e ascoltare con cura, realizzato da Interno4 Edizioni, casa editrice riminese accorta sui temi socio politici che ha dato precedentemente alle stampe un paio di libri sulla storia di Lotta Continua, a cura di Guido Viale: Niente da dimenticare, verità e menzogna su Lotta Continua e Prendiamoci la città.

Ne abbiamo parlato con l’editore, Massimo Roccaforte che è anche curatore del volume, al quale abbiamo rivolto alcune domande. A partire da come è nato il progetto del Canzoniere del Proletariato.

Ne abbiamo parlato con l’editore, Massimo Roccaforte che è anche curatore del volume, al quale abbiamo rivolto alcune domande. A partire da come è nato il progetto del Canzoniere del Proletariato.

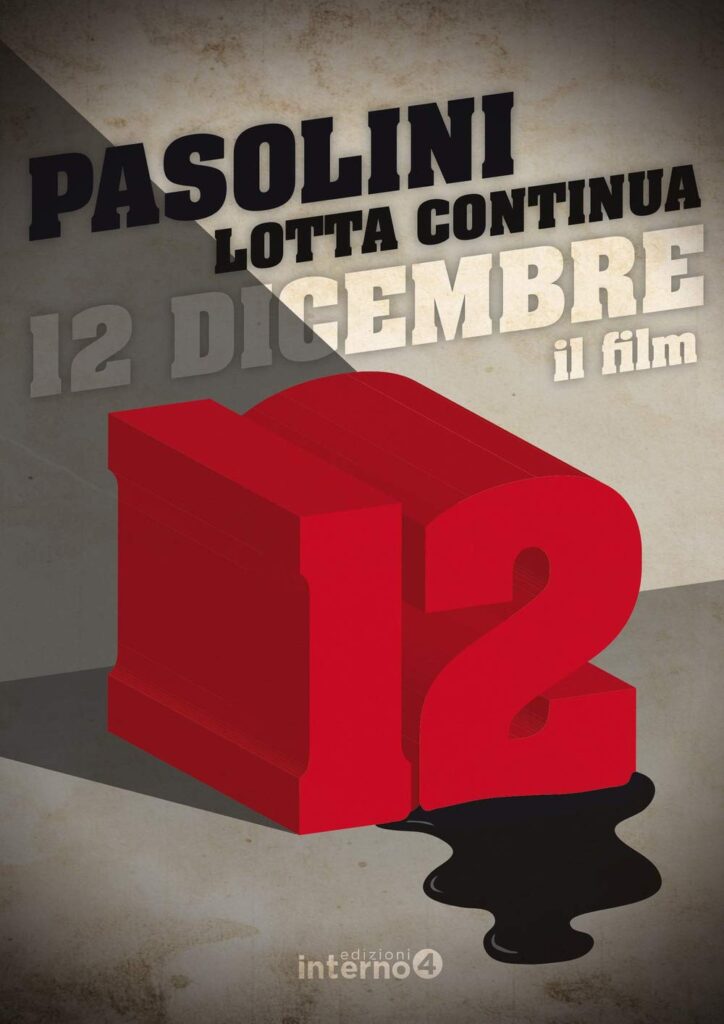

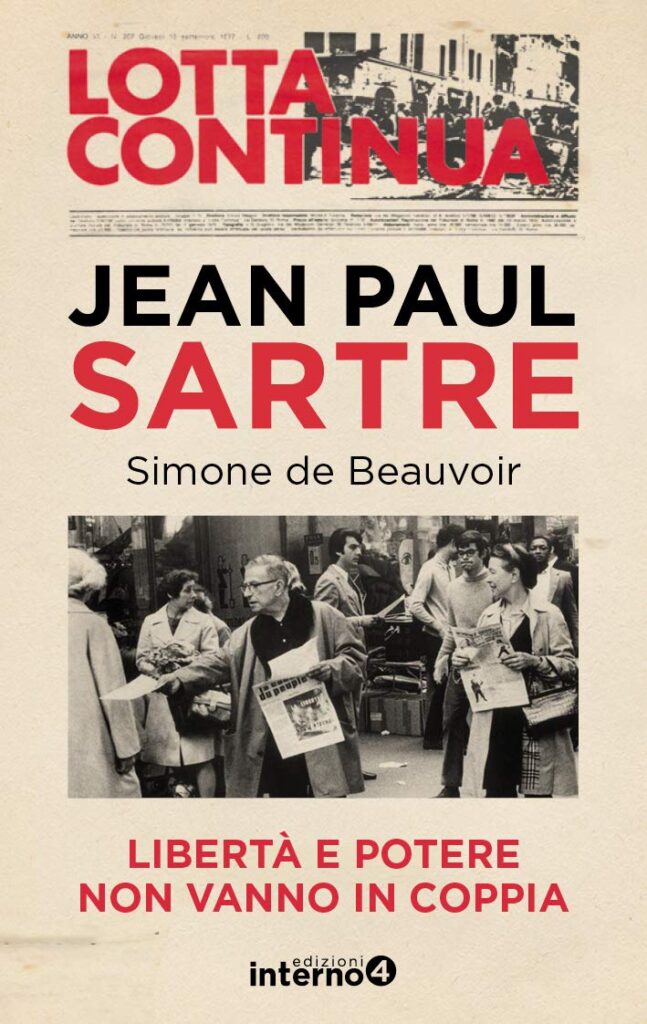

“Questo canzoniere incrocia due argomenti che stanno nelle corde di tutta la nostra produzione editoriale, ovvero la musica, la musica popolare in particolare e la politica, i movimenti politici. Tra questi e tra i più cari nel nostro catalogo c’è Lotta Continua. Abbiamo pubblicato il libro di Guido Viale che ne ricostruisce la storia dal suo punto di vista, abbiamo pubblicato “Dodici dicembre” il film che Pasolini realizzò con Lotta Continua (Dodici dicembre. Un film e un libro), ma anche un’intervista di Jean Paul Sartre su Lotta Continua (Libertà e potere non vanno in copia. Intervista a Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir a cura di Tano D’Amico, Gabriele Giunchi, Gad Lerner, Luigi Manconi e Guido Viale per Lotta Continua quotidiano, Settembre 1977, Roma). Questo libro viene da una passione personale, e ha avuto una lunga gestazione, ci sono voluti almeno sei anni da quando è stato pensato e poi pubblicato” .

“Questo canzoniere incrocia due argomenti che stanno nelle corde di tutta la nostra produzione editoriale, ovvero la musica, la musica popolare in particolare e la politica, i movimenti politici. Tra questi e tra i più cari nel nostro catalogo c’è Lotta Continua. Abbiamo pubblicato il libro di Guido Viale che ne ricostruisce la storia dal suo punto di vista, abbiamo pubblicato “Dodici dicembre” il film che Pasolini realizzò con Lotta Continua (Dodici dicembre. Un film e un libro), ma anche un’intervista di Jean Paul Sartre su Lotta Continua (Libertà e potere non vanno in copia. Intervista a Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir a cura di Tano D’Amico, Gabriele Giunchi, Gad Lerner, Luigi Manconi e Guido Viale per Lotta Continua quotidiano, Settembre 1977, Roma). Questo libro viene da una passione personale, e ha avuto una lunga gestazione, ci sono voluti almeno sei anni da quando è stato pensato e poi pubblicato” .

Una storia non facile da raccontare?

Una storia non facile da raccontare?

Era una storia sepolta quella di Lotta Continua essendo stata una realtà molto militante e anche il Canzoniere, che era molto legato all’organizzazione politica, rischiava di sparire. Lotta Continua ha avuto una storia controversa e la fine del movimento, nel ’76, non è stata indolore, con tutta la vicenda Calabresi che ha schiacciato Lotta Continua sull’immagine del gruppo armato, quella di un gruppo di assassini, e poi con i tanti dirigenti che dopo gli anni Settanta hanno avuto carriere diverse, avendo quasi tutti “abiurato” il movimento, a parte Guido Viale che ha avuto un percorso politico molto lineare. In sostanza era una storia di cui alla fine si parlava poco e se non fosse stato per queste ricerche sarebbe rimasta nel silenzio. Come il Canzoniere, che era animato da figure straordinarie di proletari cantanti militanti, qualcosa che valeva la pena riscoprire.

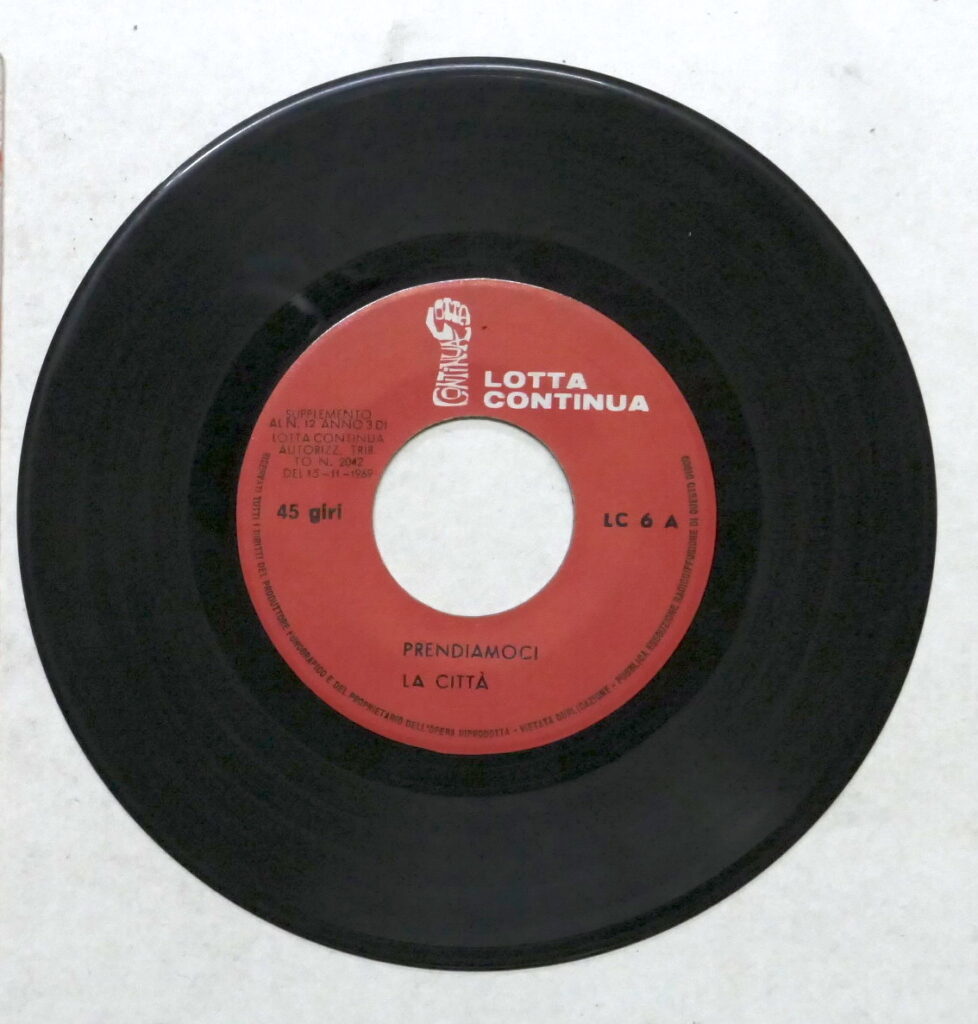

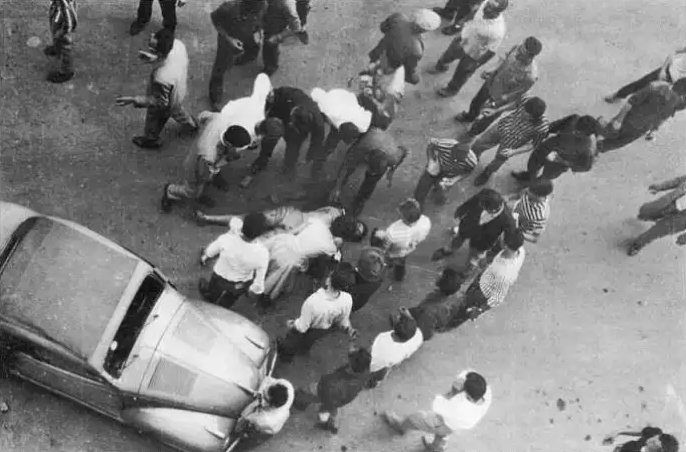

Una storia recuperata, infatti, proprio attraverso le sue manifestazioni più creative: canzoni, fumetti, stampe. Notevole il lavoro di Matteo Torcinovich che ha restituito le grafiche dei dischi originali e di alcune illustrazioni d’epoca tratte da libri, volantini, manifesti, giornali. Un contributo che fa la differenza e trasforma ogni pagina del volume in una fonte documentaria di storia e di arte grafica. Basta anche solo un rapido sguardo per notare quanta cura ci fosse, nonostante gli scarsi mezzi, nella realizzazione di un prodotto discografico, con le copertine, spesso accompagnate da lunghe presentazioni, disegni, vignette e su cui la macchina fotografica fissava momenti degli scontri, la satira antifascista, la vita quotidiana di persone ai margini.

Particolarmente interessanti i contributi utili a ricostruire il clima di quel tempo agitato. Il saggio Canti della lotta dura, a cura di Piero Nissim, pubblicato dalle edizioni Savelli nel 1974; il meraviglioso reperto del Canzoniere del Proletariato di Pino Masi, pubblicato in Lotta Continua come supplemento al numero 5 anno III (1971) dell’omonima testata, in riproduzione anastatica; l’articolo di Alessandro Portelli estratto dal libro La chitarra e il potere a cura di Simone Dessì e Giaime Pintor edito da Savelli nel 1976, che colloca criticamente il contributo delle canzoni di protesta nate negli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta, nella storia culturale del nostro Paese.

Di grande valore le illustrazioni raffiguranti Gasparazzo, tratte dal libro Gasparazzo edito da Samonà e Savelli dedicato alla striscia a fumetti ideata da Roberto Zamarin e pubblicata nel 1972 sul giornale del movimento di Lotta Continua. Originale figura satirica, portavoce della protesta operaia contro le condizioni di lavoro nelle fabbriche, il suo nome venne scelto a ricordo di Calogero Gasparazzo, uno dei minatori protagonisti nel 1860 dei fatti di Bronte, repressi dai garibaldini della spedizione dei Mille.

E naturalmente le canzoni. Raccolte in 2 CD, 22 nel primo e 19 nel secondo, riproduzioni dei dischi originali autoprodotti da Lotta Continua e da Il Circolo Ottobre tra il 1970 e il 1976 conservati per la gran parte presso l’Archivio La Lunga Rabbia – alcune recuperate da militanti collezionisti – sono rimasterizzate e riproposte nella verità degli originali in vinile, con i rumori, le distorsioni, i fruscii che accompagnavano le registrazioni di un tempo senza tecnologia. Vi si aggiungono le riproduzioni dei brani del Canzoniere Pisano, la cui discografia è oggi raccolta nei cataloghi di Ala Bianca/I dischi del Sole.

E naturalmente le canzoni. Raccolte in 2 CD, 22 nel primo e 19 nel secondo, riproduzioni dei dischi originali autoprodotti da Lotta Continua e da Il Circolo Ottobre tra il 1970 e il 1976 conservati per la gran parte presso l’Archivio La Lunga Rabbia – alcune recuperate da militanti collezionisti – sono rimasterizzate e riproposte nella verità degli originali in vinile, con i rumori, le distorsioni, i fruscii che accompagnavano le registrazioni di un tempo senza tecnologia. Vi si aggiungono le riproduzioni dei brani del Canzoniere Pisano, la cui discografia è oggi raccolta nei cataloghi di Ala Bianca/I dischi del Sole.

Lotta Continua, dunque, è stata anche un editore discografico?

Lotta Continua è stata la più grande organizzazione della sinistra extraparlamentare, quella che più di tutte ha incarnato lo spirito del ’68. Ovvero? Auto organizzarsi. I militanti costituirono la loro etichetta discografica, istituirono i Circoli Ottobre che erano l’emanazione culturale di Lotta Continua, per l’organizzazione di concerti, spettacoli teatrali; realizzarono il giornale, allegandovi i dischi per finanziarlo. È stata un’organizzazione molto articolata che probabilmente ha influenzato tanti aspetti della cultura e della musica di quel momento.

Tra i nomi più significativi spiccano quelli di Alfredo Bandelli, Pino Masi, Piero Nissim, autori e interpreti della gran parte delle canzoni del Canzoniere del Proletariato, nato dall’esperienza del Canzoniere Pisano. Ma non mancano Enzo del Re, Biagio Daniele del Canzoniere di Salerno. Testimoni di una stagione infuocata, scrissero e cantarono la moltitudine degli inni che animarono le lotte sociali condotte da militanti dell’organizzazione politica extraparlamentare Lotta Continua e non solo. Inni divenuti patrimonio collettivo. Una mappa sulla quale poter collocare storie ed eventi: “Dalla rivolta degli studenti del 1968 alle occupazioni e i cortei nelle grandi fabbriche italiane; dalle lotte nei quartieri, negli asili, nelle caserme, nelle carceri, alla campagna contro la strage di stato del 12 dicembre fino alle lotte internazionaliste e il movimento per il diritto alla casa” (p.7).

Il libro è dedicato a Sergio Martin, che ruolo ha avuto in questa storia?

Sergio Martin è stato uno dei principali organizzatori del Circolo Ottobre, è colui che organizzò la prima tournée di Francesco De Gregori per finanziare Lotta Continua, uscirono molti articoli di giornale su questo fatto. È colui che organizzò anche il concerto di De André alla Bussola con Pino Masi presente proprio in quella serata.

Il libro è dedicato anche alla memoria di Alfredo Bandelli, chi era?

Bandelli era un operaio che faceva il cantautore e raccontava la realtà operaia dall’interno, come faceva Woody Guthrie che cantava la sua vita di disperato alla ricerca di un lavoro e di una terra. Come anche Pino Masi, operaio, figlio di emigranti siciliani. Compagno sembra ieri, che non è nel Canzoniere, la scrisse nel ’76 quando si stava sciogliendo Lotta Continua e descrive la fine del movimento e di cosa significava per lui. Loro erano davvero dei cantautori militanti, venivano dal mondo proletario e cantavano il mondo proletario. Del resto i primi pezzi del Canzoniere Pisano erano canzoni sulla fabbrica, sulla fatica dei turni, sulle vicende di colleghi morti sul lavoro.

L’opportuna guida di Piero Nissim, saggista, autore di canzoni, militante nel Canzoniere Pisano e nel Nuovo Canzoniere Italiano fino al 1970, con il suo Alla catena non si canta permette di orientarsi tra le varie sezioni dei canti, ed è quindi uno straordinario lasciapassare che conduce più a fondo nel contesto sociale e politico che ha circondato la canzone di protesta, in particolare quella nata dentro la classe operaia che negli anni Settanta conquistava una coscienza di lotta, arrivando a contestare l’ideologia del lavoro. Significative distinzioni caratterizzano il patrimonio dei canti in termini cronologici. Se prima, fino agli anni Venti, si cantava durante il lavoro, nella rassegnazione a patirne la fatica e le ingiustizie, ora, nel 1974 data del saggio, si canta anche e soprattutto fuori dai luoghi di lavoro e le voci sono quelle di soggetti consapevoli e protagonisti della lotta. Alla catena non si canta, dunque, ma si canta alle manifestazioni, agli scioperi, nei cortei, durante i picchetti. E i protagonisti che ora intonano i canti, rispetto al passato, sono totalmente diversi, fanno parte di una classe “sradicata a forza dai luoghi di origine che se non ha perso completamente le sue radici locali, ha certamente trovato forme nuove in cui esprimersi” e comunicare così la propria forza collettiva (p.18).

In un’alternanza di fasi in cui la lotta si è fatta più concitata ad altre di riflusso, di vuoto e di attacco alle organizzazioni dei lavoratori, si cristallizzano momenti eclatanti nei quali la canzone ha rappresentato il punto di arrivo, il momento della piena consapevolezza della giustezza della protesta. Tra gli esempi più celebri, su cui il saggio si sofferma, quello di Fausto Amodei con la sua Per i morti di Reggio Emilia nella quale la contestazione per l’uccisione di alcuni giovani manifestanti morti per mano di una polizia alle direttive di Ferdinando Tambroni si univa al recupero di un vivo antifascismo, in un clima di radicalità politica come quello del dopoguerra e del luglio ’60.

In un’alternanza di fasi in cui la lotta si è fatta più concitata ad altre di riflusso, di vuoto e di attacco alle organizzazioni dei lavoratori, si cristallizzano momenti eclatanti nei quali la canzone ha rappresentato il punto di arrivo, il momento della piena consapevolezza della giustezza della protesta. Tra gli esempi più celebri, su cui il saggio si sofferma, quello di Fausto Amodei con la sua Per i morti di Reggio Emilia nella quale la contestazione per l’uccisione di alcuni giovani manifestanti morti per mano di una polizia alle direttive di Ferdinando Tambroni si univa al recupero di un vivo antifascismo, in un clima di radicalità politica come quello del dopoguerra e del luglio ’60.

I giovani si stavano riprendendo le piazze per contestare il governo Tambroni, nato con i voti del Msi, e tutte le contraddizioni politiche di quel periodo. Poi passeranno alle università, occupandole, e rendendole luoghi deputati per la messa in discussione di un sistema sociale classista, autoritario, soffocante, fondato su regole borghesi che, in ogni contesto ormai, erano considerate discriminatorie e oppressive. Si contestava affinché si aprisse la strada a una forma di convivenza civile più egualitaria, senza divisione in classi sociali, a una società in cui se i figli di famiglie benestanti potevano ambire a ruoli di comando, anche per quelli provenienti da famiglie proletarie ci fosse l’identica prospettiva.

Anche sul piano economico la grande macchina del boom si era inceppata, mostrando la fragilità dei suoi ingranaggi: la recessione del 1963-’64 che seguì la fine del miracolo fu la realtà che si affacciò agli occhi degli italiani con il suo carico di cinismo e di illusorio benessere. La fase di crescita post-bellica si concluse in fretta e cominciarono a emergere i segni di una crisi strutturale dell’economia, che sarebbe proseguita per lungo tempo. La metà e la fine degli anni Sessanta saranno per il Paese un momento di svolta, segnato dall’irrompere di nuovi fermenti indirizzati al raggiungimento di libertà, garanzie e diritti in campo sociale e culturale. Ma anche terreno di scontri, scioperi, manifestazioni violente combattute in nome di ideali e valori che avevano come comune denominatore l’idea del rinnovamento. Con gli studenti c’erano gli operai, i lavoratori delle fabbriche in sciopero e a manifestare per i diritti sul lavoro. Ci saranno scontri per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici (1966) e le rivolte dei braccianti agricoli con l’occupazione delle terre al sud (1967).

Da questo momento le canzoni diventeranno sempre di più fonti alternative ma affidabili per ricostruire un contesto contraddistinto dalla conflittualità sociale e politica. Gli anni 1966-’67 furono quelli di una forte spinta nella lotta operaia e studentesca caratterizzata da una riappropriazione della politica in una forma più attiva, e dove la canzone è stata adottata come strumento fondamentale di rivendicazione. In questo momento si è consolidata l’iniziativa del Canzoniere Pisano i cui componenti, militanti di Potere Operaio di Pisa, mettevano al primo posto il tema del lavoro, loro il motto “parità di retribuzione, uguale classificazione per tutti i lavoratori”, contrastando la pratica del cottimo e gli straordinari. Ma anche il tema della violenza del sistema borghese, colpevole di sfruttare uomini e donne non solo nei luoghi di lavoro, ma “in ogni momento della loro vita”. Rovesciare un sistema sociale basato sull’ingiustizia e la prevaricazione appariva l’obiettivo primario. Nato nel 1967, il gruppo composto da Pino Masi, Alfredo Bandelli, Riccardo Bozzi, Piero Nissim, Lydia Nissim, Charlotte Lantery, Piero Finà e Giovanna Silvestri, scelse la chitarra e le canzoni come mezzo attraverso cui esprime il proprio contributo alla lotta di classe: “Non levigano il verso o la nota musicale, non sfogano nenie crepuscolari o malinconie private. Il loro intervento ha sempre un piglio ‘sgarbato’, ‘maleducato’, che cala gagliardamente sul bersaglio al tempo giusto, senza ambiguità” (Pio Baldelli, Note di copertina, Gruppo del Canzoniere Pisano, Canzoni per il potere operaio, I Dischi del Sole, 1968).

In questo contesto vedono la luce canzoni “nate nella lotta, fatte per la lotta” (Note di copertina, Gruppo del Canzoniere Pisano, Quella notte davanti alla Bussola, I Dischi del Sole, 1968). Nel repertorio si riconoscono due filoni: da una parte le canzoni che affrontavano questioni politiche più globali, spesso con tono di satira, dall’egemonia degli Stati Uniti, alle sorti dei partiti italiani, in particolare il Pci, dall’altra le canzoni di fabbrica ispirate dalle lotte operaie in Toscana, che incitavano alla lotta collettiva, nelle forme e nello stile di derivazione dal patrimonio del canto di tradizione. Canzoni come Mario della Piaggio

o come Padrone Olivetti su un’aria popolare (Riccardo Bozzi, Piero Nissim, Canzoni per il Potere Operaio, Gruppo del Canzoniere Pisano, con l’aggiunta delle voci di Giovanna Marini, I Dischi del Sole, 1968): Siam tutti uguali/senza il potere/ e tutti insieme/dovremo lottar.

O che testimoniavano di scioperi e conflitti ormai insanabili, come 15 ottobre alla S. Gobain (Riccardo Bozzi e Piero Nissim, in Quella notte davanti alla Bussola, Gruppo del Canzoniere Pisano, I Dischi del Sole, 1969) che racconta dei fatti del 15 ottobre del 1968, quando a Pisa, gli operai della vetreria Saint Gobain, affiancati da numerosi studenti universitari, diedero vita a una grande giornata di lotta per protestare contro la decisione dell’azienda di mettere trecento operai e ottanta impiegati in cassa integrazione a zero ore.

E noi sfruttati oggi s’è imparato/cosa vuol dì lottà contro ‘padrone/contro di lui e contro il su’ Stato /ci vuole violenza e l’organizzazione.

Sandrino della Solvay (Piero Nissim), Gino della Pignone (Riccardo Bozzi, Pino Masi) fissavano le gesta eroiche di operai, militanti. Erano canzoni provocatorie, cantate nei comizi, nelle assemblee, dentro le Case del popolo, che funzionavano come “elemento di rottura” e stimolavano il dibattito politico “dando spazio e fiato a una fame di politica e a una esigenza di chiarezza che il proletariato ricominciava a chiedere con urgenza” (p. 21).

Quella notte davanti alla Bussola, invece, entrava nel clima degli scontri tra polizia e militanti che diventeranno all’ordine del giorno. Qui la contestazione organizzata da Potere Operaio contro i frequentatori del veglione di capodanno al locale la Bussola delle Focette (Viareggio), finì tragicamente, con una sparatoria dei carabinieri che ferirono Soriano Ceccanti, un giovane che restò paralizzato (AA.VV., Avanti popolo – Due secoli di popolari e di protesta civile, Roma, Ricordi, 1998).

Nello stesso momento anche i protagonisti della stagione più politica della canzone d’autore raccontavano le lotte studentesche e quelle operaie, l’antifascismo, l’ipocrisia dell’ideologia borghese, la lotta che si faceva più serrata. Erano le voci dei cantautori, la maggior parte di diversa estrazione sociale, che uscivano dalle fila del Nuovo Canzoniere Italiano, dove il recupero della canzone di protesta del passato si coniugava alla scrittura di canzoni nuove sui temi della contestazione sociale e politica. Ivan Della Mea (O cara moglie), Rudy Assuntino (Buttiamo a mare le basi americane), Paolo Pietrangeli (Contessa, Il vestito di Rossini) ma anche Gualtiero Bertelli (Primo d’agosto Mestre ’68, Nina ti te ricordi) seppero raccontare fatti di cronaca da un punto di vista alternativo a quello ufficiale, testimoniando un clima generale di chiusura e repressione e mettendo in luce i rapporti esistenti tra fatti pubblici e fatti privati. Si scoprì che “il politico è personale” e dunque le vicende politiche, dalla guerra in Vietnam, alle lotte in fabbrica non erano eventi separati dalla vita quotidiana di ciascun individuo. Lo ricorda Alessandro Portelli il cui scritto È la canzone politica la vera poesia civile di quegli anni, tratto dal saggio La chitarra e il potere è giustamente collocato tra le pagine finali di questo canzoniere. “Se volevamo vivere da esseri umani normali la nostra vita privata dovevamo assumere in prima persona anche le responsabilità dei fatti pubblici” (p. 100).

Il 1969 è l’anno della svolta, con le prime lotte alla Fiat in primavera che dilagarono in autunno in tutte le maggiori fabbriche. Questa espansione coincise con la presa di coscienza dei lavoratori e si espresse nelle forme di emancipazione, di riscoperta del proprio potenziale e nell’individuazione di nemici contro cui opporre le proprie ragioni. “Man mano che la lotta si fa più dura e si radicalizza – scriveva Nissim – aggredisce la gerarchia di fabbrica, fa giustizia dei guardiani, dei capi, dei dirigenti e di pari passo apre l’inevitabile scontro fra operai e sindacato” (p. 25). Un movimento, dunque, a metà tra la spinta emancipatrice degli operai da una parte e dall’altra l’opera di regolarizzazione, nel mercato capitalistico, del sindacato, delle dirigenze padronali, secondo una logica di classe dominante. È stato allora che la fabbrica con i suoi meccanismi e ingranaggi tesi a isolare il lavoratore – catena di montaggio, parcellizzazione del lavoro, silenzio – è stata messa in discussione come sistema, diventando il terreno di scontro nel quale rovesciare ogni struttura gerarchica per ricostruire una coscienza di classe, liberata dall’ideologia dell’ “operaio produttore”, nella consapevolezza che il raggiungimento dell’emancipazione dal sistema poteva esistere solo nell’abolizione della logica salariale.

Ecco allora aprirsi la stagione più accesa, turbolenta ma anche più creativa in cui operai, insieme a studenti, impiegati, disoccupati, di picchetto in picchetto riscoprivano gli strumenti attraverso cui esprimere collettivamente la lotta contro i padroni delle fabbriche, i dirigenti delle aziende, i docenti universitari, le ragioni inamovibili che stavano dietro a una società statica e fissa nelle sue regole e nei suoi codici. Gli slogan, le sagome di cartone, i fischietti, le fotografie, i ciclostili, il gesto teatrale, i tamburi, le pellicole cinematografiche, le canzoni e la chitarra.

Il 1969 è anche l’anno della strage di Piazza Fontana che vide, non solo una crescita mastodontica della lotta di classe, ma anche il consolidarsi delle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria. La canzone ora acquisiva una funzione portante: collante tra le varie esperienze di lotta, strumento divulgativo, voce collettiva di denuncia politica.

Che cosa ha rappresentato il 1969?

Che cosa ha rappresentato il 1969?

Dal ’69, dalla strage di Stato in poi è cambiato tutto. Lotta Continua ha una storia particolare, quella che porterà alla condanna dei suoi fondatori e militanti Adriano Sofri, Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani come esecutori o mandanti dell’omicidio del Commissario di polizia e addetto all’ufficio politico della Questura di Milano, Luigi Calabresi, ritenuto il responsabile della morte di Giuseppe Pinelli dopo la strage di Piazza Fontana. Dopo il 12 dicembre e l’omicidio di Pinelli Lotta Continua si schierò apertamente contro lo Stato, accusando la questura di Milano della morte del ferroviere anarchico. All’inizio, storicamente, solo gli anarchici e Lotta Continua lanciarono questi proclami, le altre organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, il Pci, arriveranno anni dopo, tramite Camilla Cederna. Chi andò al funerale di Pinelli gridando ‘Pinelli assassinato’ furono gli anarchici e i militanti di Lotta Continua. Questa diventerà la loro battaglia, ovvero affermare la strage di Stato e la verità sull’omicidio Pinelli come tutta la campagna contro Calabresi. Da qui i temi delle canzoni cambiarono, il tema della violenza si fece più presente, perché da una parte c’era la repressione, dall’altra chi lottava e si doveva autodifendere, si doveva organizzare per non prendere le botte o per non essere buttato giù, innocente, da una finestra.

Nascevano le canzoni della “lotta dura”, punto d’arrivo tra lotta operaia e forme espressive prodotte dalla lotta stessa. Canzoni che restituivano punti di vista molto netti, che rappresentavano elementi di controinformazione e affiancavano le principali campagne politiche di quegli anni, dalle stragi di Stato, alle esperienze di lotta nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro. Il vinile La ballata di Pinelli prodotto dal Circolo Ottobre (1974) raccolse alcune tra le canzoni più aspre, scritte da una figura dai caratteri straordinari, il già citato Alfredo Bandelli. Nato da famiglia proletaria e da padre antifascista e partigiano, autore di parole e musiche che sono diventate la colonna sonora di questi movimenti rivoluzionari, firmava le sue canzoni con la dicitura “Parole e musica del proletariato” sostenendo di dare voce alla gente come lui senza volerne trarre alcun profitto economico. Carrellista alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale, poi operaio costretto a emigrare in Germania e Svizzera, assunto alla Piaggio di Pontedera, della classe operaia ne era rappresentante e ne cantava le vicende e le sorti. “Voleva che la gente capisse attraverso le sue canzoni la propria condizione, e prendendone coscienza trovasse anche la forza di reagire contro le imposizioni ingiuste del potere, qualunque potere fosse. Individuava nel senso di potere e nel potere stesso l’origine dell’ingiustizia nel mondo, l’origine dei nostri mali” (Giovanna Marini in Alfredo Bandelli. Musica e utopia).

Nelle sue canzoni si inneggiava allo scontro ormai inevitabile con i padroni, con le forze dell’ordine, a partire da La ballata della Fiat in cui la lotta era una concreta minaccia: Signor padrone ci siam svegliati/e questa volta si dà battaglia/e questa volta come lottare/lo decidiamo soltanto noi,

per arrivare a La violenza (La caccia alle streghe).

È questa forse la canzone più rappresentativa di quell’epoca e di Lotta Continua?

La violenza, non è una canzone militaresca anche se parla di violenza, ma è una violenza di giovani compagni, quindicenni, che partecipano ai cortei insieme agli operai. Rappresenta Lotta Continua perché Lotta Continua è stata l’organizzazione più movimentista di tutte, non era un partito politico come il Pci, o un’organizzazione leninista come Avanguardia operaia o il Movimento studentesco, era un’organizzazione anche borghese perché gli studenti erano di estrazione borghese, però era spontanea nel suo essere costituita da proletari, dagli operai della Fiat che dal sud erano saliti a Torino per lavorare, non erano quadri politici e anche Sofri e Viale erano due studenti universitari che si erano messi a fare i rivoluzionari, non avevano l’estrazione politica raffinata del Pci. La violenza, del resto, è stata scritta da un operaio.

Qui lo scontro non è più una minaccia, è un dato di fatto: Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli i compagni hanno impugnato i bastoni coi cartelli, dice il testo.

Lo scontro con le forze dell’ordine è un dato di fatto, certo, ma come difesa, bisognava reagire, la violenza per prima venne messa in atto dalla polizia in Corso Traiano a Torino o a Valle Giulia a Roma, ero lo Stato che agiva contro studenti e operai che per forza si dovettero difendere.

Pino Masi era la voce musicale ufficiale di Lotta Continua. Tra i partecipanti all’esperienza del Nuovo Canzoniere Italiano, dopo la crisi di Potere Operaio pisano (scisso nel 1969 in più parti) si era avvicinato alle idee di Lotta Continua e in questo passaggio anche il Canzoniere Pisano aveva cambiato nome diventando il Canzoniere del Proletariato. Le sue canzoni vennero incise nei numerosi dischi delle Edizioni Lotta Continua. Tra questi, Il popolo si fa giustizia da sé (Lotta Continua, 1971), vinile che raccoglie brani come Liberate tutti, una battaglia a favore dei compagni carcerati ingiustamente, Trenta luglio alla Ignis, cronaca di un’aggressione fascista contro giovani del Movimento studentesco e di Lotta Continua riuniti per protestare contro l’assemblea indetta dal MSI nel 1970 davanti alla Ignis Gardolo, a pochi chilometri da Trento.

L’Internazionale proletaria, sanciva la forza dell’impegno collettivo per abbattere un sistema sociale considerato iniquo: Noi siamo i proletari in lotta,/gli oppressi che hanno detto no,/la forza immensa di chi vuole/rovesciare la società.

E poi Compagno Saltarelli noi ti vendicheremo, canzone messa in musica da Dario Fo e Paolo Ciarchi sull’uccisione da parte della polizia del giovane militante comunista internazionalista Saverio Saltarelli, durante una manifestazione a Milano, il 12 dicembre 1970, e poi un inno: Lotta Continua.

Tra le canzoni manifesto, certamente vi è Ballata di Pinelli che smascherava i crimini di uno Stato fascista. Qual è la storia di questa canzone?

La Ballata di Pinelli è un’altra canzone molto rappresentativa, non è chiara la genesi, Lotta Continua la rese famosa, furono i primi a inciderla su disco autoprodotto, con l’interpretazione di Masi, che è rimasta la più nota. Il testo pare l’abbia scritto un collettivo, come è tipico del canto popolare. Il canto, infatti, venne composto sull’aria del canto Il feroce monarchico Bava, da quattro anarchici, la sera del 21 dicembre 1969, presso il Circolo Gaetano Bresci di Mantova.

Prendiamoci la città era uno degli slogan più gridati e dava il titolo a un’altra canzone interpretata da Pino Masi che ampliava gli obiettivi della lotta, che riguardava i lavoratori delle fabbriche, ma si indirizzava anche al sistema borghese dell’istruzione e toccava la questione dell’occupazione delle case da parte di chi, per stato di indigenza, ne era privo. Il tema dell’occupazione delle case divenne a un certo punto molto importante per Lotta Continua.

Canzone per Tonino Micciché di Enzo del Re – tratta dallo spettacolo “La caduta dell’impero democristiano” del Teatro Operaio – affrontava lo stesso tema, raccontando dell’omicidio del giovane venticinquenne siciliano emigrato a Torino, Tonino Micciché. Figura tra le più importanti del comitato di occupazione del quartiere torinese Falchera, si occupava di assegnare gli alloggi alle nuove famiglie. Venne assassinato il 17 aprile 1975.

Roma San Basilio, invece, raccontava dell’occupazione del quartiere San Basilio a Roma. Fu una sommossa popolare scoppiata l’8 settembre 1974 in cui gli abitanti del quartiere di San Basilio si opposero alle forze di polizia, colpevoli dell’uccisione del manifestante diciannovenne Fabrizio Ceruso, ragione che acuì una situazione già molto tesa a causa della lotta per l’assegnazione dell’edilizia popolare portata avanti dagli abitanti del quartiere che diedero vita a un comitato di lotta per la casa, insieme a militanti di Lotta Continua.

“Enzo Del Re, non c’entrava niente con Lotta Continua eppure incise un paio di brani, tra cui quello sull’occupazione di San Basilio, tra l’altro molto importante. Penso siano le prime incisione di Del Re. In tanti facevano parte di Lotta Continua perché era un’organizzazione aperta”.

L’interesse dei militanti a un certo punto si estese anche alle lotte condotte altrove, contro la dittatura in Cile (Il Cile è già un altro Vietnam) o per l’indipendenza in Irlanda ai cui compagni in lotta erano destinati i proventi ricavati dalla vendita del vinile Le canzoni della lotta armata in Irlanda (Lotta Continua, 1972). Tra i brani Libera Belfast, No! Nessuno Mai Ci Fermerà, I Volontari Di Bogside.

Se il 1970 segnava il picco creativo di questa produzione, si assisteva poi a una lenta parabola nell’utilizzo delle canzoni come strumento di lotta. La formula della protesta basata sulla riproposta degli stessi canti non aveva più presa su un pubblico già politicizzato in un contesto in cui andava scemando la spontaneità della lotta che aveva caratterizzato le fasi precedenti. Ma spiragli di vitalità Nissim li riconosceva in una serie di canzoni scritte o proposte negli anni 1971-73. Tratte dallo spettacolo “Lavoro o no vogliamo campare” (Circolo Ottobre, 1974) appaiono significative Non piangere oi bella di Alfredo Bandelli che affrontava il tema dell’emigrazione, raccontando dei tanti disoccupati costretti come lui ad abbandonare la terra in cerca di lavoro, “deportati dalla borghesia” inciso poi nell’album Fabbrica galera piazza (I Dischi del Sole, 1974) e due canzoni in memoria di Franco Serantini. La ballata di Franco Serantini, di Piero Nissim sulla melodia di Le ultime ore e la decapitazione di Sante Caserio raccontava dell’uccisione dello studente anarchico pisano il quale, mentre manifestava contro un corteo del MSI, negli scontri tra Polizia e manifestanti a Pisa, venne gravemente ferito dalle forze dell’ordine. Incarcerato e privo di assistenza, morì due giorni dopo. Successivamente interpretata da Ivan Della Mea.

In Quello che mai potranno fermare di Pino Masi, su un motivo irlandese ripreso poi nella Ballata di Joe Hill di Phil Ochs, Serantini diventava il simbolo di una battaglia collettiva da combattere ovunque, in fabbrica, in cantiere, da Milano a Palermo.

Numerosi i fatti sui quali queste canzoni facevano luce, portando in primo piano i momenti cruciali di una carneficina che avrebbe rischiato di restare nel silenzio, invece incisa nelle parole, tra le quali non mancavano, come i questo caso, i nomi e i cognomi dei giovani uccisi nei tanti scontri che avvenivano tra manifestanti e polizia o militanti del Msi.

Sfogliando il libro che riporta i testi e ascoltando le canzoni ci si fa l’idea di un tempo convulso, veloce, costantemente segnato dal pensiero che fosse possibile ribaltare la società, con le sue rigide divisioni in classi, rivoluzionare l’ideologia del lavoro diventato una schiavitù, conquistare uno stile di vita più umano, contrastare forze reazionarie, poteri di stampo fascista. Un tempo in cui la liberazione da diseguaglianze e vincoli sembrava a portata di mano, un tempo di lotta continua a volte anche rabbiosa e furiosa, ma un tempo di gente viva, unita in un obiettivo comune, presa dall’idea di migliorare non solo la propria vita ma quella delle future generazioni. E questo, per chi è cresciuto dopo, nell’epoca dell’individualismo, della competizione del singolo contro il singolo, senza una traccia di soluzione collettiva, di visione comune, aumenta il senso di solitudine esistenziale propria degli anni dal riflusso in poi, fino allo sbando di questo presente vuoto di sogni e di ideali.

Quelle del Canzoniere del Proletariato sono canzoni da relegare alla memoria o possono avere una ricaduta sul presente?

Sono eccezionali documenti della storia della musica popolare italiana intesa come musica della lotta, dei diritti, nella grande tradizione che dall’800, dal canto anarchico in poi, si è fatta cronaca delle lotte in tempo reale raccontate e divulgate attraverso la musica. È chiaro che sono completamente legate a quegli anni, essendo cronaca di fatti reali. Certo raccontano anche temi universali, se si pensa a cosa è il lavoro oggi, a come è organizzato, alle problematiche dei tanti proletari, allo sfruttamento, i temi sono ancora presenti.

Nessuno pensa più di contestare il sistema oggi…

La forza era il collettivo, l’unità, questo è scomparso, nessuno è più capace di pensare all’altro come compagno di lotta, che sia il collega, il vicino di casa o di quartiere. Allora esisteva l’unità tra studenti, lavoratori, famiglie”. Le canzoni del Canzoniere furono, infatti, anche esperienze di condivisione e solidarietà, opportunità di svago, di incontro: “Il ritrovarsi a cantare insieme, magari intorno a un bicchiere di vino, può essere un momento molto più importante di quanto molti compagni pensino; è un modo di sentirsi uniti in quei pochi momenti che il lavoro e le preoccupazioni quotidiane ci lasciano liberi” (Prendiamoci la città, pagina introduttiva al Canzoniere del Proletariato). Non solo. “È la vera poesia civile di quegli anni – ha spiegato Portelli – una poesia diretta alle masse (…), né banale, né semplicistica, anche se è sempre chiara e concreta. È ricca di implicazioni, di sottintesi, di simboli, di immagini” (p. 104). Una poesia nata nella condivisione tra ascoltatori e autori in uno spazio di creatività collettiva. Erano infatti canzoni cantate dalla gente, condivise da una gran massa di persone che ne diventavano allo stesso tempo autori, esecutori, produttori, proprietari. Una canzone che il popolo sceglieva e faceva sua, arrivando addirittura a disconoscerne l’autore. Nata fuori dal mercato, per scardinare le regole borghesi del mercato.

È stato giusto, dunque, averle raccolte, salvate per farle tornare racconto collettivo di un momento fondamentale della storia del nostro Paese, compito che bene assolve la pubblicazione a cura di Roccaforte. Perché proprio la natura del progetto editoriale, che non ha prioritariamente carattere saggistico o storiografico, ma per l’aspetto pratico dell’ascolto e della consultazione che lo caratterizza, offre concreta e immediata possibilità di avvicinarsi oggi a una realtà che ai più apparirà lontana miliardi di anni luce.

O forse no?

C’è molto interesse attorno a questo argomento, un pubblico ampio, soprattutto di ex militanti per i quali Lotta Continua ha rappresentato un momento importante della loro vita e per i quali quella storia era finita in maniera oscura, se ne era persa la memoria. Adesso invece hanno ritrovato il senso di orgoglio di esserci stati, di essere stati dentro una storia che era stata negata. Quelle canzoni, poi, le cantavano davvero tutti. Ora abbiamo un gruppo di ventenni musicisti anarchici di Monza che si chiamano ‘I compagni di classe’ e sarebbe bellissimo presentare il libro con loro.

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato domenica 16 Febbraio 2025

Stampato il 21/02/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/canzoniere-del-proletariato-il-racconto-di-unitalia-diversa/