Tutto si svolge in un giorno, quello del suo 85° compleanno. Eppure è il racconto di una vita intera, più di 70 anni passati a nascondersi, a essere un’altra persona.

Tutto si svolge in un giorno, quello del suo 85° compleanno. Eppure è il racconto di una vita intera, più di 70 anni passati a nascondersi, a essere un’altra persona.

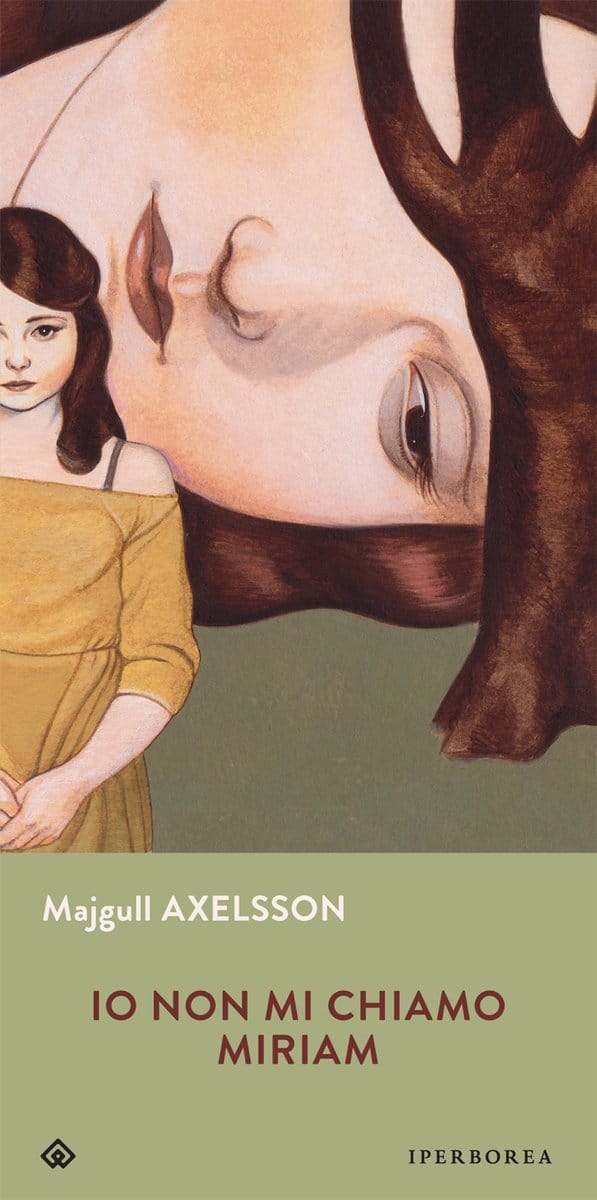

“Io non mi chiamo Miriam” è un romanzo di Majgull Axelsson – scrittrice, giornalista e drammaturga svedese – pubblicato da Iperborea. Narra la storia della giovane Malika, rom tedesca che sopravvive ai campi di concentramento fingendosi ebrea, indossando i vestiti di una coetanea morta durante il viaggio da Auschwitz a Ravensbrück.

Malika riesce a salvarsi diventando Miriam e, per paura di essere esclusa, emarginata, maltrattata, continua a mentire anche nella civile Svezia del dopoguerra, quando viene accolta, sfamata e integrata. «Dopotutto aveva trovato il suo rifugio, il posto migliore della terra per una rom che aveva bisogno di un nascondiglio, e doveva costringersi a mentire in modo così magistrale da ingannare perfino se stessa. Malika non c’era più. La Germania era rasa al suolo, cancellata, annientata», si legge.

Malika è di sangue misto, mischlingen le dicevano, padre rom e mamma gagé (non rom, ndr), ma soprattutto è una bambina che deve sopravvivere badando a se stessa, al fratellino e a una cugina all’interno di un campo di concentramento. Quando narra la storia a sua nipote Camilla, Miriam è un’elegante signora svedese che però ha trascorso tutta l’esistenza a fingere di non essere una rom e quindi si sente una traditrice del suo popolo: «Ho tradito quella che ero anche se in realtà non capisco perché».

Miriam/Malika però nel giorno del suo compleanno trova la forza – o forse è solo una piccola crepa nel suo muro di silenzio costruito così sapientemente – e parla, racconta la verità alla sua giovane nipote, svela la persona che è stata un tempo. Majgull Axelsson scrive in oltre 500 pagine una storia molto dura, bella, e lo fa con una tale empatia nei confronti dei suoi personaggi che si legge tutta d’un fiato.

Ma si può raccontare così bene una vicenda terribile come questa pur senza averla vissuta? Si può, senza oltraggiare la memoria, senza insultare quello che è stato l’Olocausto per gli ebrei o Samudaripen per i rom? In quasi tutti gli studi sulla letteratura dell’Olocausto si cita la frase di Adorno secondo il quale “scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie”. Però l’esercizio della memoria – anche attraverso una storia di finzione ben documentata e accurata come “Io non mi chiamo Miriam” – è fondamentale. Anzi storie del genere andrebbero raccontate al cinema per arrivare a più persone. In questo lavoro sappiamo come gli ebrei hanno vissuto nei campi di concentramento e come hanno vissuto i rom, vediamo come degli esseri umani hanno trattato altri esseri umani.

«C’erano dei nazisti convinti che i rom fossero una specie di ariani, dato che anche noi originariamente eravamo emigrati dall’India. Poi però Himmler arrivò alla conclusione che non era così e che eravamo una razza inferiore come gli ebrei e i sinti (etnia della stessa famiglia dei rom, ndr)» racconta la protagonista del romanzo.

Si legge della vita quotidiana dei reclusi del campo, degli esperimenti sui bambini, chiamati coniglietti, della forza che le prigioniere si danno l’un l’altra, dei corpi emaciati, dei lavori forzati, della voglia di aggrapparsi alla vita anche quando è quasi nulla. La scrittura di Axelsson è potente e coinvolgente, misurata e mai banale.

«Ho pensato spesso a lei. A Miriam. La persona di cui ho vissuto la vita», dice a un certo punto la protagonista. La forza di questo segreto sulla propria identità e le origini “sbagliate” di una persona, cioè nascere rom, tormentano Malika/Miriam per tutta la vita. Ma quando i rom dopo l’Olocausto non vengono riabilitati al rango di esseri umani da troppe parti, anche nella civile Svezia, allora probabilmente è giusto continuare a mentire per salvarsi la pelle, anche a tuo marito, a tuo figlio, per tutta una vita.

«Da quando era nata, i rom e gli ebrei avevano dovuto cavarsela da soli e così sarebbe stato anche in futuro. Quindi era più sicuro darsi da fare per sopravvivere e basta».

Miriam, considerata ebrea da tutti, declina anche il risarcimento offerto agli ex prigionieri dei campi di concentramento: «L’aveva fatto per una sorta di lealtà alla rovescia nei confronti del suo popolo. Ai rom non era stato offerto nessun risarcimento. Non erano stati sterminati per ragioni razziali, avevano spiegato le autorità tedesche dopo la guerra, ma perché erano criminali. Fino all’ultimo. Ed era stato per rispetto loro che aveva strappato la lettera arrivata dalla Germania».

Spiega la scrittrice in una nota contenuta nella postfazione al libro: «Non avrei scritto questo romanzo quindici anni fa. Come la maggior parte delle persone, a quell’epoca ritenevo che spettasse ai sopravvissuti raccontare. Oggi però quelli rimasti in vita sono pochi e ciò non può comportare che si smetta di scrivere di questo crimine contro l’umanità».

Antonella De Biasi, giornalista professionista freelance. Ha lavorato al settimanale La Rinascita della sinistra scrivendo di politica estera e società. Collabora con Linkiesta.it e si occupa di formazione giornalistica per ragazzi

Pubblicato giovedì 2 Febbraio 2017

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/sopravvivere-storia-di-una-rom-che-si-finge-ebrea/