In una temperie, com’è quella attuale, caratterizzata dall’uso, se non dall’abuso pubblico della storia, da parte delle forze politiche di destra, che fanno leva anche sulla retorica dell’anti-antifascismo per legittimare il loro attacco ai fondamenti della Costituzione repubblicana, scaturita dalla lotta resistenziale, ci sembra quanto mai opportuno riflettere sul volume, Lo sguardo dell’altro (Fascismo e colonialismo visti dagli aggrediti di ieri e di oggi), a cura di Gianfranco Miro Gori e Alessandro Pollio Salimbeni, che raccoglie gli atti del convegno dall’omonimo titolo, svoltosi a Forlì il 15 ottobre 2022 e organizzato dall’Anpi nazionale, con la collaborazione del comitato provinciale Anpi di Forlì-Cesena, e dall’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”.

In una temperie, com’è quella attuale, caratterizzata dall’uso, se non dall’abuso pubblico della storia, da parte delle forze politiche di destra, che fanno leva anche sulla retorica dell’anti-antifascismo per legittimare il loro attacco ai fondamenti della Costituzione repubblicana, scaturita dalla lotta resistenziale, ci sembra quanto mai opportuno riflettere sul volume, Lo sguardo dell’altro (Fascismo e colonialismo visti dagli aggrediti di ieri e di oggi), a cura di Gianfranco Miro Gori e Alessandro Pollio Salimbeni, che raccoglie gli atti del convegno dall’omonimo titolo, svoltosi a Forlì il 15 ottobre 2022 e organizzato dall’Anpi nazionale, con la collaborazione del comitato provinciale Anpi di Forlì-Cesena, e dall’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”.

Con il contributo di rappresentanti delle associazioni omologhe all’Anpi di Paesi che sono stati bersagliati dalle mire espansionistiche del regime mussoliniano e di studiosi ed esperti sui processi storici presi in considerazione, si è effettuata un’attenta ricognizione, con un’evidente valenza civile, sulle dinamiche e implicazioni delle aggressioni e occupazioni attuate dal fascismo nel corso del Ventennio, ancora da molti vagamente conosciute o addirittura ignorate nei loro aspetti più truculenti.

Incrociando lo sguardo con il punto di vista dei popoli e dei soggetti aggrediti – e val la pena notare come nella ricostruzione storica non poco dipenda dall’angolazione, dall’ottica in base alla quale si mette a fuoco l’oggetto d’indagine – vengono illustrate e analizzate le sopraffazioni e le violenze del fascismo a scapito delle popolazioni della Somalia, della Cirenaica, dell’Etiopia, della Spagna, dell’Albania, della Francia, della Grecia, della Dalmazia e Istria, della Slovenia e dell’Urss.

Incrociando lo sguardo con il punto di vista dei popoli e dei soggetti aggrediti – e val la pena notare come nella ricostruzione storica non poco dipenda dall’angolazione, dall’ottica in base alla quale si mette a fuoco l’oggetto d’indagine – vengono illustrate e analizzate le sopraffazioni e le violenze del fascismo a scapito delle popolazioni della Somalia, della Cirenaica, dell’Etiopia, della Spagna, dell’Albania, della Francia, della Grecia, della Dalmazia e Istria, della Slovenia e dell’Urss.

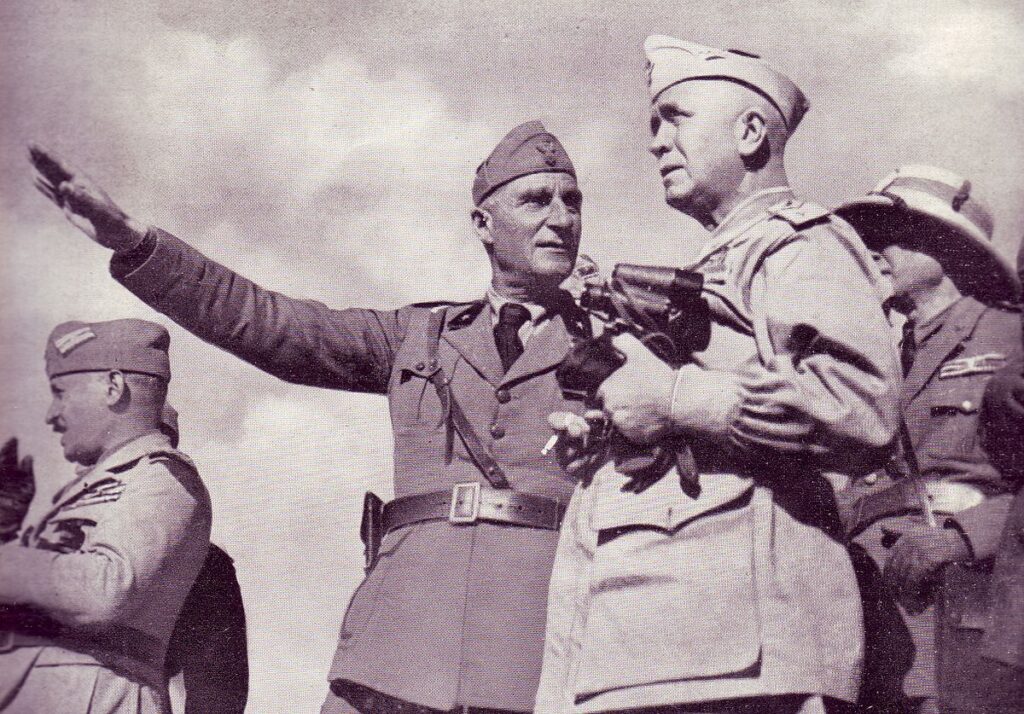

Dall’assoggettamento della Somalia, portato a termine tra il 1923 e il 1928, alla feroce repressione della resistenza locale in Cirenaica; dalla brutale campagna militare in Etiopia, con l’impiego di armi chimiche proibite da una convenzione internazionale sottoscritta dallo stesso governo fascista, al massiccio intervento in Spagna contro la Repubblica e a sostegno della sedizione nazionalista e franchista; dall’annessione dell’Albania alla vergognosa «pugnalata alla schiena» inferta alla Francia, quando la potenza transalpina era stata già piegata dalla Blitzkrieg tedesca; dalla fallimentare offensiva contro la Grecia, iniziata il 28 ottobre 1940, alla rapida sottomissione della Jugoslavia, grazie alla schiacciante superiorità bellica della Wehrmacht. Senza dimenticare la partecipazione dell’Italia fascista all’Operazione Barbarossa, la guerra di sterminio scatenata dal Terzo Reich, il 22 giugno 1941, e costata all’Unione Sovietica oltre venti milioni di morti.

Rilevando quanto la logica militarista e la guerra fossero – e siano – inscritte nel codice genetico, nel Dna del fascismo (M. Avagliano, p. 96; A. Pollio Salimbeni, p. 195), rimarcando quanto lungo il suo cammino esso abbia mostrato un volto protervo e sanguinario in Africa, in Spagna e nei Balcani, si è colpito al cuore lo stereotipo assolutorio, e tuttora circolante, del “bravo italiano”, nonché si è messa a nudo l’infondatezza del luogo comune secondo cui il regime mussoliniano avrebbe smesso di fare «cose buone» solo con la scellerata introduzione nel 1938 delle «leggi razziali» e con il cinico azzardo di entrare in guerra, nel 1940, al fianco della Germania hitleriana. La persistenza in larghi strati dell’opinione pubblica di questo convincimento, basato su una vera e propria mistificazione storica, prova in maniera lampante quanto opaco e disinvolto sia stato il riesame del Ventennio; quanto abbia negativamente pesato il prolungato silenzio sui gravi crimini del fascismo, commessi soprattutto al di là dei confini nazionali; quanto i conti con il “cuore di tenebra” del passato colonialista e totalitario non siano stati fatti fino in fondo.

Tuttavia, sia pure a fatica, il mito autoassolutorio degli “italiani brava gente” è stato demolito sul versante storiografico da una pattuglia di studiosi, che si è via via ingrossata e che ha avuto il merito di portare alla luce, negli ultimi decenni, un’inedita documentazione. I contenuti e le tesi delle loro scrupolose e approfondite ricerche non si sono tradotti, però, in consapevolezza di massa, in un senso comune diffuso. Anche ciò ha favorito l’affermarsi di una visione edulcorata e mitizzata del fascismo storico, proposta nell’agone mediatico a seconda delle congiunture politiche. Invece, a onta di coloro che rispolverano il mito del “buon italiano” per attenuare o nascondere i misfatti del regime mussoliniano, non devono rimanere nel dimenticatoio gli innumerevoli crimini perpetrati dall’imperialismo fascista nelle colonie, nei Balcani, nella Guerra civile spagnola e durante il Secondo conflitto mondiale.

Carmelo Ghrebe Sellassie Crescenti ci ricorda l’altissimo numero di vittime in Abissinia (antico nome dell’Etiopia) imputabile al colonialismo fascista, citando il memorandum presentato alla Conferenza di Pace di Parigi nel 1946 dal governo etiope, in totale 760.300. Menziona altresì la spietata rappresaglia in risposta all’attentato subito ad Addis Abeba, il 19 febbraio 1937, dal viceré Rodolfo Graziani, lo «Scipione del fascismo»; nonché il massacro – due mesi dopo – della comunità conventuale di Debre Libanos, dove gli uomini del generale Pietro Maletti passarono per le armi centinaia di innocenti monaci copti, tra cui moltissimi fanciulli e ragazzi, catechisti e diaconi.

Nel suo intervento lo storico dell’Università di Macerata, Uoldelul Chelati Dirar, ripromettendosi di restituire la «complessità degli sguardi, delle percezioni, delle esperienze e delle memorie [accumulatesi] nel corso della presenza italiana nel Corno d’Africa e in particolare del colonialismo fascista» (p. 45), osserva come con il regime mussoliniano le colonie abbiano acquistato una notevole importanza, anche simbolica, diventando «quasi una bandiera della politica sia interna che estera» (p. 49). Evidenzia poi come in Abissinia il fascismo abbia scatenato «una guerra moderna», con l’uso di ogni forma di arma illegale, gas, pallottole a frammentazione (p. 51). E come abbia formalizzato sul piano giuridico il razzismo biologico «con maggiore efficacia, maggiore brutalità, molto prima delle leggi razziali in Italia» (p. 50). Sì – è bene ribadirlo – il razzismo fascista prese corpo nei possedimenti coloniali in Africa e in un modo più esplicito con la conquista dell’Etiopia nel 1936, quando il Pnf proclamò la necessità di «creare la coscienza imperialistica e razzista del popolo italiano», instaurando, di lì a poco, un sistema di apartheid, di rigida divisione tra cittadini bianchi e sudditi di colore.

A sua volta, in un corposo contributo Costantino Di Sante si sofferma sui crimini compiuti dalla repressione fascista per sgominare la resistenza in Cirenaica, crimini per molto tempo minimizzati e sottaciuti nell’Italia repubblicana. Con dovizia di riferimenti storiografici e di documentazione ricostruisce il calvario, a cui vennero sottoposti i libici, stremati dalle estenuanti deportazioni di massa e decimati nei campi di concentramento dal sovraffollamento, dalla denutrizione, dalle pessime condizioni igieniche e, quindi, dall’inevitabile imperversare di malattie infettive: vi morirono circa 40.000 dei 76.815 nomadi e seminomadi rinchiusi nei centri d’internamento su una popolazione che contava nel 1931 156.272 abitanti.

Per rendere la caccia ai “ribelli” più tempestiva e incisiva, Rodolfo Graziani si inventò i “tribunali volanti”, speciali tribunali che si spostavano in aereo e dispiegavano un’azione giudiziaria tanto sommaria quanto rapida e snella. Un altro strumento repressivo fu il «reticolato confinario», costruito lungo 270 km e sorvegliato da terra e dal cielo da pattuglie mobili, al fine di impedire ai resistenti di ricevere aiuti dall’Egitto e per sbarrare ad essi una possibile via di fuga. E nell’estate del 1930 non si esitò neppure a colpire con bombe caricate con chili di iprite le oasi di Taizerbo e di Cufra.

La strenua lotta contro l’occupante italiano di fatto ebbe termine con la cattura di Omar al-Mukhtar, il «leone del deserto», che per dieci anni aveva guidato quanti non erano disposti a piegarsi all’autorità del governo di Roma. Dopo un celere processo-farsa Omar al-Mukhtar fu impiccato, il 16 settembre 1931, nel campo di Soluch, alla presenza – per volere di Pietro Badoglio – dei notabili confinati a Benina e di 20.000 internati provenienti anche dagli accampamenti vicini. Falcidiandone le popolazioni e devastandone il sistema produttivo e commerciale, la “controguerriglia” fascista era riuscita, attraverso uno sterminio su vasta scala, a “pacificare” e silenziare la Cirenaica. Eppure – duole constatarlo – nessuna giornata memoriale è stata inserita nel calendario civile per le vittime del colonialismo italiano.

Di esso fa parte, invece, a pieno titolo il “Giorno del ricordo”, istituito nel 2004 per tenere viva la memoria delle vittime delle “foibe” sul confine orientale, ma – come ha notato Gianfranco Pagliarulo – pervicacemente strumentalizzato dal fronte politico di destra. Infatti, nel discorso pubblico non si è operata la necessaria contestualizzazione della tragedia che ha travolto gli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, finendo per relegare in un cono d’ombra i crimini di guerra commessi dal fascismo, ben prima del settembre ’43, nei Balcani, specialmente nell’ex Jugoslavia.

Qui le milizie delle camicie nere e le truppe del regio esercito si meritarono l’appellativo di brucia case (palikuci). Impegnate a contrastare l’estendersi della guerriglia, egemonizzata dai comunisti di Tito, incendiarono villaggi, rastrellarono civili, giustiziarono ostaggi e partigiani, comprese le donne. Le autorità italiane si valsero anche dell’apporto di formazioni collaborazioniste locali, come la Milizia volontaria anticomunista, formalmente costituita il 6 agosto 1942. Inoltre, provvidero ad allestire campi di concentramento nell’Italia del Nord e nelle zone della Jugoslavia occupata, tra cui quello famigerato di Arbe/Rab in Croazia.

Come ci rammenta Marin Korman, il generale Mario Roatta nell’«infame circolare 3c», emanata il 1° marzo 1942, arrivò a raccomandare: «Non dente per dente, ma testa per dente», mentre nell’agosto di quell’anno Mario Robotti, comandante dell’XI Corpo d’Armata in Slovenia e in Croazia, ammoniva che erano «troppo pochi quelli che vengono uccisi!» (p. 173). Terribile il bilancio che Bozo Novak ci fornisce per la sola provincia di Lubiana, dove «vennero catturati e fucilati circa cinquemila civili, novecento partigiani nonché più di settemila persone dei trentamila deportati uccisi sia come ostaggi, o durante i rastrellamenti. In gran parte erano vecchi, donne e bambini. Complessivamente furono uccise 13.100 persone su 340.000 abitanti, cioè il 3,8% della popolazione» (p. 183).

Come e perché gli italiani – è il caso di chiedersi – non si sono misurati con i crimini del fascismo? Perché hanno fortemente ridimensionato questo aspetto oscuro della loro storia, a lungo rimuovendolo quasi completamente? Sulle ragioni di quella che Rory Carroll sul Guardian del 25 giugno 2001 ha definito la «cospirazione del silenzio» si interroga Filippo Focardi in un denso saggio, in cui mette l’accento sulla raffigurazione dicotomica del comportamento dei due “camerati” dell’Asse durante la seconda guerra mondiale, sulla contrapposizione tra “cattivi tedeschi” e “bravi italiani”. Questi ultimi – è vero – hanno effettivamente salvato, in diverse circostanze, molti ebrei perseguitati. Tuttavia, la sottolineatura della brutalità dei tedeschi è servita ad occultare o a coprire il volto repressivo e violento delle occupazioni italiane: insomma un alibi, «una grande risorsa – per dirla con Vittorio Foa – per la tranquillità della nostra coscienza».

Al termine del tremendo conflitto che aveva sconvolto il mondo e l’Europa tra il 1939 e il 1945 veniva approntato, e da quel momento veicolato, il canone narrativo e interpretativo degli «italiani brava gente», una memoria pubblica della guerra, poggiante su due cardini: «uno condiviso – sostiene il direttore scientifico dell’Istituto Parri – con tutti i Paesi europei che hanno subito l’aggressione nazifascista, ovvero l’esaltazione dei meriti della Resistenza come epica guerra di popolo contro l’occupante germanico; il secondo invece, con una declinazione peculiare all’Italia, riguarda l’attribuzione ai tedeschi della responsabilità esclusiva per i crimini commessi durante la guerra […]» (pp. 31-32).

In un clima politico segnato, nel secondo dopoguerra, dallo spirito e dalle lacerazioni della guerra fredda, nel giugno 1951 furono archiviati tutti i procedimenti contro i criminali di guerra italiani, aperti sulla base dei lavori della Commissione Gasparotto, creata nel 1946. Non così andarono le cose in Germania e in Giappone, dove i grandi processi di Norimberga e di Tokyo furono seguiti da numerosissimi altri processi contro migliaia di criminali di guerra tedeschi e giapponesi. La mancanza di una “Norimberga italiana” ha consentito al Paese di non fare i conti con il volto sanguinario del fascismo, di riconoscersi nell’immagine autoassolutoria e rassicurante del “bravo italiano”, la cui persistenza – secondo Focardi – è riconducibile a due fattori: l’atteggiamento delle istituzioni nazionali e quello dell’opinione pubblica internazionale.

L’immagine del “bravo italiano” made in Italy, che ne rimarca le virtù umanitarie, ha avuto nella cinematografia una potente cassa di risonanza: si pensi al film Mediterraneo (1991) di Gabriele Salvatores, in cui non si intravede mai il volto truce dell’occupante italiano. Quella prevalsa all’estero schernisce soprattutto l’inadeguatezza degli italiani a combattere e, per questa via, enfatizza la loro incapacità a commettere gesta criminali gravissime.

A protezione dell’immagine del “bravo italiano” – occorre rilevarlo – è stata eretta dalle istituzioni italiane una vera e propria diga difensiva, come hanno attestato tanto le vicende del film, Il leone nel deserto (1979), su Omar al-Muktar, il resistente libico che diede filo da torcere agli occupanti fascisti, quanto quelle del documentario inglese Fascist Legacy di Ken Kirby sui crimini di guerra italiani in Africa e nei Balcani e sulla mancata punizione dei loro responsabili. Nel primo caso la pellicola, considerata lesiva dell’onore dell’esercito italiano, non è mai stata proiettata nei circuiti della grande distribuzione; nel secondo il documentario, mandato in onda dalla Bbc nel 1989, non è stato mai trasmesso dalla Rai. Lo scudo istituzionale a difesa del mito del “bravo italiano” è stato abbassato solo nel febbraio 1996, allorché il ministero della Difesa ha riconosciuto ufficialmente l’utilizzo di agenti chimici in Etiopia, per poi essere rialzato quando si è posta la questione degli indennizzi. Dal canto suo, la Rai ha adottato la linea del silenzio comunicativo, interrompendolo nel 2015 e nel 2016, quando ha mandato in onda in prima serata due documentari sui crimini italiani, dopo averne trasmesso alcuni sul tema nel cuore della notte o alle prime luci dell’alba. Nel 2006 non sono andati in porto i tentativi promossi da deputati dei Comunisti italiani di istituire due nuove date commemorative, l’una per le vittime africane del colonialismo italiano, l’altra per le vittime del fascismo.

C’è da dire, a questo punto, che la Germania, a partire dal Sessantotto, si è seriamente interrogata sul terribile capitolo nazista della sua storia, riuscendo a fare i conti con il suo passato in maniera più rigorosa dell’Italia. Da noi – come puntualizza Paolo Pezzino nella tavola rotonda finale sapientemente coordinata da Gianfranco Miro Gori – in molti si sono riconosciuti in una narrazione semplicistica della Resistenza, da martiri in nome della libertà, per non avviare una riflessione senza remore sul grado di coinvolgimento degli italiani con il regime mussoliniano. Si è trattato di un’efficace «strategia di autodifesa fondata sull’oblio e sulla falsificazione della storia» (Pezzino, p. 199), che ha ostacolato la ricezione degli studi più profondi e accurati (A. Del Boca, G. Rochat, N. Labanca, V. Deplano) sulle pagine scomode e imbarazzanti del colonialismo italiano, ascrivibili specialmente ad un fenomeno, quello fascista, germogliato all’interno del sistema capitalistico e legato da «una relazione di “affetto”» con l’imperialismo (Haris Razakos). Un fenomeno in grado di proiettarsi su scala internazionale, di trascinare l’Italia in un rovinoso ciclo di guerre e di lasciare tracce durature nel corpo delle società europee. «Un mostro – afferma perentoriamente il sindacalista spagnolo Jose Antonio Moreno Díaz – […] che vede la diversità come una minaccia» (p. 75) e che continua ad aggirarsi nell’Unione Europea, la quale era sorta pure sulla necessità di estirparne le radici.

C’è da dire, a questo punto, che la Germania, a partire dal Sessantotto, si è seriamente interrogata sul terribile capitolo nazista della sua storia, riuscendo a fare i conti con il suo passato in maniera più rigorosa dell’Italia. Da noi – come puntualizza Paolo Pezzino nella tavola rotonda finale sapientemente coordinata da Gianfranco Miro Gori – in molti si sono riconosciuti in una narrazione semplicistica della Resistenza, da martiri in nome della libertà, per non avviare una riflessione senza remore sul grado di coinvolgimento degli italiani con il regime mussoliniano. Si è trattato di un’efficace «strategia di autodifesa fondata sull’oblio e sulla falsificazione della storia» (Pezzino, p. 199), che ha ostacolato la ricezione degli studi più profondi e accurati (A. Del Boca, G. Rochat, N. Labanca, V. Deplano) sulle pagine scomode e imbarazzanti del colonialismo italiano, ascrivibili specialmente ad un fenomeno, quello fascista, germogliato all’interno del sistema capitalistico e legato da «una relazione di “affetto”» con l’imperialismo (Haris Razakos). Un fenomeno in grado di proiettarsi su scala internazionale, di trascinare l’Italia in un rovinoso ciclo di guerre e di lasciare tracce durature nel corpo delle società europee. «Un mostro – afferma perentoriamente il sindacalista spagnolo Jose Antonio Moreno Díaz – […] che vede la diversità come una minaccia» (p. 75) e che continua ad aggirarsi nell’Unione Europea, la quale era sorta pure sulla necessità di estirparne le radici.

Per rendere innocuo il fascismo, bisogna – è l’invito rivolto da Davide Conti, Alessandro Pollio Salimbeni e Gianfranco Pagliarulo – impegnarsi in un’opera di educazione civica ed educazione storica permanente. Bisogna affidarsi al rigore analitico di questa «straordinaria disciplina», profondendo quante più energie possibili per divulgarne, per farne conoscere, i risultati. Bisogna proseguire nello scavo e nella messa a fuoco di un passato finora sostanzialmente rimosso. Sempre incrociando lo sguardo degli altri, sempre avendo la consapevolezza che l’umanità è una comunità mondiale, che è necessario «un nuovo umanesimo globale», frutto di un «policentrismo virtuoso e pacifico» [Pagliarulo, p. 12]. E ciò è tanto più vero nell’odierna fase storica, in cui il «disordine globale» ha già generato due sanguinosissimi e pericolosissimi conflitti non molto distanti da noi, che potrebbero innescare un esiziale scontro generalizzato.

Francesco Soverina, storico

Pubblicato lunedì 20 Maggio 2024

Stampato il 05/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/sguardo-dellaltro-fascismo-e-colonialismo-visti-dagli-aggrediti-di-ieri-e-di-oggi/