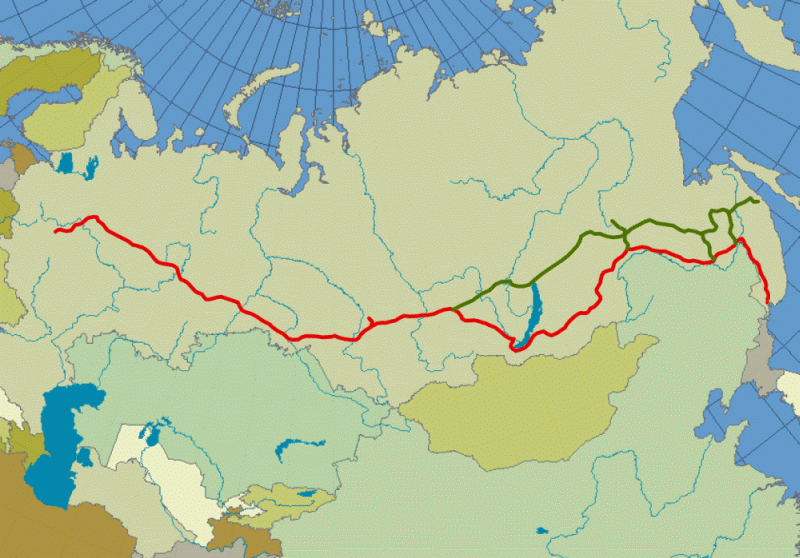

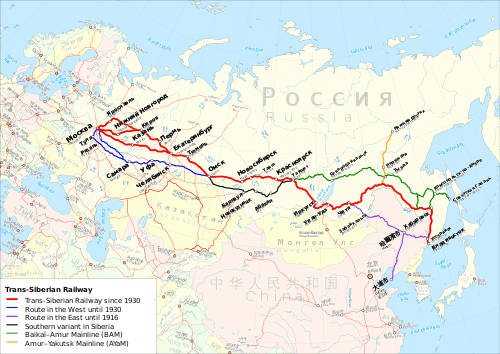

Non ho ancora avuto l’occasione di godermi la pellicola di Juho Kuosmanen tratta dal romanzo di Rosa Liksom, Scompartimento n. 6 (traduzione di Delfina Sessa, Iperborea, pp. 238, €16,50), vincitrice del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021 e ora candidata all’Oscar come miglior film straniero, ma mi riprometto di farlo. Nel frattempo, non posso esimermi dal parlare del libro bellissimo dell’autrice finlandese. Ambientato su un convoglio della linea ferroviaria più lunga del mondo, Scompartimento n. 6 è un romanzo che, a onta dei 4.600 chilometri macinati dal battito sordo del treno che trasporta i personaggi, sembra non condurre in nessun luogo, sembra narrare una storia bloccata in un presente senza futuro, sembra lasciarsi avvolgere, come la rude malinconia del rosario di vagoni della Transiberiana, nell’indefinita oscurità dell’Asia.

Non ho ancora avuto l’occasione di godermi la pellicola di Juho Kuosmanen tratta dal romanzo di Rosa Liksom, Scompartimento n. 6 (traduzione di Delfina Sessa, Iperborea, pp. 238, €16,50), vincitrice del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021 e ora candidata all’Oscar come miglior film straniero, ma mi riprometto di farlo. Nel frattempo, non posso esimermi dal parlare del libro bellissimo dell’autrice finlandese. Ambientato su un convoglio della linea ferroviaria più lunga del mondo, Scompartimento n. 6 è un romanzo che, a onta dei 4.600 chilometri macinati dal battito sordo del treno che trasporta i personaggi, sembra non condurre in nessun luogo, sembra narrare una storia bloccata in un presente senza futuro, sembra lasciarsi avvolgere, come la rude malinconia del rosario di vagoni della Transiberiana, nell’indefinita oscurità dell’Asia.

Il chiodo temporale a cui la storia è appesa sono gli anni Ottanta del secolo scorso, quelli in cui l’Unione Sovietica mandava verso occidente i suoi ultimi lamenti prima di sprofondare nell’eternità polverosa di una – ormai oggi grossolana – Ostalgie, canto del cigno delle utopie che si spengono, dolciastra forma di “struggimento dell’Est”, parente, nella sostanza, allo svaporare dei sogni nel risveglio.

Ci sono un lui e una lei, sconosciuti ma costretti a condividere lo scompartimento numero 6 del lungo treno che da Mosca li condurrà a Ulan Bator, in Mongolia. Vladim è una testa calda, un carpentiere quarantenne – o giù di lì –, ignorante per l’ineluttabile priorità di una formazione pratica (chissà se le scuole le ha frequentate!), ma per nulla ottuso, nonostante una ingombrante brutalità che lo rende un misogino razzista dedito all’alcol, alla frequentazione delle prostitute e a un sarcasmo devastante; le quali cose non è chiaro se siano, tutte assieme, una viziosa tara, un crogiolo di difetti o, al contrario, l’antidoto a un nichilismo tanto necessario quanto connaturato all’odioso amore per la propria patria. Lora invece è una finlandese trapiantata in Urss, il cui viaggio era un sogno da vivere assieme alla sua dolce metà, Mitka, ora confinato in un ospedale psichiatrico di Stato per eludere il servizio di leva e, ancor più, la lunga e irragionevole campagna militare in Afghanistan.

Al principio del viaggio la convivenza è gelida, a tratti silenziosa, ostile. D’altronde Vladim è un uomo ruvido – non è la prima volta che parte in direzione della Siberia e dei suoi campi di correzione – e quando parla lo fa con l’aria di chi la sa lunga, di chi non conosce le buone maniere né è interessato ad apprenderle; emette giudizi come un rubinetto che perde e che è impossibile chiudere. Lei si ritrae, lo fa spesso, soprattutto all’inizio; l’uomo la urta col suo sonno rumoroso, gli odori selvatici, il profluvio di bottiglie di vodka che sembrano emergere, inesauribili, da chissà dove. Solo a tratti lei riesce ad abbandonarsi “a un sonno bianco, come di spuma”. Sembra quasi costretta a occupare i margini lasciati liberi dalla rozza esistenza di lui.

E lui non ha freni, improvvisa brindisi in cui solo dio sa se crede (forse per rimorchiare la ragazza, forse per cavarsi il gusto di offenderla o di umiliarla, o forse ancora per dimostrarle il suo apprezzamento), e alterna luoghi comuni – più o meno condivisibili – ad appunti filosofici scaturiti dal più intelligente scontento umano: “Noi uomini siamo dei buoni a nulla. Le donne se la cavano molto meglio sole. Di noi non ha bisogno nessuno. A parte altri maschi. E adesso voglio proprio fare un brindisi alla forza, alla tenacia, alla pazienza, al coraggio, all’umorismo, alla furbizia, alla malafede e alla bellezza delle donne russe. Sono loro che tengono in piedi il paese”.

Certo, le donne russe. Ma lei è finlandese, taciturna, cólta, così diversa dalle magnifiche, giuste e crudeli puttane a cui è avvezzo. Lei è in viaggio verso Ulan Bator sulle tracce delle “iscrizioni rupestri trovate da Ramstedt e fotografate da Pälsi”, un progetto ormai decaduto a malinconico alibi per allontanarsi da Mosca e cercare quel che resta di sé; l’amore, la forma del suo amore. Per chi? Certo per Mitka che la attende, sporco ancora di manicomio – da lì dentro, lui “aveva detto che il socialismo uccide il corpo e il capitalismo l’anima, ma che in quel posto il socialismo era nocivo a corpo e anima” – ma anche per la madre di lui, Irina. Si erano baciate, mentre il figlio (e fidanzato) scontava la sua pena mentale? Certo, lo avevano fatto. E adesso?

Adesso c’è quel viaggio da compiere ai confini del mondo, lasciandosi alle spalle la capitale – la cui assenza incombe –, i suoi storpi, i mutilati, i ladri, i malati di mente, le puttane e i suoi gobbi addossati gli uni agli altri. E nel viaggio verso la solitudine c’è quel maledetto assassino – sì, Vladim è anche questo – uno che piscia vodka pura, racconta le origini dell’angoscia umana e conosce fin troppo bene l’incubo in cui è finito l’uomo sovietico coi suoi miraggi di futura giustizia sociale: “Molti concittadini che hanno voluto lanciarsi a precorrere il loro tempo, hanno poi dovuto aspettarlo in un luogo spaventoso”.

E se anche di là l’esistenza è una prigione (“Io neanche per mille dollari mi trasferirei dall’altra parte. Sarebbe come se un uccello in gabbia scegliesse volontariamente di passare da una gabbia a un’altra. Io amo questo paese. L’America è un letamaio abbandonato da Dio”) non resta che bersi la vita e guardare dall’alto quell’atomo opaco che è il mondo.

“Lo sai che cosa successe a Gagarin mentre girava intorno alla terra nella sua capsula spaziale? Capì che la terra è una piccola merda nel grande universo e che può essere annientata in qualsiasi momento. Quando tornò dallo spazio cominciò a bere, nonostante avesse diritto a tutti i privilegi possibili e immaginabili: lo spaccio alimentare dell’Associazione cosmonauti, sanatori, ospedali e farmaci occidentali dei dirigenti di partito. E pensare che per tirarlo su di morale Chruščëv gli regalò perfino un piccolo aereo! Invece come andò a finire? Che il compagno Gagarin salì con il suo aereo a svolazzare sopra le nuvole in cerca delle morte. Non ci volle molto che la trovò, schiantandosi contro una montagna. Brindiamo alla salute di Jurij Gagarin e alle impavide Belka e Strelka, cani cosmonauti!”. Lui è quindi un maestro di vita, lei ha una vita da ammaestrare. Vladim ha già capito perché l’uomo vive più a lungo della maggior parte degli animali. Perché noi non ci affidiamo all’istinto, intestarditi come siamo a far tutto con la ragione. “Metà della nostra vita la passiamo a fare cazzate, il resto a capire perché e a cercare di rimediare il rimediabile. È per questo bel circo che abbiamo bisogno di tutti quegli anni di vita”.

Così, mentre lei assaggia le parole dell’uomo con la stessa dolorosa piacevolezza con cui la lingua strappa il sale alle lacrime; mentre il treno avanza in un prostor uguale a se stesso ma diverso per via di una luce sempre più metafisica (come se, a chi non ha nulla, dovesse bastare una divina ed escatologica variazione cromatica per dar senso alla vita); la complementarietà di lui e di lei inizia a creare un nuovo significato, qualcosa che sta al di là dell’usuale e spinge alle soglie dell’indugio divino: lei impara ad accettare se stessa, “la sua felicità e il suo dolore” – il dolore di chi è perduto ma da lì può ricominciare – e noi comprendiamo che tutto ciò è possibile anche grazie a quel qualcosa che cova sotto il nichilismo di Vladim e che lui, in qualche modo, è riuscito a comunicarle.

Così, mentre lei assaggia le parole dell’uomo con la stessa dolorosa piacevolezza con cui la lingua strappa il sale alle lacrime; mentre il treno avanza in un prostor uguale a se stesso ma diverso per via di una luce sempre più metafisica (come se, a chi non ha nulla, dovesse bastare una divina ed escatologica variazione cromatica per dar senso alla vita); la complementarietà di lui e di lei inizia a creare un nuovo significato, qualcosa che sta al di là dell’usuale e spinge alle soglie dell’indugio divino: lei impara ad accettare se stessa, “la sua felicità e il suo dolore” – il dolore di chi è perduto ma da lì può ricominciare – e noi comprendiamo che tutto ciò è possibile anche grazie a quel qualcosa che cova sotto il nichilismo di Vladim e che lui, in qualche modo, è riuscito a comunicarle.

Perciò, ancora una volta, non resta che alzare la bottiglia di vodka e versarsi in gola una versione dell’esistenza più fragile – illogica e ossimorica – ma più sana: “Auguriamoci vita e dolori, risate di cuore, lacrime senza senso, divertimento allo sfinimento, un doposbornia facile, la salute eterna e una morte prematura. Brindiamo alla bellezza femminile di questo scompartimento e ai guardiani dell’ingiustizia, alle canaglie che non sanno fare altro, brindiamo all’inganno, affinché ci ingannino in un senso migliore”.

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato sabato 12 Marzo 2022

Stampato il 04/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/ritorno-a-est-nostalgia-di-unutopia/