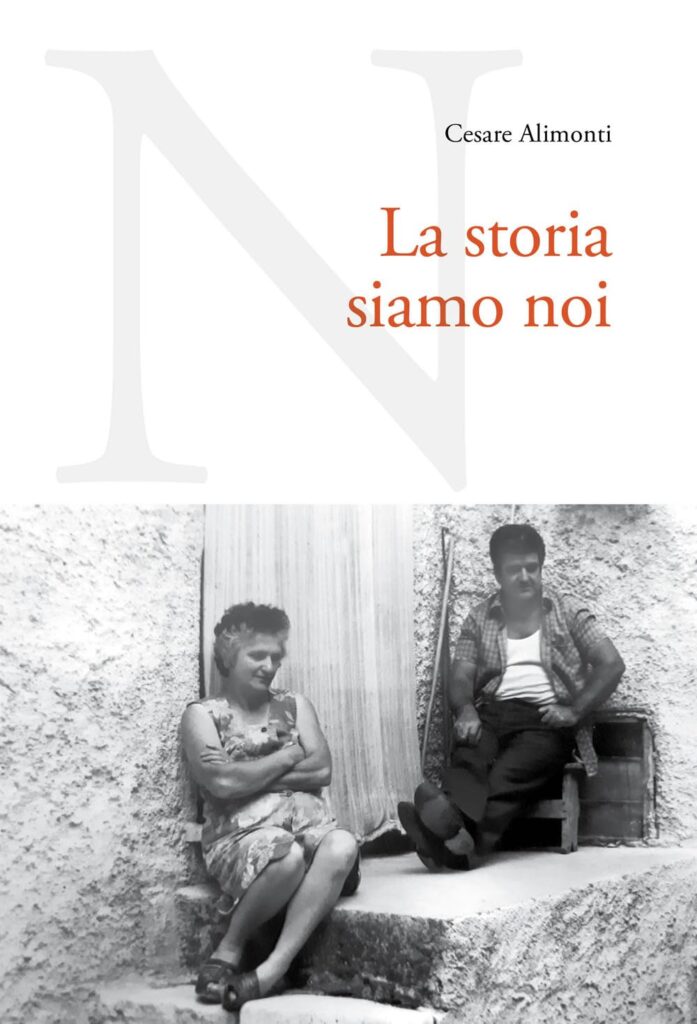

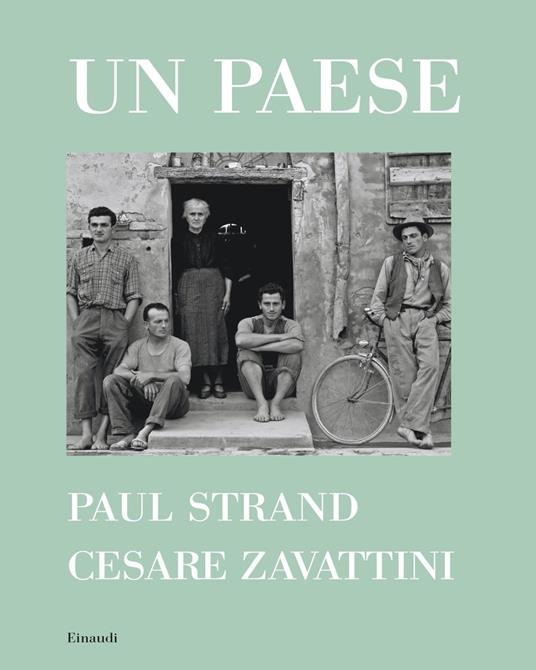

È una profonda affermazione di identità e di responsabilità, quella del percorso tracciato da Cesare Alimonti nel libro La Storia siamo Noi (Editrice Carabba, 2024), attraverso la forza narrativa delle immagini e la potenza comunicativa delle parole, senza che le due cose possano essere scisse l’una dall’altra. Un libro che si inserisce nell’eccezionale filone della “letteratura per immagini” che ha come grande classico di riferimento Un Paese, firmato nel 1955 dallo scrittore Cesare Zavattini e dal fotografo statunitense Paul Strand.

È una profonda affermazione di identità e di responsabilità, quella del percorso tracciato da Cesare Alimonti nel libro La Storia siamo Noi (Editrice Carabba, 2024), attraverso la forza narrativa delle immagini e la potenza comunicativa delle parole, senza che le due cose possano essere scisse l’una dall’altra. Un libro che si inserisce nell’eccezionale filone della “letteratura per immagini” che ha come grande classico di riferimento Un Paese, firmato nel 1955 dallo scrittore Cesare Zavattini e dal fotografo statunitense Paul Strand.

Luoghi, volti, oggetti, strumenti di lavoro e di sapienza del borgo Rocca di Botte, nella provincia de L’Aquila, al confine tra l’Abruzzo e il Lazio, raccontano la vita di quei cafoni, nell’accezione che l’intellettuale Ignazio Silone scelse loro di dare: “Io l’adopero nella certezza che quando nel mio paese il dolore non sarà più vergogna, diverrà nome di rispetto e forse anche di onore”, scriveva nel romanzo Fontamara ambientato in un paese abruzzese povero e oppresso dal fascismo. Un libro che tra il 1946 e il 1963 ricevette ben dieci candidature al premio Nobel per la Letteratura.

“Raccontare e ricordare la vita delle persone con cui abbiamo vissuto, capendo che cosa hanno attraversato, significa ragionare proprio di questo e prendere coscienza che la storia siamo noi”, come scrive Alimonti. Perché, diceva Cesare Pavese, altro eccezionale intellettuale italiano del XX secolo, ne La Luna e i falò, “un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

In una lirica che diventa un inno alla consapevolezza della proprie radici, in un Paese dove le cosiddette aree interne – ovvero i comuni più periferici sia a livello geografico sia per la possibilità di accedere ai servizi essenziali – coprono il 60 per cento della superficie nazionale e hanno solo il 22 per cento della popolazione (dati Strategia Nazionale Aree Interne – Agenzia per la coesione territoriale, agenziacoesione.gov.it) e dove le case che restano sono dei “fantasmi di pietra”, con i muri che crollano sotto il loro stesso peso.

In una lirica che diventa un inno alla consapevolezza della proprie radici, in un Paese dove le cosiddette aree interne – ovvero i comuni più periferici sia a livello geografico sia per la possibilità di accedere ai servizi essenziali – coprono il 60 per cento della superficie nazionale e hanno solo il 22 per cento della popolazione (dati Strategia Nazionale Aree Interne – Agenzia per la coesione territoriale, agenziacoesione.gov.it) e dove le case che restano sono dei “fantasmi di pietra”, con i muri che crollano sotto il loro stesso peso.

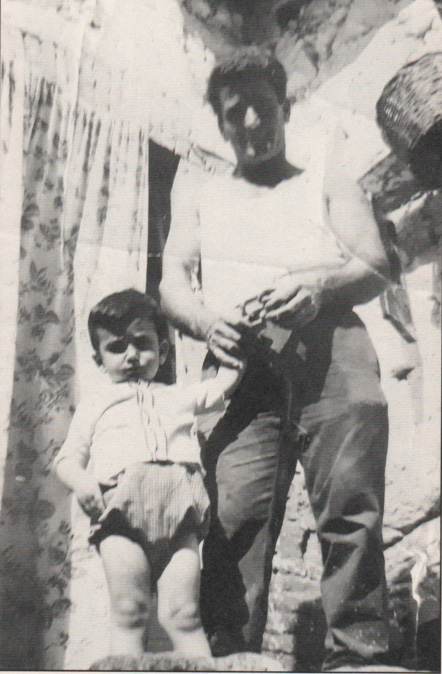

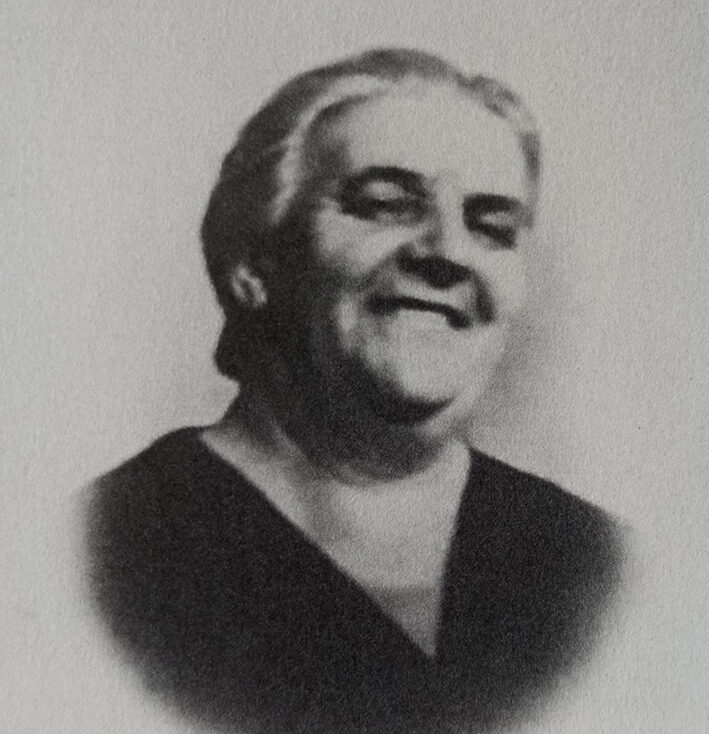

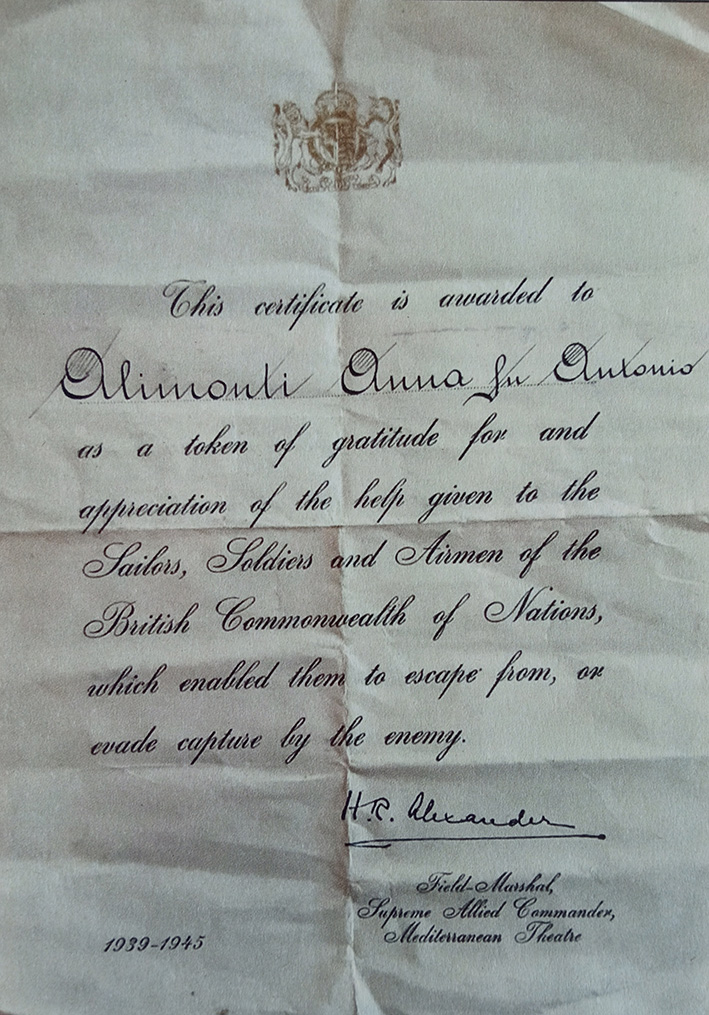

Eppure c’è un altro modo di guardarle, “come scrigni che conservano e preservano uno spazio e un tempo”. Così quando due delle centinaia di prigionieri che dopo l’8 settembre, fra sbandamento di truppe e bombardamenti, riescono a fuggire dal campo di prigionia di Avezzano, nonna Nannina, (ava dell’autore), li nasconde aju pajaru della stalletta, sopra il ricovero del maiale e delle galline. “Nonna Nannina e nonno Cesare speravano che aiutando quei soldati in fuga, altri padri e madri stranieri, al di là del mare Adriatico, potessero aiutare il loro figlio”, spiega Alimonti. Nonna Nannina riceverà il Certificato di Gratitudine e Riconoscimento (vedi la foto che pubblichiamo), per l’aiuto dato ai soldati inglesi. “È del 1945, dello stesso periodo in cui mio padre torna a casa attraverso i campi di prigionia tenuti dagli inglesi in Grecia e in Italia”.

Tra il 1943 e il 1944, Avezzano fu ripetutamente bombardata dalle forze aeree alleate per scardinare il sistema viario e ferroviario, posizionato strategicamente lungo l’asse Roma-Pescara e all’imbocco della direttrice Sora-Cassino-Napoli. L’obiettivo era impedire il rifornimento di armi e munizioni al quartier generale delle forze armate tedesche asserragliate nel vicino castello medievale di Albe. “La storia non si ferma davvero davanti a un portone – canta Francesco De Gregori – la storia entra dentro le stanze, le brucia”. Per le distruzioni subite e per le morti innocenti, alla cittadina abruzzese fu conferita la Medaglia d’Argento al Valor Civile nel 1961.

Stessa tragica sorte toccò a Carsoli, insignita della Medaglia d’Argento al Merito Civile, nell’area denominata Piana del Cavaliere, che include anche Rocca di Botte: “Tra gennaio e maggio 1944 – afferma l’autore – subisce diversi bombardamenti anglo-americani perché considerato un centro di smistamento ferroviario rilevante e come tale da danneggiare e distruggere”, mentre le truppe del comandante delle forze tedesche in Italia, Albert Kesserling, in ritirata verso il Nord Italia, macchieranno di sangue il loro passaggio.

“Il 7 giugno si trovano nel territorio della Rocca tre uomini di Cervara (…) – narra Cesare Alimonti – in una continua sollecitazione, volta “alla costruzione della storia sociale di una comunità, perché è da lì che viene il modo per andare avanti. Sono in cammino con muli e asini per scambiare beni alimentari per sopravvivere”. Furono intercettati da una pattuglia tedesca rimasta a sorvegliare le retrovie fino a Rocca di Botte per poi congiungersi alle truppe in ritirata e costretti ad accompagnarla lungo i sentieri. Nonostante il salvacondotto fornito dai militari a cui avevano dato assistenza, i tre mulattieri furono fucilati mentre facevano ritorno a casa, a pochi metri dal paese: non avevano consegnato loro un lasciapassare, ma l’ordine di uccisione che passò alla storia come l’Eccidio di Valle Brunetta. Sui loro corpi 27 colpi di arma da fuoco di marca tedesca.

Pagina dopo pagina, in un equilibrio dove immagini e parole “si autoalimentano e si complementano”, il libro compie un percorso parallelo tra il paese e il mondo, dove la lente narrativa si stringe, entrando nelle case, e si allarga, dando uno spaccato storico delle vicissitudini mondiali. Così mentre nel 1961 Juri Gagarin, cosmonauta sovietico che per primo compì il volo orbitale intorno alla Terra, Rocca di Botte sarà l’epicentro di due scosse di terremoto di 6,5 e 7 della Scala Mercalli, in un suggestivo tracciato verbale e visuale “per condividere la conoscenza della storia, per riannodare i fili, riconsolidare le pietre dei muri, rimettere insieme chicchi di grano e di uva per lavorare a costruire un domani più equo e libero”. E ricordarci che la storia siamo noi.

Mariangela Di Marco, giornalista

Pubblicato venerdì 14 Febbraio 2025

Stampato il 19/02/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quel-piccolo-borgo-dabruzzo-specchio-di-un-popolo/