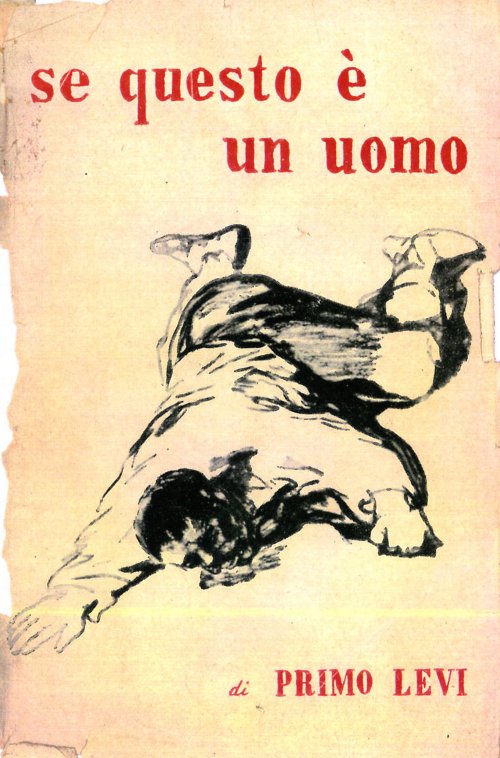

Non ci stancheremo mai di leggere il grande libro di Levi. Forse l’unico libro necessario del secolo scorso, un libro «fatale» come lo definì persuasivamente al suo apparire Umberto Saba. Alla testimonianza di sopravvissuto Primo Levi affianca una comprensione, o il tentativo di una comprensione, del funzionamento dei campi, che sa fare leva sulla lingua italiana in un modo che non ha eguali nella nostra letteratura, come ha recentemente messo in luce Pier Vincenzo Mengaldo [1].

Non ci stancheremo mai di leggere il grande libro di Levi. Forse l’unico libro necessario del secolo scorso, un libro «fatale» come lo definì persuasivamente al suo apparire Umberto Saba. Alla testimonianza di sopravvissuto Primo Levi affianca una comprensione, o il tentativo di una comprensione, del funzionamento dei campi, che sa fare leva sulla lingua italiana in un modo che non ha eguali nella nostra letteratura, come ha recentemente messo in luce Pier Vincenzo Mengaldo [1].

Quello che distingue Se questo è un uomo (SQU) dalla letteratura di testimonianza è una strenua volontà di comprendere il male nazista e il suo meccanismo.

Cesare Cases ha scritto che Levi «inserisce Dante ad Auschwitz», e il rapporto di Levi con Dante è uno luoghi più abusati della critica leviana.

Potremmo utilizzare il libro di Levi per rileggere da un versante contemporaneo un nostro classico, così per una virtuosa retroattività.

Il lager è l’inferno che l’umanità ha sperimentato nel Novecento. Certo la condizione dantesca è la condizione post-mortem, per Levi, invece, si tratta dell’inferno in vita. Se in Dante la pena segue alla colpa, in Levi la pena è senza più colpa. Nel lager non c’è spazio i sillogismi causali danteschi perché, come sappiamo da SQU, «non c’è più perché»; la consolatoria mediazione tra colpa e pena, su cui si reggeva l’intera tradizione giuridica occidentale, è andata a fondo.

Il male nazista si costituisce come una particolare pressione che tende deformare l’essere umano, fisicamente e moralmente, per farne venir fuori il disumano o, come scrive Levi, la bestia, quella bestialità che era, secondo i nazisti, la vera natura del popolo ebraico. Si trattava, alla fine, di umiliare il popolo ebraico perché si esaltasse l’equivoca humanitas spirituale dei tedeschi.

Che cos’è il lager? Seguiamo Levi: «il lager è una macchina per ridere di noi e vilipenderci, e poi è chiaro che ci uccidono […] quando si saranno stancati di vederci nudi, di ballare su un piede solo».

Oppure: «il lager è una gran macchina per ridurci a bestie».

Queste osservazioni ci ricordano una visione preliminare di Kafka.

In un formidabile racconto – Nella colonia penale (1914) –, Kafka descrive una strana macchina che tortura lentamente incidendo sulla carne dei prigionieri, attraverso un sistema di aghi, i termini della loro colpa, nota Kafka che la macchina «non deve uccidere subito».

Il lager descritto da Levi si mostra come un dispositivo o macchina che modula, negandoli, ma mai del tutto, i bisogni primari degli esseri umani, bisogni che sembrano, fino a un certo punto, indefinitamente comprimibili; come la fame e la sete. Queste ultime, scrive Levi, così come saranno avvertite nel lager, sono cosa sconosciuta agli uomini liberi. La macchina del lager è adatta allo scopo, le sue parti sono tutte solidali tra loro (amministrazione, treni, funzionari, camere a gas, forni, ordini e finalità).

Dove stanno la tortura e il vilipendio? Stanno nell’umiliare la fisiologia umana, nel renderla così urgente e selvaggia da modificare il corpo e soprattutto i caratteri morali: non affamare subito gli ebrei era un modo per renderli indefinitamente vittime degradate e da degradare prima di passarle alla camera a gas [2]. Esaltare quei bisogni fisiologici e dilazionarli all’infinito per ridurre l’uomo ad essere solo fame e sete.

Dove stanno la tortura e il vilipendio? Stanno nell’umiliare la fisiologia umana, nel renderla così urgente e selvaggia da modificare il corpo e soprattutto i caratteri morali: non affamare subito gli ebrei era un modo per renderli indefinitamente vittime degradate e da degradare prima di passarle alla camera a gas [2]. Esaltare quei bisogni fisiologici e dilazionarli all’infinito per ridurre l’uomo ad essere solo fame e sete.

Era noto, per esempio, che i magazzini dei lager erano pieni di cucchiai ma ai prigionieri veniva consegnata una scodella senza l’utensile per la zuppa.

A un certo punto Levi scrive: «il lager è la fame». Totale identificazione dove il sostantivo fame senza nessuna specificazione si mostra nella sua infinita cruda vastità; in altri passi Levi dettaglierà con «fame vivente» o «fame cronica».

Di notte in baracca il prigioniero Levi tende l’orecchio e scorge i segni visibili di un gigantesco sogno collettivo:

«Si sentono i dormienti respirare e russare, qualcuno geme e parla. Molti schioccano le labbra e dimenano le mascelle. Sognano di mangiare […] è un sogno spietato, chi ha creato il mito di Tantalo doveva conoscerlo […] non si vedono soltanto i cibi, ma si sentono in mano, distinti e concreto se ne percepisce l’odore ricco e violento; qualcuno ce li avvicina fino a toccare le labbra, poi una qualche circostanza, ogni volta diversa, fa sì che l’atto non vada a compimento. Allora il sogno si disfa e si scinde nei suoi elementi, ma si ricompone subito dopo, e si ricomincia simile e mutato».

La fame piega i corpi, li modella li costringe a una perpetua ricerca di qualcosa da mangiare, gli uomini perdono il loro baricentro e come figure dantesche si aggirano in continuo movimento, si curvano su se stessi e vengono stravolti moralmente.

Nel capitolo IX – I sommersi e i salvati – Levi descriverà i modi in cui ogni prigioniero cerca di procurarsi in ogni modo da mangiare. C’è chi sopravvivrà esaltando le sue doti di egoismo e cinismo (p.e. la figura di Henri), e c’è chi, come Levi, sperimenterà la cooperazione e l’agire in comune, conservando, dunque, un residuo di umanità.

Il potere nazista prima di gasare le sue vittime procurava di umiliarle e privarle con tutti i mezzi di ogni dignità. La degradazione della humana conditio per fame e sete fu una di queste strategie [3].

«Si aggiravano a decine, i disperati della fame […] che un istinto fallace spinge dove le mercanzie più esibite rendono più acre il rodimento dello stomaco e più assidua la salivazione».

Siamo nei pressi di una cinematica dell’abiezione umana, Levi descrive una delle forme infinite che può assumere il patire dei viventi, la fame da bestie, appunto, capace di confinare l’identità dell’animale umano al suo esclusivo dato biologico.

Mangiare e non altro, una bulimia insaziabile dovuta a una mancanza cronica (il cibo era sistematicamente scarso e mai adeguato alle necessità fisiologiche), che costringe i prigionieri ebrei a una attività senza sosta alla ricerca di cibo, quasi una deformazione grottesca dei precetti della Bibbia ebraica che reclamavano per un giorno della settimana il riposo, la sospensione, la festa, l’inoperosità [4].

Sebastiano Leotta, docente al liceo scientifico “Cornaro” di Padova

Testi

Primo Levi, Se questo è un uomo, edizione commentata a cura di Alberto Cavaglion, Einaudi, Torino 2012.

F. Kafka, Nella colonia penale, in Il messaggio dell’imperatore, trad. it. A. Rho, Adelphi, Milano 1981.

P. Caleffi, Si fa presto a dire fame, Mondadori, Milano 1967 (prima edizione 1954)

Appendice da “Vita e destino” di Vasilij Grossman

Appendice da “Vita e destino” di Vasilij Grossman

C’era la fame, nel lager.

L’acqua gorgoglia nei canali, sciaborda, sospira, rumoreggia lungo la riva e pi di colpo ringhia, ruggisce, stacca grosse zolle sassose, trascina tronchi enormi come se fossero fili di paglia; il sangue si gela a guardare un fiume schiacciato tra due rive strette che fa tremare le rocce; non sembra nemmeno acqua, la sua,ma una pesante massa di piombo trasparente- viva, folle, imbizzarrita.

Come l’acqua, anche la fame è legata in modo continuo e naturale alla vita e , come l’acqua, di colpo si trasforma in una forza che distrugge il corpo, che spezza e deforma l’anima, che stermina masse di milioni di persone.

La mancanza di cibo, il gelo e la neve, la siccità dei boschi e steppe, le inondazioni, le epidemie falcidiano greggi e mandrie, uccidono lupi, uccelli canterini, volpi, api, cammelli, pesci e vipere. E durante le calamità naturali anche gli uomini soffrono e diventano bestie.

Lo Stato può decidere di rinchiudere la vita all’interno di dighe, di forzarla artificialmente e allora, come l’acqua intrappolata fra due rive strette, la forza tremenda della fame scuote, spezza, deforma, distrugge un uomo, una razza, un popolo.

Molecola dopo molecola, la fame spreme grassi e albumine dalle cellule umane, rende friabili le ossa, fa incurvare le gambe rachitiche dei bambini, annacqua il sangue, fa girare la testa, asciuga i muscoli, corrode il tessuto nervoso; la fame svuota l’anima, scaccia la gioia e la fiducia, toglie la forza di pensare e genera rassegnazione, bassezza, crudeltà, sconforto e indifferenza.

L’uomo arriva a perdere ciò che ha di umano, e un uomo affamato è capace di uccidere, di mangiare cadaveri, di mangiare altri essere umani.

Lo Stato è in grado di costruire dighe per separare il grano e la segale da chi li ha seminati, provocando così una moria tremenda, simile a quella che uccise milioni di persone a Leningrado durante l’assedio nazista e milioni di prigionieri di guerra nei lager di Hitler.

Cibo! Mangiare! Nutrimento! Pappatoia! Pane e companatico! Vivande e cibarie!! Pietanze e manicaretti! Piatti ben conditi, piatti di carne, o dietetici e modesti! Tavole imbandite e abbondanti, raffinate e semplici, campagnole! Viveri. Cibo, cibo…

Bucce di patata, cani, rane, lumache, foglie marce di cavolo, barbabietole andate a male, carne di cavallo rancida, carne di gatto, carne di corvo e di cornacchia, frumento crudo, cuoio di cinture, pelle da stivali, colla, terra impregnata di grasso di scarto delle mense ufficiali: tutto si mangia. Tutto ciò che riesce a passare attraverso la diga.

Vasilij Grossman, Vita e destino, Adelphi, Milano 2013, parte II cap. 51

Note

[1] Cf. P.V. Mengaldo, Per Primo Levi, Einaudi, Torino 2019.

[2] In libro che meriterebbe di essere riletto Pietro Caleffi, raccontando la sua prigionia politica, a Mauthausen scrive questo pagina impressionante: «Ma io volevo sopravvivere come uomo. Mi terrorizzava la facile prospettiva di perdere il pensiero e la memoria, di non riconoscere più gli amici, di imbestiarmi dentro. Un giorno, mentre consumavano all’aperto la “zuppa”, alcune lievissime cose grigiastre che volteggiavano nell’aria caddero nella Miski [la gamella, ndr]. Un compagno che mi era vicino disse: “Il crematorio lavora”. “Bene” risposi “abbiamo un po’ di carne”. Più tardi ripensai a quel fatto e a quel dialogo e sentii un orrore immenso, dentro di me, non per il fatto, ma per quelle mie parole che avevano il significato segreto di un totale ottundersi della mia sensibilità, della mia coscienza.» cfr. P. Caleffi, Si fa presto a dire fame, Mondadori, Milano 1967.

[3] Naturalmente è da aggiungere il lavoro coatto.

[4] K. Brandys, in Sansone, ricordava, riferendosi ai medici nazisti nella Polonia occupata, «hanno saputo che la religione ebraica non permette di mutilare i cadaveri e subito vogliono sezionare i cadaveri ebrei». Citato in P:V: Mengaldo, La vendetta è il racconto. Testimonianze e riflessioni sulla Shoah, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p.147.

Pubblicato mercoledì 18 Settembre 2019

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/macchina-totale/