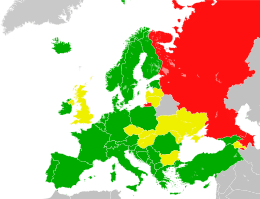

“Non stiamo zitte, non abbiamo paura, noi disobbediamo”. Da giorni le donne della Turchia stanno protestando nelle piazze di tutto il Paese e con ogni mezzo contro la decisione del Presidente della Repubblica Erdoğan di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul. La “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” fu aperta alle firme degli Stati aderenti proprio nella città sul Bosforo quasi 10 anni fa, l’11 maggio 2011, entrata in vigore nel 2014. Dopo il ritiro dalla Convenzione annunciato dalla Polonia, uno Stato europeo che sta facendo passi indietro sui diritti delle donne, il voto contrario del parlamento di Budapest lo scorso anno contro la ratifica di questo importante documento, e il rifiuto della convalida anche della Slovacchia, ecco la Turchia seguire il trend populista del fare politica autoritaria sul corpo delle donne. Anche con questo ultimo atto.

Così, nove anni dopo la ratifica dell’accordo, la Turchia dell’uomo forte Erdoğan ha revocato la partecipazione a questo fondamentale strumento giuridico contro la violenza di genere attraverso un decreto presidenziale. Sembra passata un’era geologica da quando nella città sul Bosforo furono ospitati i lavori per la ratifica finale del documento da cui prende il nome, e che la Turchia firmò per prima. Allora Recep Tayyip Erdoğan era già primo ministro, in politica nazionale da un circa un decennio, e molto ansioso di mostrare il nuovo corso di un Paese impegnato a compiere ogni giorno passi importanti verso una democrazia compiuta, dopo i decenni dei colpi di Stato, proprio per entrare in Europa.

La Convenzione di Istanbul è uno dei più avanzati e vincolanti strumenti in ambito internazionale, a partire da una definizione giuridica di “genere”. Chi critica la Convenzione lo fa strizzando l’occhio alle anime conservatrici del tessuto sociale, parlando di attacco ai valori tradizionali e alla famiglia. Intanto il numero di femminicidi e stupri in questo tipo di società aumenta proprio perché politici di professione in calo di consensi lucrano sul corpo delle donne.

Il fatto che proprio la Turchia, prima firmataria, si ritiri da questo trattato internazionale è un atto dal forte impatto simbolico. Nel testo della Convenzione, in cui si stabiliscono una serie di delitti caratterizzati dalla violenza contro le donne, si prendono di mira anche i crimini commessi in nome del cosiddetto “onore” che purtroppo nel Paese della Mezzaluna sono ancora molto frequenti.

Dopo il fallito colpo di Stato del 2016 Erdoğan ha calcato ulteriormente la mano contro le opposizioni: in queste ore il partito di sinistra e progressista Hdp rischia la chiusura, c’è una repressione in atto contro studenti, donne, esponenti della società civile.

E se gli oppositori politici da tempo affollano le carceri, la moneta locale fortemente instabile, le difficoltà economiche e la gestione della pandemia hanno aumentato il giro di vite e le violenze. L’uso politico del corpo delle donne serve così a catturare il consenso delle aree più conservatrici e integraliste

La narrativa apologetica del partito fondato dal presidente turco, l’Akp, che ogni tanto emergeva dai discorsi di alcuni leader di partito nei comizi, in questi ultimi anni è diventata più sfacciata. Così frasi del tipo “una donna che non fa figli è incompleta”, “una donna non deve ridere in pubblico”, “una donna deve fare almeno tre figli per essere una brava cittadina” sono diventati la normalità del discorso pubblico. Intossicando e producendo ancora di più violenze e disparità sociali.

Erdoğan è un politico scaltro e da sempre fa quello che è più conveniente per aumentare i consensi: nel 2011 l’obiettivo era l’ingresso in Europa, e la Convenzione di Istanbul faceva parte del pacchetto, ma oggi il suo sguardo è rivolto altrove ed è dunque più utile parlare alle masse conservatrici e in crisi economica usando ancor di più l’argomento del ruolo delle donne nella società insieme all’arma della religione.

L’intensificarsi della soffocante interferenza del governo Akp nella vita delle donne ha perciò incoraggiato ulteriormente l’aggressività maschile.

Nonostante tutto però molte donne nel Paese guidato da Erdoğan, che siano turche, curde, alevite, armene, siriache o appartenenti alla comunità Lgbtqi lottano e si ribellano alla concezione patriarcale della società e per ottenere diritti per tutti i cittadini.

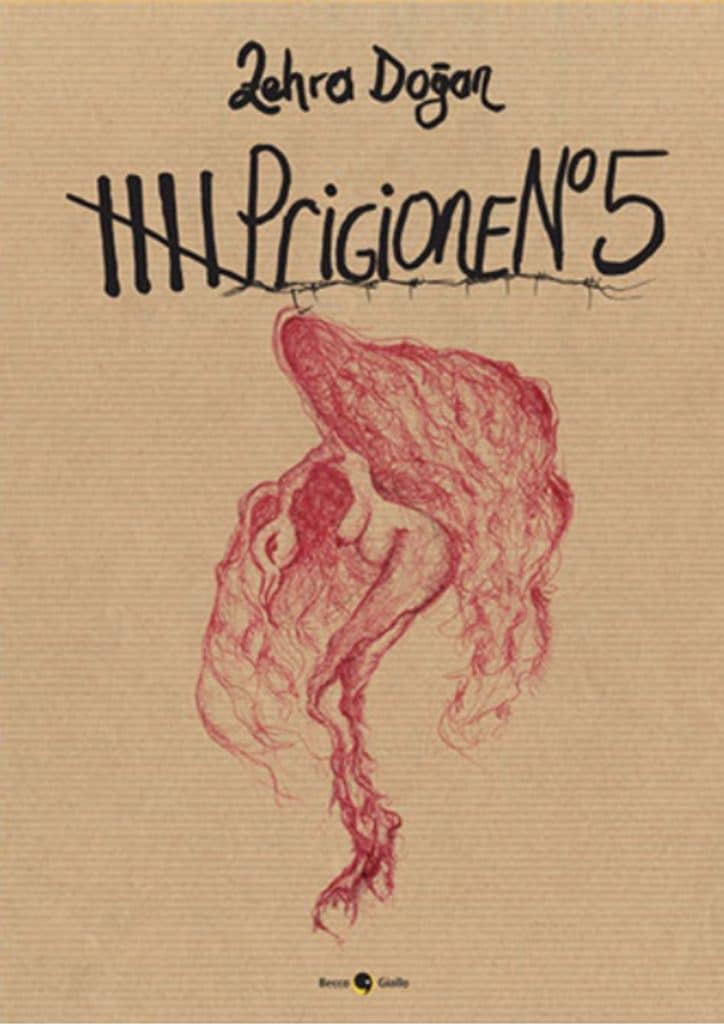

Proprio come nella esemplare vicenda di Zehra Doğan, artista e giornalista curda, finita nelle carceri turche per quasi tre anni, rea di aver postato sui social media un suo dipinto sulla guerra, il conflitto turco-curdo che da decenni paralizza il Paese (dopo il suo rilascio, l’artista concesse un’intervista a Patria indipendente e a Genova, in occasione del Festival dell’Eccellenza al Femminile 2020, ricevette un premio consegnato da Maria Grazia Daniele dell’Anpi Chiavari e da Arianna Cesarone, dell’Anpi Genova).

Di Zehra Doğan esce domani 1 aprile in Italia il libro Prigione n° 5, edito da Becco Giallo, un racconto in forma di graphic memoir sull’esperienza di lotta e resistenza femminista in carcere.

Il titolo si riferisce alla tristemente famosa Prigione n. 5 di Diyarbakır (Amed in curdo), città del sudest della Turchia in cui l’autrice ha scontato una parte della pena, prima di essere trasferita in un altro penitenziario di massima sicurezza. Autori curdi quali per esempio il romanziere Mehmed Uzun e il politico Mehdi Zana hanno già raccontato la famigerata prigione n. 5 di Diyarbakır, luogo di morte, torture e abusi, in altri e apparentemente lontani e bui anni della Turchia. Questa prigione non solo rappresenta la coscienza oscura della Turchia del passato e del presente ma è anche il luogo storico da cui è partita la resistenza del popolo curdo per affermare lingua, identità e diritti.

Il titolo si riferisce alla tristemente famosa Prigione n. 5 di Diyarbakır (Amed in curdo), città del sudest della Turchia in cui l’autrice ha scontato una parte della pena, prima di essere trasferita in un altro penitenziario di massima sicurezza. Autori curdi quali per esempio il romanziere Mehmed Uzun e il politico Mehdi Zana hanno già raccontato la famigerata prigione n. 5 di Diyarbakır, luogo di morte, torture e abusi, in altri e apparentemente lontani e bui anni della Turchia. Questa prigione non solo rappresenta la coscienza oscura della Turchia del passato e del presente ma è anche il luogo storico da cui è partita la resistenza del popolo curdo per affermare lingua, identità e diritti.

Il memoir grafico di Zehra Doğan è un racconto in presa diretta, un diario intimo e al tempo stesso corale delle lotte e sofferenze del popolo curdo nelle carceri turche, è l’azione politica e intellettuale di una donna che si ribella subito alla condanna e alla pigrizia e non accetta di annullarsi, dando invece vita a un atto di resistenza.

I disegni del libro sono stati creati dall’autrice sul retro delle lettere che riceveva in carcere da un’amica, attivista turca in Francia, e usciti clandestinamente. Sono quindi anche “un documento storico”, come scrive Elettra Stamboulis nella prefazione, oltre che “il primo fumetto realizzato in carcere in diretta”.

Prigione n° 5 ha un grande pregio, unitamente alla qualità dei disegni e alla potenza delle storie che vi si narrano, cioè quello di rendere materia viva una sofferenza e di trasformarla. Zehra Doğan fa come cantava Leonard Cohen: attraverso le crepe del sistema e della violenza lavora e scava tanto da far entrare la luce. In un luogo di annullamento, dove manca tutto a cominciare dai diritti, l’artista viene privata anche dei materiali per dipingere e per disegnare e così trova nuovi modi per arrivare a tutti, a chiunque non voglia voltarsi dall’altra parte. “In questo luogo dove tutto viene continuamente limitato, dove è difficile trovare anche solo una matita, imparerò a creare dal nulla”, scrive l’autrice.

In prigione, come spiega Doğan in una delle tavole del libro, “tutta la vita entra in un sacco della spazzatura” eppure è da quella e da altre prigioni turche che è partita l’attuale resistenza al governo del nuovo sultano Erdoğan.

Per squarciare il velo dell’indifferenza che si fa normalità, Doğan fa anche l’elenco dei nomi, di chi ha dato la vita per la libertà ed è morto tra quelle mura. Oggi Zehra Doğan, dopo aver scontato la sua pena a seguito di un processo farsa, vive in modalità nomade in Europa, nel 2020 ArtReview l’ha inserita tra i 100 artisti più influenti al mondo. Le sue opere ci parlano della forza delle donne che lottano e che non abbassano lo sguardo.

Per squarciare il velo dell’indifferenza che si fa normalità, Doğan fa anche l’elenco dei nomi, di chi ha dato la vita per la libertà ed è morto tra quelle mura. Oggi Zehra Doğan, dopo aver scontato la sua pena a seguito di un processo farsa, vive in modalità nomade in Europa, nel 2020 ArtReview l’ha inserita tra i 100 artisti più influenti al mondo. Le sue opere ci parlano della forza delle donne che lottano e che non abbassano lo sguardo.

Antonella De Biasi

Pubblicato mercoledì 31 Marzo 2021

Stampato il 08/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/lettere-di-una-donna-dal-carcere/