In un capitolo di quel grande libro sulla Resistenza che è I piccoli maestri, Luigi Meneghello elogia la mitragliatrice Bren in uso ai partigiani: «Il Bren è una grande arma, leggero, sicuro, preciso e di un’efficacia spaventosa… Più il Bren rivelava le sue virtù, e più insultavamo il Duce». La pagina continua con riflessioni sugli esplosivi che la sua banda partigiana aveva disposizione: «anche una parte delle bombe a mano che avevamo erano italiane, e come tutti sanno queste non erano armi vere e proprie ma piuttosto aspetti dell’abbigliamento, come le fasce gambiere e le giberne. Ripensandoci, non è meraviglia che un popolo amante dei fuochi artificiali e dei rumori in genere, abbia prodotto queste bombe… l’eredità militare del vecchio sistema era goffa e torpida, e anche la libertà la ravvivava a stento. Tutt’altra cosa erano le canadesi a quadretti: si sfilava un anello e scattava un manichetto di metallo; quattro secondi dopo i quadretti facevano la barba al paesaggio».

In queste splendide righe Meneghello non solo c’informa su che cosa usavano i partigiani della sua formazione, ma si avventura anche in una riflessione sul significato culturale e psicologico degli oggetti adoperati, armi in questo caso: dall’elogio dell’efficacia del Bren nella lotta contro i fascisti, esaltata dall’accompagnamento dei vituperi contro il duce, a quello delle bombe a mano canadesi contro quelle italiane, armi di un popolo che non amava la guerra ma i botti di capodanno e che il regime fascista trascinò in una guerra devastante e umiliante.

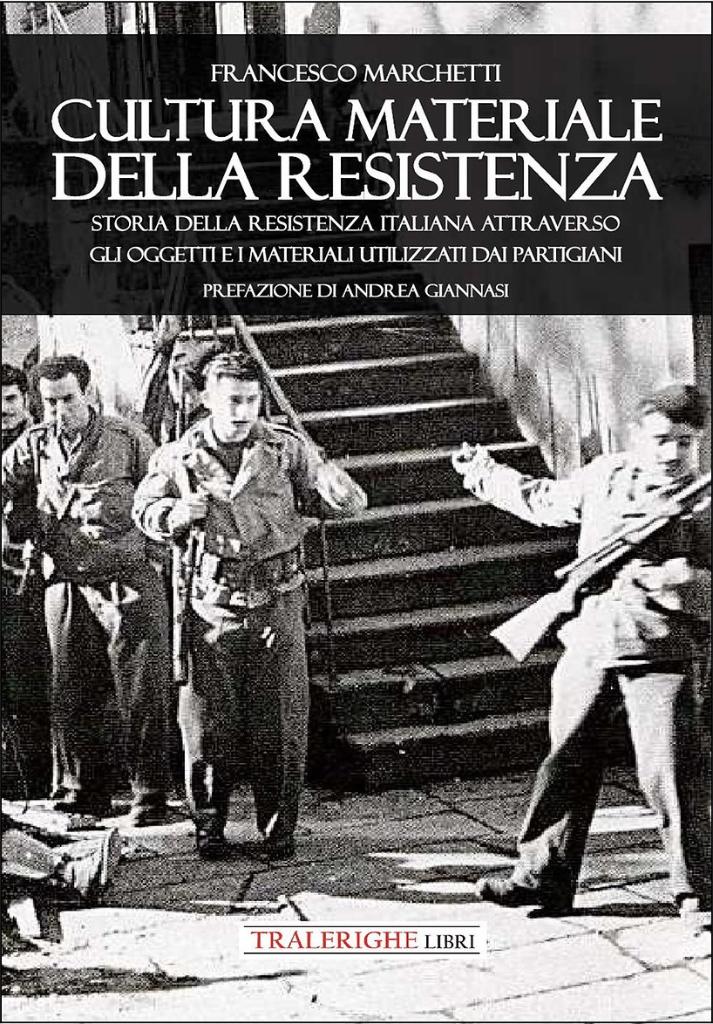

Il Bren Mk. 2, scrive Francesco Marchetti nel suo utilissimo catalogo degli oggetti usati dai partigiani, era la versione modificata di una mitragliatrice prodotta a Brno, in Cecoslovacchia. Le modifiche erano fatte nella città di Enfield nella Royal Small Arms Factory. Da qui Bren, sigla che univa le prime lettere delle due città. Sparava dai 480 ai 540 colpi al minuto e non aveva un sistema di raffreddamento della canna, perciò era più leggero rispetto ad altre mitragliatrici raffreddate ad acqua. Questo ed altri particolari tecnici ci svela l’autore di questo repertorio di militaria, raccolti e collezionati nel corso di quasi vent’anni. Oggetti di ogni genere relativi alla Guerra di Liberazione raccontati in quasi 800 pagine corredate da centinaia di fotografie, insomma l’universo materiale del nostro movimento partigiano: bandiere, manifesti, documenti, vestiario, mezzi di comunicazione, equipaggiamento, medaglie e distintivi, armi (a cui sono dedicate circa 200 pagine). Si tratta di un argomento poco studiato dalla saggistica ed è perciò una necessaria catalogazione che ci ricorda la dimensione militare della Resistenza: l’apporto dei partigiani alla guerra di Liberazione, come è noto, è stato importante per gli Alleati e importantissimo per la dignità della nazione italiana che poteva dimostrare, pur in una sua minoranza, di non essersi identificata nel binomio italiano-fascista.

Ricorriamo ancora alla grande letteratura resistenziale, anzi, alla grande letteratura e basta, per segnalare uno dei capitoli più interessanti del libro. Nel racconto I ventitré giorni della città di Alba Fenoglio descrive l’ingresso delle bande partigiane nella città di Alba il 10 ottobre 1944: «Fu la più selvaggia parata della storia moderna: solamente di divise ce n’era per cento carnevali. Fece impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito dell’uniforme di gala di colonnello d’artiglieria cogli alamari neri e le bande gialle e intorno alla vita il cinturone rossonero dei pompieri col grosso gancio. Sfilarono i badogliani con sulle spalle il fazzoletto rosso e tutti, o quasi, portavano ricamato sul fazzoletto il nome di battaglia».

Una peculiarità del movimento partigiano, infatti, era la varietà e variabilità delle divise: tedesche, inglesi, americane, tute mimetiche… insomma un eterogeneo modo di vestire che rifletteva la scarsità di mezzi ma anche la creatività, se si può dire così, dei partigiani. In un certo senso s’inventavano le divise a seconda dell’ispirazione politica o semplicemente dal materiale a disposizione. Un caso interessante è quello dei garibaldini della Valsesia e della Valdossola che produssero divise di colore bruno-rossiccio e poi camicie e fazzoletti di diverso colore per ogni brigata a seconda della provenienza politica. Nel tempo però si assistette a una certa a uniformità grazie ai rifornimenti alleati. Anche l’apparato fotografico di questo capitolo è notevole e ci fa fare un viaggio nella manifattura militare resistenziale. Segnaliamo, particolare, l’uniforme di Piero Rastelli, detto Pedar, comandante della Brigata Garibaldi “Strisciante Musati”, esposta nella sede Anpi di Varallo Sesia (Vercelli), e quella del partigiano Franco Rosso, detto Stoch, con delle primule cucite sulle mostrine e conservata al museo civico di Cuggiono (Milano). Da segnalare anche il cappello garibaldino, ispirato al classico kepì, che vediamo in una foto di Vanda Bianchi, nome di battaglia Sonia, partigiana della Brigata Garibaldi “Ugo Muccini” di Sarzana (La Spezia), che fra l’altro fu una di quelle donne che cucì cappelli per la propria brigata.

Una peculiarità del movimento partigiano, infatti, era la varietà e variabilità delle divise: tedesche, inglesi, americane, tute mimetiche… insomma un eterogeneo modo di vestire che rifletteva la scarsità di mezzi ma anche la creatività, se si può dire così, dei partigiani. In un certo senso s’inventavano le divise a seconda dell’ispirazione politica o semplicemente dal materiale a disposizione. Un caso interessante è quello dei garibaldini della Valsesia e della Valdossola che produssero divise di colore bruno-rossiccio e poi camicie e fazzoletti di diverso colore per ogni brigata a seconda della provenienza politica. Nel tempo però si assistette a una certa a uniformità grazie ai rifornimenti alleati. Anche l’apparato fotografico di questo capitolo è notevole e ci fa fare un viaggio nella manifattura militare resistenziale. Segnaliamo, particolare, l’uniforme di Piero Rastelli, detto Pedar, comandante della Brigata Garibaldi “Strisciante Musati”, esposta nella sede Anpi di Varallo Sesia (Vercelli), e quella del partigiano Franco Rosso, detto Stoch, con delle primule cucite sulle mostrine e conservata al museo civico di Cuggiono (Milano). Da segnalare anche il cappello garibaldino, ispirato al classico kepì, che vediamo in una foto di Vanda Bianchi, nome di battaglia Sonia, partigiana della Brigata Garibaldi “Ugo Muccini” di Sarzana (La Spezia), che fra l’altro fu una di quelle donne che cucì cappelli per la propria brigata.

Ma vorrei tornare ancora alla questione delle armi, davvero centrale nella Resistenza. Per i partigiani era di vitale importanza procurarsi armi e munizioni; i rifornimenti alleati infatti arriveranno, con qualche eccezione, solo dalla primavera del 1944, prima si cercava di racimolarne dai depositi dell’esercito italiano o si sottraevano a industrie belliche o ai treni merci che ne trasportavano. Se ne trovavano anche nelle caserme abbandonate dopo l’8 settembre, o si prendevano al nemico.

Ma vorrei tornare ancora alla questione delle armi, davvero centrale nella Resistenza. Per i partigiani era di vitale importanza procurarsi armi e munizioni; i rifornimenti alleati infatti arriveranno, con qualche eccezione, solo dalla primavera del 1944, prima si cercava di racimolarne dai depositi dell’esercito italiano o si sottraevano a industrie belliche o ai treni merci che ne trasportavano. Se ne trovavano anche nelle caserme abbandonate dopo l’8 settembre, o si prendevano al nemico.

A questo, si devono aggiungere gli armamenti di fortuna: vecchie armi dei conflitti precedenti (mi viene in mente la gabilondon, una pistola semiautomatica della prima guerra mondiale, citata in Banditi di Pietro Chiodi). Ma l’arma forse più utilizzata e desiderata dalle formazioni partigiane è stata lo Sten di produzione inglese. Semplice, essenziale e robusto, lo Sten fu impiegato in tutti i fronti dai britannici, si poteva smontare e occultare facilmente. Era un mitra classico da combattimento irregolare, molto efficace nel raggio dei venti 20 metri. Una specie di elogio dello Sten si legge nel capitolo VII di Una questione privata. Quando Milton arriva al campo della brigata partigiana di Hombre, ha uno scambio di pareri con un ragazzino «vestito tra il contadino e lo sciatore, con una vivida stella rossa nel centro del mefisto». Milton porta una carabina americana calibro 8 e il giovanissimo partigiano gli dice che se potesse scegliere preferirebbe come arma lo Sten, perché la carabina «non fa le raffiche, son le raffiche che piacciono a me».

Insomma, Cultura materiale della Resistenza è un testo utilissimo per entrare nella concretezza quotidiana del movimento partigiano. Unico limite di questo ponderoso volume è la mancanza di un indice non tanto dei nomi, quanto delle centinaia di oggetti ‘resistenziali’ catalogati, indice che avrebbe reso agevole anche una consultazione estemporanea e mirata.

Insomma, Cultura materiale della Resistenza è un testo utilissimo per entrare nella concretezza quotidiana del movimento partigiano. Unico limite di questo ponderoso volume è la mancanza di un indice non tanto dei nomi, quanto delle centinaia di oggetti ‘resistenziali’ catalogati, indice che avrebbe reso agevole anche una consultazione estemporanea e mirata.

Pubblicato domenica 14 Luglio 2024

Stampato il 19/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/le-cose-possono-parlare-e-quelle-della-lotta-di-liberazione-lo-fanno/