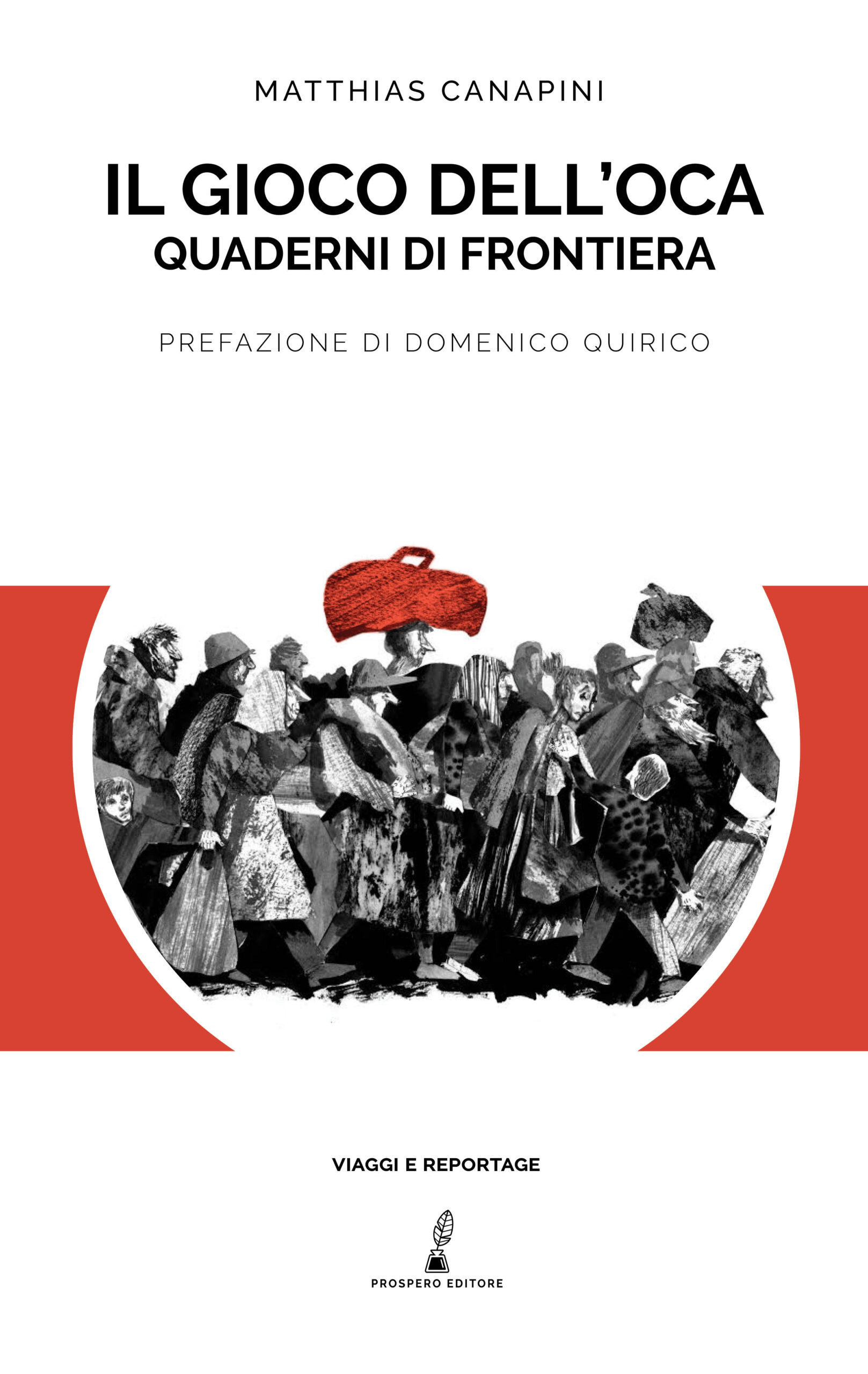

Matthias Canapini (Fano, 1992) è uno scrittore, fotografo e camminatore. Dal 2012 al 2020 ha viaggiato in Asia, Africa e Medio Oriente, raccogliendo le storie dei “popoli in cammino”. Alcune di queste storie sono confluite ne Il gioco dell’oca, quaderni di frontiera, che affronta in presa diretta il fenomeno della migrazione verso l’Europa. In occasione della mostra fotografica La casa sulle spalle, che si è tenuta a Lipsia dal 4 al 9 marzo 2025, abbiamo avuto il piacere di conoscere Matthias e di scambiare quattro chiacchiere sul suo lavoro e sul suo ultimo libro, di cui offriamo qui un sincero invito alla lettura.

Matthias Canapini (Fano, 1992) è uno scrittore, fotografo e camminatore. Dal 2012 al 2020 ha viaggiato in Asia, Africa e Medio Oriente, raccogliendo le storie dei “popoli in cammino”. Alcune di queste storie sono confluite ne Il gioco dell’oca, quaderni di frontiera, che affronta in presa diretta il fenomeno della migrazione verso l’Europa. In occasione della mostra fotografica La casa sulle spalle, che si è tenuta a Lipsia dal 4 al 9 marzo 2025, abbiamo avuto il piacere di conoscere Matthias e di scambiare quattro chiacchiere sul suo lavoro e sul suo ultimo libro, di cui offriamo qui un sincero invito alla lettura.

Si esce dalla lettura de Il gioco dell’oca, quaderni di frontiera accompagnati da ondate di sentimenti contrastanti: il primo a colpirci è la tristezza, reazione tanto banale quanto inevitabile, di fronte alle centinaia di storie tragiche e strazianti raccolte da Matthias con lucida consapevolezza del proprio ruolo. Alla tristezza sopraggiunge presto lo scoramento: contro un sistema così diffuso, radicato, violento e potente, non c’è nulla da fare (tesi che capita di incontrare spesso, nel corso della lettura, per bocca di molti sfiniti operatori e volontari delle Ong). Poi comincia la riflessione, o almeno un suo tentativo: qualcuno, se non altro, ha scritto questo libro. Qualcuno ha dato ascolto e seguito a un’urgenza in primo luogo individuale, quella di vedere la frontiera con i propri occhi, di farne esperienza diretta, di capirne il significato per chi, nato dall’altro lato del muro, vive in cammino; urgenza che si è poi sviluppata associando all’attività di ricezione delle storie quella, altrettanto importante, della loro trasmissione.

Per sua stessa ammissione, l’idea giovanile di poter cambiare qualcosa (nello specifico, il mondo) attraverso l’atto della scrittura, ha lasciato il posto, oggi, a una più modesta e matura ambizione: lasciare, di queste storie, una traccia. L’Umanità è anzitutto memoria: questa sembra essere una delle massime fondanti la sua filosofia. Le altre emergono, viaggio dopo viaggio, leggendo. Matthias insiste con convinzione su due concetti: la complessità, che si manifesta nelle storie in apparenza contraddittorie, rivelatrici non tanto di un’intrinseca assurdità del mondo, ma dell’irremovibile distorsione dei fatti operata dalla nostra prospettiva e dal nostro giudizio; e la sottigliezza del confine tra la curiosità e il feticismo.

Cenni biografici: gioventù e viaggi

Per capire come abbia potuto maturare, nello stretto arco di 33 anni, questo tipo di pensiero, è necessario immaginarlo bambino: “Il viaggio all’interno della nostra casa c’è sempre stato. Viaggiavamo con i miei genitori in giro per l’Europa, con la macchina. Io ero il più piccolino dei fratelli, anche fisicamente, mi mettevano nel baule della macchina, in mezzo a valigie, scatolette di tonno e sacchi a pelo, e questa è stata la mia infanzia. La porta di casa per me è sempre stata un valico facilmente oltrepassabile. Non ho mai avuto paura di uscire di casa. Il viaggio è diventato vocazione intorno ai 16 anni, leggendo Ryszard Kapuściński, Tiziano Terzani, Monika Bulaj, e i grandi scrittori del Novecento. Finita l’adolescenza ho fatto il muratore, l’aiuto cuoco, il cameriere, per poter mettere da parte il necessario e partire. Una volta trovati nella penna e nella macchina fotografica degli strumenti validi, mi sono lanciato”.

Matthias definisce spesso il suo un “percorso informale”, in un doppio senso: non ha atteso il diploma in giornalismo o il master a Londra prima di partire, e non ha fatto della sua vocazione una pura professione, cioè non è mai andato nei luoghi per vendere un articolo, ma per raccontare, il che lo ha liberato della pressione di un giornale, ma allo stesso tempo del sostegno logistico oltre, ovviamente, di quello economico. Nonostante questo, non è mai partito veramente a caso, bensì spinto, per dirla con lui, dalle connessioni della vita stessa: “Mi spiego: sono partito dalla Bosnia con un progetto sulle mine antiuomo, e la Bosnia è tornata tanti anni dopo per seguire le rotte dei migranti. Ero nei Balcani ed è scoppiata la guerra in Siria, ho fatto qualche passo in là ed ero già nel Vicino Oriente, mentre ero in Siria è scoppiata la guerra in Ucraina o le proteste di piazza Maidan; nel 2015 ero in Nepal per raccontare le conseguenze del terremoto e arriva il terremoto di Amatrice, e quindi io, essendo marchigiano, sono tornato a casa e ho trovato la stessa situazione del Nepal, ecco, è tutto un seguire queste tracce, ho solo inseguito la Storia mentre si faceva”.

La scrittura: l’oggetto e il metodo

E di questo perpetuo inseguimento scrive. Non c’è conversazione, intervista o chiacchierata, che non tocchi a un certo punto il tema del suo lavoro di reportagista e della reputazione che a questo lavoro comunemente si associa: “Per quanto questa vita possa essere romantica, è doppiamente stereotipata: da una parte è svilente, perché ti descrivono sempre come il giramondo che chiacchiera con la gente e non fa un cazzo, dall’altra diventi una specie di eroe, e l’ovvia verità è non è né l’uno né l’altro”.

Ma il costo più alto di questo lavoro non è la superficialità con cui si viene etichettati alle mostre o alle presentazioni dei libri. Infatti non è un caso che Matthias parli di tutto questo al passato. Essersi fermato è stato altrettanto importante che partire. Se non fosse partito non avrebbe raccolto quelle testimonianze, se non si fosse fermato si sarebbe spezzato, psicologicamente, e non ne avrebbe più parlato. È un’esperienza comune a chi è del mestiere: ne accenna Domenico Quirico nella prefazione al Gioco dell’oca, e ne parla anche Silvia Maraone, coordinatrice di progetti a tutela dei rifugiati e richiedenti asilo lungo la rotta balcanica per conto di Ipsia e Caritas. Matthias, sapendo che Silvia trovava il tempo per curare un blog dove raccoglieva le storie dei migranti, le chiede: “Come pensi di metabolizzare il tutto?”. “Ho smesso di scrivere con regolarità – gli risponde – Troppi viaggi, troppi pensieri, troppe storie orrende”.

Matthias, al contrario, si è fermato prima di ammalarsi definitivamente, e ha scritto, anche se non tutto: “Se rileggo gli appunti sull’Africa, dentro di me la mia testa dice: ma sei certo di aver vissuto queste cose? Perché può darsi che le hai sognate”. Proprio nel tentativo di evitare la romanticizzazione e la stereotipizzazione tanto della figura del migrante che di se stesso, Matthias ha trovato un metodo di scrittura basato su una regola fondamentale: l’asciugatura. L’ingombro rappresentato dallo scrittore richiede un lavoro paziente di asciugatura, “come uno scultore che a forza di togliere marmo giunge all’essenziale”. Ed è tutt’altro che un vezzo stilistico. Si tratta, nei limiti del possibile, di restituire le storie dei “popoli in transito” per come vengono raccontate. È evidente che, per quanto ci si sforzi di assottigliare la distanza tra il reporter e il migrante, tra chi fa la tratta con il passaporto e chi senza, non si giungerà mai alla storia pura, tramandata senza filtro. Questa marea di persone in cammino potrà diventare memoria, cioè verità, solo quando quelle stesse persone vorranno parlarne: “La Storia la scriveranno loro”, chiosa Matthias.

Delle centinaia di persone intervistate da Matthias nel corso dei suoi viaggi lungo e attraverso le frontiere, avremmo potuto isolare molti aneddoti tragici o di speranza, molte sintesi illuminate sul fenomeno della migrazione, sulle sue cause e sulle regole del suo meccanismo, avremmo potuto portare la testimonianza di chi, a fianco dei migranti, ma al di qua della frontiera, li aiuta, come può, a passare. Abbiamo scelto un unico virgolettato, perché ci riconduce al problema più bruciante di tutti, almeno dalla nostra prospettiva, e cioè il problema dell’azione.

Gli ostacoli all’azione sono molti, non ultimo lo sgretolamento semantico che fa sì che anche concetti inattaccabili come l’accoglienza, la tolleranza o l’integrazione possano essere tacciati di ambiguità, di implicare o suggerire una superiorità razzista, retaggio di una mentalità ancora intrisa di colonialismo. Secondo Domenico Quirico, il migrante ci spaventa perché in lui leggiamo “il fondo ultimo della condizione umana: che è la solitudine. E voltiamo la testa perché è quella comune solitudine che ci fa paura e questo non lo vogliamo ammettere”.

Eppure sembra che, nella vita di ognuno, qualcosa abbia sempre la possibilità, la potenza, di scattare. “A quarant’anni mi sono detto che non volevo più subire la vita”, dice Mohsen Lihidheb, incontrato da Matthias sulla spiaggia di Zarzis, in Tunisia. Delle infinite azioni concrete con cui ogni giorno migliaia di persone, anziché subire la vita, lottano contro questa giostra infame che è la frontiera, è composto il libro di Matthias Canapini. Il gioco dell’oca.

Eppure sembra che, nella vita di ognuno, qualcosa abbia sempre la possibilità, la potenza, di scattare. “A quarant’anni mi sono detto che non volevo più subire la vita”, dice Mohsen Lihidheb, incontrato da Matthias sulla spiaggia di Zarzis, in Tunisia. Delle infinite azioni concrete con cui ogni giorno migliaia di persone, anziché subire la vita, lottano contro questa giostra infame che è la frontiera, è composto il libro di Matthias Canapini. Il gioco dell’oca.

Davide Gottini

Pubblicato venerdì 4 Aprile 2025

Stampato il 05/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/il-cammino-infinito-di-unumanita-con-la-casa-sulle-spalle/