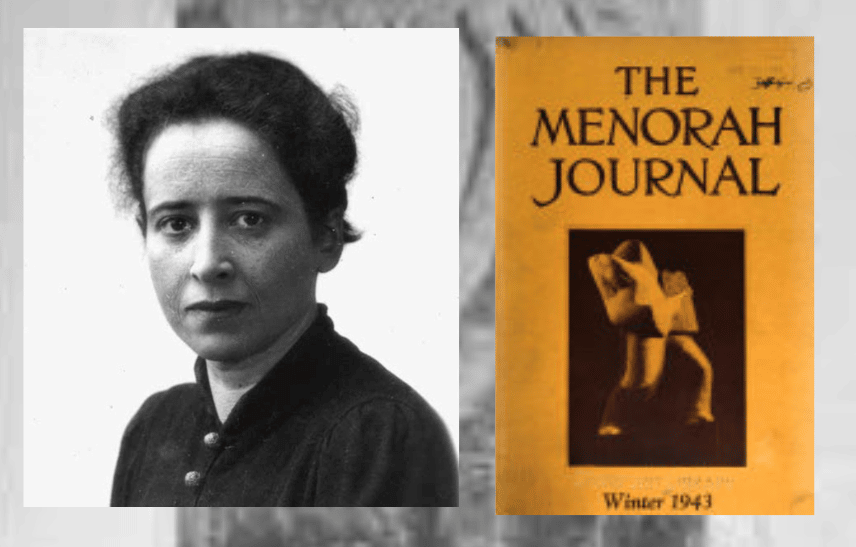

Nel gennaio 1943, una rivista della comunità ebraica americana, il “Menorah Journal”, ospitò un articolo dal titolo We refugees, opera di una rifugiata d’eccezione, la filosofa Hannah Arendt, fuggita dalla Germania nazista e giunta negli Stati Uniti, dopo diverse e drammatiche peripezie, poco più di un anno prima, nel maggio 1941.

È difficile dire quale fortuna ebbe l’articolo al momento della sua uscita: di certo, esso costituisce una delle prime riflessioni su una realtà drammatica, la cui dimensione sembrava però sfuggire ai Paesi di accoglienza, restii a prenderla in considerazione come una realtà destinata a una crescita esponenziale in un futuro non troppo remoto.

Ed è questo uno dei punti fondamentali di questo scritto così impregnato di futuro, riproposto oggi dall’editore Einaudi insieme a un denso saggio critico di Donatella Di Cesare, che offre anche un ampio sguardo sulle vicende biografiche della filosofa tedesca nelle sue peregrinazioni dalla Germania alla Francia, dal campo di internamento di Gurs (dove, dopo lo scoppio della guerra con la Germania, erano stati internati i cittadini tedeschi, in quanto “stranieri nemici”) fino all’approdo negli Stati Uniti.

Nelle poche pagine dell’articolo del 1943, in effetti, il discorso della filosofa, sfuggita a stento dai suoi persecutori, si articola sui diversi livelli, spesso tra loro intrecciati, ma facilmente distinguibili, della testimonianza personale, della riflessione filosofica e del manifesto politico. Quest’ultimo aspetto emerge con chiarezza nelle ultime righe, laddove si afferma che i rifugiati, in primo luogo i tanti ebrei d’Europa sfuggiti alla persecuzione nazista, «rappresentano l’avanguardia dei loro popoli», nonché il segno tangibile della crisi di una intera civiltà: «Il consesso dei popoli europei – conclude Hannah Arendt – è andato in frantumi quando si è consentito che i membri più deboli venissero esclusi e perseguitati».

Un rischio che oggi riguarda non solo l’Europa, ma il mondo intero, nonché una previsione, postilla Donatella Di Cesare, avvalorata dagli avvenimenti successivi, dato che «il numero dei rifugiati nel mondo è andato aumentando in misura esponenziale … le cifre, che parlano di milioni, peccano per difetto … » e sembra così «configurarsi un vero e proprio continente di persone che, fluttuando tra le nazioni, cerca il riparo di una nuova comunità», comunità peraltro che, oggi come allora, resta un miraggio, mentre la realtà è costituita per lo più dai campi di raccolta, dove si ammassano migliaia di persone e che segnano un confine mobile ma difficilmente valicabile rispetto ai Paesi di arrivo.

La figura del rifugiato, peraltro, è, nella visione di Hannah Arendt, un prodotto della contemporaneità: nell’Europa degli Anni 30, sulla quale si era stesa l’ombra cupa del fascismo e del nazismo, il rifugiato non si identifica più soltanto con chi, come in passato, era costretto all’esilio a causa delle azioni compiute o delle idee professate, ma è, nella maggior parte dei casi, una persona che non ha fatto nulla, non ha professato idee condannate e neanche ha espresso avversione o opposizione verso i poteri costituiti.

È il punto di vista di questi rifugiati che viene assunto nell’articolo, e la loro situazione esistenziale costituisce l’oggetto di una osservazione acuta e impietosa nei confronti della condizione alienata di chi ha dovuto abbandonare la sua dimora ma non riesce a trovarne un’altra. Uno stato di alienazione che si esprime attraverso lo stesso occultamento della propria condizione (si noti come in queste righe, come in tutto il saggio, il noi indica una riflessione anche soggettiva da parte dell’autrice): «Prima che la guerra scoppiasse eravamo persino più insofferenti verso l’etichetta di “rifugiati”. Abbiamo fatto del nostro meglio per dimostrare agli altri popoli di non essere che semplici immigranti. Dichiaravamo di essere partiti di nostra spontanea volontà alla volta di un Paese liberamente scelto rifiutando di ammettere che la nostra situazione avesse nella a che vedere con i “cosiddetti problemi ebraici”».

All’occultamento di una condizione che, in ultima analisi, è di smarrimento di una identità ruotante attorno a tutto quello che è andato perso, dalla casa al lavoro, dallo status sino alla stessa lingua, è funzionale, nella condotta pubblica dei rifugiati, un ottimismo di facciata nel quale si compendia una forma di mimetismo necessario per rendersi bene accetti al Paese di accoglienza attraverso una ostentata volontà di integrazione, anche al prezzo di una rimozione delle proprie origini: «Meno siamo liberi di decidere chi siamo, o di vivere come vogliamo, più ci sforziamo di presentare una facciata, di nascondere i fatti, di recitare una parte».

Ma l’ottimismo di facciata, proprio perché tale, è una copertura fragile, soggetta a sgretolarsi e a rendere palese ciò che si era cercato di occultare e/o negare: la disperazione che nasce dalla perdita di sé, una condizione che conduce fino all’annullamento, al gesto radicale e definitivo del suicidio.

Nelle pagine in cui affronta questo tema, affiora sia l’esperienza personale della fuga dalla Germania, dell’approdo a Parigi, dell’internamento nel campo di Gurs, sia la riflessione sull’inefficacia della condanna del suicidio radicata nella tradizione religiosa ebraica: il gesto estremo compiuto da persone in fuga non è l’atto contro la divinità di “ribelli squilibrati che lanciano una sfida alla vita e al mondo tentando di annientare attraverso di sé l’intero universo” ma la presa d’atto, lucida e prosaicamente disperata, dell’impossibilità di ricostruire un progetto di vita che consenta la riammissione nel mondo conosciuto e il recupero di una identità.

Nelle pagine in cui affronta questo tema, affiora sia l’esperienza personale della fuga dalla Germania, dell’approdo a Parigi, dell’internamento nel campo di Gurs, sia la riflessione sull’inefficacia della condanna del suicidio radicata nella tradizione religiosa ebraica: il gesto estremo compiuto da persone in fuga non è l’atto contro la divinità di “ribelli squilibrati che lanciano una sfida alla vita e al mondo tentando di annientare attraverso di sé l’intero universo” ma la presa d’atto, lucida e prosaicamente disperata, dell’impossibilità di ricostruire un progetto di vita che consenta la riammissione nel mondo conosciuto e il recupero di una identità.

E non è difficile, in queste righe, leggere in trasparenza il ricordo dell’amico Walter Benjamin, in fuga dalla Francia occupata dai nazisti e morto suicida a Portbou, in Catalogna, per il timore di essere consegnato ai tedeschi dalla polizia franchista.

L’occultamento della propria origine e l’autoconvincimento della sua necessità come presupposto per l’accoglienza, che Arendt esemplifica nell’apologo del signor Cohn, metafora dell’ebreo tedesco in fuga, che diventa patriota ceco a Praga, patriota francese a Parigi e così di seguito, produce peraltro un effetto paradossale, perché proprio la volontà di integrazione ostentata dal rifugiato lo rende sospetto alla comunità di arrivo, al punto che viene tenuto a distanza perfino dalla comunità ebraica locale. E anche in questa osservazione vi è un elemento di premonizione, sui conflitti che spesso si verificano all’interno delle comunità di immigrati, per la difficoltà di trovare un equilibrio tra mondi spesso difficilmente conciliabili: quello da cui si proviene e quello dove si è giunti.

La scelta, conclude Arendt riferendosi soprattutto alla condizione degli ebrei d’Europa rifugiati negli Stati Uniti, è resa ancora più difficile dalla possibilità che l’affermazione pura e semplice della propria identità finisca con il comportare la rinuncia a tutte le tutele che derivano dalla cittadinanza nello Stato di arrivo. Ai poli opposti di questo dilemma si collocano due figure: da un lato quella che l’autrice definisce del parvenu, esemplificata nella figura paradigmatica del signor Cohn, ma dall’altro quella dei “paria consapevoli”, secondo una definizione dell’anarchico francese Bernard Lazare, coloro che non rinunciano alla loro disposizione umana, né alla loro capacità di persistere dentro la realtà di una esistenza ridotta ai minimi termini ma ferma nella coscienza della potenziale universalità della condizione di rifugiato. «Ecco perché – chiosa Donatella Di Cesare – il saggio, lungi dall’essere un monologo, mette in scena il dramma che si consuma tra il voi dei cittadini sospettosi, il noi dei nuovi arrivati pronti a tutto pur di assimilarsi, e l’io della filosofa che si interroga su un altro possibile modo di dire noi, che serbi l’estraneità. E lo trova, infine, nell’atteggiamento di quei pochi, few refugees che, anziché rifiutare l’esilio, la marginalità, se ne fanno carico rivendicando apertamente la propria condizione. A questi si riferisce da ultimo il we refugees del titolo. È il vertice politico del saggio: i rifugiati rappresentano “l’avanguardia dei loro popoli”».

La scelta, conclude Arendt riferendosi soprattutto alla condizione degli ebrei d’Europa rifugiati negli Stati Uniti, è resa ancora più difficile dalla possibilità che l’affermazione pura e semplice della propria identità finisca con il comportare la rinuncia a tutte le tutele che derivano dalla cittadinanza nello Stato di arrivo. Ai poli opposti di questo dilemma si collocano due figure: da un lato quella che l’autrice definisce del parvenu, esemplificata nella figura paradigmatica del signor Cohn, ma dall’altro quella dei “paria consapevoli”, secondo una definizione dell’anarchico francese Bernard Lazare, coloro che non rinunciano alla loro disposizione umana, né alla loro capacità di persistere dentro la realtà di una esistenza ridotta ai minimi termini ma ferma nella coscienza della potenziale universalità della condizione di rifugiato. «Ecco perché – chiosa Donatella Di Cesare – il saggio, lungi dall’essere un monologo, mette in scena il dramma che si consuma tra il voi dei cittadini sospettosi, il noi dei nuovi arrivati pronti a tutto pur di assimilarsi, e l’io della filosofa che si interroga su un altro possibile modo di dire noi, che serbi l’estraneità. E lo trova, infine, nell’atteggiamento di quei pochi, few refugees che, anziché rifiutare l’esilio, la marginalità, se ne fanno carico rivendicando apertamente la propria condizione. A questi si riferisce da ultimo il we refugees del titolo. È il vertice politico del saggio: i rifugiati rappresentano “l’avanguardia dei loro popoli”».

E proprio sul vertice politico dello scritto di Hannah Arendt si misura il saggio critico di Donatella Di Cesare (Hannah Arendt e i diritti dei rifugiati), partendo dalla premessa che ormai, a settanta anni di distanza, la profezia si è più che avverata e alle avanguardie sono succedute le moltitudini dei migranti, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, che con il loro spostamento, mettono in discussione l’assetto dato dell’ordinamento internazionale, provocando la reazione dei soggetti che di quell’ordine si sentono i protagonisti e avvertono nelle migrazioni una oscura minaccia alla loro stessa esistenza.

“Contro questo popolo – scrive l’autrice – si erge lo Stato, l’ultimo baluardo del vecchio assetto politico, dell’obsoleto nomos della terra. Scaturisce da qui il confitto acuto tra la sovranità statale e il diritto di migrare, tra una cittadinanza ristretta ai confini e una nuova cittadinanza in cui sia inscritta l’ospitalità”. Il salto di qualità è palese: mentre la reazione di rigetto nei confronti dell’emigrazione ebraica dall’Europa si manifestava a livello della società civile ancor prima che dalle istituzioni, oggi, il più delle volte, sono gli Stati che si fanno carico di segregare, selezionare, reprimere, espellere chi si presenta alle frontiere, consapevoli della difficoltà di governare con le proprie sole forze un fenomeno così massiccio.

Secondo la teoria degli ordinamenti giuridici, lo Stato nazionale è un ordinamento caratterizzato dalla sovranità, cioè dal fatto di non riconoscere entità ad esso sovraordinate, e costituito da tre elementi: il territorio, il popolo e il governo. Il grande passo in avanti compiuto nel secolo scorso è stato il mutamento qualitativo del concetto di popolo, da sudditi degli ordinamenti totalitari a cittadini, cioè da soggetti subordinati al potere pubblico a titolari di diritti civili, politici e sociali che lo Stato riconosce e garantisce; nel contesto emerso soprattutto in Europa dopo la Seconda guerra mondiale, la cittadinanza come somma di diritti riconosciuta ai singoli è stata descritta e delimitata dall’altro elemento costitutivo dell’ordinamento statale, il territorio, ma proprio per questa ragione una grande conquista democratica è suscettibile oggi di trasformarsi in un fattore di esclusione a fronte di flussi migratori massicci, qualora prevalga la reazione immediatamente difensiva dei cittadini, preoccupati di perdere le prerogative connesse allo status, e dello Stati, del quale viene messa in discussione la prerogativa principale, ovvero quella di decidere chi può godere della sua protezione e chi no.

Questo ordine di considerazioni, peraltro, porta a riflettere su come le politiche restrittive che il governo della destra sta attuando nel nostro Paese, oltre che inumane negli intenti e nelle motivazioni, siano in realtà anche del tutto inadeguate e minimalistiche rispetto al carattere globale delle migrazioni, proprio perché misurate sul metro della dimensione statuale, tale da offrire soluzioni parziali, rispondenti, per lo più, a esigenze di ordine pubblico che possono forse arginare temporaneamente i problemi, ma non certo avviarli a soluzione. E da questo punto di vista, preoccupa la passività dell’Unione europea, ancora lontana dalla definizione di politiche adeguate di accoglienza e di inclusione, proprio mentre gli Stati membri inaspriscono, chi più chi meno, le misure di contenimento e di contrasto dell’immigrazione.

Questo ordine di considerazioni, peraltro, porta a riflettere su come le politiche restrittive che il governo della destra sta attuando nel nostro Paese, oltre che inumane negli intenti e nelle motivazioni, siano in realtà anche del tutto inadeguate e minimalistiche rispetto al carattere globale delle migrazioni, proprio perché misurate sul metro della dimensione statuale, tale da offrire soluzioni parziali, rispondenti, per lo più, a esigenze di ordine pubblico che possono forse arginare temporaneamente i problemi, ma non certo avviarli a soluzione. E da questo punto di vista, preoccupa la passività dell’Unione europea, ancora lontana dalla definizione di politiche adeguate di accoglienza e di inclusione, proprio mentre gli Stati membri inaspriscono, chi più chi meno, le misure di contenimento e di contrasto dell’immigrazione.

Anche questo, peraltro, è il segno di una crisi profonda della stessa nozione di Stato sovrano, non più in grado di governare i processi di globalizzazione – dai quali si producono non solo eventi, ma anche poteri che travalicano i confini delle nazioni – ma d’altra parte continuamente sollecitati a rivendicare la loro centralità, il loro essere comunque protagonisti dell’ordine mondiale, come da ultimo ha brutalmente dimostrato l’aggressione russa all’Ucraina, ennesima riprova di come la legge del più forte continui ad avere un ruolo centrale nelle relazioni tra i popoli e gli Stati.

Anche questo, peraltro, è il segno di una crisi profonda della stessa nozione di Stato sovrano, non più in grado di governare i processi di globalizzazione – dai quali si producono non solo eventi, ma anche poteri che travalicano i confini delle nazioni – ma d’altra parte continuamente sollecitati a rivendicare la loro centralità, il loro essere comunque protagonisti dell’ordine mondiale, come da ultimo ha brutalmente dimostrato l’aggressione russa all’Ucraina, ennesima riprova di come la legge del più forte continui ad avere un ruolo centrale nelle relazioni tra i popoli e gli Stati.

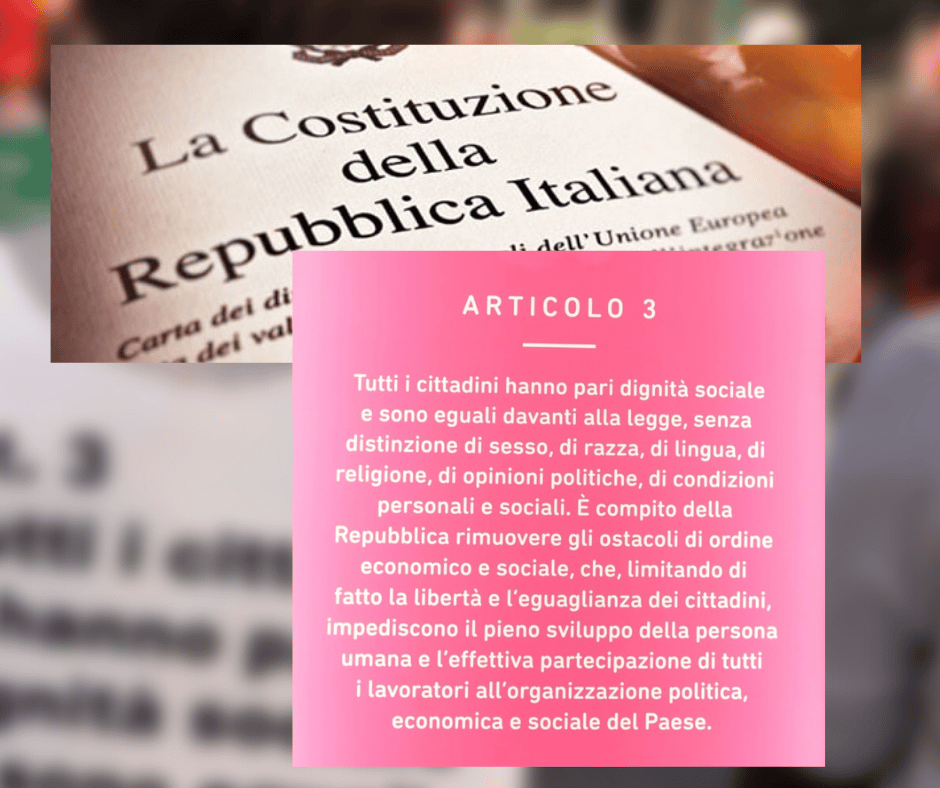

Il saggio di Donatella Di Cesare pone dunque un dilemma che appare di difficile soluzione: quello dell’inevitabile opposizione tra gli Stati nazionali, che in questo possono avvalersi anche di un ampio sostegno derivante dai timori e alle frustrazioni della società, e il “continente fluttuante” composto dal variegato mondi dell’emigrazione. A fronte di questa pessimistica ma realistica previsione, e delle possibili derive autoritarie che ne possono scaturire, ancora una volta, la Costituzione si rivela un punto di riferimento imprescindibile qualora si vogliano esplorare gli spazi per una sua interpretazione quanto più inclusiva e aperta, che cerchi di tracciare un percorso in direzione di una ragionevole composizione di una contraddizione destinata altrimenti ad acutizzarsi.

Il saggio di Donatella Di Cesare pone dunque un dilemma che appare di difficile soluzione: quello dell’inevitabile opposizione tra gli Stati nazionali, che in questo possono avvalersi anche di un ampio sostegno derivante dai timori e alle frustrazioni della società, e il “continente fluttuante” composto dal variegato mondi dell’emigrazione. A fronte di questa pessimistica ma realistica previsione, e delle possibili derive autoritarie che ne possono scaturire, ancora una volta, la Costituzione si rivela un punto di riferimento imprescindibile qualora si vogliano esplorare gli spazi per una sua interpretazione quanto più inclusiva e aperta, che cerchi di tracciare un percorso in direzione di una ragionevole composizione di una contraddizione destinata altrimenti ad acutizzarsi.

La Carta fondamentale, elaborata tra il 1946 e il 1948, è senz’altro figlia del suo tempo, e rispecchia un periodo nel quale gli Stati nazionali hanno continuato a essere elementi centrali dell’ordinamento mondiale, anche se l’assetto bipolare avrebbe presto determinato modelli di governance sovranazionali con la sottintesa limitazione della sovranità dei singoli Stati, ma al tempo stesso, negli anni, essa ha mostrato una vitalità consistente anche nella capacità di agire come norma “aperta”, in grado di forzare e allargare continuamente i confini dei diritti civili, politici e sociali, e di proporsi, nel caso di specie, come un potenziale statuto di inclusione, modello anche per una disciplina europea non limitata alla regolazione dei flussi migratori.

La Carta fondamentale, elaborata tra il 1946 e il 1948, è senz’altro figlia del suo tempo, e rispecchia un periodo nel quale gli Stati nazionali hanno continuato a essere elementi centrali dell’ordinamento mondiale, anche se l’assetto bipolare avrebbe presto determinato modelli di governance sovranazionali con la sottintesa limitazione della sovranità dei singoli Stati, ma al tempo stesso, negli anni, essa ha mostrato una vitalità consistente anche nella capacità di agire come norma “aperta”, in grado di forzare e allargare continuamente i confini dei diritti civili, politici e sociali, e di proporsi, nel caso di specie, come un potenziale statuto di inclusione, modello anche per una disciplina europea non limitata alla regolazione dei flussi migratori.

Non mancano elementi in tal senso, sui quali appare quanto mai necessaria una riflessione: in primo luogo sul fatto che il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, secondo la lettera dell’articolo 2, non è circoscritto ai cittadini, come peraltro esplicitamente chiarisce la giurisprudenza costituzionale, ma deve essere considerata una prerogativa inderogabile della persona umana; in secondo luogo, sul significato da attribuire alle “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” (art.11) non più riducibili al perimetro della sola dimensione istituzionale e dei rapporti interstatali; e, infine, anche sulle numerose enunciazioni normative che riconoscono diritti e prerogative a tutti, cittadini e non (per esempio, la scuola “aperta a tutti” dell’art. 34). Non si può dubitare, peraltro, del fatto che in tutto il testo costituzionale circoli l’idea del primato dei diritti fondamentali inscindibilmente legato a quello della dignità umana, non circoscrivibile evidentemente alla sfera della cittadinanza statale.

Rispetto a temi oggetto di una riflessione che dura da oltre settant’anni, come testimoniato dall’articolo di Hannah Arendt, appare dunque necessario e possibile ragionare su una interpretazione della Carta fondamentale che vada in una direzione sempre più universalistica e inclusiva, anche nel senso del superamento di una visione meramente territoriale e statale del diritto di cittadinanza. L’esatto opposto della riforma costituzionale in senso verticista e autoritario vagheggiata oggi dalla destra al governo del Paese.

Pubblicato mercoledì 25 Gennaio 2023

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/gli-esuli-del-continente-fluttuante-e-la-profezia-laica-di-una-perseguitata-ebrea-deccezione/