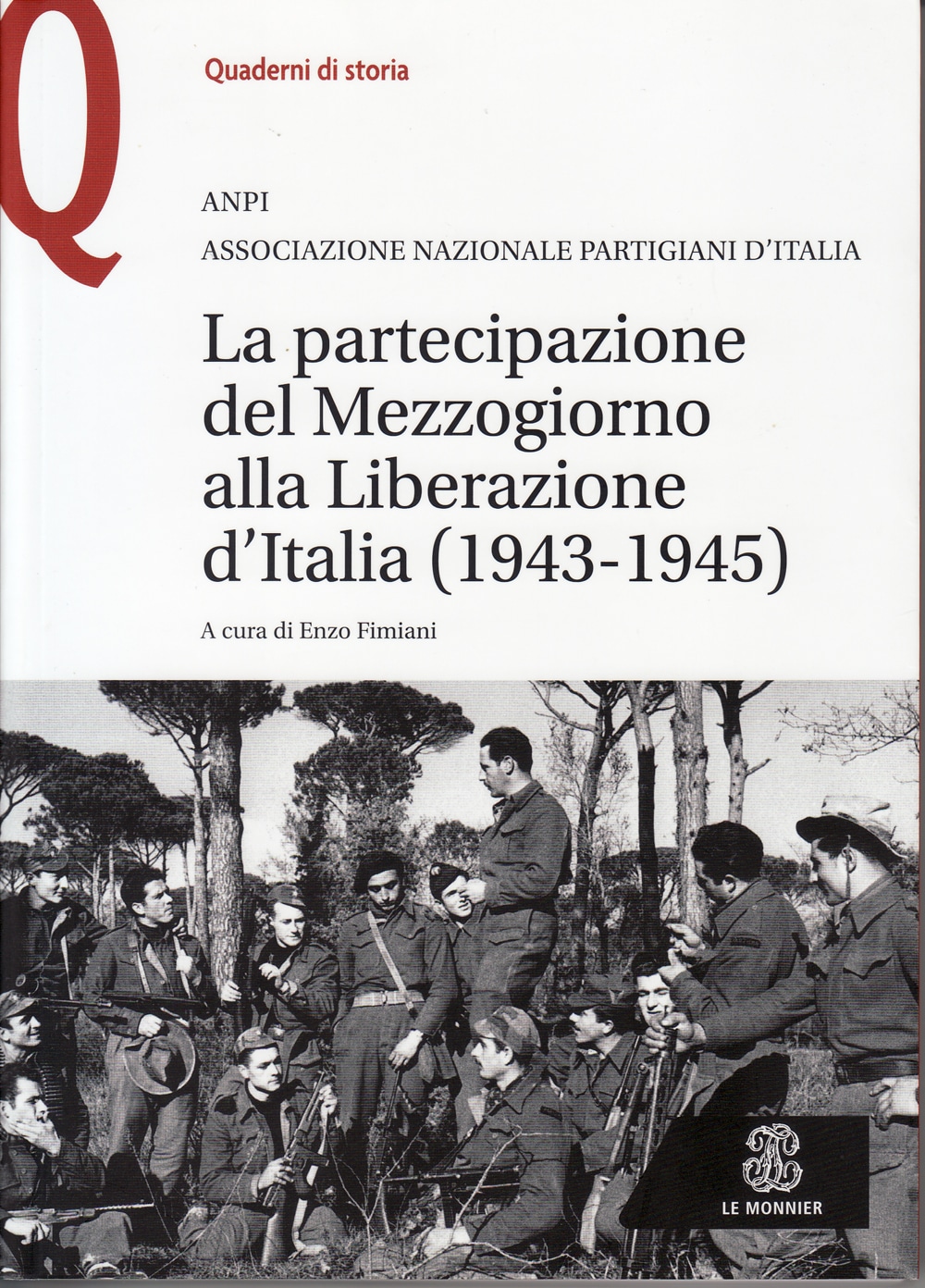

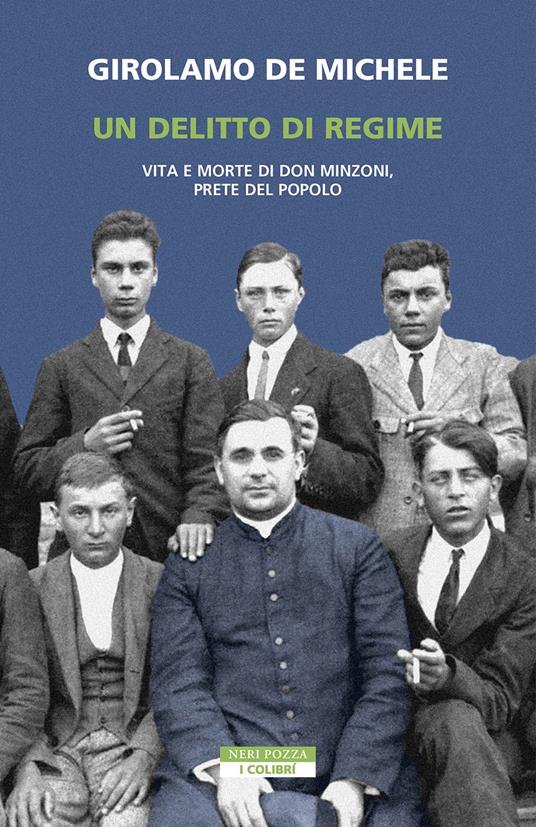

L’assassinio per mano squadrista di don Giovanni Minzoni nell’agosto del 1923 è da ricomprendere nella cornice della repressione dell’opposizione cattolica al fascismo, ormai da quasi un anno al potere. Come è noto don Sturzo fu costretto alle dimissioni da Pio XI nel luglio dello stesso anno, dimissioni necessarie «in considerazione degli interessi superiori della Chiesa in Italia». Naturalmente l’allontanamento coatto del fondatore del Partito Popolare non bastava, tanto che, per esempio, il prefetto di Como poteva telegrafa a Mussolini che stava operando per reprimere e vigilare «sui molti preti che lavorano sotto acqua contro fascismo». Dopo le sinistre (socialisti e comunisti), il duce incominciava a regolare i conti contro il cosiddetto «popolarismo donsturziano», che denunciava la natura anticattolica del regime e, in fondo, la sua antropologia pagana e bellica (prendiamo queste citazioni dalla Storia del Fascismo di Emilio Gentile, Laterza 2022).

L’assassinio per mano squadrista di don Giovanni Minzoni nell’agosto del 1923 è da ricomprendere nella cornice della repressione dell’opposizione cattolica al fascismo, ormai da quasi un anno al potere. Come è noto don Sturzo fu costretto alle dimissioni da Pio XI nel luglio dello stesso anno, dimissioni necessarie «in considerazione degli interessi superiori della Chiesa in Italia». Naturalmente l’allontanamento coatto del fondatore del Partito Popolare non bastava, tanto che, per esempio, il prefetto di Como poteva telegrafa a Mussolini che stava operando per reprimere e vigilare «sui molti preti che lavorano sotto acqua contro fascismo». Dopo le sinistre (socialisti e comunisti), il duce incominciava a regolare i conti contro il cosiddetto «popolarismo donsturziano», che denunciava la natura anticattolica del regime e, in fondo, la sua antropologia pagana e bellica (prendiamo queste citazioni dalla Storia del Fascismo di Emilio Gentile, Laterza 2022).

Don Minzoni, iscritto al Partito Popolare dall’aprile del 1923, era considerato uno ‘contro’ e il suo assassinio rientra quindi in questa generale ondata di spegnimento dell’antifascismo cattolico e non solo, secondo Girolamo De Michele, nella dinamica di consolidamento del fascismo ferrarese. Non solo, dunque, un fatto locale. Da questa prospettiva l’arciprete di Argenta (Ferrara) è quel clerico che lotta contro lo strapotere degli agrari della Pianura Padana fondando un paio di cooperative bracciantili e organizzando l’educazione dei figli degli stessi braccianti, una educazione di sicuro non fascista. De Michele data la manifestazione dell’antifascismo di don Minzoni alla sua omelia per commemorare il sindacalista socialista Natale Gaiba, ucciso il 7 maggio del 1921 dai fascisti. Don Minzoni si scaglia contro gli assassini e si occuperà anche del mantenimento della vedova e dei figli. Scrive l’autore che proprio i figli di Gaiba «figurano con i nomi di battaglia Alfredo e Tina, fra i militanti della 35° brigata partigiana M. Babini comandata da Antonio Melluschi ‘Dottore’, compagno di Renata Viganò, che operò nell’Argentano».

La selvaggia e mortale bastonatura da parte di due fascisti provenienti da Casumaro, una frazione di Cento, all’uscita di un cinema era dunque dovuta a tacitare un attivissimo e scomodo prete, organizzatore dello scoutismo locale e ostacolo alla fascistizzazione dell’Emilia-Romagna in mano a Italo Balbo, Roberto Farinacci e Dino Grandi. Come scriverà all’amico don Getulio Senzalacqua: «Quando un partito [fascista], quando un Governo, quando uomini di grande o in piccolo stile denigrano, violentano, perseguitano una idea, un programma, un’istituzione quella quella del Partito popolare e dei Circoli Cattolici, per me non vi è che una soluzione: passare il Rubicone e quello che succederà sarà sempre meglio che la vita stupida e servile che ci si vuole imporre».

De Michele ricostruisce la situazione ferrarese avendo come base le ricerche storiche di Paul Corner: la povertà bracciantile, le leghe rosse e bianche e le loro lotte (anche violente ma sempre dirette verso cose e non persone), la brutalità squadrista e l’appoggio della borghesia agraria e non. Esemplare a questo proposito la figura del conte Grosoli, cattolico, azionista del Banco di Roma, che il governo fascista salvò dal fallimento, antisocialista e antisturziano, insomma una figura che poteva stare benissimo nel Novecento di Bertolucci. Altrettanto interessante anche la ricostruzione del ruolo di Augusto Maran, ras locale di Argenta e mandante dell’uccisione di don Minzoni, che non poteva tollerare nella sua cittadina un prete apertamente schierato contro il Fascismo. In un testo di Maran riportato dall’autore leggiamo: «i giovani esploratori cattolici [organizzati da Minzoni n.d.r.] tornati da una gita di istruzione hanno agito sfacciatamente in odio ai fascisti gridando, inquadrati nella piazza di Argenta. A chi l’Italia? A noi… Avverto che i fascisti locali non potranno più tollerare una simile propaganda…».

La sera del 23 agosto, dopo aver visto I tre moschettieri, don Minzoni e l’amico Enrico Bordanelli vengono aggrediti a colpi di bastone. I due aggressori, Giorgio Molinari e Vittore Casone, fuggono immediatamente. L’arciprete morirà poco dopo. È un omicidio che si consuma, come quello di Matteotti, con il solito intreccio di imperizia, approssimazione e certezza dell’impunità.

Dell’inchiesta e della vicenda processuale De Michele dà contro nell’ultimo capitolo. Emerge tutta la responsabilità morale di Italo Balbo nel giustificare e proteggere mandanti ed esecutori, che vennero individuati facilmente. Il processo si svolge tra il ’24 e il ’25, intanto viene assassinato Matteotti, preludio alla nascita del regime. In questo contesto ormai dittatoriale tutti i colpevoli saranno assolti nel luglio del 1925. Il processo sarà rifatto dopo la fine della seconda guerra mondiale, perché se la verità storica e fattuale era già evidente non lo era ancora dal punto di vista giudiziario. Nel 1947 molti attori dell’omicidio Minzoni erano scomparsi, come Balbo morto nel 1940: rimaneva solo Augusto Maran, uno dei mandanti, che fu condannato per omicidio preterintenzionale, ma scarcerato per gli effetti della funesta ‘amnistia Togliatti’, riguardante i reati politici.

Nella ricostruzione della figura di don Minzoni De Michele, a buon diritto, ne parla come di un martire dell’antifascismo da mettere sullo stesso piano di Matteotti o Gobetti. Secondo le parole di monsignor Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, nel centenario della morte, «Don Minzoni è stato ucciso dalla violenza fascista e dalle complicità pavide di chi non le contrastò. Fascismo, che assume colori diversi, sistemi e burocrazie di ogni totalitarismo e diversi apparati, significa il disprezzo dell’altro e del diverso, l’intolleranza, il pregiudizio che annienta il nemico, il razzismo raffinato o rozzo che sia, la violenza fisica che inizia sempre in quella verbale e l’incapacità a dialogare con chi la pensa diversamente. Minzoni lo affrontò senza compromessi e opportunismi, convenienze. Per questo era e rimane una sentinella del mattino che nella notte continua a farci credere nella luce».

Pubblicato mercoledì 26 Giugno 2024

Stampato il 10/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/don-minzoni-martire-antifascista/