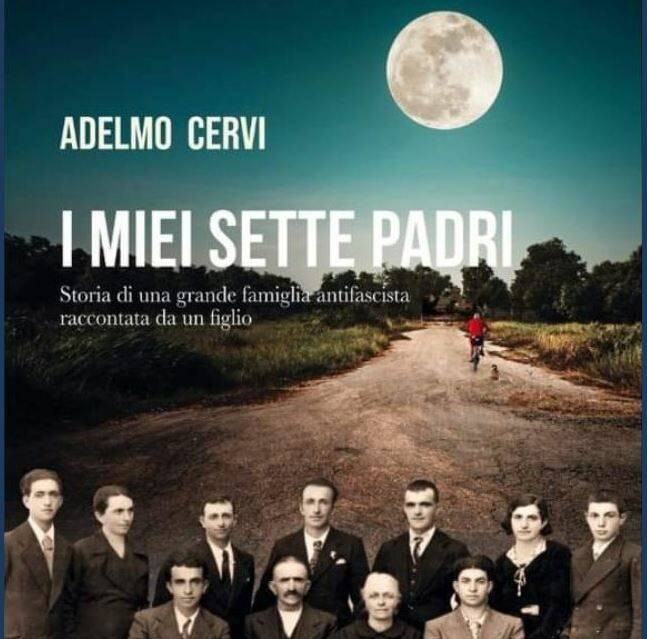

“Mi chiamo Adelmo Cervi, ho settant’anni (nda: all’epoca della prima stesura del libro, oggi ne ha 82) e sono il figlio di un mito. O almeno è così che ogni tanto mi considerano e allora mi tocca dire che no, non è vero, non è così. Sono figlio di Aldo Cervi e Verina Castagnetti, e a dire la verità, un po’ ce l’avrei anche su, con questo mito, perché si è portato via mio padre, se l’è mangiato così, in un solo boccone, e mi ha lasciato in cambio soltanto un nome e una lapide, per poi fare di lui un pezzo di un monumento unico, una statua a sette teste. Sette uomini, sette vite, sette morti – sette medaglie. E una cosa sola, un mito in cui i singoli uomini spariscono. E loro non erano una cosa sola. Erano sette e avevano ognuno un nome, un carattere, una vita, una storia. Uno di loro era mio padre, Aldo”.

“Nel 1929, a vent’anni, durante il servizio militare, a causa di una sentenza ingiusta era finito nel carcere militare di Gaeta. Quel luogo era diventato la sua università politica, dove ha studiato, ha letto un po’ di libri, ha incontrato altri militari antifascisti, di cui la prigione era piena. I tre anni di carcere militare lo avevano radicalmente cambiato, come diceva la nonna Genoeffa, si era voltato”. Questo stralcio tratto dall’incipit del libro di Adelmo Cervi aiuta a entrare, rimanendone man mano sempre più coinvolti, nella storia di una famiglia originaria di Campegine (RE, Bassa Reggiana), i Cervi, contadini mezzadri antifascisti e illuminati, guidati dal capofila Alcide. Nonno di Adelmo in quanto padre di suo padre Aldo, a sua volta terzogenito di nove figli (sette maschi e due femmine, Diomira e Rina), Alcide per primo sosteneva il progresso, già comprendendo l’importanza dell’uso del trattore e di altri mezzi moderni per rendere la terra più feconda. Non solo: orgoglioso e indipendente com’era, ambiva a riscattare la sua condizione subalterna diventando affittuario della terra che coltivava per apportare migliorie al fondo, al fine di aumentare la produzione e dare lavoro ad altre persone, da “trattare bene, non da sfruttare”.

Lo aveva chiaro: “Non bisogna confondere il progresso e l’aumento della produzione con il capitalismo: qui a spaccarci la schiena ci saremo noi per primi, per cercare di essere padroni del nostro destino. Padroni del nostro lavoro, non di palazzi in città, di camerieri e di carrozze”. Così ancora Adelmo: “Quello che Aldo e la sua famiglia dovranno lavorare d’ora in poi è un podere agricolo che arriverà a estendersi, una volta presa in affitto un’altra fettina di terra sul davanti della casa, su una sessantina abbondante di biolche. La biolca per noi reggiani è una misura tradizionale corrispondente a un po’ più di duemilanovecento metri quadrati. Per i non reggiani, parliamo di una ventina di ettari circa”. È al podere dei Campi Rossi (tra Campegine e Gattatico) che, quello che Adelmo definisce il “metodo Cervi”, ovvero il dinamismo che non li fa mai arrendere alle difficoltà, raggiunge l’apoteosi. Per il nonno, il padre Aldo e i suoi fratelli, quel podere rappresenta l’università dell’agricoltura, dove applicare tutto ciò che hanno appreso da pratica e studio, tanto da meritarsi la definizione di “contadini di scienza”.

Un’espressione attribuita con molta probabilità al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, colpito dal fatto che i Cervi avessero letto alcuni numeri de La Riforma Sociale, di cui era stato direttore, prima che il fascismo la facesse chiudere. Nonno Alcide, con le sue sette “pesanti” medaglie d’argento sul petto, nel 1954 aveva incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica e i due anziani quasi coetanei, avevano discusso di agricoltura come vecchi conoscenti. In seguito Alcide ne avrebbe parlato nel suo libro, I miei sette figli (a cura di Renato Nicolai), pubblicato nel 1955 e destinato a diventare un classico della Resistenza, ristampato in centinaia di migliaia di copie e tradotto in varie lingue. Ma l’istruzione, per i Cervi, sebbene come tutta la gente di allora, avessero frequentato soltanto fino alla terza elementare, era fondamentale per emanciparsi e progredire. Leggevano libri e riviste di agricoltura e frequentavano corsi professionali per gli agricoltori, per fare bene il vino, potare le piante o conciare le pelli, trattare la terra, concimare, produrre più miele. “Chi si ferma è perduto – diceva il duce. A modo vostro, eravate d’accordo. Salvo il fatto che non stavate andando dalla stessa parte, voi e lui. Lui aveva spento la luce della libertà. Voi stavate cercando i fiammiferi per riaccenderla. Anche passando per l’istruzione, per la scienza”.

E anche Adelmo, che sottolinea con rammarico come non abbia avuto la possibilità di approfondire gli studi, fermandosi alla quinta elementare, durante i suoi appassionati incontri col pubblico, sottolinea l’importanza dell’istruzione: lo ha fatto con gli studenti delle scuole dove ha presentato I miei sette padri.

Quella dei Cervi era una famiglia di impronta cattolica, che lottava contro le ingiustizie sociali e il regime fascista, fino ad imbracciare le armi. “Pace, lavoro e prosperità, tutti sereni sotto l’ombra protettiva del duce, che sembra di vederlo lì anche lui, a torso nudo, a tagliare spighe con il falcetto insieme agli altri. […]. Ma mio padre, anche se portava a casa i suoi pezzi di carta dove il fascismo era comunque presente, alle favole non ci credeva. Lui lo sentiva che quel regime stava portando l’Italia e le classi lavoratrici alla rovina. Aveva intuito che con quella gente lì in camicia nera non si andava da nessuna parte se non nella merda. Così aveva convinto anche il resto della famiglia – e non era stata poi una gran fatica, perché ai Cervi i prepotenti non erano mai piaciuti – e insieme avevano messo in piedi non solo un’azienda famigliare modello, all’avanguardia, ma anche un modello di propaganda clandestina contro il regime, che funzionava a pieno ritmo. Quando è venuto il momento della scelta, nel 1943, Aldo Cervi lo sapeva da un pezzo da che parte stare. E lo sapevano anche Gelindo e Antenore, Agostino e Ferdinando, Ovidio ed Ettore. Sapevano anche che era pericoloso. Ma non per questo si sono tirati indietro”.

Suo padre Aldo, convinto comunista, diffondeva l’Unità clandestina, faceva proseliti, preparava volantini, incitava i contadini a formare comitati insieme agli operai, per ribellarsi al regime: “Contadini, una spaventosa catastrofe sta abbattendosi su di voi: lo sfruttamento, lo spettro della fame, e infine la morte e tutto per colpa della guerra voluta dal fascismo. Voi contadini siete una forza irresistibile, che unita agli operai potete fare cessare la guerra. […]. A voi contadini il governo non ha più nulla da darvi, ma in cambio esso pretende. Per lui non siete più nulla, se non strumenti del suo volere, ma sopporteremo sempre così? No! Basta! Basta! Fratelli contadini! Anche noi abbiamo diritto di vivere, anche noi siamo degli esseri viventi e non bestie come ci tratta e considera l’attuale governo. Ebbene dipende da noi: mettiamo il basta con la guerra e il fascismo, in che modo? In primo luogo alleiamoci con gli operai. I prodotti ricavati dalle nostre fatiche, non li consegneremo più ai ladri degli ammassi, ma li venderemo ai nostri fratelli operai a dei prezzi umani che essi possano pagare; le uova non le daremo più ai panciuti che vogliono riempire le loro pance, ma li venderemo piuttosto ai nostri fratelli operai”.

“Gli operai, scriveva Aldo Cervi, ricevendo questo aiuto da noi, ci sosterranno nella nostra lotta e diventeremo alleati, formando un blocco unico. […]. L’essenziale è di unirci agli operai. Gettiamo la maschera della paura perché è soltanto la nostra paura che fa forte il fascismo. Il fascismo non è che un cadavere, che va in cerca di sepoltura e non aspetta che un popolo compatto e senza paura che gli dia sepoltura. Come tutti i cadaveri stando sopra terra emanano puzza e infezione all’aria, così il cadavere fascista del fascismo sul bene dell’umanità. Ora avanti, fratelli, formiamo i comitati operai e contadini per difendere i nostri interessi. La sola via per fare cessare la guerra ed avere una casa: voi madri, i vostri figli, voi sorelle, i vostri fratelli, voi spose, i vostri mariti. Tenete a casa il vostro grano, le vostre uova, non date nulla all’ammasso. La guerra l’abbiamo di già alle porte, la Tunisia è caduta, spetta a voi di salvarvi dalla distruzione. In poche parole, spose, sorelle, madri, fidanzate: via la paura scendete in campo tutte unite agli operai ed operaie per la salvezza dei vostri uomini e di tutti!”.

Dall’autunno del 1943 il podere dei Campi Rossi è una meta per fuggiaschi e resistenti di ogni nazionalità: oppositori del regime, soldati renitenti alla leva di Salò, militari stranieri fuggiti dalla prigionia. All’alba del 25 novembre, i Cervi vengono sorpresi insieme ad altri partigiani, tra cui un rifugiato russo, due sudafricani e un irlandese, da un plotone di almeno cinquanta militi della Guardia Nazionale Repubblicana. Mentre stalla e fienile vengono avvolte dalle fiamme, al termine di un aspro conflitto a fuoco, dopo essersi arresi, i sette figli maschi dei Cervi, vengono condotti al carcere politico dei Servi a Reggio Emilia: con loro anche il padre Alcide, che non ha voluto abbandonarli e il compagno partigiano Quarto Camurri (disertore della Milizia Volontaria). La casa viene completamente bruciata e le cinque donne e i dieci bambini abbandonati in strada. Il 27 dicembre Vincenzo Onfiani, segretario comunale di Bagnolo in Fiano, mentre attende il treno, viene ucciso: è il pretesto per una cruenta rappresaglia fascista. Il 28 dicembre alle 6 e 30, furtivamente, per evitare che la notizia si diffonda, i sette fratelli Cervi, insieme a Camurri, vengono fucilati al poligono di tiro di Reggio Emilia: Alcide non ne viene informato.

Tra il 7 e l’8 gennaio 1944 un bombardamento delle truppe inglesi colpisce e danneggia il carcere giudiziario di San Tommaso in cui è recluso Alcide, che così potrà fuggire e tornare a casa. Tre mesi dopo il suo ritorno, poiché lui “non l’ha voluto intuire”, la moglie gli rivela che i loro sette figli sono stati uccisi: non ci vuol credere, ma quando scopre la verità “tira su un muro”, mentre Genoeffa comincia a cedere. Nell’ottobre del ’44 i fascisti riappiccano il fuoco alla casa dei Campi Rossi e lei, dopo tanto dolore, si ammala e nel novembre muore. Sarà Alcide, la “vecchia quercia”, che con la sua tenace testimonianza farà conoscere la vicenda della sua famiglia al mondo intero, fino alla sua morte (a 95 anni, il 27 marzo del 1970).

Per Adelmo, che al momento dell’arresto del padre aveva soltanto tre mesi, resta invece aperto un buco per non averlo conosciuto, per non aver potuto parlare con lui, giocarci, avere quell’infanzia felice che non ha mai scoperto cosa fosse. Immaginando un dialogo col giovane padre, ucciso a 34 anni, Adelmo gli chiede se al momento della fucilazione abbia avuto paura e gli narra gli avvenimenti successivi: la barbarie nazista e fascista su inermi civili, i massacri, le torture e fucilazioni inflitte a partigiani, anarchici, sospettati. Pur riconoscendo il ruolo di inglesi, americani, russi, per vincere la guerra, lo “rassicura” di essere stato nel giusto: “senza di te, senza di voi, senza i partigiani saremmo andati in giro a testa bassa per la vergogna. Invece ancora oggi andiamo in giro a testa alta. Grazie a te, grazie a voi, grazie ai partigiani”.

Perché essere partigiano, sottolinea Adelmo e incita i giovani a esserlo, vuol dire essere di parte, della parte giusta, quella contro la guerra, che è sempre sangue che chiama sangue. “Aldo era già partigiano prima ancora di toccare un’arma (…). Non c’erano due parti giuste, ce n’era una sola e non era quella di Auschwitz, delle stragi di Marzabotto, di Sant’Anna di Stazzema e delle Fosse Ardeatine” (…). Non si possono equiparare le posizioni, rimarca con forza, è inaccettabile il tentativo di revisionismo storico che spesso si cerca di fare. Ieri come oggi, la parte giusta è quella che si batte per la pace, la giustizia, l’uguaglianza e la libertà, valori fondanti della nostra Costituzione, nata dal sangue dei partigiani e che bisogna difendere e far applicare, perché non lo è ancora compiutamente.

Adelmo adempie alla missione di portatore di memoria, promuovendo in giro per l’Italia e l’Europa il suo libro-testimonianza, affinché in questi tempi bui, l’enorme sacrificio di suo padre e dei suoi fratelli e degli altri partigiani, non cada nel dimenticatoio. La democrazia non è una conquista statica, i suoi valori vanno tenuti vivi: guai a smettere di lottare!

Floriana Mastandrea

Pubblicato venerdì 27 Dicembre 2024

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/adelmo-cervi-avrei-preferito-mio-padre-vivo-piuttosto-che-mito/