Si è appena chiusa, al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, una mostra temporanea in omaggio allo scrittore Guglielmo Petroni. Organizzata dagli studiosi Giovanni Ricci e Alessandra Trabucchi, Il segno e la parola ha raccontato la storia biografica e letteraria dell’autore grazie ad alcuni pannelli esplicativi, l’esposizione delle prime edizioni dei suoi libri, alcuni quadri da lui dipinti, e brevi ritagli di pagine manoscritte. Fra i materiali, protetti da una teca di vetro, anche un cucchiaio in legno consunto e alcune annotazioni datate maggio 1944. Su quei fogli vergati a mano Petroni racconta del suo animo saldo di fronte alla possibilità di una morte incombente, come era già toccato ad altri carcerati, fucilati a Forte Boccea: Petroni nella primavera del 1944 si trovava ad appuntare tali riflessioni dal III braccio del carcere di Regina Coeli, dove era arrivato dopo una terribile permanenza nel carcere tedesco di via Tasso. Il cucchiaio – oggi conservato con attenzione dal figlio Paolo – è la reliquia che testimonia l’esperienza del prigioniero. Con quell’utensile Petroni mangiava la scarsa porzione giornaliera di minestra dalla cella di reclusione.

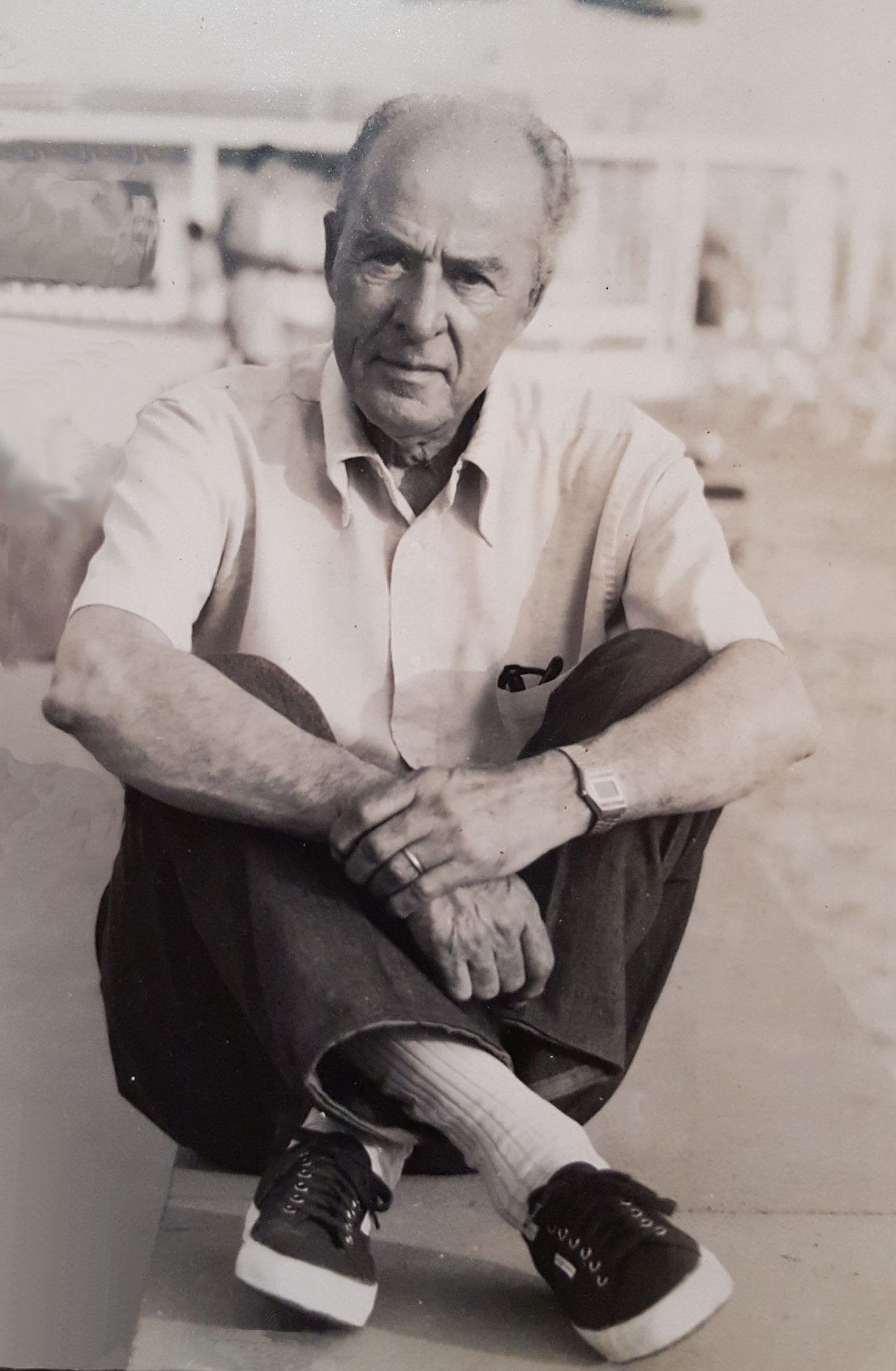

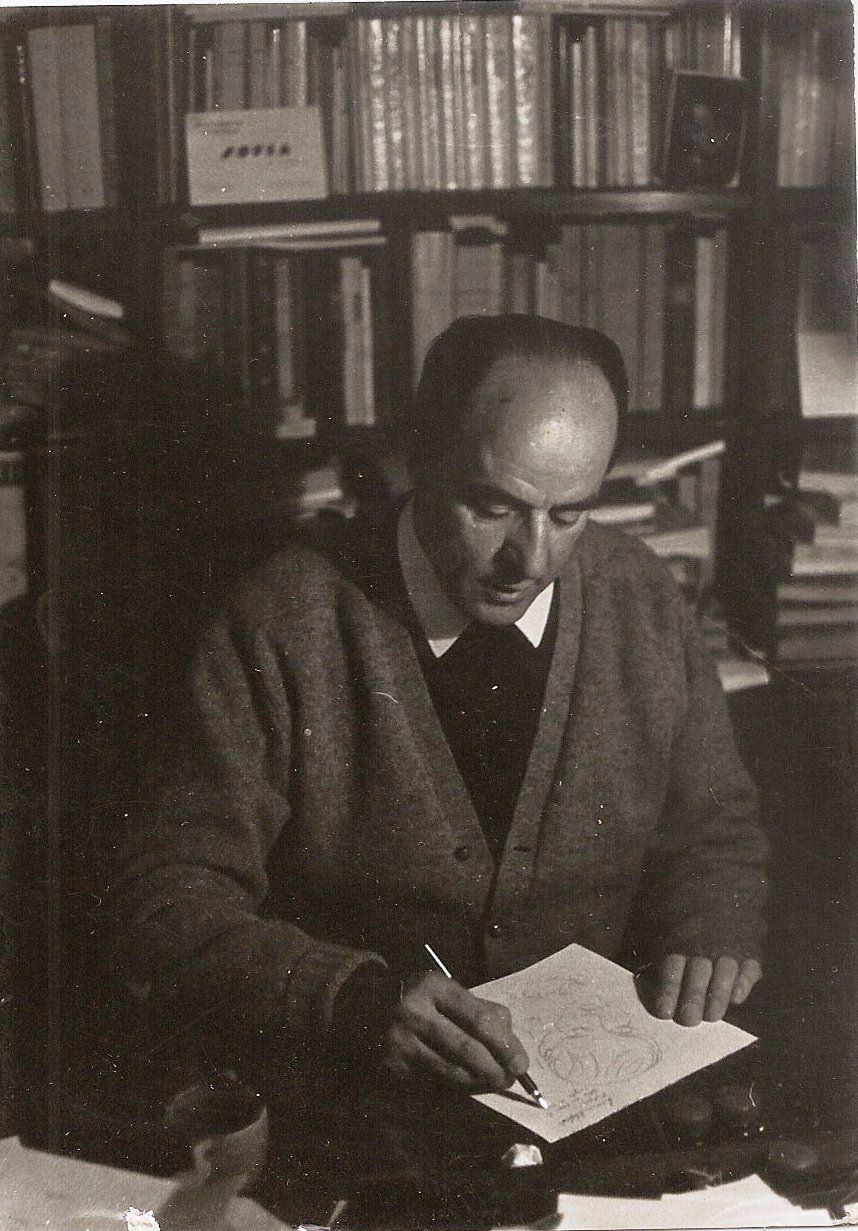

Guglielmo Petroni a trent’anni si trova a essere un prigioniero politico, con la colpa di aver devoluto il suo ingegno intellettuale all’impegno antifascista e resistenziale. Tuttavia, per comprendere come il giovane Guglielmo abbia convogliato la sua biografia verso una moralità politica, bisogna fare alcuni passi indietro. Petroni nasce nel 1911 nel quartiere popolare di Pelleria, a Lucca, da famiglia di modestissima estrazione sociale. Sulla sua formazione incide fortemente la povertà, che lo condanna a una condizione di semi-analfabetismo per tutta l’adolescenza: il giovane è infatti tolto dalla scuola pubblica all’età di tredici anni per andare a lavorare nella bottega di calzature del padre. Di animo introverso e impacciato, sviluppa un carattere altamente flessibile alle situazioni, accettando fin da bambino i soprusi dei coetanei, le bacchettate delle maestre e l’aggressività del padre. La sua tormentata situazione è ponderata dalla segreta passione per l’arte: le statue di San Martino, il marmo di San Michele, la basilica di San Frediano, il monumento di Ilaria del Carretto quasi lo ossessionano con il loro incanto, e la vista di quei monumenti è quanto basta a prendere il respiro per affrontare in apnea la pesante giornata.

L’ammirazione per l’opera artistica dell’uomo è sufficiente a instradare la passività dello spettatore verso l’essere un attivo apprendista. La sua giornata si allunga: si alza alle cinque del mattino per dipingere, durante la giornata lavora nella bottega di scarpe dove nell’attesa dei clienti si esercita con letture italiane e francesi, la notte si corica tardi perché inizia a scrivere poesie. Ben presto egli riesce ad attirare l’attenzione degli universitari di Pisa, dei letterati di Forte dei Marmi e di Firenze: dalle imponenti mura di Lucca, inizia a scorgere la speranza di una vita migliore.

Un indelebile passaggio è la frequentazione con gli intellettuali delle “Giubbe Rosse”, come definiva la sua personale università. In pieno ermetismo letterario, la sua formazione al caffè fiorentino durante gli anni Trenta non può certo promettergli una consapevolezza politica, ma sicuramente lo allena a un animo sensibile, al riconoscimento di ciò che è giusto e ciò che sta invece dall’altra parte. Qui Petroni sviluppa una predisposizione morale grazie al confronto con Alessandro Bonsanti, Carlo Emilio Gadda, Eugenio Montale e Elio Vittorini. Benché a quest’altezza biografica egli non abbia ancora una coscienza antifascista, impara a riconoscere la violenza come l’inquinamento del mondo e l’ostruzione alla comunione degli uomini.

Per recidere ogni rapporto con la sofferta situazione familiare, Petroni scappa dalla Toscana, trovando lavoro nella capitale presso alcune redazioni di riviste letterarie. Qui è rivelatore l’incontro con l’allora ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai: l’incontro, contrassegnato dalla totale cordialità e dalla buona ma stucchevole predisposizione del ministro, accende in Petroni un senso di astio e scetticismo nei confronti degli «uomini che detengono il potere», e del «portamento quasi più che dal comportamento di coloro che possono fare e disfare». Dunque, violenza e potere: questi i germi che ammalano la civiltà, questi gli elementi da sconfiggere.

Con questa presa di coscienza prende avvio l’attività clandestina e impegnata di Petroni, insieme ai collaboratori della rivista romana La Ruota: fra riunioni clandestine, slogan sui muri contro il fascismo, la diffusione di giornali e manifesti illegali, lo scrittore finisce per essere arrestato durante un’operazione di volantinaggio per conto del gruppo Resistenza Romana. Con l’animo saldo e l’inscalfibile sopportazione maturata durante l’asprezza degli anni giovanili, affronta le settimane nella cella 31 di via Tasso, il carcere noto come hausgefängnis, tradotto casa-prigione. Qui le condizioni dei prigionieri sono al limite della sopravvivenza umana: l’imperativo suggerito per resistere è quello di far «conto di non esser più un uomo». I prigionieri sono radunati sotto la parità dell’esistenza: poco importa da dove si provenga, quale sia lo status sociale e l’età anagrafica: fra quelle mura, l’unico motivo di resilienza può esser allenato dal vicendevole sostegno nutrito dalla condivisione della circostanza funesta. Questo compromesso di sopravvivenza, fra la sporcizia dei soprusi umani e le costanti percosse e condanne a morte, consente a Petroni di convertire la sua tendenza all’isolamento e alla riservatezza in una spiccata sensibilità di solidarietà umana. Così, dopo aver individuato i punti di fuga – violenza e potere – egli individua la meta: un’umanità civile sigillata da uno spirito solidale.

Trasferito a Regina Coeli perché condannato alla fucilazione, riesce a salvarsi dalla morte quasi miracolosamente, per l’entrata in città degli Alleati il 4 giugno 1944. Nel settembre del 1945 Petroni regala alla moglie Carla Luisa De Vecchi il manoscritto del suo primo romanzo, Il mondo è una prigione, opera narrativa che racconta tale esperienza. In realtà, si tratta di un libro che incontrerà diverse difficoltà editoriali, poiché osteggiato dal Partito Comunista: Il mondo è una prigione gli costa una vera e propria rottura con gli amici Mario Alicata e Renato Guttuso. Intanto, Einaudi e Mondadori interrompono d’improvviso le trattative già in atto per la pubblicazione. Il motivo risiede nel messaggio dell’opera: lontano da fini propagandistici, Petroni non adotta toni politici nel manifestare le sofferenze vissute, ma predilige una narrazione volta alla riflessione dubbiosa di una possibile ricostruzione dopo la catastrofe della guerra e dopo l’esperienza della crudeltà umana.

Trasferito a Regina Coeli perché condannato alla fucilazione, riesce a salvarsi dalla morte quasi miracolosamente, per l’entrata in città degli Alleati il 4 giugno 1944. Nel settembre del 1945 Petroni regala alla moglie Carla Luisa De Vecchi il manoscritto del suo primo romanzo, Il mondo è una prigione, opera narrativa che racconta tale esperienza. In realtà, si tratta di un libro che incontrerà diverse difficoltà editoriali, poiché osteggiato dal Partito Comunista: Il mondo è una prigione gli costa una vera e propria rottura con gli amici Mario Alicata e Renato Guttuso. Intanto, Einaudi e Mondadori interrompono d’improvviso le trattative già in atto per la pubblicazione. Il motivo risiede nel messaggio dell’opera: lontano da fini propagandistici, Petroni non adotta toni politici nel manifestare le sofferenze vissute, ma predilige una narrazione volta alla riflessione dubbiosa di una possibile ricostruzione dopo la catastrofe della guerra e dopo l’esperienza della crudeltà umana.

Il libro infatti viene scritto non con un occhio verso il futuro, ma con lo sguardo diretto verso il recente passato: egli lo scrive per capire, per elaborare, per intendere in che modo l’uomo sia arrivato a tanta crudeltà, poiché solo analizzando le proprie colpe e le vicende si può scagionare la possibilità di una nuova catastrofe. L’uomo deve imparare a conoscersi e a richiamare le sue azioni verso una meta di fratellanza comune, in onore della collettività. Ma correre dietro al filone progressista, alla fretta di una Nuova Italia per Petroni – all’altezza cronologica della stesura del romanzo – è troppo presto. In fin dei conti, un futuro può esser costruito sempre e solo sulle macerie del passato, che non possono essere semplicemente ricoperte e così nascoste, ma bisogna imparare a conoscere il materiale di cui sono fatte, per evitare che le nuove edificazioni crollino d’improvviso su sé stesse.

Accusato di disfattismo, lo scrittore non mollerà mai la presa di una morale tutta improntata sulla memoria, sulla ricostruzione della propria storia personale e degli eventi della storia generale dell’umanità: questo è l’iter che prepara per imparare ad accogliere l’altro, abbandonando con un movimento emotivo di fatica quel suo essere intimamente solitario. Il mondo è una prigione vedrà la luce grazie all’intervento della principessa Marguerite Caetani, che pubblicherà il libro sulla rivista Botteghe Oscure nel 1948. Solamente un anno dopo, Alberto Mondadori proporrà allo scrittore l’edizione in volume, scusandosi per la precedente recessione, ammettendo che «anche i grandi editori non sono infallibili». Il romanzo stimola sulle riviste letterarie un forte dibattito fra i recensori, fra chi accusa Petroni di aver denigrato la Resistenza e chi invece legge la «visione di chi ha tratto un senso più ampio, universale degli accadimenti» (Ferdinando Virdia, in La Voce Repubblicana, 5 novembre 1949), fintanto che il libro trova il suo più ampio riconoscimento nel 1965, quando l’autore ottiene il Premio Nazionale Prato per il ventennale della Resistenza per ‘Il miglior libro sulla Resistenza nato dalla Resistenza’. Nel 1974 riceverà poi il Premio Strega per il romanzo La morte del fiume.

I romanzi successivi si impegnano tutti sul filone della ricostruzione mnemonica, con una forte impronta etica che acquisisce sempre maggiore consapevolezza dell’altro, del mondo e della storia: l’impegno verso la convivenza umana mostra un animo intellettuale sempre fedele alla speranza di un domani migliore, e sempre deluso e scosso dinanzi alle violenze che l’uomo continua a ripetere, come di fronte alla strage dell’estate del 1960 a Reggio Emilia (così annotava in un appunto del 1960: «Oggi 8 luglio, a Reggio Emilia sono morte cinque persone. Che significa tutto questo? Ancora si muore per le stesse ragioni per cui tanti sono morti, per le stesse per cui anch’io ho rischiato di finire la mia vita poco oltre i trent’anni?»). I suoi interventi letterari e saggistici compaiono per l’arco di tutta la sua produzione su più riviste letterarie e non solo, fra cui vogliamo ricordare i suoi innumerevoli articoli su Patria Indipendente. Non a caso, Guglielmo Petroni ha fatto anche parte della Presidenza onoraria dell’Anpi. Per la primavera di questo anno è prevista l’uscita di un volume che raccoglie alcuni interventi saggistici dell’autore, fra i quali appunto anche alcuni scritti pubblicati dal periodico ufficiale dell’Anpi.

I romanzi successivi si impegnano tutti sul filone della ricostruzione mnemonica, con una forte impronta etica che acquisisce sempre maggiore consapevolezza dell’altro, del mondo e della storia: l’impegno verso la convivenza umana mostra un animo intellettuale sempre fedele alla speranza di un domani migliore, e sempre deluso e scosso dinanzi alle violenze che l’uomo continua a ripetere, come di fronte alla strage dell’estate del 1960 a Reggio Emilia (così annotava in un appunto del 1960: «Oggi 8 luglio, a Reggio Emilia sono morte cinque persone. Che significa tutto questo? Ancora si muore per le stesse ragioni per cui tanti sono morti, per le stesse per cui anch’io ho rischiato di finire la mia vita poco oltre i trent’anni?»). I suoi interventi letterari e saggistici compaiono per l’arco di tutta la sua produzione su più riviste letterarie e non solo, fra cui vogliamo ricordare i suoi innumerevoli articoli su Patria Indipendente. Non a caso, Guglielmo Petroni ha fatto anche parte della Presidenza onoraria dell’Anpi. Per la primavera di questo anno è prevista l’uscita di un volume che raccoglie alcuni interventi saggistici dell’autore, fra i quali appunto anche alcuni scritti pubblicati dal periodico ufficiale dell’Anpi.

Per concludere questo breve ritratto di Guglielmo Petroni, ecco alcuni versi poetici composti a ridosso della fine della guerra, si tratta di un inno alla pacatezza delle intenzioni umane, un monito a scavare nell’intimo del nostro cuore per richiamare l’umanità alle volontà valoriali di una pacifica coesistenza:

Per concludere questo breve ritratto di Guglielmo Petroni, ecco alcuni versi poetici composti a ridosso della fine della guerra, si tratta di un inno alla pacatezza delle intenzioni umane, un monito a scavare nell’intimo del nostro cuore per richiamare l’umanità alle volontà valoriali di una pacifica coesistenza:

Guerra sta in queste mani,

in queste armi armoniose e indifferenti:

guerra non è nel cuore.

(Guerra è in queste mani, in Poesie, Neri Pozza, 1959)

Chiara Parronchi

Pubblicato venerdì 28 Marzo 2025

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/guglielmo-petroni-la-scrittura-la-pittura-la-vita-quando-la-memoria-di-un-partigiano-torna-a-casa/