Anno 1876. Sulle pagine di un settimanale umoristico francese si legge: «La rue Le Peletier è la strada dei disastri. Dopo l’incendio dell’Opera ecco adesso un’altra calamità. Si è appena aperta da Durand-Ruel un’esposizione che dovrebbe essere di pittura. Entro e i miei occhi inorriditi devono affrontare terribili cose. Cinque o sei pazzoidi, tra cui una donna, si sono riuniti per esporre le loro opere. Ho visto gente torcersi dalle risa davanti a quei lavori, ma a me, vedendoli, sanguinò il cuore. Questi sedicenti artisti si autodefiniscono rivoluzionari, “impressionisti”. Pigliano un pezzo di tela, colori e pennello, vi buttano qualche tratto di colore a casaccio e firmano il risultato con il loro nome. È lo stesso senso di costernazione che proveremmo se i ricoverati in manicomio raccogliessero pietre per la strada, convinti di aver trovato diamanti». Non era la prima volta che questi “sedicenti artisti”, gli Impressionisti, con i loro lavori, avevano sfidato il gusto classico dell’Accademia, presentando al pubblico un nuovo modo di dipingere.

Già due anni prima, Claude Monet, assieme ad altri pittori fra cui Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Berthe Morrisot e Camille Pissarro, in opposizione all’esposizione tradizionale del Salon, aveva esposto una serie di opere nelle sale dello studio del fotografo Nadar, al secondo piano di un edificio al numero 35 di boulevard des Capucines, al centro di Parigi. Anche allora l’insuccesso era stato tagliente. “Circolava la battuta – ha scritto il professor John Rewald nel suo saggio dedicato alla storia degli Impressionisti – che il metodo di questi pittori consisteva nel caricare una pistola con vari tubetti di colore e sparare alla tela, finendo poi con la firma”. I critici erano stati spietati e anche il pubblico decideva di visitare l’esposizione più per ridere che per ammirare quelle nuove pitture. Louis Leroy, il giorno dopo l’inaugurazione della collettiva, aveva scritto sulle pagine del Charivari: “Fu un giorno duro quando mi arrischiai a visitare la prima esposizione del boulevard es Capucines, insieme al paesaggista Joseph Vincent, premiato con medaglia e decorato da vari governi! L’imprudente ci era venuto senza pensar male: credeva di vedere della pittura come se ne vede dappertutto, buona e cattiva, più cattiva che buona, ma che non attentasse al buon costume artistico, al culto della forma e al rispetto dei maestri”. “Quelle macchie – sentenziava Leroy – sono quelle degli imbianchini che dipingono il finto marmo: pif paf, plic plac! Vai con Dio! È inaudito, è spaventoso! Mi verrà un colpo di sicuro!”.

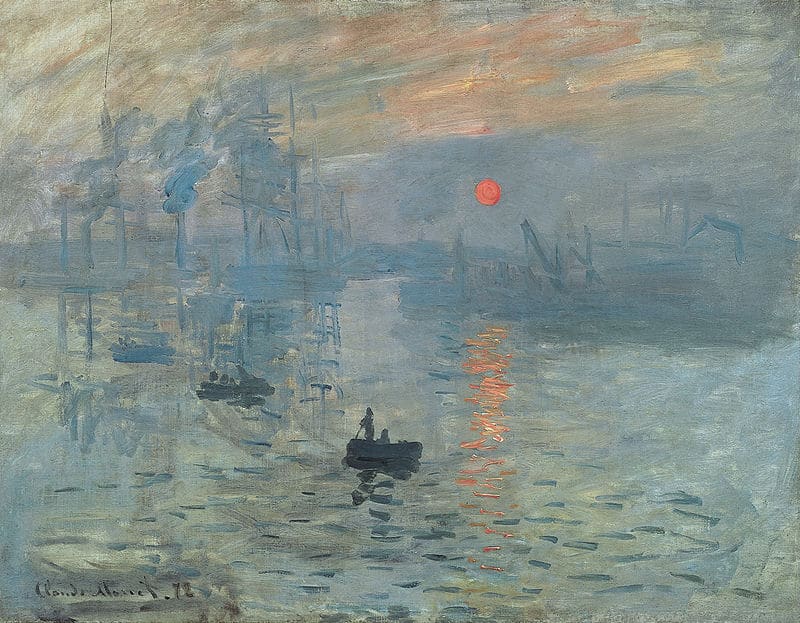

In particolare, il critico se l’era presa con un quadro di Monet che ritraeva il porto di Le Havre all’alba: Impressione. Levar del sole, affermando che una qualsiasi carta da parati sarebbe stata più rifinita di quel quadro e ironizzando sulla parola “impressione”: “Ne ero certo – scriveva – dal momento che ne sono rimasto impressionato, ci deve essere dell’impressione là dentro!”. In breve tempo, l’articolo di Leroy era stato letto da tutta Parigi e quel nome spregiativo di “impressionisti” aveva iniziato a circolare, catturando l’attenzione e il favore dell’intero gruppo di artisti, che invece di arrabbiarsi decide di farlo proprio. Nel frattempo, la madre di Berthe Morrisot, preoccupata per le pessime recensioni, chiedeva all’antico maestro della figlia Guichard di andare alla mostra e di farle un resoconto. “Ho visto le sale di Nadar – riferirà il maestro – e, quando entrai nelle sale, mi sentii angosciato a vedere quelle opere di sua figlia in quell’ambiente. Mi dissi: non si vive impunemente fra i pazzi”. Guichard concludeva la missiva consigliando alla Morrisot di rompere definitivamente con la “pittura del futuro”. Il giudizio di pubblico e critica sembrava unanime: gli impressionisti avevano dichiarato guerra alla bellezza. E lo avevano fatto con una forza tale da rivoluzionare, per sempre, la pittura.

In effetti, la loro era davvero un’arte del futuro, basata su logiche completamente rinnovate. Era una pittura moderna, che respingeva i temi della tradizione e non aveva alcun interesse per la pittura di storia o per quella religiosa. Era la vita contemporanea che li appassiona, fra stazioni fumanti e battelli a vapore, feste da ballo e gite al parco, passando per teatri, sale da ballo e caffè. Gli Impressionisti non facevano un’arte di denuncia e neppure realista: quello che contava era l’impressione della realtà sull’occhio dell’artista. Dai bozzetti preliminari si passava a dipingere direttamente sulla tela, senza seguire guide o profili. L’obiettivo era catturare l’impressione, cogliere l’istante, con pennellate rapide e compendiarie. E non solo. Anche nell’utilizzo dei colori, gli Impressionisti avevano capito che era solamente nella reciproca influenza che i colori si arricchivano, favorendo una cromia d’insieme mai vista prima. Gli Impressionisti lasciavano le stanze chiuse dei loro studi e scendevano nelle strade, dipingendo all’aperto, en plein air, con i loro cavalletti, colori e pennelli, divenuti più resistenti grazie all’uso delle boccole di metallo, capaci di chiudere con più forza le setole. A favorire questa decisione, anche la comparsa di pigmenti inorganici derivati da processi industriali: a metà Ottocento, infatti, i colori iniziavano ad essere accessibili in pratici tubetti di stagno e, dunque, facilmente trasportabili. Seppur la formazione e le esperienze del gruppo di questi nuovi pittori era quanto mai variegata, una cosa ben precisa li accomunava: l’insofferenza per la tradizione accademica, e in particolare per il sistema dei Salons, reo di soffocare la nascita di esperienze pittoriche nuove.

Era al Café Guerbois, al civico 11 della Grande Rue des Batignoles, che gli Impressionisti si incontravano: “Niente poteva essere più interessante di quelle frequenti e lunghissime riunioni e di quei contrasti di opinione sempre animati”, ricordava Monet, che fra tutti, era il più motivato ad imporre quello “strano” modo di dipingere agli occhi del mondo. Di umili origini, Claude Oscar Monet (i genitori lo chiamavano Oscar) era nato a Parigi nel 1840, aveva trascorso l’infanzia a Le Havre, nel Nord della Francia, dove il padre possedeva una drogheria in società con il cognato Lecadre. Qui il giovane pittore aveva cominciato a disegnare: per divertirsi scarabocchiava dappertutto e anche a scuola, non volendo prestare attenzione alle lezioni, si dilettava a fare caricature irriverenti dei maestri. La sua abilità era così evidente che già all’età di quindici anni la sua reputazione era nota, e per avere un suo ritratto bisognava sborsare 20 franchi. I suoi lavori erano anche esposti nella vetrina dell’unico corniciaio del luogo, proprio sotto le marine del pittore paesaggista Eugéne Boudin. Proprio Boudin incoraggerà Monet ad impreziosire il suo talento, proponendogli di dipingere all’aperto. “Boudin – ricordava Monet – mi disse: li guardo sempre con gusto, i suoi disegni, divertenti, veloci, arditi. Lei è dotato, si vede subito. Ma non si fermerà qui, spero. Come esordio va benissimo, ma presto ne avrà abbastanza, della caricatura. Studi, impari a vedere e a dipingere, disegni, faccia dei paesaggi. È tutto così bello, il mare, il cielo, gli animali, la gente, gli alberi, così come li ha fatti la natura, col loro carattere, il loro modo di essere autentico, nella luce, nell’aria, così come sono”.

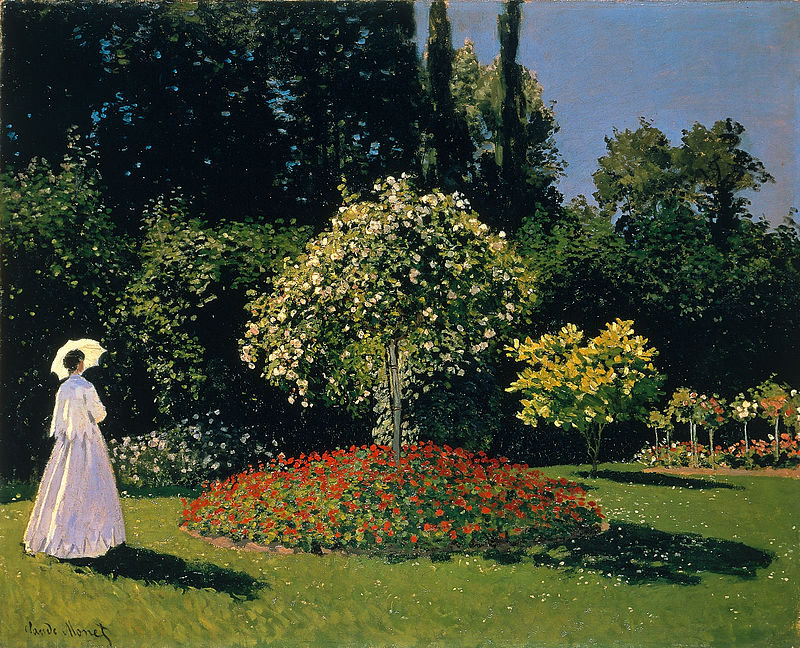

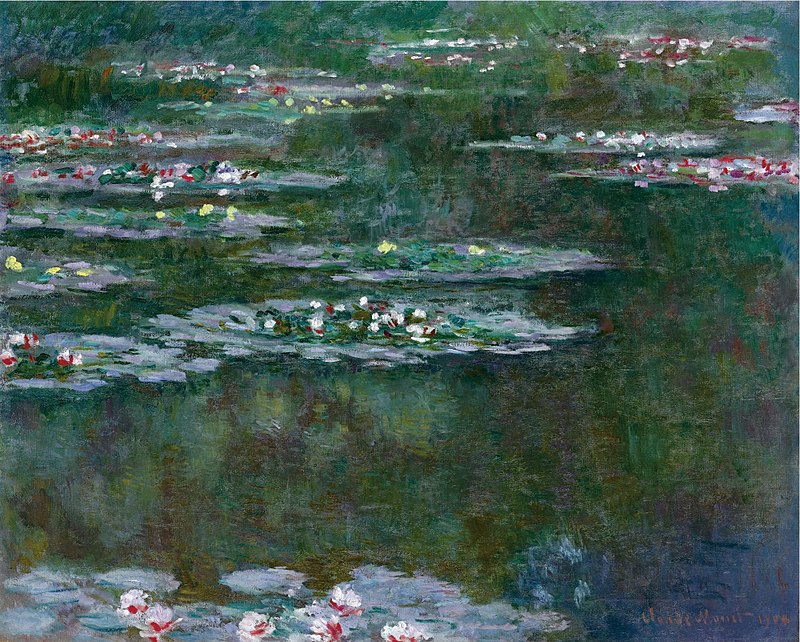

Con qualche esitazione, Monet aveva superato i propri pregiudizi e aveva iniziato la sua educazione sotto l’ala del maestro Boudin, nella convinzione che bisognasse cercare la semplice bellezza della natura, “la natura vista in tutta la sua verità, la sua freschezza”. Cominciava a rafforzarsi l’idea che occorreva restare fedeli all’impressione primitiva con ostinazione, senza soffermarsi sul particolare ma sull’insieme. Consapevole di sé, e grazie al sostegno economico di sua zia, nel 1859 Monet si era trasferito a Parigi per frequentare l’Académie Suisse. Aveva conosciuto Pissarro, Renoir e Sisley, che sarebbero diventati i suoi futuri compagni d’avventura. Nel 1865, Monet venticinquenne debuttava ufficialmente al grande pubblico, presentando al Salon due marine dipinte in Bretagna, che gli conferirono un certo credito. Ispirandosi a Manet, poi, aveva realizzato opere di grande metratura dedicate al tema della figura nel paesaggio. Risale al 1866 Donne in giardino, opera ambiziosa, pensata per il Salon ma da questo rifiutata, perché troppo moderna. Nel dipinto non c’era nulla di scandaloso, colpivano però l’audacia nell’utilizzo degli effetti di luce e di colore. Audacia che sperimenterà sempre più ne La Grenouillère, un caffè galleggiante sulla Senna, in cui l’artista aveva affinato sempre più la tecnica impressionista. Grazie ad un viaggio a Londra (1870-1871), Monet aveva iniziato a confrontarsi con il tema del paesaggio, anche grazie alla scoperta delle opere di Turner. “Furono esse – scriveva lo storico dell’arte Ernst Gombrich – a rafforzare in Monet la convinzione che i magici effetti di luce e di atmosfera contavano in pittura più del soggetto”. Tuttavia, un quadro come La stazione di Saint-Lazare sembrava ai critici una vera imprudenza. Per Monet, invece, era il giusto modo per mostrare l’effetto della luce che entrava attraverso una tettoia di vetro per investire le nuvole di vapore, mentre la locomotiva e i vagoni spuntavano nella confusione. “Ci volle tempo – spigava Gombrich – per far capire al pubblico che, per apprezzare un quadro impressionista, bisogna allontanarsi di qualche passo, e gustare il miracolo di vedere queste macchie enigmatiche prendere forma e animarsi. Questo miracolo, nonché la trasmissione dell’esperienza visiva dal pittore allo spettatore, era il vero scopo dell’impressionismo”. Fra le opere di Monet che meglio hanno raccontato questo concetto, ci sono le Ninfee realizzate a Giverny: un ciclo di circa 250 opere, oggi divenute iconiche, in cui l’autore aveva sperimentato gli effetti della luce sull’acqua nella natura. Nel 1902, Monet confidava agli amici: “Ho di nuovo ripreso a fare cose impossibili da fare: dell’acqua con erba che ondeggia sul fondo; è stupendo da vedere, ma è pura follia volerlo fare”. Un’opera lirica cha aveva affascinato anche Marcel Proust: “Fiori di terra e anche fiori di acqua, queste tenere ninfee che il Maestro ha dipinto in tele sublimi (…) sono come in primo, delizioso abbozzo di vita”. “È la sua più bella opera”, aveva affermato poi Georges Truffaut.

Ci vorranno anni di lotta durissima prima che Monet e i suoi colleghi riescano a convincere il pubblico ad apprezzare i loro lavori. Lavori che oggi sono entrati a buon diritto nei capolavori della storia dell’arte mondiale. La città di Bologna, nelle sale di Palazzo Albergati, il 29 agosto inaugura Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi, un evento che racconterà al pubblico le vicende degli Impressionisti e, in modo particolare, del suo rappresentante più determinato, Monet (con 57 dipinti). Accanto ad opere conosciute come il Ritratto di Madame Ducros (1858) di Degas, Ritratto di Julie Manet (1894) di Renoir e Ninfee (1916-1919 ca.) di Monet, ci saranno anche opere mai uscite dalle sale del museo parigino, come Ritratto di Berthe Morisot distesa (1873) di Édouard Manet, Il ponte dell’Europa, Stazione Saint-Lazare (1877) di Monet e Fanciulla seduta con cappello bianco (1884) di Renoir.

Francesca Gentili, critica d’arte

Pubblicato giovedì 3 Settembre 2020

Stampato il 04/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/claude-monet-lincanto-della-percezione/