Chi sono gli Impressionisti più conosciuti? Senz’altro Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Edgar Degas, ma anche Alfred Sisley e Camille Pizzarro: artisti che, a Parigi, nella seconda metà dell’Ottocento del secolo scorso, hanno affermato un nuovo modo di dipingere e concepire l’arte, realizzando una vera e propria rivoluzione, fra le più importanti della storia dell’arte. Forse però, non tutti sanno che, alle loro riunioni al Café Guerbois, al civico 11 della Grande Rue des Batignoles, era presente anche una donna, anch’essa pittrice, di nome Berthe Morisot (1841-1895), che si distinguerà presto per talento e determinazione. Morisot, seppure meno conosciuta rispetto ai suoi colleghi, è un membro fondante del movimento impressionista: partecipa attivamente alla vita artistica del gruppo, presenziando a sette delle otto manifestazioni organizzate fra il 1874 e il 1886, saltandone solamente una per l’arrivo di sua figlia Julie, nel 1878.

Chi sono gli Impressionisti più conosciuti? Senz’altro Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Edgar Degas, ma anche Alfred Sisley e Camille Pizzarro: artisti che, a Parigi, nella seconda metà dell’Ottocento del secolo scorso, hanno affermato un nuovo modo di dipingere e concepire l’arte, realizzando una vera e propria rivoluzione, fra le più importanti della storia dell’arte. Forse però, non tutti sanno che, alle loro riunioni al Café Guerbois, al civico 11 della Grande Rue des Batignoles, era presente anche una donna, anch’essa pittrice, di nome Berthe Morisot (1841-1895), che si distinguerà presto per talento e determinazione. Morisot, seppure meno conosciuta rispetto ai suoi colleghi, è un membro fondante del movimento impressionista: partecipa attivamente alla vita artistica del gruppo, presenziando a sette delle otto manifestazioni organizzate fra il 1874 e il 1886, saltandone solamente una per l’arrivo di sua figlia Julie, nel 1878.

Per anni, come spesso capita alle donne, la sua figura è stata nascosta dal racconto dell’arte ufficiale, per poi emergere e affermarsi, in tempi recenti, come artista di riferimento dell’Impressionismo. Fino al 23 febbraio 2025, sarà possibile conoscere la sua storia visitando la prima grande mostra italiana, allestita nelle sale di Palazzo Ducale a Genova. Impression, Morisot, questo il titolo dell’evento, rientra nel calendario delle celebrazioni ufficiali del 150° dell’Impressionismo e mostrerà oltre 80 opere, fra dipinti, acqueforti, acquerelli, pastelli e documenti fotografici, molti dei quali inediti.

Il 15 aprile 1874, dopo essere stati rifiutati dal Salon – che promuoveva la pittura ufficiale degli artisti dell’Académie des Beaux-Arts – un gruppo di artisti dissidenti e “affamati di indipendenza” decide di riunirsi nello studio del fotografo Felix Nadar e di dare vita ad una grande rivoluzione: presentare al pubblico una pittura nuova, moderna, dove i veri protagonisti sono i colori e la luce, ma anche la vita contemporanea che sostituisce i temi storici e religiosi della tradizione. Gli Impressionisti non si rivolgono a una piccola élite di spettatori ma scelgono di parlare a tutti, ritraendo grandi spazi aperti e scene di vita quotidiana, riportando su tela le loro impressioni.

Anche Morisot, con la sua personalità enigmatica e una volontà di ferro, vuole affermarsi come pittrice e, come i suoi colleghi maschi, dopo la prima esposizione ufficiale, è costretta a scontrarsi con numerose critiche. In primis quella di Louis Leroy che, dopo aver definito con disprezzo questi nuovi pittori impressionisti, rivolgendosi a Morisot, sentenzia: «Eccoci adesso a Madamoiselle Morisot. A quella giovane signora non interessano i dettagli insignificanti. Se deve dipingere una mano, dà esattamente tante pennellate in lunghezza quante sono le dita, e il problema è risolto». Ma anche il giornalista Albert Wolf, su “Figaro” condanna: «C’è una donna nel gruppo, come in tutte le bande, si chiama Berthe Morisot, ed è curiosa da osservare. La sua grazia femminile si mantiene ai confini di uno spirito in delirio».

Con curiosità, ma senz’altro con altro spirito critico, osservando la vita di Morisot, scopriamo che, fin da piccola, aveva deciso di essere un’artista: una scelta totalmente radicale per le donne del suo tempo. Nata in una famiglia alto borghese, Morisot era figlia di un funzionario della Corte dei conti, pronipote del pittore Jean Honoré Fragonard e moglie del fratello di Eduard Manet. Grazie al sostegno della madre, Morisot aveva studiato pittura insieme alla sorella, prima con Emile Guichard e poi con Emile Corot, con il quale impara a trovare la sua strada in autonomia. «Sotto il mio insegnamento – aveva profetizzato Guichard – Berthe non intraprenderà una piccola passione da coltivare per diletto. Ma diverrà una vera pittrice. Questo, nel vostro ambiente, costituirà una vera rivoluzione e, ancora di più, una catastrofe. Forse in futuro maledirete il giorno in cui l’arte ha fatto ingresso nella vostra così rispettabile casa».

Sebbene i toni di Guichard possono sembrare troppo teatrali, in realtà mostrano bene la realtà della condizione femminile a metà del XIX secolo, quando numerose barriere sociali impedivano alle donne di dedicarsi all’arte come mestiere e la cultura patriarcale continuava ad escluderle e limitarle ai soli ruoli di mogli e madri. Morisot sarà infatti costretta a formarsi al di fuori dei percorsi ufficiali, perché l’Ecole des beaus-arts non ammette ancora le donne. In una dimensione del genere, Morisot avrebbe potuto abbandonare la sua passione dopo il matrimonio e accontentarsi di essere la bella modella di Manet. Invece, con coraggio e caparbietà, decide di andare oltre le consuetudini del suo tempo, di credere nel proprio talento e di diventare non soltanto una brava pittrice ma anche la promotrice di un nuovo modo di concepire la pittura.

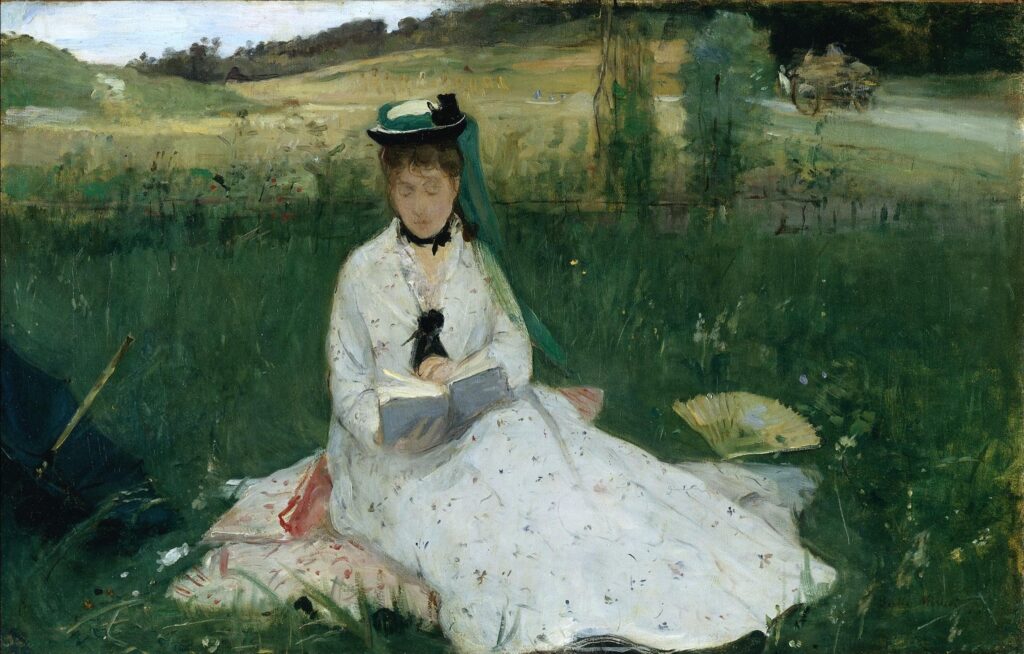

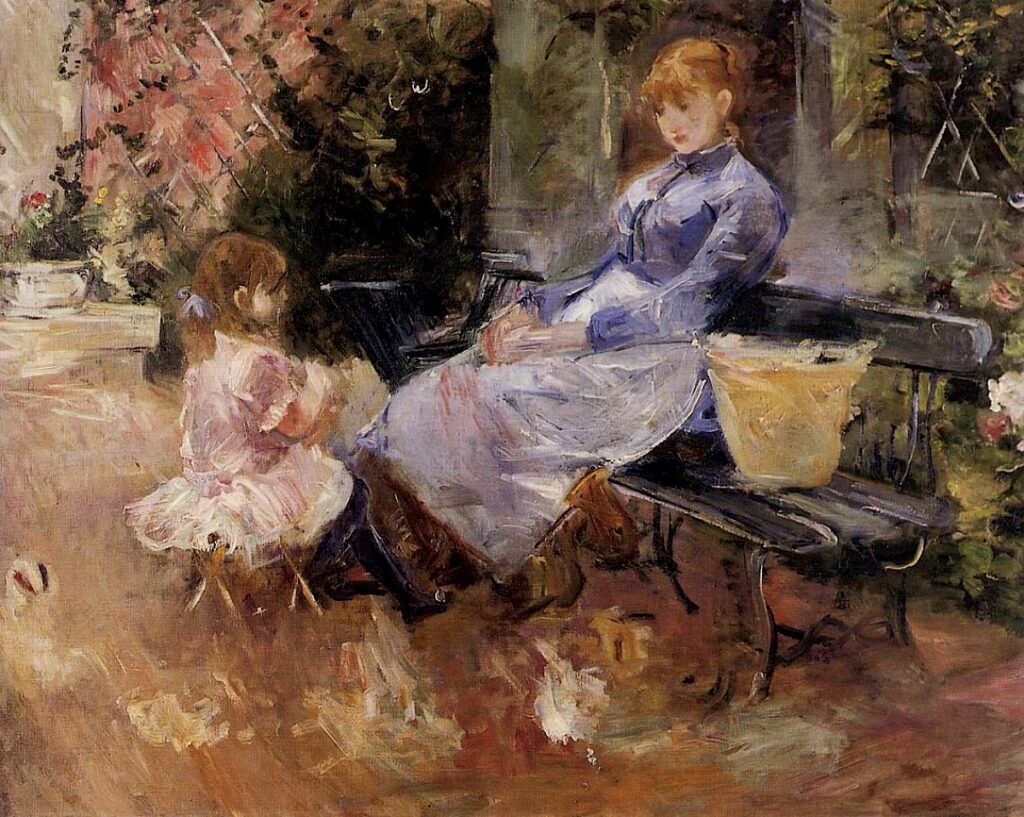

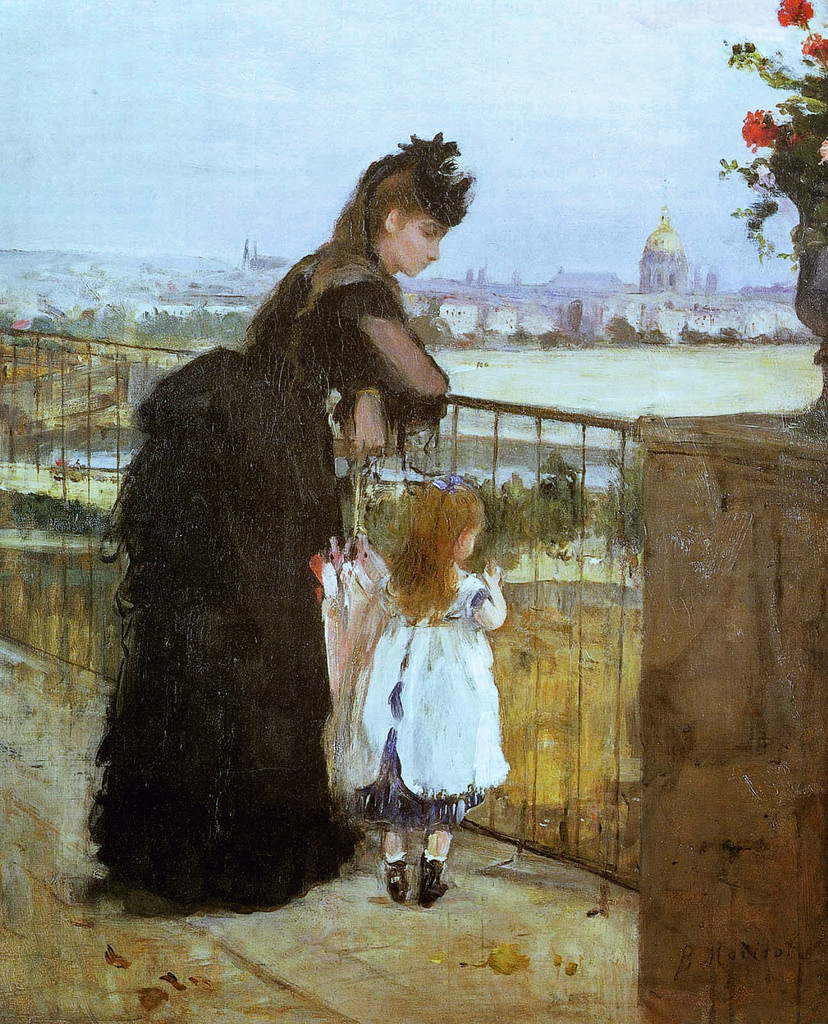

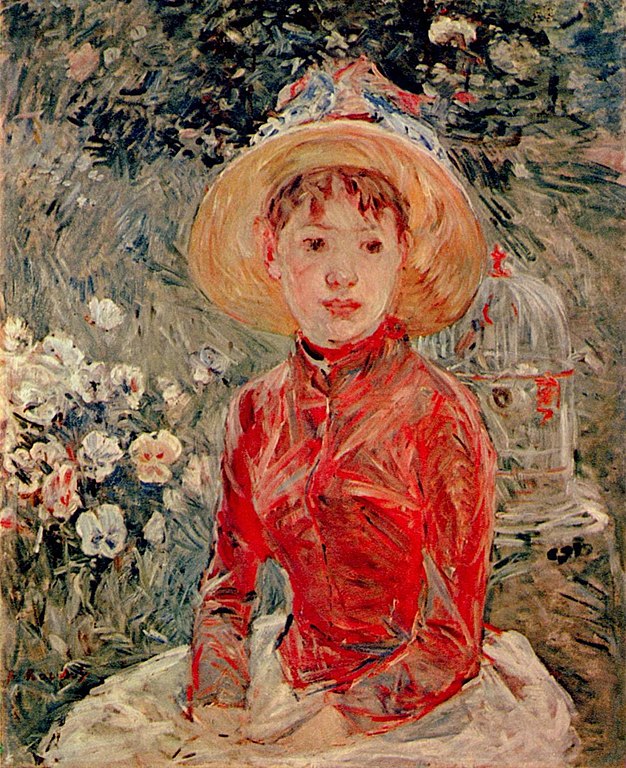

Con l’Impressionismo, Morisot diventa di fatto la “signora della luce”, per la sua particolare attenzione verso i cambiamenti dell’atmosfera e dei cambiamenti cromatici: l’artista lavora en plein air (all’aperto) e rappresenta con immediatezza scene di vita moderna. Testimone del suo tempo, Morisot dipinge ritratti, spiagge assolate, vedute notturne, feste e fiori, oltre ad attimi di vita domestica e familiare. Una sua opera, direbbe il poeta Stéphane Mallarmé, è «lo spettacolo di un moderno incantesimo». Tuttavia, la vita moderna dei caffè, dei teatri e dei concerti, come pure le uscite in aperta campagna sono pressoché precluse a Morisot a causa del suo stato sociale. Per lei nessun atelier. Il suo repertorio pittorico rispecchia infatti la sua vita di donna, affollato da presenze familiari, come la madre, il marito e la figlia, a cui dedica La favola (1883) e Fanciulla con la bambola (1884), ma anche la sorella Edma, che diventerà su modella prediletta: celebre è La culla del 1872, dove la raffigura assieme alla figlia Blache.

Tuttavia, seppur limitata alla vita domestica, la pittura di Morisot non è mai piatta, resa eccelsa dalla sua qualità artistica e dal suo sguardo sempre innovativo. In tutto Morisot realizzerà circa trecento lavori che sta a noi apprezzare con sensibilità e interesse, «anche perché – ci ricorda Mallarmé – la sua opera, riuscita, stando alla stima di alcuni grandi originali che la consideravano compagna di lotta, vale, autonoma, quanto la loro e si colloca perfettamente nella storia della pittura di questo scorcio di secolo».

Per troppo tempo la figura di Morisot è rimasta nell’ombra, resa visibile soprattutto grazie ai ritratti di Manet, che però ne esaltano la bellezza e la grazia, senza mai rappresentarla come pittrice. Molti dei suoi affetti più vicini, per tutta la vita le sconsigliarono di intraprendere il mestiere di pittrice, sconveniente per una donna dell’alta borghesia parigina. Ostinata e consapevole, Morisot aveva affermato: «Vorrei compiere il mio dovere fino alla morte, vorrei che gli altri non me lo rendessero troppo difficile. Non credo che ci sia mai stato un uomo che abbia trattato una donna da pari a pari e questo è tutto ciò che avrei chiesto, poiché conosco il mio valore». La mia indipendenza, sosteneva ancora Morisot, «l’otterrò soltanto perseverando ed evitando di nascondere la mia intenzione di emanciparmi».

Per troppo tempo la figura di Morisot è rimasta nell’ombra, resa visibile soprattutto grazie ai ritratti di Manet, che però ne esaltano la bellezza e la grazia, senza mai rappresentarla come pittrice. Molti dei suoi affetti più vicini, per tutta la vita le sconsigliarono di intraprendere il mestiere di pittrice, sconveniente per una donna dell’alta borghesia parigina. Ostinata e consapevole, Morisot aveva affermato: «Vorrei compiere il mio dovere fino alla morte, vorrei che gli altri non me lo rendessero troppo difficile. Non credo che ci sia mai stato un uomo che abbia trattato una donna da pari a pari e questo è tutto ciò che avrei chiesto, poiché conosco il mio valore». La mia indipendenza, sosteneva ancora Morisot, «l’otterrò soltanto perseverando ed evitando di nascondere la mia intenzione di emanciparmi».

Alla sua scomparsa, avvenuta all’età di 54 anni, nel 1895, su indicazione della famiglia, il suo certificato di morte riporterà “senza professione”, segnando uno degli episodi di negazione più ingiusti della storia dell’arte di tutti i tempi. È bene conoscere il lavoro di Morisot non soltanto per la qualità della sua opera, ma anche perché, di questi tempi, è doveroso omaggiare le cosiddette dissidenti del gentil sesso, coloro che, sfidando le convenzioni sociali, sono riuscite a essere quel che volevano. Colpa di una letteratura silente e negazionista, possiamo oggi scoprire esempi di grandi donne, spesso taciuti o poco ricordati, a cominciare dalle altre due donne del movimento impressionista: Mary Cassatt e Eva Gonzales, ma anche Camille Claudel, amante dello scultore Rodin, la pittrice naif Séraphine Louise, la belga Anne Boch, la post-impressionista Suzanne Valadon. Tutte donne eccezionali, il cui impegno per affermare se stesse offre a tutti noi storie di lotte di genere, di libertà e di progresso.

Pubblicato giovedì 20 Febbraio 2025

Stampato il 13/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/berthe-morisot-grande-pittrice-impressionista-ma-senza-professione/