Che la moda fosse un territorio molto esclusivo, a tratti escludente, lo si sapeva già. Tuttavia, negli ultimi tempi, si era mostrata sensibile e determinata a dare il proprio contributo e risolvere questioni annose come le discriminazioni di genere o il bodyshaming, la feroce ghettizzazione di quanti non possano esibire un corpo scultoreo. Di fatto, però, si è tutto rivelato un fuoco di paglia (o quasi) e, il granitico mondo della moda ha preferito mantenere uno status quo fatto di modelle magrissime e bellezze irreali. Una problematica che il fashion system non può permettersi di ignorare è, invece, quella del razzismo. Bisogna prendere atto che una serie di episodi si sono avvicendati negli ultimi anni, addensando grossi sospetti su un ambiente apparentemente di ampio respiro, artistico e cosmopolita, che non ci si aspetta faccia distinzioni basate sul colore della pelle.

Che la moda fosse un territorio molto esclusivo, a tratti escludente, lo si sapeva già. Tuttavia, negli ultimi tempi, si era mostrata sensibile e determinata a dare il proprio contributo e risolvere questioni annose come le discriminazioni di genere o il bodyshaming, la feroce ghettizzazione di quanti non possano esibire un corpo scultoreo. Di fatto, però, si è tutto rivelato un fuoco di paglia (o quasi) e, il granitico mondo della moda ha preferito mantenere uno status quo fatto di modelle magrissime e bellezze irreali. Una problematica che il fashion system non può permettersi di ignorare è, invece, quella del razzismo. Bisogna prendere atto che una serie di episodi si sono avvicendati negli ultimi anni, addensando grossi sospetti su un ambiente apparentemente di ampio respiro, artistico e cosmopolita, che non ci si aspetta faccia distinzioni basate sul colore della pelle.

Il caso più recente è quello che ha visto coinvolta la maison Gucci e il suo direttore creativo Alessandro Michele, colpevoli – a detta degli accusatori – di aver immesso sul mercato il maglione modello balaclava, munito di un passamontagna che ricordava troppo le fattezze del blackface, il trucco caricaturale utilizzato dai primi attori bianchi per riprodurre i tratti somatici esasperati dell’uomo di colore. La risposta del brand non si è fatta attendere: scuse immediate e prodotto ritirato per non ledere la sensibilità di nessuno. Altro episodio abbastanza recente e dall’eco notevole è stato quello che ha coinvolto Prada lo scorso dicembre: la maison ha dovuto ritirare dal mercato i pupazzetti a forma di scimmietta della collezione Pradamalia, rei di essere un esplicito riferimento al sambo, la figura stereotipata dell’uomo di colore in voga a inizio Novecento.

Le accuse di discriminazioni razziali nel mondo della moda sono innumerevoli e investono sia i marchi esclusivissimi, sia i brand accessibili a tutti, come Zara che, nel corso del tempo, si è resa protagonista di fatti rilevanti, se non da un punto di vista penale, sicuramente sul piano della viralità. Se ai più è sembrata quantomeno indelicata la giacca che Melania Trump indossava in visita al centro di detenzione per migranti minorenni in Texas – un capospalla Zara con la scritta piuttosto vistosa “I really don’t care, do you?” (“Non me ne importa davvero nulla, e a te?”), quasi a rimarcare quel menefreghismo nei confronti dei diritti dei migranti caposaldo dell’amministrazione Trump –, la cosa si fa ancora più nebulosa scendendo in profondità nelle produzioni del colosso di fast fashion. C’è la minigonna con una stampa simile al personaggio d’animazione Pepe the Frog, creato nel 2005, ma di cui, negli ultimi tempi, si sono appropriati i movimenti alt-right (letteralmente, destra alternativa) statunitensi; c’è una camicia da donna con stampe che ricordano i fulmini dell’SS; c’è persino il “pigiama a righe”, una felpa per bambini commercializzata come rielaborazione di una divisa da sceriffo ma che, di fatto, sembrava più una rievocazione dell’olocausto, con righe bianche e nere orizzontali e una stella a sei punte. Certo, forse alcuni di questi casi sono stati “ingigantiti” dal passaparola sul web ma, in un periodo in cui i social network erano ancora lungi dall’essere parte integrante delle nostre vite, sempre Zara si rese protagonista di un episodio che trovò comunque il modo di diffondersi a macchia d’olio: negli store del marchio spagnolo comparve una borsa dallo stile etnico su cui, tra i ricami di fiori stilizzati, campeggiava una svastica. Davanti allo sgomento di tutti, il marchio affermò che si trattava dell’antico simbolo induista e che non c’era alcun legame con il nazismo, ma nonostante ciò corse ai ripari ritirando il prodotto.

Le accuse di discriminazioni razziali nel mondo della moda sono innumerevoli e investono sia i marchi esclusivissimi, sia i brand accessibili a tutti, come Zara che, nel corso del tempo, si è resa protagonista di fatti rilevanti, se non da un punto di vista penale, sicuramente sul piano della viralità. Se ai più è sembrata quantomeno indelicata la giacca che Melania Trump indossava in visita al centro di detenzione per migranti minorenni in Texas – un capospalla Zara con la scritta piuttosto vistosa “I really don’t care, do you?” (“Non me ne importa davvero nulla, e a te?”), quasi a rimarcare quel menefreghismo nei confronti dei diritti dei migranti caposaldo dell’amministrazione Trump –, la cosa si fa ancora più nebulosa scendendo in profondità nelle produzioni del colosso di fast fashion. C’è la minigonna con una stampa simile al personaggio d’animazione Pepe the Frog, creato nel 2005, ma di cui, negli ultimi tempi, si sono appropriati i movimenti alt-right (letteralmente, destra alternativa) statunitensi; c’è una camicia da donna con stampe che ricordano i fulmini dell’SS; c’è persino il “pigiama a righe”, una felpa per bambini commercializzata come rielaborazione di una divisa da sceriffo ma che, di fatto, sembrava più una rievocazione dell’olocausto, con righe bianche e nere orizzontali e una stella a sei punte. Certo, forse alcuni di questi casi sono stati “ingigantiti” dal passaparola sul web ma, in un periodo in cui i social network erano ancora lungi dall’essere parte integrante delle nostre vite, sempre Zara si rese protagonista di un episodio che trovò comunque il modo di diffondersi a macchia d’olio: negli store del marchio spagnolo comparve una borsa dallo stile etnico su cui, tra i ricami di fiori stilizzati, campeggiava una svastica. Davanti allo sgomento di tutti, il marchio affermò che si trattava dell’antico simbolo induista e che non c’era alcun legame con il nazismo, ma nonostante ciò corse ai ripari ritirando il prodotto.

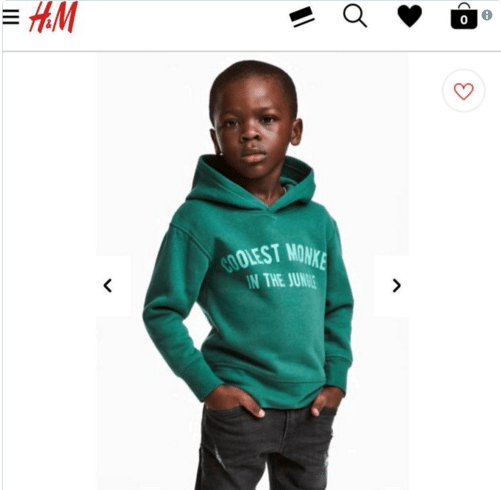

Talmente assurdo da non sembrare vero, quasi come due grottesche associazioni di idee che vedono rispettivamente protagonista il colosso svedese di moda low cost H&M e il giovane brand italiano Big Uncle. Nel primo caso, il comparto moda bimbo ha proposto una felpa con la scritta “coolest monkey in the jungle” (“la scimmia più carina della giungla”), il reparto marketing l’ha fatta indossare a un bambino di colore, generando una stridente associazione tra testo e immagine, mentre nel secondo caso, il marchio ha scelto un modello biondo, con gli occhi azzurri e una pettinatura rétro (praticamente il perfetto ariano, si direbbe!) per rappresentare la collezione dal titolo inequivocabile “Colonial Deal” (“Affare coloniale”), al cui interno compare una felpa con l’ancor meno fraintendibile scritta “colonialism”.

Sicuramente gli aneddoti non mancano e, tra interpretazioni attendibili e altre un po’ più inverosimili, queste accuse di razzismo hanno trovato un riscontro immediato da parte delle aziende che, nella quasi totalità dei casi, si sono premurate di scusarsi con i clienti, chiarire l’equivoco e ritirare il prodotto incriminato dal mercato. Tutta questa vicenda sottolinea – se ce ne fosse ancora bisogno – che la moda non rappresenta l’effimero ma, anzi, è la fotografia del momento storico che si sta attraversando. Queste accuse sono sintomo di un abuso di politicamente corretto? Di una volontà di intraprendere una caccia alle streghe anche quando le streghe non ci sono? O, magari, è proprio il bisogno della nostra società di reclamare a gran voce un confronto dialettico quasi quotidiano sulla piaga (mai rimarginata) della discriminazione razziale, riverberandosi anche in quei contenuti apparentemente frivoli ma alla portata di tutti. Quindi, se da una parte si innalzano muri e barriere di qualsiasi genere, si nega l’attracco alle imbarcazioni che trasportano migranti e si mira a una persuasione subdola e subliminale, additando l’altro come il diverso e il cattivo, le spinte antirazziste, con un meccanismo di uguale valore ma di segno diverso, mirano a ciò che è ben visibile – un macrosettore così in vista come la moda – invitando i singoli responsabili ad assumersi le proprie responsabilità anche in virtù della loro sovraesposizione mediatica e veicolare un messaggio corretto. Non politicamente corretto, ma umanamente corretto.

Letizia Annamaria Dabramo

Pubblicato martedì 23 Aprile 2019

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/costume/ma-che-razza-di-moda/