Gli scioperi del marzo 1943, come riconoscono quasi tutti gli storici, segnarono l’avvio del crollo del regime fascista.

Gli scioperi del marzo 1943, come riconoscono quasi tutti gli storici, segnarono l’avvio del crollo del regime fascista.

Gli scioperi iniziarono a Torino e provincia e si estesero successivamente in Piemonte ad Asti, Alessandria, Biella, Novara, a Milano e provincia e dopo in Lombardia a Brescia, Varese, Lecco, con episodi in fabbriche della Liguria, dell’Emilia, della Toscana, delle Marche, del Lazio e anche in Sicilia.

Umberto Massola, il dirigente comunista che coordinò il Comitato di Agitazione, nel suo libro Gli scioperi del marzo ’43, registra complessivamente 268 scioperi per un totale di oltre 200.000 lavoratori coinvolti. Come evidenziano queste cifre non si trattò di movimenti isolati e parziali ma di un fenomeno che per le sue caratteristiche e la sua diffusione veniva a costituire un dato politico di grande incidenza e significato.

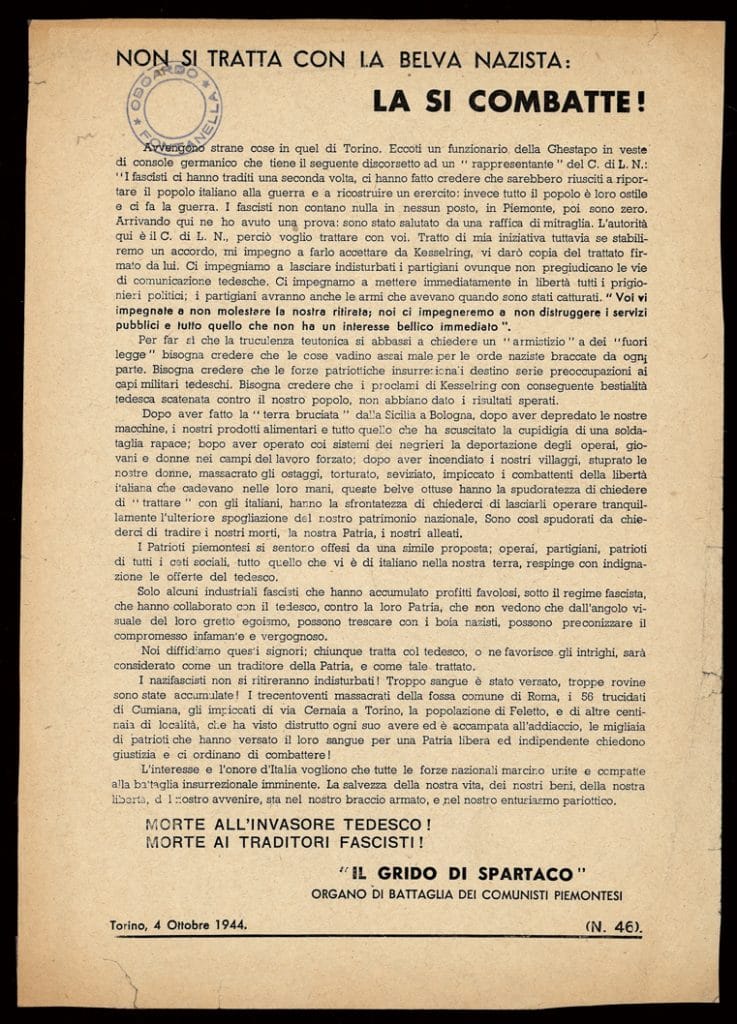

Due aspetti apparvero subito chiari, malgrado il silenzio e la censura del regime: l’apparato poliziesco e repressivo costruito dal fascismo in venti anni, apparato che, oltre le forze normali di polizia e carabinieri, annoverava reparti speciali quali la milizia e I’OVRA (Corpo speciale per la repressione dell’antifascismo), fu colto di sorpresa e si rivelò incapace di opporsi a un movimento così vasto e deciso. In secondo luogo gli scioperi dimostrarono che il regime era ormai privo di consenso popolare. Inutili infatti risultarono nell’aprile sia la destituzione del Capo della Polizia che la sostituzione del Segretario del PNF (Partito Nazionale Fascista) effettuate da Mussolini nel vano tentativo di cambiare il corso degli eventi. La scintilla che appiccò l’incendio venne da una delle più grandi fabbriche FIAT: Mirafiori, stabilimento nel quale, secondo le valutazioni del Comitato clandestino di Agitazione, si era constatato come la lettura e la diffusione dei giornali clandestini de I’Unità e del Grido di Spartaco, come dei relativi manifestini che invitavano allo sciopero, incontrassero l’adesione e il consenso degli operai e delle operaie, sottoposti a condizioni di lavoro sempre più intollerabili.

Aumentavano i ritmi e gli orari di lavoro, cresceva il costo della vita e salivano i prezzi dei generi di prima necessità quali il pane, la pasta, malgrado fossero razionati, mentre le paghe erano bloccate. I continui bombardamenti accrescevano i lutti e le difficoltà. In alcuni stabilimenti non si riusciva a riparare i vetri ed i reparti erano gelidi. Lo sfollamento divideva le famiglie ed aumentava i disagi. Gli operai antifascisti misuravano, giorno dopo giorno, come la collera divenisse sempre più incontenibile e come il materiale di propaganda introdotto nei reparti e negli spogliatoi divenisse quasi illeggibile per le mani sporche sempre più numerose attraverso le quali era trasmesso.

Gli operai anziani passati al duro vaglio della lotta clandestina antifascista non avevano dimenticato né l’occupazione delle fabbriche del 1920, né come la FIOM (il sindacato dei metallurgici della Confederazione del Lavoro), ancora nel 1925, tre anni dopo la Marcia su Roma (1922), fosse risultata in maggioranza nelle elezioni delle Commissioni Interne negli stabilimenti FIAT. C’era voluto un accordo FIAT-sindacati fascisti perché la repressione si scatenasse ed ogni libera attività sindacale fosse soppressa.

Alle sempre più insopportabili condizioni di lavoro e di vita, si univa la consapevolezza che ormai per il fascismo la guerra era perduta. La sconfitta delle armate tedesche sul fronte orientale nella battaglia di Stalingrado (ora Volgograd) e la conquista dell’Africa settentrionale da parte delle truppe angloamericane stavano ad indicare, sul piano militare, come Germania e Italia fossero strette in una morsa e che le sorti del conflitto erano ormai segnate. Gli operai nella loro sensibilità avevano inteso come ormai la fine si avvicinasse inesorabilmente. II fascismo come essi avevano sempre sostenuto e creduto non era invincibile.

Così si iniziò a Mirafiori, decidendo che alle ore 10 del 5 marzo, quando le sirene dello stabilimento avessero effettuato la consueta prova di allarme, l’avanguardia operaia avrebbe incrociato le braccia nel tentativo decisivo di farsi seguire da tutti gli altri operai. La FIAT che ha sempre disposto nei reparti di efficienti reti di informatori, cercò di far fallire il piano predisposto e diede l’ordine di non suonare le sirene. Nei reparti gli operai compresero. All’officina 19, per iniziativa di Leo Lanfranco, uno sperimentato militante comunista che doveva poi valorosamente morire fra i partigiani, gli operai cessarono il lavoro e la voce passò di reparto in reparto portando di lì a breve alla fermata di tutto lo stabilimento. Si formò un corteo interno che giunse alla mensa ove si tenne un’improvvisata assemblea. I capi e i dirigenti FIAT si precipitarono fra gli operai per tentare di convincerli a riprendere il lavoro. Tutto inutile, anche le promesse di aumenti di paga. Per tutta la mattinata a Mirafiori il lavoro rimase interrotto.

Radio fabbrica portò la notizia per tutta Torino. II giorno successivo scendevano in sciopero la Raselli e la Microtecnica. Il 7 marzo era domenica e il Comitato d’Agitazione, forte del successo di Mirafiori, passò all’offensiva in tutti gli stabilimenti FIAT e nelle altre fabbriche torinesi. Lunedi 8 marzo fu la volta della FIAT Ricambi, della Grandi Motori, delle Ferriere, della Lingotto, dell’Aeronautica e delle altre sezioni FIAT e poi, negli altri giorni, della Lancia, della Michelin, della SNIA Viscosa, delle Officine Savigliano, della CEAT, della Westinghouse e delle altre fabbriche FIAT della RIV di Torino e di Villar Perosa. Si scioperava suonasse o meno la sirena. Alla RIV di Villar Perosa scese fra gli operai lo stesso presidente della FIAT Giovanni Agnelli senior con promesse di aumento di paga ma gli operai replicarono che non si accontentavano più di chiacchiere.

«Dal 5 al 12 marzo 100.000 operai in sciopero a Torino» è questo il titolo de l’Unità clandestina di domenica 15 marzo. Se a Mirafiori non si era fatto in tempo ad avvertire la polizia e le organizzazioni fasciste, non fu così nelle altre fabbriche dall’8 marzo in avanti. Si mobilitarono le prefetture, furono inviati rinforzi e negli stabilimenti entrarono, e talvolta con armi puntate, reparti di polizia, di milizia fascista, di carabinieri e, buoni ultimi, i dirigenti sindacali fascisti. Né le minacce, né gli arresti fermarono gli operai che sfidarono coraggiosamente quanti tentarono con ogni mezzo di far riprendere il lavoro. In molti casi le operaie cercarono di proteggere e liberare gli organizzatori dello sciopero che venivano arrestati aggredendo le forze fasciste.

Fra marzo ed aprile non si contarono gli arresti, i fermi di polizia, le revoche degli esoneri militari e l’invio al fronte degli operai più attivi. Gli arrestati furono 872 ed oltre un centinaio furono sottoposti al giudizio del Tribunale Speciale.

Gli scioperi, che formalmente erano iniziati con richieste di carattere economico quali quelle di estendere a tutti i lavoratori l’indennità di sfollamento, di aumentare i salari, di migliorare le razioni di pane e pasta, assunsero via via sempre più la caratteristica di scioperi politici contro il regime. «Pane, pace, libertà, fine della guerra» sono le grida che si levano dai reparti. «Pane, libertà, abbasso la guerra fascista» sono le parole d’ordine che compaiono nei volantini. Sull’onda della riuscita degli scioperi torinesi il Comitato d’Agitazione dopo il 15 marzo estese gli scioperi a Milano. Dal 23 marzo inizio la Falck di Sesto San Giovanni e gli scioperi si propagarono subito anche alle altre fabbriche milanesi, dalla Pirelli Bicocca all’Alfa Romeo, alla Marelli, alla Innocenti, alla Borletti, alla Bianchi, alla Caproni, alla Breda. Anche nel Milanese a nulla valsero minacce, intimidazioni, arresti. Lo sciopero si politicizzava sempre di più. Alla Face Standard ed in altre fabbriche si giunse a cantare addirittura «Bandiera rossa».

Le autorità e l’apparato di repressione rivelarono sempre di più la loro impotenza.

Il gerarca fascista Farinacci chiese l’intervento diretto di Mussolini. Hitler, in un incontro con quest’ultimo, gli rinfacciò la mancanza di coraggio nel ricorrere alle fucilazioni e gli ricordò che in una fabbrica tedesca un tentativo di sciopero era stato soppresso in quel modo.

Dai rapporti di polizia, Mussolini si era reso conto che l’adozione di misure ancora più repressive sarebbe stata controproducente di fronte alla vastità del movimento. Gli stessi operai fascisti avevano scioperato. Era stato disatteso, nelle fabbriche di Torino e Milano, l’invito a presentarsi in camicia nera sul posto di lavoro. In alcuni licei di Torino, come a Milano, gli studenti avevano solidarizzato con gli operai. Nell’Esercito, specie fra i reparti di alpini, in libera uscita, si facevano staccare nelle osterie i ritratti di Mussolini e cresceva l’avversione verso i tedeschi al racconto dei reduci su quanto era avvenuto nella disastrosa ritirata di Russia.

Ulteriori ed ancor più gravi misure repressive avrebbero comportato l’estensione del movimento a strati sempre più numerosi di studenti, a minacciare la tenuta dei militari ed a rendere ancora più manifesta la simpatia della popolazione, dai lavoratori ai ceti medi, anch’essi sempre più oppressi.

II regime fu costretto così a riconoscere la validità almeno economica delle cause che avevano provocato gli scioperi. A metà aprile si decideva di corrispondere a tutti i lavoratori di ogni settore l’indennità di sfollamento pari a 192 ore di retribuzione, erano migliorati i salari e assicurato un più razionale rifornimento di viveri.

Per la prima volta in regime fascista richieste dei lavoratori venivano accolte.

Tutti i conti restavano però aperti a cominciare da quelli politici.

L’eco degli scioperi di marzo non era stato soltanto grande in Italia ma in tutta Europa. Radio Londra, e le reti americane, Radio Mosca e tutta la stampa internazionale, avevano ampiamente diffuso notizie e commenti. Ai capi dei governi alleati, da Churchill a Roosevelt a Stalin, non era sfuggita l’importanza degli scioperi italiani che restano, fra gli scioperi europei, i più vasti e incisivi effettuati da lavoratori durante il secondo conflitto mondiale.

L’Italia rialzava la testa ancora una volta per la capacità e l’intuito politico e il coraggio dei suoi operai. II ruolo della classe operaia si dimostrava decisivo per rimuovere una situazione di lutti e di rovine per tutto il Paese. Con fondatezza gli storici del periodo, italiani e stranieri, concordano nel riconoscere come negli scioperi del marzo ’43 sussistano le premesse della caduta del regime fascista, che si verificò qualche mese dopo, il 25 luglio 1943.

Gli ambienti monarchici, vicini alla grande borghesia ed alle forze economiche e finanziarie, si resero conto che l’esito ormai compromesso del conflitto, il malcontento e l’iniziativa popolare come la ripresa di attività dei partiti antifascisti, potevano sfuggire ad ogni controllo e si orientarono pertanto verso il colpo di Stato monarchico del 25 luglio.

Monarchia e fascismo erano egualmente responsabili del disastro e dopo l’8 settembre, con la Resistenza, furono assieme travolti. Le avanguardie operaie sempre più forti passarono dalle fabbriche alle città e alle montagne con la guerriglia assieme ai contadini, agli studenti, ai soldati e a quanti di ogni ceto e professione in tendevano riacquisire a se stessi ed al Paese libertà e dignità.

Se è innegabile che le trasformazioni economiche e sociali intervenute in questi ultimi decenni hanno in parte cambiato e ridotto il ruolo storico che, dagli inizi del secolo XIX, ha svolto la classe lavoratrice è vero altrettanto che i valori di cui essa è espressione, in forme e caratteristiche diverse, rimangono validi e attuali ancor oggi. […]

*Piero Boni, all’epoca Presidente della Fondazione Brodolini, già sindacalista, partigiano

Gli scioperi visti dalla parte fascista

La Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria aveva nel ’43 un’organizzazione capillare: 1.647 delegazioni (459 di zona e 1.188 intercomunali) con 111.000 quadri sindacali di cui 55.000 fiduciari di aziende e corrispondenti di reparto.

Questa organizzazione teneva a tutelare le condizioni dei lavoratori e la capacità di acquisto dei loro salari. I risultati erano però deludenti ed i lavoratori, nel vortice delle vicende belliche, erano in balia di loro stessi. Nel 1941 il salario aveva perso circa il 30% del suo potere d’acquisto, nel ’42 la situazione si era aggravata ed il ’43 si presentava ancora peggio. Fioriva, di contro, il mercato nero, mercato però che era accessibile solo a chi aveva disponibilità di denaro, non certo ai lavoratori o a chi aveva reddito fisso. Irritazione poi suscitava l’impotenza mista a sfrontatezza di come, avendo denaro, ci si poteva procurare viveri e vestiario.

I sindacati fascisti avevano compreso che i lavoratori si stavano agitando per motivi economici, ma non riuscirono a trarre le naturali conseguenze, ovvero far arrivare o con il sistema annonario, o con altri sistemi, maggiori viveri e vestiario alla popolazione. Invece credettero che agissero «sobillatori» che facevano cadere nella loro rete i più facinorosi, quindi bastava individuare i «sobillatori» e i «facinorosi» e tutto sarebbe ritornato a posto. Una semplice operazione di polizia, dunque. È per questo che furono sorpresi dalla vastità ed entità degli scioperi. (M.C.).

(da Patria Indipendente n. 6/7 dell’aprile 1993)

Pubblicato giovedì 22 Marzo 2018

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/1943-gli-operai-incrociano-le-braccia/