L’appuntamento elettorale di metà mandato (Midterm) negli Stati Uniti, l’8 novembre 2022, costituisce senz’altro un significativo test. Tanto per l’amministrazione in carica del democratico Joe Biden, in calo di consensi, alle prese con una difficile situazione economica e impegnata in una rischiosa partita sullo scacchiere russo-ucraino, quanto per i repubblicani e soprattutto per Donald Trump, invischiato in una serie di guai giudiziari.

Dal suo esito dipenderà molto probabilmente la decisione di Biden e Trump se ricandidarsi o meno alla Casa Bianca nel 2024, magari replicando a parti invertite la sfida del 2020. Queste elezioni per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di un terzo dei 100 seggi del Senato rivestono, quindi, una notevole importanza per la politica americana e non solo. Ma non è di questo che qui si vuole parlare, quanto invece della svolta cruciale per la storia americana e mondiale innescata da un altro 8 novembre, quello di novant’anni fa.

In quell’occasione ascende alla presidenza il democratico Franklin Delano Roosevelt, battendo nettamente Herbert Hoover, alla Casa Bianca dal 1929, e mettendo così fine all’egemonia repubblicana durata per tutti i ruggenti anni Venti, caratterizzati dallo strabiliante balzo in avanti del capitalismo statunitense, ma chiusisi nell’ottobre “nero” con i ripetuti tonfi della borsa di Wall Street a New York, che smentiscono inopinatamente il credo liberistico secondo cui lo sviluppo economico è in grado di regalare una crescita senza fine.

Nel 1932 si è al culmine della più lunga e grave crisi del capitalismo, che già si è propagata dappertutto, sconvolgendo le strutture sociali e mettendo seriamente in discussione l’illusoria convinzione di potere rianimare i circuiti economici affidandosi unicamente alle leggi del mercato. Su scala planetaria i senza lavoro sono oltre 30 milioni, due terzi in più rispetto al 1929. Tantissime piccole aziende spazzate via, legioni di risparmiatori ridotti sul lastrico.

La Grande Depressione, che segnerà profondamente il vissuto e l’immaginario collettivi anche nei decenni a venire, da un lato radicalizza ovunque la conflittualità politica e sociale, determinando l’ascesa del nazismo in Germania, dall’altro mette capo nei maggiori Paesi capitalistici a un massiccio intervento pubblico nell’economia, che finisce per attribuire allo Stato funzioni di regolazione e propulsione dell’intero sistema. Per quasi un cinquantennio l’ideologia liberistica è costretta a battere in ritirata.

Negli Usa, cuore pulsante del capitalismo mondiale, nel giro di tre anni ben 5.096 sportelli bancari chiudono, la produzione industriale pressoché si dimezza e il reddito nazionale fa un salto indietro di un decennio: la miseria e la disoccupazione dilagano. Nelle campagne i raccolti marciscono, i macchinari si arrugginiscono e i contadini patiscono i morsi della fame. A Chicago, nell’inverno del 1930, sono in tanti a morire assiderati ogni giorno sotto i ponti. È un malessere destinato a sfociare, proprio nel 1932, nell’acutizzarsi dello scontro sociale e nell’esasperazione. Il 7 marzo di quell’anno a Detroit la marcia dei disoccupati si conclude con l’uccisione di quattro lavoratori da parte della polizia e delle guardie di sicurezza impiegate dalla Ford; in luglio la manifestazione di 22.000 reduci americani e disoccupati nel centro di Washington è duramente repressa dai soldati del generale MacArthur. Nelle zone rurali i coltivatori, a loro volta, si organizzano per impedire la vendita giudiziaria dei loro terreni.

Il 1932 verrà ricordato anche come l’anno dell’esodo. Un milione di persone va alla ricerca di un’America perduta, vagando per gli immensi spazi del Paese d’oltreoceano; intanto a ridosso delle periferie urbane mendicanti e homeless, senzatetto, si ammassano in fatiscenti baraccopoli chiamate hooverville, in spregio all’infondato ottimismo del presidente Hoover, secondo cui “la prosperità si trova appena girato l’angolo”.

Sono la letteratura e il cinema a restituirci il dramma di una crisi che sembra mandare in frantumi il “sogno americano” e con esso l’american way of life. Il romanzo di Horace McCoy, Non si uccidono così anche i cavalli? (1935), dal quale Sydney Pollack ha tratto l’intenso film omonimo nel 1969, ci parla dell’estenuante maratona di ballo, a cui prendono parte a Hollywood Robert e Gloria, attratti dal premio in palio di mille dollari e dalla possibilità di essere notati da qualche produttore a caccia di volti nuovi. Si deve a John Steinbeck e al suo romanzo più conosciuto, Furore (1939), l’epica narrazione delle vicissitudini dei farmer dell’Oklahoma, sconvolta da una tempesta di sabbia. Il grande scrittore racconta le traversie di una famiglia che, tre anni prima, espropriata della sua fattoria, si dirige su un traballante autocarro verso la California, andando incontro però a delusioni e amarezze. Questo libro già nel 1940 verrà trasposto cinematograficamente da John Ford in una pellicola considerata un classico di Hollywood.

In un’America sfibrata dalle immagini quotidiane di fame e povertà, mentre si continua a distruggere i prodotti agricoli pur di sostenerne i prezzi, si insedia alla Casa Bianca Franklin Delano Roosevelt, governatore dello Stato di New York tra il 1928 e il 1932, rimasto politicamente attivo, nonostante sia stato colpito nel 1921 da una grave forma di poliomielite. Celebre è il discorso inaugurale del 4 marzo 1933, in cui sprona i connazionali a risollevare il proprio Paese: “Anzitutto lasciatemi dire di essere intimamente persuaso che la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è la nostra stessa paura… L’abbondanza è alle nostre porte. La misura della nostra ricostruzione dipenderà dal modo in cui sapremo applicare nella nostra società altri valori più nobili dei soli profitti mercantili”. Nell’azione di governo, Roosevelt sarà coadiuvato dal brain trust (il consorzio dei cervelli), un gruppo di consiglieri che gli suggerisce una politica di riforme basata su un organico intervento dello Stato in contrapposizione agli assunti del capitalismo selvaggio: attraverso l’aumento della spesa pubblica e l’adozione di strumenti in grado di riattivare la domanda si intende rimettere in funzione i meccanismi dell’economia capitalistica.

Così in soli 100 giorni è varato il New Deal (il “nuovo corso”). Con l’Emergence Banking Act si riordina il sistema creditizio, chiudendo tutti gli istituti – tranne quelli solvibili –, incoraggiando i piccoli risparmiatori con la garanzia governativa sui depositi e accrescendo i poteri della Banca federale. In particolare, con il Glass-Steagall Act, che nel 1999 sarà abolito da Bill Clinton in piena età della globalizzazione trionfante, si mette fine alla commistione tra banche commerciali e istituti di credito ordinario. Si stanziano anche 3,3 miliardi di dollari per i fondi pubblici e si introducono forme di controllo sull’economia. In questo senso il provvedimento più importante è il National Industrial Recovery Act, che assicura protezione ai sindacati, stabilisce la concorrenza leale fra le imprese e crea un’agenzia federale destinata a realizzare grandi opere pubbliche.

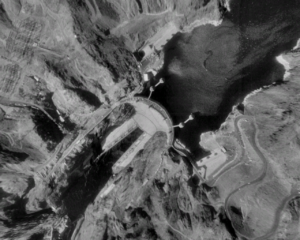

La nuova impostazione dei rapporti fra economia e istituzioni è avversata dalla Corte suprema, che si rende interprete degli interessi dei colossi finanziari, ostili alla Tennessee Valley Authority, l’ente federale chiamato a dar vita a un gigantesco programma di sistemazione del territorio, per sfruttare il rilevante bacino idrico del Tennessee mediante la costruzione di imponenti dighe per la produzione di energia elettrica, al fine di contribuire all’industrializzazione degli Stati del Sud.

Per accelerare la fuoriuscita dalla Grande Depressione si avvia nel 1935 il “secondo New Deal”, che – mosso da un vigoroso impulso riformatore – porta all’approvazione, il 5 luglio 1935, del Wagner Act e, il successivo 14 agosto, del Social Security Act. La prima legge regolamenta le relazioni industriali, sancendo la libertà di organizzazione sindacale, la contrattazione collettiva, l’illegalità dei sindacati gialli, proni al volere del padronato. Si favorisce così lo sviluppo del movimento sindacale che, non più frenato da disposizioni legislative e dall’operato dei giudici, è capace di promuovere tra il ’36 e il ’37 incisive azioni rivendicative, con centinaia di occupazioni di fabbriche. La seconda legge – ed è un’autentica novità per gli Usa – pone le basi per un ampio sistema di previdenza sociale (pensioni di invalidità e vecchiaia, sussidi di disoccupazione), riuscendo a inserire nella comunità nazionale, con una “rivoluzione tranquilla”, gran parte degli “americani dimenticati”.

La “coalizione del New Deal”, che sosterrà il Partito democratico fino alla fine degli anni 60, formata da sindacati, operai, minoranze razziali e religiose, agricoltori del Sud, intellettuali urbani e imprenditori dinamici, alle presidenziali del 1936 vede il proprio leader ottenere, con il 61% dei voti, la vittoria più schiacciante mai riportata prima d’allora. Quest’affermazione serve a Roosevelt per fronteggiare meglio quanti – e non sono pochi – si oppongono al suo disegno politico. In prima fila contro di lui ci sono la Corte suprema, i repubblicani e i democratici conservatori, contrari all’intervento federale nell’economia, al crescente peso della presidenza a scapito del parlamento, nonché all’aumento del deficit pubblico e all’elevato costo delle misure assistenziali. Alza la voce pure un variegato arcipelago di movimenti populistici, come quello fondato dal medico californiano Francis Townsend, che nel 1935 arriva a contare ben cinque milioni di iscritti, e come quelli dell’ex governatore della Lousiana, Huey Long, o di padre Charles Coughlin, che intende nazionalizzare le banche e istituire un sistema corporativistico sul modello mussoliniano.

In sede di bilancio, si può sicuramente sostenere che il successo del New Deal sul terreno sociale è palese, ma non altrettanto può dirsi per quanto concerne il versante economico. Infatti sarà solo il riarmo, iniziato nel 1939 con l’incombere della guerra, a dare un forte slancio alla produzione industriale e a consentire il riassorbimento dei nove milioni di disoccupati ancora presenti nel Paese. È indubbio, però, che il New Deal abbia cercato di ricostruire l’edificio sociale sventrato dalla crisi, di salvare il capitalismo rinnovandolo e respingendo tentazioni di natura autoritaria. Se il ricorso alle leve dello Stato è ciò che lo accomuna sul piano internazionale alle altre risposte date alla crisi, da quelle fornite dall’Italia fascista e dalla Germania hitleriana si differenzia nettamente per aver mantenuto e potenziato lo spirito e la prassi della democrazia. Esso segna – è il caso di rimarcarlo – una radicale svolta nelle relazioni tra i cittadini e il governo, con la costruzione delle basi del Welfare State, con l’attuazione del “compromesso keynesiano” tra Stato, capitale e lavoro, che sarà alla base della straordinaria crescita socio-economica del secondo dopoguerra, interrottasi con lo choc energetico del 1973. Ma questa – come si suol dire – è un’altra storia, che pur ci riguarda da vicino.

Francesco Soverina, Istituto campano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

Pubblicato lunedì 7 Novembre 2022

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/storia-2/joe-biden-f-d-roosevelt-e-il-new-deal-tra-capitalismo-e-democrazia/