Torniamo ai fatti, recuperando ciò che avvenne intorno all’8 settembre. Allo sbandamento di buona parte delle truppe si accompagnarono – infatti – i primi episodi di resistenza armata di singole unità del Regio esercito. A La Spezia le unità a difesa della piazza marittima permisero alla squadra navale di partire per Malta, sbarrando il passo ai tedeschi. La flotta, promessa in pegno agli Alleati, in maggior parte riuscì a riparare nelle acque controllate dagli angloamericani poiché erano state emanate chiare disposizioni di condotta da parte del governo Badoglio (in parte quindi rispettate), cosa che invece mancò negli altri casi. Era peraltro evidente che agli Alleati interessasse il naviglio da guerra del nostro Paese, considerando come sostanzialmente irrilevanti, comunque non decisive, le due altre Forze Armate. L’esercito di terra, infatti, dovette operare in una sorta di spazio vuoto, non costituendo più una struttura unitaria e coordinata. Semmai si trasformò da quasi subito in un ampio assembramento di unità, reparti e individui che si trovarono a dovere scegliere in base a poche informazioni, se non nessuna. Comunque in maniera assolutamente soggettiva, confidando soprattutto sull’intelligenza dei propri comandanti (ovvero, sulla capacità di previsione politica, quindi comprendendo da parte di questi ultimi quanto da tempo si stava generando) e sulla debolezza della reazione tedesca.

La resistenza, infatti, era tanto più possibile laddove minore fosse stata l’iniziativa nemica, altrimenti precisa e energica, destinata quindi da subito a neutralizzare, se non ad annientare, un’eventuale opposizione dell’oramai ex alleato. Del pari, contava la maggiore o minore compattezza dei reparti, partendo dai ranghi di comando subordinati per arrivare alla truppa. Fermo restando che, per i più, il vero comandamento al quale rifarsi, nella tarda estate del 1943, era quello di «rompere le righe», in una guerra oramai rigettata, e quindi tornare definitivamente a casa. Non si trattava, pertanto, di un rifiuto politico dell’alleanza con i tedeschi bensì del bisogno di cessare la finzione di una guerra subalterna, quella dell’Italia fascista, in sé aggregata al carro imperialista del Terzo Reich, alla quale nessuno – oramai – poteva credere.

Poiché allora, come oggi, la percezione del senso degli eventi da parte di una società non si basa sulla conoscenza completa dei fatti bensì sulla percezione del loro significato e delle loro ricadute collettive: tra il 25 luglio e l’8 settembre del 1943 buona parte degli italiani avevano compreso che non solo il fascismo fosse finito ma, con esso, anche il sistema istituzionale che lo aveva appoggiato e sostenuto, a partire dalla Casa regnante. Beninteso, ciò non costituiva un punto di arrivo (ossia, “cosa non siamo più”) bensì un oscuro e indistinguibile riscontro di partenza (“che cosa potremmo divenire?”). Fermo restando il conservatorismo di una grande parte della popolazione italiana, prodotto di una lunga storia, laddove il preservare antiche e consolidate forme di sudditanza era vissuto, da non pochi, non come il suggello di una dipendenza bensì nel suo costituire riscontro di una qualche forma di protezione. Dalle avversità, dalla non calcolabilità di tempi a venire, dalla propria capacità di emanciparsi dal bisogno di avere, sempre e comunque, un “protettore”. Il fascismo mussoliniano, non a caso, giocò sapientemente buona parte delle sue fortune su questi elementi.

In tutto ciò, ossia soprattutto nello sbandamento generalizzato del Regio esercito, contavano comunque più fattori intrinseci, a prescindere dai diffusi atteggiamenti delle popolazioni civili: la maggiore o minore distanza dei reparti dal territorio metropolitano; la disposizione dei loro comandi a mantenere, oppure a cessare, la loro funzione dirigente, in quest’ultimo caso abbandonando la truppa al suo destino; l’atteggiamento tedesco, in molti casi da tempo improntato a sollecita determinazione (azzerare l’eventuale opposizione armata italiana) oppure, nel caso di una propria evidente minorità, all’attenersi da una sorta di condotta attendista, improntata ad una cauta negoziazione con gli italiani, in attesa di poterli sopraffare; la considerazione, da parte di Berlino – che già dalla seconda metà del 1942 andava valutando e calcolando gli effetti di un’eventuale defezione dell’alleato peninsulare – dei diversi quadri operativi regionali, ben sapendo che non ci si poteva comportare al medesimo modo in luoghi, tra di loro, molto differenti; la natura di truppe stanziali e di presidio che i reparti del Regio esercito, scarsamente predisposti per una guerra di movimento, avevano assunto nel corso del tempo, dal 1940 in poi.

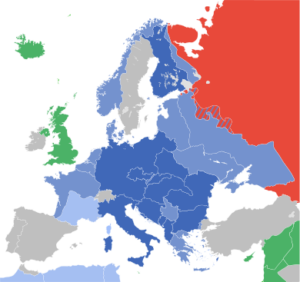

Al dunque, si va ai fatti, con il tracollo dell’8 settembre 1943: in Piemonte, alcuni reparti della IV armata combatterono al valico di Moncenisio, a Ormea e Boves, coprendo la ritirata di altre unità. Nel Lazio si svolsero combattimenti ripetuti sulle vie consolari per la capitale e sull’allineamento Garbatella-Cecchignola-San Paolo. In Sardegna, e in una parte delle regioni meridionali, venne impedita la distruzione delle installazioni industriali e portuali. Così anche in parte di quei territori occupati dagli italiani dove diverse unità reagirono all’ultimatum di resa, come in Montenegro, dove iniziò una lunga resistenza militare, in Albania, in Tessaglia, nell’Egeo, in Corsica e con le tragiche vicende di Cefalonia e Corfù. Nel complesso, i combattimenti costarono la vita a 18.965 uomini, in parte Caduti con le armi in mano e in parte vilmente assassinati dai tedeschi dopo essersi arresi. Si trattava, dal punto di vista italiano, di eventi tra di loro non coordinati, tali poiché spesso non dettati da una cognizione politica precisa ma – piuttosto – dal bisogno di reagire alla condotta, immediatamente ostile e intransigente, degli oramai ex alleati. Per i quali, il controllo dei Balcani e, nella Penisola italiana, almeno delle regioni settentrionali, era una necessità impellente, strettamente legata alla strategia di guerra che intendevano portare avanti dal 1943 in poi, dinanzi all’evidente ribaltamento delle sorti della guerra, ora chiaramente favorevoli agli Alleati e all’Unione Sovietica.

L’Italia, in sé da subito teatro secondario di uno scontro pressoché planetario, era comunque un cuscinetto tra il Terzo Reich e l’avanzata dei suoi nemici. Come tale, per gli alti comandi germanici, doveva essere considerata a prescindere da qualsivoglia altro ordine di considerazioni, Semmai sacrificando la stessa popolazione civile. In un tale quadro, il rendimento effettivo dei reparti italiani che cercarono nei primi giorni di settembre del ’43, con la loro azione, di contrastare i nuovi nemici non fu, nel suo complesso, in alcun modo decisivo. I tedeschi erano comunque preponderanti. Per uomini, ma soprattutto per armi e determinazione. Non è tuttavia su questo parametro che si può misurare il valore morale e civile di una scelta operata in una condizione del tutto straordinaria, dove l’unico elemento certo, per la stragrande maggioranza di individui, era semmai la mancanza di chiarezza sull’immediato da farsi.

Lo sfaldamento di buona parte delle unità del Regio Esercito testimoniava, d’altro canto, della gravissima crisi che lo stava attraversando da tempo. In quanto espressione armata del Regno d’Italia. Così ha scritto Paolo Pezzino: «L’8 settembre rappresentò in realtà non tanto la manifestazione della debolezza di appartenenza nazionale degli italiani, quanto piuttosto la crisi dello Stato e delle sue classi dirigenti, causata anche dalla ormai decennale assuefazione al conformismo e alla deresponsabilizzazione rispetto al prevalere della figura carismatica del Duce, crisi rispetto alla quale gli “italiani” mostrarono piuttosto – almeno in molte situazioni – inaspettate capacità di reazione e di solidarietà civile. Furono dopo tutto gli alti comandi, e non la defezione dei soldati, a causare con la loro fuga lo sfascio dell’esercito (ed è quasi miracoloso che, in simile situazione, vi siano stati numerosi episodi di resistenza militare dei reparti lasciati senza ordini e indicazioni), e proprio lo sfascio dell’8 settembre rappresentò per alcuni italiani il punto di svolta, con la consapevole scelta di campo antifascista che fu comunque un segno di riscossa della coscienza democratica dopo tre anni di guerra e venti di fascismo, in nome di un futuro diverso che non trovava, al momento, alcun solido punto di ancoraggio istituzionale, e quindi con un’esaltazione dell’impegno e del sacrificio personale per la gestazione di un’Italia “nuova” dai caratteri forse indefiniti, ma comunque ideale prosecuzione, per molti, di una rivoluzione sociale e democratica rimasta inattuata nel primo Risorgimento».

Il sommarsi delle criticità pregresse, a partire dalla crescente indisponibilità nel proseguire una guerra senza obiettivi né – soprattutto – ragioni, alla caduta repentina delle linee di comando e del principio stesso di obbedienza gerarchica, causarono quindi un cortocircuito del quale i tedeschi approfittarono con calcolo spietato, fredda intelligenza e assoluta determinazione. L’occupazione dell’Italia centro-settentrionale era un esito facilmente prevedibile della strategia nazista da dopo il 25 luglio. L’ingresso nella Penisola di un grande numero di loro reparti rispondeva al criterio di controllarne il territorio a proprio esclusivo beneficio, cosa che avvenne senza che le autorità italiane, nel mentre, opponessero obiezioni di sorta e ancora meno ostacoli di fatto. In tutto ciò entravano in gioco molti elementi, per nulla riconducibili ad un unico fattore. Alla decadenza di fatto della sovranità italiana, vergognosamente receduta da sé, corrispondeva un sostanziale abbandono del controllo del territorio nazionale, sempre più spesso invece presidiato dal “camerata germanico”, quanto meno nei suoi punti chiave. Non era solo una questione di ordine militare e di sicurezza, poiché – allora come oggi – il presidio di una terra non lo si misura solo con la presenza delle forze di repressione bensì con la certezza che la sovranità corrisponda, nei fatti, con la certezza della giustizia e la continuità delle garanzie dettate da uno Stato che si fa carico dei molteplici bisogni dei suoi cittadini. L’uno e l’altro elemento, alla prova dei fatti, invece decaddero repentinamente.

Il sommarsi delle criticità pregresse, a partire dalla crescente indisponibilità nel proseguire una guerra senza obiettivi né – soprattutto – ragioni, alla caduta repentina delle linee di comando e del principio stesso di obbedienza gerarchica, causarono quindi un cortocircuito del quale i tedeschi approfittarono con calcolo spietato, fredda intelligenza e assoluta determinazione. L’occupazione dell’Italia centro-settentrionale era un esito facilmente prevedibile della strategia nazista da dopo il 25 luglio. L’ingresso nella Penisola di un grande numero di loro reparti rispondeva al criterio di controllarne il territorio a proprio esclusivo beneficio, cosa che avvenne senza che le autorità italiane, nel mentre, opponessero obiezioni di sorta e ancora meno ostacoli di fatto. In tutto ciò entravano in gioco molti elementi, per nulla riconducibili ad un unico fattore. Alla decadenza di fatto della sovranità italiana, vergognosamente receduta da sé, corrispondeva un sostanziale abbandono del controllo del territorio nazionale, sempre più spesso invece presidiato dal “camerata germanico”, quanto meno nei suoi punti chiave. Non era solo una questione di ordine militare e di sicurezza, poiché – allora come oggi – il presidio di una terra non lo si misura solo con la presenza delle forze di repressione bensì con la certezza che la sovranità corrisponda, nei fatti, con la certezza della giustizia e la continuità delle garanzie dettate da uno Stato che si fa carico dei molteplici bisogni dei suoi cittadini. L’uno e l’altro elemento, alla prova dei fatti, invece decaddero repentinamente.

Difficilmente una risposta maggiormente concertata sul piano militare, all’atto della proclamazione dell’armistizio, avrebbe comunque potuto impedire ciò che già era nell’ordine delle cose. Quanto meno nell’Italia settentrionale e nei Balcani. Mentre rimane clamoroso il totale abbandono dell’esercito al suo destino da parte della classe dirigente legata alla Corona. Tra i protagonisti della disfatta – ossia Vittorio Emanuele III, Pietro Badoglio, Mario Roatta e Vittorio Ambrosio, raccoltisi intorno al “Consiglio della Corona”, l’organismo che gestì il trapasso di regime e di alleanze – era evidente la scarsa fiducia riposta in quelle stesse Forze Armate delle quali ne costituivano, al medesimo tempo, i vertici e l’ossatura di legittimazione. Non di meno, in ciò incontrando l’assenso degli angloamericani, il loro obiettivo prevalente, se non esclusivo, fu il garantirsi la continuità nei ruoli di potere, offrendosi quindi agli Alleati come i titolari della residua legittimità istituzionale. Anche in ragione di tale stato di cose, che non derivava solo dagli appetiti degli individui bensì da un disegno politico che accreditava i corresponsabili del tracollo come interlocutori per la costruzione di equilibri a venire, conseguì l’opzione di abbandonare l’esercito al suo prevedibile destino, senza neanche permettergli di abbozzare un principio concertato di difesa.

Difficilmente una risposta maggiormente concertata sul piano militare, all’atto della proclamazione dell’armistizio, avrebbe comunque potuto impedire ciò che già era nell’ordine delle cose. Quanto meno nell’Italia settentrionale e nei Balcani. Mentre rimane clamoroso il totale abbandono dell’esercito al suo destino da parte della classe dirigente legata alla Corona. Tra i protagonisti della disfatta – ossia Vittorio Emanuele III, Pietro Badoglio, Mario Roatta e Vittorio Ambrosio, raccoltisi intorno al “Consiglio della Corona”, l’organismo che gestì il trapasso di regime e di alleanze – era evidente la scarsa fiducia riposta in quelle stesse Forze Armate delle quali ne costituivano, al medesimo tempo, i vertici e l’ossatura di legittimazione. Non di meno, in ciò incontrando l’assenso degli angloamericani, il loro obiettivo prevalente, se non esclusivo, fu il garantirsi la continuità nei ruoli di potere, offrendosi quindi agli Alleati come i titolari della residua legittimità istituzionale. Anche in ragione di tale stato di cose, che non derivava solo dagli appetiti degli individui bensì da un disegno politico che accreditava i corresponsabili del tracollo come interlocutori per la costruzione di equilibri a venire, conseguì l’opzione di abbandonare l’esercito al suo prevedibile destino, senza neanche permettergli di abbozzare un principio concertato di difesa.

Il Regio esercito, quindi, cessava in tal modo di esistere. Ne decadevano alcuni principi cardinali, come la fedeltà al sovrano, l’estraneità obbligata dalla politica per parte di tutti i subalterni, la totale e acritica dipendenza dai superiori, cosa in sé di molto diversa dal rispetto delle gerarchie. Lo sbandamento dell’8 settembre sanciva, all’interno delle Forze armate, un periodo di lunghissima crisi, in realtà già avviatasi tra il 1942 e il 1943 ma ora divenuta evidente. Era quindi da subito destinata a dare corso a scelte molto differenti, laddove i singoli militari si sentirono chiamati in causa come cittadini che dovevano operare una scelta in base alla propria coscienza. Una grande parte fu deportata, come si è già osservato. Un’altra parte decise di combattere insieme agli Alleati, dal Sud d’Italia. Una terza parte alimentò da subito la Resistenza nei territori occupati dai nazifascisti. Prezioso fu il contributo degli ufficiali e dei sottufficiali, gli unici ad avere, in quel preciso momento, reali competenze nel combattimento. Un’altra componente ancora si adoperò nell’abbandono del campo, qualunque esso fosse, anche in omaggio ad una visione qualunquista e depoliticizzata che derivava dal fascismo medesimo. L’ultima, infine, optò per il neofascismo.

Comunque si volessero vedere le cose, una frattura non più ricomponibile avrebbe diviso da allora in poi la storia stessa delle Forze Armate, ovvero tra un prima e un dopo. Arrivando, sia pure in forme ibridate, quindi scarsamente leggibili ed interpretabili con i soli occhiali dell’ideologia di parte, fino ai giorni nostri. La scarsa lealtà agli ordinamenti costituzionali di una parte delle ricostituite Forze Armate italiane dal 1945 in poi, si inscrive infatti in questa irrisolta ambiguità. Tale poiché il nodo di una piena fedeltà alle nuove istituzioni (democratiche, repubblicane e costituzionali) di contro al riconoscersi in un ruolo eversivo degli ordinamenti libertari, costituisce a tutt’oggi ancora un nodo irrisolto della storia del nostro Paese. Dall’Unità, nel 1861, a oggi.

Comunque si volessero vedere le cose, una frattura non più ricomponibile avrebbe diviso da allora in poi la storia stessa delle Forze Armate, ovvero tra un prima e un dopo. Arrivando, sia pure in forme ibridate, quindi scarsamente leggibili ed interpretabili con i soli occhiali dell’ideologia di parte, fino ai giorni nostri. La scarsa lealtà agli ordinamenti costituzionali di una parte delle ricostituite Forze Armate italiane dal 1945 in poi, si inscrive infatti in questa irrisolta ambiguità. Tale poiché il nodo di una piena fedeltà alle nuove istituzioni (democratiche, repubblicane e costituzionali) di contro al riconoscersi in un ruolo eversivo degli ordinamenti libertari, costituisce a tutt’oggi ancora un nodo irrisolto della storia del nostro Paese. Dall’Unità, nel 1861, a oggi.

A parte quella componente minoritaria, ma fortemente ideologizzata, che scelse di rimanere con i tedeschi, e i reparti di milizie che la Repubblica sociale italiana cercò di ricostruire autonomamente, soprattutto sotto gli auspici di Rodolfo Graziani e Alessandro Pavolini (i due altrimenti perennemente in conflitto tra di loro), quel che residuava delle pochissime truppe cercò quindi di darsi, quasi da subito, una prima riorganizzazione con la fine del settembre del 1943. Si trattava dell’Esercito cobelligerante italiano, l’insieme delle forze combattenti che, a fianco degli angloamericani che stavano conducendo la “campagna d’Italia”, partecipò alla guerra di Liberazione. A Lecce, in territorio già liberato dagli Alleati, si costituì infatti il primo raggruppamento motorizzato, composto da uomini provenienti dalle oramai disciolte unità come le divisioni Legnano, Mantova, Piceno. Poche settimane dopo, quando il “Regno del Sud”, ossia le autorità italiane che si raccoglievano sotto la Corona e che avevano dato vita a un governo presieduto da Badoglio e riconosciuto dagli angloamericani, ottenne lo stato di cobelligeranza, la V armata americana incorporò i soldati italiani, che combatterono insieme ai nuovi alleati. In realtà, al di là del valore testimoniale di tale impegno, l’attività bellica italiana era di fatto perlopiù cessata. Ovvero, risultava, nei fatti, del tutto marginale o comunque ancillare alla volontà dei nuovi padroni dello scenario italiano.

Nel marzo del 1944 prendeva comunque vita il Corpo italiano di liberazione (CIL), costituito da tre reggimenti, da un battaglione di Alpini, da uno di Paracadutisti e da uno di Arditi. Dai 14.000 effettivi crebbe, nel corso dei mesi, a 25.000 uomini. Tutta la residua attività militare italiana, posta sotto il rigido controllo angloamericano, fu subordinata alle esigenze operative e politiche dettate da Washington e da Londra. In realtà, nelle zone liberate, erano a disposizione quasi 400.000 militari italiani. La quasi totalità di essi fu tuttavia utilizzata come forza di basso rango, per compiti di retrovia, quindi di lavoro manuale e di controllo del territorio.

Solo con lo sbarco in Normandia, nel giugno 1944, si arrivò a un incremento del contingente militare che a quel punto contava 60.000 unità. Da questo aumento derivò la costituzione dei reparti (meglio identificati come «gruppi», poiché non gli era stata riconosciuta la qualità di divisioni, come invece richiesto dagli italiani) Cremona, Friuli, Folgore, Legnano, Piceno e Mantova, in parte utilizzati per fini di combattimento. La diffidenza angloamericana aveva avuto quindi la meglio su qualsiasi altro ordine di considerazioni. Lo statuto politico dell’Italia era incerto, trattandosi sì di un Paese che aveva cambiato alleanza ma che, in proprio seno, portava comunque la responsabilità dello scatenamento della Seconda guerra mondiale, insieme alla Germania e al Giappone.

Una questione che dopo la liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, si fece sempre più pressante fu la condotta da assumere nei riguardi dei combattenti partigiani che si trovavano nelle zone le quali, passo dopo passo, venivano liberate con l’avanzata alleata. Molti tra questi chiedevano di essere incorporati nelle forze regolari. L’avviso delle autorità militari angloamericane era che solo una minima parte di essi dovesse essere accolta, optando comunque sempre per l’arruolamento individuale e mai per la cooptazione dei reparti in quanto tali. Ogni forma di volontariato in tal senso da parte dei “patrioti” fu quindi scoraggiata, nel timore che essa potesse comportare tensioni politiche derivanti da idee potenzialmente “sovversive” o comunque non in linea con gli interessi dei liberatori. L’Italia aveva perso la guerra, che ciò piacesse o meno. Tutto ciò si rifletteva sull’azione e, soprattutto, la legittimazione, dei patrioti. Ai quali Washington e soprattutto Londra guardavano con crescente diffidenza.

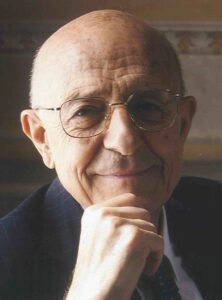

In un tale quadro generale, che non si risolve in sé con l’8 settembre 1943, di fatto implicando un più generale giudizio sulla storia dell’Italia unita, del 1861 a oggi, si inseriscono le ricorrenti riflessioni sulla cosiddetta “morte della patria”, fortunata espressione coniata, o comunque ripresa, nel 1992 da Ernesto Galli della Loggia, storico e pubblicista di vaglia, transitato dalla storiografia di area comunista a quella di natura revisionista, come tale in qualche modo associabile a quella di Renzo De Felice, decano della medesima. Va chiarito da subito che l’intera polemica, generatasi al tempo della scomparsa della “Prima Repubblica”, quindi nei primi anni Novanta, trova proprio nella crisi di quel tempo degli ordinamenti istituzionali e costituzionali, la sua più intima ragione d’essere. In altre parole, la “rilettura” del passato è funzionale a definire la debolezza del presente, ossia dei suoi protagonisti storici. Anche qui, veniamo al merito. Secondo la tesi della “morte della patria” sussisterebbe una sorta di contiguità, non temporale bensì culturale e politica – come tale di lungo periodo – tra l’8 settembre 1943 e i fatti del 1992, sospesi tra mafia stragista, «tangentopoli», estinzione definitiva dei partiti del vecchio arco costituzionale. Tutto ciò, per rifarci ai giorni nostri, si rifletterebbe sul mutamento di paradigma che stiamo registrando: i vinti di allora, i fascisti, ovvero i loro nipoti, sia pure attraverso molti transiti e trasformazioni, sarebbero da adesso in poi i veri legittimati a governare per il tempo a venire, posta la decadenza per decomposizione politica, civile, morale e sociale della Repubblica costituzionale.

Il momento conclusivo dell’esperienza repubblicana, negli anni Novanta, a tale riguardo potrebbe quindi essere considerato il termine stesso del percorso storico inaugurato dall’armistizio del 3 settembre 1943, ufficializzato cinque giorni dopo. In altri termini, con il 1992 si sarebbe esaurito il corso storico nazionale nel suo essere risultato di un lungo periodo, vale a dire di quella Repubblica faticosamente germinata dalla fine ingloriosa e definitiva del fascismo. Proprio per una tale ragione, quando ci si riferisce al 1992 come alla conclusione del processo repubblicano, lo si fa cercando di proiettare nel passato le radici e le ragioni delle inquietudini e delle ansie del tempo successivo. Ciò facendo, ci si riferisce alla crisi (e al rigetto, in una parte della società italiana) dell’antifascismo, inteso altrimenti come il collante delle istituzioni sorte con la lotta di Liberazione prima, e con il travaglio politico che portò successivamente alla Costituzione, nel 1948.

Più che nel fascismo, nel suo apogeo e poi nella sua drammatica crisi, i tratti peggiori di una presunta identità nazionale – dal conformismo all’individualismo; dalla propensione alla cura del mero interesse personale e di gruppo ristretto al familismo amorale; dal disinteresse verso la cosa pubblica all’opportunismo di circostanza; dal gregarismo al culto occasionale verso un capo al quale conferire tutti i poteri, salvo poi revocarglieli repentinamente non appena le sue fortune si siano appannate – erano identificati nel nodo dell’8 settembre 1943. Il repentino cambio di alleanza militare (e politica), tartufescamente celata sotto dichiarazioni pubbliche anodine e incomprensibili: la fuga e il riparo in terre sicure della Corona; l’abbandono al proprio destino di un’intera collettività nazionale; la débâcle delle classi dirigenti, lo scollamento nella popolazione civile e così via avrebbero avviato un processo non solo di progressivo mutamento della società italiana ma di aperta manifestazione dello sfaldamento del carattere nazionale. Condensato, per Galli della Loggia, nel senso della scomparsa di un’appartenenza collettiva: “il sentimento di una vera e propria morte della patria fu, infatti, ciò che oggettivamente provò, in quel biennio terribile [1943-45] e immediatamente dopo, chiunque nel proprio mondo etico-politico, o solo emotivo, custodisse […] l’idea di nazione”. I fatti dell’8 settembre 1943, lungi dal ridursi a una sola, ancorché brutale, manifestazione di ordine politico-militare, avrebbero quindi semmai rivelato la fragilità preesistente nel tessuto sociale, civile ed etico del nostro Paese, incapace di costituire un’unità racchiudibile, per l’appunto, sotto il nome di “patria”.

Per chi adotta questo approccio, ciò che conta nel fare la vera e autentica differenza non è tanto quello che è stato il suggello del passato recente (in questo caso il fascismo) quanto quello che dalla sua estinzione è invece derivato, a partire dalla catastrofe militare per arrivare alla conclusione del ciclo politico della cosiddetta Prima Repubblica. Così Alessandro Pizzo, nei virgolettati a seguire: “Il legame tra i due momenti [1943-1992], oltre che simbolico, è espressamente retorico, dal momento che abilita una precisa razionalità la quale intende interpretare in maniera lineare, oltre che semplificata, l’intero arco storico che va dalla fine della Guerra all’esaurirsi della spinta propulsiva della Repubblica nata dalla Costituzione del 1948, e figlia naturale della fine del fascismo. Tale razionalità informa di sé una retorica pubblica atta a dire la sua nella guerra dei discorsi pubblici. La morte della patria è segnatamente la forma principale di tale retorica”.

Gli apologeti di una tale lettura, tralasciando del tutto la riflessione sulla complessità dell’antifascismo, della Resistenza e della lotta di Liberazione (e quindi ciò che da esse ne è derivato, pressoché fino ai giorni nostri), si soffermano invece sul decadimento dei quadri civili e morali che, fino all’estate del 1943, avrebbero altrimenti garantito una forma di continuità solidale, patriottica, comunque al di sopra dei medesimi fatti politici e storici, tra la popolazione peninsulare. Non a caso, in un tale tipo di schematica, ancorché seducente, lettura degli eventi, a fronte dell’enfatizzazione dei sentimenti collettivi di smarrimento si accompagna l’assenza di una riflessione critica sul collasso dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, di fatto implose all’atto stesso dell’annuncio pubblico della sottoscrizione dell’armistizio.

«A questo abisso emotivo attinge Galli della Loggia per interpretare l’armistizio come la catastrofe che ha spinto gli italiani a negare l’idea stessa di patria, ad invertire il senso risorgimentale dell’amor patrio, ovvero il senso del sommo sacrificio dell’individuo a favore della patria, nel senso postfascista di morte della patria onde far sopravvivere i singoli cittadini. A ben guardare, tuttavia, appare evidente come l’intento di della Loggia poggi più sulla natura della contesa pubblica in materia politica che sulla natura del civile confronto tra conoscenze storiche. È pur vero però che nella lotta dei discorsi, i confini tra mera retorica pubblica e narrazione storica appaiono oggi decisamente più sfumati, per non dire anche decisamente più deboli, di un tempo, e che la strategia comunicativa di della Loggia abbia il suo fascino, riuscendo a catturare un buon numero di spettatori», soprattutto «laddove il tema […] ben si presta alla semplificazione spicciola che, depurando il tema da troppe categorie complesse e presentando la facile identificazione personale con stati emotivi, anziché con catene processuali lunghe, incontra il favore del consumatore finale, l’italiano medio, non troppo avvezzo alla conoscenza storica». E ancora: «il problema non è revisionare le conoscenze storiche consolidate, ma l’uso strumentale che si desidera compiere con tali revisioni. Ed è qui il nocciolo dell’operazione di della Loggia, vale a dire conferire attendibilità storica ai malanni italiani come conseguenza dell’infausta ideologia “rossa” assunta dalla Repubblica costituzionale, a sua volta un infausto effetto della ghigliottina ideologica compiuta dai resistenti nella forma di una chiusura culturale nei confronti di tutte le opzioni concorrenti». Per Galli della Loggia, infatti, «la crisi dell’idea di nazione che percorre tutta la vicenda dell’Italia postbellica ha la sua genesi […] nei problemi di legittimazione del nuovo regime repubblicano che, proprio in relazione alla guerra, si stringono in un nodo che poi si rivelerà impossibile da sciogliere».

Sottolinea ancora Alessandro Pizzo, per concludere queste riflessioni: «la storia nazionale mette bene in evidenza, però, non la fine della patria con l’armistizio, ma un processo ben più sottile e duraturo nel tempo, che ha costituito differenti livelli di statualità in virtù dei quali vige “un sistema di coesistenze multiple di scelte politico-istituzionali” [così il costituzionalista Sabino Cassese]. La conservazione di istituti precedenti, e l’instaurazione di nuovi istituti ha reso non soltanto più complessa la natura dello Stato, ma ha anche normalizzato la serie incredibile di contraddizioni, tanto istituzionali quanto legislative, tanto economiche quanto sociali, tanto pubbliche quanto private. L’integrazione di “vecchio” e “nuovo” a lungo andare ha “indebolito il tessuto statale”, giungendo, a fine anni Ottanta del secolo scorso, a presentare un conto da pagare e, quindi, ha spinto alla ricerca di vie di fuga. Non la patria della Resistenza, ma una nuova patria; non l’Italia del malcostume, ma l’Italia del buon governo; non la nazione del malaffare, ma la nazione buona. La parola d’ordine nell’agenda politica, d’altro canto, è diventata riforma. Quando della Loggia celebra il funerale della patria, giustifica a tutti gli effetti i progetti di sua riedificazione su basi differenti».

I quali trovano le loro fondamenta non nel “ritorno del fascismo” bensì nella cancellazione dei principi universalistici della Costituzione. Un tema, quest’ultimo, dal quale bisogna ripartire. Da subito.

Claudio Vercelli, storico, Università cattolica del Sacro Cuore, Istituto di studi storici Salvemini. L’articolo, sia nella prima che in questa seconda e ultima parta, prende spunto, tra le altre fonti, dal volume del medesimo autore intitolato “Soldati. Storia dell’esercito italiano”, Laterza, Roma-Bari 2019

Pubblicato martedì 5 Settembre 2023

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/storia-dell8-settembre-dopo-ottanta-anni-e-un-mare-di-polemiche-seconda-parte/