“La Resistenza – scriveva Claudio Pavone nel 1975, in occasione del 30° anniversario della Liberazione – è stata pressoché unanime, nelle sue prese di posizione esplicite, nel rivendicare decentramento e autonomie locali”: questa affermazione descrive con sintetica esattezza quello che fu un orientamento condiviso dell’intero schieramento antifascista, anche prima del momento in cui esso iniziò ad interrogarsi sulla fisionomia che il nuovo ordinamento democratico avrebbe dovuto assumere, una volta vinto il fascismo. Né avrebbe potuto essere diversamente, se si considera che tale convergenza rappresentò in primo luogo una reazione all’esasperato centralismo del regime mussoliniano, che, oltre a spegnere ogni forma di vita democratica locale attraverso lo smantellamento delle amministrazioni elettive e la loro sostituzione con organi di nomina governativa (podestà nei comuni e presidi nelle province), aveva condotto una ventennale politica di repressione delle aspirazioni autonomistiche delle aree multietniche e multilinguistiche (Valle d’Aosta, Sud Tirolo, Venezia Giulia e Istria) e di italianizzazione forzata, destinata a suscitare forti resistenze nelle popolazioni locali e ad alimentare le spinte separatiste che si sarebbero manifestate esplicitamente dopo l’8 settembre 1943.

Il nuovo ordinamento democratico non avrebbe pertanto dovuto limitarsi a ripristinare il precedente sistema delle autonomie locali, ma avrebbe dovuto anche assicurarne la tutela e lo sviluppo attraverso l’elaborazione di specifiche garanzie di rango costituzionale; su questa scelta di fondo vi era un consenso pressoché unanime, ma, una volta definita nei suoi termini generali, l’opzione autonomistica dell’antifascismo, mediata dalle differenti culture politiche, si tradusse in formule e proposte estremamente articolate che, al momento del passaggio dalle enunciazioni di principio alla progettazione costituzionale, avrebbero evidenziato differenze notevoli, e indotto l’Assemblea Costituente a varie mediazioni prima di pervenire a una sintesi condivisa. In quella sede, il semplice ritorno all’elettività delle amministrazioni comunali e provinciali non fu considerato esaustivo della questione, e nel corso dei lavori per l’elaborazione della Carta fondamentale, il tema delle autonomie territoriali fu declinato prevalentemente in termini regionalistici.

L’istituzione delle Regioni condizionò l’intera discussione sulle amministrazioni locali, e costituì un punto centrale dell’intero dibattito costituzionale: si trattava di una vera e propria innovazione, che rispondeva in positivo all’istanza, percepita in maggiore o minore misura da tutte le formazioni antifasciste, di marcare una forte discontinuità sul piano istituzionale rispetto non solo al regime fascista ma anche all’ordinamento liberale, come condizione imprescindibile per la rinascita democratica dello Stato. Inoltre, l’indirizzo regionalista era proprio di componenti politiche che rappresentavano in qualche misura gli “sconfitti” del processo di unità nazionale egemonizzato dal liberalismo moderato: i cattolici, in primo luogo, i quali avevano ribadito la vocazione regionalista che ricollegava la DC all’esperienza del Partito Popolare ed all’elaborazione politica di Luigi Sturzo; in secondo luogo, le correnti repubblicane e radicali, distribuite nel dopoguerra tra il Partito d’Azione ed il Partito Repubblicano, eredi del federalismo democratico di Cattaneo, e nelle cui fila militarono i più convinti regionalisti tra i costituenti. Più tiepidi, se non ostili verso un regionalismo eccessivamente spinto, si collocavano, ai due estremi dello schieramento politico, i liberali ed i due partiti di ispirazione marxista, il PCI e il PSIUP: i primi, pur ammettendo che una riforma delle autonomie locali fosse indispensabile, esprimevano il timore che con l’istituzione delle Regioni potesse essere compromessa l’unità nazionale e, con essa, la continuità dello Stato, di cui erano convinti assertori; comunisti e socialisti, al contrario, si preoccupavano che un decentramento istituzionale portato oltre un certo limite potesse dare spazio alle componenti più conservatrici della società italiana e compromettere l’uniformità dell’indirizzo politico nazionale, reputata una condizione prioritaria per assicurare l’attuazione di radicali riforme economiche e sociali, indispensabili per imprimere un carattere “progressivo” alla neonata democrazia italiana.

Le diversità delle prospettive si manifestò sin dall’inizio dei lavori dell’Assemblea Costituente: già nella fase preparatoria, nel dibattito della Commissione dei 75, incaricata di predisporre il testo della Costituzione, e in particolare nella seconda Sottocommissione (incaricata di elaborare la parte relativa all’ordinamento dello Stato), all’orientamento della Democrazia Cristiana, incline a fare della Regione un organo di rappresentanza degli interessi (raccordato, per questo aspetto, con un’eventuale seconda Camera), dotato di potestà legislativa esclusiva su un certo numero di materie, si contrappose quello socialcomunista, favorevole ad una più netta distinzione tra Regioni a statuto speciale (le isole e le regioni mistilingue al confine settentrionale), dotate di un’effettiva autonomia politica, e le altre Regioni, titolari di funzioni sostanzialmente amministrative o, al massimo, di una potestà legislativa limitata a materie di interesse locale e circoscritta nell’ambito dei princìpi espressi dalla legislazione nazionale; ai due estremi, si collocavano da un lato i (pochi) sostenitori della centralità dell’ordinamento statale, temperato solo da un consistente decentramento burocratico, e sul lato opposto i federalisti.

Per comprendere chi fossero questi ultimi, occorre anzitutto soffermarsi sul significato che il termine federalismo assunse in quella particolare temperie politica: dopo l’8 settembre si era infatti concretizzata la possibilità della definitiva dissoluzione dell’unità statale conseguita meno di un secolo prima, e, sotto questo profilo, la Resistenza aveva assunto il carattere di una guerra patriottica e nazionale, l’esito della quale difficilmente avrebbe potuto essere concepito nei termini di un assetto istituzionale basato sulla ripartizione della sovranità tra Stati regionali e governo federale, sul modello statunitense. Una tale soluzione fu sostenuta esplicitamente alla Costituente soltanto da Andrea Finocchiaro Aprile, rappresentante della componente “moderata” del separatismo siciliano, nel quale peraltro si esprimeva l’intreccio tra gli interessi più retrivi del latifondo e gruppi mafiosi ed eversivi. Appariva ben più praticabile un modello basato su un significativo allargamento degli ambiti entro i quali fosse data alle Regioni, titolari di un proprio indirizzo politico, la facoltà di legiferare, pur nei limiti tracciati dalla Costituzione, in modo tale che allo Stato centrale residuassero poche e qualificate attribuzioni, e la maggior parte delle funzioni pubbliche risultasse trasferita a soggetti istituzionali periferici.

In questa accezione, alcuni costituenti, convinti regionalisti, accettarono e anzi portarono con un certo orgoglio la definizione di federalisti. Gran parte di essi aveva maturato i propri convincimenti nel clima del primo dopoguerra, quando decentramento, regionalismo e federalismo erano apparsi a forze di diversa estrazione come la strada più praticabile per l’inclusione politica dei reduci, animati da forti aspettative di rinnovamento sociale, per fronteggiare una crisi del parlamentarismo che appariva irreversibile, e per coinvolgere nella gestione della cosa pubblica, soprattutto nel Mezzogiorno, il proletariato e la piccola borghesia agraria che, nelle trincee, avevano sostenuto il peso principale dello sforzo bellico. Questo indirizzo, tra l’altro, accomunava neutralisti ed esponenti dell’interventismo democratico: esplicitamente regionalista si dichiarò, sin dalla fondazione (1919) il Partito popolare di Luigi Sturzo, mentre l’elaborazione di Gaetano Salvemini, basata su un’idea di federalismo municipale e di creazione delle Regioni come libere associazioni di comuni e province, avrebbe influenzato sia il repubblicano Oliviero Zuccarini, direttore della Critica politica, sia Piero Gobetti, che nelle sue riviste avrebbe dato ampio spazio alla discussione sulle autonomie territoriali, sia una parte dei socialisti riformisti (a partire dal giovane Carlo Rosselli) che nelle tematiche autonomistiche individuavano un punto qualificante di un più generale processo di rinnovamento del socialismo italiano. Un altro apporto veniva poi dai gruppi autonomisti sviluppatisi nell’ambito del movimento combattentistico in alcune regioni del Mezzogiorno, e segnatamente in Sardegna, dove il Partito Sardo d’Azione, diretto da ex combattenti, aveva sostenuto un programma di democrazia agraria, di cui il federalismo costituiva la veste istituzionale.

Non pochi rappresentanti della generazione del dopoguerra, che avevano preso immediatamente posizione contro il carattere autoritario e centralista del fascismo, si ritrovarono a sostenere le loro posizioni all’Assemblea Costituente, pur in un contesto molto diverso da quello degli anni 20. Le elezioni del 2 giugno 1946 avevano infatti registrato il prevalere dei tre partiti di massa, socialista, comunista e democratico cristiano, mentre i federalisti, soprattutto quelli di indirizzo laico-democratico, si ritrovavano in minoranza; nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente, inoltre, la DC venne progressivamente ridimensionando l’impegno regionalista di cui uno dei suoi più autorevoli costituzionalisti, Gaspare Ambrosini, aveva dato un saggio significativo nella relazione alla seconda Sottocommissione, e assunse un atteggiamento più prudente, che in qualche modo anticipava quello dilatorio che avrebbe assunto dalla prima legislatura repubblicana alla fine degli anni 60, in corrispondenza con la progressiva acquisizione dei partiti di sinistra alla causa del regionalismo. Dopo il 2 giugno 1946, la pattuglia federalista, composta da singole personalità non riconducibili ad un unico schieramento politico, sostenne con tenacia un punto di vista che, pur minoritario, ebbe però una parte non secondaria nella redazione della Carta costituzionale. Personalità come i repubblicani Oliviero Zuccarini e Giovanni Conti, il sardista Emilio Lussu, l’autonomista valdostano Giulio Bordon, non mancarono di sottolineare con costanza la valenza democratica di un vero decentramento istituzionale, anche se alla fine restarono critici nei confronti dell’impostazione generale del Titolo V della Costituzione, a loro avviso eccessivamente timida e sostanzialmente ancorata ad un modello ancora viziato da forti remore centraliste. Gli esempi sono innumerevoli, ed è possibile richiamarne solo alcuni: nella seduta pomeridiana del 6 giugno 1947, avendo l’Assemblea iniziato la discussione generale sul Titolo V del progetto di Costituzione, Oliviero Zuccarini, richiamandosi a Gobetti, Dorso e Rosselli, manifestò la propria delusione per la scelta di restringere i poteri di normazione primaria delle Regioni a statuto ordinario alla sola potestà legislativa concorrente, e sottolineò altresì come la soluzione regionalista avesse a che fare non tanto con la semplificazione degli apparati pubblici, quanto con la natura stessa del regime democratico a cui si stava dando vita, qualora alla Regione fosse stato effettivamente attribuito il ruolo di organo di collegamento tra lo Stato e le autonomie locali e di “trasferimento della sovranità dal basso verso l’alto”.

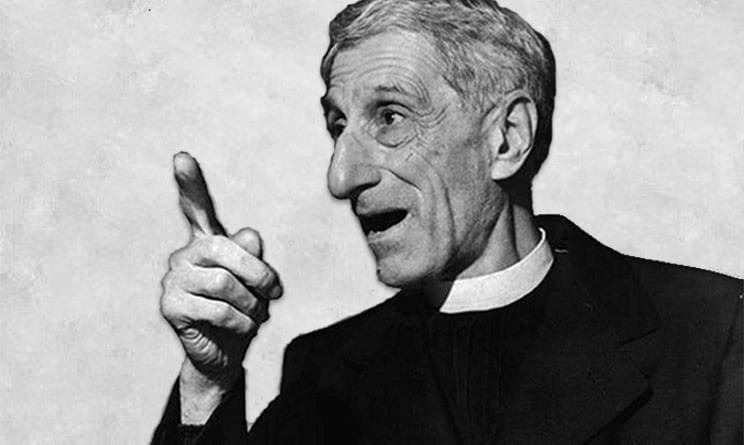

È pur vero che si arrivava a discutere di Regioni nell’aula di Montecitorio, quando già nella seconda Sottocommissione e nella Commissione per la Costituzione le proposte più ardite di regionalismo erano risultate minoritarie, come peraltro ebbe modo di sottolineare Emilio Lussu nel suo intervento in discussione generale (29 maggio 1947): con graffiante ironia, egli ammetteva che il regionalismo italiano, quale si andava delineando, apparteneva alla famiglia del federalismo così come i gatti appartenevano alla stessa famiglia dei leoni, ma al contempo sottolineava come il sistema delle autonomie costituisse il motore di una vita pubblica effettivamente democratica (un argomento questo, caro anche al costituzionalista democristiano Costantino Mortati) e richiamava l’attenzione dell’Assemblea sulla necessità di non procrastinare il processo di liquidazione del centralismo statalista. Forte di tale convincimento, Lussu sostenne con vigore l’opportunità di riconoscere particolari condizioni di autonomia alle zone in cui essa si rendeva urgente in relazione a specifiche condizioni economiche, sociali e culturali: non solo per la sua Sardegna, di cui non cessò mai di occuparsi nel corso della sua vita parlamentare, ma anche per altre regioni, come la Valle d’Aosta, sul cui Statuto speciale fu relatore all’Assemblea, prodigandosi al fine di assicurare un livello di autonomia adeguato ad una regione che aveva particolarmente sofferto per la campagna di italianizzazione forzata condotta dal fascismo e nella quale la tradizione democratica si era indissolubilmente legata alla causa autonomista.

Anche se minoritaria, l’azione politica di un piccolo gruppo di costituenti contribuì ad affermare i princìpi dell’autonomia e del decentramento come elementi portanti dell’ordinamento democratico, sanciti con l’istituzione delle Regioni, che stabiliva una forte ed innovativa discontinuità rispetto non solo all’ordinamento fascista, ma anche al previgente ordinamento statutario. Contrariamente a quanto è avvenuto negli ultimi venti anni, durante i quali si è fatto spesso ricorso in modo improprio e strumentale al federalismo e al regionalismo come sfondo istituzionale delle politiche neoliberiste, l’accento posto sulle tematiche autonomistiche nel dibattito costituente non fu mai giustificato da motivazioni grettamente campanilistiche o da integralismi identitari, ma mirò anzi a rimodellare il rapporto tra centro e periferia in termini di espansione della partecipazione democratica, non limitata al solo contesto nazionale, e in funzione di una maggiore coesione economica, sociale e culturale.

Pubblicato lunedì 7 Marzo 2016

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/regionalismo-e-federalismo-ai-tempi-della-costituente/