La sera del 10 giugno 1924 la moglie di un uomo “probo e giusto” è scossa dal mancato rientro del marito. Si chiama Velia Titta, moglie dell’onorevole Giacomo Matteotti e quella sera rimane sconvolta perché un fatto del genere non si era mai verificato. La mattina del giorno dopo la signora si reca in questura per denunciare la scomparsa del marito e nei giorni successivi insiste continuamente per avere notizie. L’evento ha subito risonanza nazionale, tenuto conto che quell’uomo politico scomparso aveva accusato, durante una seduta della Camera, il regime fascista di aver compiuto violenze e intimidazioni a danno dei partiti di opposizione nelle terre del Polesine, in un altro discorso aveva denunciato come falso il bilancio dello Stato steso dal governo e girava voce si stesse occupando dell’affare Sinclair Oil, un caso di corruzione e di tangenti in cui erano coinvolti parlamentari ed esponenti del governo italiano.

Un uomo di legge

Il magistrato che avrebbe condotto le indagini su quello che si palerà come un rapimento (e poi un omicidio politico), Mauro Del Giudice, apprende, come tutti, la notizia dai giornali e ha subito “la premonizione assai brutta” che una pesante tegola stia per cadere sulla sua “povera testa”. Nato a Rodi Garganico (FG) il 20 maggio 1857, dopo gli studi liceali a Molfetta si era iscritto (contro il volere del padre) alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli. Nell’aprile del 1888 aveva sostenuto il concorso per Pretore, arrivando primo classificato. Pretore a Cerchiara di Calabria nel 1889, dunque, la carriera lo aveva visto al Tribunale di Trani nel 1901, Presidente del Tribunale di Caltanissetta nel 1910, e infine Consigliere della Corte di Appello di Roma. In quel mese di giugno 1924 Mauro Del Giudice ricopre l’incarico di Presidente della Sezione istruttoria di accusa; ha 67 anni. Il Primo Presidente è il magistrato Donato Faggella.

Nove giorni dopo la scomparsa di Matteotti, il Procuratore generale Vincenzo Crisafulli presenta l’istanza di avocazione, innescando il meccanismo che coinvolgerà Del Giudice. Dalle ricostruzioni di quegli eventi sappiamo che il collega Donato Faggella chiede a Del Giudice come si sarebbe comportato ed egli, senza pensarci, risponde: “Convocare fin d’ora la Sezione di Accusa, farle emettere l’ordinanza di avocazione dell’istruttoria, delegando i poteri del giudice istruttore al proprio Presidente”.

Chi te lo fa fare?

Faggella lo guarda sorpreso. “Come mai – dice – alla tua età ti vuoi addossare un lavoro così ponderoso e la gravissima responsabilità dei risultati dell’istruttoria? Hai ben riflettuto su ciò?”. Del Giudice ribatte: “Non mi sono mai tirato indietro quando il dovere dell’ufficio mi imponeva di lavorare e assumermi responsabilità. Non appartengo a quella categoria di funzionari adusati a riversare sempre lavoro e responsabilità sulle spalle dei dipendenti”. Faggella tace ma, dopo un po’ replica: “Meglio così, perché se le funzioni d’istruttore venissero affidate a Favori, il processo non sarebbe più fatto dalla Sezione di Accusa bensì dalla Procura Generale”. Favori era il Consigliere Anziano della Sezione di Accusa e come altri quattro consiglieri, sui sette che la componevano, erano “contagiati dalla lue fascista”. Faggella riprende a parlare e aggiunge: “Ascolta bene quello che sto per annunziarti, del processo che tu istruisci non rimarranno che le sole carte, però da esso deve uscire intatto l’onore della Magistratura”. La risposta di Del Giudice è lapidaria: “Il mio pessimismo supera il tuo e perciò ti dico che (…) non rimarranno neanche le carte, saranno fatte sparire dal regime fascista appena operato il salvataggio completo degli assassini, dei loro complici e mandanti. (…) Quello che posso assicurarti è che uscirà intatto il buon nome della Corte d’appello di Roma e soprattutto (…) il mio”.

Quella sera stessa avvia il lavoro istruttorio, cominciando però a sospettare di Umberto Guglielmo Tancredi, sostituto procuratore, poiché è noto che il Procuratore generale e molti suoi sostituti sono “asserviti al fascismo e (…) ricevono ordini dal Ministero della Giustizia pecorilmente eseguiti”. Invece dovrà ricredersi perché il giovane magistrato “è disposto ad accertare pienamente le responsabilità del delitto, non solo degli esecutori materiali, ma quelle degli alti mandanti e dei complici di ogni grado sociale, senza escludere lo stesso Mussolini”.

Quella sera stessa avvia il lavoro istruttorio, cominciando però a sospettare di Umberto Guglielmo Tancredi, sostituto procuratore, poiché è noto che il Procuratore generale e molti suoi sostituti sono “asserviti al fascismo e (…) ricevono ordini dal Ministero della Giustizia pecorilmente eseguiti”. Invece dovrà ricredersi perché il giovane magistrato “è disposto ad accertare pienamente le responsabilità del delitto, non solo degli esecutori materiali, ma quelle degli alti mandanti e dei complici di ogni grado sociale, senza escludere lo stesso Mussolini”.

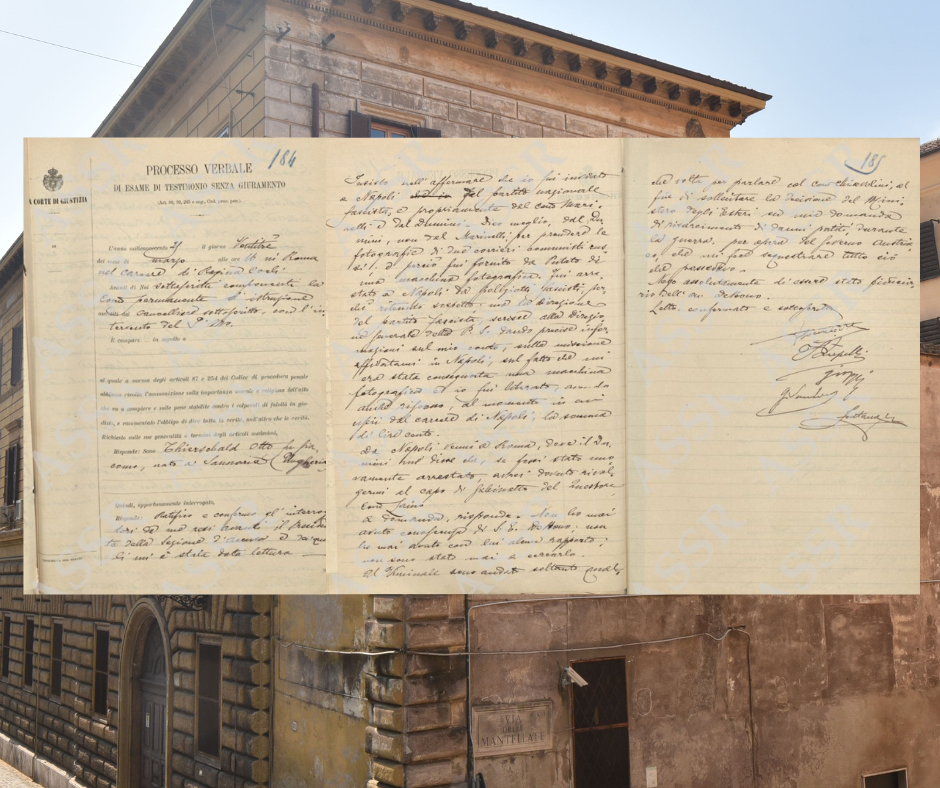

Gli interrogatori di Regina Coeli

Se ne rende conto quando si recano al carcere di Regina Coeli per interrogare gli arrestati: Amerigo Dumini, Aldo Putato, Albino Volpi, Giuseppe Viola e Amleto Poveromo, presunti autori del rapimento del deputato socialista, e Filippo Filippelli direttore del Corriere Italiano, indiziato di complicità nel delitto per aver procurato la vettura con cui perpetrare il rapimento. Il primo a essere ascoltato è Dumini, che con una notevole spavalderia chiede: “Ma loro sanno cosa sono venuti qui a fare? Il Presidente è informato di quanto loro stanno facendo?”. Del Giudice accetta la sfida e lo rintuzza in maniera appropriata ricordandogli che non si trovava alla presenza dei suoi compagni Cesare Rossi, Giovanni Marinelli e Filippo Filippelli. Parole che raggelano l’indiziato e lo riportano a più quieti consigli. Così, dopo aver fornito come richiesto le sue generalità, proferisce le seguenti parole: “È stato quel porco del generale De Bono che ci ha fatto arrestare (il quadrunviro, senatore, capo della polizia e comandante della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, Emilio De Bono, ndr)”. Poi si chiude nel silenzio più assoluto e non aggiunge altro. Tocca poi ad Albino Volpi, il famigerato squadrista e presidente della società degli Arditi di Milano, che nega tutto e si merita l’attacco del sostituto procuratore Tancredi.

Passa del tempo e viene ritrovato il corpo dell’onorevole Matteotti, per cui Del Giudice ritorna in carcere e interrogare Dumini, ma si ritrova di fronte a un muro di silenzio: “Chi mai ha conosciuto questo Matteotti? Io non so se sia stato ucciso e chi lo abbia ucciso” e non fornisce testimoni a discarico delle sue accuse. Al termine tocca a Filippo Filippelli, che chiede di rilasciare delle dichiarazioni, ma senza la presenza del cancelliere.

Parla il direttore del Corriere Italiano

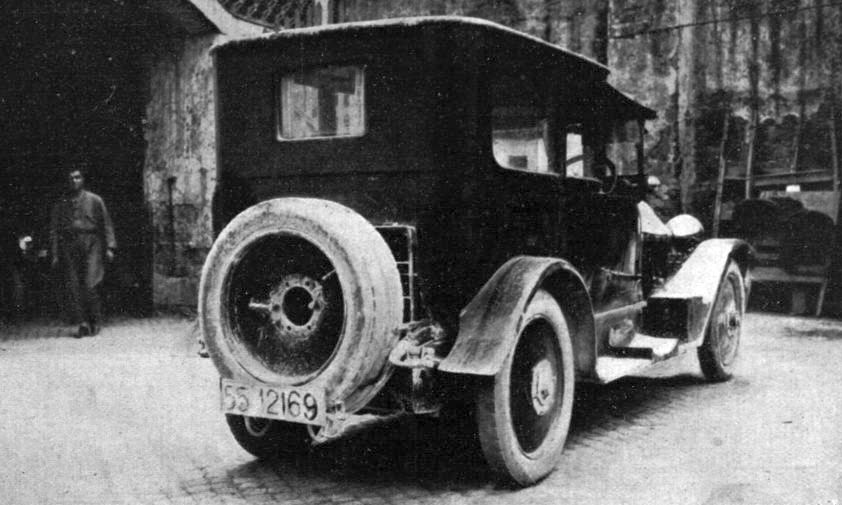

Assecondata la richiesta afferma: “Ebbene parlerò qualunque cosa avvenga. Io mi trovo maledettamente implicato in questo tristo affare senza mia colpa, parlerò e dirò tutto poiché la situazione è tragica. (…) Dumini e Putato sono impiegati nell’amministrazione del Corriere Italiano, da me diretto, nei primi del corrente mese mi chiesero l’uso per pochi giorni di un’automobile, giacché erano giunti da Milano alcuni loro amici fascisti per conoscere Roma e i suoi dintorni. Io aderii alla loro richiesta e prestai la vettura”.

Continua a raccontare Filippelli: “La sera Dumini e Putato sono venuti nella redazione del Corriere Italiano in preda a una certa preoccupazione. Dumini aveva preso a parlare in questi termini: «Filippelli oggi è successo un pasticcio al quale bisogna prontamente rimediare: Matteotti oggi è morto!». Stupito di questa notizia, ho chiesto a Dumini di spiegarmi come e perché Matteotti fosse morto”. Lo spavaldo fascista aveva risposto: “Oggi per incarico avuto da Mussolini, Giovanni Marinelli, il Putato e altri compagni abbiamo atteso con l’automobile ferma sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, in vicinanza dell’abitazione di Matteotti, e quando verso le ore 16 il deputato è uscito per recarsi alla Camera, lo abbiamo rapito e chiuso per forza nella vettura. Nella corsa, avendo il deputato opposto resistenza, ne è nata una collutazione e così l’hanno ammazzato. Il guaio è che, per il sangue versato dal deputato socialista, la vettura è rimasta tutta macchiata, ed è urgente farla scomparire. Tu, Filippelli, ci devi aiutare. Prega il commendatore Quilici, redattore capo del Corriere Italiano, di ricevere solo per questa notte, nel garage a Montesano, la vettura. Domani mattina penserò io a farla scomparire. Di notte il Quilici non si accorgerà che la vettura è macchiata di sangue. Cosi si fece”, conclude Filippelli.

Un mandato di cattura per Mussolini?

I due magistrati mettono a confronto il direttore con Dumini che assume “un contegno assai equivoco”. Mentre i due imputati rientrano nelle rispettive celle, Del Giudice, confrontatosi con il giovane sostituto procuratore Tancredi, decide di spiccare per il giorno dopo dei mandati di cattura contro Cesare Rossi, Giovanni Marinelli e contro Benito Mussolini, ma a frenarlo è “l’ostacolo costituzionale di essere costui deputato e Capo del governo e quindi soggetto della giurisdizione del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, perché i delitti imputatigli sono stati commessi in quella sua qualità”.

I due magistrati mettono a confronto il direttore con Dumini che assume “un contegno assai equivoco”. Mentre i due imputati rientrano nelle rispettive celle, Del Giudice, confrontatosi con il giovane sostituto procuratore Tancredi, decide di spiccare per il giorno dopo dei mandati di cattura contro Cesare Rossi, Giovanni Marinelli e contro Benito Mussolini, ma a frenarlo è “l’ostacolo costituzionale di essere costui deputato e Capo del governo e quindi soggetto della giurisdizione del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, perché i delitti imputatigli sono stati commessi in quella sua qualità”.

Mentre Cesare Rossi si fa uccel di bosco, Marinelli, in forza della carica di segretario generale amministrativo del partito fascista, rimane nel suo bosco ma non si salva lo stesso, anzi gli sono sequestrati i fondi del partito, ascendenti a sei milioni di lire. Marinelli interrogato due volte non afferma nulla, ma inizia a urlare con il chiaro intento di convincere i giornalisti “fermi avanti il portone di Regina Coeli”, in modo di dare l’impressione “di essere da noi maltrattato per costringerlo a parlare”. Per cui entrambi i giudici, per evitare di essere compromessi, decidono di non interrogarlo oltre, come “se non avesse fatto più parte del processo”. Invece sottopongono a un secondo confronto gli altri due indagati. Immediatamente Dumini prorompe contro il suo accusatore. “Bada a te Filippelli, e alla tua famiglia. Mussolini ha a sua disposizione trecento baionette di militi fascisti decisi a far tutto ciò che il Duce a essi comanda, e vi può distruggere!”.

Filippelli gli risponde per le rime. “Non ho paura di quanto tu minacci per intimidirmi. Mussolini non sarà giudicato in Italia, ma all’estero e sarà trattato come si merita. Egli è abituato a spingere senza scrupoli i suoi subordinati a tutti i rischi, mentre tiene al sicuro soltanto la sua pelle. Marinelli che lo conosce molto bene ha detto: «Mussolini è abituato a bruciare il paglione»”.

A quel punto Del Giudice deve allontanarsi e rimane Tancredi che assiste a una scena strana: i due uomini si erano calmati, mentre Dumini li rimprovera di aver fatto delle rivelazioni troppo presto e di aver “fatto precipitare tutto il mio piano!”. Al ritorno dell’alto funzionario di giustizia, Dumini giunge a chiedere scusa a Filippelli per averlo trascinato in quella storia. Nel frattempo Cesare Rossi si consegna, resosi conto di essere stato turlupinato da Mussolini riguardo al poter varcare, munito di documenti falsi, la frontiera italiana.

Cesare Rossi comincia a parlare

Adirato per il trattamento ricevuto e per le promesse mancate, la sera del suo primo interrogatorio Rossi “comincia a narrare di altri reati minori fascisti, avvenuti anteriormente al ratto dell’onorevole Matteotti, cioè i mancati omicidi dei deputati Amendola, Misuri e Forni”. Del Giudice lo richiama ad attenersi ai fatti per cui è stato arrestato, ma questi risponde: “Se Ella signor presidente non mi lascia esporre minutamente i fatti (…) io mi chiuderò nel silenzio e non parlerò più, giacché non so se questa notte sarò assassinato in questo stesso carcere”. Il nostro inquisitore, nonostante sia poco convinto, gli risponde: “Vi accordo la facoltà richiesta, (…) dopo risponderete alla mia domanda specifica”.

Per ben cinque ore l’imputato sciorina misfatti e giunge fino al momento in cui De Bono gli aveva chiesto di indicare “tra i fascisti un individuo pieno di coraggio, senza scrupoli, e capace di commettere qualunque cosa gli sarà ordinato di fare”. Per cui Rossi aveva segnalato Dumini, che aveva formato una banda di pestatori e iniziato la propria opera contro Giovanni Amendola, Alfredo Misuri, Cesare Forni, tutti colpevoli di aver contestato “senza riguardo” il Governo o meglio la persona di Mussolini.

Torniamo al rapimento

Quando finisce l’esposizione, Del Giudice, un po’ spazientito, lo invita a rispondere alle domande iniziali riguardo il rapimento e la sparizione di Giacomo Matteotti. L’interrogato dice di non saperne nulla e il magistrato sbotta: “A chi volete darla a intendere? Come siete stato uno degli organizzatori dei delitti minori, così avete dovuto prendere parte anche al reato maggiore, che più di tutti gli altri interessa Mussolini”.

Rossi si avvale della facoltà di non rispondere e afferma di riservarsi di parlare in sede di Corte d’Assise. Le rivelazioni dell’imputato fanno sorgere nella mente del Presidente della Corte d’Appello l’idea di “elevare la rubrica di associazione per delinquere. In tal modo si sarebbe fatto il processo all’intero partito fascista”, ma non informa dell’intenzione il sostituto procuratore Tancredi per paura che lo comunichi al suo superiore. Nei giorni successivi i due tornano a torchiare Rossi, che inizia a parlare, consentendo di raccogliere molto materiale su “dieci imputati da legittimare non solo il rinvio a giudizio, ma anche la loro condanna e (…) di costituire la chiamata di correità in rapporto alla triade Mussolini-De Bono-Marinelli, mandanti nei delitti di ratto e di assassinio: il ratto, reato mezzo per arrivare alla perpetrazione dell’assassinio”.

L’arresto e gli interrogatori di Rossi riportati dai giornali nazionali lasciano sperare gran parte della popolazione che la magistratura voglia debellare la sciagura del fascismo e proseguire nella rimozione di questa cancrena sociale. Mussolini, dal canto suo, cerca di porre rimedio ricorrendo alle armi, in via di consolidamento, del ricatto e dell’intimidazione. Quest’ultima l’attua predisponendo, due giorni dopo dall’arresto degli imputati, la sostituzione con militi fascisti dei soldati regolari di guardia all’esterno del Carcere di Regina Coeli.

Una scorta per Del Giudice

Intanto i due magistrati rimangono fermi sulle proprie convinzioni e propositi anche quando Del Giudice viene posto sotto protezione per ordine del questore, nel timore di ritorsioni dei fascisti. Tale pericolo si concretizza allorquando una cinquantina di facinorosi fascisti si accalcano all’ingresso del palazzo dove risiede il Presidente della Corte e lo minacciano. Due giorni dopo dalle finestre dirimpetto la casa del giudice appaiono due “larghe strisce di carta stampata” con la scritta “Chi tocca il Duce avrà piombo” e altre del medesimo tenore sono affisse sui muri del Palazzo di Giustizia.

Nonostante tutto i due timonieri della nave della giustizia continuano imperterriti e giungono a raccogliere la deposizione di Putato: “Dopo il noto violento discorso di Matteotti, per bocca di Dumini venni a sapere che il Duce aveva ordinato che entrambi ci tenessimo pronti ad agire insieme a Volpi, Viola, Poveromo e Malacria per dare al deputato socialista la lezione che meritava. Dapprima (…) credevamo (…) si trattasse semplicemente d’infliggere a Matteotti una punizione di bastonatura o di forzata purga di olio di ricino, come s’era praticato (…) con altri antifascisti”.

Matteotti deve morire

Ma Dumini aveva chiarito le indicazioni del duce: “Vuole che noi l’uccidiamo e poi facciamo scomparire il cadavere”. Putato aveva cercato di tirarsi indietro, provocando l’ira funesta di Dumini. “Noi lo uccideremo senza la tua cooperazione – aveva detto il guappo fascista – ma ricordati che tu devi venire insieme con noi e devi assistere al rapimento e quando avremo chiuso il Matteotti nell’automobile, te ne devi tornare indietro e aspettarci al solito posto finché noi saremo ritornati a Roma”.

Raccolta quest’ultima deposizione, il Procuratore Generale Crisafulli, informato dal sostituto procuratore, prova a fermare Del Giudice: “È giunto il momento di poterci liberare del guaio che ci è capitato addosso, dichiarando la nostra incompetenza e mandando gli atti al Senato”. Il magistrato guarda il superiore negli occhi e seccamente risponde: “Dichiarare in questo momento la nostra incompetenza, mandando gli atti al Senato che per quattro quinti è asservito a Mussolini, sarebbe fare il giuoco di costui, che ha supremo interesse al salvataggio degli assassini e dei loro mandanti. Io non mi presterò mai a ciò. Come Presidente della Sezione di Accusa e Giudice Istruttore del processo ho il diritto, dico meglio il dovere, di proseguire l’istruttoria, fino a quando non avrò accertato tutte le responsabilità degli esecutori del ratto e dell’assassinio. Si vedrà, poi cosa ci resta da fare”.

Parole dure e decise degne di un uomo retto e probo che ha fatto del motto “la legge è uguale per tutti” il suo stile di vita.

L’incontro con Velia Titta

Riprendiamo il corso delle indagini. Il magistrato, “il secondo o terzo giorno” dall’inizio delle indagini si reca, seguito dal sostituto procuratore e dal cancelliere, nell’abitazione dell’assassinato per “ricevere la dichiarazione di querela” della moglie, Velia Titta. La signora entra nella sala dove erano stati fatti accomodare i due giudici e inizia a piangere a dirotto. Del Giudice cerca di calmarla. La signora chiede allora di poter parlare con gli imputati: “Li commuoverò col mio pianto ed essi finiranno col dirmi dove lo hanno nascosto”.

La richiesta tocca il cuore di Del Giudice, che solo ricorrendo alla forza interiore riesce a rincuorarla. La consorte dell’onorevole socialista racconta che alcuni giorni prima del rapimento De Bono aveva fatto riavere il passaporto a Matteotti per poter recarsi in Belgio. Ma egli aveva commentato: “Non me ne posso servire se prima alla Camera non sarà chiusa la discussione sulla nostra proposta di annullamento delle elezioni dei deputati fascisti, usciti eletti contro i loro avversari per violenze commesse e per brogli elettorali”.

Un telegramma da Rodi Garganico

Nei primi giorni del mese di luglio giunge un telegramma da Rodi Garganico in cui si comunica a Del Giudice che il fratello maggiore Giovanni, da mesi ammalato di tumore maligno al fegato, si è aggravato e se avesse voluto abbracciarlo per l’ultima volta sarebbe dovuto correre là. Questa notizia pone il magistrato davanti a un bivio: assecondare l’amor famigliare od obbedire alla voce della coscienza e del dovere rimanendo al proprio posto. Chiunque avrebbe optato per la prima, ma non il nostro protagonista che sceglie la seconda per evitare che la sua partenza faccia subentrare Favori, che avrebbe prontamente assecondato la richiesta di Crisafulli e ridotto in fumo il lavoro fino a quel momento effettuato.

Nei primi giorni del mese di luglio giunge un telegramma da Rodi Garganico in cui si comunica a Del Giudice che il fratello maggiore Giovanni, da mesi ammalato di tumore maligno al fegato, si è aggravato e se avesse voluto abbracciarlo per l’ultima volta sarebbe dovuto correre là. Questa notizia pone il magistrato davanti a un bivio: assecondare l’amor famigliare od obbedire alla voce della coscienza e del dovere rimanendo al proprio posto. Chiunque avrebbe optato per la prima, ma non il nostro protagonista che sceglie la seconda per evitare che la sua partenza faccia subentrare Favori, che avrebbe prontamente assecondato la richiesta di Crisafulli e ridotto in fumo il lavoro fino a quel momento effettuato.

Un secondo telegramma, datato 10 luglio, comunica all’interessato la triste notizia della dipartita del fratello. Del Giudice decide di tenere segreta la notizia, che però si diffonde tramite l’avvocato Bisceglie, cronista giudiziario della Tribuna. Appresa la notizia, Velia Titta scrive al Presidente della Sezione Istruttoria d’Accusa “un’affettuosa lettera di cordoglio, nella quale esprimeva anche la sua viva soddisfazione” per il fatto che non si fosse mosso da Roma, facendo prevalere sugli affetti famigliari il dovere professionale.

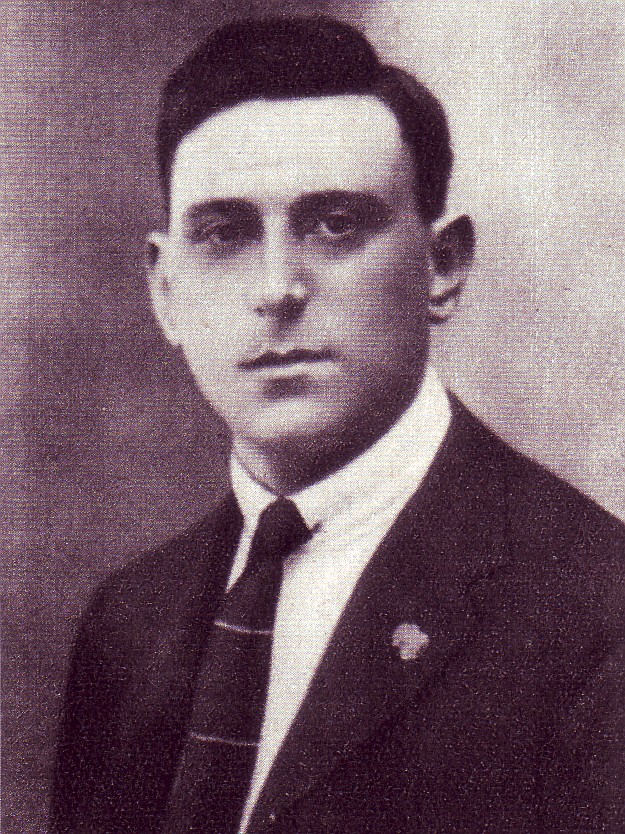

Dalle indagini spunta un certo Thierschald

A un certo punto emerge dalle indagini il nome di tale Otto Thierschald, che aveva disertato dall’esercito austriaco, passando nelle linee italiane per offrire la propria opera in qualità di spia. Al fine della Prima guerra aveva vissuto di espedienti, ma non appena asceso al potere il fascismo, era entrato nelle file del nuovo regime, divenendo amico di Marinelli, che lo aveva assoldato nella Ceka, la squadra speciale del Viminale a cui erano affidate operazioni extralegali (sorveglianza, rappresaglia, intimidazione) contro gli oppositori del fascismo. Thierschald è posto agli ordini di Dumini.

Ed è proprio Dumini a chiedergli di infiltrarsi in casa Matteotti, per cui il “rettile umano” invoca la protezione del politico socialista e questi non solo gli aveva fornito aiuti economici, ma lo aveva accolto nella sua abitazione. In breve tempo la spia aveva avuto modo di conoscere il “tenore di vita del deputato socialista, le ore in cui usciva e quella in cui rientrava”. Il teste ammette dunque il suo ruolo, ma vuole precisare che Dumini non l’aveva messo a parte della volontà di uccidere il deputato socialista e solo nella mattinata del 10 giugno lo aveva scoperto, comunicando anche di non voler condividere tale atto.

Rimossa la scorta di Matteotti

Tra l’altro emerge che “due o tre giorni prima” della data nefasta (10 giugno), il servizio di protezione della polizia di Stato per Matteotti era stato rimosso. Mauro Del Giudice lo apprende dall’agente Salvatore Siciliano, appartenente alla sua scorta: “nell’ambiente della Questura circola voce che l’ordine sia stato impartito dal Ministero dell’Interno ed eseguito dal Questore Bertini”. Il poliziotto chiede però al giudice di non comprometterlo a seguito di tali rivelazioni e Del Giudice glielo assicura. Nei giorni successivi i magistrati si recano allo studio di Cesare Rossi, situato all’interno del Viminale. Da un fabbro fanno forzare la cassaforte, al cui interno viene trovata “una forte somma di denaro destinata alle sovvenzioni segrete” per conto del duce versate, mensilmente, dall’indagato, ai vari pennivendoli asserviti. Nel frattempo la polizia individua a Nizza un altro possibile correo, colà fuggito la sera stessa del turpe atto, tal Augusto Malacria, figlio di un ufficiale dell’esercito distintosi nella Prima Guerra Mondiale. Preso atto, il Presidente della Sezione Accusa emette un mandato di arresto, chiedendo l’estradizione. Malacria tenta di affermare la sua estraneità, ma inchiodato dalle dichiarazioni di Putato, opta per chiudersi in un ostinato e folle silenzio.

Tra l’altro emerge che “due o tre giorni prima” della data nefasta (10 giugno), il servizio di protezione della polizia di Stato per Matteotti era stato rimosso. Mauro Del Giudice lo apprende dall’agente Salvatore Siciliano, appartenente alla sua scorta: “nell’ambiente della Questura circola voce che l’ordine sia stato impartito dal Ministero dell’Interno ed eseguito dal Questore Bertini”. Il poliziotto chiede però al giudice di non comprometterlo a seguito di tali rivelazioni e Del Giudice glielo assicura. Nei giorni successivi i magistrati si recano allo studio di Cesare Rossi, situato all’interno del Viminale. Da un fabbro fanno forzare la cassaforte, al cui interno viene trovata “una forte somma di denaro destinata alle sovvenzioni segrete” per conto del duce versate, mensilmente, dall’indagato, ai vari pennivendoli asserviti. Nel frattempo la polizia individua a Nizza un altro possibile correo, colà fuggito la sera stessa del turpe atto, tal Augusto Malacria, figlio di un ufficiale dell’esercito distintosi nella Prima Guerra Mondiale. Preso atto, il Presidente della Sezione Accusa emette un mandato di arresto, chiedendo l’estradizione. Malacria tenta di affermare la sua estraneità, ma inchiodato dalle dichiarazioni di Putato, opta per chiudersi in un ostinato e folle silenzio.

Intanto i giornali dei partiti di opposizione puntano il dito contro il duce, ma anche contro i suoi complici: Aldo Finzi, sottosegretario agli Interni e membro del Gran consiglio del fascismo, e De Bono. Il primo si presenta spontaneamente e rilascia una dichiarazione con cui nega qualunque coinvolgimento nel raid contro Matteotti e afferma di essersi discostato dalla politica improntata alla violenza.

Una missione segreta in Francia

Aldo Finzi ammette però di aver versato alcuni mesi prima una cospicua somma, tratta dai fondi del ministero degli Interni, a favore di Amerigo Dumini e Albino Volpi, dietro esplicita richiesta del Capo del governo. Il denaro sarebbe servito per “recarsi in Francia a espletare una missione politica segreta”. Anche il generale De Bono, in qualità di capo della Milizia fascista e direttore generale della P.S. chiede di essere sentito e, dopo un primo rinvio, insiste nel suo intento. I magistrati a quel punto decidono di assecondare la richiesta. Questa la dichiarazione di De Bono: “La sera dell’arresto di Dumini e Rossi, si tenne una riunione dei maggiorenti del partito. Poco dopo sono venuti Cesare Rossi e Giovanni Marinelli che, alla presenza di Mussolini, chiesero un colloquio con lui e Finzi”. Terminata la riunione, i due chiesero se veramente i due arrestati, Putato e Dumini, sarebbero rimasti in prigione e paventano il pericolo delle loro dichiarazioni riguardo il coinvolgimento del duce.

Mussolini: “Mi vogliono ricattare? Vedremo”

Mussolini, avvertito, afferma: “Bene. Mi vogliono ricattare! Bene! Bene! Domani ce la vedremo!”. Dinanzi a queste dichiarazioni, Del Giudice decide di riconvocare Finzi per informarlo delle affermazioni di De Bono. Allora Finzi comincia a dettare la sua versione dei fatti, coincidente in tutto e per tutto con quella del generale, a eccezione del finale. Finzi racconta infatti che dinanzi alle minacce di Rossi al duce, il generale De Bono abbia affermato: “Quel benedetto uomo non ha mai voluto ascoltare consigli di moderazione!”.

Mussolini, avvertito, afferma: “Bene. Mi vogliono ricattare! Bene! Bene! Domani ce la vedremo!”. Dinanzi a queste dichiarazioni, Del Giudice decide di riconvocare Finzi per informarlo delle affermazioni di De Bono. Allora Finzi comincia a dettare la sua versione dei fatti, coincidente in tutto e per tutto con quella del generale, a eccezione del finale. Finzi racconta infatti che dinanzi alle minacce di Rossi al duce, il generale De Bono abbia affermato: “Quel benedetto uomo non ha mai voluto ascoltare consigli di moderazione!”.

Alle prime luci dell’alba del 16 agosto, a Riano, nella macchia della Quartarella, il corpo senza vita di Matteotti è ritrovato all’interno della tenuta del principe Boncompagni. A scoprirlo è Ovidio Caratelli, brigadiere dei carabinieri in licenza e figlio di un guardiano della tenuta. Appresa la notizia i due magistrati, seguiti dal fedele cancelliere, si fiondano sul posto per il riconoscimento, affidato a cinque deputati socialisti, tra cui Filippo Turati, per poter poi predisporre l’autopsia. I periti medico-legali nominati sono il dottor Massari e il dottor Belluzzi. Del Giudice, silenzioso, si ferma lontano dall’obitorio e parlando con l’onorevole Turati, profetizza: “Verranno tempi ancora più calamitosi di questi. Ascolti il mio fraterno consiglio cerchi di varcare la frontiera e si vada a rifugiare all’estero. Però non dica a persona alcuna di aver ricevuto da me questo consigli, per motivi facili a comprendersi”.

L’Aventino? “Una scelta sbagliata”

Del Giudice con Turati si permette anche un commento politico. Gli fa cioè presente che la Ecessione dell’Aventino non era è stata una scelta felice, casomai si sarebbe dovuto “rimanere inchiodati nell’aula della Camera, mettendo in stato di accusa Mussolini, quale mandante nei reati di ratto e assassinio di Matteotti (…) e cercare di scuotere l’apatia in cui è caduto il popolo, trascorsi i primi giorni d’indignazione e di protesta collettiva e (…) lavorare fuori dalle Camere, con ogni messo di propaganda per spingere le masse alla sollevazione”.

Come sappiamo tutto questo non avvenne perché le opposizioni persevereranno nella decisione di rimanere in ritirata e poi grazie all’escamotage adottato dal direttore del giornale Il Messaggero, il famigerato Virginio Gay, di far circolare, abilmente, la voce che il giorno della scomparsa di Matteotti questi era in possesso di documenti importanti da comunicare alla Camera intorno a imbrogli commessi dai dirigenti della Banca Commerciale in danno degli azionisti. Queste voci costringono i due giudici a sentire gli imputati e i testi, tra cui il direttore del quotidiano romano, che però non risponde. Alla fine degli accentramenti, Del Giudice e Tancredi, decidono di connettere il reato contro l’onorevole Matteotti con quelli minori l’assalto ad Amendola, Misuri, e a Nitti.

Si alzano gli scudi per Mussolini

La notizia trapela con il giornale L’Impero che fa partire una campagna stampa in difesa del governo. “Volete accusare il nostro Capo, lo volete macchiare di sospetto e d’infamia? Ebbene, allora troverete pane duro per i vostri denti. Il Duce è per noi cosa sacra e al di sopra di tutto e di tutti, perché senza di Lui sarebbe anarchia e il caos (…). Chi tocca il Duce sarà polverizzato (…). La notte in cui ciò avvenisse, per tutti i nemici d’Italia, sarebbe la notte di San Bartolomeo”.

Per niente intimiditi dalle minacce i due magistrati continuano il lavoro d’indagine e giungono a scoprire che, nel pomeriggio del 10 giugno, Cesare Rossi e il suo intimo amico Carlo Bazzi, direttore del giornale fascista Il Nuovo Paese, si erano recati a Frascati e avevano pranzato con due giovani ragazze “libertine”. Ragion per cui, Del Giudice ordina all’addetto di P.S. Stefanio Pennetta di “scoprire il nido delle tortorelle” e di condurle al Palazzo di Giustizia.

Le due giovani confermano le voci e concordano nell’affermare come Rossi e Bazzi durante il pranzo non abbiano parlato di politica, ma abbiano accennato “a qualche cosa che in quel momento accadeva a Roma”. Fulminati da tale rivelazione, i due magistrati si recano a Regina Coeli per chiedere conto a Cesare Rossi. Questi si dimostra stupito e chiede che cosa c’entrasse tale avvenimento privato con l’affare Matteotti. Del Giudice con aria seria lo richiama all’ordine e alla serietà: “Voi v’ingannate (…) affermando che il fatto che vi si contesta nulla abbia da vedere col delitto Matteotti. (…) Voi e Bazzi eravate a conoscenza dell’orrendo delitto che si doveva consumare proprio mentre stavate banchettando, e volevate precostituirvi per ogni evenienza la prova dell’alibi. Tutto ciò costituisce, a carico vostro e del vostro amico, un nuovo elemento di prova della vostra colpabilità”.

Si muove l’Alta Corte di Giustizia del Senato

Rossi chiese di ritrattare ma poi lascia perdere, avendo che le dichiarazioni sarebbero comunque rimaste all’interno del fascicolo. Giunge il mese di novembre e l’istruttoria si sta avviando alla fine. Si compone di quarantaquattro fascicoli. Il Procuratore generale Crisafulli, su pressione del Ministro di grazia e giustizia e affari di culto del governo Mussolini, Aldo Oviglio, rifiuta il collegamento delle violenze “minori” perpetrate dagli imputati, con quella dell’assassinio Matteotti. I due magistrati decidono quindi di chiudere le indagini e Del Giudice, prima d’inviare la documentazione in Procura, si accorda con Tancredi su questi punti: 1°) Il sostituto procuratore avrebbe chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per rispondere dei due reati di rapimento e di assassinio. Dumini, Poveromo, Malacria, Putato, Volpi quali esecutori materiali; Rossi, Filippelli, Thierschald complici; 2°) Tancredi nella stesura della requisitoria di rinvio a giudizio non avrebbe fatto accenno alla finalità del fascismo; 3°) Del Giudice avrebbe compilato la sentenza esponendo i principali elementi di prova a carico degli imputati, usando la massima sobrietà nella motivazione.

Purtroppo a inficiare tutti gli sforzi dei due giunge il colpo di testa di Giuseppe Donati, un giornalista d’indiscussa probità e sincera fede cattolica, poco convinto dell’equità dei due giudici, che in autonomia decide d’inviare “una lunga e particolareggiata denunzia al Presidente del Senato, nella quale accusava il senatore De Bono” di complicità nell’assassinio Matteotti e chiedeva che venisse giudicato dal Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia. Ma il giornalista dimenticava un fatto sostanziale: a seguito del ritiro sull’Aventino della maggioranza dei rappresentanti dei partiti di opposizioni, il governo avrebbe avuto la maggioranza. Quindi non sarebbe stato un giudizio onesto e sincero.

Gli ingranaggi dell’Alta Corte di Giustizia del Senato iniziano a muoversi e il barone Melodia, vicepresidente del Senato e Presidente della Commissione Istruttoria del Senato convoca Del Giudice chiedendogli senza mezzi termini d’informarlo dell’andamento delle indagini. Questi risponde che esiste un segreto istruttorio e che se proprio ci teneva a essere informato avrebbe dovuto seguire la prassi di chiedere la trasmissione degli atti. Tale affermazione indispone Melodia, che tuttavia dinanzi un a un muro impenetrabile deve cedere.

Per sei mesi i documenti vengono letti e spulciati. Per sei mesi la Commissione legge e dibatte con sconcerto il “cumulo di prove schiaccianti emerse”, ragion per cui si chiede conto e ragione al duce stesso.

La rivendicazione fascista del duce: politica, morale, storica, ma nessuna responsabilità penale…

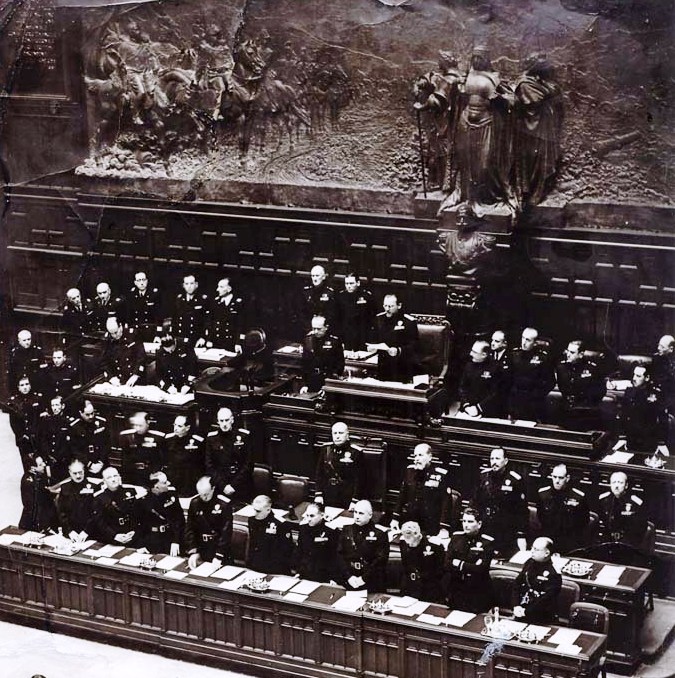

Questi, forte della maggioranza raggiunta, con tono tracotante e teatrale, nella seduta in Parlamento del 3 gennaio 1925, afferma: “Assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se il Fascismo non è stato che olio di ricino e manganello e non invece una superba passione della migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il Fascismo è stato un’associazione a delinquere, se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico, morale, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho creato con una propaganda che va dall’intervento fino ad oggi”; e aggiunge “viene il momento in cui si dice: basta! Quando due elementi sono in lotta e sono irreducibili, la soluzione è nella forza. Non c’è stata mai altra soluzione nella storia e non ci sarà mai”.

Il discorso di Mussolini è una sorta di segnale convenuto per scagliare i fascisti contro tutti gli oppositori, come dimostreranno le rappresaglie dei giorni successivi. Non paghi i fascisti, attraverso i giornali, attaccano il ministro di Grazia e Giustizia Aldo Oviglio, accusandolo di essere un affiliato alla massoneria e di tramare contro il fascismo e di non aver impedito alla Sezione di Accusa di procedere contro il capo del governo. Furono tali le proteste che il Oviglio è costretto alle dimissioni. Al suo posto arriva il professor Alfredo Rocco, fino a quel momento Presidente della Camera. Questi, immediatamente, si preoccupò di far trasferire gli agenti posti al servizio della pubblica accusa della procura impegnati nelle indagini dell’assassinio Matteotti. Non contento fa pressioni sul Procuratore Generale Crisafulli e questi rimuove l’incarico a Mauro Del Giudice per trasferirlo a Nicodemo Del Vasto, un giovane procuratore fino a quel momento fermo nel confermare le richieste dell’accusa contro i fascisti, ma alla fine non più.

Il decreto Rocco sull’amnistia

Non contento, il ministro, di concerto con il duce, stila il decreto legge 1277, pubblicato il 31 luglio 1925, ove all’articolo 1 si concede l’amnistia per reati politici e un condono in caso di omicidio politico. Nel frattempo, il nuovo sostituto procuratore giunge alla conclusione che i mandanti Mussolini, Rossi e Marinelli, avevano semplicemente avuto il compito di rapire Matteotti e non quello di ucciderlo. Questa visione è condivisa con l’ex Presidente che però si rifiuta di approvarla. Una resistenza che fa muovere la pedina dell’amico Faggella che inizia a sondare il terreno per convincere Del Giudice, che però rimane fermo sulle sue posizioni, nonostante la promessa di promozioni e onori. Alla fine si comunica al magistrato protagonista di tutta l’inchiesta giudiziaria che la sua richiesta di trasferimento è stata accolta, secondo il principio “promoveatur ac amoveatur”. La nuova sede di Del Giudice, il magistrato tutto d’un pezzo, sarà il Tribunale di Catania.

Non contento, il ministro, di concerto con il duce, stila il decreto legge 1277, pubblicato il 31 luglio 1925, ove all’articolo 1 si concede l’amnistia per reati politici e un condono in caso di omicidio politico. Nel frattempo, il nuovo sostituto procuratore giunge alla conclusione che i mandanti Mussolini, Rossi e Marinelli, avevano semplicemente avuto il compito di rapire Matteotti e non quello di ucciderlo. Questa visione è condivisa con l’ex Presidente che però si rifiuta di approvarla. Una resistenza che fa muovere la pedina dell’amico Faggella che inizia a sondare il terreno per convincere Del Giudice, che però rimane fermo sulle sue posizioni, nonostante la promessa di promozioni e onori. Alla fine si comunica al magistrato protagonista di tutta l’inchiesta giudiziaria che la sua richiesta di trasferimento è stata accolta, secondo il principio “promoveatur ac amoveatur”. La nuova sede di Del Giudice, il magistrato tutto d’un pezzo, sarà il Tribunale di Catania.

Stefano Coletta, insegnante

Pubblicato mercoledì 5 Febbraio 2025

Stampato il 24/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/mauro-del-giudice-il-magistrato-che-oso-provare-a-indagare-mussolini-per-il-caso-matteotti/