Giacomo Matteotti nasce il 22 maggio 1885 a Fratta Polesine, 23 km da Rovigo. In una provincia ritenuta dai veneti povera e malarica e pertanto da evitare, come testimonia il detto “con Rovigo non m’intrigo”. È il sesto figlio di Gerolamo Matteotti, originario di Comasine, e di Elisabetta Garzarolo, da tutti chiamata “Isabella”, originaria di Fratta. I due, sposatisi nel 1875, hanno entrambi dei caratteri decisi e forti che li portano a lavorare intensamente per il bene dei figli. Fin dalla tenera età, Giacomo si dimostra interessato al sapere e non appena apprende a leggere si perde nei libri della biblioteca comunale, piuttosto che cacciare le “ranocchie” lungo le sponde dello Scortico che taglia in due Fratta.

Il suo modello è il fratello maggiore, Matteo, che non è solo un bel giovane, ma anche un valente lettore di testi socialisti, come Marx, e fervente attivista del Partito Socialista, a tal punto che fa prendere, al tredicenne Giacomo, la tessera del partito. Mentre i due figli si dedicano a perseguire le idee socialiste, i genitori si occupano degli affari e riescono ad accumulare ben 155 ettari di terreno e acquistano, nel 1895, una villa al n. 3 di via Ruga, oggi divenuta Casa Museo. Inutile dire che sono dei socialisti atipici e non sempre ben visti dai compagni, dal momento che appartengono alla classe borghese, nonostante sostengano i diritti dei lavoratori. Il padre Gerolamo muore nel 1902 e Isabella invece di farsi vincere dal dolore e dallo sconforto si dedica, con oculatezza, a gestire il patrimonio e riesce ad aumentarlo. Giacomo, sicuramente, la prende a esempio e s’ispira alla sua indole, quando adotta come motto la frase di San Paolo “Foris pugnae, intus timores” (lotta fuori, paura dentro). Nel frattempo consegue la licenza classica e decide d’iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza della Alma Mater Studiorum, l’Università di Bologna. Le giornate trascorrono tra lezioni e studio, fatta eccezione di qualche serata al teatro o qualche rappresentazione lirica; per il resto evita, attentamente, la goliardia.

Questo gli consente, il 7 novembre 1907, di conseguire la laurea discutendo la tesi in diritto penale dal titolo “Principi generali de la recidiva”. Non solo ottiene la lode, ma anche il diritto alla pubblicazione. Due anni dopo, il fratello Matteo, a soli trentatré anni, s’ammala di tubercolosi. I medici gli consigliano di recarsi in una città di mare e sceglie Nervi, famosa per aver ospitato Anita Garibaldi, ma non gli giova e muore. La morte colpisce, sempre sotto forma di tubercolosi, anche gli altri fratelli e solo Giacomo, nonostante s’ammali, e sua madre si salvano. Questi eventi luttuosi lo temprano e rafforzano il desiderio di difendere gli umili e di tutelarli. Per cui torna a esprimere le idee socialiste, come ai tempi del liceo classico, sulle pagine del settimanale socialista rodigino “La Lotta”. Decide di prendersi del tempo e grazie alle disponibilità economiche compie un “grand tour” in Francia, Germania, Inghilterra, Austria-Ungheria, Svizzera. E oltre a formarsi sul diritto di ogni nazione visitata, apprende le lingue. Nell’estate del 1910, i compagni, in Italia, riconoscendogli delle ottime competenze giuridiche e anche un grande cuore verso gli ultimi, decidono di candidarlo alle elezioni provinciali nel mandamento di Occhiobello. Giacomo in quel momento si trova a Oxford e si oppone perché non potrà tenere alcun comizio, ma i compagni persistono nella decisione. Risultato: viene eletto con 1.028 voti, e senza aver tenuto un solo comizio elettorale! Invece di essere contento rassegna le dimissioni, ma i compagni glielo vietano.

Obtorto collo è così costretto a tornare in Veneto e con la abnegazione che lo contraddistingue svolge il ruolo che gli elettori gli hanno affidato: consigliere di maggioranza. anche se. come confesserà anni dopo, non sempre voterà le proposte dell’amministrazione provinciale a cui appartiene. I compagni lo candidano in altri comuni e diviene sindaco di Villamarzana. Inoltre s’adopera, suscitando l’incredulità dei “paroni” della zona, per far ristrutturare la Camera del Lavoro di Rovigo e inaugurare nuove sezioni, circoli, cooperative e biblioteche popolari.

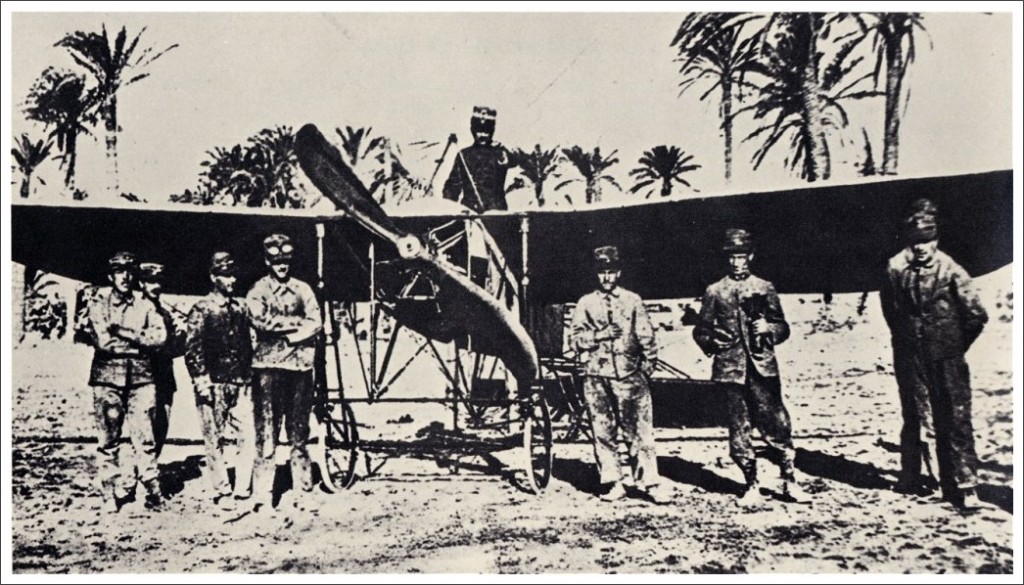

Nel 1911, contro la guerra di Libia, Matteotti, coerente con i principi dell’Internazionale, s’oppone e denuncia “il sacrificio di uomini e di denaro” e organizza a Fratta un presidio antimilitarista, a cui partecipa Agostina Altobelli, la segretaria nazionale della Federterra. La reazione delle autorità è immediata. Il prefetto vieta la manifestazione e Giacomo replica invitando tutti all’interno del parco della sua villa. Il gesto suscita l’indignazione dei circoli conservatori, e pure di molti compagni socialisti. Giacomo tollera gli attacchi dei primi, ma non quelli dei compagni, a cui risponde a tono.

Nel 1911, contro la guerra di Libia, Matteotti, coerente con i principi dell’Internazionale, s’oppone e denuncia “il sacrificio di uomini e di denaro” e organizza a Fratta un presidio antimilitarista, a cui partecipa Agostina Altobelli, la segretaria nazionale della Federterra. La reazione delle autorità è immediata. Il prefetto vieta la manifestazione e Giacomo replica invitando tutti all’interno del parco della sua villa. Il gesto suscita l’indignazione dei circoli conservatori, e pure di molti compagni socialisti. Giacomo tollera gli attacchi dei primi, ma non quelli dei compagni, a cui risponde a tono.

Inoltre sulle pagine della “Lotta proletaria” denuncia: “la passeggiata militare nella Libia, della quale il popolo d’Italia non godrà alcun frutto, dal 29 settembre 1911 al 29 settembre 1912 c’è costata 1.405 soldati morti, 2.556 feriti, 17.429 tra feriti e malati ricoverati nei nostri ospedali militari. E non sono compresi i morti per il colera, per tifo e per febbre. E quali sono i benefici ottenuti? Il sacrificio immenso di uomini e di denaro ha avuto un compenso, o lo avrà?”. La domanda retorica serve solo per sottolineare l’inutilità della guerra e la ricaduta negativa per l’intera popolazione italica, tenuto conto che “lo scatolone di sabbia”, locuzione usata da Gaetano Salvemini per indicare la Libia, non sta apportando alcun beneficio alla povera gente [8]. Giacomo non sa ancora che Cupido sta lavorando per lui, infatti, durante il suo soggiorno sull’Abetone, conosce e s’innamora della signorina Velia Titta.

Anch’essa proviene da una famiglia numerosa, ha cinque fratelli. Nata il 12 gennaio 1890 a Roma, seconda alcuni studiosi a Pisa, da Oreste Titta, originario di Pisa, artigiano del ferro. Quest’ultimo, nel 1900, abbandona tetto e talamo coniugale per vivere more uxorio con un’altra donna. Velia rimane, insieme ai fratelli, con la madre. Questa muore quattro anni dopo e i figli vengono affidati al famoso baritono Titta Ruffo, fratello del padre. Nonostante i due sembrano incompatibili, come il Diavolo e l’Acquasanta, s’attraggono, per la legge fisica della “coincidentia oppositorum”. Anche se impiegheranno un anno per riuscire a darsi del “tu”.

Nel frattempo, inizia l’ascesa politica del maestro elementare di Predappio: Benito Mussolini, compagno socialista, come il nostro protagonista, divenuto, durante il XIII congresso nazionale, svoltosi dal 7 al 10 luglio dello stesso anno, uno dei capi del partito. Mussolini noto per la foga polemica, per la vis caratteriale e per l’originalità oratoria viene definito da Gaetano Salvemini “un socialista rivoluzionario che (…) parla come pensa e opera come parla, perciò porta con sé tanta parte dei destini d’Italia”. Pochi mesi dopo assurge a direttore del giornale del partito, “L’Avanti!”, e supporta l’idea della neutralità quando l’Europa viene infiammata dall’attentato di Sarajevo, ma, due anni dopo, pubblica un articolo intitolato “Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva e operante”, in cui ribalta la sua posizione e sostiene l’intervento armato. Il partito considera quest’articolo un tradimento e due giorni dopo lo esautora dalla carica. Anche Matteotti persegue la posizione neutrale, come dichiara a Velia “sono preoccupato assai della possibilità che si entri in guerra, e sto esaminando e discutendo se piuttosto non ci convenga allora provocare un’insurrezione” per evitare che i contadini vengano utilizzati come carne da cannone.

Quel tradimento lo lascia basito e afferma: “purtroppo la folla preferisce innamorarsi dei Mussolini, perché trinciano l’aria con il taglio più netto”. Ha ragione, tant’è che quando tiene un discorso, a Rovigo, contro la guerra, provoca la contestazione degli studenti e di alcuni interventisti, per cui la polizia lo prega di lasciare la piazza. La richiesta suscita la stizza del nostro protagonista che risponde: “Decido io quando andarmene”. Tra un comizio e l’altro Velia e Giacomo decidono di convolare a nozze, l’8 gennaio del 1916, ma dal momento che lo sposo, per le sue idee politiche non vuole celebrarlo in chiesa, dopo una lunga contrattazione, il matrimonio viene officiato con rito civile in Campidoglio. La felicità coniugale non lo distrae dagli ideali e il 5 giugno 1916 presenzia al Consiglio provinciale di Rovigo, convocato per esprimere solidarietà agli abitanti di Vicenza, vittime dell’attacco degli austriaci, passato alla storia con il termine Strafexpedition (spedizione punitiva). Giacomo evidenzia: “solidarietà non deve significare adesione a questa guerra infausta” e inizia a gridare: “A noi non importa che il nemico sia alle porte, noi siamo dell’Internazionale, si, siamo come dite voi dei senza patria”.

Figuriamoci la reazione! Il presidente del Consiglio, Ugo Casalicchio, gli toglie la parola e Giacomo, senza pensarci, gli grida “Austricante! Antipatriota! Traditore! Viva il Re!”. Dato il suo comportamento e il disturbo alla seduta, il prefetto chiede all’autorità giudiziaria di arrestare il consigliere Matteotti all’uscita dalla sala, ma la richiesta viene respinta, per cui decide di denunciarlo per disfattismo. Pochi giorni dopo, Matteotti si presenta dinanzi al pretore a cui spiega che non si può parlare di reato, bensì solo di esposizione delle proprie idee. Nonostante ciò viene condannato a trenta giorni di carcere per “pubbliche dichiarazioni disfattiste”. Matteotti s’appella, e dovrà attendere un anno, per la precisione il 31 luglio 1917, perché i giudici ritengano le sue “grida non sediziose”. Il suo successo non piace al sistema, che decide di punirlo richiamandolo alle armi, nonostante sia stato riformato dal servizio militare sia perché figlio di madre vedova sia perché ha sofferto di tubercolosi.

Il diploma di laurea viene ignorato, destinandolo a prestare servizio come soldato semplice e a porlo sotto osservazione perché ritenuto “pervicace, violento agitatore, capace di nuocere in ogni momento agli interessi nazionali e quindi affatto meritevole di quella indulgenza che a tutta prima pareva potersi avere per lui”. La prima destinazione è la caserma di Cologna Veneta, città famosa per il mandorlato; dopo un mese viene inviato nel punto più remoto delle trincee, Campo Inglese, una caserma punitiva situata a cinquecento metri dallo Stretto di Messina. Giacomo reagisce organizzando una scuola per gli analfabeti presenti tra i soldati e tra i civili. Quasi sempre si fa carico di acquistare quaderni, penne e quant’altro.

L’amico e compagno di partito Filippo Turati denuncia il trattamento riservato a Matteotti e ad altri compagni, senza ottenere nulla. Giacomo rimane nei territori “al di là del Faro”, per usare la dizione d’epoca borbonica, dove solo “il Santo” ha fatto scalo nel 1221. Finalmente nel febbraio 1919 viene congedato e fa ritorno a Fratta Polesine. Mentre attraversa il paese si rende conto dei grandi cambiamenti avvenuti; soprattutto scopre l’onda di odi inestinguibili che sta montando e conduce ogni giorno a proteste e scioperi. Si tratta di “un clima di febbre, di agitazione, di distrazione generale” che ha trasformato i giovani e li “ha messi sul lastrico, i tanti che hanno imparato a lanciare una bomba e a dar comandi con voce autoritaria non vogliono rinunciare ai privilegi guadagnati in guerra”.

Questo malessere spaventa Giacomo e molti altri politici, mentre viene concepito da Benito Mussolini come l’ariete necessario per sfondare e abbattere il sistema di governo. Infatti, il 23 marzo 1919, al primo piano di Palazzo Castani, al numero 9 di piazza San Sepolcro, Mussolini fonda i Fasci Milanesi di combattimento. Un’organizzazione finalizzata alla “smobilitazione della invalida e lercia burocrazia e la conquista dei poteri pubblici da parte di tutte le forze vive e fattive della gioventù combattente” e “a fare argine al bolscevismo minacciante dal basso (…) e demolire il bolscevismo burocratico-statale imperversante in alto”.

Nonostante tutto i Fasci non decollano, Mussolini non si arrende e cerca sostegno appoggiando l’impresa dannunziana di Fiume, attirando futuristi, studenti ed ex ufficiali di complemento forgiati dalla guerra all’obbedienza cieca. Giacomo, invece, continua l’esperienza politica rivolta alle masse popolari; media tra padroni e contadini per trovare un accordo vantaggioso a entrambe le parti per l’anno agricolo successivo. Questi successi non vengono ben visti dai grandi proprietari, tanto che “Il Corriere del Polesine”, giornale dei “paroni”, lo descrive come un mistificatore e uno speculatore dell’ignoranza del popolo. Durante la campagna elettorale 1919 Mussolini cerca di raggiungere i palazzi del potere attraverso la violenza e grazie alla cecità mentale di Giolitti che vede, per usare le parole dello storico De Rosa, “i fascisti, ma non il fascismo” vi riuscirà. Dal canto suo Matteotti si candida nei collegi di Rovigo e Ferrara e vince. Anzi, stravince e ottiene 20.822 voti. Mentre i fascisti si fermano a soli 5.000 voti a livello nazionale. La vittoria porta Matteotti a Roma e qui cerca una casa dove Velia e il piccolo Giancarlo, primogenito della coppia, nato il 19 maggio 1918, possano raggiungerlo. La politica lo porta tuttavia in ogni angolo del Paese, in quel periodo per esempio, si recerà nel Triangolo industriale, dove sistanno tenendo una serie di serrate che lasciano indifferente il popolo italiano e rendono il socialismo impacciato e incapace di utilizzare al meglio la propria forza. Giacomo s’immerge nel lavoro, mentre Velia aspetta il secondo figlio e gli consiglia di non esaurirsi per il bene d’entrambi. Questi consigli gli suonano inutili e lontani!

Deve seguire la questione sociale lungo tutto lo stivale, soprattutto a seguito delle violenze dei fascisti. Finalmente, nel 1924, Matteotti trova un appartamento al quinto piano, al numero 40 di via Pisanelli, ma non lo dice a nessuno. Infatti a Leon Blum, socialista francese, dopo avergli fornito il suo indirizzo e recapito telefonico gli chiede di non divulgarlo perché teme ritorsioni contro la sua famiglia dalle squadracce fasciste che stanno prendendo piede. Purtroppo ha compreso che la forza delle squadracce è il seme della violenza che assurge a sistema, per cui nonostante la sua forza e determinazione non vuole che altri paghino al suo posto. In questo contesto tiene il suo primo discorso contro il regime della paura, è il 31 gennaio 1921. È la prima sfida. Le sue parole denunciano la mistificazione dei giornali che tacciono o tramutano la verità e aggiunge “oggi in Italia esiste una organizzazione, pubblicamente, riconosciuta, nota nei suoi aderenti e nei suoi capi, di bande armate, le quali dichiarano apertamente che si prefiggono atti di violenza, atti di rappresaglia, minacce, violenze, incendi e li eseguono, non appena avvenga o si pretesti che avvenga alcun fatto commesso dai lavoratori a danno dei padroni o della classe borghese. È una perfetta organizzazione della giustizia privata”. Le sue parole incendiano gli animi degli onorevoli di destra che, immediatamente, iniziano a investire l’oratore con una sequela d’insulti, d’improperi, di malevolenze e di grasse risate di scherno.

Matteotti non si scompone. È consapevole che sta colpendo il suo avversario con una serie di ganci al volto e diretti che lo fanno barcollare, ecco perché mentre arrancano gli esponenti del regime cercano di opporsi e di reagire con l’unico mezzo di cui sono capaci “la violenza” anche se verbale. Forte della vittoria continua “il fascismo è una reazione contro le conquiste economiche del proletariato” e quindi decide di puntare il dito contro l’ideale arbitro dell’incontro: il Presidente del Consiglio e il Sottosegretario degli Interni con la seguente dichiarazione: “noi affermiamo, in precise parole, che il governo dell’onorevole Giolitti e dell’onorevole Corradini, complice di tutti codesti fatti di violenza. (..;) Onorevole Giolitti smentite se potete” e conclude “ Io non accuso, io racconto!”. Nel frattempo il regime si lecca le ferite e arrabbiato per essere finito all’angolo si ripromette di rifarsi contro quell’attaccabrighe.

Infatti quando Giacomo si reca a Ferrara per incontrare il sindaco socialista Temistocle Bogianckino e il segretario della Camera del Lavoro, Gaetano Zirardini, arrestati a seguito di alcuni incidenti, viene accerchiato dagli studenti e dalle camice nere che “tentano di colpirlo con bastoni”. Lo salva l’intervento del vicequestore. Il 17 febbraio 1921 nasce Gian Matteo, il secondo figlio, anche se tutti lo chiameranno Matteo in ricordo del fratello maggiore dello statista. La gioia per il felice evento non lo distoglie dal dover affrontare l’incendio nazionale, per cui il 10 marzo torna alla carica e afferma che “da mesi e mesi continuiamo a dire nelle nostre adunate che non bisogna accettare provocazioni, che anche la viltà è un dovere, un atto di eroismo. (…) non ci sentiamo e non possiamo più oltre dire ai nostri che la disciplina può segnare la loro morte, non possiamo più oltre ordinare che si lascino uccidere a uno a uno, sgozzare uno per uno, per amore della nostra disciplina (…) non possiamo più oltre sopportare. Voi del governo assistete inerti o complici. Noi non deploriamo più. Non domandiamo più nulla. Ora voi siete informati delle cose. La Camera è avvertita”.

Matteotti 2-Mussolini 0, per cui il futuro duce si lecca le ferite e cova vendetta. Matteotti, due giorni dopo, tiene un discorso nella sede della Lega a Castelguglielmo, paese in provincia di Rovigo, i fascisti si accalcano per entrare nell’edificio e, non vi riescono, per cui iniziano a incalzare l’onorevole affinché esca e sostenga un contraddittorio. Giacomo si rifiuta, ma i fascisti insistono. il clima si surriscalda e per evitare ritorsioni, esce e li segue alla sede. Purtroppo i fascisti non vogliono parlare, ma solo menare le mani, per cui lo portano fuori paese e lo costringono a denudarsi. Soddisfatti vanno via! Giacomo non si arrende, si riveste e si dirige a Rovigo dove lo attendono per partecipare alla firma di un patto agricolo.

Vi giunge in ritardo, con i vestiti sporchi, il volto arrossato dai pugni. A quanti gli chiedono conto di cosa sia accaduto risponde “I m’ha robà”. Niente di più. I compagni denunciano il fatto alla Camera e accusano il Ministro degli Interni di connivenza, ma non serve a nulla, dal momento che questi si limita a negare e sconfessare. Giolitti decide di addomesticare i fascisti, convinto che possono tornare utili per tenere a freno i socialisti e comunisti, per cui indice nuove elezioni. Anche Matteotti scende nell’agone politico, per il Collegio di Padova e Rovigo, ma non può tenere comizi, dal momento che i fascisti hanno messo una taglia sulla sua testa. È costretto a vivere nascosto e a trovare vari escamotage per comunicare con i propri familiari. Inizia a maturare la consapevolezza che “la lotta elettorale sarà impossibile. (…) In tutti gli altri paesi è la stessa preminenza della delinquenza organizzata”. Ma decide di non fuggire “per scrupolo, per non rimproverare a se stessi di non aver tentato tutto il possibile” e nei momenti di sconforto rivaluta l’idea della Magistratura. Nonostante le minacce la gente delle province veneto-emiliane continuano ad apprezzarlo, lo testimoniano i ventimila voti con cui viene eletto. Purtroppo i fascisti, grazie al Blocco Nazionale voluto dal Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti [14], convinto, erroneamente, di poter imbrigliare i facinorosi fascisti, riescono a penetrare nel Palazzo del potere. Giacomo giunto a Roma si reca dall direttore del “Corriere della Sera”, Luigi Albertini, e gli chiede d’inviare un suo giornalista in Polesine per compiere un reportage sulle violenze e intimidazioni compiute dai fascisti.

Questi ultimi hanno il sangue agli occhi e, il 21 giugno 1921, durante l’intervento del deputato socialista Baratono aggrediscono i parlamentari di sinistra, tra cui Matteotti a cui spezzano la catenina “ per fortuna – scriverà alla moglie – solo l’ultimo anellino, ora non mi fido di portarla ad aggiustare”. Ai primi di agosto torna in Veneto e l’indomani dell’Assunta si reca a Padova per presenziare a un incontro alla Camera del Lavoro. Tutto sembra tranquillo. Purtroppo i fascisti non hanno dimenticato e lo attendono all’uscita. Sono in due su una motocicletta lo strattonano, ma Giacomo riesce a divincolarsi e a scappare. Si reca a Varazze da Velia, ma viene riconosciuto e minacciato e insultato e la medesima cosa accade a Cefalù, nella lontana Sicilia, dove si reca per una breve vacanza. Il sentimento antidemocratico sta trionfando, del resto l’aveva affermato Mussolini alla Camera, il 21 giugno 1921: “sarà il mio discorso non so quanto parlamentare nella forma, ma nettamente antidemocratico e antisocialista nella sostanza e quando dico antisocialista, intendo dire antigiolittiano. La violenza non è per noi un sistema, non è un estetismo, e meno ancora uno sport, è una dura necessità alla quale ci siamo sottoposti” e aggiunge “non saremo un gruppo parlamentare, ma un plotone di esecuzione e di azione”.

Il governo è sopraffatto dalle esplosioni della violenza e, purtroppo, non riesce a trovare un sano contrasto per neutralizzare la violenza fascista. Giolitti tenta un’ultima mossa e prova a imporre una tregua, per cui il 3 agosto, i fascisti e i socialisti firmano “un patto di pacificazione” impegnandosi a rispettare le rispettive organizzazioni sindacali ed economiche e a deporre le armi e a smettere di compiere atti di violenza e di sopraffazione. Un fuoco fatuo, dal momento che nessuno dei fascisti vuole aderire al patto e dopo la nascita del Partito Fascista, a seguito del Congresso nazionale, tenutosi dal 7 al 10 novembre, riprendono le violenze e le smargiassate tipiche degli squadristi. Matteotti si aggrappa, disperatamente, all’istituto del Parlamento “unico luogo nel quale possa avere eco il grido immenso di dolore delle nostre province oppresse dal terrore”. Nello stesso tempo matura “il concetto della necessità di resistere con la forza. I pochi mesi che stanno per venire sono decisivi. Molti ne hanno l’incoscienza”. Per questo, il 2 dicembre 1921, rientra nel ring politico della Camera e, dal banco della quarta fila, partendo dal basso, ultimo a sinistra della presidenza, riaffronta Benito Mussolini e i suoi fascisti. Con la dignità di un Cicerone o di un Catone Uticense, usa un eloquio aspro e severo, le sue affermazioni sono crude e semplici, il suo linguaggio e il suo discorso assomigliano alla requisitoria di un pubblico ministero che punta l’indice contro il banco dei criminali e ne chiede la condanna. Infatti snocciola, con puntigliosa dovizia, violenze e illeciti allo scopo di inchiodare i responsabili. Denuncia il patto di pacificazione che “non solo non fu applicato in fatto, non solo pochi giorni fa disdetto dai fascisti, ma esso fu nelle province sottoposte al terrore, dichiarato nullo fin dall’inizio dagli stessi agrario fascisti. (…) Le grandi spedizioni punitive sono cessate, non per il patto, ma perché si erano ritorte a danno degli assalitori”.

Quindi ricorda ed elenca un assalto fallito a Sarzana, mentre spedizioni punitive che vanno contro i piccoli villaggi, nelle campagne, contro le case dei contadini, quelle sono continuate, giorno per giorno, dappertutto, nella Valle Padana, nell’Emilia, nel Veneto e nel Polesine fino alla Lombardia, dappertutto, nonostante il patto di pacificazione, “nonostante l’arma che il governo diceva di avere in mano per applicare la legge delle bande armate, che sovrapponevano la giustizia privata alla giustizia pubblica”. Quindi gioca con il cognome del futuro Duce e lo paragona al brigante Musolino. Il Presidente della Camera, De Nicola, futuro primo Presidente della novella Repubblica Italiana, lo richiama. L’arringatore torna ai fatti e alla sua elencazione. Gli imputati-onorevoli sono irati, infastiditi, molto scocciati. Inutilmente cercano di interromperlo, inutilmente cercano di rimbrottarlo, inutilmente cercano di frenare quel fiume di parole in piena. Alle sei e un quarto, dopo due lunghe ore e un quarto, Matteotti conclude il suo atto d’accusa. La risposta della destra non si fa attendere e aumentano le persecuzioni costringendolo a “vivere alla giornata” tra riunioni in giro per l’Italia e il desiderio di poter trascorrere del tempo con la famiglia. Giolitti si dimette, gli segue, nel febbraio 1922, Facta di cui i fascisti non hanno paura, come scrive Italo Balbo aggiungendo “faccia Roma quel che le piace. Qui comandiamo noi. Ci interesseremo di Roma il giorno che potremo piombare su quel nido di gufi per farne piazza pulita” ovvero quando riusciranno a mettere in liquidazione il Parlamento.

Matteotti presenta un’interrogazione sulla correlazione tra lo stato di terrore praticato dagli squadristi nel Polesine, denuncia l’operato delle “squadre di combattimento” e chiede ai colleghi “se vogliate, contro ogni nostra speranza, permettere che in tutti s’insinui profonda la credenza che ormai solo con la violenza si potrà resistere, difendersi contro la violenza, che il terrore deve opporsi al terrore come ultima legge di vita… Se i poveri contadini possano ancora credere nella giustizia, o irrimediabilmente cadere nella barbarie del terrore e della vendetta!” Purtroppo rimane basito dinanzi all’atteggiamento d’indifferenza dei suoi stessi compagni. Tale situazione lo fa sentire spossato e inerme per cui giunge a pensare di dimettersi perché si sente inutile.

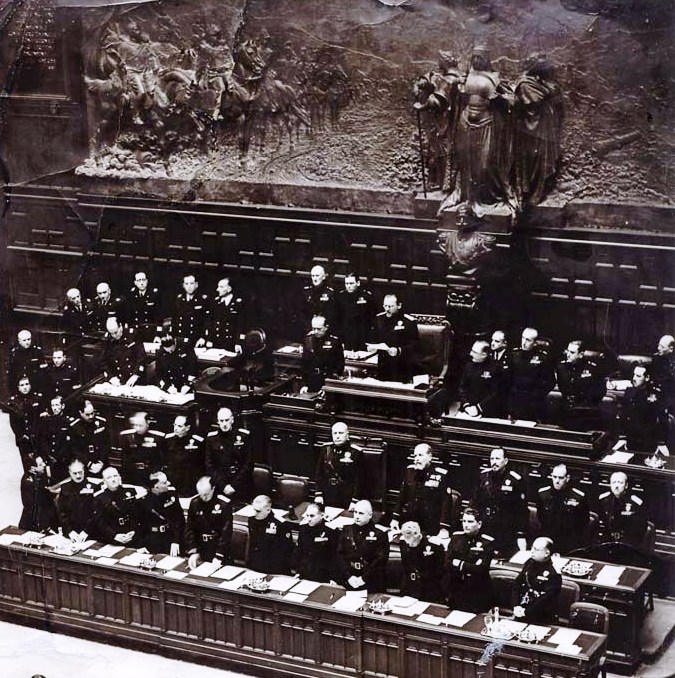

Il 28 ottobre 1922 i fascisti compiono la marcia su Roma e permettono a Mussolini di utilizzare il biglietto per raggiungerli, mentre distrugge quello per fuggire in Svizzera. La situazione diviene ancora più surreale quando, il Re, dopo le dimissioni di Facta, decide d’incaricare Mussolini a formare il nuovo governo. Il 16 novembre, alle tre del pomeriggio, si celebra il funerale della democrazia. Infatti Mussolini tiene il suo “discorso del bivacco” dove afferma durante il quale sciorina il suo programma e declina la composizione [15] del suo governo a Montecitorio. Mussolini usa la solita faccia tosta e giunge ad affermare “ mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. (…) Io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato d’infangare il fascismo. Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, potevo sprangare il parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti”. È il “de profundis” della democrazia e di ogni speranza e di ogni libertà, ma l’atto di morte lo firmano i cento deputati del partito popolare, su cento sette, che votano a favore del nuovo governo. Matteotti rimane, come la maggioranza degli esponenti dell’opposizione, basito. Velia aspetta il terzo figlio e soffre di astenia e di crisi depressive che la mettono a dura prova, soprattutto, tenuto conto che i fascisti hanno detto alla donna che “qualora (il marito) ritorni, non garantiscono neanche le famiglie”.

La Camera chiude per ferie, Matteotti rimane a Roma, nonostante Velia stia per partorire. Evento che avviene il 7 agosto. È una bambina e le viene imposto, in onore della nonna paterna, il nome di Isabella. L’ onorevole prende il treno e la raggiunge, ma i fascisti mantengono la promessa e, dopo averlo insultato per strada lo costringono ad andare via. Giacomo si reca all’estero. La prima meta è la città di Lille, poi Parigi, quindi Berlino, dove incontra alcuni leader socialdemocratici. L’odio di Mussolini, nei suoi confronti, è all’apice per cui ordina di ritirargli il passaporto. Giacomo è costretto a tornare, ma non molla e inizia a scrivere un’inchiesta dal titolo “Un anno di dominazione fascista” dove appone, con devozione di particolari le decine di aggressioni compiute dalle camice nere. Il dossier verrà pubblicato, nel febbraio 1924, clandestinamente, e, successivamente, tradotto in Gran Bretagna, Francia e Germania. Nel frattempo, Mussolini consolida il suo potere e compie la sua luna di miele con la nazione italiana per cui tutti si dichiarano suoi sostenitori: “anche se circondato da cattivi consiglieri”. Tra le tante creazioni vi sono la Milizia Nazionale e la Ceka, anche detta “il sacro manganello degli squadristi”, entrambi strumenti di repressione e di affermazione del suo potere. Ha bisogno di blindare quest’ultimo anche dal punto di vista istituzionale e la soluzione gli viene fornita dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il conservatore Giacomo Acerbo, ovvero modificare la legge elettorale da proporzionale a maggioritaria e aggiungere un premio per il partito che supera il quorum del 25%, pari a due terzi dei seggi. Le opposizioni tentano di opporsi e chiedono una soglia più alta, ma non vi riescono. Il progetto viene sottoposto a esame da parte “dei diciotto” esponenti del parlamento, di cui solo tre sono fascisti. Dieci sono favorevoli [16] mentre i restanti otto, capeggiati da don Luigi Sturzo, sono sfavorevoli. La legge passa. Le opposizioni hanno perso un’occasione e Matteotti si rammarica per l’accaduto con l’amico Turati, come dimostra la lettera datata 28 marzo 1924: “io non intendo più oltre assistere a un simile mortorio. Cerco la vita. Voglio la lotta contro il fascismo. Per vincerla bisogna inacerbirla”.

È l’invito alla resistenza che lo consacra partigiano “ante litteram”. Purtroppo nessuno dei compagni lo segue. Il 25 gennaio 1924 la Camera viene sciolta e vengono indette nuove elezioni, fissate per il 6 aprile. La furia fascista si scatena e, il 28 febbraio, il tipografo Piccinini, candidato per il partito socialista massimalista, viene prelevato dalla sua casa di Reggio Emilia e ucciso a botte. Matteotti è amareggiato, ancora di più per il successivo processo farsa, ma non si arrende e disegna personalmente il logo del Partito Socialista Unitario che ha fondato nel 1922 con Turati, Modiglinai e Treves: un sole nascente dal mare con la scritta Libertà, quasi a voler infondere speranza in sé e nei suoi elettori. Inoltre inizia a viaggiare per l’Italia per compiere una pervasiva campagna elettorale e, in alcuni casi, fa addirittura l’attacchino. Scriverà sul settimanale Echi e commenti: “Nessun partito di opposizione ha fino a oggi tentato un pubblico comizio, perché, specialmente, in certe zone, ciò varrebbe a esporre gli ascoltatori e gli oratori a sicure violenze”.

Il fascismo, come previsto, trionfa riportando il 60.1 % dei voti, pari a 374 seggi. Matteotti vuole recarsi all’estero per partecipare ai congressi di Marsiglia, prima, e di Bruxelles, poi, dei compagni, ma il passaporto gli è stato ritirato, chiede di riaverlo. Gli viene negato, insiste e nel mese di aprile gli giunge il no secco di Mussolini. Matteotti decide d’espatriare di nascosto e giunge a Bruxelles dove rilascia la dichiarazione divenuta celebre “colui che non sa riacquistare da se stesso la libertà non ne è degno”. Durante il viaggio di ritorno, per avere sostegno politico il 22 aprile fa scalo a Londra, dove i laburisti sono al governo con Ramsay MacDonald, e acquisisce anche informazioni riguardo alla corruzione dei fascisti [17]. La mattina del 30 aprile riappare a Milano e bussa alla porta del cognato Emerico Steiner che lo vede “sciupato e dimagrito”. In attesa della riapertura delle Camere, prevista per il 24 maggio, prepara il suo intervento. Cinque giorni polemizza con il gerarca Dino Grandi che afferma di aver ridotto “ a rottami” i grandi partiti. Matteotti lo rimbrotta a tono: “ecco la ragione per cui siete in questi banchi. Rivelate il vostro compito. Non ci intimidirete per questo!”. Arriviamo alla data fatidica: è il 30 maggio, quando il Presidente della Camera, Alfredo Rocco, pone il voto sulla relazione, redatta dalla Giunta delle elezioni, riguardante la convalida di tutti gli eletti della maggioranza.

Le opposizioni protestano chiedono un dibattito, poi tutti si voltano a guardare Matteotti, è l’unico che ha raccolto prove e dati. Matteotti raccoglie il guanto di sfida e chiede la parola. Il discorso inizia in maniera sommessa, ma decisa, con il tono di una requisitoria per evidenziare che “cotesta lista non ha ottenuti” quattro milioni di voti “liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che è necessaria per contestare, anche secondo la vostra legge i due terzi dei posti che le sono stati attribuiti”.

Dopo un preludio “piano”, il suo spartito prevede un “crescente martellante”, per giungere a un “forte” affondo: “l’elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni”.

Un diretto che toglie il fiato alla maggioranza. Matteotti non s’accontenta, continua e, i tentativi, vani e patetici dei suoi avversari, non fanno altro che rincuorarlo e continua a colpire: “per vostra stessa conferma nessun elettore italiano s’è trovato libero di decidere con la sua volontà. Nessun elettore s’è trovato libero di fronte a questo quesito… se cioè egli approvava o non approvava la politica, o per meglio dire, il regime del governo fascista. (…) Nessuno s’è trovato libero, perché ciascun cittadino sapeva a priori che se anche avesse osato affermare a maggioranza il contrario c’era una forza a disposizione del governo che avrebbe annullato il suo voto e il responso”. Non gli basta. E affonda una serie di uppercut quando parla della presenza della Milizia durante le elezioni al fine di permettere al governo “d’impedire la libera espressione della sovranità popolare ed elettorale, invalidando in blocco l’ultima elezione in Italia” e continua ricordando che l’apposizione della raccolta delle firme, dinanzi al notaio, “è stata impedita in sette circoscrizioni, su quindici, sono state impedite con violenza”. Ha messo alle corde Mussolini e i suoi camerati e adesso inizia a far seguire una serie di diretti snocciolando i vari atti delittuosi, sostenuto dai colleghi, tra i quali risalta Emilio Lussu.

I fascisti rumoreggiano e lo accusano di essere un bugiardo e di volerli ingiuriare, ma Matteotti non permette di muoversi dall’angolo in cui li ha inchiodati e continua a martellarli: “voi sapete benissimo come una situazione e un regime di violenza non solo determino i fatti stessi, ma impediscano spesso volte la denuncia e il reclamo formale” ricordando gli atti intimidatori compiuti, già nelle elezioni del 1921, e “i processi privati” compiuti presso le sedi fasciste solo per aver, sfrontatamente, voluto esercitare, in maniera libera il diritto di voto. Non lascia il tempo per risposte e colpisce con serie di huck, ben studiati e valutati, ricordando “non dovevate essere voi i rinnovatori del costume italiano, non dovevate voi essere coloro che avrebbero portato un nuovo costume morale nelle elezioni? E signori che m’interrompete, anche qui nell’assemblea?”. Il Presidente è preoccupato per il clima di tensione che si sta creando e lo invita a concludere. Matteotti replica: “che maniera è questa! Lei deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno! Riferisco soltanto dei fatti! Ho il diritto di essere rispettato!” Dinanzi a queste parole il Presidente gli concede la parola, ma gli consiglia di “continuare, ma prudentemente!”. L’onorevole risponde: “Io chiedo di parlare non prudentemente, né imprudentemente, ma parlamentarmente!”.

Il presidente s’arrende, mentre Matteotti continua a sciorinare i delitti commessi dai fascisti e a provocare l’ira funesta di Mussolini che inizia a tamburellare sui banchi e a sbuffare come un bufalo inferocito. Matteotti non se ne cura e spiega, in maniera dettagliata, come sono avvenuti i brogli “nella valle del Po, in Toscana, gli elettori votavano sotto il controllo del Partito fascista, con la regola del tre. (…) i fascisti consegnavano agli elettori un bollettino contenente tre numeri o tre nomi, secondo i luoghi variamente alternati, in maniera che tutte le combinazioni, cioè tutti gli elettori di ciascuna sezione, uno per uno, potessero essere controllati e riconosciuti personalmente nel loro voto. (…) in altri luoghi furono incettati i certificati elettorali (…) e affidati a gruppi d’individui, i quali si recavano alle sezioni con diverso nome, fino al punto che certuni votarono dieci volte”. Dopo queste accuse conclude “noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano (…) domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni”. Appena pronuncia l’ultima parola uno scrosciante applauso risuona nell’ala sinistra della Camera dei Deputati. I più vicini e intimi amici gli si stringono intorno e si complimentano.

Matteotti, novello crociato difensore della democrazia, sorride, con i suoi denti sporgenti, di gioia e di felicità come un bambino nel giorno della sua prima Comunione, anche se nel suo intimo è consapevole di aver sfidato, novello Corradino di Svevia, nell’agorà della Democrazia, il nuovo male dell’Italia Liberale: il Regime Fascista. All’amico e compagno di partito Giacomo Cossattini che lo elogia gli sussurra all’orecchio “Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me”. La votazione, riguardo alla proposta di Matteotti, viene respinta con 285 voti contrari, 57 favorevoli e 42 astenuti. La sconfitta è scontata, ma la vittoria morale no. Poche ore più tardi, Mussolini rientrato a Palazzo Chigi travolge il fido Rossi e gli urla “Cosa fa questa Ceka? Quell’uomo dopo quel discorso non dovrebbe più circolare”. In realtà la Ceka lo pedina, tramite il losco personaggio di Otto Thierschald, austriaco di Graz, soprannominato “il russo” e ha iniziato a frequentare la sede del Psu, situata a Piazza di Spagna. Matteotti, come la moglie ne hanno intuito l’ambiguità, ma gli fornisce dei soldi per sfamarsi, dato che s’è dichiarato nullatenente. L’uomo della Ceka prende nota, con meticolosità, delle abitudini dell’onorevole, appunta l’ora in cui esce e in cui rientra a casa e anche i luoghi che frequenta.

Il questore di Roma, dopo l’intervento dell’Onorevole Matteotti, ha predisposto un servizio di scorta, per cui sotto casa stazionano sempre dei poliziotti a pochi metri dal “russo”.

Nel frattempo Giovanni Marinelli, uno dei capi della Ceka, fornisce delle indicazioni al trentenne Amerigo Dumini per agire contro Matteotti. Il nostro “Griso” non perde tempo e organizza la squadra di “bravi” per imporre una lezione da ricordare all’Onorevole. Si tratta degli sgherri Albino Volpi, Giuseppe Viola, Amleto Poveromo, Augusto Malacria. Tutti ex arditi e tutti “ciacchi di galera”. Il gruppo s’incontra nella bottiglieria di via Cerva per un primo breefing. Entreranno in azione durante il suo viaggio in Austria, dove Matteotti dopo aver riavuto il passaporto intende recarsi per incontrare i socialisti del Paese. Il viaggio è previsto per il sabato 7 giugno, per cui “il russo” e il ventiduenne Aldo Putato si organizzano per prendere il treno insieme alla vittima.

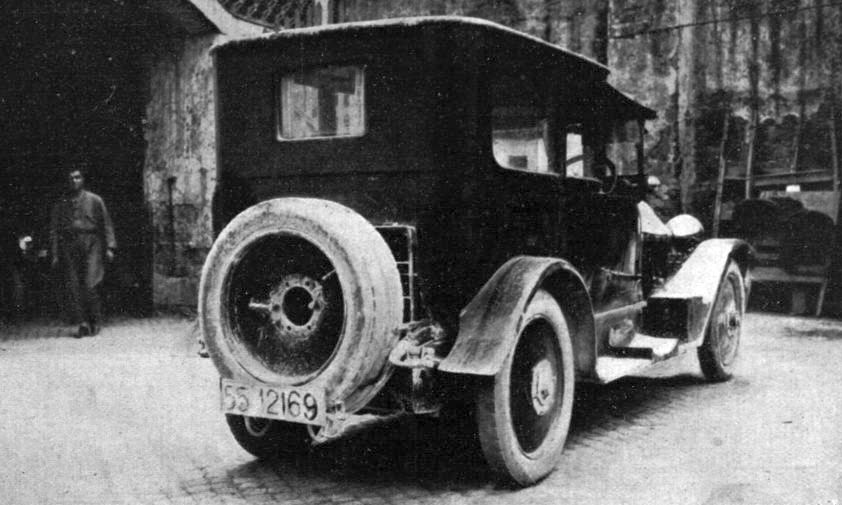

Matteotti all’ultimo momento disdice il viaggio. Bisogna pensare a qualcos’altro. Nel frattempo il rinvio fa temere la volontà di Matteotti d’intervenire in occasione della seduta dell’approvazione del bilancio e di fare delle rivelazioni eclatanti. Bisogna bloccarlo! Per un equivoco e per volontà superiori vengono a sapere che il 10 giugno il servizio scorta di Matteotti sarà assente. Un’occasione da non perdere. Il commando si ritrova nella suite 76 di Dumini, presso l’Hotel Dragoni, situato all’imbocco di via del Tritone, e mette a punto il piano per dare una lezione al personaggio scomodo. Il giorno previsto tutto il gruppo, prima d’impegnarsi nel duro “lavoro” da eseguire decide di mettersi in forze mangiando presso l’osteria toscana “Il Buco”, sita in via Sant’Ignazio. Al termine salgono sulla Lancia K, auto a sei posti, e raggiungono l’angolo tra via Scialoja e il lungotevere Arnaldo da Brescia e, per non dare nell’occhio, rimangono in auto.

Su quanto accaduto dopo, il rapimento e il delitto, la ricerca storica si sta misurando da tempo. Una delle ipotesi è che si sia trattato di una “lezione” finita in tragedia; una diversa teoria suggerisce che vi sia stato un intento di vendetta di Mussolini per il discorso di Matteotti del 30 maggio. Infine, una più recente tesi inquadra il crimine con la necessità del capo del fascismo di impedire il rischio che l’onorevole socialista rivelasse il pagamento di tangenti alla compagnia petrolifera Sinclair Oil che in cambio del monopolio di sfruttamento del sootosuolo italiano avrebbe finanziato “Il Popolo d’Italia” e il partito fascista.

Matteotti esce intorno alle 16.30, quando il caldo sta scemando, e reca una busta della Camera dei Deputati, contenente alcune carte. Quando giunge sul lungotevere “gli corrono incontro Malacria e Volpi”. Ci vuole poco per comprendere che sono sgherri fascisti, per cui si pone in difesa; riesce a respingere il primo, ma il secondo, insieme a Poveromo, lo sovrastano e lo colpiscono alla tempia tramortendolo e trascinandolo nell’abitacolo dell’auto. Non appena dentro si riprende e inizia a menare calci e pugni, fino a sfondare il vetro divisorio posto tra il guidatore e i passeggeri. Un lampo gli attraversa la mente, inizia a gridare, con il chiaro intento di destare l’attenzione dei passanti e, al contempo, getta fuori dall’auto, attraverso i finestrini aperti, dato il gran caldo, il tesserino di parlamentare. Dumini s’allarma e ordina all’autista di partire e di suonare il clacson per coprire le grida disperate di aiuto del rapito. Molti, tra cui un ragazzino, si allarmano e si preoccupano, ma nessuno osa intervenire. La tracotanza e la sicumera del gruppo, a seguito della resistenza, inaspettata di Matteotti e del lancio del tesserino, comincia a scemare. Qualcuno ordina di farlo tacere e l’unico modo che viene in mente a uno dei bravi, forse Albino Volpi o Giuseppe Viola, è d’estrarre il coltello e di affondarlo, con un colpo mortale, tra l’ascella e il torace di Matteotti.

Matteotti rantola. Tutti hanno compreso cos’è successo e decidono di dirigersi verso il Bosco della Quartarella, a circa 23 chilometri dal luogo del rapimento, dove lo seppelliscono alla meglio. Quindi ripartono per Roma dove giungono intorno alle 22.30. In un primo tempo parcheggiano l’auto presso il cortile del Viminale, ma si rendono conto che è troppo in vista, per cui se ne vanno. Intorno alla mezzanotte Dumini riconsegna l’auto a Filippo Filippelli, direttore del Corriere Italiano, che l’ha procurata. La moglie dell’onorevole non chiude occhio. Il comportamento di Giacomo è anomalo, per cui l’indomani si reca in questura e chiede notizie. Inutile dire che tutte le gerarchie fasciste assumono “l’ipocrisia della maggioranza” per usare il titolo del “L’Avanti!” , assumono cioè l’atteggiamento angelico di chi tira “lo schiaffo al soldato” e fa finta di niente. Tutto sembra procedere bene e i fascisti sono convinti che nessuno riuscirà a risalire al Regime. Purtroppo la buonafede di una coppia di portieri, i coniugi Domenico ed Ester Villarini, rendono vane le speranze di rimanere impuniti, infatti costoro hanno visto la Lancia gironzolare per la via e, preoccupati per dei furti, decidono di appuntarsi la targa “5512169”.

Questo consente di risalire alla rimessa di via Crociferi, dove tre giorni prima Dumini era andato, insieme a Filippelli a noleggiare il mezzo. Immediatamente scatta la caccia a Dumini e alle 23 del 12 giugno viene arrestato mentre sta per prendere il notturno per Milano. Nella valigia vengono ritrovati i pantaloni della vittima tagliati in cinque pezzi. Macabro souvenir! I giornali insorgono e denunciano la violenza contro Matteotti, mentre Montecitorio serpeggia e rumoreggia di rabbia e commozione.

Le opposizioni per protesta si ritirano sull’Aventino rinunciando a partecipare ai lavori parlamentari fino a quando la situazione non sarà chiarita: con i lavori peraltro sospesi, riprenderanno soltanto a novembre. Chiedono lo scioglimento della Milizia e la fine delle illegalità, nella speranza, vana, che il re sfiduci Mussolini. Il 25 giugno 1924 il Senato conferma la fiducia al governo, con 225 voti favorevoli, 21 contrari e 6 astenuti. Adesso bisogna far calmare le acque e attendere, come sempre accade negli avvenimenti eclatanti, che tutto s’appiani. In realtà è facile dato che il corpo non si trova e che il periodo estivo, come tradizione italiana, spinge le masse alle vacanze e a dimenticare ogni problema. Il colpo di scena avviene il 12 agosto, quando un cantoniere trova la giacca dell’Onorevole nascosta in un canale di scolo tra Riano e Sacrofano. Le ricerche riprendono e, dopo quattro giorni, un brigadiere dei carabinieri, Ovidio Caratelli, scopre un cadavere irriconoscibile.

Viene chiamato il dentista di Matteotti che lo riconosce. Il 16 agosto il medico legale conferma le cause della morte. Velia apprende la notizia e si precipita alla Quartarella, dove apprende però che il corpo del marito è presso nel cimitero di Riano. Lo raggiunge a piedi e quando vi entra chiede di poterlo vedere. L’ufficiale dei carabinieri in servizio cerca di opporsi dicendo che “deve rispettare la consegna”, ma Velia è perentoria “Questo cadavere non è vostro, è mio!”. Dinanzi a queste parole la pietà ha il sopravvento. Tre giorni dopo la bara viene portata a Monterotondo, quindi su un treno e inviata, con un treno notturno, a Fratta, per impedire manifestazioni di cordoglio da parte della popolazione. L’indomani mattina viene deposta nella sala d’ingresso dell’abitazione del parlamentare, a poche centinaia di metri dalla ferrovia. L’indomani avvengono le esequie. Ai funerali partecipano circa diecimila persone, il triplo degli abitanti del paese. Il corteo si compone con la corona del Partito socialista unitario, poi quella della Camera dei deputati, quella del Comune di Fratta e poi tutte le altre. Seguono i soldati del battaglione del 3° genio, il feretro, quindi la vedova. Al camposanto i contadini scavalcano le mura superando il blocco dei carabinieri. Gridano invettive contro il governo. La vedova li invita alla calma. Grida tra i socialisti: «Vendetta!. Viva Matteotti! Viva il martire! Viva la libertà!». La vedova li manda a casa: «Andate a casa. Siate buoni, ed amatevi come insegnò Gesù Cristo». Quindi il feretro viene condotto al cimitero dove viene tumulato nella Cappella di Giuseppe Trevisan. Da qui verrà traslato un anno dopo, l’11 ottobre 1928 [20].

Velia decide di trasferirsi a Fratta Polesine presso la suocera perché convinta di poter essere più libera e di poter difendere meglio i figli da eventuali intrusioni del regime. Decide di non iscriverli alla scuola pubblica, proprio per evitare che vengano irretiti dall’ideologia fascista. Non sa che il regime non la perde di vista, dal momento che teme i morti, ma anche i vivi. Ha incontrato Mussolini e ha dimostrato di sapergli tenere testa tanto quanto il suo sposo. Per questo viene predisposto, ufficialmente, un servizio di sicurezza e di protezione contro eventuali teste calde, ma in realtà di controllo.

Velia per ovviare al problema decide di assumere un’istitutrice svizzera, tale Louise Genschow, per curare l’acculturamento dei figli e anche l’acquisizione delle lingue straniere. Ma la donna è al soldo del regime per poter spiare la famiglia dall’interno. Costei sparisce intorno al 1930 e il regime inizia a premere sul ragionier Domenico De Ritis, impiegato del Credito Italiano, amico di Matteotti, perché si avvicini alla donna dimostrandosi amico e divenendone consigliere. Non è difficile, e da questo momento l’uomo, dietro uno stipendio di duemila lire al mese, riporta quanto accade in casa Matteotti agli sgherri del Viminale e, di riflesso, a Mussolini. Velia non è neppure libera di recarsi al cimitero da sola. Addirittura anche i figli vengono scortati da un agente fino a scuola e durante il cammino “hanno l’obbligo — ricorderà il giornalista succitato — di cantare inni fascisti e di salutare romanamente colui che ordinò l’uccisione di suo padre”. L’anno dopo, il 18 gennaio, all’età di ottantasette anni si spegne la madre dell’Onorevole. Quest’evento spinge Velia a rientrare nell’appartamento l numero 40 di via Pisanelli, a Roma, anche in prospettiva di offrire maggiori opportunità ai figli.

Purtroppo anche qui il regime adotta misure di controllo, come avrà a denunciare l’articolista del quotidiano socialdemocratico viennese “Arbeiterzeitung”: “chiunque voglia farle visita (a Velia) viene prima condotto innanzi alla guardia, dove declinare le proprie generalità e dichiarare la ragione della sua presenza”. Nell’incertezza che qualcuno possa sfuggire a questo controllo, tutte le persone che entrano vengono scortate ai piani. Del resto in detto edificio abitano esclusivamente i fascisti, i quali fanno la spia ognuno per conto proprio”. Questa situazione esaspera la Velia che si lamenta presso le autorità di questi comportamenti perché “turbano i ragazzi e ne potrebbero inasprire l’animo” pertanto il Viminale chiede ai funzionari di “dare precise istruzioni nel senso che pur dovendo la vigilanza essere esercitata in modo continuativo e con ogni maggiore scrupolosità devono essere evitate le maniere dure, e deve essere consentita, nei limiti del possibile, nel regno, la maggiore libertà di movimento. Non si deve dare in sostanza ai Matteotti l’impressione che i servizi di vigilanza abbiano per obiettivo qualsiasi restrizione alla libertà della loro persona”.

Purtroppo anche qui il regime adotta misure di controllo, come avrà a denunciare l’articolista del quotidiano socialdemocratico viennese “Arbeiterzeitung”: “chiunque voglia farle visita (a Velia) viene prima condotto innanzi alla guardia, dove declinare le proprie generalità e dichiarare la ragione della sua presenza”. Nell’incertezza che qualcuno possa sfuggire a questo controllo, tutte le persone che entrano vengono scortate ai piani. Del resto in detto edificio abitano esclusivamente i fascisti, i quali fanno la spia ognuno per conto proprio”. Questa situazione esaspera la Velia che si lamenta presso le autorità di questi comportamenti perché “turbano i ragazzi e ne potrebbero inasprire l’animo” pertanto il Viminale chiede ai funzionari di “dare precise istruzioni nel senso che pur dovendo la vigilanza essere esercitata in modo continuativo e con ogni maggiore scrupolosità devono essere evitate le maniere dure, e deve essere consentita, nei limiti del possibile, nel regno, la maggiore libertà di movimento. Non si deve dare in sostanza ai Matteotti l’impressione che i servizi di vigilanza abbiano per obiettivo qualsiasi restrizione alla libertà della loro persona”.

La morte della suocera crea grossi problemi a Velia che deve amministrare le proprietà e non avendo esperienza e compiendo degli investimenti incauti si ritrova in difficoltà. Anche perché le banche, onde evitare problemi con il regime, evitano accuratamente di erogarle dei mutui. Tra l’altro De Ritis, sempre sotto l’impulso del regime, non l’aiuta a risollevarsi e quando apprende del tentativo della donna di contattare gli antifascisti francesi per farsi aiutare nel pagamento dei debiti s’offre di recarsi in Francia. In realtà è stato incaricato da Mussolini di far saltare le trattative. Il compito gli verrà semplificato dall’indisponibilità degli antifascisti a sostenere le richieste della donna. Inutile dire che la notizia farà gongolare Mussolini che stilerà un piano per avvincere tra le sue spire la donna e legarla a sé in maniera indiretta. Per riuscirci ordina di prestarle delle somme di denaro per saldare i debiti.

In poco tempo Velia dovrà al governo un milione e 115mila lire che cercherà di restituire attraverso De Ritis, nel frattempo promosso a direttore del Credito Italiano. Velia continua a combattere anche se il suo fisico ne risente, si acuiscono i dolori al nervo sciatico per cui viene operata nella clinica Santa Elisabetta, in via dell’Olmata. Purtroppo, durante l’operazione, il 5 giugno 1938, Velia muore. De Ritis, secondo le indicazioni del regime, preme per evitare pubblicità. Tutto deve tacere e tutti devono dimenticare Matteotti. Riguardo ai figli viene nominato tutore il marito della sorella, Casimiro Wronowski, direttore di alcuni periodici della casa editrice Rizzoli. Sempre De Ritis riesce a far esonerare i maschi dal prestare servizio militare e partecipare alla guerra. Quando il regime finirà, il ruolo di De Ritis diverrà palese, ma i ragazzi Matteotti lo difenderanno, nonostante molti amici cercheranno di distoglierli dal proposito. Adesso passiamo ai figli. Il primo è Giancarlo, soprannominato Chicco, ha vent’anni quando muore la madre, s’è appena diplomato in una scuola privata della capitale. Nutre un profondo odio, a ragione, nei confronti del regime Fascista e non appena inizia la Resistenza, nel 1943, assieme al fratello entra nell’esecutivo dell’organizzazione “Bandiera Rossa”.

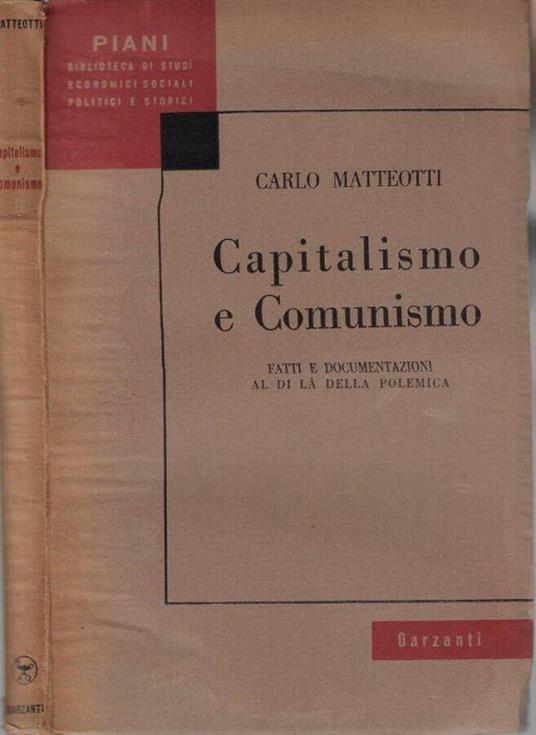

Viene catturato, ma riesce a fuggire e torna a operare nelle file della Resistenza. Al termine della guerra aderisce al Partito Socialista. Nel 1946. oltre a pubblicare un volume sul fascismo, viene eletto all’Assemblea Costituente nel collegio di Verona e, negli successivi diviene vice direttore del giornale “L’Avanti!”. Nel gennaio 1951 scrive un libro “Capitalismo e comunismo”, edizioni Garzanti, dove afferma che “l’Urss non è il Paese del socialismo”, suscitando le proteste dei comunisti e di parte del Psi. Che lo accusa di essere un provocatore e lo sospende per sei mesi per aver “infarcito il libro di tesi in aperto contrasto con la dottrina, la politica, la tradizione del partito nei confronti della rivoluzione e dello stato sovietico”. Giancarlo non accetta questa decisione, aderisce al Psdi e viene eletto, nel 1958, alla Camera e, dal 1954 al gennaio 1969, all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Versato nelle questioni economiche e finanziarie, fu vice-presidente in diverse commissioni parlamentari. Collaborò anche con la stampa del partito, “l’Umanità”, “Voce socialista”, ecc. Dal ’63 al ’74 fece parte del Consiglio di amministrazione dell’Eni. Si allontana poi dalla politica attiva e vivrà appartato fino a quando una lunga malattia lo port eràalla morte, che giunge mentre è ricoverato nella clinica “Annunziatella” di Roma. Muore il 15 maggio 2006. La stampa dà notizia del decesso con parole semplici, che riflettono la personalità dell’ex parlamentare.

Viene catturato, ma riesce a fuggire e torna a operare nelle file della Resistenza. Al termine della guerra aderisce al Partito Socialista. Nel 1946. oltre a pubblicare un volume sul fascismo, viene eletto all’Assemblea Costituente nel collegio di Verona e, negli successivi diviene vice direttore del giornale “L’Avanti!”. Nel gennaio 1951 scrive un libro “Capitalismo e comunismo”, edizioni Garzanti, dove afferma che “l’Urss non è il Paese del socialismo”, suscitando le proteste dei comunisti e di parte del Psi. Che lo accusa di essere un provocatore e lo sospende per sei mesi per aver “infarcito il libro di tesi in aperto contrasto con la dottrina, la politica, la tradizione del partito nei confronti della rivoluzione e dello stato sovietico”. Giancarlo non accetta questa decisione, aderisce al Psdi e viene eletto, nel 1958, alla Camera e, dal 1954 al gennaio 1969, all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Versato nelle questioni economiche e finanziarie, fu vice-presidente in diverse commissioni parlamentari. Collaborò anche con la stampa del partito, “l’Umanità”, “Voce socialista”, ecc. Dal ’63 al ’74 fece parte del Consiglio di amministrazione dell’Eni. Si allontana poi dalla politica attiva e vivrà appartato fino a quando una lunga malattia lo port eràalla morte, che giunge mentre è ricoverato nella clinica “Annunziatella” di Roma. Muore il 15 maggio 2006. La stampa dà notizia del decesso con parole semplici, che riflettono la personalità dell’ex parlamentare.

Oggi Giancarlo Matteotti riposa nella tomba di famiglia a Fratta Polesine assieme al padre e agli altri familiari. Segue il fratello Gian Matteo, da tutti chiamato Matteo in onore dello zio paterno. A Roma frequenta il liceo Terenzio Mamiani e si laurea in Scienze politiche. All’indomani dell’8 settembre 1943 viene nominato Commissario della Brigata partigiana comandata da Eugenio Colorni. Successivamente diviene giornalista professionista, iscritto all’Albo professionale del Veneto, e dirige il settimanale della Federazione Giovanile Socialista Italiana intitolato “Rivoluzione Socialista”. Entra a far parte della Costituente e viene eletto per otto legislature. Nel 1947 è uno dei fautori della scissione di Palazzo Barberini e passa la Psdi. Successivamente nel 1959 rientra nel Psi per poi ripassare nel 1968 al Psdi. L’anno successivo diviene ministro del Turismo nel governo Colombo e del Commercio nel governo Andreotti e Rumor. Muore a Verona il 13 giugno 2000. Riguardo a Isabella sappiamo poco. Morirà a Fratta Polesine il 20 giugno 1994.

Stefano Coletta, insegnante

Pubblicato lunedì 10 Giugno 2024

Stampato il 13/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/matteotti-cronache-parlamentari-e-famigliari/