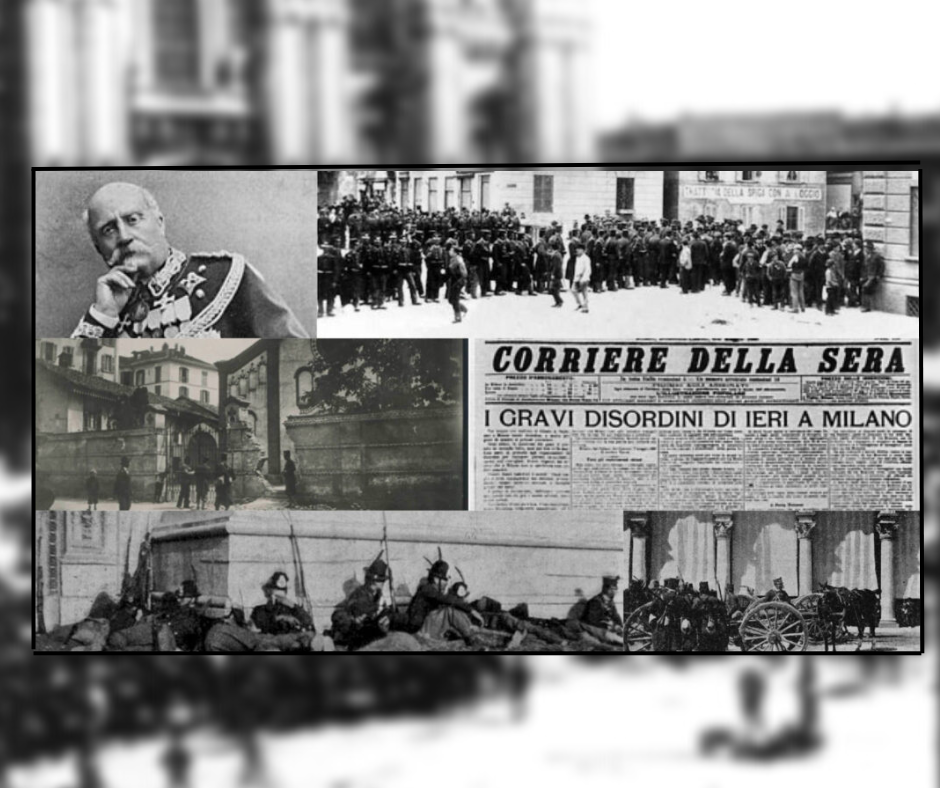

L’otto maggio 1898 venne perpetrato a Milano il più sanguinoso eccidio proletario della storia del nostro Paese. A 125 anni da quei drammatici fatti è opportuno ricordarli e interrogarsi su di essi.

A seguito della crisi economica internazionale, aggravata in Italia dalla recente sconfitta militare subita ad Adua nel corso dell’avventura coloniale voluta da Francesco Crispi e dal cattivo raccolto del 1897, in tutto il Paese si registrò una forte crescita dei prezzi e in particolare del prezzo del pane, il cui costo raddoppiò.

Tutto questo innescò vivaci proteste popolari. Il 26 e 27 aprile 1898 vi furono le prime manifestazioni in Romagna e in Puglia. Il Primo Maggio si registrarono i primi morti: 5 a Molfetta, 6 a Piacenza, 2 a Figline Valdarno, 4 a Sesto Fiorentino. Il 4 maggio gli scontri con le forze dell’ordine registrarono altre decine di morti.

Tutto questo innescò vivaci proteste popolari. Il 26 e 27 aprile 1898 vi furono le prime manifestazioni in Romagna e in Puglia. Il Primo Maggio si registrarono i primi morti: 5 a Molfetta, 6 a Piacenza, 2 a Figline Valdarno, 4 a Sesto Fiorentino. Il 4 maggio gli scontri con le forze dell’ordine registrarono altre decine di morti.

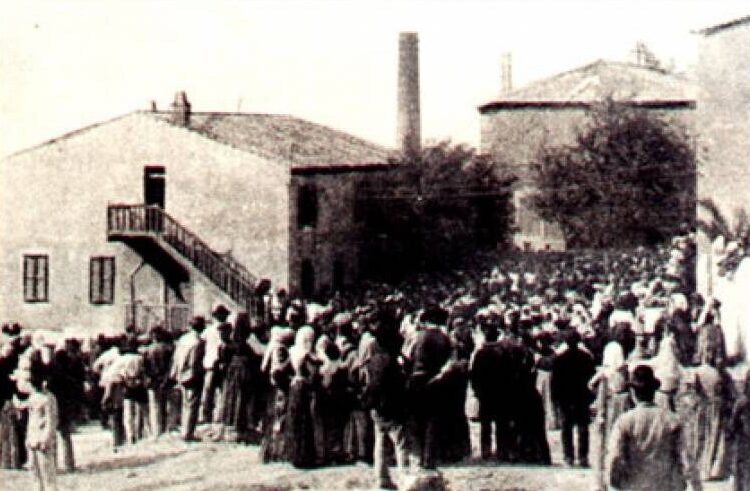

Il 6 maggio vi furono agitazioni a Milano con 3 morti. Agitazioni ancora il 7 maggio innescate da scioperi partiti dalla Pirelli che coinvolsero i lavoratori di numerose aziende e di diversi quartieri popolari. Vi furono tanti arresti in un clima di tensioni che vociferava di complotti di sovversivi e di anarchici e di una marcia su Milano di studenti e di contadini.

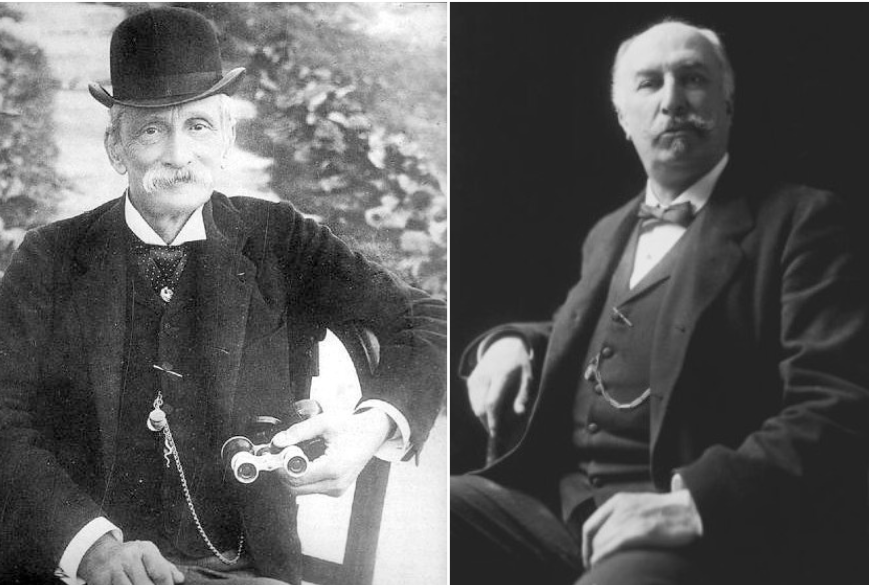

Il generale Fiorenzo Bava Beccaris, comandante della piazza militare, prese a dirigere le operazioni di repressione. Cariche di cavalleria si scatenarono nella città nelle cui strade erano sorte alcune barricate con i manifestanti che visibilmente non erano in possesso di alcuna arma.

Vi fu a quel punto la proclamazione dello sciopero generale mentre alcuni imprenditori si recavano personalmente in questura a difendere i loro lavoratori arrestati, testimoniando alle autorità che si trattava di brave persone.

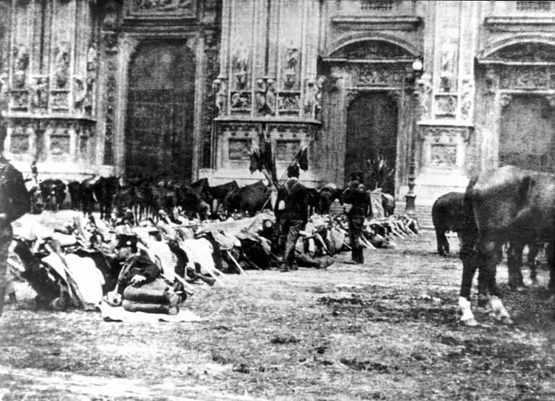

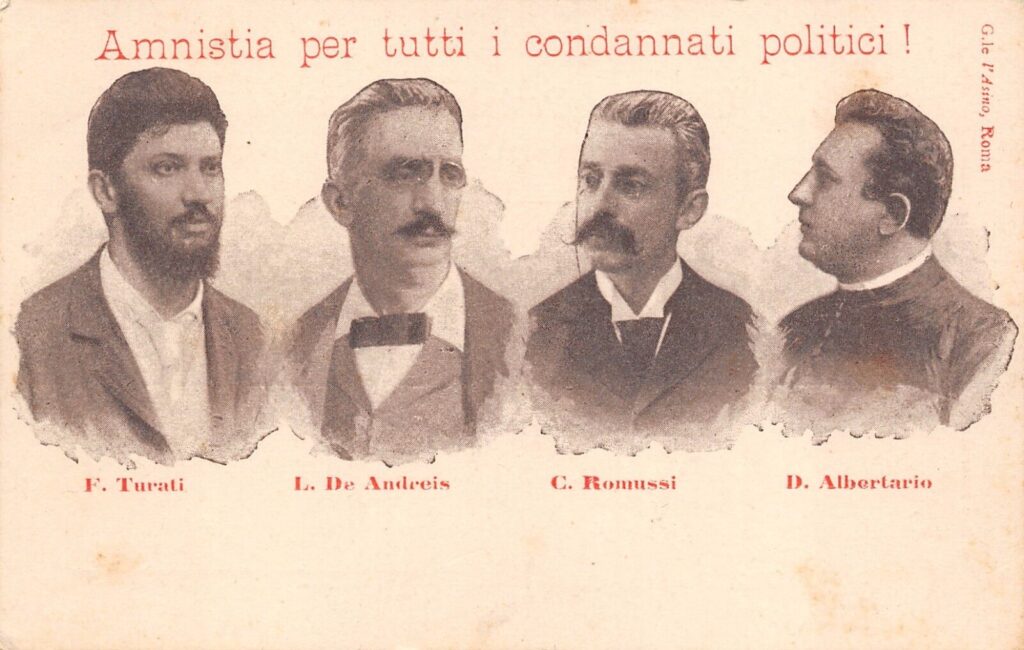

La reazione più brutale si scatenò il giorno 8 maggio. Venne proclamato lo stato d’assedio della città con ben 20.000 militari impegnati contro 40.000 manifestanti. Nel corso della manifestazione che si teneva in Piazza Duomo vennero sparati contro i lavoratori diverse cannonate e numerosi colpi di mitraglia. I resoconti ufficiali parlarono di 80 morti, 450 feriti e di 2.000 arrestati tra i quali Filippo Turati, Anna Kulishoff, Leonida Bissolati, don Albertario, Andrea Costa, Paolo Valera.

Altre più credibili versioni parlarono invece di oltre 350 morti e di circa 1.000 feriti. Tra i soldati si contarono due morti: uno sparatosi accidentalmente e l’altro fucilato sul posto dopo essersi rifiutato di aprire il fuoco sulla folla. Tra concitazioni e falsi allarmi che si susseguirono freneticamente, il cannone sparò anche sul convento dei Cappuccini di Corso Monforte e provocò altri morti. Si assistette allo sconvolgente spettacolo di bivacchi di soldati in pieno assetto di guerra che presidiarono Piazza Duomo. Bava Beccaris decretò immediatamente lo scioglimento della Camera del Lavoro, della Società Umanitaria e delle associazioni politiche progressiste. La città rimase annichilita e violentata. Seguirono processi e condanne infinite.

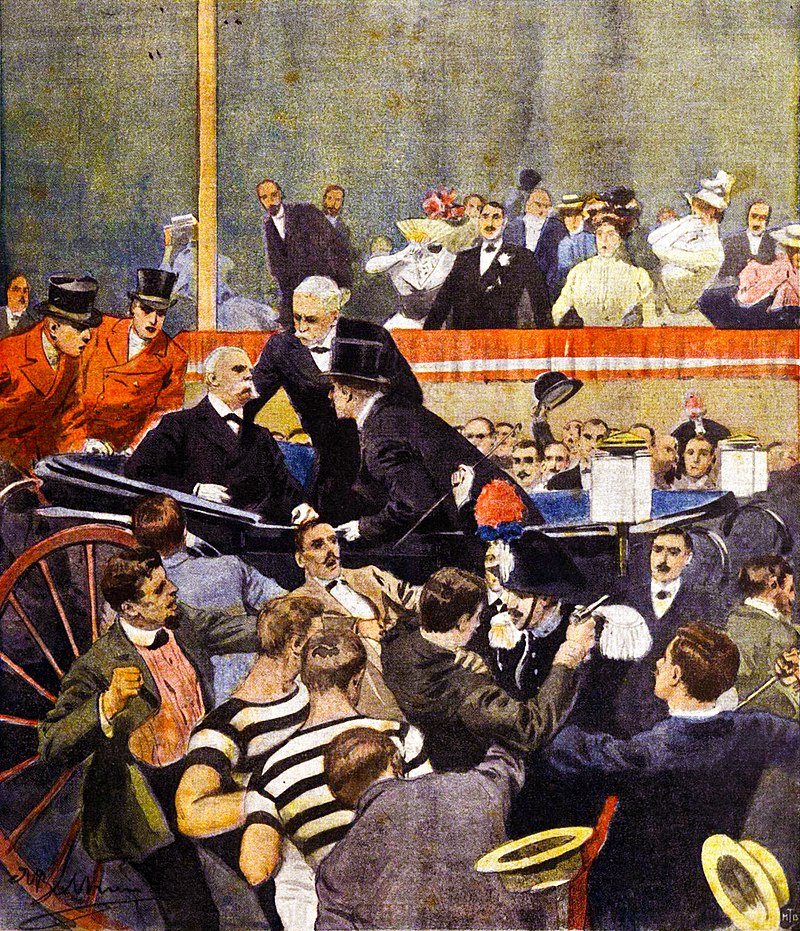

Umberto I il giorno dopo la strage si felicitò con i repressori. In segno di riconoscimento per quella che venne giudicata una brillante azione, il 5 giugno 1898 Bava Beccaris ricevette dal re stesso la Gran Croce dell’Ordine militare di Savoia e il 16 giugno 1898 venne nominato senatore del Regno. Tutto questo in una delle maggiori regioni del Sud Europa, che guidava l’espansione economica del Paese e nella quale era raccolta la metà dell’intera industria italiana.

Perché una arretratezza così profonda? Perché una convivenza civile così lacerata? Perché una reazione così feroce? Perché giungere a queste efferatezze? Perché due anni dopo il Paese sconcertato dovette nuovamente assistere al riuscito sciopero generale di Genova, il primo proclamato in una città italiana per protestare per la chiusura della locale Camera del Lavoro decisa dal prefetto, e nello stesso anno dovette subire il trauma della uccisione di re Umberto I da parte dell’anarchico Bresci che intendeva in tal modo vendicare i morti del ’98?

Perché solo dopo questi terribili accadimenti la parte più avveduta delle classi dirigenti del Paese, valutato ormai insopportabile tale stato di cose, tentò tra mille difficoltà di attuare una svolta liberale con i governi Zanardelli e Giolitti?

E infine perché quella svolta, pur costituendo una novità nella nostra storia patria, non portò alla realizzazione di una democrazia compiuta, e vide infrangersi le sue potenzialità su nuovi eccidi proletari finché la strage di minatori del 1904 a Buggerru innescò il primo sciopero generale nazionale dichiarato in un Paese europeo e rese evidenti i limiti di quel disegno politico pur innovativo?

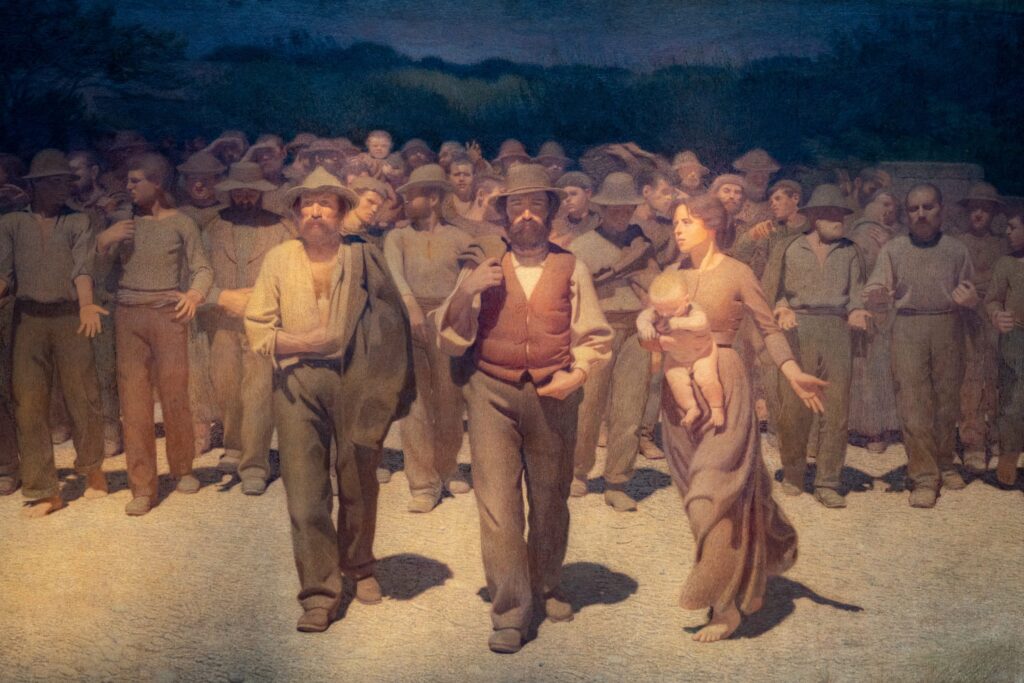

Nell’Italia dell’Ottocento le classi dirigenti e una borghesia contrassegnata da componenti deboli, grette e arretrate consideravano il conflitto sociale ai margini della convivenza democratica. In una società dai caratteri fortemente illiberali le lotte del lavoro per la propria emancipazione e per i diritti venivano considerate come atti sovversivi da considerarsi un nemico interno.

I gendarmi venivano abitualmente schierati a difesa degli industriali, degli agrari e dei crumiri. Una costante della storia nazionale; l’uso sconsiderato della violenza è stato periodicamente messo in campo da una parte delle classi dirigenti italiane ogniqualvolta gli strumenti democratici non sono stati sufficienti nel contrastare le iniziative delle forze del lavoro.

I gendarmi venivano abitualmente schierati a difesa degli industriali, degli agrari e dei crumiri. Una costante della storia nazionale; l’uso sconsiderato della violenza è stato periodicamente messo in campo da una parte delle classi dirigenti italiane ogniqualvolta gli strumenti democratici non sono stati sufficienti nel contrastare le iniziative delle forze del lavoro.

Giolitti e Zanardelli, che pure erano dei liberali moderati, convinsero il sovrano a una maggior cautela di fronte ai rischi di una politica repressiva, per non fare seguire all’attentato regicida di Monza una politica repressiva ma un tentativo di apertura che ancora una volta ebbe luogo in virtù della forte risposta popolare allo scioglimento forzato della Camera del Lavoro di Genova.

Ma la violenza venne usata ancora assai frequentemente, né Zanardelli né Giolitti rinunciarono a usare l’esercito come elemento di repressione e la timida stagione liberale da loro avviata ebbe un riscontro temporale e un respiro politico breve e non modificò alcuni inquietanti tratti di fondo della società italiana.

Questi tratti hanno accompagnato la storia d’Italia sin dalla sua nascita. Dalle tante stragi proletarie perpetrate dopo l’unità d’Italia si è giunti all’obbrobrioso ventennio nero del fascismo e anche nell’Italia repubblicana si è passati dall’eccidio di Portella della Ginestra alla strage di Piazza Fontana del 1969 e al terrorismo nero e brigatista di anni ancora recenti.

Il mondo del lavoro dai tragici avvenimenti del 1898 si trovò drammaticamente a identificare il problema della libertà come inestricabilmente legata all’affermazione dei diritti del lavoro e dunque alla limitazione dei diritti e delle libertà altrui. I ceti economici lo intuirono per tempo e affossarono anche Giolitti poiché la libertà politica presupponeva che ci fosse uno scambio di libertà tra i diritti dell’impresa e i diritti del lavoro. Le classi dirigenti preferirono invece confrontarsi con l’obiettivo, se non di togliere, di limitare al massimo i diritti del lavoro. Questioni che si ritroveranno in tutti i passaggi cruciali della storia d’Italia.

Carlo Ghezzi, vicepresidente nazionale Anpi

Pubblicato domenica 30 Aprile 2023

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/maggio-1898-i-cannoni-di-bava-beccaris-sui-lavoratori/