Con il precipitare delle tensioni tra Russia e Ucraina, alla fine del febbraio 2022, si è ridestato dal sopore della memoria l’incubo del ricorso all’«arma di distruzione assoluta», che ha accompagnato le generazioni del secondo dopoguerra fino al dissolversi del bipolarismo sovietico-statunitense nel 1989. È tornato così ad aggirarsi il raccapricciante spettro dei bombardamenti atomici, che in pochi minuti hanno polverizzato le cittadine giapponesi di Hiroshima, il 6 agosto 1945, e di Nagasaki, tre giorni dopo.

Si è trattato di devastazioni di crudeltà inaudita. Una luce abbagliante, una pioggia nera, la nuvola a fungo con le sue esiziali radiazioni, una morte agghiacciante sono state le lugubri conseguenze della deflagrazione di un’arma capace di uccidere, con un sol colpo, a Hiroshima 140.000 persone, di cui 71.000 immediatamente e il resto nel giro di alcuni mesi, e a Nagasaki 35.000-40.000 all’istante e complessivamente circa 80.000.

Tragico il calvario, indelebili le ferite psico-fisiche degli hibakusha, dei “sopravvissuti” alla dirompente onda d’urto, all’eccezionale calore provocati dall’esplosione delle prime bombe nucleari (“Little Boy” e “Fat Man” in codice). A Hiroshima la temperatura ha fuso qualsiasi cosa con i suoi 3.870 gradi; ha ustionato, carbonizzato e sfigurato orribilmente decine e decine di migliaia di corpi.

A distanza di sessant’anni da quell’evento spartiacque Takashi Tanemori, che all’epoca era un bambino, ha dolorosamente detto, rendendo una testimonianza particolarmente significativa quanto sconvolgente: “A me la bomba ha portato via tutto. Ha annichilito la mia infanzia, ha distrutto la mia famiglia. Di mia madre e mia sorella minore si perse ogni traccia il 6 agosto, non fu mai ritrovato neanche un frammento dei loro corpi. Mio padre morì il 3 settembre per le ustioni, le ferite e le radiazioni; mia sorella maggiore il 5. Un mese dopo erano morti anche i nonni. Io solo ero vissuto per miracolo, non so se per volontà di Dio o di Buddha. Ma la società da quel giorno prese a guardarmi con disgusto, ero un relitto dell’atomica, un orfano della disfatta. A 16 anni tentai il suicidio. Ho perso la vista. Ho avuto un cancro e hanno dovuto togliermi lo stomaco. A 40 anni avevo già sofferto due infarti. Sono stato mandato in California una prima volta nel 1956 per curarmi, e fui quasi ammazzato di nuovo, ridotto a topo da laboratorio per le prime ricerche di un certo dottor Gallop sugli effetti delle radiazioni atomiche. I duecentomila che a Hiroshima e Nagasaki morirono sul colpo non furono i più sfortunati. Loro sono andati in paradiso subito”.

Takashi Tanemori è stata una delle tantissime vittime della sproporzionata “vendetta” statunitense per la disfatta patita in virtù del proditorio attacco sferrato a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, dal Giappone imperiale, che ambiva a impadronirsi dell’intera area del Pacifico. In vista di ciò il militarismo nipponico non ha esitato ad avvalersi anche di armi chimiche e batteriologiche. Sotto la guida del dottor Shiro Ishii, la famigerata Unità 731 ha inoculato dal 1932 al 1945 i batteri dell’antrace, del tifo e del colera a prigionieri cinesi, coreani, sovietici e americani; ha predisposto bombe biologiche per colpire le popolazioni civili; ha infettato i raccolti o avvelenato alimenti e fonti d’acqua; ha sottoposto uomini e donne ad atroci esperimenti senza anestesia.

Il lancio degli ordigni nucleari su Hiroshima e Nagasaki effettuato dagli Stati Uniti – l’unico Paese al mondo ad aver sganciato finora delle bombe atomiche – è stato l’epilogo del conflitto nel Pacifico, nonché della seconda guerra mondiale. Sconfitto sanguinosamente sulle isole di Iwo Jima e Okinawa, nonostante la strenua resistenza dei suoi soldati, l’impero del Sol Levante ha visto sistematicamente violato il suo territorio metropolitano a partire dall’operazione Meetinghouse, quando – nella notte tra il 9 e il 10 marzo 1945 – Tokyo (l’immensa e popolosa capitale) è stata il bersaglio di un micidiale raid aereo, che ha causato quasi 84.000 morti. Da quel momento e fino al giugno 1945 il XXI Comando Bombardieri, sotto la guida del generale maggiore Curtis LeMay, ha riversato una pioggia di fuoco su circa settanta centri urbani, impiegando soprattutto bombe incendiarie per incenerire le «città di carta» nipponiche.

Decisivo l’ingresso in scena delle «Superfortezze volanti», contro le quali ben poco potevano le difese antiaeree. È stata l’ennesima pagina scritta dal terrorismo aereo, inaugurato dalla “Legione Condor” nazista a Guernica, il 26 aprile 1937, nel corso della guerra civile spagnola e proseguito con la distruzione di Coventry nel 1940 a opera della Luftwaffe, in risposta della quale ci sarà la tempesta di fuoco britannica su Dresda nel febbraio 1945.

Le bombe atomiche sul Giappone – è il caso di ricordarlo – costituiscono una questione ancora aperta. Sul piano militare – ci si continua a chiedere – era inevitabile ricorrere a esse? Erano fondati i timori sulla capacità di resistere efficacemente da parte di un esercito e di un Paese stremati, come quelli nipponici? Avevano davvero ragione gli alti comandi statunitensi, che paventavano il sacrificio tra 50.000 e 250.000 soldati alleati, qualora si fosse invaso il Giappone e si fosse combattuto villaggio per villaggio?

Queste stime sono state da tempo contestate, specialmente è stata messa in discussione dagli storici la tesi secondo cui l’annichilimento di Hiroshima e Nagasaki sia servito ad abbreviare la guerra, a non rendere più alto il tributo di sangue per la vittoria finale sui «figli del Sol Levante». Per dirla con Ronald Takaki (1939-2009), professore nelle università di Los Angeles e di Berkeley, le bombe atomiche sulle due città nipponiche sono da considerarsi «armi di terrore puro e semplice», ad onta di quanti – in nome di una visione giustificatoria della storia – tendono a presentarle tuttora come un’extrema ratio, insistendo sulla necessità salvifica del loro uso per piegare l’indomito Giappone imperiale, ritenuto ancora in grado di infliggere un numero consistente di perdite alle truppe alleate. È indubbio, comunque, che la loro inedita letalità sia stata sperimentata non su isolate basi militari, ma intenzionalmente su centri pulsanti di vita, appositamente selezionati.

Com’è noto, dalla guerra sono usciti radicalmente modificati i rapporti di forza tra le compagini statuali, con gli Usa e l’Urss indiscussi primattori della ribalta internazionale. Ciò va visto come l’esito della partita disputatasi, sui campi di battaglia quanto a tavolino, fra i principali membri della «grande alleanza antifascista» (Gran Bretagna, Usa e Urss), divisi da interessi e strategie divergenti. Se non si tiene conto di quest’aspetto, non si comprendono appieno le ragioni che hanno indotto il presidente democratico Harry Truman, subentrato a Franklin Delano Roosevelt nell’aprile 1945, a prendere qualche mese più tardi la grave decisione di usare quella che veniva chiamata in gergo “bomba A”: mostrare la superiorità militare e tecnologica degli Usa, accreditarsi come i soli vincitori degli eredi dei samurai e soprattutto lanciare un segnale di forza al Cremlino, centro del comunismo sovietico e mondiale.

Il 1945 si è chiuso, dunque, con l’avvento di un nuovo ordine internazionale, che ha sancito la fine del primato dell’Europa, retrocessa da fulcro di sconfinati imperi a duplice appendice di una potenza extraeuropea e di una potenza eurasiatica. Quell’anno si è posto come l’inizio dell’«era atomica», coincidente sino al 1989 con la guerra fredda, la cui drammatica ambivalenza è stata riassunta dal pensatore liberale francese, Raymond Aron, nell’efficace formula «pace impossibile – guerra improbabile».

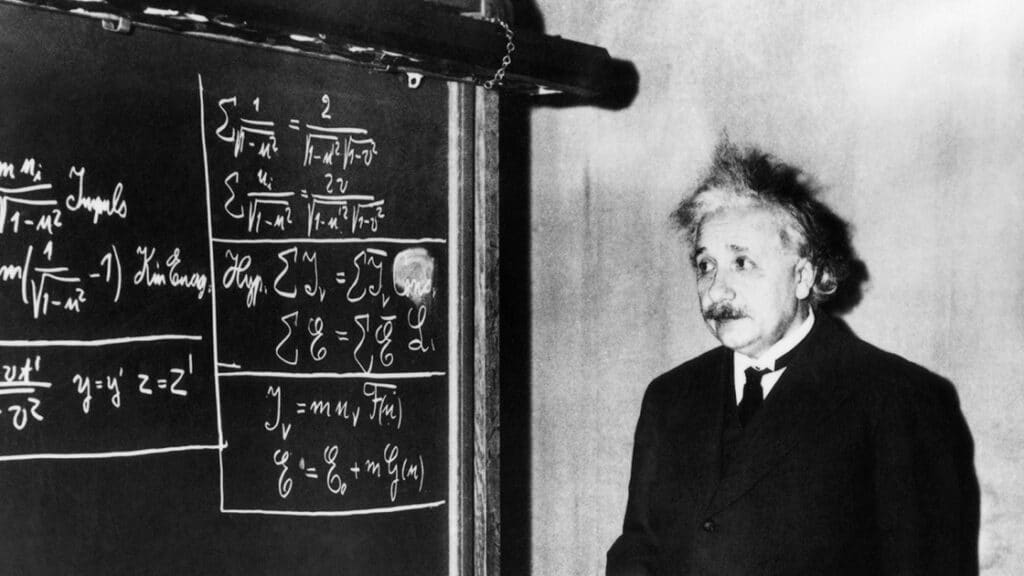

Si è aperto allora un periodo nel corso del quale si è utilizzata, in modo crescente, l’energia nucleare in campo civile e si è fatta spasmodica la corsa agli armamenti atomici, animata soprattutto da Washington e Mosca, che hanno riempito i propri arsenali di missili sempre più sofisticati e potenti e compiuto innumerevoli test nucleari, arrecando anche incalcolabili danni all’ecosistema. Sui terribili effetti di un’«apocalisse atomica» suonano come un severo monito le parole pronunciate da Albert Einstein, il grande fisico pacifista: «Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma la Quarta sì: con bastoni e pietre».

Con lo sgancio degli ordigni nucleari sul Giappone si evocano – si badi – scenari addirittura più inquietanti della spirale di distruzioni e di violenze, che ha contraddistinto il secondo conflitto mondiale, un conflitto senza regole e senza limiti alla volontà d’annientamento. Rispetto alle ecatombi del passato, nel Novecento ha preso corpo la «barbarie civilizzata», una peculiare barbarie, manifestatasi nella Grande guerra (1914-`18) e portata alle estreme conseguenze da Auschwitz e Hiroshima. Auschwitz, simbolo per antonomasia della Shoah, più che segnare una regressione nel processo di civilizzazione, ha rivelato il volto oscuro, ferino del progresso industriale e tecnico-scientifico.

Il genocidio degli ebrei e l’eliminazione dei diversi, dei «nemici politico-razziali» a opera del nazismo sono stati gli spaventosi risvolti dell’affermarsi del «totalitarismo tecnico», di cui le esplosioni nucleari nell’agosto 1945 costituiscono il punto di non-ritorno che ha preannunciato la possibilità della fine di ogni forma di vita sulla Terra. Neppure nell’intervento statunitense in Vietnam (1964-1975), basato su una meticolosa pianificazione e sull’impiego massiccio del napalm e dei defolianti, il massacro è assurto a fine in sé, per quanto sia stato elevatissimo il numero dei civili uccisi. È Hiroshima l’atto di guerra che maggiormente richiama Auschwitz, sono le camere a gas e le bombe nucleari ad incarnare il sinistro emergere della «barbarie tecno–burocratica moderna».

Il fungo atomico di Hiroshima e Nagasaki, a conclusione di un conflitto che si è lasciato alle spalle immani rovine e oltre 55 milioni di morti, di cui ben 30 fra i civili, è, dunque, l’emblema più macroscopico della distruttività, senza precedenti, della produzione e della società moderne. È il terrificante approdo del «progetto Manhattan», avviato nel 1939 dal governo statunitense per giungere a costruire prima degli scienziati al servizio del nazismo la nuova arma di distruzione di massa.

Affidato al fisico Julius Robert Oppenheimer, costato la stratosferica cifra di 2 miliardi di dollari, ha coinvolto le menti scientifiche più brillanti dell’epoca e oltre 130.000 persone sparse in centinaia di laboratori segreti e mobilitate per mettere a punto il primo prototipo della bomba atomica, la cui straordinaria potenza è stata testata ad Alamogordo nel luglio 1945.

Sulle implicazioni etiche di quella scioccante realizzazione, frutto della cooperazione tra la ricerca scientifica e il «complesso militar-industriale» capitalistico, ha osservato lucidamente Leonardo Sciascia ne La scomparsa di Majorana (Einaudi, 1975): «Quando si maneggia, anche se destinata ad altri, la morte – come la si maneggiava a Los Alamos – si è dalla parte della morte e nella morte. A Los Alamos si è insomma ricreato quello […] che si credeva di combattere». Pochi, però, nel lontano 1945 si sono resi conto della frattura provocata dalle deflagrazioni atomiche: alcuni scienziati e uomini di pensiero, tra cui il franco-algerino Albert Camus, che a caldo, l’8 agosto, mentre l’Urss scendeva in guerra contro il Giappone, ha scritto lapidariamente: «La civiltà meccanica è giunta al suo ultimo grado di ferocia».

Francesco Soverina, Istituto campano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

Pubblicato venerdì 5 Agosto 2022

Stampato il 19/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/il-fungo-atomico-hiroshima-e-nagasaki/