L’inquieto e inquietante “presente” in cui tutti noi siamo immersi è caratterizzato da un lato dall’approfondirsi della crisi delle liberal-democrazie in Occidente e dall’affermarsi del populismo d’estrema destra, dall’altro dal vorticoso ridefinirsi delle relazioni internazionali in un contesto geopolitico segnato da due gravi focolai bellici (il conflitto russo-ucraino e il riaccendersi di quello israelo-palestinese) e dall’aggressivo dinamismo dell’amministrazione statunitense capeggiata dal tycoon di New York Donald Trump. Senza cadere nella trappola di istituire estrinseche analogie, ma nel tentativo di contribuire ad avere maggiore consapevolezza dei rischi incombenti sull’attuale fase storica, vale la pena riandare con la mente agli anni Trenta del Novecento, quando l’imperversare della grande depressione economica rivela in maniera incontrovertibile come non ci sia alcun meccanismo autoregolatore interno al sistema capitalistico, quando la divaricazione tra capitalismo e democrazia porta alla fascistizzazione di larga parte dell’Europa sullo sfondo di un acuto scontro sociale e politico.

Allora si registra, sulla scena politica, una stretta connessione tra i fattori interni e quelli internazionali. Se in quel magmatico periodo l’intreccio di “interno” e di “esterno” dà luogo a una miscela altamente esplosiva, ora può essere il catalizzatore di inediti, pericolosi scenari in un tornante storico in cui peraltro sempre più si fanno sentire gli effetti degli sconvolgimenti climatici.

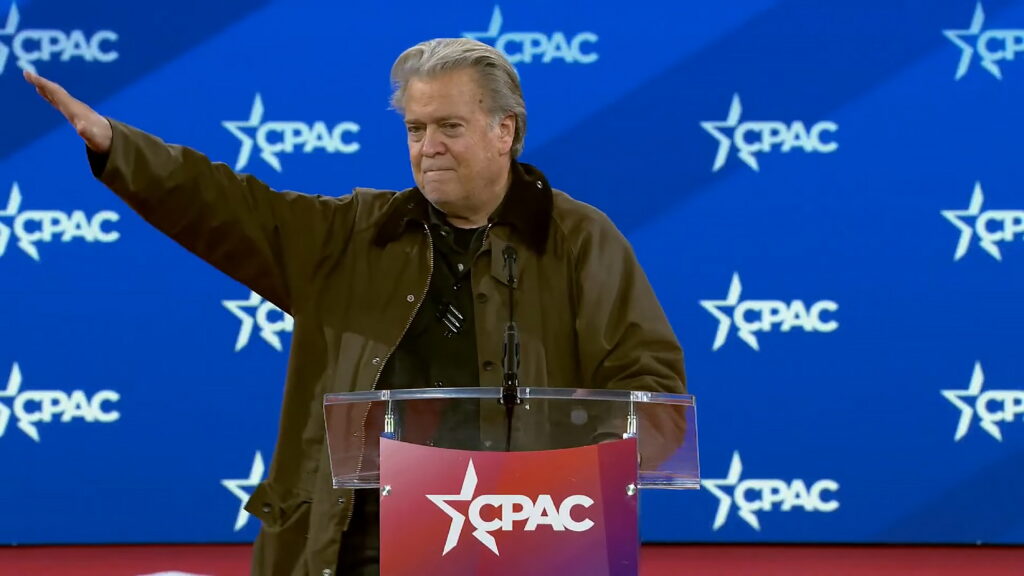

Una riprova – ove mai ce ne fosse bisogno – dell’interrelazione tra “interno” ed “esterno” è, fra gli altri, l’endorsement, il conclamato sostegno all’AfD, la destra ultranazionalista tedesca, da parte di Elon Musk e di J. D. Vance, rispettivamente braccio destro e vicepresidente di Trump, nonché i bracci tesi nel saluto nazista del proprietario di Tesla e di X e di Steve Bannon, ex capo stratega della Casa Bianca ed ex consigliere del presidente Usa nello scorso mandato, alla convention conservatrice in corso a Washington.

Il compenetrarsi dell’una e dell’altra dimensione della politica appare evidente a molti in Europa, in seguito all’insediamento alla testa del governo in Germania, il 30 gennaio 1933, di Adolf Hitler, teorizzatore di una cupa dottrina razzista, pangermanista, antisemita e antislava, in nome della purezza della presunta razza ariana. Che questa traumatica novità nel cuore del Vecchio Continente, coronamento della «rivoluzione legale» condotta dal nazismo all’interno delle istituzioni weimariane, abbinata all’uso sistematico della violenza nelle piazze, abbia implicazioni che trascendono i confini tedeschi ed investono i precari equilibri europei, viene tempestivamente sottolineato da coloro ai quali non era sfuggita la potenzialità del fascismo di proiettarsi al di là delle Alpi.

Il compenetrarsi dell’una e dell’altra dimensione della politica appare evidente a molti in Europa, in seguito all’insediamento alla testa del governo in Germania, il 30 gennaio 1933, di Adolf Hitler, teorizzatore di una cupa dottrina razzista, pangermanista, antisemita e antislava, in nome della purezza della presunta razza ariana. Che questa traumatica novità nel cuore del Vecchio Continente, coronamento della «rivoluzione legale» condotta dal nazismo all’interno delle istituzioni weimariane, abbinata all’uso sistematico della violenza nelle piazze, abbia implicazioni che trascendono i confini tedeschi ed investono i precari equilibri europei, viene tempestivamente sottolineato da coloro ai quali non era sfuggita la potenzialità del fascismo di proiettarsi al di là delle Alpi.

«Con la vittoria del nazionalsocialismo in Germania – scrive a caldo il fondatore di Giustizia e Libertà, Carlo Rosselli – il fascismo, che dai più fu considerato un fenomeno strettamente italiano, diviene un fatto europeo» [1]. Già in un testo datato 10 giugno 1933 (Che cos’è il nazionalsocialismo?), Lev Trockij, uno dei massimi artefici della Rivoluzione d’Ottobre, si sofferma sulle condizioni storiche dell’ascesa del nazismo in Germania, in particolare sulle ragioni che consentono al movimento della croce uncinata di sedurre le masse dei ceti medi, notando come «la nazione di Hitler è l’ombra mitologica della piccola borghesia stessa, delirio patetico che le mostra il regno millenario sulla terra», in una visione allucinata e allucinante impregnata di «materialismo zoologico» [2].

Nell’agosto del 1933 lo studioso cecoslovacco Josef Ludvík Fischer, che è stato professore di sociologia e di filosofia a Brno e Olomouc, conclude il suo libro, dall’eloquente titolo, La crisi della democrazia. Rischi mortali e alternative possibili, in cui riflette sulla percorribilità di una terza via rispetto alle democrazie parlamentari e al modello sovietico, una terza via capace di rappresentare una netta contrapposizione, sul piano teorico e politico, al pericolo costituito dal fascismo. Rileva con lucido realismo come «la tendenza alla democrazia sta scomparendo rapidamente non soltanto nelle masse ma anche in quegli strati sociali che chiamiamo «intelligenza». Soprattutto poi nella giovane intelligenza». «La democrazia – aggiunge amaramente – minaccia di diventare passato e il presente minaccia di ignorarla» [3]. La «spada di Damocle» pendente sul capo delle democrazie liberali è brandita specificamente dal fascismo, che concepisce «lo Stato come espressione della società nazionale organizzata nel senso di una realtà “spirituale” e “morale”» e dal nazismo, che comprende «la nazione nella razza» e mette lo Stato «al servizio dell’idolatria razziale» [4].

Da quanto appena si è detto, risalta come in tutta Europa dirigenti politici e intellettuali siano stati profondamente colpiti dalla tumultuosa crescita del movimento nazista, che era passato dal 2,6% dei suffragi nelle elezioni del 20 maggio 1928 al 43,8% dei voti in quelle del 5 marzo 1933, tenutesi pochi giorni dopo la messinscena dell’incendio del Reichstag e la feroce caccia ai comunisti. Si trattava di spiegare il successo di un partito reazionario di tipo nuovo, con un robusto seguito di massa, che stava rapidamente edificando una dittatura su basi intransigentemente razzistiche, intenzionato a scardinare gli assetti internazionali e capace di dare risposte efficaci, per quanto distorte e aberranti, alla volontà di riscatto allignante nella società tedesca dopo l’umiliazione della «pace cartaginese» di Versailles e al terremoto socio-economico causato dalle ripercussioni della Grande depressione.

In una situazione storica fortemente condizionata dall’avvento del nazismo al potere, dall’espansione su scala europea del fascismo (una costellazione politico-ideologica sostenuta da quanti ripudiano il liberalismo e aborriscono il comunismo), in Francia si costituiscono le prime leghe fasciste, mentre nei mesi iniziali del 1933 appaiono le prime traduzioni del Mein Kampf di Hitler. Nel novembre dello stesso anno il filosofo Georges Bataille pubblica su La Critique Sociale la prima parte del saggio La struttura psicologica del fascismo (la seconda uscirà nel marzo 1934), avviando un’acuta riflessione sulla singolarità del fenomeno fascista proprio nel momento del suo pieno affermarsi sulla scena europea. Mediante un’analisi di taglio filosofico, attraverso un originale confronto con il marxismo, Bataille decodifica il fascismo da un’inedita prospettiva all’incrocio tra sociologia e psicanalisi, argomentando come esso abbia una notevole capacità d’infiltrazione, di contaminazione, in quanto è una tendenza interna che attraversa tutti gli individui, e come le masse non solo siano costrette, ma desiderino il fascismo.

In una situazione storica fortemente condizionata dall’avvento del nazismo al potere, dall’espansione su scala europea del fascismo (una costellazione politico-ideologica sostenuta da quanti ripudiano il liberalismo e aborriscono il comunismo), in Francia si costituiscono le prime leghe fasciste, mentre nei mesi iniziali del 1933 appaiono le prime traduzioni del Mein Kampf di Hitler. Nel novembre dello stesso anno il filosofo Georges Bataille pubblica su La Critique Sociale la prima parte del saggio La struttura psicologica del fascismo (la seconda uscirà nel marzo 1934), avviando un’acuta riflessione sulla singolarità del fenomeno fascista proprio nel momento del suo pieno affermarsi sulla scena europea. Mediante un’analisi di taglio filosofico, attraverso un originale confronto con il marxismo, Bataille decodifica il fascismo da un’inedita prospettiva all’incrocio tra sociologia e psicanalisi, argomentando come esso abbia una notevole capacità d’infiltrazione, di contaminazione, in quanto è una tendenza interna che attraversa tutti gli individui, e come le masse non solo siano costrette, ma desiderino il fascismo.

Tra i pensatori che allora si sforzano di comprendere filosoficamente l’essenza del nazismo si colloca, a buon diritto, il giovane ebreo lituano naturalizzato francese Emmanuel Levinas, con il breve ma importante saggio Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, apparso nel novembre 1934 sulla rivista del cattolicesimo progressista «Esprit» di Emmanuel Mounier. Si è – occorre rammentarlo – qualche anno prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale e del consumarsi della terrificante tragedia che è stata la Shoah. In poche, ma densissime pagine Levinas mette a fuoco la rottura catastrofica provocata dal nazismo, che spezza il nesso tra spirito e corpo, incatenando il primo al secondo, ingabbiandolo dentro il carcere del corpo, facendo del «biologico, con tutta la fatalità che comporta, […] più che un oggetto della vita spirituale […] il cuore» di essa [5].

Tra i pensatori che allora si sforzano di comprendere filosoficamente l’essenza del nazismo si colloca, a buon diritto, il giovane ebreo lituano naturalizzato francese Emmanuel Levinas, con il breve ma importante saggio Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, apparso nel novembre 1934 sulla rivista del cattolicesimo progressista «Esprit» di Emmanuel Mounier. Si è – occorre rammentarlo – qualche anno prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale e del consumarsi della terrificante tragedia che è stata la Shoah. In poche, ma densissime pagine Levinas mette a fuoco la rottura catastrofica provocata dal nazismo, che spezza il nesso tra spirito e corpo, incatenando il primo al secondo, ingabbiandolo dentro il carcere del corpo, facendo del «biologico, con tutta la fatalità che comporta, […] più che un oggetto della vita spirituale […] il cuore» di essa [5].

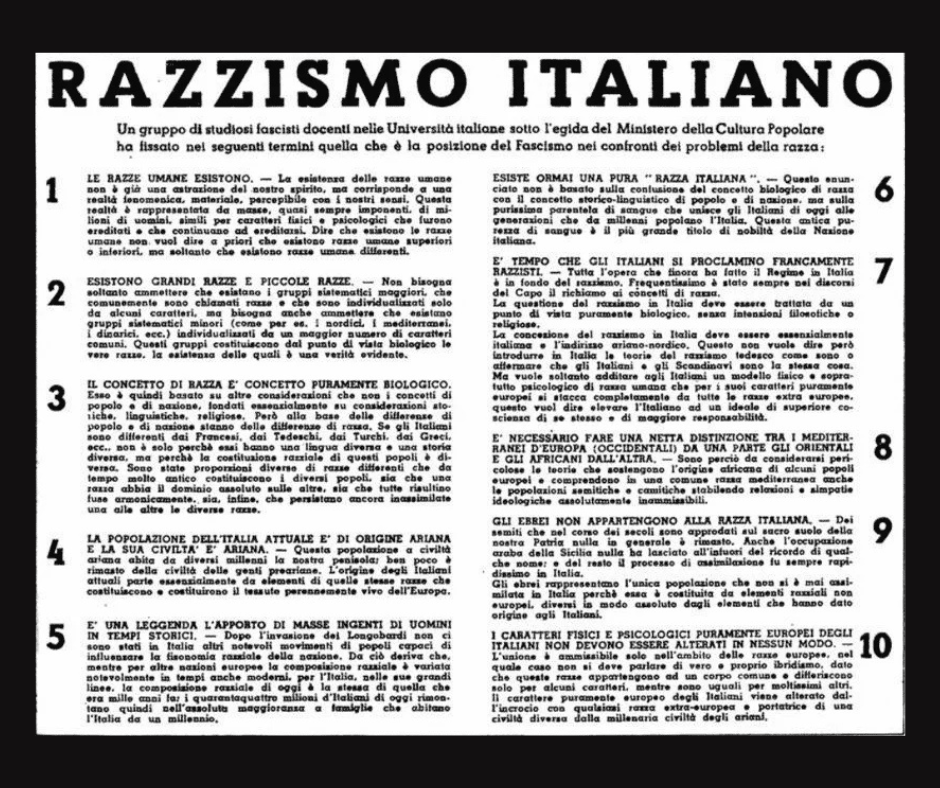

A suo avviso il nazismo, più che un’esplosione d’irrazionalità, è la rivelazione di una possibilità ontologica che sovverte, colpisce al cuore il concetto di umanità proprio della cultura e della tradizione giudaico-cristiana e liberale. Il razzismo nazista si configura, dunque, come una rivolta antiumanistica, che mette in causa «l’umanità stessa dell’uomo» [6]. Si pensi – è il caso di aggiungere – alla scelta della data in cui viene approvata la legge sulla sterilizzazione forzata dei disabili e minorati, oltre che per gli alcolisti cronici: 14 luglio 1933. Non c’era data più altamente simbolica dell’anniversario della presa della Bastiglia per manifestare la viscerale avversione verso gli immortali principi della Grande Rivoluzione, per negare l’ideale dell’eguaglianza, per ribadire la propria appartenenza alla “famiglia” del contro-illuminismo politico-ideologico. Lo farà esattamente cinque anni più tardi il fascismo, quando il 14 luglio 1938 pubblicherà sul «Giornale d’Italia» il cosiddetto Manifesto della razza.

Un altro straordinario intellettuale a rendersi conto – a ridosso degli eventi – della portata dirompente dell’affermazione nazista in Germania è lo scienziato sociale mitteleuropeo Karl Polanyi. Secondo questo lucido interprete e testimone del suo tempo, con la presa hitleriana del potere si varca «la soglia di un nuovo periodo storico», contraddistinto dalla liquidazione del sistema dei trattati di pace e dall’estensione e inasprimento dell’attacco del fascismo alla democrazia [7]. Complementari alla soppressione fascista della democrazia, con cui la «reazione militante» vuole mettere fine alla possibilità della classe operaia organizzata di allargare la sua influenza, sono il «nazional-imperialismo» e la propensione alla guerra. Di qui la spinta verso un nuovo conflitto generale, la corsa agli armamenti («il gran premio della morte»), che riprende e si intensifica proprio con il naufragio del sistema di Versailles e della Società delle Nazioni, impotente di fronte alle sortite imperialistiche del Giappone in Manciuria nel 1931, dell’Italia in Etiopia nel 1935 e della Germania in Europa.

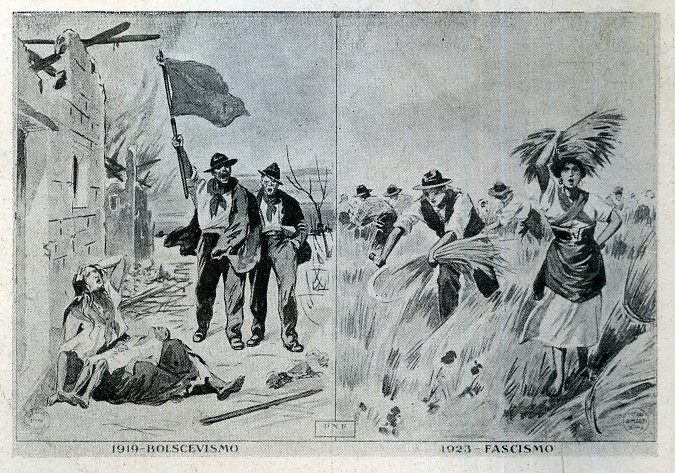

Polanyi – è opportuno evidenziarlo – ritiene il fascismo essenzialmente un movimento controrivoluzionario antisocialista, che si prefigge soprattutto di «combattere l’influenza della classe operaia mediante la distruzione della democrazia», attraverso la messa al bando del suffragio universale e del governo rappresentativo, cioè delle leve che hanno consentito ai lavoratori di farsi valere, sino ad arrivare al potere. Questo – chiarisce – «è sempre stato il fine del fascismo» [8]. Ed è lo stesso fine perseguito dagli «apologeti reazionari del capitalismo», che si appigliano all’«inevitabile debolezza dell’esperimento socialista sovietico per screditare il socialismo in generale» [9]. Essi agitano «lo spauracchio bolscevico» per mettere in ginocchio la democrazia, per ostruire la via principale attraverso la quale la classe operaia estende la sua influenza. È questa «la grande idea del fascismo»: «combattere la democrazia sotto la copertura di una crociata anticomunista» [10].

Sostenuto dagli «strati inferiori della classe media», impregnato di uno spirito ipernazionalistico, il fascismo si appella al patriottismo, scagliandosi contro il socialismo, per il suo credo internazionalistico, e in quanto «adempimento dell’idea della libertà in una moderna società industriale», in quanto promotore dell’«autorealizzazione della personalità umana» [11]. Inneggia all’uso della violenza e perciò disprezza il pacifismo, bollato come un «crimine», perché innaturale intralcio all’«eterno stato di guerra fra nazioni e fra popoli». Imperniato sul ripudio dell’autogoverno, delle istituzioni rappresentative, dei diritti civili, dell’«idea stessa della libertà e dell’autonomia dell’individuo» [12], il fascismo per Polanyi si configura come «l’apoteosi» della «schiavitù politica delle masse», come il regime intento a svellere «dal cuore degli uomini l’ideale socialista di una compiuta libertà» [13].

Sostenuto dagli «strati inferiori della classe media», impregnato di uno spirito ipernazionalistico, il fascismo si appella al patriottismo, scagliandosi contro il socialismo, per il suo credo internazionalistico, e in quanto «adempimento dell’idea della libertà in una moderna società industriale», in quanto promotore dell’«autorealizzazione della personalità umana» [11]. Inneggia all’uso della violenza e perciò disprezza il pacifismo, bollato come un «crimine», perché innaturale intralcio all’«eterno stato di guerra fra nazioni e fra popoli». Imperniato sul ripudio dell’autogoverno, delle istituzioni rappresentative, dei diritti civili, dell’«idea stessa della libertà e dell’autonomia dell’individuo» [12], il fascismo per Polanyi si configura come «l’apoteosi» della «schiavitù politica delle masse», come il regime intento a svellere «dal cuore degli uomini l’ideale socialista di una compiuta libertà» [13].

Per tutte queste considerazioni Polanyi individua nell’antitesi fascismo/democrazia, la ineludibile alternativa di fronte alla quale è posta la società: «nel lungo periodo, una moderna società industriale può solo essere democratica oppure fascista. Essere basata sull’ideale dell’eguaglianza e della comune responsabilità umana, oppure sulla negazione di esso. Ma nelle condizioni odierne della vita sociale la democrazia non può essere mantenuta senza che i principi democratici vengano estesi alla società intera, compreso il sistema economico. È quel che si usa chiamare socialismo» [14].

«Il sorgere del fascismo – osserva Karl Polanyi, cogliendone una delle implicazioni più significative – ha un’importanza fondamentale riguardo alle guerre sociali e alle guerre civili del nostro tempo» [15]. Inedita forma di controrivoluzione, il fascismo si fonda – oltre che sull’esercizio della violenza – sulla mobilitazione di massa e, proprio per questo, «si differenzia dalla pura dittatura militare, dalla ‘reazione’ alla vecchia maniera e anche da un governo autoritario» [16]. In particolare, quello tedesco promuove – con le sue gigantesche, coreografiche manifestazioni – l’«apparente partecipazione delle masse», mentre persegue l’«esautorazione delle masse assicurata organizzativamente attraverso le masse stesse». Hitler diventa, così, il detentore del «monopolio reazionario delle masse» [17].

«Il sorgere del fascismo – osserva Karl Polanyi, cogliendone una delle implicazioni più significative – ha un’importanza fondamentale riguardo alle guerre sociali e alle guerre civili del nostro tempo» [15]. Inedita forma di controrivoluzione, il fascismo si fonda – oltre che sull’esercizio della violenza – sulla mobilitazione di massa e, proprio per questo, «si differenzia dalla pura dittatura militare, dalla ‘reazione’ alla vecchia maniera e anche da un governo autoritario» [16]. In particolare, quello tedesco promuove – con le sue gigantesche, coreografiche manifestazioni – l’«apparente partecipazione delle masse», mentre persegue l’«esautorazione delle masse assicurata organizzativamente attraverso le masse stesse». Hitler diventa, così, il detentore del «monopolio reazionario delle masse» [17].

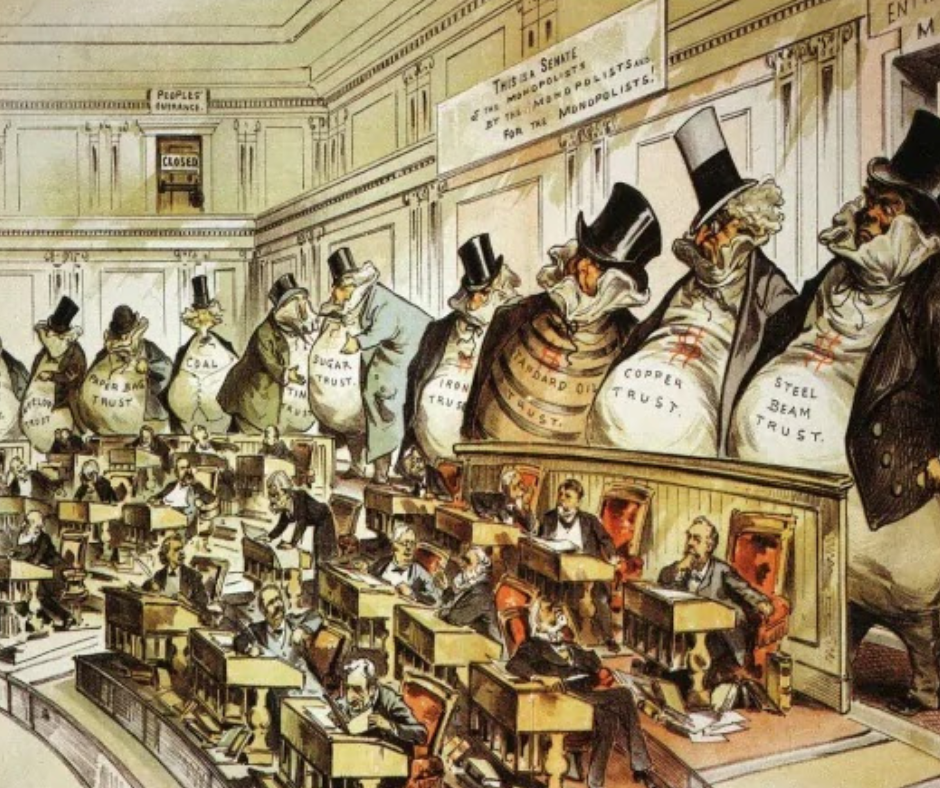

Coniugando la controrivoluzione con il revisionismo di marca nazionalista, l’antidemocrazia con l’espansionismo, la reazione in politica interna con l’aggressività in politica estera, i fascismi creano in Europa un clima da guerra civile permanente. Con la loro irruzione sullo scacchiere geopolitico la lotta di classe, azzerata all’interno, viene trasfigurata nella conflittualità tra Stati all’esterno. Per Polanyi, se «la raison d’être del fascismo» è la preservazione dei rapporti di produzione capitalistici, la loro protezione dalle rivendicazioni e pressioni del movimento operaio, l’essenza del fascismo consiste nel distruggere la «sostanza» stessa della democrazia [18], all’interno come all’esterno. A suo avviso, «i detentori della proprietà» sono i principali responsabili del completo abbattimento delle istituzioni democratiche, portato a termine dalle formazioni fasciste, la cui base di massa è costituita dallo strato inferiore della classe media. «Il fascismo – puntualizza Polanyi – non è altro che la più recente e virulenta esplosione del virus antidemocratico, insito nel capitalismo industriale fin dall’inizio» e teso a prevenire e stroncare «le forme popolari di governo» [19]. È la reazione antidemocratica tipica della «società di mercato», sia in generale, sia in determinati frangenti.

Coniugando la controrivoluzione con il revisionismo di marca nazionalista, l’antidemocrazia con l’espansionismo, la reazione in politica interna con l’aggressività in politica estera, i fascismi creano in Europa un clima da guerra civile permanente. Con la loro irruzione sullo scacchiere geopolitico la lotta di classe, azzerata all’interno, viene trasfigurata nella conflittualità tra Stati all’esterno. Per Polanyi, se «la raison d’être del fascismo» è la preservazione dei rapporti di produzione capitalistici, la loro protezione dalle rivendicazioni e pressioni del movimento operaio, l’essenza del fascismo consiste nel distruggere la «sostanza» stessa della democrazia [18], all’interno come all’esterno. A suo avviso, «i detentori della proprietà» sono i principali responsabili del completo abbattimento delle istituzioni democratiche, portato a termine dalle formazioni fasciste, la cui base di massa è costituita dallo strato inferiore della classe media. «Il fascismo – puntualizza Polanyi – non è altro che la più recente e virulenta esplosione del virus antidemocratico, insito nel capitalismo industriale fin dall’inizio» e teso a prevenire e stroncare «le forme popolari di governo» [19]. È la reazione antidemocratica tipica della «società di mercato», sia in generale, sia in determinati frangenti.

Dentro una gravissima crisi sistemica, quando in diversi Paesi si assiste al divorzio tra democrazia e capitalismo, il fascismo si accredita come «l’alternativa» che «vuole abolire la politica, assolutizzare l’economia, impossessarsi dello Stato e ‘separarlo’ dall’economia» [20]. Traduzione politica dell’alleanza fra le élites dominanti e i ceti medi, il fascismo, che – in virtù della sua forza seduttiva – ha un largo seguito di massa, costituisce una risposta organica alla crisi dell’«utopia liberale». Con i suoi molteplici strumenti analitici, adoperati per fornire un’efficace interpretazione su uno dei fenomeni più rilevanti del suo presente, Karl Polanyi si cimenta nell’arduo compito di comprendere caratteri, riflessi e direttrici della diffusione in Europa di quello che eloquentemente definisce «il virus fascista». Nel fare ciò, mette a fuoco la connessione tra totalitarismo [21] e guerra totale.

Dentro una gravissima crisi sistemica, quando in diversi Paesi si assiste al divorzio tra democrazia e capitalismo, il fascismo si accredita come «l’alternativa» che «vuole abolire la politica, assolutizzare l’economia, impossessarsi dello Stato e ‘separarlo’ dall’economia» [20]. Traduzione politica dell’alleanza fra le élites dominanti e i ceti medi, il fascismo, che – in virtù della sua forza seduttiva – ha un largo seguito di massa, costituisce una risposta organica alla crisi dell’«utopia liberale». Con i suoi molteplici strumenti analitici, adoperati per fornire un’efficace interpretazione su uno dei fenomeni più rilevanti del suo presente, Karl Polanyi si cimenta nell’arduo compito di comprendere caratteri, riflessi e direttrici della diffusione in Europa di quello che eloquentemente definisce «il virus fascista». Nel fare ciò, mette a fuoco la connessione tra totalitarismo [21] e guerra totale.

«Lo Stato totalitario» – precisa magistralmente l’intellettuale mitteleuropeo – è il popolo intero – organizzato per la «guerra totale»; per una guerra, cioè, nella quale ogni cellula della nazione cessa di avere alcun’altra funzione o valore che non sia di essere sacrificata nello sforzo supremo di annientare il nemico. Una guerra di questo tipo non comincia con l’inizio delle ostilità né cessa quando esse finiscono. Negli anni e nei decenni di preparazione apparentemente pacifica le energie degli uomini devono essere deviate in canali che accrescano al massimo la loro efficacia come unità impiegate in una guerra totale. Il materiale biologico stesso della vita umana dev’essere subordinato a quest’unico scopo. Una volta accettata la guerra come risposta finale al problema della storia, nessun altro esito è logicamente possibile. Per coerenza, i fascisti non possono evitare la conclusione che la vera natura umana risieda negli elementi animali che costituiscono l’uomo, non in quelli spirituali [22].

«Lo Stato totalitario» – precisa magistralmente l’intellettuale mitteleuropeo – è il popolo intero – organizzato per la «guerra totale»; per una guerra, cioè, nella quale ogni cellula della nazione cessa di avere alcun’altra funzione o valore che non sia di essere sacrificata nello sforzo supremo di annientare il nemico. Una guerra di questo tipo non comincia con l’inizio delle ostilità né cessa quando esse finiscono. Negli anni e nei decenni di preparazione apparentemente pacifica le energie degli uomini devono essere deviate in canali che accrescano al massimo la loro efficacia come unità impiegate in una guerra totale. Il materiale biologico stesso della vita umana dev’essere subordinato a quest’unico scopo. Una volta accettata la guerra come risposta finale al problema della storia, nessun altro esito è logicamente possibile. Per coerenza, i fascisti non possono evitare la conclusione che la vera natura umana risieda negli elementi animali che costituiscono l’uomo, non in quelli spirituali [22].

Lo Stato totalitario è dunque – conclude su questo punto Polanyi – «una fattoria per l’allevamento selezionato», per plasmare un tipo d’uomo che sia un docile strumento nelle mani dei propri padroni e al tempo stesso un efficiente esecutore dei loro ordini in caso di guerra. Nel nazismo – «nemico mortale di tutto il socialismo» – si riscontra una «perfetta adeguazione dei mezzi ai fini». E ciò rende il razzismo tedesco la forma più compiuta del fascismo [23].

Francesco Soverina, storico

[1] C. Rosselli, L’azione antifascista internazionale, in Scritti dall’esilio, I, “Giustizia e libertà” e la Concentrazione antifascista (1929-1934), Einaudi, Torino 1988, p. 244.

[2] L. Trockij, Scritti contro il nazismo 1930-1933, prefazione di C. Bellotto, A. C. Editoriale Coop, Milano 2010, p. 249.

[3] J. L. Fischer, La crisi della democrazia. Rischi mortali e alternative possibili, Einaudi, Torino 1977, p. XXXIII.

[4] Ivi, p. 137.

[5] E. Levinas, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 2014, p. 29.

[6] Ivi, p. 32.

[7] K. Polanyi, La pietra miliare del 1935 in Idem Cronache della grande trasformazione, a cura di M. Cangiani, Einaudi, Torino 1993, pp. 179-185.

[8] K. Polanyi, Europa 1937, Guerre esterne e guerre civili, a cura di M. Cangiani, Kari Polanyi Levitt e Donzelli editore, Roma 1995, p. 50.

[9] Ivi, p. 51.

[10]Ibidem.

[11] Ivi, p. 52.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem

[14] Ivi, p. 51.

[15] Ivi, p. 49

[16] K. Polanyi, Le premesse culturali del fascismo, in Idem, Una società umana, un’umanità sociale, a cura di M. Cangiani e C. Thomasberger, prefazione di K. Polanyi Levitt, Milano, Jaca Book, 2015, p. 217.

[17] K. Polanyi, Controrivoluzione, in Idem, Una società umana, un’umanità sociale, cit., p. 225.

[18] M. Cangiani, Democrazia e fascismo nel pensiero di Karl Polanyi, in «Studi storici», n. 3, 1990, p. 792.

[19] K. Polanyi, Il virus fascista, in Idem, Una società umana, cit., p. 255. Si tratta di due dattiloscritti non datati, ma probabilmente composti nella seconda metà degli anni Trenta o intorno al 1940.

[20] K. Polanyi, Le premesse culturali del fascismo, in Idem, Una società umana, cit., p. 220.

[21] Com’è noto, il termine totalitarismo è stato coniato dagli antifascisti intorno alla metà degli anni Venti; è stato poi utilizzato, capovolgendone l’iniziale connotazione dispregiativa, da Benito Mussolini per designare la pretesa del fascismo all’identificazione totale tra Stato e società. Sul dibattito suscitato dall’introduzione e dall’impiego di questa categoria euristica, fortemente connotata in senso politico-ideologico, cfr. S. Forti, Il totalitarismo, Roma-Bari, Laterza, 2001.

[22] Polanyi, Europa 1937, cit., pp. 53-54.

[23] Ivi, p. 54

Pubblicato sabato 22 Febbraio 2025

Stampato il 22/02/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/i-saluti-romani-di-musk-e-bannon-e-il-virus-fascista-nelleuropa-degli-anni-trenta/