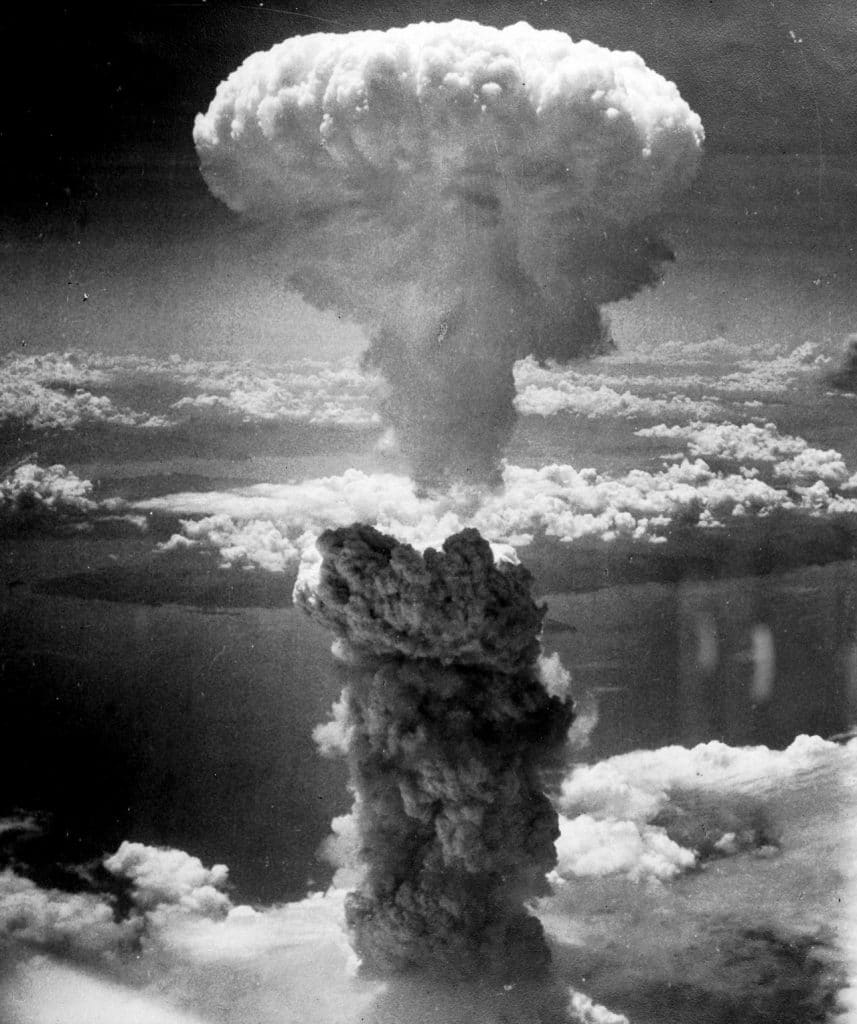

Sono trascorsi settantatré anni dalla fine della Seconda guerra mondiale: l’8 maggio 1945, la Germania nazista si arrendeva senza condizioni agli Alleati; tre mesi dopo, con il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima (6 agosto) e Nagasaki (9 agosto) e con la resa del Giappone, terminava la guerra nel Pacifico.

Gli anniversari, soprattutto quando riguardano eventi epocali e ormai distanti nel tempo, sono sempre una buona occasione per riflettere sul cammino percorso, sulle trasformazioni intervenute, sul lascito che un’esperienza così tremenda ha consegnato alle generazioni successive. E come non di rado accade quando si interroga il passato con fini non soltanto celebrativi, si scopre che la distanza cronologica non ha del tutto cancellato connessioni, rapporti e incroci che riconducono l’attualità a un passato che appare ancora in grado di insegnarci qualcosa.

Di certo, a un primo sguardo, il mondo di oggi sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il lungo dopoguerra segnato dal bipolarismo e dal confronto planetario tra il blocco sovietico e il blocco occidentale; la caduta del Muro di Berlino, il collasso dei regimi comunisti dell’Est, la riunificazione tedesca, hanno chiuso definitivamente un’epoca storica che alle generazioni nate a ridosso del secondo dopoguerra sembrava destinata a segnare non decenni, ma secoli. Si tratta di eventi noti, e il giudizio su di essi come punto di caduta di un’intera epoca storica appartiene ormai al senso comune collettivo ancor più che alle competenze specialistiche degli addetti ai lavori.

Tuttavia, negli anni, la visione trionfalistica che ha accompagnato la fine del secolo scorso, con l’idea di un cammino ormai spianato verso l’affermazione definitiva e incontrastata del blocco vincitore e della sua visione del mondo (chi non ricorda la tesi di Francis Fukuyama sulla fine della storia?) ha subito un precoce tramonto, a partire dall’11 settembre 2001, una data che segna non solo uno degli eventi più drammatici nella storia degli Stati Uniti, ma anche l’affacciarsi alla ribalta del terrorismo islamico e del suo progetto di affermarsi come soggetto politico globale, intenzionato a contrastare l’egemonia planetaria dell’Occidente.

Gli eventi che hanno fatto seguito all’attentato alle Twin Towers, dalla guerra in Afghanistan all’invasione dell’Iraq alla parabola del Daesh, non hanno soltanto alimentato nuovi focolai di tensione in Medio Oriente e nel Golfo Persico, ma hanno anche (e soprattutto) segnato profondamente la vita delle nostre comunità, ridefinendo in particolare i rapporti tra le istituzioni e i cittadini in materia di sicurezza e di garanzie democratiche, e radicando l’idea che prigioni e fortezze fossero il prezzo necessario da pagare per assicurare la vita e i beni dei cittadini.

Il fatto è che il mondo globale si è rivelato, soprattutto dal punto di vista del sistema delle relazioni internazionali, un mondo molto poco omogeneo, e sotto le grandi correnti di mutamento degli equilibri mondiali – a partire dallo spostamento verso l’Asia del centro del potere economico contestuale al logoramento dell’egemonia occidentale – si sono palesate, in controtendenza, altre correnti, di opposizione alle spinte centripete della globalizzazione, che rimettono in campo opzioni politiche ed economiche impensabili solo alcuni decenni or sono. La crisi economica del 2008 ha agito come catalizzatore di questo processo, che si è largamente alimentato, nelle aree più avanzate, dei disagi, delle paure e del disorientamento generati dall’aumento esponenziale delle diseguaglianze, dall’impoverimento dei ceti medi, dal venire meno delle protezioni offerte da uno stato sociale smantellato per fare spazio alle “magnifiche sorti e progressive” della rivoluzione neoliberista.

In Europa e negli Stati Uniti, gli eventi di questi ultimi anni sembrano quindi smentire molte certezze maturate sul finire del XX secolo; in particolare, l’opinione, ripetuta come una verità assodata anche in tempi recenti, che la progressiva integrazione delle economie e dei sistemi politici avrebbe portato a un’estinzione indolore dello Stato nazionale e a una progressiva e consensuale cessione di sovranità in direzione di soggetti sovranazionali (tema peraltro trattato esplicitamente all’articolo 11 della Costituzione repubblicana) e, in prospettiva, di forme di governo planetario. In particolare, il quadro irenico di un’Europa unificata sotto il segno della libera circolazione dei capitali, delle persone e dei servizi, già messo fortemente alla prova dalle politiche di austerity perseguite negli ultimi anni, sembra insidiato nei suoi stessi fondamenti dai risorgenti egoismi regionali, da ricorrenti pulsioni nazionaliste, da nuove rivendicazioni delle prerogative sovrane degli stati, che sono giunte ormai a mettere in discussione la stessa sopravvivenza dell’Unione.

Il “sovranismo” si dimostra, in questi contesti, un modello rassicurante per tutti coloro che hanno subito le conseguenze negative delle politiche di austerità, e i soggetti politici che se ne sono fatti portatori fino a oggi sono riusciti ad acquisire un ampio consenso, che, peraltro, in molte realtà (si veda il caso di alcuni paesi dell’Europa orientale), è stato utilizzato soprattutto per porre le premesse per una torsione autoritaria dell’ordinamento interno. Come già negli anni 30, la pressione sociale esercitata dalla crisi economica si rivela suscettibile di tradursi in un fattore di logoramento dei sistemi democratici, se questi ultimi non sono in grado di fare fronte efficacemente alla domanda di protezione e sicurezza che coinvolge settori sempre più ampi della società civile.

Anche i muri politici ed economici, nonché materiali, che si stanno innalzando come risposta prevalente (se non unica) a queste istanze, indicano come, a fronte della crisi dei modelli solidaristici e cooperativi, si ripropongano schemi di comportamento che sembravano consegnati definitivamente a un passato irripetibile: il protezionismo e il nazionalismo degli anni ’30 riecheggiano oggi nella politica commerciale degli Stati Uniti, nella Brexit, così come nelle barriere fisiche e legali con i quali Paesi tra loro profondamente diversi, dall’Ungheria di Orban agli Stati Uniti di Trump, cercano di porre un argine al fenomeno migratorio.

Insieme al riemergere di nessi inusitati con il passato, si susseguono episodi che ripropongono le logiche egemoniche e l’uso dei conflitti regionali come terreno di confronto mediato tra le grandi potenze: e, come negli anni della guerra fredda, il Medio Oriente si rivela il terreno privilegiato di scontro tra le potenze, oggi nella forma del confronto a distanza tra il nazionalismo di Putin e l’isolazionismo armato e avventurista di Donald Trump. Nel giro di poche settimane, con il bombardamento in Siria, l’apertura dell’ambasciata USA a Gerusalemme e l’uscita dall’accordo sul nucleare iraniano, il presidente statunitense ha vanificato i tentativi (peraltro non sempre riusciti) del suo predecessore di spegnere alcuni focolai di tensione nell’area, e al tempo stesso ha inferto un duro colpo alla tradizionale intesa con l’Europa.

Rinascita dei nazionalismi, crisi delle democrazie, muri che si alzano, nuovi focolai di tensione che si accendono: il contesto in cui cade il settantatreesimo anniversario della fine del più grande conflitto che la storia abbia mai conosciuto non è tale da incoraggiare uno sguardo fiducioso verso l’avvenire. Al tempo stesso non mancano spiragli e aperture che lasciano intravedere nuove e meno cupe prospettive.

È emblematico, a questo proposito, quanto è avvenuto il 27 aprile, al confine segnato dal 38° parallelo, con l’incontro tra il presidente della Corea del Nord Kim Jong Un e il suo omologo del Sud Moon Jae-in, dopo mesi di tensione e all’esito di un intenso lavorio diplomatico sotterraneo che ha coinvolto anche Stati Uniti e Cina, riluttanti gli uni, preoccupata di porre un argine all’attivismo di un alleato sempre più scomodo, l’altra. Agli storici del futuro compete l’arduo compito di comprendere in quale misura il calcolo razionale da un lato e l’azzardo irresponsabile dall’altro abbiano ispirato le mosse del dittatore nord coreano e le risposte del presidente statunitense. Resta però il fatto che disarmo nucleare, liberazione dei detenuti politici e trattato di pace tra le due Coree, fino a pochissimo tempo fa considerati obiettivi irraggiungibili in questa generazione, sono ora entrati nel novero del possibile. Certamente, alle grandi attese corrisponde anche la preoccupazione che un fallimento del dialogo conduca a nuove tensioni. Ma indubbiamente l’accelerazione impressa in questi mesi al processo di pace in Estremo Oriente può costituire un fattore di stabilità a lungo termine per tutta l’Asia, in un processo che registra la convergenza di tutti i principali protagonisti, non solo le due Coree e gli Usa, ma anche il Giappone di Shinzo Abe e, soprattutto, la Cina di Xi Jingping, che esce fortemente rafforzata sullo scenario continentale per il ruolo decisivo di mediazione svolto nella fase più acuta dei contrasti tra Corea del Nord e Stati Uniti.

Il conflitto fra le due Coree, relegato peraltro per molti anni nel novero delle guerre dimenticate, è pur sempre un episodio emblematico della guerra fredda. Il fatto che questa pagina possa chiudersi, sessantacinque anni dopo l’armistizio del 1953, costituisce un elemento non secondario di rasserenamento di un quadro internazionale assai frastagliato, e apre nuove prospettive alle ragioni della pace e della cooperazione tra le nazioni e i popoli ragioni che oggi, nel mondo globalizzato, stentano ancora a trovare ascolto e consenso.

Pubblicato venerdì 18 Maggio 2018

Stampato il 27/12/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/guerra-e-pace-nel-mondo-globalizzato/