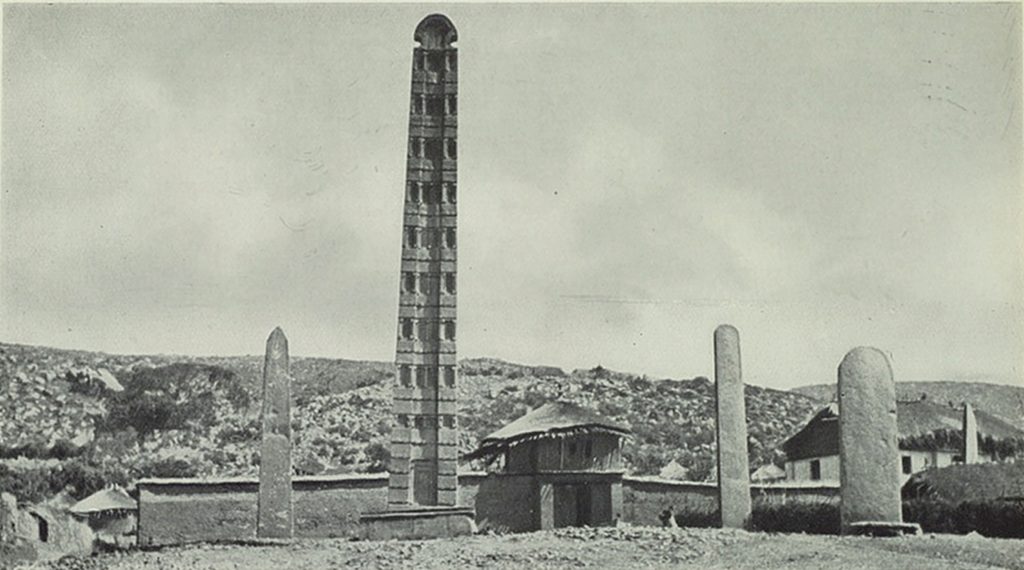

Debre Libanòs (in amarico ደብረ ሊባኖስ), riconosciuto coralmente il più autorevole centro religioso d’Etiopia, è situato, a 100 km a nord di Addis Abeba. È eretto in un luogo tra i più belli al mondo, dove è perennemente primavera, circondato da rocce basaltiche e dal fiume Ciagl, un affluente del fiume Abbay (Nilo azzurro) che, dopo essere passato sotto il vecchio ponte Portoghese, prosegue con una cascata di 15 metri fin davanti all’eremo. Vi abitano animali e uccelli rari, il tutto tappezzato di verde smagliante. Attualmente ospita 500 monaci e circa 2.000 (አርድእት) seguaci e candidati al monacato.

Espressione di una storia millenaria (l’Etiopia è citata nella Bibbia più di 40 volte), a Debre Libanòs si è forgiata la spiritualità e la cultura del popolo etiope, dotato di propria lingua e alfabeto.

Espressione di una storia millenaria (l’Etiopia è citata nella Bibbia più di 40 volte), a Debre Libanòs si è forgiata la spiritualità e la cultura del popolo etiope, dotato di propria lingua e alfabeto.

Secondo fonti orali, il monastero sarebbe stato fondato 1.506 anni fa da Aba Libanòs, uno dei “nove Santi”, giunto in Etiopia per fuggire ai pericolosi disordini causati da eretici. Nel 1274, con l’arrivo di San Abune Teklehaimanot il convento inaugurerà una tradizione di cura degli ammalati arrivata fino a oggi: agli ospiti si offrono, nelle grandi sale conviviali costruite da Re Menelik, dei pasti molto ambiti perché considerati cibo per il corpo e per l’anima.

Nel corso dei secoli Debre Libanòs sarà più volte teatro di drammi, il più grave avvenne tra il 21 e 29 maggio 1937 con l’eccidio premeditato di centinaia di monaci. A farlo eseguire fu il generale Pietro Maletti per ordine di Rodolfo Graziani, viceré d’Etiopia, “il più sanguinario del colonialismo italiano”, come è stato definito dallo storico Angelo Del Boca.

Nel corso dei secoli Debre Libanòs sarà più volte teatro di drammi, il più grave avvenne tra il 21 e 29 maggio 1937 con l’eccidio premeditato di centinaia di monaci. A farlo eseguire fu il generale Pietro Maletti per ordine di Rodolfo Graziani, viceré d’Etiopia, “il più sanguinario del colonialismo italiano”, come è stato definito dallo storico Angelo Del Boca.

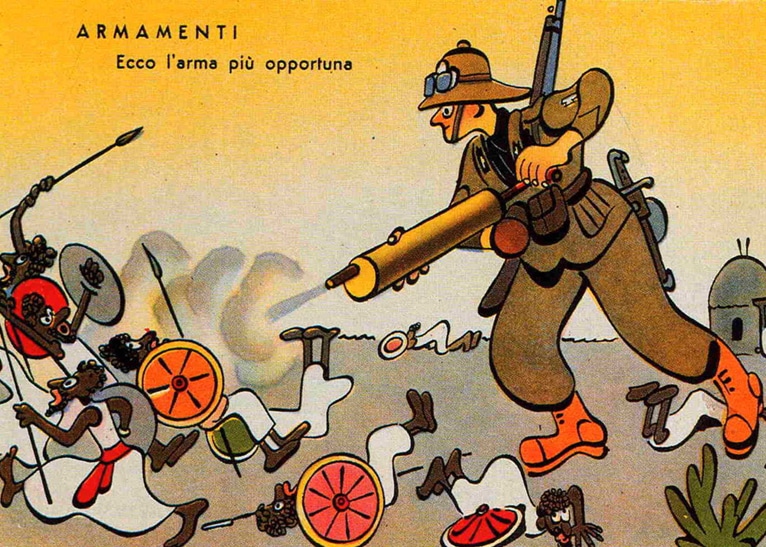

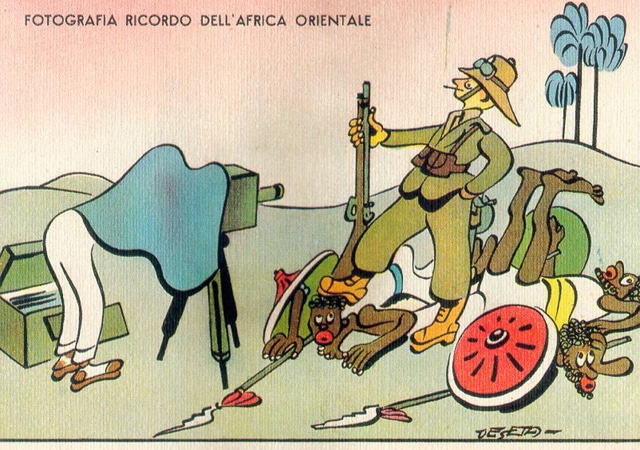

Questa canzone sembra già sottolineare la propaganda dell’epoca nella quale è cresciuto Graziani (nato nel 1882): Nel caldo dei deserti e tra l’arena ardente insegneremo a vivere ai negri civilmente. Di vendicar gli intrepidi nostro dovere egli è: gridando viva l’Italia, Evviva Umberto re.

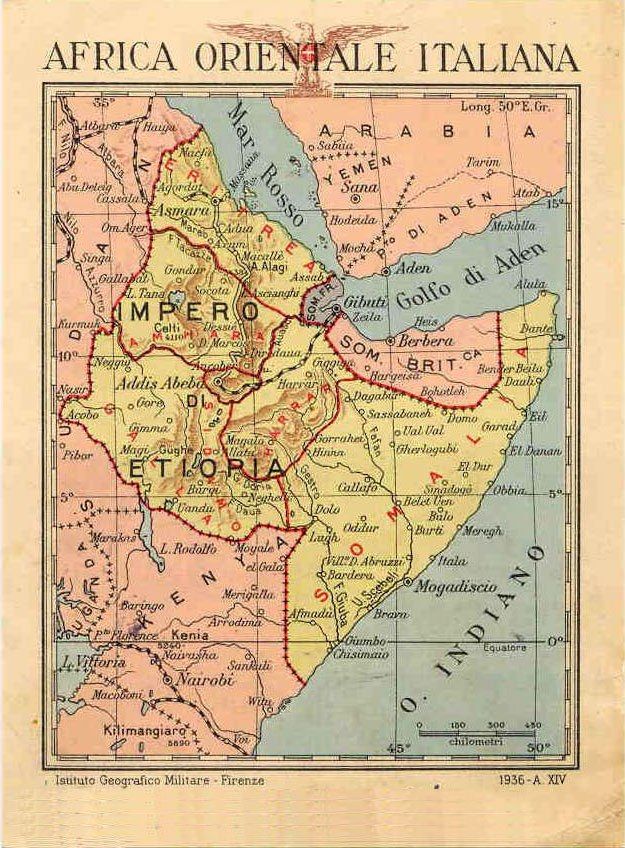

La penetrazione del Regno d’Italia nel territorio etiope era cominciata dal nord alla fine del XIX secolo attraverso l’Eritrea.

Fra il giugno e l’ottobre 1887, il colonnello Saletta, comandante di spedizione del Mar Rosso, “concluse una serie di accordi con capi indigeni ostili all’Abissinia”, come veniva chiamata dai colonialisti la terra etiope, dal nome degli Habab, tribù di pastori e carovanieri dell’Eritrea orientale. Il primo patto di alleanza venne stretto con il kantiba Hamed, capo degli Habab, accolto a Massaua a “suono della marcia trionfale dell’Aida”. Hamed che aveva ricevuto da Saletta una cospicua cifra in denaro disse: “Totale seicento cinquanta talleri al mese, per impinguare questi straccioni e i pidocchi che annidano abbondantemente nelle loro lunghe ricciute zazzere. Sempre bene spesi i denari”.

A fine gennaio 1887 avvenne il cosiddetto incidente di Dogali, in Eritrea, tra italiani ed etiopi, con la disfatta italiana (500 morti). La classe dirigente italiana volle tenacemente far credere che quei caduti erano degli eroi, il poeta Ulisse Barbieri fu uno dei pochi ad affermare che i veri eroi erano abissini. “Ribellione” del 1887 recita: No, non è patriottismo, no per Dio!/Al massacro mandar nuovi soldati/Né tener là … quei che son mandati/Perché de vostri error paghino il fio!ma non capite… o branco di cretini…Che i patrioti …sono gli abissini?…

La notizia del disastro di Dogali venne appresa in Italia il 1° febbraio nel corso di una discussione parlamentare, e fu in quella seduta che si delineò la frattura fra i veri e consapevoli anticolonialisti e quelli di comodo, opportunisti. Andrea Costa, Nicola Badaloni, Ettore Ferrari e Achille Tedeschi presentarono un ordine del giorno puntando il dito contro la politica coloniale del governo, “incostituzionale nei suoi primordi” e “oggi disastrosa”, invano invitando l’esecutivo “a richiamare dall’Africa nel più breve tempo e nel miglior modo possibile le truppe italiane colà rimaste. Noi francamente, per una impresa non nobile, non ci sentiamo di dare né un uomo, né un soldo”.

Per quanto riguarda l’istruzione, per esempio, Ferdinando Martini, il primo governatore civile dell’Eritrea (1897/1907) ed ex ministro della pubblica istruzione, la pensava così: “l’eritreo continua ad essere un suddito di seconda classe” e non “giova istruirlo”, ma solo utilizzarlo come interprete e “a ciangottare un po’ di italiano imparano da sé”. Martini aveva una concezione dei rapporti fra popoli fra le più viete, idee che trent’anni dopo diventeranno dottrina con il fascismo.

Scrive Del Boca: “Su scala generale il lavoro coatto, ha legalizzato il furto delle migliori terre, ha abolito lo schiavismo solo sulla carta, ha conservato come strumento di disciplina la fustigazione, ha mantenuto di proposito le popolazioni indigene nella più completa ignoranza. In periodo di guerra o durante le ribellioni in Eritrea e in Somalia, ha usato tutte le armi di terrore: dalle deportazioni delle popolazioni alle fucilazioni in massa, dall’incendio dei villaggi alle deportazioni sistematiche, dalla profanazione delle chiese all’eliminazione dei preti copti rei di patriottismo, dalla strategia della terra bruciata all’esercizio dei penitenziari letali come quelli di Nocra e di Assab. Se si escludono i gas asfissianti, non ancora in uso, i mezzi e i metodi impiegati da Baldissera e da Barattieri [generali italiani] non sono diversi da quelli utilizzati da Badoglio e da Graziani”.

Scrive Del Boca: “Su scala generale il lavoro coatto, ha legalizzato il furto delle migliori terre, ha abolito lo schiavismo solo sulla carta, ha conservato come strumento di disciplina la fustigazione, ha mantenuto di proposito le popolazioni indigene nella più completa ignoranza. In periodo di guerra o durante le ribellioni in Eritrea e in Somalia, ha usato tutte le armi di terrore: dalle deportazioni delle popolazioni alle fucilazioni in massa, dall’incendio dei villaggi alle deportazioni sistematiche, dalla profanazione delle chiese all’eliminazione dei preti copti rei di patriottismo, dalla strategia della terra bruciata all’esercizio dei penitenziari letali come quelli di Nocra e di Assab. Se si escludono i gas asfissianti, non ancora in uso, i mezzi e i metodi impiegati da Baldissera e da Barattieri [generali italiani] non sono diversi da quelli utilizzati da Badoglio e da Graziani”.

Nel 1896, proseguendo la conquista del resto dell’Etiopia, l’Italia, venne bloccata negli intenti dalla battaglia di Adua, dimostrando così a tutta l’Africa che gli europei non erano invincibili e ispirando vari movimenti d’indipendenza. Nello scontro infatti morirono 280 ufficiali, 4.300 sottufficiali, 1000 ascari, militari eritrei inquadrati nei Regi Corpi Truppe Coloniali in Africa, feriti almeno 500 ufficiali, sottufficiali e soldati, circa 1000 ascari (1) e 15.000 soldati. Anche gli etiopi pagarono un prezzo molto alto: 7.000 morti e 10.000 feriti.

Il colonialismo italiano avviato dai governi liberali passò nelle mani dei fascisti. Il 5 dicembre 1934 a Ual Ual ci fu uno scontro tra truppe etiopiche e presidianti italiani, utilizzato come pretesto per aggredire “l’Abissinia”. I militari partirono dall’Eritrea per la loro guerra di invasione. I fascisti introdurranno un profondo disprezzo razziale, diventato legge nei territori occupati. Per sottomettere cominciarono a usare contro la popolazione bombe a iprite, gas vescicanti, nonostante fossero state messe al bando nel 1925 dalla convenzione di Ginevra. In Italia l’immaginario collettivo mirato all’esotismo e all’avventura, e nascondendo la “violenza sterminatrice”, era alimentato da accattivanti canzoni quali “Faccetta nera”.

Ricordava Graziani: “Benito Mussolini mi ha detto: Tutto è calcolato per questa impresa. Calcolo che ci vuole per due anni di guerra e 300.000 uomini. L’Italia fascista deve fare questo sforzo. (…) Avete inteso Graziani?. Ai vostri ordini Duce, ora e sempre contate su di me!”, avevo risposto. Il primo marzo 1935, la sorte vuole che io sbarchi a Massawa, proprio nel giorno dell’anniversario di Adua, prendo la coincidenza come un buon auspicio, che Iddio sorregga la mia mente, il mio cuore e il mio braccio perché possa contribuire che io possa esserne vendicatore”.

La propaganda fascista conquistò anche letterati, scienziati e non solo. Il 18 dicembre 1935, per sostenere la guerra in molti donarono le loro fedi nuziali: lo fecero la regina Elena, Rachele Mussolini, Guglielmo Marconi (l’anello nuziale e la medaglia da senatore), il principe Umberto donò il proprio collare, il re alcuni lingotti d’oro e d’argento, Luigi Pirandello la medaglia del premio Nobel, Benedetto Croce la medaglia di senatore, come pure Vittorio Emanuele Orlando e Luigi Albertini. Gabriele D’Annunzio spedì una cassa d’oro. In tutta Italia si raccolsero 33.622 chili d’oro e 93.473 d’argento. Anche l’arte fu al servizio di questa campagna di violenza, come documenta un passo della lirica “Amba Alagi” di De Blasio Oliveri, anno 1936, dedicata a un militare morto appunto ad Amba Alagi, il maggiore Toselli: Maggior Toselli cavaliere fiero, cadesti allor pugnando come un Dio, eri il leon del battaglione nero e dagli imbelli scontasti il fio. Son quarant’anni che attendi i tuoi fratelli: eccoci al fine, siamo qui Toselli.

L’Italia tornò a conquistare l’Etiopia con aerei, carri armati cannoni, gas tossici e l’iprite (2.580 bombe secondo lo storico americano Alberto Sbacchi). Alla conclusione della campagna Graziani scriveva: “Le forze aeree contribuirono con i bombardamenti strategici a Gigiga e Harar, compiuti con trenta/trentacinque apparecchi, su percorsi di 900 km, poi nei bombardamenti tattici preventivi e in appoggio alle colonne con mitragliamento sul campo di battaglia e nell’inseguimento, commissione di ricollegamento e ricognizione, azioni tutte effettuate in difficili condizioni di sicurezza di visibilità e il cui bilancio conta sette ufficiali feriti, 2.400 ore di volo, 195 tonnellate di esplosivo, 23.000 colpi di mitragliatrice”.

L’Italia tornò a conquistare l’Etiopia con aerei, carri armati cannoni, gas tossici e l’iprite (2.580 bombe secondo lo storico americano Alberto Sbacchi). Alla conclusione della campagna Graziani scriveva: “Le forze aeree contribuirono con i bombardamenti strategici a Gigiga e Harar, compiuti con trenta/trentacinque apparecchi, su percorsi di 900 km, poi nei bombardamenti tattici preventivi e in appoggio alle colonne con mitragliamento sul campo di battaglia e nell’inseguimento, commissione di ricollegamento e ricognizione, azioni tutte effettuate in difficili condizioni di sicurezza di visibilità e il cui bilancio conta sette ufficiali feriti, 2.400 ore di volo, 195 tonnellate di esplosivo, 23.000 colpi di mitragliatrice”.

Per le popolazioni indigene, l’arrivo degli italiani in aereo fu occasione di grandissimo stupore. Lo testimonia quest’aulò, poesia orale che si canta per i vivi (mentre i melques sono per i morti) di una poetessa tigrina, trasmessami da mio padre, Bairu Sibhatu: Visto che il cielo è diventato un viale! Ras Seyum, l’indiscusso capo etiope è scappato a salvare la sua pelle; a questo punto, non si sa neanche il destino dell’onnipotente Creatore.

Il 9 maggio 1936 Benito Mussolini annunciava dal balcone di Piazza Venezia: “Il destino dell’Etiopia, oggi 9 maggio, XIV anno dell’era fascista, i territori e le genti che appartenevano all’impero di Etiopia, ora sono sotto la sovranità piena ed intera al Regno d’Italia”.

In realtà la campagna di conquista dell’Etiopia, iniziata nel 1935 e formalmente terminata dopo sette mesi, non era affatto compiuta. La resistenza indigena continuò e così la repressione, spietata anche verso i civili. La chiesa ortodossa fu considerata come una colonna portante della ribellione e durante “i cinque anni della stagione coloniale fascista, gli italiani uccisero diaconi, monaci, sacerdoti e fedeli. Dirà Rodolfo Graziani, appena avuta la nuova nomina di viceré: “Farò come vuole il Duce, se l’Abissinia la vuole con gli abissini o senza di essi». Graziani negherà di aver mai pronunciato quelle parole: “La frase a me attribuita e mai da me pronunciata”, ma la sua condotta è rivelatrice.

Il 19 febbraio del 1937, ad Addis Abeba, nel Piccolo Ghebbi Imperiale, durante un evento per festeggiare la nascita del primogenito di Umberto, principe di Napoli, il viceré d’Etiopia subisce un attentato, colpito da due bombe scagliate da due eritrei, Abraham Debotch e Mogos Asghedom. Gli ordigni uccidono sette etiopi, Graziani è gravemente ferito, colpito da numerose schegge, e trasportato in ospedale. La rappresaglia fascista è immediata e si abbatte sulla capitale, i morti sono almeno 3.000 secondo le stime britanniche (circa 700 etiopi, rifugiatisi nell’ambasciata inglese, sono fucilati non appena ne escono), ben 30.000 secondo le fonti etiopi: Gli italiani scatenano un feroce vendetta. Per tre giorni Addis Abeba viene messa ferro a fuoco. È una strage. A condurre la repressione sono le camicie nere guidate dal federale Guido Cortese. Racconta il testimone Gino Poggiani: “Tutti i civili che si trovano ad Addis Abeba, in mancanza di un organizzazione militare o poliziesca hanno assunto il compito della vendetta condotta fulmineamente con i sistemi del più autentico sistema squadrismo fascista. Girano armati di manganelli e sbarre di ferro accoppando quanto indigeni che si trovano ancore in strada. Vengono fatti arresti di massa. Mandrie di negri sono spinti a tremendi colpi di curbash, come un gregge. Le strade intorno al tukul sono seminati di morti. Vedo un’autista che dopo aver abbattuto un vecchio negro, con un colpo di mazza gli trapassa la testa da parte di una baionetta, inutile dire che lo scempio si abbatta contro la gente ignara innocente”. Il 19 febbraio in Etiopia, in tributo di quelle 30mila vittime e di tutte le atrocità commesse con l’aggressione e l’occupazione dall’Italia fascista fra il 1935 e il 1941, il popolo etiope commemora il “Giorno della Memoria”.

Graziani la scampa, ma resta l’ossessione di vendicarsi. Secondo il viceré, i mandanti dell’azione si annidano nel monastero di Debre Libanòs. Per questo, al termine di un’indagine frettolosa e carica di pregiudizi, ordina di massacrare monaci, sacerdoti, diaconi e pellegrini. Una vera e propria mattanza premeditata. Ricorderà un monaco: “Due giorni prima della celebrazione della festa del nostro padre [San Tekle Haymanot] che cadeva il martedì, li hanno intrappolati dicendo ‘che hanno eletto un nuovo priore per il monastero e di mettere nuovi vestiti’. Per tre giorni hanno accerchiato il monastero, facevano entrare e non facevano uscire nessuno”.

Graziani la scampa, ma resta l’ossessione di vendicarsi. Secondo il viceré, i mandanti dell’azione si annidano nel monastero di Debre Libanòs. Per questo, al termine di un’indagine frettolosa e carica di pregiudizi, ordina di massacrare monaci, sacerdoti, diaconi e pellegrini. Una vera e propria mattanza premeditata. Ricorderà un monaco: “Due giorni prima della celebrazione della festa del nostro padre [San Tekle Haymanot] che cadeva il martedì, li hanno intrappolati dicendo ‘che hanno eletto un nuovo priore per il monastero e di mettere nuovi vestiti’. Per tre giorni hanno accerchiato il monastero, facevano entrare e non facevano uscire nessuno”.

Le accuse contro i monaci erano state costruite su due livelli: attraverso un’indagine viziata e preconcetta e con una ricostruzione storica altrettanto inquinata dal pregiudizio. Una doppia inchiesta per dimostrare la pericolosità del monastero. E la necessità di annientarlo. Gli accertamenti di carabinieri e uffici politici non riuscirono a ricostruire i fatti. Per esempio la tesi che durante i primi giorni di febbraio i due attentatori, Abraham Debotch e Mogus Asghedom, si fossero recati da Addis Abeba a Debre Libanòs non aveva alcun fondamento.

Il 21 maggio 1937 inizia la strage, il più grande massacro premeditato. I morti saranno più di 2.000, vittime delle truppe comandate dal generale Pietro Maletti, dietro preciso ordine di Graziani. I trucidati sono monaci, diaconi e pellegrini ortodossi, radunati nel monastero per la festa dell’Arcangelo Mikael e di San Tekle Haymanot.

Il plotone di esecuzione si mette in moto a Shunkurtì, sull’altopiano, luogo isolato e lontano. Le vittime vi arrivano caricate su una quarantina di camion, sono incappucciate e fatte accucciare sul bordo di un crepaccio, uno a fianco all’altro. Le mitragliatrici sparano in continuazione per cinque ore. Interrotte solo per buttare i cadaveri nel crepaccio.

Nessuno deve vedere ciò che accade, ma c’è qualcuno che sente e che fino a poco tempo fa poteva ancora raccontare. Ato Zebene Ghebru, nel 2012 novantenne di Shunkurtì Meda rammentava: “All’epoca avevo 15 anni, non ho visto il massacro, ma l’ho sentito. Ho sentito i colpi della mitragliatrice, abbiamo avuto paura, siamo rimasti nascosti nel nostro villaggio. Due, tre giorni dopo sono andato a vedere, c’erano ancora centinaia di cadaveri, forse 600, 700 e gli animali cominciavano a mangiarli. C’erano ancora degli italiani che si aggiravano da quelle parti. La mia famiglia è sopravvissuta perché quella volta non andò al monastero per la festa. Una decisione che ha salvato la nostra vita. Moltissimi fedeli del nostro villaggio invece sono andati”.

Il 22 maggio Maletti telegrafa a Graziani: “Confermo che tutti indistintamente i personaggi segnalati sono stati definitivamente sistemati“. Graziani scriverà nel rapporto: “Solin aveva condotto l’esecuzione di circa 350 persone”, in effetti ne aveva assassinate più di mille.

Sempre il 22 maggio il generale Maletti telegrafa a Graziani informandolo che alcuni giovani diaconi erano ancora nelle sue mani e chiede indicazioni. Graziani risponde con un telegramma il 24 maggio: “Ordino di passare tutti per le armi tutti i diaconi di Debre Libanòs, meno i ragazzi, assicuri con parola liquidazione completa”. L’esecuzione avviene in un altro luogo isolato, vicino a Debre Brhan, dove erano state scavate fosse comuni, subito sepolte.

Il 27 Graziani telegrafa al ministro delle colonie, Alessandro Lessona: “Ho ordinato che fossero passati per le armi 129 diaconi a Debre Brhan, sono rimasti in vita solo 30 ragazzi seminaristi che sono state inviati alle loro case, nei vari paesi dello Scioa [la regione di Adissa Abeba]. In tal modo del convento di Debre Libanòs, da secoli covo di assassini sotto forma di monaci non rimane più traccia”. I 30 seminaristi di cui parla Graziani non tornarono mai nelle loro case, vennero deportati in Somalia, nel campo di concentramento di Danane, vicino Mogadiscio, dove il tasso di mortalità era del 49%. La maggior parte non sopravvisse, soltanto uno di loro tornò a Debre Libanòs.

Il 27 Graziani telegrafa al ministro delle colonie, Alessandro Lessona: “Ho ordinato che fossero passati per le armi 129 diaconi a Debre Brhan, sono rimasti in vita solo 30 ragazzi seminaristi che sono state inviati alle loro case, nei vari paesi dello Scioa [la regione di Adissa Abeba]. In tal modo del convento di Debre Libanòs, da secoli covo di assassini sotto forma di monaci non rimane più traccia”. I 30 seminaristi di cui parla Graziani non tornarono mai nelle loro case, vennero deportati in Somalia, nel campo di concentramento di Danane, vicino Mogadiscio, dove il tasso di mortalità era del 49%. La maggior parte non sopravvisse, soltanto uno di loro tornò a Debre Libanòs.

Secondo Graziani le vittime ammontano a 449, 320 monaci e 129 diaconi. Secondo i più recenti studi, sono molte di più di quelle conteggiate nei documenti ufficiali: oltre duemila, tra religiosi e pellegrini. I membri del clero, compresi i monaci, erano un migliaio, e il numero di quelli uccisi intorno al monastero è di circa 1200. Per i pellegrini è difficile sapere il numero esatto.

All’ex viceré Rodolfo Graziani, in Etiopia soprannominato “La iena libica e lo sgozzatore etiopico”, (in Libia “mangiatore di uomini”) nel suo paese natale è considerato da qualcuno come eroe coloniale al punto di dedicarli un sacrario. Si trova ad Affile, vicino Roma, inaugurato nel 2012.

Il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, in occasione della presentazione del libro di Paolo Borruso Debre Libanòs 1937. Il più grave crimine di guerra dell’Italia (Laterza e Comunità di Sant’Egidio) aveva chiesto scusa “ai fratelli dell’Etiopia per la mancanza di rispetto che si ebbe per i loro padri”. E il ministro italiano della Difesa, Lorenzo Guerini, aveva annunciato di aver dato mandato di organizzare “un viaggio in Etiopia per rendere omaggio a Debre Libanòs alle oltre 2000 vittime e far risuonare l’invito di riconciliazione lanciato dall’imperatore Hailé Selassié al termine della guerra e tradurlo in un atto simbolico ma ricco di significato”.

Aba Habte Gyorgis, monaco di Debre Libanòs, replicò: “Non basta chiedere scusa, bisogna ci sia una riparazione dei danni compiuti. Recentemente è tornato dopo 45 anni dall’Inghilterra un libro prezioso, qualche anno fa l’Italia ha restituito l’obelisco di Axum. A Debre Libanòs non fu compiuto solo il massacro terribile, ma dagli italiani furono portati via anche codici di libri antichi, oggetti sacri. Devono tornare qui. Poi si può chiedere scusa”. Nel monastero si conserva anche qualche gesto di riconciliazione: “Mi raccontavano che dopo la strage – ha proseguito il monaco – alcuni soldati italiani hanno portato il loro ombrello bianco come per chiedere scusa, in segno di riconciliazione”. Nel museo del monastero sono conservati tre di questi ombrelli.

Abuna Matthias I, patriarca della chiesa ortodossa di Etiopia nell’80° del massacro disse: “È un fatto storico. Abbiamo perso tantissime persone, inclusi i monaci, il vescovo Abune Petros. Adesso, giustamente è stato quasi tutto dimenticato. Posso dire che è bene così. Cosa si può fare adesso? Cosa si può fare adesso?”.

Beh, si potrebbe insegnare nelle scuole quello che è successo affinché che non si ripeta più. Il primo segnale a dimostrazione che non si è fatto abbastanza è proprio il monumento di Affile dove c’è scritto: “Patria Onore”. Il punto oggi non è documentare una strage e individuare i responsabili, bensì capire perché vengano presentati come eroi personaggi al pari di Rodolfo Graziani, sterminatore di innocenti.

Graziani operò con una spietata ferocia in Libia e in Etiopia, sterminando nei campi di concentramento e giustiziando ribelli e patrioti come Omar al-Muktar e, ad Addis Abeba, il vescovo Abuna Petros, ritenuto colpevole di aver pubblicamente condannato il colonialismo, l’invasione e il massacro. Venne fucilato in piazza. Le frasi di Petros in tribunale scossero il Paese: “Il mio re celeste è Gesù Cristo e quello terreno è l’Imperatore Haile Sellassié. Anche se fisicamente non elimino il nemico della mia religione, che Dio mi venga in soccorso con il mio sangue versato”.

Ad Addis Abeba, il 15 marzo 2016, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in segno di riconciliazione ha deposto una corona di fiori al monumento della Vittoria e ha incontrato un gruppo di partigiani etiopi impegnati contro l’occupazione italiana.

Purtroppo a pesare ancora come un macigno è quel mausoleo ad Affile, la prova provata che gli italiani non hanno ancora fatto i conti con la loro storia. Forse perché il popolo meraviglioso che è quello italiano continua ancora oggi a non essere abbastanza informato sul suo passato. Un proverbio eritreo dice: “Più conosci il tuo passato, più capisci il presente e ti orienti meglio verso il futuro”. Speriamo che nel futuro si potrà lavorare insieme, senza che l’uno schiacci l’altro e che ponti umani siano creati per trasformare o capovolgere il corso della storia a vantaggio di tutti i popoli.

Purtroppo a pesare ancora come un macigno è quel mausoleo ad Affile, la prova provata che gli italiani non hanno ancora fatto i conti con la loro storia. Forse perché il popolo meraviglioso che è quello italiano continua ancora oggi a non essere abbastanza informato sul suo passato. Un proverbio eritreo dice: “Più conosci il tuo passato, più capisci il presente e ti orienti meglio verso il futuro”. Speriamo che nel futuro si potrà lavorare insieme, senza che l’uno schiacci l’altro e che ponti umani siano creati per trasformare o capovolgere il corso della storia a vantaggio di tutti i popoli.

Ribka Sibhatu, scrittrice e interprete, tra i suoi lavori: Aulò, con testo bilingue, italiano/tigrino, edizioni Sinnos, Roma; Il cittadino che non c’è. L’immigrazione nei media italiani, edizioni Edup; Aulò! Poesie di nostalgia, d’esilio e d’amore in amarico e tigrino; L’esatto numero delle stelle e altre fiabe eritree, Sinnos, Roma; Aulò! Aulò! Aulò! tradotto dall’italiano, amarico e tigrino in inglese da André Naffis-Sahely; regista del documentario Roma postcoloniale, REDgital

Pubblicato venerdì 21 Maggio 2021

Stampato il 04/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/debre-libanoslo-sgozzatore-degli-etiopi-e-il-mausoleo-della-vergogna/