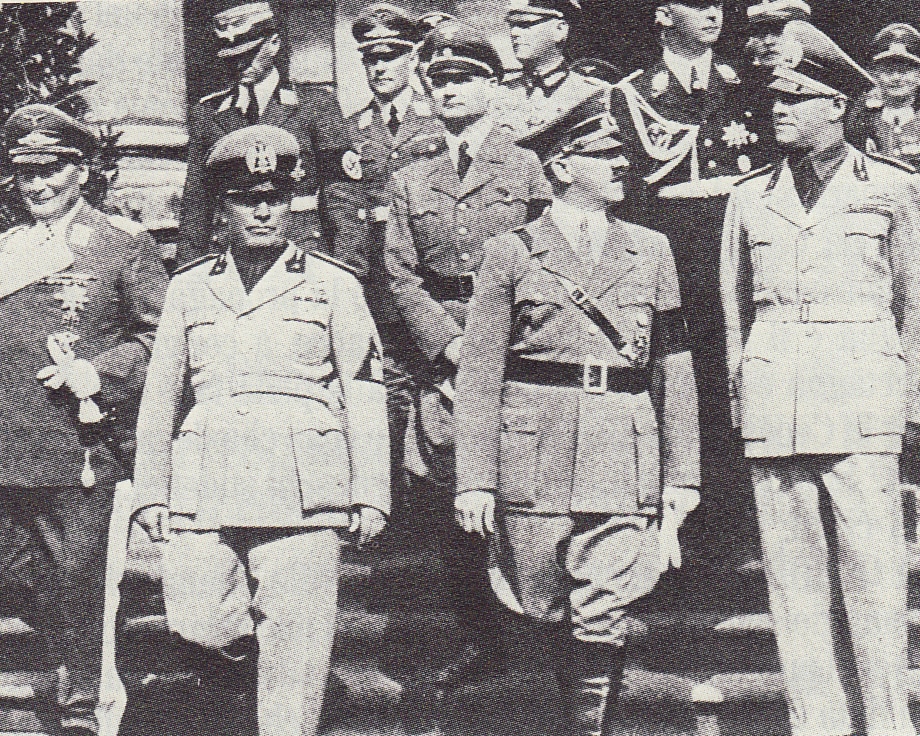

Chi ha vissuto i «giorni di Monaco» (27-29 settembre 1938) non può avere altro ricordo di una guerra scongiurata all’ultimo minuto. Allora si pensò (era facile pensarlo: lo ripetevano con vari accenti giornali e radio in Italia e all’estero) che Hitler, Daladier e Chamberlain – ossia Germania, Francia e Gran Bretagna – si erano felicemente accordati, grazie alla mediazione di Mussolini, per assicurare all’Europa una pace durevole, “convincendo” la Cecoslovacchia a “restituire” alla Germania la regione dei Sudeti.

In realtà allora noi, io e i miei coetanei, non potevamo sapere che il Reich si era incorporato un territorio che non era mai stato tedesco, ma che Hitler considerava tale perché popolato di tedeschi colà stabilitisi nel XII secolo; né potevamo sapere che col “Patto di Monaco” la Cecoslovacchia perdeva il suo sistema difensivo, la maggior parte della sua rete ferroviaria, il settanta per cento delle sue risorse di ferro e acciaio, la maggior parte delle sue officine tessili e ferroviarie, il settanta per cento delle forniture di energia elettrica. Era altresì costretta ad abbandonare propri territori a Ungheria e Polonia. I cechi che vivevano nei territori ceduti a Germania, Ungheria e Polonia dovevano lasciare tutti i loro beni mobili e immobili senza alcun indennizzo ai subentranti: tedeschi, ungheresi o polacchi che fossero.

Non sapemmo neppure che con i cechi lasciarono i Sudeti oltre cinquecentomila tedeschi, che si erano dichiarati contrari all’annessione. I tedeschi sudetici erano, in tutto, non più di tre milioni e mezzo, e quelli che restarono, convinti o no dalla propaganda nazista, s’impossessarono dei beni di coloro che se ne erano dovuti andare. Vivevano nella parte più florida della Cecoslovacchia e, grazie al “Patto di Monaco”, si trovarono di colpo tutti più ricchi di prima. Non è difficile immaginare come accolsero il verdetto di Monaco.

Neppure capimmo che la “pace” di Monaco era stata una resa delle democrazie al nazifascismo, senz’altro effetto che di scatenare nuovi appetiti in Hitler e Mussolini. Al ritorno da Monaco Chamberlain e Daladier avevano guadagnato la pace, Chamberlain addirittura una pace “con onore”. Nessuno di noi intese Churchill o seppe che egli aveva invece detto agli inglesi: «II governo aveva da scegliere fra la vergogna e la guerra. Ha scelto la vergogna e avrà la guerra».

Churchill fu un buon profeta: la “vergogna” di Monaco portò, nel marzo ‘39, Hitler a Praga e a Memel (Lituania), nell’aprile Mussolini in Albania e qualche mese più tardi la Wehrmacht in Polonia. E fu la seconda guerra mondiale. Una guerra assai più grave di quella che Francia e Gran Bretagna s’erano ostinatamente rifiutate di combattere undici mesi prima, in condizioni più vantaggiose, o soltanto di minacciarla. Infatti, se avessero dichiarato di essere pronte a rispondere con le armi a un’aggressione della Cecoslovacchia, della cui indipendenza erano garanti, avrebbero trovato il pieno appoggio dell’URSS, mentre Hitler – che bluffava a tutto spiano, esibendo una Wehrmacht e una Luftwaffe ancora impreparate – sarebbe stato con ogni probabilità sbalzato di sella da un golpe militare, perché molti suoi generali temevano una guerra contro una coalizione ceca-franco-anglo-sovietica.

Ma non è questa la sede per rievocare attraverso quali cedimenti delle democrazie e quali giochi nazisti si arrivò a Monaco. Cercheremo invece di ricostruire il comportamento del governo fascista durante la crisi che precedette il “patto della vergogna”.

Occorre però dire subito che dopo Monaco e l’occupazione di Praga e dell’Albania, si arrivò al famigerato “Patto d’Acciaio”: ebbene, tra la nascita dell’Asse Roma-Berlino e il “Patto d’Acciaio” si inserisce un lungo momento d’incertezze e di amarezze (per il governo fascista), che avrebbe dovuto consentire una più approfondita riflessione sulle scelte politiche. Invece, il bluff vincente di Hitler finì col portarci ancor più verso l’alleanza con la Germania: un’alleanza un po’ simile a quella del cavallo e del cavaliere, che è sempre piacevole a chi tocca la parte del cavaliere. A noi toccò quella del cavallo.

Mussolini, com’è noto, aveva chiuso entrambi gli occhi al momento dell’Anschluss. Per lui, nel 1938, l’Austria era ormai un “equivoco” sulla carta europea. Scomparsa l’Austria nelle fauci di Hitler, di “equivoci” ne rimanevano ancora tre, e li elencò a Ciano il 13 marzo 38: Cecoslovacchia, Svizzera e Belgio.

II duce dimenticava: 1° di avere garantito l’indipendenza dell’Austria; 2° che l’Italia aveva contribuito a creare la Cecoslovacchia; 3° che con la Svizzera non esisteva alcun contenzioso passato o presente; 4° che egli stesso, dalle colonne de Il Popolo d’Italia, nel 1914, aveva fatto fuoco e fiamme per il “povero” Belgio vittima dei tedeschi e che il Paese era legato da vincoli dinastici all’Italia.

Con tale visione delle cose europee, è evidente che la politica estera del fascismo, sino ad allora tendente ad attrarre gli stati minori dell’Europa centrale e meridionale nell’orbita di Roma, divenne di colpo incomprensibile.

II governo brancola nel buio

II primo ad accorgersene fu certamente il plenipotenziario Christic, spedito il 15 aprile ‘38 a Roma dal premier filofascista jugoslavo Stojadinovic a chiedere lumi a Ciano, perché Belgrado intendeva uniformare la propria politica a quella italiana in caso “di eventuale attacco tedesco alla Cecoslovacchia”. Non si trattava di un’eventualità assurda: bastava leggere i giornali tedeschi per capire a cosa mirava Hitler mentre stava ancora digerendo il boccone austriaco.

A Christic Ciano rispose che il governo italiano non aveva una sua posizione. La sorte della Cecoslovacchia, ossia la sorte dell’Europa centrale, non riguardava l’Italia, bensì la Germania.

Forse il conte-genero credeva davvero di potersi disinteressare della Cecoslovacchia, di ciò che essa significava per i Paesi vicini, tutti più o meno amici dell’Italia e tutti più o meno allarmati dall’aria che spirava a Berlino. Del resto, Ciano – anche se aveva avvertito la crescente tensione tra Berlino e Praga – aveva in testa le parole del suocero e sapeva che Hitler, parlando con l’ambasciatore inglese a Berlino pochi giorni prima dell’Anschluss, aveva posto sul tappeto sia la questione austriaca, sia quella dei tedeschi “inglobati” dalla Cecoslovacchia. Sull’«equivoco» Cecoslovacchia conveniva glissare.

La questione cecoslovacca non solo non ci riguardava, ma a dar retta a Hitler non era neppure attuale. È quanto il Führer dichiarerà al duce (durante la sua visita a Roma nel maggio ‘38) con una certa dose di sincerità. Tutto dipende dal valore che si attribuisce all’aggettivo attuale: Hitler aveva ordinato ai sommi capi della Wehrmacht, sino dal 5 novembre ‘37 di prepararsi ad attaccare la Cecoslovacchia solo il 1° ottobre ‘38. La Cecoslovacchia, e non altro.

Hitler contava di arrivare, mediante la propaganda, la menzogna e il bluff, alternati alle minacce, a convincere Gran Bretagna e Francia che non valeva la pena fare una guerra per la Cecoslovacchia. In fondo, che cosa chiedeva la Germania? Solo i tre milioni e mezzo di tedeschi sudetici, “schiavi” dei cechi.

La Gran Bretagna, capeggiata da Neville Chamberlain, personaggio senza grinta e disponibile ad accordarsi con i nazifascisti purché tenessero lontano l’orso sovietico e la Francia guidata da un uomo di centro, Daladier, che aveva affidato la politica estera all’equivoco George Bonnet, erano dell’opinione di non contrastare i tedeschi. Se la gente della strada, se i lavoratori e gli intellettuali franco-inglesi erano di diverso avviso, le classi dirigenti dei due Paesi – salvo poche eccezioni – erano davvero spaventate sia da Hitler, sia dagli amici che questi aveva a Londra e a Parigi, i quali non mancavano di sottolineare in ogni occasione la potenza militare tedesca, intrappolando così alti ufficiali, personalità politiche e persino personaggi influenti come l’aviatore Charles Lindbergh, l’ambasciatore americano Kennedy, il capo dell’Aeronautica francese gen. Vuillemin, gli editori del Times di Londra e via elencando.

II 26 maggio ‘38 – in uno dei tanti momenti caldi della crisi cecoslovacca – alcuni giornali stranieri, valutate le voci che giungevano da Roma, scrissero che l’Italia non si sarebbe mossa se la Germania avesse attaccato la Cecoslovacchia. Ciano, ossia colui che aveva sposato la politica di Ponzio Pilato, mutò registro sicuramente sollecitato dal suocero e assicurò l’ambasciatore tedesco a Roma che se l’Italia si disinteressava della sorte della Cecoslovacchia, era però completamente solidale col Reich.

Sin qui non c’era nulla di compromettente in modo definitivo: la solidarietà e anche una pacca sulla spalla. Mussolini era però di diverso avviso e in privato aveva dichiarato al genero che se si giungeva a dar fuoco alle polveri, si entrava «subito in lotta a fianco dei tedeschi».

II grave è che nonostante le dichiarazioni di solidarietà dell’uno e i ruggiti belluini dell’altro, né Ciano né Mussolini sapevano ancora che cosa voleva esattamente Hitler. E Hitler si guardava bene dal dire ai partner dell’Asse quali erano le sue intenzioni.

È per questo che il 28 maggio Ciano fa capire all’ambasciatore tedesco che i tedeschi «ci devono far conoscere i loro pensieri intimi». È una richiesta a cui l’ambasciatore non sa rispondere, per cui rivolge la domanda al suo ministro, l’ex venditore di champagne Ribbentrop. Berlino gli fa sapere, e l’ambasciatore corre a comunicarlo a Ciano, che la Germania ha solo intenzioni pacifiche verso la Cecoslovacchia. È un’affermazione insensata, smentita dalle corrispondenze di tutti i giornali, per cui Hitler, venuto a conoscenza della comunicazione fatta a Ciano, si affretta a spedire il principe Filippo d’Assia, suo messaggero straordinario, a Roma per precisare che il Führer «non intende forzare la situazione in Cecoslovacchia. Lo farà però se da parte ceca continueranno le persecuzioni».

Niente di più tartufesco: le provocazioni, in Cecoslovacchia, sono quotidiane, ma le compiono i nazisti sudeti capeggiati dall’insegnante di ginnastica Konrad Henlein («Dobbiamo chiedere tanto ai cechi da non poter mai essere accontentati» era il suo programma), foraggiati e armati da Berlino. Uccidono, picchiano, devastano, poi giurano di essere vittime di agguati, stupri e castrazioni (l’evirazione è, per Hitler, una costante in ogni sua denuncia delle presunte violenze dei suoi avversari).

Quello che Assia non può riferire (e non riferirebbe anche se lo sapesse) è che il 23 maggio Hitler ha definitivamente approvato il cosiddetto «Caso Verde» – il piano per l’invasione della Cecoslovacchia – messo in cantiere, come s’è detto, il 5 novembre ‘37 e più volte rimaneggiato nei particolari, ma col giorno di esecuzione sempre immutato: 1° ottobre 1938.

II 18 giugno Ciano incontra a Venezia il premier jugoslavo Stojadinovic. Si parla molto della Cecoslovacchia e Ciano, fingendosi bene informato, assicura l’interlocutore che, nonostante le apparenze, il momento critico delle relazioni ceco-tedesche è ancora lontano. Stojadinovic, pur riaffermando la sua volontà di fiancheggiare la politica italiana, rivela a Ciano i propri timori: se il Reich incorporasse il territorio dei Sudeti, la Germania si rafforzerebbe enormemente, cosa non auspicabile per gli Stati minori dell’Europa centrale e meridionale.

Stojadinovic offre di che riflettere al conte-genero: non solo la Germania si rafforzerà, ma altri Stati (Ungheria, Polonia, Romania) sino ad allora più vicini a Roma che a Berlino, cercheranno di raccogliere le briciole dal piatto di Hitler, e la stessa Jugoslavia finirà col sentirsi più sicura se si appoggerà ai nuovi dominatori dell’Europa centrale. La politica estera del fascismo rischia la bancarotta, ma la cosa non preoccupa i vertici del regime.

Più preoccupati, nonostante le ripetute proteste di solidarietà, sono di compromettersi irreparabilmente, firmando accordi militari con la Germania. I nazisti premono, ma tuttavia Mussolini anche quando avrà la prova che i franco-inglesi hanno abbandonato la Cecoslovacchia, farà sapere a Hitler – che gli propone un’alleanza militare a tre (Germania, Italia e Giappone) perché «nel giro di pochi anni» si arriverà allo scontro con le potenze occidentali – «che le condizioni per un’alleanza debbono ancora maturare».

II ferragosto del ‘38 è un momento di distacco dai problemi quotidiani per il duce e per Ciano. Per Hitler è occasione di ribadire i suoi propositi guerrieri. A Jüterbog, davanti a uno scelto uditorio di generali, dichiara di essere «deciso a risolvere con la forza il problema ceco». Non dice quando, ma tutti sentono imminente la data.

La conferenza di Jüterbog desta impressione tra i generali (i piani del «Caso Verde» sono ancora conosciuti da cinque o sei persone) e qualche indiscrezione trapela. II nostro addetto militare a Berlino si affretta a informare Roma e può indicare con sufficiente precisione il momento dell’attacco alla Cecoslovacchia: la fine di settembre.

Ciano annota che siccome «in via politica non ci è stato detto niente», l’Italia deve stare alla parola di Hitler, il quale aveva assicurato i partner dell’Asse che «ogni ricorso alla forza era da escludersi, almeno per alcuni anni». Ma dopo 24 ore ha un ripensamento, forse in seguito a un colloquio col duce, e si rivolge all’ambasciatore italiano a Berlino, Attolico, perché chieda a Ribbentrop «informazioni precise su quanto il Governo del Reich intende fare in Cecoslovacchia, e ciò ai fini di poter prendere le nostre misure tempestive alla frontiera occidentale».

Non è un’abile mossa per indurre la Germania a scoprire le carte, ma una dichiarazione d’intenti bellici. «II Duce è deciso all’azione – annota Ciano il 20 agosto nel suo diario –. Di qui la necessità di sapere le cose per tempo e completamente». Speranza vana. Del resto, come pretendere che Hitler faccia vedere le scartine che ha in mano a chicchessia? Un bluff regge sino a che si tengono nascoste le carte del proprio gioco. II 25 agosto (Attolico ancora non ha risposto), Ciano cerca di conoscere dagli ungheresi, desiderosi quanto i nazisti di mettere le mani su una fetta della Cecoslovacchia, se hanno notizie. Ma anche Budapest non sa niente.

Il 26 giunge la sospirata comunicazione di Attolico. «La risposta di Ribbentrop non è del tutto chiara… ma la decisione definitiva non sembra ancora presa». Ciano sente odore di bruciaticcio e il 30 insiste ancora con Attolico: che Ribbentrop ci faccia sapere i piani di Hitler. Ribbentrop replica di «non essere in grado di fissargli una data, ma che, in ogni modo, Mussolini sarebbe stato informato per primo di ogni decisione».

I tedeschi non ci vogliono nel gioco!

Quando giunge a Roma questo messaggio, Mussolini, che s’era già vistosamente incavolato perché i tedeschi non lo tenevano al corrente dei loro programmi, ha uno scatto di rabbia. Ciano, che è solo il braccio della politica estera fascista essendone la mente il duce, fa sua l’opinione del duce e la trascrive come propria nel diario, dicendo che se i tedeschi seguitano a tenere così gelosamente coperte le loro carte, noi «abbiamo tutta la convenienza a non sollecitare altre risposte. È chiaro che i tedeschi non vogliono immetterci nel gioco. Ciò lascia a noi tutta e piena libertà d’azione in qualsiasi evenienza». Da una premessa giusta (i tedeschi ci escludono dal gioco) una conseguenza sbagliata: l’idea di poter avere piena libertà d’azione in qualsiasi evenienza. Hitler sa che l’Italia è ormai legata al carro nazista. Non c’è ancora una carta scritta, ma quanti passi hanno compiuto Mussolini e Ciano per allineare l’Italia alla Germania? Proprio in quei giorni il solerte Bottai sta cacciando dalla scuola docenti e discenti di razza ebraica e il fiore dei legislatori fascisti sta preparando la ponderosa legge razziale che dovrà mettere al bando quarantamila italiani.

II 6 settembre arriva di nuovo Assia con un messaggio di Hitler, questa volta per il duce. II Führer non ha niente di nuovo da dire, ma non importa. Ha saputo delle ire del grande maestro e amico, quindi, forse per rabbonirlo, forse per impedirgli qualche gesto inconsulto, lo avverte «che attaccherà se la Cecoslovacchia provoca», comunque «oggi non è ancora in grado di fissare un programma preciso».

Per la storia: Hitler aveva stilato il suo messaggio poche ore dopo un incontro con i generali Keitel e von Brauchitsch, il capo del Comando supremo della Wehrmacht e il comandante in capo dell’esercito, per definire l’ordine di battaglia delle truppe che avrebbero dovuto invadere la Cecoslovacchia. Era ormai certo che la Wehrmacht avrebbe dovuto combattere contro la sola Cecoslovacchia e von Brauchitsch aveva riferito che 37 divisioni tedesche erano disponibili per attaccare la piccola repubblica ceca.

II 12 settembre fu giorno di grande tensione nelle capitali europee: la sera Hitler avrebbe concluso l’annuale raduno nazista di Norimberga con un discorso che tutti prevedevano foriero di tempesta. In quel clima arroventato Göring fa sapere a Roma che gradirebbe un incontro Hitler-Mussolini prima del 25 settembre, mentre Chamberlain fa chiedere dal suo ambasciatore un intervento moderatore del duce. La proposta inglese viene cestinata. Si tenga presente la data e il tipo della richiesta. La stessa proposta sarà rinnovata 16 giorni dopo e verrà accolta ben diversamente. Per l’incontro con Hitler, il duce è indeciso. Non vuole prendere impegni e ha paura che l’incontro si risolva con la richiesta di precisi obblighi militari. Mussolini è pronto a fare qualsiasi cosa a favore dei tedeschi, se questi glielo chiederanno, dichiara Ciano, ma un tête-à-tête con Hitler lo spaventa e sarà meglio sentire prima cosa dirà il Führer a Norimberga.

II discorso di Hitler a Ciano sembra forte, per Mussolini è addirittura grave. Hitler a Norimberga avanza nuove rivendicazioni e reclama, per i tedeschi in Cecoslovacchia, il diritto all’autodecisione. Essi avrebbero dovuto decidere con un plebiscito se rimanere con Praga o essere ammessi al Reich. Era una nuova pretesa, che investiva anche territori in cui i tedeschi non erano maggioranza etnica.

Particolare curioso: un agente dell’OVRA milanese, inseritosi in un gruppo di cittadini che in Galleria ascoltava il discorso radiotrasmesso in diretta del Führer, discorso che veniva via via tradotto alla meglio da un paio di milanesi che conoscevano il tedesco, arriva alla conclusione, nel rapporto che stende dopo avere assistito alla scena, «che le masse non sentono affatto l’amicizia con la Germania».

Dopo Norimberga seguono giorni di acutissima tensione e i tedeschi chiedono a Mussolini di gettare olio sul fuoco, avallando la tesi di Hitler sull’autodecisione. È un favore che non può rifiutare e scrive un lungo articolo per II Popolo d’Italia sul problema. L’autodecisione è un’arma a doppio taglio: se vale per i tedeschi che vivono in Cecoslovacchia, può valere anche per i tedeschi che vivono in Italia. Appena si rende conto della portata della causa che deve sostenere per favorire Hitler, Mussolini corre ai ripari organizzando in fretta e furia una propria tournée nel Veneto. Coi tedeschi al Brennero, la giustificazione del diritto all’autodecisione e la questione ebraica che ha suscitato emozione nel mondo cattolico particolarmente attivo nel Veneto, occorre far sentire la voce del padrone: rassicurare, blandire, ma anche minacciare e, come sempre, distrarre l’opinione pubblica dai problemi reali. Mentre il duce si prepara per il tour veneto, Ciano si dà da fare sia perché Berlino accetti che Mussolini si incontri con Hitler ai primi di ottobre, sia per tenere a bada gli ambasciatori di tutti i Paesi che gli chiedono se l’Italia si affiancherà alla Germania in caso di guerra. Ciano non può rispondere «con precisione», tuttavia lascia “intendere” che l’Italia marcerà con il Reich.

II piccolo inutile Re, quando viene a conoscere le “intenzioni”, del suo governo ha (testimone Bottai) una reazione da sprovveduto: «Non mi posso persuadere che dei fanti italiani possano andare a morire per quei Sudeti». Ma non fa niente per impedirlo. II 15 settembre, mentre i giornali tedeschi cucinano sensazionali notizie di crimini cechi nei Sudeti, l’Europa apprende che Chamberlain è salito per la prima volta in vita sua su un aereo ed è volato da Hitler, dimostrando di essere pronto a tutto, anche a indurre gli amici francesi e cechi a seguirlo nella strada delle concessioni al nazismo. Contemporaneamente compare su II Popolo d’Italia l’articolo che i tedeschi hanno chiesto a Mussolini.

Hitler vuole la pace: parola di Mussolini

È scritto sotto forma di lettera, diretta a Lord Runciman, un “esperto” che Chamberlain ha spedito nella regione sudetica per vedere come risolvere la questione. Lord Runciman non sa niente dei tedeschi, della Cecoslovacchia, del nazismo. Non parla neppure tedesco, ma condivide fino in fondo la politica dell’appeasement di Chamberlain, che poi significa l’accettazione più o meno consensuale dei fatti compiuti in nome della cosiddetta «revisione nazionale». Per aiutare i tedeschi e convincere, se ve ne fosse bisogno, Lord Runciman delle buone intenzioni di Hitler, Mussolini afferma che il Führer vuole la pace e soprattutto non si sogna di annettersi la Cecoslovacchia: «Se Hitler pretendesse di annettersi tre milioni e mezzo di cechi, l’Europa avrebbe ragione di commuoversi e muoversi. Ma Hitler non pensa a ciò. Chi scrive questa lettera è in grado di dire – confidenzialmente – che qualora gli venissero offerti tre milioni e mezzo di cechi, Hitler declinerebbe garbatamente ma risolutamente tanto regalo. II Führer si occupa e si preoccupa di tre milioni e mezzo di Tedeschi e soltanto di loro…». Sono frasi da ricordare, e che saranno ricordate, il 15 marzo 1939, quando Hitler si annetterà ben più di tre milioni e mezzo di cechi, impossessandosi di tutta la Boemia e la Moravia.

Nella tournée veneta (18-26 settembre), il duce sarà meno diplomatico del Mussolini giornalista: pretende addirittura la frantumazione dello Stato cecoslovacco. L’affermazione è quanto meno anacronistica nel Veneto, dove nel Museo di Rovereto è ampiamente documentato l’appoggio dell’Italia alla nascita della nazione cecoslovacca e il generoso contributo della legione ceca alle battaglie del Piave e di Vittorio Veneto. La verità è che Mussolini, prima di partire per il suo giro di propaganda, ha fatto chiedere ai tedeschi che cosa dovrà dire e Hitler ha risposto che vorrebbe pressioni per la soluzione integrale del problema, ossia lo spezzettamento della Cecoslovacchia in tanti stati corrispondenti alla composizione etnica della repubblica. Le richieste di Hitler sono ancora aumentate.

II duce si farà portavoce della volontà tedesca e a Trieste dirà: «Nei confronti del problema che agita in questo momento l’Europa, la soluzione ha un nome solo: plebisciti. Plebisciti per tutte le nazionalità che li domandano, per le nazionalità che furono costrette in quella che volle essere la grande Cecoslovacchia».

Possiamo figurarci come risuonarono queste parole alle orecchie dei gerarchi locali, sempre alle prese con i problemi connessi con l’esistenza di minoranze etniche diverse…

Mussolini affronta anche il problema della guerra, pur alternandosi nella sua testa la certezza di una soluzione pacifica del problema e il convincimento che forse potrebbe esserci un conflitto. Ma questa alternanza di convinzioni non gli impedisce i facili istrionismi, le frasi roboanti: «Nessuno ha potuto fermarci, nessuno ci fermerà» e anche: «Circolavano allora (al tempo delle sanzioni) delle alternative assolutamente ridicole: burro o cannoni. Noi abbiamo scelto che cosa?». E poiché la “folla” risponde “cannoni”, Mussolini può continuare la sceneggiata: «Ma i cannoni stessi, per quanto costruiti di tempratissimo acciaio, sarebbero materia inerte se dietro non ci fossero uomini dello stesso metallo. Questi uomini ci sono. Dalle Alpi alle isole, fino ai limiti del deserto». Invece non ci sono. Ovvero, esistono nelle farneticazioni di un uomo che ha dietro di sé personaggi come il generale Pariani capo di SM dell’Esercito, il quale è convinto di vincere la guerra facendo «largo impiego di gas contro opere fortificate» (Ciano, Diario).

Ma tutto questo agitarsi, le declamazioni filotedesche di Mussolini e il bellicismo di bassa lega di militari e gerarchi, affonda nel ridicolo se si pensa che Ciano, proprio in quei momenti, istiga Ungheria e Polonia a essere intransigenti con la Cecoslovacchia nelle loro rivendicazioni, perché «non bisogna che sia solo la Germania a trar vantaggio» dalla crisi ceca.

Siamo alla stretta finale. A Godesberg (è il secondo volo di Chamberlain in Germania) il 23 settembre Hitler consegna al premier britannico le sue richieste: tra il 26 e il 28 settembre truppe e polizia ceche debbono lasciare i Sudeti, secondo una mappa disegnata dai tedeschi, senza distruggere o asportare alcunché: vettovaglie, bestiame, materie prime. L’esercito tedesco avrebbe preso possesso dei territori evacuati e una commissione mista avrebbe curato l’esecuzione di un plebiscito, nelle zone indicate dalla mappa, prima del 25 novembre. II territorio ceduto alla Germania penetrava profondamente nella Cecoslovacchia, quasi spezzando in due la nazione.

Hitler fa subito sapere a Mussolini che ha la certezza che Gran Bretagna e Francia accetteranno le sue richieste, tuttavia essendo la situazione politico-militare favorevole all’Asse «forse varrebbe la pena di giocare adesso una partita che si dovrà, un giorno, inevitabilmente giocare». Mussolini risponde bertoldescamente: «Noi ci porremo a fianco della Germania subito dopo l’entrata in guerra dell’Inghilterra. Non prima, per non giustificare la sua guerra».

II duce è convinto in quel momento che l’Inghilterra di Chamberlain non si batterà, perciò non è impegnativo dichiararsi per l’intervento dopo l’entrata in guerra di un Paese che sembra deciso a non farla. Ciano, dal canto suo, si abbandona a cupe riflessioni: «il Duce e io, pur non spingendo la Germania al conflitto, non abbiamo fatto niente per trattenerla». II ripensamento è in parte motivato dal fatto che le richieste di Hitler sono apparse eccessive, e Praga come Parigi hanno risposto con la mobilitazione, mentre Londra ha allertato la flotta. Anche Mussolini fa la sua mobilitazione: richiama 25.000 uomini in tutto, tanto il gen. Pariani è più che mai certo «di fare una guerra ultra rapida».

II 26 settembre, mentre rullano un po’ ovunque i tamburi di guerra, il duce parla a Verona. Non è aggressivo come il solito. Anzi, l’annunciata mobilitazione dei probabili belligeranti lo induce ad annacquare il suo vino: «L’Europa si trova di fronte a molti bisogni, ma certamente il meno urgente di tutti è quello di aumentare il numero degli ossari che sorgono così frequentemente sulle frontiere degli Stati».

II cambiamento di tono di Mussolini coincide con il rilancio che Hitler fa sul proprio bluff, alla mobilitazione delle democrazie replica con un ultimatum: i Sudeti debbono essergli consegnati entro le 14 del 28 settembre. II discorso del duce può essere un richiamo indiretto dell’ultima ora al socio perché si dimostri ragionevole; può essere anche il tentativo di presentarsi, all’opinione pubblica mondiale, come più possibilista del dittatore tedesco. Chissà, forse pensa che non sia il caso di bruciarsi i ponti alle spalle, come invece sta facendo Hitler. Ciano, in quel momento, non intravede nessuna possibilità di uscire dal vicolo cieco in cui il fascismo, e più ancora il duce e lui stesso, hanno portato il Paese e scrive sui suo diario: «È la guerra. Dio protegga l’Italia e il Duce».

Sempre il 26 settembre, a sera, in un discorso allo Sportpalast di Berlino, il Führer investe il presidente della Cecoslovacchia Beneš con scariche di insulti e gli attribuisce ogni crimine possibile, quindi conclude urlando: «La pace o la guerra stanno nelle sue mani. O accetterà e darà finalmente ai tedeschi (sudetici) la loro libertà, o questa libertà ce la conquisteremo da noi».

Si può credere che Hitler dica sul serio. E Chamberlain, che spera sempre di giungere a un accordo (allo Sportpalast Hitler aveva dichiarato che, risolto il problema dei Sudeti, non avrebbe chiesto altro per la Germania in Europa), risponde alle parole truculente di Hitler dai microfoni della BBC, la sera del 27, con un discorso che vuole essere ispirato alla ragionevolezza, ma che è solo una dichiarazione d’impotenza; tra l’altro dice: «Non possiamo assolutamente impegnarci a coinvolgere tutto l’impero britannico in una guerra soltanto per causa sua (cioè della Cecoslovacchia)». Il francese Bonnet dal canto suo, ordina all’ambasciatore François-Poncet di assicurare Hitler che le richieste tedesche erano già state accolte dal governo di Praga, il che era una menzogna in assoluto perché Parigi non aveva avuto nessun contatto con Beneš o col governo ceco.

II 28 settembre, di buon mattino, Hitler sa già di avere i Sudeti in tasca; al massimo, dovrà fare i conti con la resistenza dell’esercito ceco e la cosa può non essere piacevole. Ma anche questo scontro non ci sarà. Chamberlain manda il suo ambasciatore a Roma da Ciano con un appello per il duce al fine di «un intervento amichevole» per salvare la pace.

Sono le 10.20 – tre ore e 40 minuti alla scadenza dell’ultimatum di Hitler – quando Ciano riceve l’ambasciatore inglese. Mussolini, subito messo al corrente della richiesta di Chamberlain, non si lascia sfuggire l’occasione di giocare al salvatore della pace. Quello che non aveva fatto il 12 settembre, lo fa di slancio il 28 e, dopo uno scambio di telefonate, ottiene il rinvio di 24 ore dell’ultimatum. Si saprà poi che Hitler non concesse alcunché. Anche se l’ultimatum aveva una sua precisa scadenza, la Wehrmacht avrebbe potuto muoversi solo a partire dalle 6.15 del 30 settembre. Aveva però capito che il suo bluff era vincente e ora poteva rivelarsi magnanimo.

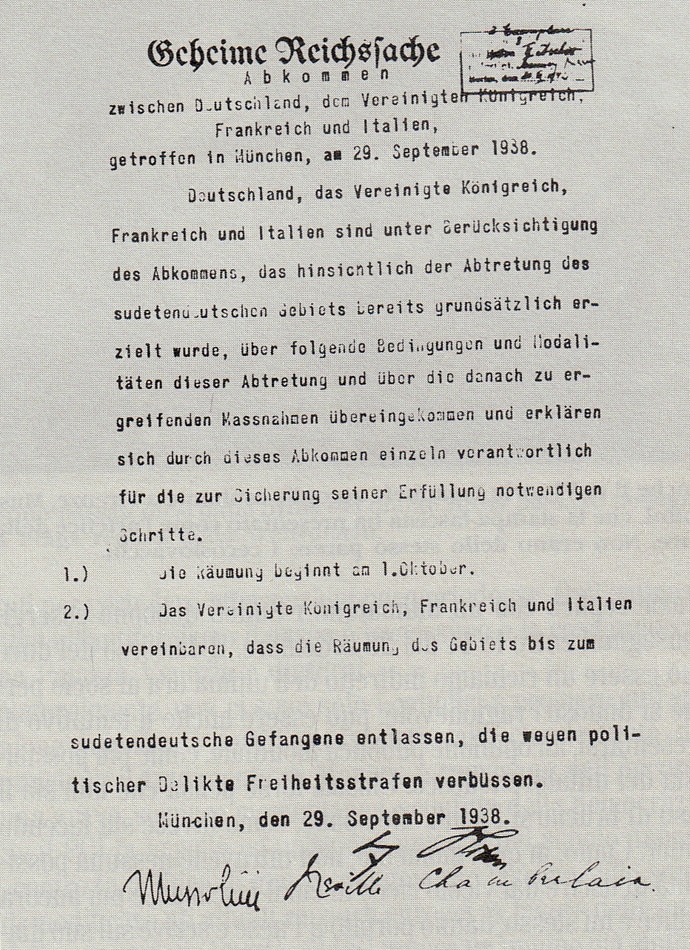

Dopo altre convulse telefonate, Chamberlain propone una conferenza a quattro (Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania) con l’impegno da parte anglo-francese di risolvere il problema dei Sudeti entro 7 giorni. Hitler accetta purché alla conferenza, che deve aver luogo il 29 settembre a Monaco, partecipi Mussolini. La sorte della Cecoslovacchia deve essere decisa in assenza dei rappresentanti di quel Paese, che andranno a Monaco solo per prendere nota del diktat dei quattro.

È noto come andarono le cose. Mussolini, partendo da Roma, ha in tasca le «richieste minime» che Hitler intende presentare alla Cecoslovacchia, ma esse dovranno essere sottoposte agli anglo-francesi come ideazione del duce. Le richieste “minime” di cui è portavoce Mussolini concedono a Hitler 11.000 miglia quadrate di territorio con 2.800.000 tedeschi sudetici e 800.000 cechi; all’Ungheria 7.500 miglia quadrate con 500.000 magiari e 272.000 slovacchi; alla Polonia 650 miglia quadrate con 95.000 polacchi e ben 133.000 cechi: prendere o lasciare. Gli anglo-francesi prendono ed è la fine della Cecoslovacchia.

Nonostante tutto, Hitler non è contento, perché dovrà accontentarsi di una «passeggiata militare»; Mussolini è «moderatamente felice, perché, sia pure a caro prezzo, potevamo liquidare per sempre Francia e Gran Bretagna». Così confessa a Ciano, già dimentico di non aver voluto seguire Hitler nei momenti del massimo furore bellico del tedesco.

Da parte degli occidentali, Daladier si sente talmente in colpa che quando atterra col suo aereo a Orly, pensa che la folla, accorsa all’aeroporto per festeggiarlo, lo voglia linciare per avere tradito la Cecoslovacchia. Solo Chamberlain è felice. Suppone di avere fermato Hitler e dichiara, alla folla che lo applaude al suo ritorno a Londra, che a Monaco ha ottenuto «una pace con onore. E credo che sia pace per il nostro tempo».

E i cechi? I due rappresentanti di Praga che avevano dovuto sentirsi dire dai franco-inglesi quanto era stato deciso nel corso della conferenza, non riuscirono a trattenere le lacrime. Uno di essi disse al compatriota, a commento del diktat, indicando Chamberlain e Daladier: «Essi non sanno quello che stanno facendo a noi e a loro stessi». Già Jan Masaryk, ministro plenipotenziario ceco a Londra e figlio di colui che aveva fondato la Cecoslovacchia indipendente, quando aveva saputo della conferenza di Monaco, aveva detto al Ministro degli Esteri inglese: «Se voi sacrificherete il mio Paese per difendere la pace del mondo io sarò il primo ad applaudirvi. Ma se non otterrete il vostro scopo, Dio abbia pietà delle vostre anime».

L’Italia e Mussolini dopo il Patto di Monaco

Mussolini, durante il viaggio di ritorno, scopre dal treno folle festanti a ogni stazione, grande o piccola che sia. Con raccapriccio si accorge che lo festeggiano perché «ha salvato la pace». Dov’è l’Italia guerriera che ha sempre sognato? Dal balcone di Palazzo Venezia, alla «folla oceanica» che lo acclama, dirà solo: «Camerati, voi avete vissuto ore memorabili. A Monaco abbiamo operato per la pace secondo giustizia. Non è questo l’ideale del popolo italiano?». Il coro dei «sì» è così alto e spontaneo che lui, imbronciato, volge le spalle alla piazza e rientra nel salone.

L’OVRA coglie, sia pure in parte, i motivi di quei festeggiamenti e segnala nei suoi rapporti che «il popolo non crede all’amicizia della Germania»; non c’è «preparazione spirituale, in mancanza di che le pressioni dei circoli antigermanici e la loro propaganda disorienta le masse».

La stampa fascista, che s’è associata ai festeggiamenti e ha esaltato il duce per ciò che ha fatto, deve mutare registro in fretta. II 3 ottobre, il Giornale d’Italia, quotidiano ufficioso del governo, scrive: «Si vorrebbe far credere che l’intervento di Mussolini per la pace sia stato provocato dalla sua sensazione di una resistenza del popolo italiano a marciare in guerra, in generale, ma soprattutto a fianco della Germania…». Ma si tratta di «una manovra immonda a pericolo scomparso!». E la Tribuna del 4 ottobre: «L’ondata pacifista… ci sembra che cominci ad andare troppo oltre sulla via dell’ottimismo, alimentando speranze e illusioni che non sono autorizzate dalla realtà della situazione europea».

I “circoli antigermanici” denunciati dall’OVRA sono i circoli cattolici, i quali hanno ancora una certa possibilità di manovrare allo scoperto. L’Osservatore Romano ha messo in evidenza, con la necessaria circospezione, l’aggressività di Hitler, contrapponendola alla ragione umana che vuole la pace. In più, il razzismo e la persecuzione dei movimenti cattolici in Germania alimentano lo spirito di quei “circoli” e non pochi sono gli ecclesiastici, in quel periodo, che vengono perseguitati per certe loro affermazioni poco ortodosse. Dall’antinazismo all’antifascismo il passo e brevissimo e la cosa preoccupa Palazzo Venezia e dintorni.

Naturalmente non ci sono solo i cattolici a premere sull’opinione pubblica. I partiti antifascisti, dalla clandestinità, denunciano il tradimento di Monaco e ravvisano nell’Accordo una grave, seppure momentanea, sconfitta della democrazia. Se il Pci fa appello ad un’azione unitaria del popolo italiano «contro la politica di guerra del governo fascista» allo scopo di modificare gli attuali rapporti europei «a favore delle forze della pace e della libertà», il Psi invoca un’unione più «intima e fraterna dei partiti di classe con tutte le forze della democrazia e della libertà».

Vi sarebbero altre reazioni da registrare, ma la più significativa è il commento, a botta calda, di due diplomatici al seguito di Daladier che avevano assistito alla firma del Patto entrambi coscienti della tragedia implicita nell’accordo. Disse uno di loro: «Mais enfin l’agrément c’est un soulagement». (Ad ogni modo l’accordo è un sollievo).

L’altro, che era Alexis St. Léger, segretario generale del Ministero degli Esteri, dopo un attimo di silenzio rispose: «Ah oui, un soulagement! Comme quand on a merdé dans sa culotte!». (Oh sì, un sollievo, come quando uno se l’è fatta nei calzoni!).

La storia di Monaco, può essere ancora interpretata così.

Da Patria Indipendente n° 18 del novembre 1988

Pubblicato venerdì 7 Dicembre 2018

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/1938-quel-maledetto-patto-di-monaco/