Ho riletto in questi giorni le 34 testimonianze di donne partigiane venete, un lavoro di gruppo curato da Maria Teresa Sega nel libro Voci di partigiane venete e ho visto emergere, come divinità civili, le varie forme di quella partecipazione sommersa alla Resistenza. Una partecipazione, sentita e corposa, e non un “contributo”, come spesso è stato erroneamente definito, per indifferenza, per maschilismo imperante e carenze storiche, per pregiudizi tradizionali e per la mancanza di visibilità delle protagoniste.

Ho riletto in questi giorni le 34 testimonianze di donne partigiane venete, un lavoro di gruppo curato da Maria Teresa Sega nel libro Voci di partigiane venete e ho visto emergere, come divinità civili, le varie forme di quella partecipazione sommersa alla Resistenza. Una partecipazione, sentita e corposa, e non un “contributo”, come spesso è stato erroneamente definito, per indifferenza, per maschilismo imperante e carenze storiche, per pregiudizi tradizionali e per la mancanza di visibilità delle protagoniste.

Il testo non è solo un documento territoriale, ma un campione dell’impegno femminile nella lotta di Liberazione in tutta Italia. Innumerevoli gesti e azioni a volte combattenti, dirette, ardimentose, armate, altre volte timide, segrete, oscurate come normale compito domestico di donne militanti. Sono messaggere, staffette, postine, cucitrici, cuoche, infermiere occasionali che vengono in soccorso, sono sempre in prima linea, rischiando la vita per un imprevisto, un passo falso o per una delazione. Offrono la misura di un fenomeno essenziale alla riuscita della lotta partigiana.

La stessa storiografia ora lo conferma, orientandosi verso la riscoperta di queste figure, riconoscendone il ruolo funzionale alla vita stessa del movimento di Liberazione. Donne tra loro molto diverse, di varie provenienze ed estrazioni sociali – contadine, operaie, ma anche intellettuali, tutte accomunate dallo spirito di sacrificio e dalla consapevolezza di essere parte della Resistenza, a volte spontanea, a volte acquisita in famiglia o risvegliata sul campo. Di qui nasce la forza per superare la paura e gli ostacoli: non tradire i compagni, resistere alle umiliazioni, alle percosse, alle torture di fascisti e tedeschi. Un esercito invisibile di “formiche operaie” è presente ovunque nelle cascine, nelle fabbriche, in montagna e in città. Chi era in grado di portare gli ordini ai comandi partigiani in montagna sgusciando tra le maglie dei nazifascisti, nascondendo nelle trecce i messaggi, passando i posti di blocco a piedi o in bicicletta, con un sorriso innocente o con un bambino in braccio? Chi a casa raccoglieva cibi poveri ma indispensabili come patate e polenta per sfamare i compagni, gli sbandati o i prigionieri in fuga?

Chi li riforniva di abiti, chi procurava i rifugi nei granai e nelle grotte, chi raccoglieva informazioni nelle sedi del nemico e nelle caserme? Loro, sempre loro: madri, figlie, mogli, sorelle. Ognuno di questi atti rappresentava un rischio, pagabile con l’arresto e le più infami violenze e torture. Il pericolo per le donne era ben più cruento di quello dei compagni che mettevano in gioco la vita. Il rischio aggiunto stava nel loro corpo, in balìa di ogni tipo di nefandezza da parte di un nemico sadico e secolarmente aduso al sopruso sulle donne in guerra e in famiglia. Centinaia di casi di stupri impuniti perpetrati dalle brigate nere e dai soldati tedeschi delle SS e della Wermacht, attendono ancora di essere scovati e storicamente elencati. Le tante Amalie, Luciane, Delfine, Adriane, Liliane, Ines, non si tirarono indietro durante quegli anni decisivi e neppure raccolsero onori e premi dopo la Liberazione. Anzi, ci fu chi lanciò loro critiche e insulti. Alcune tornarono a sacrificarsi in casa, altre furono sopraffatte dall’esperienza subita, altre continuarono a combattere per i diritti femminili e popolari.

La raccolta di Maria Teresa Sega è preziosa perché ci mostra la sequenza di piccole e grandi iniziative quotidiane, affrontate con altruismo da donne di diversa provenienza sociale. Vicende dolorose e nomi rimasti sottaciuti, come nel caso di Cecilia Wilma Ballarin di Mazzorbo, in provincia di Venezia, figlia di un ortolano che trasportava la merce da vendere a Rialto in barca.

Servendosi della piccola imbarcazione di famiglia, Wilma trasporta marinai fuggiaschi e diffonde volantini antifascisti infilandoli sotto le porte, o Luciana Bellunato di Favaro, sempre nell’area di Venezia, che nasconde nel fienile e cura i partigiani feriti, o Ines Mumeni “Mira”, operaia alla Breda e alla Galileo, che inizia aiutando prigionieri inglesi a fuggire dai campi di prigionia delle Giare di Mira e sfamando sui treni i soldati italiani deportati in Germania, per poi diventare staffetta della formazione garibaldina “Umberto Fasolato”.

Storie che meritano di essere conosciute, come quella di Concetta Fiorio, veronese, fiancheggia il marito, Emilio Moretto, attivo gappista smistando messaggi, armi e rifornimenti tra i partigiani della zona del lago di Garda e di Ester Zille, mestrina, insegnante di lettere educata all’antifascismo dal padre medico condotto socialista, dispensa i foglietti del partito d’azione e del partito comunista tra le famiglie di Spinea e Mirano spostandosi in bicicletta per le lezioni private. E altre, altre ancora. Tutte vivono momenti di paura, ma non esitano. Alcune cadono nelle mani degli aguzzini fascisti e tedeschi che usano la tortura non solo per ottenere notizie, ma anche per svilire lo spirito ribelle e sfogare il loro sadico potere sugli inermi.

Mafalda Travaglini di San Bellino, Rovigo, cresciuta in una famiglia di braccianti, diventa staffetta col nome di “Anita” della brigata Garibaldi “Giovanni Tasso”, arrestata, non fa un nome “nemmeno a morire”. Portata al teatro sociale di Stienta è picchiata col nerbo di bue. Fermata nuovamente nel febbraio ’45 è bastonata a sangue dai carcerieri repubblichini, ma lei pensa alla mamma lontana.

Luigina Castagna, nome di battaglia “Dolores”, staffetta del battaglione “Romeo” della brigata “Stella” (divisione “Garemi”) viene arrestata una prima volta nel maggio del ’44 dagli uomini del capitano Polga, famigerato capo della polizia di Vicenza, e una seconda volta insieme al padre. Nella sua casa ai Muschi, importante punto di riferimento della Resistenza nella Val d’Agno, si svolgevano incontri e riunioni di comandanti partigiani e si rifugiavano oppositori al regime.

Luigina manteneva i contatti tra la zona di Recoaro e Vicenza. I fascisti frugarono dappertutto nella cascina ma non trovarono il nascondiglio partigiano e allora diedero fuoco al granaio non prima di averlo svuotato delle derrate. Luigina resistette come poté con gli altri, ma quando cominciarono a crollare le travi dovette venire fuori con i compagni. Trasferita a palazzo Festari di Valdagno, viene seviziata dagli uomini della brigata nera “Turcato”, al comando del capitano Tomasi, gentaglia nota per la ferocia: “La sofferenza più grande non sono stati i pugni e i calci – ricorda lei – ma mio padre pestato a sangue da un diciottenne”. Col capitano Tomasi venne il peggio. Dopo le percosse, le scosse elettriche. “Seduta su uno sgabellino basso, c’era un filo (…) e tubi lunghi che se li avevi in mano non scappavi più perché la corrente ti stringeva, ti raggomitolava… mi sentivo svenire, quasi non respiravo, non ero più neanche capace di aprir bocca. Staccavano la corrente e poi la riattaccavano”.

Anche Alberta Cavaggion “Nerina”, staffetta della divisione Vicenza, di famiglia antifascista, catturata il 31 dicembre 1944 dalla banda Carità. Finita a palazzo Giusti a Padova, subì pesanti torture. Sonia Residori in Donne guerra e violenza. Atti del convegno (Vicenza, 26 novembre 2005, a cura del Centro documentazione e studi “Presenza donna”) ricorda che aveva vent’anni e resistere significò per lei sopportare quattro mesi di prigionia e violenze a Padova, sottoposta anche a continue scariche elettriche. Aveva recitato da protagonista in note compagnie amatoriali vicentine e usò il suo talento di attrice per uscirne facendo la parte dell’ingenua: “L’importante era convincere i miei aguzzini che non sapevo proprio nulla e che perciò era inutile torturarmi. Alla fine, a forza di ripeterlo, ci sono riuscita, e mi hanno lasciato stare”.

Anche Alberta Cavaggion “Nerina”, staffetta della divisione Vicenza, di famiglia antifascista, catturata il 31 dicembre 1944 dalla banda Carità. Finita a palazzo Giusti a Padova, subì pesanti torture. Sonia Residori in Donne guerra e violenza. Atti del convegno (Vicenza, 26 novembre 2005, a cura del Centro documentazione e studi “Presenza donna”) ricorda che aveva vent’anni e resistere significò per lei sopportare quattro mesi di prigionia e violenze a Padova, sottoposta anche a continue scariche elettriche. Aveva recitato da protagonista in note compagnie amatoriali vicentine e usò il suo talento di attrice per uscirne facendo la parte dell’ingenua: “L’importante era convincere i miei aguzzini che non sapevo proprio nulla e che perciò era inutile torturarmi. Alla fine, a forza di ripeterlo, ci sono riuscita, e mi hanno lasciato stare”.

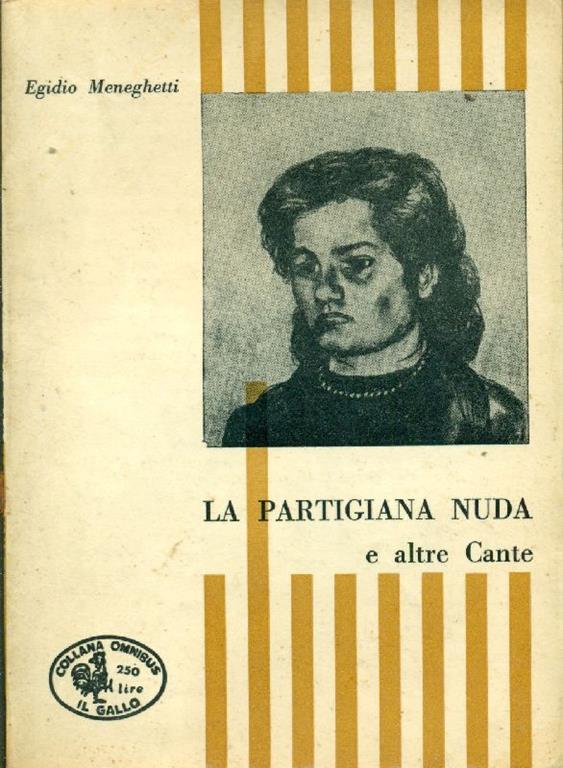

Vicenda illuminante anche quella di Maria Erminia Gecchele, nome di battaglia “Lena”, operaia tessile di Zanè (Vicenza). Nel poema in dialetto a lei dedicato, La partigiana nuda, con lo pseudonimo di Antenore Foresta e i disegni di Tono Zancanaro, Egidio Meneghetti (rettore dell’Università di Padova e importante esponente del Cln), “racconta di lei e degli sgherri che la abusarono”. Erminia non parlò malgrado le violenze impresse per sempre sul suo corpo. Era comandante del Servizio informazioni del gruppo divisioni garibaldine d’assalto “Garemi” e fu catturata durante una missione il 13 dicembre del ’44 nei pressi di Alte di Montecchio. Fu trasferita nelle carceri vicentine e poi, proprio per la sua ostinazione a non parlare, a palazzo Giusti a Padova gettata nelle mani della “Banda Carità”. Quei carnefici la sottoposero a terribili sevizie dal dicembre ’44 fino all’aprile del ’45. Nel dopoguerra, le fu riconosciuto un alto grado di invalidità per cause di guerra e nel 1949 il consiglio dei ministri le riconobbe il grado di tenente per il periodo marzo-maggio 1944 e quello di capitano per il periodo giugno 1944-aprile 1945, mentre nel 1968 le vennero conferite due croci di guerra.

Quando Erminia fu fermata dai fascisti il 31 dicembre 1944 la sua mansione stava per concludersi. Era in bicicletta e doveva consegnare a una staffetta un messaggio per il comando della divisione. Racconta: “I due fascisti buttarono nel fosso la bicicletta e mi puntarono l’arma alla testa. (…) Sono riuscita a ingoiare il biglietto del messaggio”. Al pressante interrogatorio che ne seguì provò a fingere di non saper niente, ma inutilmente. “Alle carceri di Vicenza cominciò il calvario: l’alternarsi di interrogatori e torture. Per me il mondo si era rimpicciolito alle pareti della cella, e la speranza del sole, della libertà e della salvezza era completamente scomparsa. Mi sentivo definitivamente perduta, rassegnata, e mi sentivo di minuto in minuto stritolare dagli artigli di quegli inumani briganti senza dio e senza legge, dalle mani insanguinate e dalla bocca sporca. Dopo due giorni di tale trattamento, mi portarono a Palazzo Giusti, alla scuola del maggiore Carità e delle sue degenerate figliole…”. Operatrici delle più vergognose, barbare operazioni, prodotti indimenticabili di esclusiva marca fascista. Sarebbe bastato pronunciare un nome per provocare la catastrofe e gettare nel rogo della rappresaglia persone, famiglie, paesi. E il nome non uscì. “L’enorme responsabilità della segretezza pesava sulla nostra coscienza – conclude Erminia – e ci rendeva più forti della ferocia fascista. Tutto finiva nell’assoluto silenzio, unica sperimentata salvezza”.

Quando Erminia fu fermata dai fascisti il 31 dicembre 1944 la sua mansione stava per concludersi. Era in bicicletta e doveva consegnare a una staffetta un messaggio per il comando della divisione. Racconta: “I due fascisti buttarono nel fosso la bicicletta e mi puntarono l’arma alla testa. (…) Sono riuscita a ingoiare il biglietto del messaggio”. Al pressante interrogatorio che ne seguì provò a fingere di non saper niente, ma inutilmente. “Alle carceri di Vicenza cominciò il calvario: l’alternarsi di interrogatori e torture. Per me il mondo si era rimpicciolito alle pareti della cella, e la speranza del sole, della libertà e della salvezza era completamente scomparsa. Mi sentivo definitivamente perduta, rassegnata, e mi sentivo di minuto in minuto stritolare dagli artigli di quegli inumani briganti senza dio e senza legge, dalle mani insanguinate e dalla bocca sporca. Dopo due giorni di tale trattamento, mi portarono a Palazzo Giusti, alla scuola del maggiore Carità e delle sue degenerate figliole…”. Operatrici delle più vergognose, barbare operazioni, prodotti indimenticabili di esclusiva marca fascista. Sarebbe bastato pronunciare un nome per provocare la catastrofe e gettare nel rogo della rappresaglia persone, famiglie, paesi. E il nome non uscì. “L’enorme responsabilità della segretezza pesava sulla nostra coscienza – conclude Erminia – e ci rendeva più forti della ferocia fascista. Tutto finiva nell’assoluto silenzio, unica sperimentata salvezza”.

Proviamo a riflettere oggi su questo silenzio resistente e sofferto e immaginiamolo moltiplicato in tanti altri esempi solo in parte noti. Oggi, in un mondo invaso dal ronzio delle parole più futili e travagliato dai femminicidi, esso ci apparirà come un incentivo, un segnale, un simbolo della volontà femminile e delle sue immense risorse combattive.

Serena d’Arbela, giornalista e scrittrice

Pubblicato mercoledì 31 Marzo 2021

Stampato il 03/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/quelle-donne-torturate-a-palazzo-giusti-dalla-banda-carita/