Appena alcuni giorni fa, nel “tempio” londinese di Wembley, si sono conclusi i campionati europei di calcio con la vittoria degli “azzurri” contro i padroni di casa, al termine di una galvanizzante cavalcata durata un mese.

Dopo oltre un anno di pandemia covid, in un torneo dall’inedita formula itinerante, abbiamo visto i tifosi riaffacciarsi negli stadi e soprattutto riempirsi piazze e strade man mano che si avvicinava la finale, suscitando da un lato apprensione per il probabile incremento dei contagi, ma confermando dall’altro quanto il “calcio” sia da tempo un rito tribale collettivo, pregno di significati simbolici, capace di generare travolgenti passioni, di influenzare gusti e dinamiche sociali, di ritagliarsi uno spazio enorme sui media, di richiamare prepotentemente l’attenzione del mondo della politica, pronto a esaltare e strumentalizzare le imprese dei suoi “eroi”, pur di far distogliere lo sguardo – per un po’ – dai problemi che sono sotto gli occhi di tutti, o quasi.

Com’è noto, gli Europei del 2020 – per forza di cose – sono stati posticipati, come del resto le Olimpiadi, che si inaugureranno ufficialmente a Tokyo oggi 23 luglio. A differenza della manifestazione calcistica che si è svolta in Europa, realizzata anche per dare un segnale di ritorno alla normalità, le gare olimpiche si disputeranno a porte chiuse per decisione del governo giapponese, spaventato dal possibile propagarsi di una nuova ondata epidemica per il diffondersi dell’aggressiva variante Delta. Sarà comunque un grande appuntamento, che beneficerà – come al solito – di un’imponente copertura assicurata dalla galassia mass-mediatica.

Come peraltro è accaduto nelle varie competizioni sportive dopo il primo lockdown, gli spalti rimarranno vuoti, visualizzando la particolare diversità degli imminenti giochi olimpici rispetto alle precedenti edizioni, a partire da quella faraonica di Berlino nel 1936, che si è configurata come il primo evento mediatico di risonanza planetaria e come un caso quanto mai evidente di connessione tra sport e politica.

Quelle che vengono considerate come le Olimpiadi più controverse e famose, sono state immortalate nel lunghissimo documentario girato da Leni Riefenstahl con larghezza di mezzi e tecniche innovative. Già autrice del Trionfo della volontà sul raduno di Norimberga del 1934, la regista tedesca in Olympia (1938) esalta gli ideali nazisti della disciplina e della cura del corpo, incarnati nelle forme statuarie dei giovani atleti germanici. Era la prima volta che si montava un film sulle Olimpiadi, come pure era la prima volta che uno Stato finanziava direttamente i Giochi, costruendo uno stadio in grado di ospitare 100.000 spettatori e un villaggio olimpico dalle concezioni architettoniche avanzate.

Tutto era stato studiato e preparato meticolosamente per celebrare l’apoteosi del nazismo. Il regime di Adolf Hitler, che da poco si era insediato alla guida del governo, il 30 gennaio 1933, intendeva mostrare al mondo intero la repentina rinascita della potenza tedesca, grazie alle sue drastiche “cure”, nonché la presunta superiorità della razza ariana, compito quest’ultimo affidato ad una squadra sportiva, espressione di una società sottoposta a un intenso processo di militarizzazione e da cui venivano sempre più messi al bando i “diversi” e i “nemici” del Terzo Reich.

In una Berlino ripulita dalle scritte e dai cartelli antisemiti per rassicurare l’opinione pubblica internazionale, mentre i turisti venivano accortamente tenuti all’oscuro della massiccia retata contro i rom effettuata in città, lo statunitense nero Jesse Owens vinse ben quattro medaglie d’oro (100 metri, 200 metri, salto in lungo, staffetta 4 x 100), sbalordendo il mondo e indispettendo i vertici del nazismo, costretti a vedere un “nero” surclassare i campioni della rappresentativa ariana, che pur si aggiudicava il medagliere olimpico.

Tuttavia, nonostante l’eco delle prodezze della leggendaria “antilope nera”, sulla cui esperienza nel 2016 è stato prodotto il bel film Race, il trionfatore dei giochi berlinesi sul piano propagandistico è stato Adolf Hitler, in uno scenario già minacciosamente segnato dallo scoppio della guerra civile in Spagna, che internazionalizzerà lo scontro tra fascismo e antifascismo, prefigurando un nuovo conflitto globale.

Ancor prima della Germania nazista, è stata l’Italia fascista a sfruttare le notevoli opportunità propagandistiche legate all’organizzazione di grandi eventi sportivi. Non a caso, nel 1934 essa ospitò i Mondiali di calcio, terminati con l’affermazione della “nazionale” del mitico Vittorio Pozzo, che bisserà questo successo quattro anni dopo a Parigi, con i giocatori italiani che faranno il saluto romano prima dell’inizio di ogni partita. Così, pure su questo terreno, il fascismo entrava in sintonia con quanto allora aveva preso corpo irreversibilmente: la società di massa, il cui avvento, caratterizzato dal «fenomeno dell’agglomerazione, del “pieno”», è stato lucidamente colto nel 1930 dal pensatore spagnolo, José Ortega y Gasset, ne La ribellione delle masse: “Le città sono piene di gente. Le case, piene d’inquilini. Gli alberghi, pieni di ospiti. I treni, pieni di viaggiatori. I caffè, pieni di consumatori. Le strade, piene di passanti. Le anticamere dei medici più noti, piene d’ammalati. Gli spettacoli, appena non siano molto estemporanei, pieni di spettatori. Le spiagge, piene di bagnanti. Quello che prima non soleva essere un problema, incomincia ad esserlo quasi a ogni momento: trovar posto”.

Anche in tempi più vicini, regimi sanguinari di stampo poliziesco hanno cercato di lucrare, in termini di consenso, sulle manifestazioni sportive di risalto internazionale. Due casi: entrambi in America Latina. Il primo. La dittatura di Augusto Pinochet nel 1976 – a tre anni dal cruento colpo di Stato contro Salvador Allende e Unidad Popular – sperava di mettere in secondo piano i suoi orrendi crimini con un successo, a Santiago del Cile, nella coppa Davis, della selezione tennistica cilena a scapito di quella italiana, che invece si impose nettamente. Il secondo. I generali golpisti argentini nel 1978, attraverso i Mondiali di calcio organizzati in casa, si ripromettevano di esibire il «volto pulito» di un Paese in cui stavano ripristinando l’«ordine» e la «sicurezza».

Mentre si disputava il più importante torneo calcistico su scala planetaria, che avrebbe incoronato la nazionale biancoceleste, per la prima volta, campione del mondo, proseguiva nell’ombra la «guerra sporca», lo sterminio selettivo di un’intera generazione di giovani (30.000 desaparecidos), rei – agli occhi della giunta militare – di essere dei pericolosi sovversivi, portatori del nefasto «morbo marxista». Non ci fu per l’Argentina una mobilitazione paragonabile a quella per il Cile di due anni prima, quando si chiese ripetutamente ai tennisti italiani, al fine di non legittimare un regime oppressivo, di non mettere piede laddove erano stati massacrati e imprigionati migliaia di militanti ed esponenti della sinistra cilena.

Ma è specialmente alle Olimpiadi che, nella seconda metà del Novecento, si è riproposto con sistematica evidenza il nesso tra sport e politica. L’accanita competizione tra Usa e Urss per conquistare il primato nel medagliere olimpico rientrava a pieno titolo nella sfida a tutto campo ingaggiata dalle due superpotenze durante la guerra fredda. In certi momenti di acuta tensione, si ricorse persino all’arma del boicottaggio. Seguiti da ben 65 Paesi, gli Usa non presero parte ai Giochi di Mosca nel 1980, esprimendo così, in modo plateale, la loro condanna per l’invasione sovietica dell’Afghanistan, avvenuta pochi mesi prima, in occasione della quale Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Carter e fautore del finanziamento ai mujahiddin islamici, ebbe a dire: «finalmente l’orso sovietico è caduto in trappola». Non si farà attendere la risposta dell’Urss, che disertò l’edizione di Los Angeles del 1984. Erano gli anni di Ronald Reagan alla Casa Bianca, del ritorno sulla scena dell’anticomunismo muscolare e del lancio dell’offensiva neoliberistica sulle due sponde dell’Atlantico.

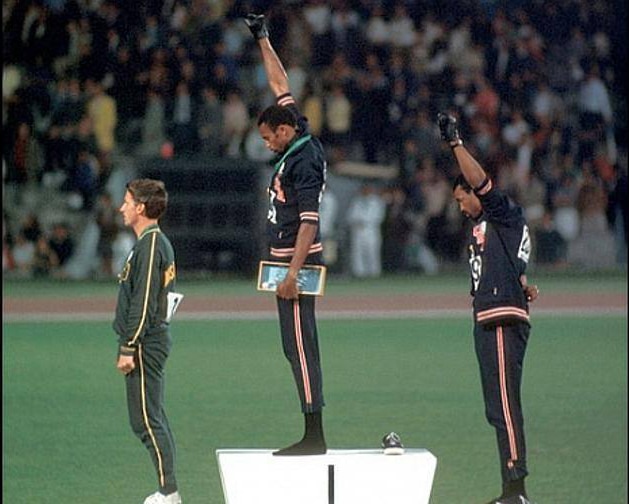

Per le dimensioni e il rilievo crescenti assunti dai Giochi, il palcoscenico delle Olimpiadi è stato scelto, in più di una circostanza, per focalizzare l’attenzione mondiale su nodi cruciali quali, ad esempio, la questione razziale negli Usa e il conflitto israelo-palestinese in Medio Oriente. Indimenticabili i pugni levati in alto, con la testa china, in segno di protesta, degli sprinter afro-americani (Tommie Smith e John Carlos) sul podio dei 200 metri a Città del Messico nel 1968, l’anno della «contestazione globale»; come indelebile e, al tempo stesso, agghiacciante è stato l’esito dell’attentato perpetrato da un commando di Settembre nero a Monaco nel 1972, durante le Olimpiadi, in cui morirono 12 atleti israeliani, 5 fedayyin palestinesi e un poliziotto tedesco.

Quelle tenutesi nella città bavarese sono stati i Giochi di Mark Spitz, il nuotatore statunitense capace di collezionare sette “ori”, e di Valery Borzov, l’imbattibile velocista sovietico, forgiato in “laboratorio”. Va ricordato – a questo punto – come nei Paesi del blocco imperniato sull’Urss, in particolare nella Germania dell’Est, si mettessero a punto vere e proprie «macchine da sport», imbottite di steroidi e anabolizzanti, che facevano incetta di titoli. «Macchine» destinate a non avere eredi, dal momento in cui si è dissolto, tra il 1989 e il 1991, l’assetto bipolare sovietico-statunitense.

A dire il vero, l’uso di sostanze dopanti era diffuso pure fra gli atleti delle compagini occidentali. Clamorosa è stata la squalifica a Seul nel 1988 del centometrista Ben Johnson, in grado di superare – slealmente – addirittura Carl Lewis, il «figlio del vento».

Soprattutto, dal crollo del Muro di Berlino in poi, le Olimpiadi si sono configurate come uno spettacolo universale, sempre più piegato alle logiche del profitto capitalistico degli sponsor pubblicitari e televisivi, il cui massiccio ingresso nello sport da un lato ha fatto lievitare negli ultimi decenni, in maniera stratosferica, gli introiti delle stelle di prima grandezza (dal basket al calcio, alla stessa atletica), dall’altro ha consacrato i campioni più noti personaggi pubblici e testimonial di interessi extra-sportivi.

Gli appuntamenti olimpici (Barcellona ’92, Atlanta ’96, Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016) si sono trasformati in gigantesche kermesse, che da una parte hanno richiesto ingenti investimenti, dall’altra hanno consentito alle città ospitanti – sia pure a caro prezzo – di enfatizzare i progressi compiuti in campo economico e tecnologico.

Una breve considerazione finale. Ci sembra presto per dire come e se si rimodulerà lo sport agonistico, quando ancora non si è usciti dal tunnel angoscioso della pandemia da coronavirus. Tuttavia, un dato, per quanto paradossale, è certo: l’uno e l’altra, per motivi ovviamente molto diversi tra loro, rinviano alla mondializzazione e alla massificazione dei processi storico-sociali, ossia alle caratteristiche principali dell’età in cui viviamo.

Prof. Francesco Soverina, storico dell’Età contemporanea, componente del comitato provinciale Anpi Napoli

Pubblicato venerdì 23 Luglio 2021

Stampato il 04/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/i-giochi-tra-gare-e-vetrine-politiche-pure-per-le-dittature/