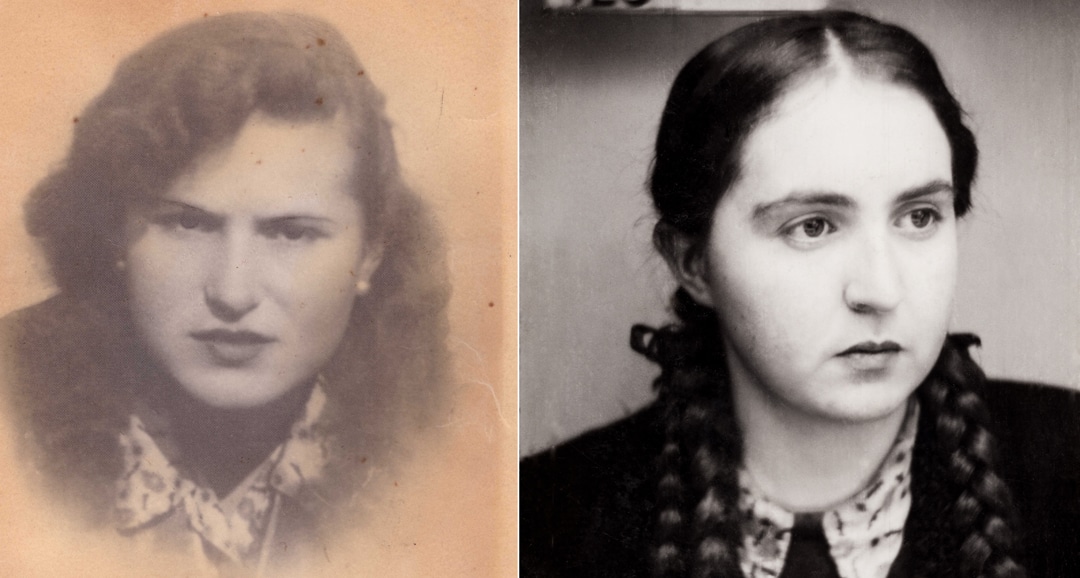

Da qualche tempo mi sono ritrovata a scrivere di storia cercando di far parlare l’esperienza femminile da una posizione di ascolto, modalità appresa nel femminismo degli anni Settanta. Recentemente ho ricostruito la biografia di due giovanissime partigiane del mio territorio marchigiano: Leda Antinori [1] e Magda Minciotti [2], l’una di diciassettenne di Fano, l’altra di quindici anni di Chiaravalle; le loro schede biografiche (link) sono presenti nella sezione “Donne e uomini della Resistenza” del sito dell’Anpi nazionale.

Leda e Magda si conobbero e si scambiarono reciprocamente conforto durante la prigionia condivisa in mano alle SS, prima a Mondolfo, poi nel borgo castellato di Novilara, alla periferia di Pesaro. Quando furono separate a Forlì le loro vite presero strade differenti. Anche l’alveo della lotta partigiana e i motivi dell’arresto erano stati diversi.

Leda faceva parte di una famiglia antifascista comunista – nella Resistenza erano impegnati il padre, la sorella Iva, un cugino – fu arrestata il 20 luglio 1944 durante un trasporto d’armi e si lasciò prendere per far fuggire i compagni. Magda apparteneva a una famiglia che partecipò compatta alla Resistenza nella Vallesina in nome di ideali mazziniani; fu arrestata per rappresaglia l’8 luglio 1944 quando i nazisti, nell’irruzione nella sua casa di sfollata a Monte San Vito, non riuscirono ad arrestare il fratello Giacinto, comandante di un Gap.

Dopo una serie di interrogatori e sevizie, condannata a morte, Leda riuscì a fuggire dalle carceri bolognesi in seguito a un bombardamento e ritornò a casa attraversando il fronte. Distrutta fisicamente per le violenze subite e le sofferenze patite, morì di tubercolosi poco dopo il suo ritorno e il compimento dei 18 anni; una folla commossa partecipò al suo funerale.

Magda fu deportata in Germania per lavoro coatto nei lager e nelle fabbriche Siemens a Norimberga e Bayreuth; soffrì sfruttamento, fame, freddo, umiliazioni, bombardamenti, perse il fratello Giorgio, deportato con lei, che morì di stenti; ritornò gravemente ammalata di tubercolosi; schiacciata dal dolore, depressione e sensi di colpa non riuscì più a frequentare la scuola.

Leda era stata staffetta capo-servizio collegamenti del gruppo di comando del Gap di Fano; aveva trasportato messaggi, armi, stampa clandestina, lungo la vallata del Metauro fino alla Gola del Furlo; era anche responsabile dei Gruppi di Difesa della Donna, che aveva direttamente organizzato a Sant’Andrea in Villis dove era sfollata. Magda aveva salvato dalla distruzione il ponte verso Jesi minato dai tedeschi in ritirata, spegnendo le micce accese; attraversando di notte il paese sorvegliato dai tedeschi, portò aiuto al partigiano Nello Congiu ferito in uno scontro a fuoco, che poi morirà per la gravità delle lesioni; anche lei aveva fatto la staffetta. Due ragazze determinate e coraggiose, cresciute in fretta.

Leda era stata staffetta capo-servizio collegamenti del gruppo di comando del Gap di Fano; aveva trasportato messaggi, armi, stampa clandestina, lungo la vallata del Metauro fino alla Gola del Furlo; era anche responsabile dei Gruppi di Difesa della Donna, che aveva direttamente organizzato a Sant’Andrea in Villis dove era sfollata. Magda aveva salvato dalla distruzione il ponte verso Jesi minato dai tedeschi in ritirata, spegnendo le micce accese; attraversando di notte il paese sorvegliato dai tedeschi, portò aiuto al partigiano Nello Congiu ferito in uno scontro a fuoco, che poi morirà per la gravità delle lesioni; anche lei aveva fatto la staffetta. Due ragazze determinate e coraggiose, cresciute in fretta.

Di Leda, nella sua stessa città, era rimasto noto solo il nome, presente nella lapide affissa alle pareti del municipio, nella targa di una via e nella denominazione assunta recentemente dalla locale sezione dell’Anpi; era ricordata come vittima ma della sua vita si era perso il ricordo.

La deportazione di Magda era invece scomparsa, omessa, nelle narrazioni degli storici locali, nonostante fosse stata segnalata da testimonianze e anche nel riconoscimento della qualifica partigiana.

Non è facile riportare in luce la vita di donne a cui la storiografia non si è interessata, specie quando la gran parte dei/delle testimoni non può più offrirci alcun racconto. Accade spesso, di fronte a protagoniste ormai scomparse, di avere a disposizione scarsi documenti che parlino di loro, perché le vite femminili, relegate nel privato dalla cultura patriarcale, hanno lasciato poche tracce visibili. Per ricostruire le biografie di Magda e Leda ho fatto ricorso a una pluralità di fonti: bibliografiche, d’archivio, testimonianze orali, fotografie, visite ai luoghi; come in un mosaico, la tessitura dei frammenti è riuscita a tracciare una trama della loro vita, un profilo, senza tuttavia poter restituire la loro soggettività. Ma io desideravo avvicinarmi alla loro verità umana, oltre che a quella fattuale.

Non è facile riportare in luce la vita di donne a cui la storiografia non si è interessata, specie quando la gran parte dei/delle testimoni non può più offrirci alcun racconto. Accade spesso, di fronte a protagoniste ormai scomparse, di avere a disposizione scarsi documenti che parlino di loro, perché le vite femminili, relegate nel privato dalla cultura patriarcale, hanno lasciato poche tracce visibili. Per ricostruire le biografie di Magda e Leda ho fatto ricorso a una pluralità di fonti: bibliografiche, d’archivio, testimonianze orali, fotografie, visite ai luoghi; come in un mosaico, la tessitura dei frammenti è riuscita a tracciare una trama della loro vita, un profilo, senza tuttavia poter restituire la loro soggettività. Ma io desideravo avvicinarmi alla loro verità umana, oltre che a quella fattuale.

Una narrazione in grado di restituire loro un po’ di voce è nata coniugando rigore di ricerca e rapporto di empatia; dedicando attenzione alla ricostruzione del contesto, attraverso le testimonianze di altre partigiane che, dopo molti anni, avevano finalmente parlato della loro militanza non tacendo più motivazioni, emozioni, difficoltà, delusioni.

Già al momento dei festeggiamenti per la Liberazione molti comandanti avevano impedito alle partigiane di sfilare nei cortei insieme alle brigate: volevano qualificarsi con serietà, in ossequio al perbenismo e alla mentalità corrente che giudicava le partigiane donne dai facili costumi. Valga per tutte la testimonianza di Tersilla Fenoglio Oppedisani, “Trottolina”, che nel riferire la sua rabbia per l’esclusione dalla sfilata del 1° maggio a Torino, commentava: “Per fortuna non ero andata anch’io! La gente diceva che eran delle puttane” [3]. Iolanda Perroni le fa eco dall’Emilia: “Mio marito, che era prigioniero in Germania, non ha riconosciuto i miei sacrifici. La donna partigiana non era una donna seria per lui” [4]. La società guardò alle partigiane con un misto di curiosità, di sospetto e di condanna, maggiori quanto più il loro impegno non era stato giustificato da affetti familiari; nel clima degli anni Cinquanta le donne furono risospinte nei ruoli domestici e le partigiane rimasero mute, talvolta il ricordo delle loro azioni si perse anche in ambito familiare [5].

La riprovazione sociale fu un marchio pesante da portare, ma tutte dissero che il periodo della Resistenza era stato il più bello della loro vita.

Le partigiane hanno iniziato a parlare del loro vissuto dalla metà degli anni 70, quando sono state sollecitate da altre donne, quando una generazione di giovani storiche, legate al femminismo, le ha considerate interlocutrici; come diceva Anna Bravo “le storie delle donne bisogna andarle a cercare”. Il libro spartiacque è stato la Resistenza taciuta, con cui Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina hanno presentato le storie di dodici partigiane piemontesi; in seguito parlando del libro le autrici hanno precisato che avevano voluto indicare due distinte forme di silenzio: silenzio perché le protagoniste erano donne e perché la loro resistenza era stata disarmata.

Le donne diedero vita a una fitta trama di protezione e sostegno, strategica al pari della lotta armata; per usare le parole di Ada Gobetti: “come una spola in continuo movimento, instancabili, le donne costruivano e tenevano insieme il tessuto sotterraneo della guerra partigiana”.

Anche il comandante Arrigo Boldrini “Bulow” aveva segnalato la presenza di massa delle donne, quando stimava che attorno ad ogni combattente c’erano state almeno quindici persone: chi erano se non donne, dal momento che gli uomini erano impegnati a combattere o cercavano di nascondersi per sfuggire alla cattura? Anche per le azioni disarmate si correvano rischi, infatti i bandi mussoliniani prevedevano la pena morte anche solo per offrire un bicchier d’acqua a un partigiano. Le staffette sapevano che in caso di cattura avrebbero dovuto affrontare la tortura e possibili stupri; la lettera indirizzata loro dal partito comunista nell’ottobre 1944 raccomandava soprattutto di non parlare: “anche con le torture morali e fisiche tenteranno di farti parlare […]. Devi tacere ad ogni costo”. Esortava poi a mantenere segretezza anche con i vicini; solo dopo la Liberazione “potremo dire a tutti chi siamo e che cosa abbiamo fatto. La gente della tua città e del villaggio, le persone che ti conoscono sapranno allora che cosa tu facevi e che cosa tu rappresentavi” [6]. Fu invece difficile per le partigiane anche ottenere il riconoscimento della qualifica o i gradi spettanti.

Finché la Resistenza è stata vista come un fatto prevalentemente militare, l’azione delle donne, dispiegata in gran parte senza armi nella quotidianità di ogni giorno, intrecciata e alimentata con la resistenza privata, è rimasta quasi invisibile per la storiografia. Relegate a fiancheggiatrici di supporto, furono tributati alle donne ringraziamenti generici e rituali, lasciandole nell’anonimato.

Il riconoscimento del ruolo strutturale avuto dalle resistenti è iniziato negli anni 90, quando il concetto di Resistenza civile si è affacciato come nuova categoria interpretativa.

Leda e Magda sono state due protagoniste: non hanno aiutato la Resistenza hanno fatto la Resistenza; come le altre partigiane non erano neppure spinte dalla necessità, pressante invece per i ragazzi, di sottrarsi ai bandi di leva della repubblica di Salò. La loro disubbidienza civile ad un regime che aveva disciplinato e mortificato le coscienze, è stata una consapevole scelta di campo.

Se affiniamo ancora lo sguardo e lasciamo parlare altre scelte che hanno compiuto, possiamo scoprire il loro punto di vista su cose importanti.

Nel tentativo di diario appena abbozzato e mai completato per la malattia che la condusse presto alla morte, Leda scrisse: “Per ora dopo tanto tempo di attesa e di tormento e prigionia sono a casa e con gli inglesi, ma bisognerà ora scacciare anche loro. Voglio l’Italia libera e comunista”. Non si trattava di adesione a un assunto ideologico: Leda aveva sperimentato una nuova prigionia da parte delle truppe alleate polacche, mentre denunce dei Reali Carabinieri attestavano furti e ruberie, tentativi di stupro e stupri, commessi dall’esercito alleato anche nel pesarese durante il periodo di Amministrazione controllata. Perfino dalle cosiddette missioni umanitarie di oggi, sappiamo che le donne sono bottino per ogni esercito e che queste azioni nascono dalla cultura patriarcale e dal disprezzo maschile verso le donne.

Nel tentativo di diario appena abbozzato e mai completato per la malattia che la condusse presto alla morte, Leda scrisse: “Per ora dopo tanto tempo di attesa e di tormento e prigionia sono a casa e con gli inglesi, ma bisognerà ora scacciare anche loro. Voglio l’Italia libera e comunista”. Non si trattava di adesione a un assunto ideologico: Leda aveva sperimentato una nuova prigionia da parte delle truppe alleate polacche, mentre denunce dei Reali Carabinieri attestavano furti e ruberie, tentativi di stupro e stupri, commessi dall’esercito alleato anche nel pesarese durante il periodo di Amministrazione controllata. Perfino dalle cosiddette missioni umanitarie di oggi, sappiamo che le donne sono bottino per ogni esercito e che queste azioni nascono dalla cultura patriarcale e dal disprezzo maschile verso le donne.

Leda rivendicò più volte il sacrificio iniziale fatto per far fuggire i compagni e il successivo rifiuto di essere liberata per non provocare rappresaglie alla popolazione di Novilara; prima della morte chiese poi ai familiari di non fare vendette sui suoi delatori. Scelse di interrompere la catena dei lutti. Affermava così che la sua ricerca di libertà non era solo quella da un’occupazione straniera e dall’ideologia fascista; aspirava a un modo di vita sottratto alla violenza che aveva sperimentato, consapevole che ogni guerra si allunga sul futuro e non finisce mai. La sua è una storia di sangue risparmiato, come quelle che Anna Bravo ha per prima indicato e invitato a far emergere.

Leda rivendicò più volte il sacrificio iniziale fatto per far fuggire i compagni e il successivo rifiuto di essere liberata per non provocare rappresaglie alla popolazione di Novilara; prima della morte chiese poi ai familiari di non fare vendette sui suoi delatori. Scelse di interrompere la catena dei lutti. Affermava così che la sua ricerca di libertà non era solo quella da un’occupazione straniera e dall’ideologia fascista; aspirava a un modo di vita sottratto alla violenza che aveva sperimentato, consapevole che ogni guerra si allunga sul futuro e non finisce mai. La sua è una storia di sangue risparmiato, come quelle che Anna Bravo ha per prima indicato e invitato a far emergere.

Per tutto il tempo della sua prigionia Magda aveva invece scritto un diario clandestino, custodito gelosamente fino al ritorno. Nel blocchetto trovato per caso aveva riversato disperazione e speranza, in un difficile percorso di resilienza in cui rifiutava il ruolo di vittima.

Nella scrittura mostrava anche il suo sorprendente cammino di crescita: dall’odio iniziale indifferenziato verso tutti i tedeschi, ormai vicina la liberazione di Bayreuth da parte dell’esercito inglese e la fine della sua prigionia, scriveva di non poter più odiare, perché l’esilio aveva tratti di bellezza dolorosa e le aveva insegnato molte cose. Nel diario aveva manifestato più volte il desiderio di far conoscere la sua storia, tuttavia al ritorno rifiutò la possibilità di una pubblicazione offerta dall’Anpi; custodì il diario con cura, lo consegnò al figlio poco prima della sua morte. Perché?

Nella scrittura mostrava anche il suo sorprendente cammino di crescita: dall’odio iniziale indifferenziato verso tutti i tedeschi, ormai vicina la liberazione di Bayreuth da parte dell’esercito inglese e la fine della sua prigionia, scriveva di non poter più odiare, perché l’esilio aveva tratti di bellezza dolorosa e le aveva insegnato molte cose. Nel diario aveva manifestato più volte il desiderio di far conoscere la sua storia, tuttavia al ritorno rifiutò la possibilità di una pubblicazione offerta dall’Anpi; custodì il diario con cura, lo consegnò al figlio poco prima della sua morte. Perché?

Ho guardato all’esperienza di altre deportate per capire se ci fossero tratti comuni capaci di illuminare l’esperienza di Magda. La società italiana accolse con indifferenza il ritorno di tutti i deportati e deportate: ebrei, oppositori politici, deportati per lavoro coatto, militari internati. Il ritorno fu per loro molto amaro; tutte/i hanno testimoniato della difficoltà di raccontare e del timore di non essere creduti; la sordità che li respingeva adombrava anche il tentativo di rimuovere le avvenute complicità.

Ma nei confronti delle donne che tornavano dai lager e che avevano subito la deportazione a causa del loro impegno contro il nazifascismo e della loro attività partigiana, la società esprimeva anche forte disapprovazione e biasimo. Il lager divenne per le donne una colpa da espiare; avevano trasgredito i ruoli socialmente imposti; avevano attraversato situazioni di promiscuità; chissà cosa avevano fatto! Liana Millu, ebrea, disse che il trauma del ritorno era stato più forte di quello dell’ingresso nel lager gestito dalle SS; Lidia Beccaria Rolfi, partigiana, scrisse che la madre si vergognava di lei e che un muro invalicabile si alzava tra lei e gli altri. In quel clima regressivo e repressivo molte si chiusero nel silenzio. Il fenomeno non fu solo italiano, ma europeo, testimoniato anche dalle combattenti sovietiche [7].

Solo nel 1994, con un convegno sulla deportazione femminile organizzato a Torino, Lidia Beccaria Rolfi riuscì a portare l’attenzione sul particolare dramma vissuto dalle donne nei campi di concentramento. Tempi e modalità con cui le deportate hanno preso parola su di sé, trovando finalmente legittimazione, sono stati simili e paralleli a quanto era avvenuto per le partigiane.

Portando in giro la storia di Leda e di Magda in occasione delle varie presentazioni dei miei libri, pur con pubblico diverso, in biblioteche pubbliche, sedi Anpi e in alcune scuole, mi sono accorta del ricorrente stupore suscitato dalla mia narrazione. La specificità dell’esperienza femminile non è conosciuta, c’è scarsa consapevolezza delle ulteriori difficoltà che le donne deportate hanno incontrato nel ritorno o del peso aggiuntivo che le partigiane hanno dovuto sopportare in un contesto che nel dopoguerra e negli anni della guerra fredda penalizzava fortemente tutti i partigiani.

Nella loro imprevista irruzione sulla scena pubblica le partigiane sono state interpretate con categorie inadeguate, scaturite da un’ottica di concessione e omologazione maschile; per esempio nelle attribuzioni di onorificenze e medaglie, a misura del loro coraggio è stata posta la virilità.

Se, come indicava già Guido Quazza, sono i percorsi biografici che possono farci comprendere meglio la ricchezza e la varietà della Resistenza, per interpretare i comportamenti femminili bisogna abbandonare anche la categoria dell’emancipazione, che è una nuova semplificazione e assimilazione, un irrigidimento incapace di rendere l’insieme delle motivazioni, inclinazioni, scelte di ciascun individuo/a, il valore di chi ha cuore intelligenza capacità da spendere nella realizzazione di sé e a beneficio della convivenza comune. Lasciamo emergere liberamente la soggettività, è la sua forza a rendere vivi e concreti fatti e idee e a mantenere la storia legata alla vita.

Oggi non possiamo più accettare una storia mutilata, costruita cioè senza la presenza dei soggetti umani femminili e che non preveda, oltre ai fatti, anche i sentimenti che uomini e donne provano.

Di fronte a donne che hanno attraversato eventi cruciali, oltre al desiderio di tributare loro giustizia, guardare alla loro esperienza può illuminare il nostro presente, così carico di contraddizioni e di sangue; in un incontro consapevole di memoria e storia, possiamo porre loro interrogativi, aver cura del loro lascito, farle nostre compagne di viaggio.

Voci autorevoli risuonano dai diari che alcune partigiane scrissero con sguardo rivolto a sé e agli eventi: Ada Gobetti, resistente in Piemonte insieme al figlio diciottenne Paolo, che per sottrarre le sue annotazioni all’occhiuta sorveglianza fascista scriveva i testi in inglese, come fossero esercitazioni di scuola [8]; Giovanna Zangrandi, che tra Cortina e il Cadore fece la resistenza in bicicletta e sugli sci e sotterrò gli appunti tra i ghiacciai, tornando a recuperarli dopo la fine della guerra [9]; Maria Antonietta Moro, partigiana sul confine friulano [10]; Tina Merlin, che diventerà giornalista processata per la sue denunce della tragedia del Vajont [11]; Ida D’Este, insegnante veneziana, una delle poche che ha parlato anche delle torture subite dalla banda Carità [12].

Meritano ascolto.

Anna Paola Moretti, Anpi Fano

Note:

[1] La vita di Leda, nata a Fano (PU), si è consumata in un breve arco di tempo: dal 17 febbraio 1927 al 3 aprile 1945; cfr. Anna Paola Moretti, Maria Grazia Battistoni, Leda. La memoria che resta, Anpi sezione Leda Antinori, Fano, 2015, prefazione di Lidia Menapace; seconda edizione ampliata Anpi 2019, prefazione di Fiorenza Taricone. Cfr. http://www.anpi.it/donne-e-uomini/3139/leda-antinori

[2] Magda Minciotti, nata a Fossato di Vico il 20 luglio 1929, è morta a Pesaro (PU) il 28 luglio 1990. Cfr. Anna Paola Moretti, Considerate che avevo quindici anni. Il diario di prigionia di Magda Minciotti tra Resistenza e deportazione, prefazione di Luciana Tavernini, Affinità elettive, Ancona 2017, collana L’orsa minore dell’Istituto Storia Marche; cfr. http://www.anpi.it/donne-e-uomini/3140/magda-minciotti

[3] Cfr. Anna Maria Bruzzone, Rachele Farina, La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi, Bollati Boringhieri, 2016, p. 173. La prima edizione del libro fu nel 1976;

[4] Cfr. A guardare le nuvole. Partigiane modenesi tra memoria e narrazione, a cura di Caterina Liotti e Angela Remaggi, Carocci,Roma, 2004, p. 203;

[5] Cfr. Ilenia Carrone, Le donne della Resistenza. La trasmissione della memoria nel racconto dei figli e delle figlie delle partigiane, Infinito, Formigine, 2014;

[6] In «Rinascita», n. 4 aprile 1955, la lettera firmata dalla direzione del Partito Comunista Italiano, era stata scritta da Piero Secchia, come disse Onorina Brambilla Pesce nell’aprile 2005 nel convegno a Torino;

[7] Cfr. Svetlana Aleksevich, La guerra non ha un volto di donna, Bompiani, Milano, 2015;

[8] Ada Marchesini Gobetti, Diario partigiano, Einaudi, Torino, 1956;

[9] Giovanna Zangrandi, I giorni veri, 1943-1945, Mondadori, Milano, 1963;

[10] Maria Antonietta Moro, Tutte le anime del mio corpo. Diario di una giovane partigiana (1943-1945), Jacobelli, Roma, 2014.

[11] Tina Merlin, La casa sulla Marteniga, Cierre, Verona, 2008;

[12] Ida D’Este, Croce sulla schiena, Cierre, Verona, 2018.

Pubblicato venerdì 6 Marzo 2020

Stampato il 22/12/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/profili-partigiani/leda-magda-e-le-altre/