“Una jeep americana ci passò accanto. I poliziotti ci urlarono qualcosa che non capimmo. Scesero con il bastone alzato, ci fecero cenno di toglierci i fazzoletti rossi”, scrive Mario Spinella, resistente toscano, in Memorie della Resistenza, fissando in una immagine la sorda angoscia della smobilitazione partigiana, che rende “scialbo e cupo contro il verde degli alberi anche il colore delle nostre bandiere per tanti anni nascoste nelle cantine e nei sottoscala”. Renato no. Né scrive, né racconta. Al dopoguerra italiano oppone il suo silenzio.

Lui, in cerca di lavoro, tornato da partigiano – 87a brigata garibaldina Crespi, 3a divisione Aliotta – si arruola in polizia, dove resta due anni; un periodo ampiamente sufficiente per capire che non è un posto per lui. Per i fascisti e i repubblichini, invece sì. Perché nei ranghi della polizia, vicini al cuore dello stato repubblicano, essi sono stati ampiamente reintegrati. Renato non li ha contati, i fascisti, ma sono tanti.

E allora se ne va. Prende la bicicletta; torna in fabbrica. Qui, almeno, è rimasto “Codaro”, il partigiano che, appena arrivato con i compagni da Pavia liberata nelle scuole di piazzale Romagna a Milano, viene scelto tra i primi dodici per la missione di Dongo; e da Dongo, caricati i corpi dei fucilati sul camion, con il comandante Valerio, tornerà a Milano nella notte tra il 28 e il 29 aprile, destinazione piazzale Loreto.

In esatto contrappunto alla strage fascista del 10 agosto 1944, che lascerà a lungo esposti i corpi degli antifascisti ammazzati.

Renato non ha dimenticato niente. Né i nomi, né le facce dei gerarchi davanti al muretto del lungolago di Dongo, che, trascorsi i tre minuti concessi per i sacramenti religiosi, vengono allineati faccia al muro. Non è una sparatoria, è una azione di guerra. Una esecuzione “la cui legalità discende dal complesso sistema istituzionale che resse l’ultima fase della Resistenza”, usando le parole di Claudio Pavone in Una guerra civile. Un’azione che reca il sigillo del Clnai: il comitato, infatti, già dal 12 aprile, ordinandone la cattura, aveva denunciato Mussolini e i suoi come “traditori della patria e criminali di guerra”.

Ogni partigiano sa a chi sparare: Renato deve sparare a Nicola Bombacci, e Bombacci, il traditore della classe operaia e del comunismo, gli si rivolge spavaldo, raccomandandogli di sparare bene, diritto al cuore. Renato ha ventitré anni, la sua lingua è il dialetto di Belgioioso, dove è nato. In dialetto, l’11 marzo 1944, prendendo la strada partigiana, ha salutato suo padre, e sempre in dialetto risponde a Bombacci “C’al sa preocupa no” (“Non si preoccupi”). Poi spara. Forse il perdono appartiene a dio e non agli uomini che fanno la storia e, se riescono, fanno giustizia.

È mattina presto, Renato pigia sui pedali della sua bicicletta: va al lavoro in fabbrica e vuole essere puntuale. Da comunista, Renato sa di dovere essere inattaccabile, nelle piccole cose e in quelle grandi, per non offrire il fianco al padrone, certo; ma anche perché ogni comunista “è” il partito nella sua interezza e il partito, in ogni occasione, attraverso i propri militanti, deve mostrare il rigore e la serietà che, Renato ne è certo, lo porteranno alla guida del Paese.

Renato non ha macchina e non prenderà mai la patente, corre veloce con la sua bicicletta, mangiando la strada Belgioioso-Copiano fabbrica Immi, come il camion mangiò le curve dal lago di Como a Milano, e lui stava sul camion imbracciando il mitra.

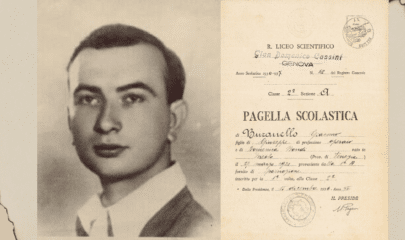

Entra in fabbrica. Lavora concentrato, è un maestro di precisione, di volta in volta attrezzista, finitore, montatore: un operaio che risolve i problemi della produzione. In quella meccanica, nelle lime e nei raschietti, c’è il peso dello sfruttamento, ma c’è anche l’orgoglio senza prezzo del proprio mestiere. In silenzio, Renato tiene in bocca il mozzicone di sigaretta. Parla per lui la sua faccia, che invecchia, ma non cambia da quella del ragazzo in missione a Dongo.

Entra in fabbrica. Lavora concentrato, è un maestro di precisione, di volta in volta attrezzista, finitore, montatore: un operaio che risolve i problemi della produzione. In quella meccanica, nelle lime e nei raschietti, c’è il peso dello sfruttamento, ma c’è anche l’orgoglio senza prezzo del proprio mestiere. In silenzio, Renato tiene in bocca il mozzicone di sigaretta. Parla per lui la sua faccia, che invecchia, ma non cambia da quella del ragazzo in missione a Dongo.

Renato pedala e torna a casa da sua moglie Antonietta, da suo figlio Graziano, che è bravo a scuola. Anche in questo, Renato è un comunista: far studiare i figli è un antico desiderio, non perché i figli tradiscano la classe dei padri, ma perché abbiano più strumenti per dar filo da torcere al padrone.

Accosta al marciapiede, scende dalla bici, si scosta dal viso il ciuffo di capelli, spessi, neri da ragazzo di strada, che ingrigiscono, ma ancora gli ballano in fronte quando all’osteria gioca al mercante in fiera, o quando alla festa dell’Unità fischietta il ritornello garibaldino “Non c’è tenente, né capitano, né colonnello né generale questa è la marcia, dell’ideal”, o ancora quando soppesa una delle sue bocce rosse, marca Perfetta, fabbricate a Ferrara – se no, non c’è partita.

Renato Codara, uomo libero e schivo, che amava la lirica, e aveva nel cuore l’Internazionale, è morto nel giorno che gli era più caro, quello della libertà conquistata: il 25 aprile, anno 1999. Sulla sua tomba è incisa una parola: “partigiano”.

Renato Codara, uomo libero e schivo, che amava la lirica, e aveva nel cuore l’Internazionale, è morto nel giorno che gli era più caro, quello della libertà conquistata: il 25 aprile, anno 1999. Sulla sua tomba è incisa una parola: “partigiano”.

Adesso un libro racconta la sua storia. Lo ha pubblicato la sezione Anpi di Belgioioso che porta il suo nome. Il ricordo di lui che avete finito di leggere è frutto di altri ricordi: quelli di Attilia Zanaboni e di Enzo Paravella, che non hanno dimenticato.

Annalisa Alessio, Comitato provinciale Anpi Pavia

Pubblicato mercoledì 14 Aprile 2021

Stampato il 19/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/profili-partigiani/il-partigiano-codaro-che-sparo-sul-lungolago-di-como/