Continua la stimolante riflessione sui “paesaggi e i loro partigiani”. Il tema è stato sollevato su queste pagine con forti connotazioni autobiografiche dall’architetto Aimaro Isola e ripreso nelle settimane successive dallo scrittore Giacomo Verri. È la volta dell’Accademico Ferdinando Pappalardo, già professore associato di Teoria e storia dei generi letterari e senatore della Repubblica, oggi del Comitato nazionale dell’Anpi e Presidente provinciale dell’associazione a Bari.

Continua la stimolante riflessione sui “paesaggi e i loro partigiani”. Il tema è stato sollevato su queste pagine con forti connotazioni autobiografiche dall’architetto Aimaro Isola e ripreso nelle settimane successive dallo scrittore Giacomo Verri. È la volta dell’Accademico Ferdinando Pappalardo, già professore associato di Teoria e storia dei generi letterari e senatore della Repubblica, oggi del Comitato nazionale dell’Anpi e Presidente provinciale dell’associazione a Bari.

Aimaro Isola ha ricordato, su queste stesse pagine, che la Resistenza è storia, ma anche mito; ovvero, storia trasfigurata in mito. Nel linguaggio comune, il termine «mito» è usato in senso riduttivo (o addirittura negativo), quale sinonimo di favola, di bella menzogna; nelle civiltà antiche, invece, il mito aveva un contenuto sapienziale, e gli veniva spesso affidato il compito di rappresentare in veste allegorica l’atto di nascita di una forma di organizzazione sociale, di un sistema politico, di una norma morale o di un principio giuridico. In questi casi, il mito narra l’origine di una città (sia essa Atene, o Tebe, o Roma), di un’istituzione (nelle Eumenidi di Eschilo, il giudizio di Oreste davanti all’Areopago segna il transito dalla giustizia divina a quella umana, e dunque la prima apparizione dei tribunali e dello stesso diritto), di un ordinamento civile (nell’Antigone di Sofocle vanno in scena la separazione e il conflitto fra leggi dello Stato e vincoli di sangue, la dolorosa ma necessaria affermazione del primato della polis sulla famiglia). Quello della Resistenza è appunto un mito fondativo, perché produce una cesura storica e costituisce la pietra angolare su cui poggia l’edificio della democrazia repubblicana nel nostro Paese.

Ma c’è di più. Il mito è racconto (questo è appunto il significato della parola mythos nel greco antico), vive e si perpetua grazie al racconto, sia orale sia scritto. Nell’infanzia dell’Ellade classica, mito e storia si mescolavano nella narrazione; così nell’opera di Erodoto. Anche Platone traspone talvolta i concetti della filosofia nella grammatica del mito. Sarà Aristotele per primo a tracciare con nettezza il confine che divide la storia dalla mitologia, consegnando quest’ultima ai domini della poesia. Orbene, ogni tipo di narrazione ‒ inclusa quella storiografica ‒ attinge la sua materia dall’esperienza e dalla memoria; ma l’esperienza è sempre inevitabilmente parziale, limitata, in qualche caso fallace, e la memoria è una facoltà selettiva, che filtra i ricordi e li assembla secondo un criterio gerarchico. Mentre la storia deve attenersi alle fonti, alle superstiti testimonianze documentali di fatti realmente accaduti, ed è autorizzata a colmarne le lacune soltanto per mezzo di ipotesi e congetture, la poesia, la letteratura sono abilitate a supplire con l’immaginazione alle manchevolezze dell’esperienza e ai vuoti della memoria.

Ma c’è di più. Il mito è racconto (questo è appunto il significato della parola mythos nel greco antico), vive e si perpetua grazie al racconto, sia orale sia scritto. Nell’infanzia dell’Ellade classica, mito e storia si mescolavano nella narrazione; così nell’opera di Erodoto. Anche Platone traspone talvolta i concetti della filosofia nella grammatica del mito. Sarà Aristotele per primo a tracciare con nettezza il confine che divide la storia dalla mitologia, consegnando quest’ultima ai domini della poesia. Orbene, ogni tipo di narrazione ‒ inclusa quella storiografica ‒ attinge la sua materia dall’esperienza e dalla memoria; ma l’esperienza è sempre inevitabilmente parziale, limitata, in qualche caso fallace, e la memoria è una facoltà selettiva, che filtra i ricordi e li assembla secondo un criterio gerarchico. Mentre la storia deve attenersi alle fonti, alle superstiti testimonianze documentali di fatti realmente accaduti, ed è autorizzata a colmarne le lacune soltanto per mezzo di ipotesi e congetture, la poesia, la letteratura sono abilitate a supplire con l’immaginazione alle manchevolezze dell’esperienza e ai vuoti della memoria.

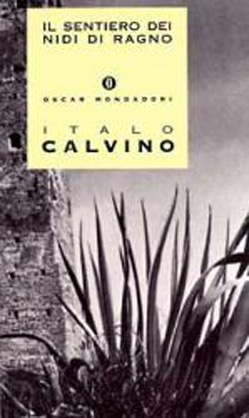

Infine: il mito non sopporta determinazioni cronologiche, ma soltanto geografiche. Noi non siamo in grado di datare, neppure per approssimazione, il periodo in cui si svolse la guerra di Troia, ma sappiamo che fu combattuta nella vasta pianura ‒ solcata da fiumi ‒ che circondava la città, nello spazio compreso fra le sue mura e la flotta achea ormeggiata sulla riva del mare. Non riusciamo a collocare nel tempo la tragedia di Edipo, ma siamo informati che essa comincia nei dintorni di Tebe (dove l’eroe uccide Laio, il padre naturale di cui ignora l’identità) e si conclude nel bosco di Colono. Non deve perciò meravigliare che nel mito della Resistenza il paesaggio rivesta un ruolo di primo piano; montagne, colline, città, paesi, campagne non fungono soltanto da inerte fondale, da cornice decorativa della guerra di Liberazione, ma partecipano di quelle vicende, ne sono in qualche misura attori. «La Resistenza rappresentò la fusione fra paesaggio e persone», scrive Calvino nella prefazione del ’64 a Il sentiero dei nidi di ragno. Per difetto di competenza, non so dire se gli storici abbiano prestato adeguata attenzione all’incidenza che la natura dei luoghi ha esercitato sulle tattiche della guerra partigiana, sulla dislocazione delle forze sul terreno, sulla scelta degli obiettivi, sullo stesso stato d’animo dei combattenti. Mi sento però di affermare che, nella letteratura di argomento resistenziale, i paesaggi compongono un maestoso scenario simbolico, ovvero concorrono in maniera decisiva a comporre l’ordito semantico di un mito che è, al contempo, rito di passaggio, romanzo di educazione, cammino di redenzione.

Infine: il mito non sopporta determinazioni cronologiche, ma soltanto geografiche. Noi non siamo in grado di datare, neppure per approssimazione, il periodo in cui si svolse la guerra di Troia, ma sappiamo che fu combattuta nella vasta pianura ‒ solcata da fiumi ‒ che circondava la città, nello spazio compreso fra le sue mura e la flotta achea ormeggiata sulla riva del mare. Non riusciamo a collocare nel tempo la tragedia di Edipo, ma siamo informati che essa comincia nei dintorni di Tebe (dove l’eroe uccide Laio, il padre naturale di cui ignora l’identità) e si conclude nel bosco di Colono. Non deve perciò meravigliare che nel mito della Resistenza il paesaggio rivesta un ruolo di primo piano; montagne, colline, città, paesi, campagne non fungono soltanto da inerte fondale, da cornice decorativa della guerra di Liberazione, ma partecipano di quelle vicende, ne sono in qualche misura attori. «La Resistenza rappresentò la fusione fra paesaggio e persone», scrive Calvino nella prefazione del ’64 a Il sentiero dei nidi di ragno. Per difetto di competenza, non so dire se gli storici abbiano prestato adeguata attenzione all’incidenza che la natura dei luoghi ha esercitato sulle tattiche della guerra partigiana, sulla dislocazione delle forze sul terreno, sulla scelta degli obiettivi, sullo stesso stato d’animo dei combattenti. Mi sento però di affermare che, nella letteratura di argomento resistenziale, i paesaggi compongono un maestoso scenario simbolico, ovvero concorrono in maniera decisiva a comporre l’ordito semantico di un mito che è, al contempo, rito di passaggio, romanzo di educazione, cammino di redenzione.

Non sono queste la sede e la circostanza per disegnare un atlante geografico del mito della Resistenza. Mi soffermerò dunque su tre aree: la montagna, la città e la collina. Sui monti e sugli altopiani si celebra la dimensione epica della guerra partigiana. Dopo Aimaro Isola ne ha parlato Giacomo Verri; sia lecito aggiungere soltanto qualche nota a margine dei loro pregevoli contributi. Le montagne sono un’isola di libertà, il teatro di un’avventura in cui convivono coraggio e viltà, furore e pietà, ferocia e tenerezza, in cui si prefigura una società nuova, giusta e solidale, che ha al centro il riconoscimento della dignità dell’essere umano. Sui monti, il tempo della guerriglia è scandito dal calendario astronomico, dal succedersi dei giorni e dall’avvicendarsi delle stagioni, dalle imboscate, dalle spedizioni punitive nelle vallate, dalle avanzate e dai ripiegamenti; il suo spazio è misurato dalle marce, dai trasferimenti, dalle soste, dalla ricerca delle postazioni migliori da cui assalire il nemico e dei nascondigli in cui trovare riparo. I partigiani non hanno ovviamente potere alcuno sul tempo, che procede con il suo ritmo regolare e inarrestabile, e neppure sull’andamento spesso capriccioso e imprevedibile del clima, che si rivela ora favorevole ora ostile; hanno invece la possibilità di piegare i luoghi ai propri scopi, di averli come alleati o almeno complici, a patto di conoscerne la morfologia, di adeguarsi alle loro caratteristiche, di entrare in confidenza con essi. L’animismo degli antichi affollava i paesaggi di divinità di ogni specie; i partigiani sono sedotti dal magico incanto delle montagne, fino a credere ‒ per una forma di superstizione volontaria ‒ nell’esistenza di un genius loci cui si deve rendere omaggio, con cui bisogna affratellarsi. Soltanto così la natura, pur mantenendo la sua impassibilità, offrirà protezione, conforto, aiuto.

Non sono queste la sede e la circostanza per disegnare un atlante geografico del mito della Resistenza. Mi soffermerò dunque su tre aree: la montagna, la città e la collina. Sui monti e sugli altopiani si celebra la dimensione epica della guerra partigiana. Dopo Aimaro Isola ne ha parlato Giacomo Verri; sia lecito aggiungere soltanto qualche nota a margine dei loro pregevoli contributi. Le montagne sono un’isola di libertà, il teatro di un’avventura in cui convivono coraggio e viltà, furore e pietà, ferocia e tenerezza, in cui si prefigura una società nuova, giusta e solidale, che ha al centro il riconoscimento della dignità dell’essere umano. Sui monti, il tempo della guerriglia è scandito dal calendario astronomico, dal succedersi dei giorni e dall’avvicendarsi delle stagioni, dalle imboscate, dalle spedizioni punitive nelle vallate, dalle avanzate e dai ripiegamenti; il suo spazio è misurato dalle marce, dai trasferimenti, dalle soste, dalla ricerca delle postazioni migliori da cui assalire il nemico e dei nascondigli in cui trovare riparo. I partigiani non hanno ovviamente potere alcuno sul tempo, che procede con il suo ritmo regolare e inarrestabile, e neppure sull’andamento spesso capriccioso e imprevedibile del clima, che si rivela ora favorevole ora ostile; hanno invece la possibilità di piegare i luoghi ai propri scopi, di averli come alleati o almeno complici, a patto di conoscerne la morfologia, di adeguarsi alle loro caratteristiche, di entrare in confidenza con essi. L’animismo degli antichi affollava i paesaggi di divinità di ogni specie; i partigiani sono sedotti dal magico incanto delle montagne, fino a credere ‒ per una forma di superstizione volontaria ‒ nell’esistenza di un genius loci cui si deve rendere omaggio, con cui bisogna affratellarsi. Soltanto così la natura, pur mantenendo la sua impassibilità, offrirà protezione, conforto, aiuto.

La geografia letteraria della Resistenza sembra a volte ricalcare la mappa dei regni oltremondani concepita dal cristianesimo e rielaborata da Dante nella Commedia. La montagna rassomiglia al purgatorio. Qui i più giovani vedono le loro illusioni, le loro velleitarie fantasie dissolversi all’impatto con la cruda realtà della vita, scoprono i doveri e le responsabilità verso il prossimo, sperimentano il sentimento della caducità, imparano a guardare in faccia la morte; compiono insomma il loro percorso di educazione. Dall’altro canto gli adulti espiano la colpa di una troppo lunga acquiescenza alla protervia del regime, si redimono dalla passività, si riscattano dall’indulgenza verso la ‒ o addirittura dalla condivisione della ‒ retorica del fascismo.

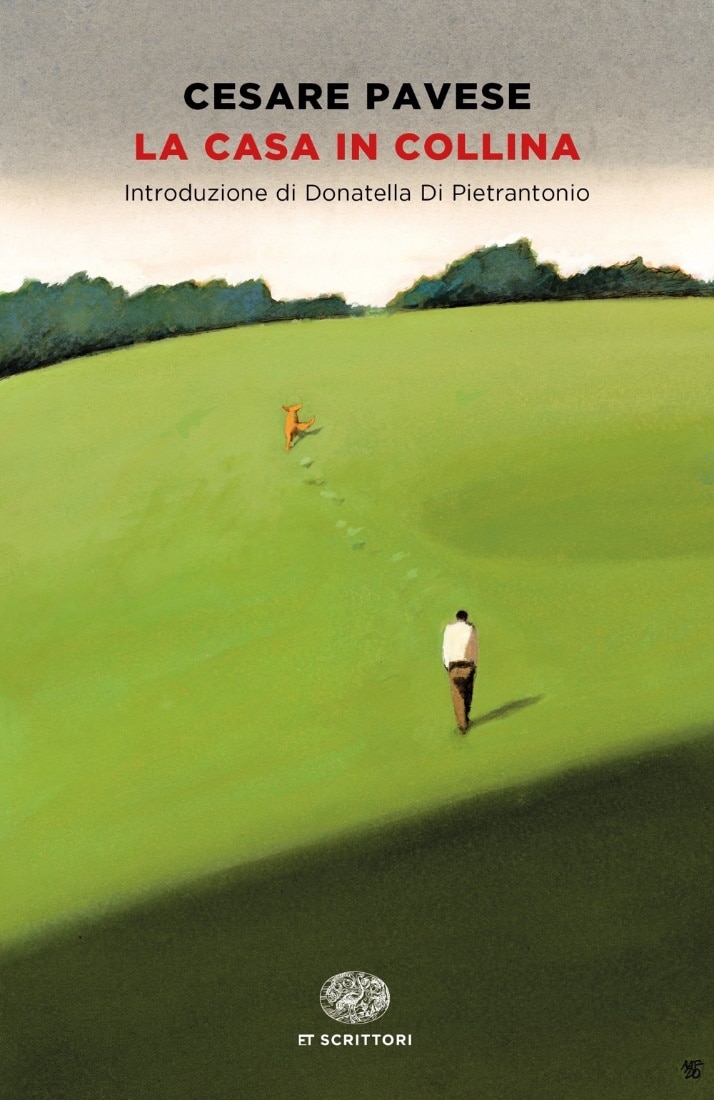

La città è l’inferno, il regno del male, lo spazio più duramente colpito dalla cieca violenza della guerra, dalla arrogante brutalità dei nazifascisti, e perciò ingombro di macerie, piagato dalle sofferenze, devastato dai lutti, popolato di dannati il cui strazio pare senza rimedio; il paesaggio urbano, che si presumeva noto e familiare, si manifesta di colpo estraneo, infido e minaccioso, costellato di insidie: in esso, ogni rifugio può trasformarsi in una trappola. La Resistenza si combatte anche nelle città; ma qui lo scontro è particolarmente impari, per la sproporzione delle forze in campo e per la fitta rete di delatori, spie, agenti provocatori che avvolge l’attività cospirativa. Per i gappisti, il dedalo cittadino è il cupo scenario di una affannosa corsa contro il tempo e, insieme, di una drammatica lotta per la sopravvivenza: occorre durare fino a quando l’arrivo di un salvatore sconfiggerà il minotauro nazista. In mezzo sta il limbo della collina, esemplarmente descritto da Pavese: oasi di pace, seppure precaria e inquieta, spazio dell’incertezza, dell’inazione, dell’atrofia morale, di una sorta di malattia della volontà.

Colpisce che, contrariamente a quanto insegna la religione, gli abitanti del purgatorio non ambiscano a raggiungere una meta più elevata (e forse soltanto sognata), ma desiderino ritornare nell’inferno da cui sono fuggiti (e spesso lo fanno a guerra ancora in corso, come il protagonista de I piccoli maestri di Luigi Meneghello) per scacciare i demoni che ne hanno preso possesso. Questa voglia di catabasi si spiega con la consapevolezza che la guerra sulle montagne è una guerra di posizione, di logoramento (da un certo punto in avanti, infatti, i partigiani rinunceranno a porsi l’obiettivo della conquista del territorio), e che soltanto la liberazione delle città dall’occupazione tedesca porrà fine al conflitto.

Colpisce che, contrariamente a quanto insegna la religione, gli abitanti del purgatorio non ambiscano a raggiungere una meta più elevata (e forse soltanto sognata), ma desiderino ritornare nell’inferno da cui sono fuggiti (e spesso lo fanno a guerra ancora in corso, come il protagonista de I piccoli maestri di Luigi Meneghello) per scacciare i demoni che ne hanno preso possesso. Questa voglia di catabasi si spiega con la consapevolezza che la guerra sulle montagne è una guerra di posizione, di logoramento (da un certo punto in avanti, infatti, i partigiani rinunceranno a porsi l’obiettivo della conquista del territorio), e che soltanto la liberazione delle città dall’occupazione tedesca porrà fine al conflitto.

Oggi i paesaggi della guerra di Liberazione, anche quando non siano resi irriconoscibili dai mutamenti prodotti da fattori naturali e dall’intervento dell’uomo, restano muti al viandante che li percorra; parlano soltanto nei ricordi di chi quella guerra l’ha combattuta o vissuta da testimone diretto, nelle narrazioni che a quelle vicende si sono ispirate. Ma la potenza dei miti consiste anche nella capacità di generare immagini che durano oltre la scomparsa delle realtà che in esse sono state rappresentate, di creare una “seconda natura” più longeva e persino più suggestiva della natura fisica. Chiunque, facendo appello alle risorse della sensibilità e della cultura, contempli il monte Olimpo, può fingersi il concilio degli dei pagani che dimora sulla sua vetta; e chiunque visiti le rovine di Micene, può assistere alla prodigiosa apparizione di Agamennone, di Clitemnestra, di Oreste, dei personaggi immortalati dai poemi omerici e dalla tragedia classica.

Il mito della Resistenza consiste dunque, in ultima istanza, in una galassia di romanzi, novelle, scritture memorialistiche, epistolari. Ma nella letteratura è confluita soltanto una porzione minima dei ricordi dei partigiani, di una tradizione orale fatta delle storie vissute di persona o di cui si era stati spettatori, «raccontate la notte attorno al fuoco» dei bivacchi ed evocate da Calvino nella citata prefazione al suo primo romanzo, di una epopea popolare in cui si era accumulato un immenso deposito di esperienze. La letteratura ha dato un decisivo contributo alla costruzione del mito, ma ha pure imposto ‒ scrive ancora Calvino ‒ «di prepotenza un’altra memoria, una memoria trasfigurata al posto della memoria globale coi suoi confini sfumati, con la sua infinita possibilità di recuperi». Il progetto Noi, Partigiani, promosso dall’Anpi, si propone appunto di sottrarre all’oblio ciò che resta di quella memoria corale, raccogliendo dalla viva voce dei protagonisti le loro testimonianze sulla straordinaria stagione della lotta di Liberazione. Esse costituiranno materiale prezioso per le ricerche degli storici, ma serviranno anche a far comprendere che il mito della Resistenza, per chi sappia e voglia leggerlo con occhi scevri da pregiudizi, è più dell’autobiografia di una generazione (come pensava Calvino); è un importante capitolo dell’autobiografia di un popolo.

Il mito della Resistenza consiste dunque, in ultima istanza, in una galassia di romanzi, novelle, scritture memorialistiche, epistolari. Ma nella letteratura è confluita soltanto una porzione minima dei ricordi dei partigiani, di una tradizione orale fatta delle storie vissute di persona o di cui si era stati spettatori, «raccontate la notte attorno al fuoco» dei bivacchi ed evocate da Calvino nella citata prefazione al suo primo romanzo, di una epopea popolare in cui si era accumulato un immenso deposito di esperienze. La letteratura ha dato un decisivo contributo alla costruzione del mito, ma ha pure imposto ‒ scrive ancora Calvino ‒ «di prepotenza un’altra memoria, una memoria trasfigurata al posto della memoria globale coi suoi confini sfumati, con la sua infinita possibilità di recuperi». Il progetto Noi, Partigiani, promosso dall’Anpi, si propone appunto di sottrarre all’oblio ciò che resta di quella memoria corale, raccogliendo dalla viva voce dei protagonisti le loro testimonianze sulla straordinaria stagione della lotta di Liberazione. Esse costituiranno materiale prezioso per le ricerche degli storici, ma serviranno anche a far comprendere che il mito della Resistenza, per chi sappia e voglia leggerlo con occhi scevri da pregiudizi, è più dell’autobiografia di una generazione (come pensava Calvino); è un importante capitolo dell’autobiografia di un popolo.

Ferdinando Pappalardo, Presidente provinciale Anpi Bari, componente del Comitato nazionale Anpi

Pubblicato giovedì 11 Giugno 2020

Stampato il 03/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/itinerari-della-resistenza/il-paesaggio-partigiano-nel-mito-fondativo-della-resistenza/