L’ottantesimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (28 settembre-1° ottobre 1943, con primi scontri a fuoco il 27) cade – non si può non constatarlo – in un tempo segnato dai reiterati tentativi di quanti si adoperano spasmodicamente per riabilitare l’ideologia e la memoria del fascismo, screditando significato e valori dell’antifascismo e della Resistenza, che sono alla base del nostro patto costituzionale. Benché questo preoccupante filone politico-culturale sia andato irrobustendosi da qualche decennio in qua, la memoria delle Quattro Giornate sembra godere invece – e non da ora – di un rinnovato, forte interesse, grazie agli sforzi e alle molteplici attività promosse dall’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi”, presieduto validamente dal professor Guido d’Agostino, nonché dall’Anpi provinciale di Napoli diretta instancabilmente per tanti anni dal partigiano Antonio Amoretti, che chi scrive ha avuto il privilegio di conoscere e con cui ha collaborato a lungo, e ora guidata da Ciro Raia.

Va subito rimarcato come a lungo nella percezione comune, e nella stessa storiografia, l’insurrezione partenopea sia stata l’unica vicenda di storia meridionale a essere inserita nel moto resistenziale, pur se spesso considerata una pagina singolare della lotta di Liberazione dal nazifascismo, riconducibile sostanzialmente – secondo quest’interpretazione – all’erompere di un’incontenibile collera popolare, gonfiatasi a dismisura nei giorni successivi all’armistizio dell’otto settembre ’43, quando i napoletani furono traumatizzati dall’«orgia del terrore tedesco», scatenata dagli uomini del colonnello Walter Scholl.

Dopo i silenzi e le denigrazioni della fase più acuta della «guerra fredda», quando le élites politiche dirigenti hanno cercato di radicare in tutto il Paese una sorta di paradigma anticomunista, in stridente contrasto con i contenuti essenziali della Costituzione del ’48, si è tornato a parlare assiduamente delle Quattro Giornate all’epoca dei governi di centro-sinistra negli anni Sessanta del Novecento. Di esse veniva fornita una rappresentazione deformante attraverso le “imbalsamazioni” celebrative della retorica ufficiale, volte ad anestetizzare la carica innovativa e di rottura della Resistenza. È stato in quest’ottica che Antonio Gava – presidente della Provincia di Napoli tra il 1960 e il 1969 – e gli altri vertici della Democrazia Cristiana hanno fatto pressione perché il monumento alle Quattro Giornate fosse dedicato allo «scugnizzo», cioè a un emblema privo di connotazioni politiche, espressione più genuina della generosità quanto della scaltrezza partenopea. Era – ed è – evidente l’uso politico di questo mito, costruito per cloroformizzare i valori della Resistenza attraverso il ridimensionamento o la cancellazione del contributo delle figure più consapevolmente antifasciste e degli elementi di conflittualità politico-sociale presenti nelle vicende della città.

Occorre rilevare altresì che, per alcune stagioni, è rimasto opaco e poco conosciuto ciò che è accaduto nel Mezzogiorno nel tornante del 1943, quando era in pieno svolgimento il passaggio decisivo nell’andamento della seconda guerra mondiale, sul piano internazionale come su quello interno. Quanto si era depositato nelle coscienze e nei ricordi di superstiti e testimoni è riaffiorato a fatica e abbastanza recentemente, in virtù di una diversa sensibilità storiografica e del lavoro di scavo e di recupero condotto da studiose e studiosi, che hanno consentito di lasciarsi alle spalle quella che è stata definita dallo storico Nicola Gallerano «la sfortuna storiografica del Regno del Sud».

Occorre rilevare altresì che, per alcune stagioni, è rimasto opaco e poco conosciuto ciò che è accaduto nel Mezzogiorno nel tornante del 1943, quando era in pieno svolgimento il passaggio decisivo nell’andamento della seconda guerra mondiale, sul piano internazionale come su quello interno. Quanto si era depositato nelle coscienze e nei ricordi di superstiti e testimoni è riaffiorato a fatica e abbastanza recentemente, in virtù di una diversa sensibilità storiografica e del lavoro di scavo e di recupero condotto da studiose e studiosi, che hanno consentito di lasciarsi alle spalle quella che è stata definita dallo storico Nicola Gallerano «la sfortuna storiografica del Regno del Sud».

Breve, ma durissima, è stata nelle contrade meridionali l’occupazione dell’esercito tedesco, già forte sull’intero territorio nazionale ai primi di settembre del ’43, dopo il collasso militare e politico-istituzionale dell’Italia fascista, di circa 150.000 uomini al comando di Erwin Rommel al Nord e di Albert Kesselring al Sud, mentre altre quattro divisioni erano in procinto di arrivare. Sia pure in maniera e con intensità molto diverse, quasi nessuna regione meridionale sfuggì allo stillicidio dei combattimenti, del passaggio delle truppe e dei bombardamenti. Pressoché tutta la Campania fu bersaglio di continui attacchi aerei e cannoneggiamenti, con terribili conseguenze sui civili, intrappolati tra i martellanti raid dell’aviazione Alleata, che erano notevolmente aumentati proprio nel ’43, e la feroce vendetta nazista.

Breve, ma durissima, è stata nelle contrade meridionali l’occupazione dell’esercito tedesco, già forte sull’intero territorio nazionale ai primi di settembre del ’43, dopo il collasso militare e politico-istituzionale dell’Italia fascista, di circa 150.000 uomini al comando di Erwin Rommel al Nord e di Albert Kesselring al Sud, mentre altre quattro divisioni erano in procinto di arrivare. Sia pure in maniera e con intensità molto diverse, quasi nessuna regione meridionale sfuggì allo stillicidio dei combattimenti, del passaggio delle truppe e dei bombardamenti. Pressoché tutta la Campania fu bersaglio di continui attacchi aerei e cannoneggiamenti, con terribili conseguenze sui civili, intrappolati tra i martellanti raid dell’aviazione Alleata, che erano notevolmente aumentati proprio nel ’43, e la feroce vendetta nazista.

A fare le spese della brutalità della Wehrmacht, l’esercito tedesco, in particolare dei reggimenti e plotoni della Hermann Göring, furono le popolazioni della Basilicata, della Puglia e soprattutto della Campania. Qui, come nel resto del Paese, si ‘scivolò’ nel giro di poche ore dall’effimera euforia per l’annuncio dell’armistizio allo sconcerto per il repentino decomporsi dello Stato e dell’esercito.

Al «trauma dell’otto settembre», mentre si diffondevano la paura e l’incertezza, seguì quasi immediatamente la bufera del «terrore nazista», con l’incalzante succedersi delle uccisioni, dei rastrellamenti e delle deportazioni, in ottemperanza agli ordini emessi tra il 16 e il 18 settembre, che davano mano libera ai soldati tedeschi di depredare e controllare con metodi estremamente violenti le aree a ridosso delle tre linee difensive (Viktor, Barbara e Reinhard) approntate su disposizione del feldmaresciallo Kesselring per rallentare quanto più possibile l’avanzata degli Alleati. I saccheggi di beni e alimenti, le razzie di animali, la «caccia agli schiavi» italiani da utilizzare nel lavoro coatto in Germania e nella costruzione delle fortificazioni in loco si intrecciarono, in una micidiale miscela, con gli incendi e i massacri indiscriminati ai danni dei civili, spogliati di tutte le loro misere risorse e privati persino della vita.

Al «trauma dell’otto settembre», mentre si diffondevano la paura e l’incertezza, seguì quasi immediatamente la bufera del «terrore nazista», con l’incalzante succedersi delle uccisioni, dei rastrellamenti e delle deportazioni, in ottemperanza agli ordini emessi tra il 16 e il 18 settembre, che davano mano libera ai soldati tedeschi di depredare e controllare con metodi estremamente violenti le aree a ridosso delle tre linee difensive (Viktor, Barbara e Reinhard) approntate su disposizione del feldmaresciallo Kesselring per rallentare quanto più possibile l’avanzata degli Alleati. I saccheggi di beni e alimenti, le razzie di animali, la «caccia agli schiavi» italiani da utilizzare nel lavoro coatto in Germania e nella costruzione delle fortificazioni in loco si intrecciarono, in una micidiale miscela, con gli incendi e i massacri indiscriminati ai danni dei civili, spogliati di tutte le loro misere risorse e privati persino della vita.

Tremendo è stato l’impatto con lo stragismo nazista. Una scia di sangue ha infatti costellato la ritirata germanica, caratterizzata dal susseguirsi di eccidi e assassinii di civili (in Sicilia a Castiglione di Sicilia, ben prima dell’armistizio, per esempio, in Calabria a Rizziconi, e poi Rionero in Vulture in Basilicata; Ascoli Satriano, Serracapriola, Celenza Valforte e Candela in Puglia; Teverola, Orta d’Atella, Mondragone, Acerra, Bellona, Caiazzo e Sparanise in Campania); dalle esecuzioni sommarie a scapito di militari italiani (Bitetto, Spinazzola e Cerignola in Puglia, Nola in Campania), che peraltro erano stati colpiti pure dallo spirito di rivalsa degli americani, come a Biscari in Sicilia.

Tremendo è stato l’impatto con lo stragismo nazista. Una scia di sangue ha infatti costellato la ritirata germanica, caratterizzata dal susseguirsi di eccidi e assassinii di civili (in Sicilia a Castiglione di Sicilia, ben prima dell’armistizio, per esempio, in Calabria a Rizziconi, e poi Rionero in Vulture in Basilicata; Ascoli Satriano, Serracapriola, Celenza Valforte e Candela in Puglia; Teverola, Orta d’Atella, Mondragone, Acerra, Bellona, Caiazzo e Sparanise in Campania); dalle esecuzioni sommarie a scapito di militari italiani (Bitetto, Spinazzola e Cerignola in Puglia, Nola in Campania), che peraltro erano stati colpiti pure dallo spirito di rivalsa degli americani, come a Biscari in Sicilia.

Oggetto di violenze e soprusi erano coloro che tentavano di tutelare quel poco che ancora possedevano, di mettere al riparo il proprio nucleo familiare o comunitario, di dar vita ad aggregazioni spontanee per rintuzzare la furia devastatrice degli «Unni meccanizzati». Gli innumerevoli crimini perpetrati nel Mezzogiorno dall’esercito teutonico (nel Sud – si badi – non operarono mai le SS) rientravano nella logica del sistema di potere nazista, della guerra di sterminio praticata dal Terzo Reich prima negli immensi spazi dell’Europa Orientale e poi esportata in quella occidentale nella seconda fase del conflitto. Tra l’agosto e il dicembre 1943 saranno 1.409 i trucidati per mano tedesca in Campania, 130 in Puglia, 60 in Sicilia, 52 in Basilicata, 19 in Calabria, a cui vanno sommati, se si prende in considerazione un arco temporale più lungo, i 903 caduti in Abruzzo e i 49 in Molise; sull’intera penisola le vittime della «guerra ai civili» condotta dai nazifascisti e protrattasi sino all’aprile del 1945 saranno oltre 24.000.

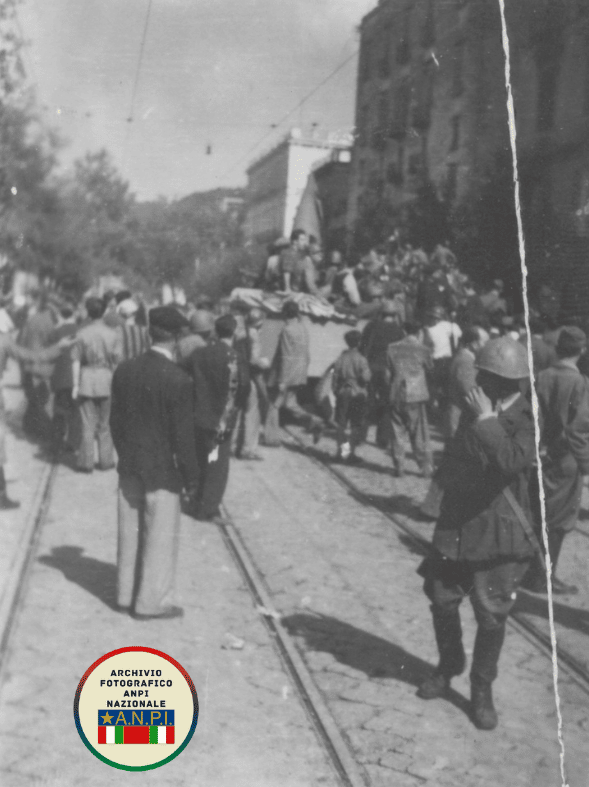

Attuata con implacabile determinazione, la strategia della «terra bruciata» ordinata da Kesselring provocò, oltre ad un numero elevato di vittime, la distruzione di strade, ponti, centrali telefoniche, pubblici edifici e stabilimenti industriali. Queste devastazioni si andarono ad aggiungere a quelle causate dai frequenti bombardamenti alleati, che seminavano la morte e il panico dal cielo: decine e decine di migliaia d’abitazioni gravemente danneggiate o letteralmente rase al suolo. Il ricorso sistematico della Wehrmacht all’esiziale ‘pedagogia’ delle rappresaglie preventive e delle stragi punitive suscitò spesso nelle popolazioni locali una disperata, rabbiosa risposta, che si concretizzò in azioni di autodifesa, in cui si incontrarono e sovrapposero l’onda lunga dell’antifascismo storico e l’onda breve dell’«antifascismo esistenziale», legato alla difesa dei diritti primari, e della resistenza civile, che si oppose come poteva alle manifestazioni dell’imbarbarimento del conflitto, di cui il principale responsabile era di gran lunga il nazifascismo. Da una coraggiosa disobbedienza di massa – la molla che ha caricato chi ha deciso di impugnare le armi al Sud come al Nord – scaturirono le insurrezioni popolari di Matera, Napoli, S. Maria Capua Vetere, Capua, Lanciano. Queste vampate sarebbero state accompagnate dal ridestarsi della protesta sociale nei borghi rurali meridionali, come ha dimostrato la rivolta antifascista da cui nacque la piccola «repubblica» di Maschito, nonché quanto avvenne a Irsina, Venosa, Pescopagano, Sanza, Montesano.

È bene, a questo punto, sottolineare che nell’Italia del secondo dopoguerra i non pochi episodi di ribellione e di resistenza all’imperversante violenza nazista nel Mezzogiorno stenteranno ad avere un adeguato spazio nella memoria pubblica. Così come è opportuno collocare nel contesto storico dell’irruzione della «guerra totale» in casa le Quattro Giornate. Espressione, queste ultime, dell’intreccio tra l’opposizione esplicita e il dissenso carsico al regime mussoliniano, a cui si affiancò la disaffezione verso di esso emersa in vasti strati della società durante il secondo conflitto mondiale, quando tonnellate di bombe frantumarono il velleitario progetto di incoronare Napoli «regina del Mediterraneo», quando si sbriciolò il consenso al fascismo, ritenuto responsabile di aver trascinato il Paese in una disastrosa avventura, come attestava la lampante divaricazione tra la propaganda bellica e l’effettivo andamento della guerra, come certificavano il crescere del numero dei morti, il dilagare della fame e della miseria, l’avvilente spettacolo di palazzi irreparabilmente sventrati e di vie ingombre di macerie.

All’indomani dell’«otto settembre», Napoli veniva abbandonata al suo destino dai vertici militari e istituzionali italiani: i generali Pentimalli e Del Tetto avevano bocciato la proposta avanzata dal Comitato dei partiti antifascisti di armare la popolazione; il commissario straordinario Solimena e il prefetto Soprano addirittura non esitarono a collaborare con i tedeschi, pur di non correre pericoli. In quel frangente, con incedere spietato le truppe di Scholl si impadronirono del capoluogo partenopeo, dopo essersi scontrate con gruppi di civili e di militari intenzionati a non cedere il passo ai reparti del Terzo Reich. Questi si macchiarono di una crudele rappresaglia, sterminando il 14 settembre a Teverola, insieme con due operai, quattordici carabinieri, rei di aver difeso per ore il nevralgico Palazzo dei Telefoni di Napoli (è stato uno dei primi massacri compiuti in Italia dall’esercito nazista). Il 12 di quel terribile, interminabile mese i tedeschi, mentre sgominavano gli ultimi focolai di resistenza, circondarono e bruciarono in parte l’edificio dell’Università, costringendo migliaia di napoletani ad assistere all’esecuzione di un giovane, inerme marinaio e ad applaudire quell’efferato delitto al cospetto delle cineprese della macchina propagandistica nazista.

Ma giorno dopo giorno montava in città l’avversione contro la protervia e le vessazioni degli occupanti, che depredavano uomini e donne, svuotavano uffici, svaligiavano e incendiavano negozi e magazzini, demolivano fabbriche come l’Alfa Romeo, la Cellulosa-Cloro Soda, le Manifatture Cotoniere Meridionali, i Cantieri Vigliena, le Industrie Navali Aeronautiche Meridionali, l’Ansaldo di Pozzuoli, l’Ilva di Bagnoli. Ad esacerbare ulteriormente l’animo della popolazione furono l’imposizione dello sgombero della fascia costiera (dal 23 al 24 settembre più di 200.000 persone dovettero dire addio alla propria dimora), la richiesta di trentamila braccia per il servizio obbligatorio del lavoro e, dopo il suo fallimento, i rastrellamenti che portarono alla cattura di circa 8.000 napoletani.

Ma giorno dopo giorno montava in città l’avversione contro la protervia e le vessazioni degli occupanti, che depredavano uomini e donne, svuotavano uffici, svaligiavano e incendiavano negozi e magazzini, demolivano fabbriche come l’Alfa Romeo, la Cellulosa-Cloro Soda, le Manifatture Cotoniere Meridionali, i Cantieri Vigliena, le Industrie Navali Aeronautiche Meridionali, l’Ansaldo di Pozzuoli, l’Ilva di Bagnoli. Ad esacerbare ulteriormente l’animo della popolazione furono l’imposizione dello sgombero della fascia costiera (dal 23 al 24 settembre più di 200.000 persone dovettero dire addio alla propria dimora), la richiesta di trentamila braccia per il servizio obbligatorio del lavoro e, dopo il suo fallimento, i rastrellamenti che portarono alla cattura di circa 8.000 napoletani.

Le prime a dire basta furono le donne, determinate a «sottrarre gli uomini al tritacarne infernale della macchina bellica» (Benedetta Tobagi, La Resistenza delle donne, p. 20).

Si insorse perché stanchi dei soprusi dei tedeschi, per bloccare l’invio di migliaia di «schiavi» nella Germania nazista. Si mise a repentaglio la propria vita per farla finita con sopraffazioni e violenze, ma anche in nome di ideali civili e politici, che motivarono la scelta di sfidare a viso aperto i «moderni Unni meccanizzati» e i loro complici, i «Caini fascisti». Per tanti era giunto il momento di saldare il conto con la dittatura mussoliniana, che per oltre un ventennio aveva governato l’Italia, impegnandola in ben tre guerre d’aggressione, l’ultima delle quali risultò rovinosa per il Paese e fatale per il fascismo.

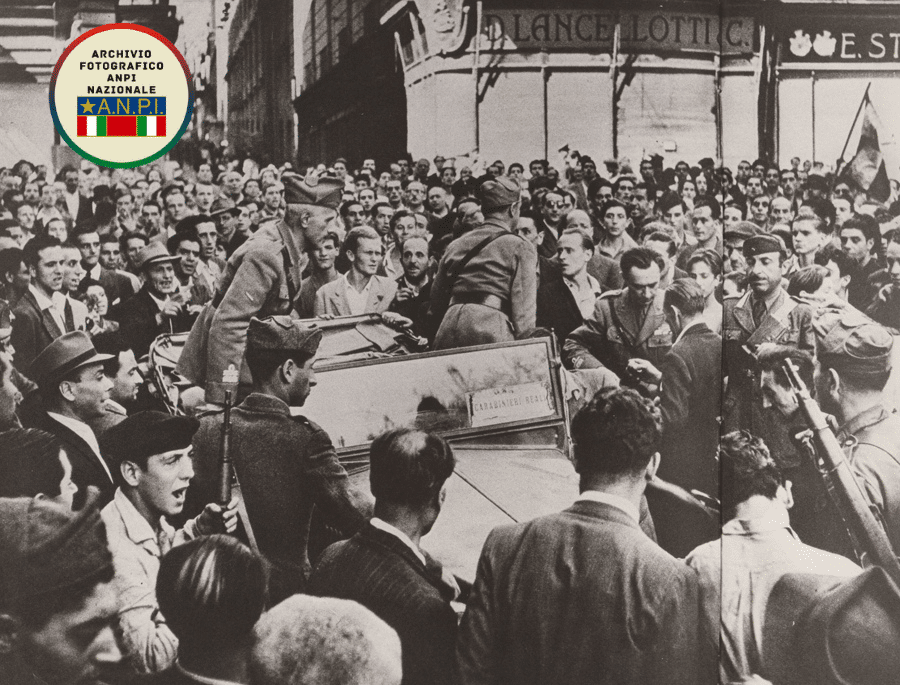

Quella che si dispiegò a Napoli tra il 28 settembre e il primo ottobre del 1943 è stata un’azione volontaria di massa, intrapresa in diverse zone della città da gruppi che combatterono inizialmente l’uno all’insaputa dell’altro. È stata un’insurrezione armata simultanea, che ebbe per protagonisti militari sbandati (758), operai, sottoproletari, piccoli borghesi, intellettuali, donne come «Lenuccia», Maddalena Cerasuolo (l’unica napoletana decorata al valor militare), giovani che volevano sfuggire alla deportazione. Tutti sostenuti da gran parte della popolazione, che contribuì in molteplici modi all’esito vittorioso della rivolta, avvalendosi specialmente della conoscenza dei luoghi, del dedalo di vie e viuzze che furono teatro di aspri scontri a fuoco.

Pur non costituendo un comando unificato, ma arrivando comunque a darsi in quei giorni ciascuna una propria embrionale struttura organizzativa, le bande dei ‘ribelli’ napoletani ebbero il merito di sventare la duplice minaccia di Hitler di far iniziare in Italia la deportazione degli ebrei da Napoli e di ridurre la città in «fango e cenere», riuscendo a scacciare, per la prima volta in Europa, da un grande centro urbano un esercito oltremodo efficiente e potente come la Wehrmacht. La loro inaspettata affermazione – alcuni mesi prima i tedeschi avevano annientato gli insorti del ghetto ebraico di Varsavia – rappresentò, come riconobbe Luigi Longo nel 1947 (Un popolo alla macchia), un modello da seguire per quanti intendevano mettere fine alla dominazione nazifascista in Italia.

A rischiare la pelle contro i soldati tedeschi e i cecchini fascisti che li spalleggiavano furono anche gli antifascisti: militanti del Pci, comunisti in odore di eresia (bordighisti, trockijsti), azionisti, socialisti, anarchici, liberali. Non solo, dunque, uomini e donne, provati dal prolungarsi e incattivirsi della guerra, non solo militari del disciolto esercito italiano che non si erano consegnati alla Wehrmacht, non solo i ragazzi cenciosi e affamati dei vicoli di Napoli, che si distinsero sulle barricate e nei combattimenti. A dispetto del dato numerico – poco più del 13% dei rivoltosi era costituito dagli adolescenti – si è accreditato invece il mito degli «scugnizzi», offuscando – come ha evidenziato Geppino Aragno nei suoi studi – «il volto politico» delle Quattro Giornate. Per molto tempo, inoltre, si è sorvolato sulla «questione dei fascisti», sulla loro presenza e sul loro ruolo, finendo per avallare la fuorviante chiave di lettura che vede nelle Quattro Giornate essenzialmente l’esplosione tellurica di «scugnizzi» e di «lazzari», un moto unicamente antitedesco, privo di qualsiasi contenuto politico.

A rischiare la pelle contro i soldati tedeschi e i cecchini fascisti che li spalleggiavano furono anche gli antifascisti: militanti del Pci, comunisti in odore di eresia (bordighisti, trockijsti), azionisti, socialisti, anarchici, liberali. Non solo, dunque, uomini e donne, provati dal prolungarsi e incattivirsi della guerra, non solo militari del disciolto esercito italiano che non si erano consegnati alla Wehrmacht, non solo i ragazzi cenciosi e affamati dei vicoli di Napoli, che si distinsero sulle barricate e nei combattimenti. A dispetto del dato numerico – poco più del 13% dei rivoltosi era costituito dagli adolescenti – si è accreditato invece il mito degli «scugnizzi», offuscando – come ha evidenziato Geppino Aragno nei suoi studi – «il volto politico» delle Quattro Giornate. Per molto tempo, inoltre, si è sorvolato sulla «questione dei fascisti», sulla loro presenza e sul loro ruolo, finendo per avallare la fuorviante chiave di lettura che vede nelle Quattro Giornate essenzialmente l’esplosione tellurica di «scugnizzi» e di «lazzari», un moto unicamente antitedesco, privo di qualsiasi contenuto politico.

Invece i fascisti, eclissatisi in seguito all’armistizio, riapparvero al fianco dei camerati nazisti. Lo squadrista bagnolese Pierino Polisano accompagnò i sabotatori tedeschi che distrussero quasi interamente lo stabilimento siderurgico dell’Ilva. Il 28 settembre, nei pressi della caserma «Vincenzo Cuoco», alcuni fascisti combatterono furiosamente, altri, appostatisi nella torre di Porta Capuana, bersagliarono dall’alto persone inermi; altri ancora tennero sotto tiro tratti di via Roma, via Salvator Rosa, via Duomo, e del Vomero.

Invece i fascisti, eclissatisi in seguito all’armistizio, riapparvero al fianco dei camerati nazisti. Lo squadrista bagnolese Pierino Polisano accompagnò i sabotatori tedeschi che distrussero quasi interamente lo stabilimento siderurgico dell’Ilva. Il 28 settembre, nei pressi della caserma «Vincenzo Cuoco», alcuni fascisti combatterono furiosamente, altri, appostatisi nella torre di Porta Capuana, bersagliarono dall’alto persone inermi; altri ancora tennero sotto tiro tratti di via Roma, via Salvator Rosa, via Duomo, e del Vomero.

Com’è noto, si è a lungo dibattuto se le Quattro Giornate siano state una sollevazione spontanea o un’insurrezione organizzata. Certo, le formazioni politiche antifasciste non ebbero il tempo, né avevano la forza per prepararle. Si dimentica, però, che quelle forze in via di ricostituzione venivano da anni di repressione, in cui erano state ridotte al silenzio, alla clandestinità o all’esilio. Che avevano dovuto affrontare difficoltà non lievi durante i «quarantacinque giorni badogliani», allorché la Corona e gli alti gradi dell’esercito cercarono di mantenere in piedi l’impalcatura autoritaria dello Stato ridisegnato dal fascismo. Tuttavia, e benché in ordine sparso, gli antifascisti non mancarono all’appuntamento con la storia alla fine del settembre ’43, scrivendo – insieme con tanti altri concittadini – «uno degli episodi più degni di ricordo della nostra storia nazionale», una delle pagine che «meritano di essere poste a fianco delle giornate milanesi del marzo 1848, con le quali hanno a tratti una impressionante analogia, o delle giornate palermitane del maggio 1860» (Corrado Barbagallo, Napoli contro il terrore nazista, p. 7).

Francesco Soverina, storico, è autore de La difficile memoria. La Resistenza nel Mezzogiorno e le Quattro Giornate, Dante & Descartes, Napoli 2012

Francesco Soverina, storico, è autore de La difficile memoria. La Resistenza nel Mezzogiorno e le Quattro Giornate, Dante & Descartes, Napoli 2012

Pubblicato mercoledì 27 Settembre 2023

Stampato il 02/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/anniversari/napoli-il-mezzogiorno-e-le-quattro-giornate-nella-prima-resistenza/