C’è un nesso strettissimo tra la fondazione, nel maggio 1936, dell’impero nell’Africa Orientale Italiana (Aoi) e l’invocazione della lotta al «meticciato». Specialmente nella seconda metà degli anni Trenta del Novecento, scienziati e intellettuali affiliati o vicini al fascismo insistono sul pericolo della contaminazione, per inoculare nel corpo della società la fobia per gli incroci razziali: il meticcio, in particolare, è bollato come il frutto degenere di una nefasta mescolanza, che avrebbe portato all’ineluttabile decadimento della razza ritenuta superiore. Nell’istituzionalizzazione del razzismo il regime mussoliniano individua lo strumento più idoneo per mettere al sicuro la “creatura” imperiale dall’imbastardimento, dall’incubo del meticciato, dal «caos razziale», deprecato come una mortale minaccia per «l’igiene sia fisica che morale delle popolazioni».

C’è un nesso strettissimo tra la fondazione, nel maggio 1936, dell’impero nell’Africa Orientale Italiana (Aoi) e l’invocazione della lotta al «meticciato». Specialmente nella seconda metà degli anni Trenta del Novecento, scienziati e intellettuali affiliati o vicini al fascismo insistono sul pericolo della contaminazione, per inoculare nel corpo della società la fobia per gli incroci razziali: il meticcio, in particolare, è bollato come il frutto degenere di una nefasta mescolanza, che avrebbe portato all’ineluttabile decadimento della razza ritenuta superiore. Nell’istituzionalizzazione del razzismo il regime mussoliniano individua lo strumento più idoneo per mettere al sicuro la “creatura” imperiale dall’imbastardimento, dall’incubo del meticciato, dal «caos razziale», deprecato come una mortale minaccia per «l’igiene sia fisica che morale delle popolazioni».

Com’è noto, l’espansionismo oltremare dell’Italia fascista tocca il culmine proprio nel 1935-’36 con l’aggressione all’Etiopia, che viene preceduta dalla cruenta «pacificazione» della Libia, condotta con metodi estremamente brutali: decine e decine di migliaia le vittime. Dal 1928 al 1931, nel Paese nordafricano fra un quarto e un terzo della popolazione totale della Cirenaica muore per effetto dell’eliminazione programmata delle greggi (la maggiore risorsa di un popolo di pastori seminomadi), per la terrificante falcidie avvenuta nei campi di concentramento, situati tra Bengasi e la torrida Sirtica, per la fame e l’imperversare delle malattie, per le esecuzioni sommarie lungo il reticolato di 270 km al confine con l’Egitto voluto da Rodolfo Graziani – «il macellaio degli arabi» – e controllato dall’aviazione e da pattuglie mobili.

Prima campagna bellica in grande stile di uno Stato europeo dopo la pace di Versailles (1919), quella scatenata dal fascismo nell’ottobre 1935 contro l’Etiopia è una guerra volta, da un lato, a imprimere una sferzata tonificante all’economia in difficoltà, dall’altro ad assicurare all’Italia il dominio sul Mar Rosso, per farla uscire dalla condizione di minorità nel Mediterraneo rispetto alla Francia e soprattutto alla Gran Bretagna, che ne controlla saldamente gli accessi (a Suez e a Gibilterra).

Prima campagna bellica in grande stile di uno Stato europeo dopo la pace di Versailles (1919), quella scatenata dal fascismo nell’ottobre 1935 contro l’Etiopia è una guerra volta, da un lato, a imprimere una sferzata tonificante all’economia in difficoltà, dall’altro ad assicurare all’Italia il dominio sul Mar Rosso, per farla uscire dalla condizione di minorità nel Mediterraneo rispetto alla Francia e soprattutto alla Gran Bretagna, che ne controlla saldamente gli accessi (a Suez e a Gibilterra).

A onta delle inefficaci sanzioni adottate dalla Società delle Nazioni, in quell’occasione raggiunge la punta più alta il consenso al regime mussoliniano, che ‘lava’ l’onta della disfatta subita ad Adua nel 1896 e concretizza le ambizioni dell’imperialismo tricolore con un imponente dispiegamento di forze e risorse, non indietreggiando neppure dinanzi al ricorso alle armi chimiche, messe al bando dalla convenzione internazionale del 1925, sottoscritta anche dal governo di Roma.

A onta delle inefficaci sanzioni adottate dalla Società delle Nazioni, in quell’occasione raggiunge la punta più alta il consenso al regime mussoliniano, che ‘lava’ l’onta della disfatta subita ad Adua nel 1896 e concretizza le ambizioni dell’imperialismo tricolore con un imponente dispiegamento di forze e risorse, non indietreggiando neppure dinanzi al ricorso alle armi chimiche, messe al bando dalla convenzione internazionale del 1925, sottoscritta anche dal governo di Roma.

È specialmente l’aeronautica – nelle cui squadriglie sono impegnati e due figli di Mussolini, Vittorio e Bruno, e il genero Galeazzo Ciano – a seminare il terrore, mitragliando dall’alto gli etiopi o sganciando bombe, spesso incendiarie e tossiche, su villaggi, mandrie e sorgenti, nonché su ospedali e unità da campo della Croce Rossa. Manifestando un cinico disprezzo per la popolazione autoctona, Vittorio Mussolini affermerà senza mezzi termini, in Voli sulle ambe, che si era trattato di «un lavoro divertentissimo e di un effetto tragico ma bello».

È specialmente l’aeronautica – nelle cui squadriglie sono impegnati e due figli di Mussolini, Vittorio e Bruno, e il genero Galeazzo Ciano – a seminare il terrore, mitragliando dall’alto gli etiopi o sganciando bombe, spesso incendiarie e tossiche, su villaggi, mandrie e sorgenti, nonché su ospedali e unità da campo della Croce Rossa. Manifestando un cinico disprezzo per la popolazione autoctona, Vittorio Mussolini affermerà senza mezzi termini, in Voli sulle ambe, che si era trattato di «un lavoro divertentissimo e di un effetto tragico ma bello».

È opportuno ora notare che l’impiego massiccio e sistematico di gas asfissianti e venefici sui militari, ma anche su tanti civili etiopi inermi, è stato un aspetto a lungo trascurato dalla storiografia e occultato dalla memorialistica, contribuendo a configurare quanto si è consumato in quelle terre del Corno d’Africa come un «Olocausto dimenticato».

Va altresì osservato che dopo la caduta di Addis Abeba ben due terzi dell’Etiopia rimangono da assoggettare e 50.000 abissini in armi rendono insicure o inaccessibili intere regioni. La resistenza etiopica non si placa neppure all’indomani della durissima rappresaglia in risposta all’attentato a Graziani, il 19 febbraio 1937, quando il federale Guido Cortese aizza la «caccia al moro», in cui sono selvaggiamente assassinati migliaia di innocenti. E neppure quando dal 21 al 28 maggio, il generale Pietro Maletti esegue l’ordine di massacrare 2.000 religiosi copti a Debra Libanòs.

È dunque nel contesto del travagliato consolidamento del neonato impero che si vara, tra il 1937 e il 1940, una legislazione da apartheid nei territori dell’Aoi, codificando così – ed è un bieco primato storico del fascismo – la rigida divisione degli spazi privati e pubblici tra gli italiani e le popolazioni locali, nel tentativo di alzare muri impenetrabili tra le due componenti etniche, nello sforzo di segregare i sudditi africani per impedirne o ridurne al minimo i contatti con i militari e i coloni provenienti dalla madrepatria.

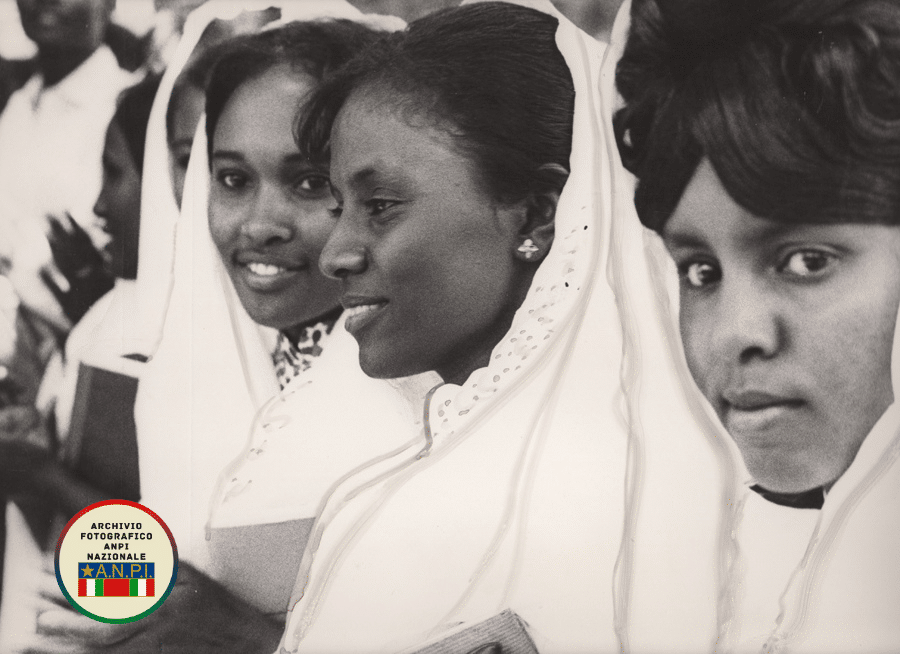

Già nell’agosto del 1936, il ministro delle Colonie Alessandro Lessona comunica al viceré d’Etiopia, Rodolfo Graziani, «lo Scipione del fascismo», una serie di direttive tese a instaurare la separazione netta e assoluta tra bianche e uomini di colore. Alcuni mesi più tardi, il 19 aprile 1937, è approvato il Regio decreto legislativo 880, la prima legge «di tutela della razza» promulgata dal regime fascista. Nota come legge sul «madamato», essa proibisce i rapporti di tipo coniugale tra i legionari fascisti e le donne autoctone. Più che mettere fine al fenomeno molto diffuso delle unioni temporanee, si crea un clima di condanna morale delle relazioni interrazziali, che favorisce la recrudescenza degli atti di violenza a scapito delle donne indigene. Comunque, in un breve lasso di tempo i provvedimenti di tipo segregazionista sono destinati a inasprirsi, vietando la promiscuità sui mezzi pubblici e diffidando gli italiani dall’abitare nei quartieri degli indigeni. Queste misure saranno perfezionate con l’introduzione del nuovo reato di «lesione del prestigio della razza» e, nel maggio 1940, con norme speciali per i “meticci”.

Già nell’agosto del 1936, il ministro delle Colonie Alessandro Lessona comunica al viceré d’Etiopia, Rodolfo Graziani, «lo Scipione del fascismo», una serie di direttive tese a instaurare la separazione netta e assoluta tra bianche e uomini di colore. Alcuni mesi più tardi, il 19 aprile 1937, è approvato il Regio decreto legislativo 880, la prima legge «di tutela della razza» promulgata dal regime fascista. Nota come legge sul «madamato», essa proibisce i rapporti di tipo coniugale tra i legionari fascisti e le donne autoctone. Più che mettere fine al fenomeno molto diffuso delle unioni temporanee, si crea un clima di condanna morale delle relazioni interrazziali, che favorisce la recrudescenza degli atti di violenza a scapito delle donne indigene. Comunque, in un breve lasso di tempo i provvedimenti di tipo segregazionista sono destinati a inasprirsi, vietando la promiscuità sui mezzi pubblici e diffidando gli italiani dall’abitare nei quartieri degli indigeni. Queste misure saranno perfezionate con l’introduzione del nuovo reato di «lesione del prestigio della razza» e, nel maggio 1940, con norme speciali per i “meticci”.

Si passa, così, dal razzismo paternalistico dell’età liberale, le cui parole d’ordine erano l’«incivilimento» e l’assimilazione, al razzismo biologico e istituzionalizzato della dittatura mussoliniana, con la messa a punto di una normativa che contempla pene severe per quanti tra gli italiani trasgrediscono.

Si passa, così, dal razzismo paternalistico dell’età liberale, le cui parole d’ordine erano l’«incivilimento» e l’assimilazione, al razzismo biologico e istituzionalizzato della dittatura mussoliniana, con la messa a punto di una normativa che contempla pene severe per quanti tra gli italiani trasgrediscono.

A ciò si accompagna un’intensa mobilitazione propagandistica per erigere insormontabili barriere tra l’«uomo nuovo» del fascismo, lanciatosi nell’avventura africana in nome di una presunta «missione civilizzatrice» da svolgere, e gli appartenenti a razze ritenute inferiori. Nel prestigio della razza è la salvaguardia dell’Impero, così recita il titolo di un articolo della «Difesa della razza», che riecheggia le parole del discorso di Mussolini a Trieste, il 18 settembre 1938: «gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio». Per il Duce, perciò, è necessario dotarsi di «una chiara severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime». Su di essa deve poggiare il “nuovo ordine” degli italiani.

Non a caso, per legittimare le conquiste imperiali, gli intellettuali più inclini a condividere gli orientamenti discriminatori del fascismo si rifanno esplicitamente al razzismo. Un nome su tutti: Lidio Cipriani. Quest’antropologo, uno dei dieci firmatari del Manifesto della Razza (14 luglio 1938), non esita a sostenere che «Niente, meglio del razzismo, giustifica i possessi coloniali in Africa». Dal canto suo, l’antichista Roberto Paribeni enfatizzerà nel 1942 la ‘congenita inferiorità’ degli africani, descrivendo il Continente Nero come un immenso spazio «di minorenni», «un caso fisiologico di infantilismo collettivo».

La via di un aperto razzismo è imboccata dunque dal regime, più che alleandosi alla Germania nazista, con la guerra d’Etiopia. Il disprezzo verso le genti di colore, attestato dalle tante foto-ricordo scattate dai militari italiani, in cui si mostrano i corpi oltraggiati degli etiopi o delle loro donne, esibite come trofeo sessuale del vincitore, sarà di lì a poco coniugato, costituendone la premessa ideologica e giuridica, con l’avversione nei confronti degli ebrei, fino a dar vita, nel 1938, al corpo unico delle «leggi razziali».

La via di un aperto razzismo è imboccata dunque dal regime, più che alleandosi alla Germania nazista, con la guerra d’Etiopia. Il disprezzo verso le genti di colore, attestato dalle tante foto-ricordo scattate dai militari italiani, in cui si mostrano i corpi oltraggiati degli etiopi o delle loro donne, esibite come trofeo sessuale del vincitore, sarà di lì a poco coniugato, costituendone la premessa ideologica e giuridica, con l’avversione nei confronti degli ebrei, fino a dar vita, nel 1938, al corpo unico delle «leggi razziali».

A lungo – occorre sottolinearlo – si è negata la presenza del razzismo nella storia italiana, sulla base del mito autoassolutorio, «italiani brava gente», riguardante anche la narrazione dell’esperienza coloniale, contrabbandata come sostanzialmente mite e, pertanto, immune dai veleni della violenza e dell’odio. Se la ricerca storica ha riportato alla luce e messo a fuoco le manifestazioni più truculente e imbarazzanti del colonialismo italiano otto-novecentesco, larghi strati della società invece continuano di fatto a ignorarle. La violenza, gli stermini, il razzismo, che hanno costellato sin dall’età liberale la non effimera vicenda coloniale italiana, risultano aspetti di un capitolo della storia unitaria che stenta ad essere pienamente recepito dalla coscienza nazionale; un capitolo spesso rimosso o addirittura negato, in nome della convinzione tuttora diffusa dell’atipicità del colonialismo italiano.

Perciò, sono ancora pochi coloro che colgono i nessi tra ieri e oggi, tra ex colonie e flussi migratori, tra ciò che si autorappresentava come Africa italiana e i figli della contraddittoria stagione del post-colonialismo. Ma, se non si è in grado di fare i conti con il «cuore di tenebra» (Joseph Conrad) del proprio passato colonialista, come si può riconoscere il razzismo attuale? Mistificato o persino rivendicato, quel passato non può che perdurare come retaggio di stereotipi, di pregiudizi che si riverberano sul presente e fanno da sfondo alla retorica e alle politiche propugnate sull’immigrazione dai nocchieri del populismo sovranista.

Francesco Soverina, Istituto campano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

Pubblicato sabato 28 Maggio 2022

Stampato il 04/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/anniversari/italiani-brava-gente-lincubo-del-meticciato-e-la-legge-sul-madamato/