Ricordato come il primo, consapevole esponente della lotta antifascista per la libertà e la democrazia in Italia, Giacomo Matteotti (Rovigo, 22 maggio 1885 – Roma, 10 giugno 1924) è divenuto, dopo il suo atroce assassinio da parte di spietati sicari fascisti, il simbolo del “martire” per antonomasia nella battaglia contro la tirannide mussoliniana, di una svolta cruciale nella storia del fascismo e dell’intero Paese. Omaggi, scritte anonime, poesie, epigrafi, “elaborazioni cristologiche”, intestazioni di strade e piazze – il suo nome è il più diffuso nella toponomastica nazionale – hanno contribuito alla costruzione di un mito che ha finito per oscurare lo spessore politico e la portata storica dell’opera di Matteotti.

«Riformista perché rivoluzionario»: così l’inflessibile dirigente socialista era solito definirsi. A suo avviso, le riforme non erano altro che uno strumento per conseguire l’obiettivo rivoluzionario rappresentato dalla realizzazione della società socialista. Nell’esplicare il suo impegno politico (complessivamente quattordici anni), si professò sempre un “gradualista”, fautore di un ideale di socialismo da edificarsi attraverso l’azione incessante nelle istituzioni parlamentari, negli organismi amministrativi e mediante la creazione di una robusta rete associativa (cooperative e leghe sindacali).

«Riformista perché rivoluzionario»: così l’inflessibile dirigente socialista era solito definirsi. A suo avviso, le riforme non erano altro che uno strumento per conseguire l’obiettivo rivoluzionario rappresentato dalla realizzazione della società socialista. Nell’esplicare il suo impegno politico (complessivamente quattordici anni), si professò sempre un “gradualista”, fautore di un ideale di socialismo da edificarsi attraverso l’azione incessante nelle istituzioni parlamentari, negli organismi amministrativi e mediante la creazione di una robusta rete associativa (cooperative e leghe sindacali).

Dal temperamento focoso e battagliero – venne soprannominato Tempesta – risultò “un compagno assai scomodo” per tutte le componenti interne al Psi, tanto per i massimalisti quanto per i riformisti. “Un irregolare”, operante fuori dalle logiche di corrente, indisponibile a qualsiasi sorta di compromesso con le élite politico-economiche. Non si tirò mai indietro, mostrandosi nettamente contrario al rivoluzionarismo verboso e inconcludente quanto pronto – cosa che fece frequentemente – a polemizzare con coloro che erano più duttili e sensibili al richiamo delle sirene governative. «Un riformismo rivoluzionario», ha sottolineato il grande filologo e saggista, Sebastiano Timpanaro, con una solida vocazione anticapitalista e antimperialista (1). È, perciò, significativo ma non sorprendente che nell’ormai lungo ciclo politico e culturale della sinistra, o di ciò che di essa rimane, in cui tutti si proclamano riformisti, non si tenga conto della voce, dell’esperienza di un originale, «isolato riformista», quale è stato Giacomo Matteotti.

Uomo dall’ineccepibile rigore morale e intellettuale, Matteotti era un “eroe tutto prosa”, così come ebbe a definirlo il fondatore di Giustizia e Libertà, Carlo Rosselli, nel suo articolo scritto in occasione del decennale dell’omicidio del coraggioso deputato socialista (2). Di famiglia benestante, laureatosi in Giurisprudenza nel 1907 all’Università di Bologna con una tesi sui principi generali della recidiva (3), Matteotti si fece valere quale attento studioso di problemi economici e sociali, capace di fondare le sue tesi non su astratte formule teoriche, ma sulla concretezza della conoscenza e analisi della realtà, presupposto necessario per promuovere qualsiasi progetto di cambiamento. Nonostante le esortazioni del suo professore, Alessandro Stoppato, non imboccò la strada della carriera accademica, per darsi invece anima e corpo all’attività politica, militando nel Psi, al quale si era iscritto attorno al 1900, sotto l’influenza del fratello maggiore Matteo, che morirà di tisi nel 1909. A questa dolorosa perdita si aggiunse quella di un altro fratello, Silvio, anche lui colpito dallo stesso terribile male e spentosi nel gennaio dell’anno successivo. Per le sue origini sociali, sarà dileggiato dagli avversari politici come “il socialista milionario”.

In grado di leggere criticamente i bilanci, locali e nazionali, di destreggiarsi nella boscaglia delle disposizioni sui tributi e le imposte (caso abbastanza raro tra i socialisti dell’epoca), Giacomo Matteotti si distinse quale attivo difensore dei diritti e degli interessi dei braccianti e dei contadini del Polesine. Era questa una delle zone più povere del Paese, la “Beozia d’Italia”, terra di emigrazione, la cui popolazione più misera, in larga misura analfabeta, era flagellata dalle alluvioni, dall’imperversare della pellagra, della tubercolosi e del rachitismo. Fu così che Matteotti si meritò l’appellativo di “capo dei lavoratori” da parte dei contadini della Bassa Polesana. Intanto, anche grazie ai suoi soggiorni all’estero, imparò il francese, l’inglese e il tedesco.

In grado di leggere criticamente i bilanci, locali e nazionali, di destreggiarsi nella boscaglia delle disposizioni sui tributi e le imposte (caso abbastanza raro tra i socialisti dell’epoca), Giacomo Matteotti si distinse quale attivo difensore dei diritti e degli interessi dei braccianti e dei contadini del Polesine. Era questa una delle zone più povere del Paese, la “Beozia d’Italia”, terra di emigrazione, la cui popolazione più misera, in larga misura analfabeta, era flagellata dalle alluvioni, dall’imperversare della pellagra, della tubercolosi e del rachitismo. Fu così che Matteotti si meritò l’appellativo di “capo dei lavoratori” da parte dei contadini della Bassa Polesana. Intanto, anche grazie ai suoi soggiorni all’estero, imparò il francese, l’inglese e il tedesco.

Eletto consigliere provinciale di Rovigo nel 1910, sindaco del piccolo centro di Villamarzana nel 1912, entrò pure nei consigli comunali di Villanova del Ghebbo, San Bellino, Castelguglielmo, Lendinara, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Pincara, Boara Polesine. Diventato deputato nel novembre 1919, fu membro della commissione Finanze e Tesoro; assolse questo compito studiando intensamente, “sino a notte alta”. Verrà riconfermato alla Camera nelle tornate elettorali del 1921 e del 1924.

Eletto consigliere provinciale di Rovigo nel 1910, sindaco del piccolo centro di Villamarzana nel 1912, entrò pure nei consigli comunali di Villanova del Ghebbo, San Bellino, Castelguglielmo, Lendinara, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Pincara, Boara Polesine. Diventato deputato nel novembre 1919, fu membro della commissione Finanze e Tesoro; assolse questo compito studiando intensamente, “sino a notte alta”. Verrà riconfermato alla Camera nelle tornate elettorali del 1921 e del 1924.

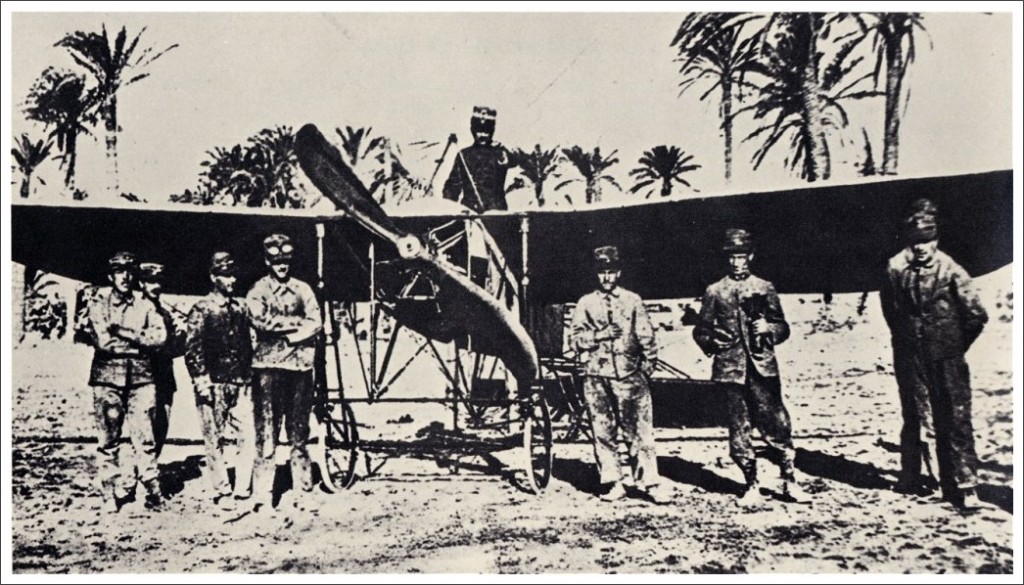

Antimilitarista, si oppose fermamente nel 1911 all’impresa coloniale in Libia, mentre alcuni dirigenti riformisti come Leonida Bissolati, Ivanoe Bonomi e Guido Podrecca l’avallarono per contendere ai nazionalisti lo stendardo del patriottismo. Anche i sindacalisti rivoluzionari, Arturo Labriola e Angelo Oliviero Olivetti, sostennero la sortita espansionistica nel Nord Africa del governo di Giovanni Giolitti, nella convinzione che essa avrebbe migliorato le condizioni delle classi subalterne. Pertanto al congresso di Reggio Emilia del Psi (1912), Matteotti appoggiò la decisione dei massimalisti di espellere Bissolati e Bonomi, disapprovando le incertezze della frazione riformista di cui pure faceva parte. Elastico nella prassi, egli era irremovibile e duro sulla strategia e sulle questioni di principio.

Un’intransigenza assoluta la sua, che lo spinse allo scoppio della Grande guerra, nell’estate del 1914, quando i maggiori partiti socialisti europei ammainarono la bandiera del pacifismo, a schierarsi con determinazione contro il «macello stupido e infame», innescato dal gigantesco conflitto tra i contrapposti imperialismi, in cui sarebbe precipitata l’Italia all’incirca un anno dopo, nel 1915. A fronte del timido neutralismo del Psi, racchiuso nell’ambigua parola d’ordine «né aderire né sabotare», formulata dal segretario del Partito, Costantino Lazzari, Matteotti in un articolo su Critica Sociale giunse a ipotizzare il ricorso all’insurrezione popolare in caso di mobilitazione bellica. Un suo intervento nel consiglio provinciale di Rovigo, il 5 giugno del 1916, fu punito dall’autorità giudiziaria con la condanna per «disfattismo» a trenta giorni di arresto con la condizionale. Un mese più tardi, benché fosse riformato e in congedo, fu richiamato alle armi e, poiché era considerato «un pervicace, violento agitatore capace di nuocere in ogni momento agli interessi nazionali», venne internato nella lontana Sicilia, nella fortezza di Campo Inglese, vicino a Messina, per tutta la durata della guerra. All’indomani del tracollo militare di Caporetto non lesinò critiche severissime ai riformisti che avevano adottato posizioni basate sugli imperativi della «difesa della patria» e di temporanea solidarietà nazionale.

Con la cessazione delle ostilità sui campi di battaglia, Matteotti riprese febbrilmente la sua attività in un’Italia e in un’Europa uscite sconvolte da un immane bagno di sangue, che causò lo smantellamento di ben quattro imperi e lo scardinamento dei vecchi equilibri politico-sociali, sotto l’urto di un inedito protagonismo delle masse proletarie e popolari nel vivo di uno scontro su scala continentale tra le forze della rivoluzione e della controrivoluzione. Nel rimarcare il respiro internazionale del suo impegno politico, Gaetano Arfè nel 2004 ha richiamato alla memoria come l’indomito deputato socialista da un lato, sulla base degli studi di Keynes (era tra i pochissimi a conoscerli in Italia), sottoponesse nelle sedi del socialismo europeo il problema della revisione delle inique condizioni economiche imposte alla Germania a Versailles, e dall’altro come firmasse, insieme con alcuni capi delle socialdemocrazie europee, un documento indirizzato alla Società delle Nazioni e al presidente degli Stai Uniti, Woodrow Wilson (4).

Indissolubilmente legato al trinomio pace, libertà, giustizia, ad un ideale di socialismo da erigersi «sull’autonomia e l’autogoverno delle classi lavoratrici», Matteotti non credeva nella virtù rigeneratrice della violenza. Diffidente verso le brusche accelerazioni rivoluzionarie, non subì il fascino del “fare come in Russia”, della “frattura d’epoca” dell’Ottobre bolscevico, né del modello imperniato sulla scorciatoia della “dittatura del proletariato”. Perciò, al congresso del Psi tenutosi nell’ottobre del 1919, si ritrovò con i massimalisti unitari di Lazzari e Maffi, che ripudiavano la via rivoluzionaria del bolscevismo in quanto la ritenevano estranea alla storia d’Italia e del suo proletariato. Egli temeva l’effetto corrosivo dei diktat della Terza Internazionale sull’unità interna del Partito; era, invece, persuaso che dentro di esso dovesse esserci posto per tutti coloro che avessero voluto rimpiazzare il capitalismo con il socialismo. Non mancava, peraltro, di rilevare per l’ennesima volta le responsabilità dei riformisti, intenti a perseguire «la riforma come fine, non come mezzo».

Era inoltre osteggiato dai comunisti, della qual cosa si ricorderà nel 1924, allorché rifiuterà l’alleanza proposta da Palmiro Togliatti in vista delle cruciali elezioni di quell’anno. C’è da aggiungere che Matteotti non ebbe un ruolo rilevante nell’aspro dibattito che divise riformisti, massimalisti, comunisti, dibattito sfociato nella scissione di Livorno e nella fondazione del Pcd’I, il 21 gennaio 1921. Avendo tempestivamente compreso quale micidiale minaccia costituisse la marea montante dello squadrismo fascista, particolarmente attivo nella sua provincia, non esitò ad abbandonare i lavori del congresso di Livorno per recarsi a Ferrara, dove, in seguito a cruenti incidenti, culminati nel tragico eccidio di Castello Estense (20 dicembre 1920), le organizzazioni operaie erano state messe in ginocchio dall’offensiva delle camicie nere. In quell’occasione, per la prima volta, fu aggredito dai fascisti, i quali due mesi più tardi tornarono ad accanirsi sulla sua persona, infliggendogli, per quanto non molto ancora si sappia, la più turpe delle sevizie. Senza battere ciglio, il coraggioso parlamentare socialista già il 31 gennaio 1921 denunciava alla Camera i crimini delle scorrerie squadristiche, le cui efferate tecniche e modalità ricostruiva dettagliatamente nell’intervento in Aula del successivo 10 marzo. Aveva inizio allora il corpo a corpo, fisico e intellettuale, di Matteotti con lo squadrismo padano, bollato come «il peggiore, incivile schiavismo agrario» (5), con il fascismo, che lo mise irrimediabilmente al bando dalla sua terra (6).

Prima di altri, Matteotti colse la natura violenta e liberticida del fascismo, la sua irrefrenabile vocazione dittatoriale. Prima di altri, intuì l’esiziale pericolo rappresentato da quell’inedita forma di reazione moderna, sottovalutato invece da gran parte del movimento operaio e socialista e largamente incompreso dagli ambienti liberali, convinti di poter “costituzionalizzare” una forza che stava mettendo in riga “i rossi” e ripristinando gli equilibri sociali messi in discussione dalle turbolenze e dalle agitazioni del “biennio rosso”.

Prima di altri, Matteotti colse la natura violenta e liberticida del fascismo, la sua irrefrenabile vocazione dittatoriale. Prima di altri, intuì l’esiziale pericolo rappresentato da quell’inedita forma di reazione moderna, sottovalutato invece da gran parte del movimento operaio e socialista e largamente incompreso dagli ambienti liberali, convinti di poter “costituzionalizzare” una forza che stava mettendo in riga “i rossi” e ripristinando gli equilibri sociali messi in discussione dalle turbolenze e dalle agitazioni del “biennio rosso”.

In quel torno di tempo si stava consumando, sotto i colpi della «violenza armata e professionalmente organizzata dello squadrismo» (7), quella che Zino Zini – intellettuale torinese, collaboratore dell’Ordine Nuovo di Gramsci – definì «la tragedia del proletariato in Italia» (8). Dalla fine del 1920 le milizie fasciste intensificarono le spedizioni punitive: le sedi della sinistra sindacale e politica venivano sistematicamente distrutte; i loro militanti e dirigenti abbattuti, o, nella migliore delle ipotesi, umiliati pubblicamente, costretti ad ingurgitare olio di ricino, e bastonati. Tutti coloro che non salutavano subito il gagliardetto delle camicie nere andavano incontro alla medesima sorte: il manganello assurse a simbolo dell’attivismo e della virilità fasciste. Le autorità locali, per lo più complici, lasciavano fare. Manifestatosi dapprima nella zona di Trieste e nella piana del Po, lo squadrismo – movimento eversivo dei ceti medi al servizio degli agrari e dei possidenti – nel 1921 dilagò nel Centro-Nord per poi investire quasi tutta l’Italia, consentendo così al fascismo di divenire il punto di coagulo della reazione e di allargare le sue basi di massa: i suoi adepti, che erano nel 1919 20.000, passarono a 320.000 nel 1921.

In quel torno di tempo si stava consumando, sotto i colpi della «violenza armata e professionalmente organizzata dello squadrismo» (7), quella che Zino Zini – intellettuale torinese, collaboratore dell’Ordine Nuovo di Gramsci – definì «la tragedia del proletariato in Italia» (8). Dalla fine del 1920 le milizie fasciste intensificarono le spedizioni punitive: le sedi della sinistra sindacale e politica venivano sistematicamente distrutte; i loro militanti e dirigenti abbattuti, o, nella migliore delle ipotesi, umiliati pubblicamente, costretti ad ingurgitare olio di ricino, e bastonati. Tutti coloro che non salutavano subito il gagliardetto delle camicie nere andavano incontro alla medesima sorte: il manganello assurse a simbolo dell’attivismo e della virilità fasciste. Le autorità locali, per lo più complici, lasciavano fare. Manifestatosi dapprima nella zona di Trieste e nella piana del Po, lo squadrismo – movimento eversivo dei ceti medi al servizio degli agrari e dei possidenti – nel 1921 dilagò nel Centro-Nord per poi investire quasi tutta l’Italia, consentendo così al fascismo di divenire il punto di coagulo della reazione e di allargare le sue basi di massa: i suoi adepti, che erano nel 1919 20.000, passarono a 320.000 nel 1921.

Nel novembre di quell’anno, per fare cosa gradita ai ceti dominanti e controllare i Fasci di combattimento, Benito Mussolini riorganizzò nel Partito Nazionale Fascista (Pnf) le squadracce, che ancora si presentavano come manipoli armati essenzialmente fedeli ai capi locali, i cosiddetti ras. Il Pnf beneficiò dell’appoggio finanziario dei proprietari terrieri nonché degli industriali, non più preoccupati dagli slogan demagogici del fascismo della prima ora. Non a caso il partito fascista creò propri sindacati, i cui membri, reclutati tra i disoccupati, venivano utilizzati come crumiri a vantaggio del padronato. Tra i pochi a rendersi conto dell’estrema pericolosità della reazione di tipo nuovo incarnata dal fascismo c’era senz’altro Antonio Gramsci, che nel 1921 richiamava l’attenzione sulle «centinaia e centinaia di morti, migliaia di feriti, decine di migliaia di bastonati», che si andavano ad aggiungere a quelli del 1920 (9). «Essi – annotava amaramente – per la stampa borghese sono cancellati dalla storia e dalla memoria».

Nel novembre di quell’anno, per fare cosa gradita ai ceti dominanti e controllare i Fasci di combattimento, Benito Mussolini riorganizzò nel Partito Nazionale Fascista (Pnf) le squadracce, che ancora si presentavano come manipoli armati essenzialmente fedeli ai capi locali, i cosiddetti ras. Il Pnf beneficiò dell’appoggio finanziario dei proprietari terrieri nonché degli industriali, non più preoccupati dagli slogan demagogici del fascismo della prima ora. Non a caso il partito fascista creò propri sindacati, i cui membri, reclutati tra i disoccupati, venivano utilizzati come crumiri a vantaggio del padronato. Tra i pochi a rendersi conto dell’estrema pericolosità della reazione di tipo nuovo incarnata dal fascismo c’era senz’altro Antonio Gramsci, che nel 1921 richiamava l’attenzione sulle «centinaia e centinaia di morti, migliaia di feriti, decine di migliaia di bastonati», che si andavano ad aggiungere a quelli del 1920 (9). «Essi – annotava amaramente – per la stampa borghese sono cancellati dalla storia e dalla memoria».

Eletto pochi giorni prima della Marcia su Roma segretario del Partito Socialista Unitario (Psu), che raccoglieva i riformisti espulsi dal Psi, il cui storico leader era Filippo Turati, Matteotti perseguì una linea di intransigente opposizione al neonato governo di coalizione presieduto da Mussolini, scoraggiando qualsiasi ipotesi di collaborazione. A ragione, il fascismo vedeva in lui un ostinato, irriducibile avversario, da mettere in condizione di non nuocere. Tant’è che il 23 maggio del 1923 si poteva leggere sul Popolo d’Italia: «Se dovesse capitargli di trovarsi, un giorno o l’altro, con la testa rotta (ma proprio rotta), non sarà certo in diritto di dolersi». Anche questa minaccia non valse a distoglierlo dalla lotta contro i soprusi e i misfatti perpetrati dal nascente regime. Infatti, si batté con la consueta energia e intelligenza contro l’introduzione della “legge Acerbo”, la “truffa legalizzata”, che assegnava un cospicuo premio di maggioranza (i due terzi dei seggi) alla lista che avesse superato il 25% dei voti.

Nel 1924 Matteotti pubblicò Un anno di dominazione fascista e Il fascismo della prima ora: insieme, i due testi costituivano una «stringente documentazione delle menzogne e delle ferocie dei fascisti» (10). Attraverso questi libri (il primo un’approfondita diagnosi del fenomeno, il secondo dal taglio più “pamphlettistico”), Matteotti si riprometteva di smascherare i due volti, per tanti versi complementari, del fascismo: quello originario, «diciannovista», da movimento populista, determinato a sfruttare tutti i motivi del malcontento postbellico; e quello da restauratore dell’«ordine», di partito capace di assicurare agli agrari e agli industriali quelle garanzie che il sistema liberale sembrava non più in grado di tutelare.

Nel 1924 Matteotti pubblicò Un anno di dominazione fascista e Il fascismo della prima ora: insieme, i due testi costituivano una «stringente documentazione delle menzogne e delle ferocie dei fascisti» (10). Attraverso questi libri (il primo un’approfondita diagnosi del fenomeno, il secondo dal taglio più “pamphlettistico”), Matteotti si riprometteva di smascherare i due volti, per tanti versi complementari, del fascismo: quello originario, «diciannovista», da movimento populista, determinato a sfruttare tutti i motivi del malcontento postbellico; e quello da restauratore dell’«ordine», di partito capace di assicurare agli agrari e agli industriali quelle garanzie che il sistema liberale sembrava non più in grado di tutelare.

Il suo j’accuse muoveva, come al solito, da una documentatissima denuncia delle promesse non mantenute dal fascismo, del divario tra propaganda e realtà, ma avendo ben chiaro che quelle contraddizioni rappresentavano un punto di forza, di nefasta “originalità” del movimento fondato a Milano nel 1919, e poi del Pnf e del governo guidato da Mussolini. Di quest’ultimo il dirigente socialista biasimava l’abuso dei decreti legge. In quella sorta di libro bianco che era Un anno di dominazione fascista rimarcava – dati alla mano – gli inganni, l’iniquità delle misure finanziarie varate da Mussolini, i cui provvedimenti liberticidi erano innanzitutto diretti a cancellare la libertà di organizzazione e di lotta dei lavoratori. Nel testo, che sarà tradotto tra il 1924 e il 1925 in francese, inglese e tedesco e di cui furono vendute oltre 20.000 copie in poco più di un mese dal suo assassinio, Matteotti fornì l’elenco in 128 pagine dei crimini perpetrati dai seguaci del “tribuno di Predappio” dal novembre 1922 in poi. Si trattava delle brutali «manifestazioni dell’illegalismo fascista», un illegalismo divenuto «un fatto permanente […] specialmente in alcune zone d’Italia». Egli puntava l’indice così contro il connubio tra le forze illegali squadristiche e le forze legali reazionarie: a suo parere, la vittoria del fascismo era frutto dell’interazione tra la violenza dello squadrismo e l’arrendevolezza o l’aperta complicità degli apparati dello Stato.

Fin dall’intervento alla Camera del 31 gennaio 1921, Matteotti propose una lettura del fascismo che ne metteva in luce i legami con l’alta borghesia: «La classe che detiene il privilegio politico, la classe che detiene il privilegio economico, la classe che ha con sé la magistratura, la polizia, il Governo, l’esercito, ritiene sia giunto il momento in cui essa, per difendere il suo privilegio, esce dalla legalità e si arma contro il proletariato. […] Ecco perché l’Agraria protegge il fascismo, ecco perché il fascismo nasce e si sviluppa nelle zone dove il capitalismo viene intaccato. Il capitalismo, aggredito nella borsa, diventa una bestia feroce» (11).

In un discorso tenuto qualche anno più tardi a Bruxelles, poco prima di essere ucciso, segnalò nel fascismo – con rara precocità – un fenomeno destinato ad avere una dimensione internazionale: «Al di fuori dell’esperienza italiana, c’è nel fascismo qualcosa d’internazionale. All’inizio, la borghesia industriale era democratica. Ma dal momento in cui alla concorrenza si è sostituito il trust, alla libertà di scambio il protezionismo e l’intervento dello Stato, la borghesia ha cessato di essere liberale e democratica. Il giorno in cui, dopo il conflitto, la borghesia è chiamata a pagare la guerra, essa si ribella e cerca il suo sostegno nella dittatura» (12).

In polemica con l’interpretazione che ne davano allora i comunisti italiani, Matteotti non riteneva il fascismo l’ultimo, drammatico sussulto di una borghesia agonizzante, ma lo strumento in mano ai ceti dominanti che, dopo la “grande paura” suscitata dall’incandescente «biennio rosso», volevano mettere a tacere definitivamente l’antagonista di classe, al fine di non correre più rischi. A fronte della mortale minaccia pendente sull’avvenire del proletariato e dell’intero Paese, Matteotti ventilò l’ipotesi – come aveva suggerito in occasione del primo conflitto mondiale – di un’insurrezione armata. Nell’ultima lettera indirizzata a Turati sostenne la necessità di «prendere, rispetto alla Dittatura fascista, un atteggiamento diverso da quello tenuto fin qui. […]. Lo stesso codice riconosce la legittima difesa. Nessuno può lusingarsi che il fascismo dominante deponga le armi e restituisca spontaneamente all’Italia un regime di legalità e libertà» (13).

Com’è noto, Matteotti pagò con la perdita della vita la sua instancabile battaglia per la democrazia e il socialismo, culminata il 30 maggio 1924 con la denuncia delle intimidazioni, delle violenze e dei brogli che avevano pesantemente condizionato le elezioni del 6 aprile di quell’anno, che videro il trionfo del “Listone fascista”. Com’è emerso dagli studi di Mauro Canali, era sua intenzione rendere pubblico l’accordo tra il governo fascista e la compagnia petrolifera statunitense Sinclair Oil, con il quale si concedeva all’impresa nordamericana – in cambio di laute tangenti – il monopolio della ricerca dell’oro nero nel sottosuolo della penisola (14). Non ne ebbe il tempo. Il 10 giugno 1924 fu rapito e barbaramente ucciso da un drappello della cosiddetta Ceka fascista, da professionisti della violenza, organizzati e prezzolati da uomini vicinissimi al duce.

Il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione, verrà ritrovato il 16 agosto 1924 in una fossa alla Quartarella, a pochi km da Roma, mentre i suoi assassini se la caveranno a buon mercato, grazie ad un processo rivelatosi un’autentica farsa (15).

In un momento storico come quello odierno, caratterizzato da segnali allarmanti di un inquinamento politico-culturale che viene da lontano, ci è parso opportuno riflettere su una figura come quella di Giacomo Matteotti. Non solo perché il suo omicidio, venuto dopo una lunga serie di aggressioni, bastonature, ferimenti e uccisioni ad opera dello squadrismo fascista, segnò un irreversibile punto di non-ritorno, ma anche perché il suo percorso di “riformista-rivoluzionario” può essere di insegnamento per quanti da tempo hanno abdicato alle ragioni più nobili e profonde del socialismo.

Francesco Soverina, storico

NOTE

(1) Cfr. S. Timpanaro, [Giacomo Matteotti, riformista-rivoluzionario], in Idem, Il verde e il rosso. Scritti militanti, 1966-2000, a cura di L. Cortesi, Odradek, Roma 2001, pp. 143-150.

(2) C. Rosselli, Eroe tutto prosa, in «Almanacco socialista», 1934.

(3) Rielaborata e ampliata, sarebbe diventata il volume La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici, pubblicato, nel 1910, dall’editore Bocca nella Biblioteca antropologia giuridica.

(4) G. Arfè, Arfè commemora Matteotti, «La Rinascita», 28 maggio 2004, ora in G. Arfè, Scritti di storia e politica, a cura di G. Aragno, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, «La Città del Sole», Napoli 2005, p. 391.

(5) G. Matteotti, Discorsi parlamentari, pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati, Roma 1970, vol. II, p. 674.

(6) S. Caretti, Matteotti e il fascismo, in AA. VV., Giacomo Matteotti a sessant’anni dalla morte, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1985, p. 84.

(7) G. Arfè, Arfè commemora Matteotti, cit., p. 389.

(8) Z. Zini, La tragedia del proletariato in Italia. Diario 1914-1926. Prefazione di G. Bergami, Feltrinelli, Milano 1973.

(9) Cfr. A. Gramsci, Sul fascismo, a cura di E. Santarelli, Editori Riuniti, Roma 1974.

(10) S. Timpanaro, [Giacomo Matteotti, riformista-rivoluzionario], cit., p. 143.

(11) Il passo è citato da S. Caretti, Matteotti inedito, in «Nuova Antologia», n. 2148, ottobre-dicembre 1983, pp. 100 s.

(12) Ivi, p. 111. La traduzione dal francese è mia.

(13) A. Schiavi, Filippo Turati attraverso le lettere dei suoi corrispondenti, Laterza, Bari 1947, p. 270.

(14) M. Canali, Il delitto Matteotti. Nuova Edizione, il Mulino, Bologna 2024.

(15) Si veda di M. Congiu, Giacomo Matteotti. L’assassinio, il processo-farsa, la cancellazione della memoria. Prefazione di L. Aniasi, 4 Punte Edizioni, Roma 2024.

Pubblicato venerdì 16 Agosto 2024

Stampato il 26/12/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/anniversari/giacomo-matteotti-un-riformista-rivoluzionario/