In una Roma semivuota, nell’afosa notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943, quando la guerra appariva oramai perduta e il Paese era allo stremo, si tenne a Palazzo Venezia, a oltre tre anni e mezzo dalla sua ultima seduta, il Gran Consiglio del Fascismo, che “sfiduciò” Benito Mussolini con l’approvazione dell’ordine del giorno presentato da Dino Grandi, presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

“Il Gran Consiglio – questo il passaggio-chiave del documento scritto e letto dall’influente gerarca – dichiara […] l’immediato ripristino di tutte le funzioni statali […]; invita il Capo del Governo a pregare la Maestà del Re […] affinché Egli voglia per l’onore e per la salvezza della Patria assumere con l’effettivo comando delle Forze Armate […] quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a Lui attribuiscono […]”. Con il collasso politico-istituzionale del 25 luglio ’43 si era arrivati all’atto finale della decomposizione del regime mussoliniano, che dal 1935 – in nome della logica militarista ed espansionistica, propria del fascismo – aveva trascinato gli italiani in un ciclo pressoché ininterrotto di guerre.

In quella “torrida estate” giungeva a maturazione la svolta decisiva nell’andamento del secondo conflitto mondiale, tanto sul piano internazionale, quanto su quello interno. Dopo le battaglie di El Alamein in Nord-Africa e di Stalingrado in Unione Sovietica, andava profilandosi il fallimento dell’assalto al potere mondiale da parte dell’imperialismo nipponico e del nazifascismo, che divenne evidente con la vittoria dell’Armata Rossa nel più gigantesco scontro di carri armati nel saliente di Kursk, con l’offensiva statunitense nel Pacifico e il rovinoso cedimento dell’Italia, definita da Winston Churchill il “ventre molle” dell’Asse.

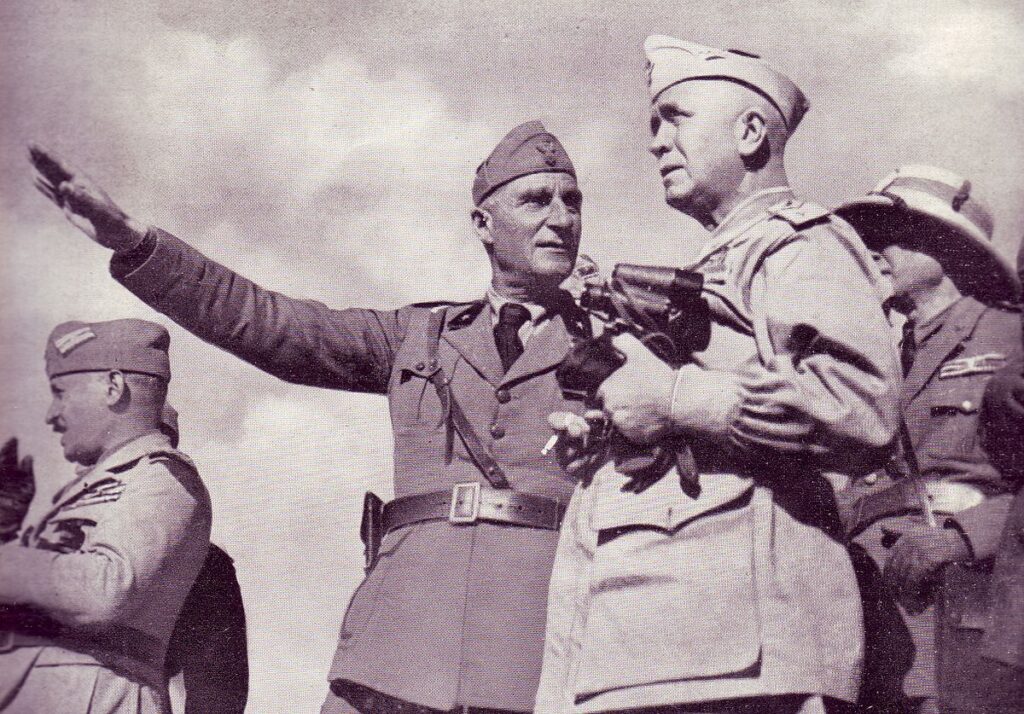

Ad onta della spavalda sicurezza con cui il duce esortò nel “discorso del bagnasciuga” a inchiodare le truppe alleate sulla battigia, non appena avessero tentato di mettere piede in Sicilia, l’Operazione “Husky”, scattata il 10 luglio 1943, una delle più imponenti e spettacolari operazioni aeronavali della guerra (2.800 navi con 160.000 uomini, 600 carri armati e 1.000 cannoni), portò nel giro di quasi due mesi alla conquista anglo-americana della grande isola del Mediterraneo. Né servì a impedire il precipitare dell’Italia nel baratro della disfatta la riunione di Feltre del 19 luglio ’43 tra gli stati maggiori italo-tedeschi, tra un Hitler preoccupato e adirato e un Mussolini stanco, fisicamente sofferente e soprattutto incapace di farsi ascoltare e aiutare dal potente quanto diffidente partner.

Proprio quel giorno, a centinaia di chilometri di distanza dal vertice italo-tedesco, Roma subiva il primo, terrificante bombardamento alleato, che provocò circa 3.000 morti e 11.000 feriti, nonché distrusse 10.000 case, lasciando 40.000 cittadini senza tetto. Al termine di quel micidiale attacco dal cielo Pio XII, che non avrebbe mai condannato pubblicamente la Shoah, si recò a visitare le zone colpite, dando la sua benedizione alle vittime sul Piazzale del Verano.

L’intensificarsi delle “missioni” dell’aviazione alleata sulle città italiane, che avevano ora di mira i civili accanto agli obiettivi militari, costituiva un formidabile strumento di pressione, sul terreno psicologico, per piegare il morale della popolazione e indurla a invocare la pace. Si era, dunque, alla resa dei conti per il regime fascista, che aveva scaraventato il Paese nell’avventura del più grande conflitto della storia, senza modernizzarne e irrobustirne l’apparato produttivo e la macchina militare, anzi depauperandone le risorse prima con l’aggressione all’Etiopia (1935-’36) poi con la partecipazione alla guerra civile spagnola (1936-’39). Di qui la sequela di cocenti sconfitte in Grecia, in Africa e nel Mediterraneo, che decretarono la bocciatura della strategia imperniata sulla “guerra parallela”, costringendo le più alte autorità politico-militari a ripiegare sulla “guerra subalterna”, a rimorchio del Terzo Reich. Per non parlare degli insuccessi nella lontana Russia e del calvario della ritirata da quelle gelide terre.

Il susseguirsi di angosciose notizie di lutti e di catastrofi, provenienti dall’Urss come dall’Africa, rese sempre più avvilente la vita di comunità e popolazioni, alle prese con i problemi derivanti dagli sfollamenti, dalla devastazione di edifici e dimore, dall’incombere della miseria e della penuria alimentare, dal vacillare dell’intera struttura amministrativa e statale. La situazione più drammatica era quella di Napoli, la “regina del Mediterraneo”, il “porto dell’impero”, ‘seppellito’ da un diluvio di bombe, che obbligò tanti suoi abitanti a stabilire il proprio domicilio nelle cantine, ammassandovi poltrone, fornelli e materassi.

Il susseguirsi di angosciose notizie di lutti e di catastrofi, provenienti dall’Urss come dall’Africa, rese sempre più avvilente la vita di comunità e popolazioni, alle prese con i problemi derivanti dagli sfollamenti, dalla devastazione di edifici e dimore, dall’incombere della miseria e della penuria alimentare, dal vacillare dell’intera struttura amministrativa e statale. La situazione più drammatica era quella di Napoli, la “regina del Mediterraneo”, il “porto dell’impero”, ‘seppellito’ da un diluvio di bombe, che obbligò tanti suoi abitanti a stabilire il proprio domicilio nelle cantine, ammassandovi poltrone, fornelli e materassi.

Con il montare del malcontento, sempre più serpeggiante in larghi strati della società, si offuscavano irreparabilmente il prestigio del regime e la popolarità del duce, chiamati sul banco degli accusati per aver condotto il Paese alla rovina, per aver fallito la sfida cruciale della prova bellica. Fu con la guerra che il fascismo perse la sua scommessa storica: uno scacco bruciante per quanti – gerarchi e propagandisti – avevano alimentato incessantemente il mito della proiezione espansiva, del destino imperiale dell’Italia, erede dei fasti dell’antica Roma. Furono i morti nei deserti africani, sui monti balcanici, nelle nevi russe, il razionamento dei viveri, l’accentuarsi dei bombardamenti aerei sui principali centri urbani a mostrare la divaricazione, non più occultabile, fra propaganda e realtà; a sancire l’irreversibile inabissarsi del progetto fascista di militarizzazione della società; a scavare un fossato incolmabile tra il regime e gran parte della popolazione.

Tra la fine del 1942 e i primi mesi del 1943 la disgregazione del “fronte interno” stava compiendo il suo ultimo giro di boa, come attestarono gli scioperi del marzo ’43 nel “triangolo industriale”, che segnalavano lo scollamento delle masse popolari dal fascismo. Il 5 marzo di quell’anno – un anno che si configurò come uno spartiacque nelle vicende belliche su scala mondiale – mentre decine di migliaia di ateniesi manifestavano contro il lavoro forzato imposto dai nazisti e cadevano a centinaia sotto i colpi dei panzer tedeschi, prendeva il via a Torino un’ondata di scioperi per il pane, la pace e la libertà, che per più di dieci giorni paralizzò le maggiori fabbriche delle più importanti città del Nord-Italia.

Tra la fine del 1942 e i primi mesi del 1943 la disgregazione del “fronte interno” stava compiendo il suo ultimo giro di boa, come attestarono gli scioperi del marzo ’43 nel “triangolo industriale”, che segnalavano lo scollamento delle masse popolari dal fascismo. Il 5 marzo di quell’anno – un anno che si configurò come uno spartiacque nelle vicende belliche su scala mondiale – mentre decine di migliaia di ateniesi manifestavano contro il lavoro forzato imposto dai nazisti e cadevano a centinaia sotto i colpi dei panzer tedeschi, prendeva il via a Torino un’ondata di scioperi per il pane, la pace e la libertà, che per più di dieci giorni paralizzò le maggiori fabbriche delle più importanti città del Nord-Italia.

Quell’ondata era stata preceduta da numerose agitazioni messe in atto dai lavoratori, a partire dalla fine del ’42, alle Ferriere, alla Fiat Mirafiori, al Lingotto e alla Diatto di Torino, alla Caproni e alla Falck di Milano, alla Vai Assauto di Asti, alla Saffa in Toscana, in uno stabilimento tessile nel biellese e in uno di salumi a Fossano. Pur traendo origine da motivazioni economiche, essa rappresentava un clamoroso atto di insubordinazione verso il fascismo e la sua guerra da parte del proletariato industriale, che peraltro aveva visto durante il Ventennio peggiorare drasticamente il proprio tenore di vita. Si trattava della prima, riuscita, protesta operaia di massa nell’Europa nazifascista, del primo sciopero politico, grazie anche all’attivarsi dei comunisti, dopo la lunghissima messa al bando del dissenso sindacale.

Qualche mese più tardi, a giugno, pure nel Napoletano settori della classe operaia incrociarono le braccia, mentre già da un po’ il mondo rurale lanciava segnali crescenti di inquietudine e insofferenza, come dimostrava l’ampliarsi del fenomeno delle evasioni all’ammasso. Nelle campagne il malessere – ha scritto il grande studioso e dirigente comunista, Emilio Sereni – sfociò nel «generalizzarsi dell’opposizione alla guerra». Qui si avvertiva, in modo ogni giorno più chiaro, quella paralisi del regime che avrebbe accelerato il crollo verticale del 25 luglio.

Con il manifestarsi di una disaffezione collettiva, prendeva corpo lo sfaldamento delle basi di massa della dittatura. Fu in quel frangente che i ceti dominanti decisero di sganciarsi dal regime, separando la propria sorte da quella del duce. Sia pure tra esitazioni e incertezze, Corona, Vaticano e mondo degli affari addivennero al divorzio da Benito Mussolini, da colui che per un lungo periodo era stato il loro inamovibile referente. La soluzione attuata con la “congiura di palazzo” del 25 luglio fu la defenestrazione dell’Uomo della Provvidenza. Sacrificando Mussolini, si tentò di salvare l’impalcatura autoritaria dello Stato e di proteggere gli interessi e i privilegi primari degli strati alti della società italiana.

Con il manifestarsi di una disaffezione collettiva, prendeva corpo lo sfaldamento delle basi di massa della dittatura. Fu in quel frangente che i ceti dominanti decisero di sganciarsi dal regime, separando la propria sorte da quella del duce. Sia pure tra esitazioni e incertezze, Corona, Vaticano e mondo degli affari addivennero al divorzio da Benito Mussolini, da colui che per un lungo periodo era stato il loro inamovibile referente. La soluzione attuata con la “congiura di palazzo” del 25 luglio fu la defenestrazione dell’Uomo della Provvidenza. Sacrificando Mussolini, si tentò di salvare l’impalcatura autoritaria dello Stato e di proteggere gli interessi e i privilegi primari degli strati alti della società italiana.

La modalità con cui il duce venne estromesso dalle stanze del potere politico metteva a nudo – ha osservato nel 1973 Giorgio Amendola, uno dei leader storici del Pci – le difficoltà e i limiti dell’antifascismo, non in grado di assestare, dopo l’insorgenza operaia, la spallata finale al fascismo barcollante, decapitato invece dalla trama ordita dal re, dagli alti gradi dell’esercito e da una parte dei gerarchi del regime per preservare l’architrave su cui per vent’anni si era retto il “compromesso autoritario” con gli ambienti economicamente dominanti, in preda ora alla “grande paura” per il possibile ridestarsi dello spettro della sovversione politica e sociale.

Articolato in molteplici e variegate componenti, l’antifascismo veniva – è il caso di rammentarlo – da vent’anni di dittatura, di esilio, di clandestinità, di silenzio, in cui era stato molto problematico, specialmente in alcune fasi, mantenere i contatti con il resto della società. C’era chi si era tratto in disparte, chi se ne era andato all’estero, chi – come i comunisti e quelli di Giustizia e Libertà – non aveva piegato la testa e aveva continuato a battersi nel Paese. Alcune migliaia (socialisti, comunisti, liberalsocialisti, repubblicani, anarchici) andarono a infoltire – non lo si sottolineerà mai abbastanza – le Brigate Internazionali in Spagna: 600, dei circa 3.400 volontari italiani, persero la vita per cercare di sbarrare la via, in quelle contrade, alla reazione franchista e al nazifascismo, che tenterà nella seconda guerra mondiale di costruire in Europa un agghiacciante Nuovo Ordine, fondato sulla schiavizzazione di interi popoli e sullo sterminio di quanti erano considerati pericolosi “nemici” e ripugnanti «subumani».

La sorveglianza verso “sovversivi” e dissenzienti, verso gli “antitaliani” – il fascismo si arrogò pretestuosamente il diritto di identificarsi con il corpo e l’anima della nazione – non conobbe pause durante il Ventennio. Una sistematica azione repressiva spinse migliaia di antifascisti ad espatriare in Francia, in Unione Sovietica, in Argentina, negli Stati Uniti, ecc.). Altri (oltre 5.000) finirono in carcere o vennero inviati al confino (12.330, di cui 177 morirono durante il periodo di isolamento). Per non dimenticare i 160.000 “ammoniti” o sottoposti a “vigilanza speciale”, in quanto persone sospettate di essere dei dissidenti.

Ma torniamo alla caduta del fascismo e del suo capo, arrestato lo stesso 25 luglio ’43, dopo un breve colloquio con il re, Vittorio Emanuele III, senza che ciò suscitasse la benché minima reazione sia da parte della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale sia da parte del Partito Nazionale Fascista, che pur contava allora quattro milioni di iscritti. L’uscita di scena di Mussolini venne festeggiata, invece, da tantissimi italiani, la cui esultanza mal celava la speranza che il Paese si tirasse fuori dal conflitto.

Purtroppo, la guerra “ufficialmente” sarebbe continuata. Con tutti i suoi orrori, con la riduzione della penisola a teatro di un terribile conflitto totale. Lo chiarì subito il nuovo capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio, generale fedele alla monarchia sabauda ma profondamente compromesso con il fascismo, per conto del quale si era macchiato di gravi crimini in Libia e in Etiopia. In sintonia con una consolidata tradizione repressiva, non esitò ad usare la mano pesante nei riguardi delle manifestazioni antifasciste e popolari (oltre 90 le vittime dei “quarantacinque giorni” badogliani).

Sinistramente eloquente la circolare del generale Mario Roatta, che in Jugoslavia il 1º marzo 1942 aveva ordinato di applicare, a scapito di civili e partigiani, il criterio della “testa per dente”: contro i cortei che attraversavano le strade e le piazze italiane, nella rovente estate del ’43, intimava di aprire immediatamente il fuoco “anche con mortai e artiglierie come se si procedesse contro truppe nemiche […]. Non è ammesso il tiro in aria […]. Si fucilino sul posto gli istigatori di disordini […]”. Fu in siffatto contesto che tornò a riaffacciarsi la “diaspora antifascista”.

Sarà Pietro Badoglio ad annunciare la sera dell’8 settembre 1943 l’armistizio con gli Alleati. Ebbero inizio, così, i mesi più difficili del Novecento italiano, contrassegnati dalla fuga ignominiosa del re e dei suoi generali, dalla liquefazione dell’esercito e dello Stato, dall’occupazione tedesca, ma anche dal congiungersi del dissenso esplicito al fascismo con quello carsico, inabissatosi durante il Ventennio, e con quello dolorosamente maturato nel corso della guerra. Si cominciò allora a scrivere una diversa e più avanzata pagina della storia italiana, oggetto da tempo, nell’universo mass-mediatico, di discutibili quanto superficiali rivisitazioni, di riletture distorte e fuorvianti, che hanno avuto e hanno di mira la Resistenza e i suoi lasciti, base della nostra Costituzione democratica e antifascista, del nuovo patto di cittadinanza entrato in vigore il primo gennaio 1948.

Francesco Soverina

Pubblicato venerdì 21 Luglio 2023

Stampato il 12/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/anniversari/25-luglio-1943-crollo-di-un-regime-guerrafondaio-e-liberticida/