Scrive Mario Rigoni Stern: «…Si levò il vento. Dapprima quasi insensibile, poi forte sino a diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa senza limiti. Nel buio freddo trovava noi, povere piccole cose sperdute nella guerra, ci scuoteva, ci faceva barcollare. Bisognava tenere forte la coperta che ci riparava la testa e le spalle. Ma neve entrava da sotto e pungeva il viso, il collo, i polsi come aghi di pino. Si camminava uno dietro l’altro con la testa bassa. Sotto la coperta e sotto il camice bianco si sudava, ma bastava fermarsi un attimo per tremare dal freddo. Ed era molto freddo. Lo zaino pieno di munizioni a ogni passo aumentava di peso; pareva, da un momento all’altro di dover schiantare come un abete giovane carico di neve. “Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più, è finita. Ma non finisce mai questa notte e questa tormenta?”. Ma si camminava. Un passo dietro l’altro, un passo dietro l’altro. Pareva di dover sprofondare con la faccia dentro la neve e soffocare con due coltelli piantati sotto le ascelle …».

«… Dove abbiamo camminato quella notte? Su una cometa o sull’oceano? Niente finiva più. Abbandonato sulla neve a ridosso d’una scarpata al lato della pista, stava un portaordini del comando di compagnia. Si era lasciato andare sulla neve e ci guardava passare. Non ci disse nulla. Era desolato, e noi come lui …». «… Ma la tormenta non smetteva e c’erano sempre i coltelli piantati sotto le ascelle e si era schiacciati dal peso dello zaino e delle armi …». «… Il capitano ci urlava di lontano: fate presto – e se la prendeva con me. Ed era giusto che bisognava fare presto, perché in caso di attacco noi restavamo tagliati fuori né potevamo appoggiare i fucilieri con le pesanti. Accelero. Sudiamo e imprechiamo, ma giungiamo in una balca ove si può tirare il fiato. Risaliamo; ora siamo vicini al paese e si sta per completare la manovra. Vedo una massa scura sulla neve e mi avvicino: è un alpino dell’Edolo, ha la nappina verde. Sembra placidamente addormentato, all’ultimo momento avrà visto i pascoli verdi della Val Camonica e sentiti i campanacci delle vacche» (1).

Racconta Nuto Revelli: «… Anche i più disperati sperano: con i piedi in cancrena, con gli occhi chiusi dal congelamento, con pallottole e schegge nelle gambe e nei fianchi, vanno avanti piegati in due, le braccia penzoloni, trascinandosi nella neve, cadendo e rialzandosi, ma vanno avanti, vanno avanti, perché sperano nella linea tedesca. Qui dove tutto è morte, dove basta un niente, una distorsione a un piede, una diarrea e ci si ferma per sempre, il desiderio di vivere è immenso. Camminare vuol dire essere ancora vivi, fermarsi vuol dire morire. A centinaia sono stesi lungo la pista, gli sfiniti, i dissanguati; non li degniamo di uno sguardo, sono cose morte; passiamo correndo. I vivi, poiché molti sono ancora vivi, sentono la colonna che urla, che passa, che marcia verso la liberazione, e tentano di seguirci, magari strisciando, come se la linea tedesca fosse lì, a quattro passi». «… Ormai la stanchezza mi piega; non guardo più avanti, guardo i piedi, i malloppi di coperte pesanti come il piombo. Da una slitta pende una corda. Mi aggrappo, a tratti, quando ne ho la forza. Sono i morti che mi fanno marciare, queste statue posate lungo la pista, i morti di stanchezza. Sostiamo per un attimo. Anche qui c’é un morto: è appoggiato su un gomito, con il busto sollevato, come se volesse alzarsi …». «… Ricompare il pazzo. Urla e si scatena come un indemoniato. Gli gridano di allontanarsi. Piange, grida che non ne può più, che vogliono ammazzarlo. Si gira a scatti, gli occhi sbarrati, grandi, che gli escono fuori: ruota su se stesso e grida e agita le povere mani piagate dal congelamento…». «… Arriva un altro pazzo, un ufficiale ungherese. Arriva urlando come una bestia, corre e urla. Cade, rantola, non si alza più. Si addormenterà subito, morirà come un cane». «… Un cappellano parla al vento a voce alta e dice: “poveri alpini, che fine vi hanno fatto fare; morirete, moriremo tutti”…». «Un alpino piemontese, poco lontano, canta, soltanto interrotto dagli scoppi dell’incendio e dalle urla di chi gela: canta una triste canzone alpina con voce calda in tanto freddo, canta con voce appassionata come canterebbe sui suoi monti, di fronte a un tramonto» … « I tedeschi sono i soliti porci. Li ho conosciuti in questi giorni tremendi della fuga: frenetici di salvare la ghirba, capaci di schiacciare con i loro slittoni i nostri morti, i morti che avevano aperto la strada anche per loro. Prepotenti, convinti di poterci trattare come gente inferiore, pieni di arie per quei quattro carri armati, i due semoventi e la katiuscia. Se qualche volta hanno sparato, non hanno avuto che pochi morti, mentre gli alpini hanno combattuto da fanti ogni giorno contro la fanteria russa, contro i partigiani, i carri armati e tutto il resto, sacrificando i due terzi di un corpo d’armata»…

«Ricordare e raccontare: così comincia un ordine del giorno dei nostri comandi! Non è ancora possibile distendere i nervi, guardare alle nostre spalle, rivivere i giorni più tristi della nostra esistenza. È troppo triste rivivere quanto di più orribile può dare una guerra: risentire le grida e le preghiere dei feriti abbandonati, degli sfiniti, rivedere i morti travolti e schiacciati dalla massa impazzita che scappa; rivedere le colonne che attendono l’ultima fucilata della Tridentina per riprendere la fuga. E gli sbandati ungheresi, tedeschi, italiani che fuggono, che buttano le armi: troppo pesante un fucile per chi non vuole combattere, più utile una coperta per le lunghe soste nel freddo, più utile un pezzo di mulo» … «Alpini, alpini del Tirano falciati dalle armi automatiche, dagli anticarro, dalle artiglierie: con le nostre armi che non sparavano, con le nostre bombe a mano che non scoppiavano. Affondando nella neve fino al ginocchio, gli alpini cadevano e non c’era chi li rimpiazzasse. Le munizioni mancavano e nessuno pensava a fornirne. Quel mattino, dopo tre di combattimento, un branco di kruki maledetti chiese al maggiore Maccagno perché gli alpini stavano distesi sulla neve senza balzare avanti, senza incalzare il nemico, senza inseguirlo. Erano morti, alpini morti, caduti a scacchiera forati da pallottole, straziati da colpi di anticarro e di artiglieria. “Alle Kaput” rispose Maccagno, e i tedeschi restarono impassibili. Erano italiani, i morti, tanti nemici di meno per l’avvenire» (2).

Ricorda Isacco Nahoum: «Quando si arrivava sulla cima di una “balka” guardavo indietro osservando con angoscia quella marea di fuggiaschi, ciò che restava di una armata, un’immensa colonna larga qualche decina di metri e lunga chilometri e chilometri, brulicante sulla neve, in una visione da incubo. Man mano che quella marcia infernale proseguiva, i volti degli uomini si formavano, volti di condannati a morte, occhi sbarrati sul biancore abbagliante della steppa. Qualcuno si era avvolto i piedi semicongelati in coperte con lo spago e camminava zoppicando, lamentandosi ad ogni passo. Migliaia morivano nella scia dell’immensa colonna, congelati, in preda al tifo petecchiale: il calvario di Cristo moltiplicato per un’intera armata. Qualcuno impazziva e correva nella neve con le mani tese, gridando e ridendo; altri si appisolavano ai lati della pista senza più forza, senza speranza; guardavano i compagni allontanarsi, lasciandosi prendere dal torpore senza risveglio» …

«Noi, con quei cavalli che, uno ad uno crollavano nella steppa, passavamo in mezzo alla marea in ritirata. Un giorno, in un’isba, una vecchia donna, guardandomi ironicamente, mi aveva detto: Ah! siete di cavalleria. Un vecchio proverbio russo dice che quelli della cavalleria che invadono il nostro Paese saranno costretti a fuggire mangiando i loro cavalli. Mi aveva tradotto il discorso un compagno dello squadrone che capiva abbastanza la lingua ed ero rimasto colpito da quella specie di antica e inappellabile sentenza. Era così: stavamo fuggendo e, nelle tappe, non avevamo altro da mangiare che pezzi dei cavalli morti, abbrustoliti sul fuoco. Mangiavamo i nostri cavalli». «Giungemmo in quell’avvallamento che era quasi buio e ci si presentò una visione allucinante: centinaia di alpini, duecento, trecento; li riconoscemmo dal loro caratteristico cappello. Erano sparsi in diversi gruppi a semicerchio, immobili, statue di ghiaccio: tutti morti. Ci avvicinammo a qualcuno, ma non c’era più niente da fare. Troppo tardi. Risalimmo a cavallo. II colonnello sguainò la sciabola e fece fare il “presentat’ arm” a quei poveri ragazzi che erano andati a morire, loro, gente di montagna, in quella pianura coperta di ghiaccio, di neve, a quaranta gradi sotto zero. Non c’era nemmeno tempo di seppellirli. Ci allontanammo senza un commento. Pensai che, forse, sull’orlo della disperazione, considerando che ormai tutto era perduto, si erano riuniti così a semicerchio attorno a un fuoco, avevano bevuto gli ultimi gavettini di vino e di cognac, cantando le loro tristi canzoni in coro, sapendo che la morte li avrebbe presi tutti assieme. Erano rimasti in quelle posizioni più strane, come bloccati improvvisamente in un gesto, in un atteggiamento, blocchi di ghiaccio» (3).

Rievoca Mario Rigoni Stern: «Quelle lunghe marce, eterne, senza soste, senza cibo, con i congelati che restavano ai lati della pista, con i feriti che morivano sulle slitte, con i sopravvissuti che si trascinavano. Neve cielo, notte giorno, neve cielo. Ma come abbiamo potuto?» (4).

Ho scelto senza fatica, ma con commozione profonda, sfogliando a caso i libri di protagonisti che hanno fissato sulla carta, traendole con dolore dall’archivio della memoria e dell’anima, le immagini della spaventosa avventura, la ritirata dell’armata italiana in Russia. E di pagine come queste se ne possono leggere a dozzine, a centinaia, nelle loro stesse opere e in quelle di altri, passate e recenti, da «La strada del davai» (5) a «Centomila gavette di ghiaccio» (6), da «Nikolajewka, c’ero anch’io» (7) a «Fronte russo» (8) e altre ancora: e tutte ci traggono a soffermarci con estremo rispetto, prima ancora che con sbalordito orrore, sulle vicende della sterminata tragedia nel corso della quale la follia, l’assurdità, la mostruosità, la logica aberrante e l’insipienza del fascismo e dei suoi generali sacrificò decine e decine di migliaia di soldati italiani, il valore, l’eroismo e l’umanità dei quali non valsero a impedir loro d’essere travolti dall’immensa catastrofe. Le cui dimensioni sono note, ma che val bene la pena di rammentare.

Nell’introduzione dell’ultimo libro dianzi citato si legge: «… a vicenda ultimata e a guerra finita, dei dodicimila o quindicimila o ventimila militari componenti alcune Divisioni, risultarono sopravvissuti e rispondenti all’appello non più di duemila, o milleduecento, o ottocento. E di questi, la naturale falcidia incrementata dal logoramento in conseguenza di congelamenti, ferite e malattie, nei decenni del dopoguerra ridusse ulteriormente il numero; tanto da rendere esiguo, per alcune Divisioni, il numero delle voci che in queste pagine intervengono. Dietro di esse il vuoto, e un grande silenzio». «… oltre duecentoventimila uomini impegnati nella guerra su quel fronte nell’arco di due anni e infine pressoché dimezzati e dispersi in conseguenza di quella “operazione piccolo Saturno” posta in atto con ferrea determinazione dalla sterminata Armata rossa, sostenuta dall’egualmente sterminato apporto in materiali bellici forniti dall’intera altra metà del mondo; e sostenuta, inoltre, dal gelo della Russia, quel già da allora denominato Generale Inverno, che fu il sommo regista del nostro grande dramma, colui che frammentò l’immane vicenda in innumerevoli scene ed episodi, rincorrendo e implacabilmente raggiungendo dovunque l’individuo singolo, investendolo ininterrottamente giorno e notte minuto per minuto e per interi mesi sino a bloccargli per gelo la circolazione del sangue nelle arterie e creando così, tragicamente, di un soldato, senza colpo ferire, una immota statua di ghiaccio» (8).

Così fu distrutta – ed era già successo nelle sabbie roventi dell’Africa settentrionale – la più bella gioventù italiana: e non sarà male ricordarsene ora che quasi sembra si preferiscano, alle memorie di tanto doloroso anniversario (e alle responsabilità che gli sono alle spalle) le immagini edulcorate e, in nome di una pretestuosa e discutibile obiettività, umanizzate, sulla cui coscienza pesa, oltre a tant’altre cose, la tragedia dell’Armir.

Dal verbale dell’incontro Mussolini e Hitler il 25 agosto 1941 a Rastenburg: «II duce ha partecipato al fuerher il suo vivo desiderio che le forze armate italiane partecipino in misura più vasta alle operazioni contro i soviet. L’Italia ha abbondanza di uomini e può ancora inviare sei, nove e anche più divisioni».

Dalla testimonianza del generale Messe, comandante del Corpo di spedizione italiano in Russia che sconsigliava al duce l’invio di una intera armata sul fronte russo: «Mussolini mi guardò un po’ sorpreso e con molta calma rispose: …Caro Messe tavolo della pace peseranno assai più i duecentomila uomini dell’armata che i sessantamila del corpo di spedizione…».

Pasubio, Torino, Celere, Sforzesca, Ravenna, Cosseria, Tridentina, Julia, Cuneense, Vicenza: una storia di vani eroismi, di sacrifici inenarrabili, di sofferenze inaudite e di spasimanti drammi collettivi e singoli: sarà difficile cancellare dalla mente e dal cuore tutte quelle statue di ghiaccio.

Ricordare e raccontare. I superstiti lo fecero. Certo, qualcuno preferì chiudersi in se stesso, ricordando – eccome – ma non raccontando: aveva conosciuto una esperienza troppo lacerante per farne parte ad altri. Certo, ciascuno lo fece a suo modo, e ogni motivazione fu più che rispettabile: chi può permettersi di giudicare l’animo di chi si risolleva straziato dal più profondo degli abissi?

Ma molti non si limitarono a ricordare e neppure a raccontare. Avevano conosciuto. Si erano resi conto. Erano in grado, essi sì, di emettere giudizi; e capivano che giudizi dovevano essere emessi, inequivocabilmente, se non si voleva che la tragedia si ripetesse ancora; né si poteva giudicare a parole, ma con fatti, anche a costo di nuovi sacrifici che riscattassero e rendessero fertili quelli cui erano stati sottoposti, nel fango e nel gelo, in nome d’una legge inumana e inaccettabile.

Così, quando nel settembre del 1943 lo sfascio della traballante impalcatura innalzata dal fascismo e avallata dalla monarchia fu completo, molti dei superstiti – ufficiali e soldati – che «ricordavano» erano pronti a compiere la scelta cui li chiamava la crudele esperienza vissuta e il bisogno di scrivere sulle montagne italiane una nuova pagina che fosse compendio ed epilogo di quella dolorosa scritta e sofferta nella terra lontana; e anche nel nome di chi non era tornato partirono volontariamente, per battersi ancora, senza defilarsi in un’attesa che pur sarebbe stata legittima per chi aveva tanto sofferto, per contribuire all’affermazione di ideali che facessero piazza pulita di tanta passata tracotanza, leggerezza, falsità, ingiustizia con cui erano stati buttati allo sbaraglio.

Nelle brigate partigiane il grande cuore sofferente dei reduci di Russia portò forza d’animo e sicura coscienza: la lunga strada verso il riscatto era cominciata laggiù, lontano, nella steppa d’oriente. «Lassù sulle montagne – bandiera nera. / È morto un partigiano – nel far la guerra: / un altro italiano – va sotto terra. / Laggiù sotto terra – trova un alpino / caduto nella Russia – con il “Cervino”, / ma prima di morire – ha ancor pregato / che Dio maledica – quell’alleato; / che Dio maledica – chi ci ha tradito / lasciandoci sul Don – e poi è fuggito. / Tedeschi traditori – l’alpino è morto, / ma un altro combattente – oggi è risorto. / Combatte il partigiano – la sua battaglia: / tedeschi e fascisti – fuori d’Italia».

Ritornano le note, l’aria, di «Sul ponte di Bassano bandiera nera », poi divenuta «Sul ponte di Perati bandiera nera», la canzone di lutto e di dolore della «Julia»: ad esse si affidano le nuove parole di volontà e di speranza, il testamento che viene dal Don (9).

E dalle stesse lande, con lo stesso spirito venne l’altra canzone destinata ad essere il simbolo della Resistenza italiana: «Fischia il vento». I soldati italiani avevano presto imparato l’aria dolce e suadente, la pastorale favola di Katiuscia e la fecero propria, sin dai primi giorni di quella guerra tremenda e innaturale che li portava a contatto con gente umanissima e semplice che «altri» aveva decretato nemica e con la quale, invece, a differenza dei tedeschi, non era difficile fraternizzare. «Razvitali jablani y ruschi / pobleli du mane nadricoi / vicadile y naberech Katiuscia / nave suoca vanere dru coi»; dolce poesia della vita semplice, ignara del fragore della guerra: «Fiorivano i meli ed i peri / veleggiavano sul fiume le nebbie / e Katiuscia discendeva alla riva, / all’alta riva scoscesa»; struggente nostalgia nel ritmo solenne. Ne nacque una prima versione, in russo maccheronico, che rappresentava bene, però, il rapporto umano instauratosi tra soldati italiani e cittadini sovietici: si raccontava di un militare che bussava alla porta di un’isba chiedendo vitto e la povera donna russa rispondeva che non c’era più nulla per colpa della guerra; ma almeno un po’ di pane insisteva quello: non ce n’é più, proprio più, per colpa della guerra e dei soldati occupanti, e poi vista la delusione dell’affamato la donna aggiungeva di avere appena un sorso di latte ma serviva ai bambini e allora il bravo italiano commentava, sconsolato ma convinto: ma sì, è giusto, dallo ai bambini. Poi, un’altra versione, dedicata all’ingrato lavoro dei genieri telegrafisti, e cominciava proprio «Fischia il vento, infuria la bufera» (10), ma di lì a poco vento e bufera avrebbero tutto travolto. Poi, altro vento e altra bufera dovevano levarsi nelle vallate italiane: e qui Katiuscia, che i superstiti avevano portato con sé nello zaino degli affannosi ricordi, tramutò la propria nostalgia in parole di certezza e di fede: «Fischia il vento, infuria la bufera / scarpe rotte eppur bisogna andar / a conquistare la rossa primavera / dove sorge il sol dell’avvenir» (11).

Queste incancellabili immagini, questi sentimenti profondi, dunque, di dolore e di morte, di sacrificio e di ribellione, di nostalgia e di speranza, sono indissolubilmente legati alle vicende dell’armata di Russia e a quelle della Resistenza, quasi emblema di un legame «storico» tra le due esperienze, l’una dall’altra raccolta. Anche nella comune prospettiva di speranza.

Scrive Mario Rigoni Stern: «… Nel 1943, quando noi pochi rimasti prendemmo il treno per ritornare, avevo portato via un’immagine che per anni mi aiutò a vivere: dopo un villaggio distrutto, su una collina nera contro l’orizzonte del cielo rosso un contadino arava solitario, un cavallo bianco e magro tirava l’aratro e la lunga frusta che il contadino teneva diritta pareva sostenere il cielo» (12).

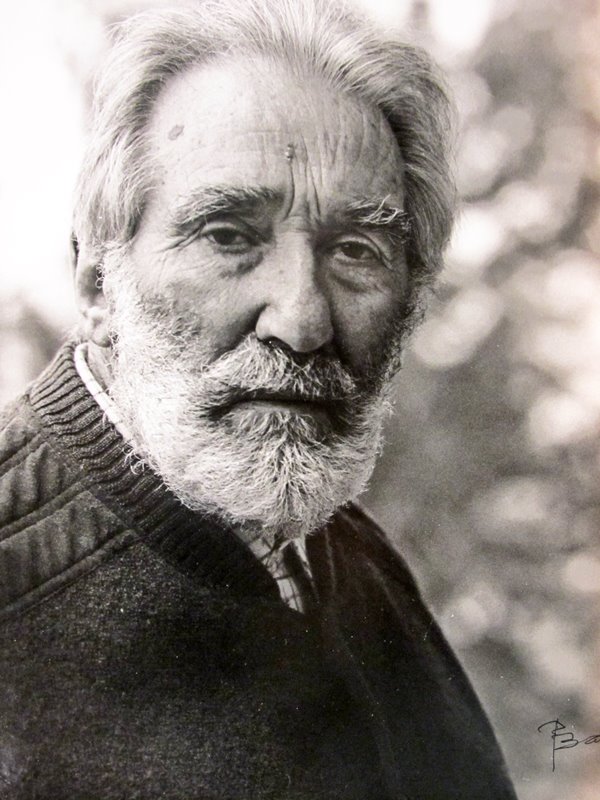

Roberto Bonfiglioli

(da Patria Indipendente n. 4 del 13 marzo 1983)

NOTE

(1) Mario Rigoni Stern: II sergente nella neve;

(2) Nuto Revelli: La guerra dei poveri;

(3) Isacco Nahoum: Esperienze di un comandante partigiano;

(4) Mario Rigoni Stern: Ritorno sul Don;

(5) Nuto Revelli: La strada del davai;

(6), (7), (8) Giulio Bedeschi: Centomila gavette di ghiaccio – Nikolayewka, c’ero anch’io – Fronte russo, c’ero anch’io;

(9) Autore di Lassù sulle montagne fu Nuto Revelli;

(10) La scrisse Giancarlo Barone, all’82ª compagnia telegrafisti del Comando Genio 2° Corpo d’Armata, di stanza in Ucraina a Tsskurewka;

(11) La versione partigiana di Katiuscia fu scritta da Felice Cascione, Medaglia d’Oro, caduto ad Alto, nell’Imperiese;

(12) Mario Rigoni Stern: Ritorno sul Don.

Pubblicato venerdì 6 Marzo 2020

Stampato il 03/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/le-statue-di-ghiaccio-nelle-lande-russe/