Si è sempre stati abituati a pensare le disparità sociali in ordine economico, di censo e anche di cultura. Ma, probabilmente mai prima d’ora, avevamo davvero considerato la possibilità che fosse la tecnologia lo spartiacque tra “ricchi” e “poveri”.

Si è sempre stati abituati a pensare le disparità sociali in ordine economico, di censo e anche di cultura. Ma, probabilmente mai prima d’ora, avevamo davvero considerato la possibilità che fosse la tecnologia lo spartiacque tra “ricchi” e “poveri”.

E non quella legata al possesso, all’acquisto, alla sbronza capitalista che impone di avere l’ultimo modello iPhone, lo smart tv con una metratura pari a quella di un campo da calcio o l’auto con funzioni estremamente avanzate. Certo, anche.

Ma, in questo caso, si tratta di una tecnologia intesa come concetto astratto: quell’accesso che porta ad accumulare beni immateriali. Di che genere? Senza scomodare il non semplicissimo (ma pur sempre affascinante) mondo della cyberfinanza, con bitcoin&co., possiamo constatare con facilità che è il digitale la moneta di scambio. È la corsia preferenziale di beni e servizi: avere a disposizione una connessione più potente significa anche poter accedere a un numero di attività molto maggiore – svaghi, obblighi lavorativi e incombenze burocratiche: tutto (o quasi) passa attraverso il digitale. Così come, di contro, possedere una connessione debole e disporre di un numero esiguo di gigabyte, preclude molte possibilità.

Quello di digital divide è un concetto teorizzato a fine anni Novanta, ma è diventato massivamente di pubblico dominio nel corso del lockdown. Si identifica come la disparità che si crea tra chi ha un accesso a internet e chi no.

Naturalmente, le definizioni mutano e si perfezionano, seguendo l’andamento della società e la fruizione di prodotti digitali, al punto che venticinque anni fa era il possesso di un computer collegato alla rete a creare un divario più potenziale che reale, mentre oggi è sia l’accesso tout court, sia la velocità di connessione o la potenza del dispositivo a generare meriti e demeriti tra i cittadini.

Già il governo Clinton, con il vice presidente Al Gore, nel 1996 individuò un gap tecnologico e questa intuizione lungimirante portò all’individuazione di due nuove categorie sociali: gli haves e gli have-nots, al centro di politiche giovanili e di alfabetizzazione informatica.

Oggi, nonostante gli ottimisti che preconizzavano un “assottigliamento” progressivo del fenomeno, ci si trova a fronteggiare un digital divide i cui riverberi in ambito lavorativo e culturale rischiano di essere piuttosto pesanti. Ad esempio, la dad, l’ormai celebre e imprescindibile didattica a distanza di scuole e università durante e dopo il lockdown, ha scoperchiato il vaso di Pandora, portando alla luce un numero estremamente alto di famiglie prive di una connessione fissa, stabile e senza limiti di consumo di Gb.

Ad esempio, la necessità di seguire le lezioni in e-learning, collegandosi a una piattaforma digitale, ha fatto sì che emergessero molte storie di “nuova povertà”. Spesso gli studenti non disponevano di una connessione wi-fi domestica e, naturalmente, seguire le lezioni da smartphone avrebbe quasi certamente esaurito la “scorta” di giga in pochi giorni. Di contro, non seguirle, avrebbe potuto esporre lo studente a una penalizzazione che si sarebbe ripercossa sul profitto.

E va bene che nessuno sarebbe stato a rischio bocciatura ma, forse, penalizzare sulla base di una risorsa strumentale mancante riporta un po’ troppo indietro nel tempo, rievocando quel genere di ingiustizia che si sarebbe incastrata bene nelle pagine di “Cuore” di Edmondo De Amicis, tra un Bottini e un Derossi. Ma il digital divide non ha colpito solo il settore dell’istruzione: numerose aziende, dovendo scegliere quali lavoratori far operare in smart working e quali “tutelare” con la cassa integrazione, hanno fatto ricorso agli “speed test”, la verifica della velocità e della stabilità di connessione sulle reti wi-fi domestiche dei dipendenti, al fine di garantirsi la maggiore operatività e produttività.

All’interno del macrosegmento dei penalizzati dal digital divide, poi, è opportuno discernere chi decide di privarsi volontariamente dell’accesso alla tecnologia e coloro ai quali, al contrario, l’utilizzo è precluso.

E viene da riflettere sulla percezione della secondarietà di un bene da parte di fruitori reali e potenziali, interrogandosi (in modo astratto e non comprovabile da statistiche certe) su come anche le fake news possano giocare un ruolo di rilievo nella questione: un esempio su tutti è la convinzione diffusasi nei mesi scorsi che fossero i ripetitori 5G a provocare la diffusione della pandemia.

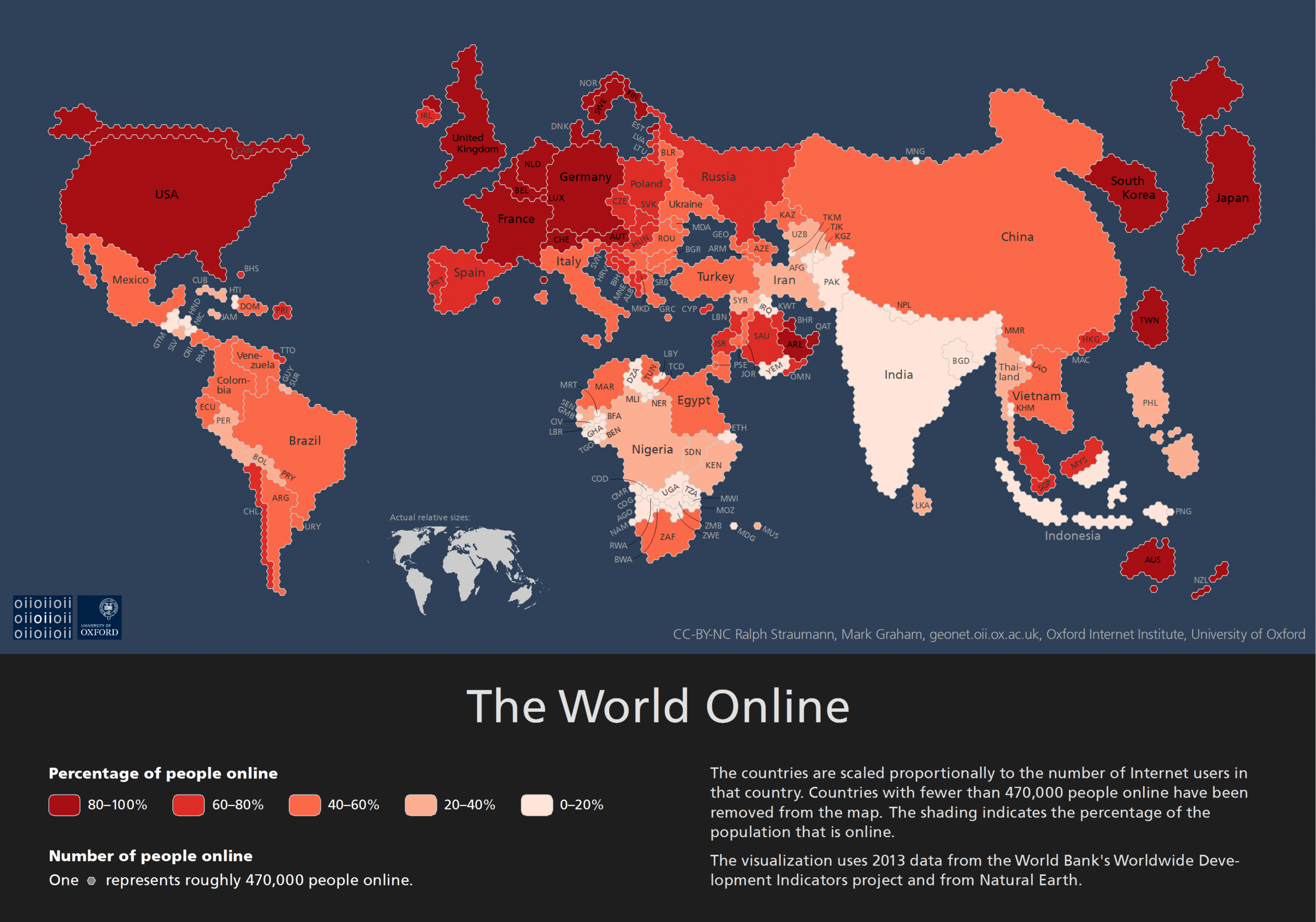

E, in virtù di ciò, non è da escludere un boicottaggio delle reti veloci da parte dei sostenitori di questa teoria. Un digital divide che, dunque, da una parte, diventa anche cartina al tornasole delle disparità culturali già in atto e, dall’altra, slatentizza la differenza infrastrutturale tra le varie regioni del mondo.

Un dislivello, ad esempio, fortemente percepito dalle comunità montane che, in tempi recenti, hanno reclamato maggiori investimenti da parte dei governi nell’implementazione (o, in molti casi, nella realizzazione ex novo) di reti infrastrutturali a supporto delle attività economiche locali e, soprattutto, orientate ad arginare il fenomeno massivo dell’abbandono dei piccoli centri da parte delle nuove generazioni.

Un dislivello, ad esempio, fortemente percepito dalle comunità montane che, in tempi recenti, hanno reclamato maggiori investimenti da parte dei governi nell’implementazione (o, in molti casi, nella realizzazione ex novo) di reti infrastrutturali a supporto delle attività economiche locali e, soprattutto, orientate ad arginare il fenomeno massivo dell’abbandono dei piccoli centri da parte delle nuove generazioni.

Dal micro al macro, internet impera (et divide!) e la sua assenza preclude tanto le interazioni personali, quanto le prospettive lavorative, quelle legate all’istruzione e, più in generale, all’erogazione di servizi pubblici e privati. Ad esempio, le ICT (acronimo inglese per Information and Communications Technology) sono i sistemi, sempre più capillarizzati, di cui si servono enti e organizzazioni per facilitare al cittadino l’accesso ai servizi. Sanità pubbica, istituti di credito, agenzie governative: la direzione verso cui si punta è quella dell’informatizzazione dei sistemi al fine di snellire la burocrazia ed erogare servizi migliori e in tempi più rapidi. Basta forse limitarsi a questo aspetto per riflettere sui riverberi dannosi del digital divide e su quanto l’accesso a una rete e l’utilizzo dei dispositivi tecnologici non siano più da considerare un optional.

Sono molti gli elementi coinvolti nell’analisi di questo tema, alcuni dei quali in aperto contrasto e anacronistici rispetto al tempo in cui viviamo. Problemi che suonano paradossali, forse in virtù di quella legge del win win (io vinco-tu vinci), che sostiene come la rete non abbia risvolti negativi, ma provedda a “democratizzare” tutti gli ambiti. A una rapida occhiata nel mondo attuale, in realtà, non si direbbe affatto: la storia recentissima ha smentito questo approccio euforico, come dimostrano quelle professioni che, imbrigliate a vario livello con il digitale, hanno subito uno svilimento della retribuzione e delle tutele lavorative.

Sono molti gli elementi coinvolti nell’analisi di questo tema, alcuni dei quali in aperto contrasto e anacronistici rispetto al tempo in cui viviamo. Problemi che suonano paradossali, forse in virtù di quella legge del win win (io vinco-tu vinci), che sostiene come la rete non abbia risvolti negativi, ma provedda a “democratizzare” tutti gli ambiti. A una rapida occhiata nel mondo attuale, in realtà, non si direbbe affatto: la storia recentissima ha smentito questo approccio euforico, come dimostrano quelle professioni che, imbrigliate a vario livello con il digitale, hanno subito uno svilimento della retribuzione e delle tutele lavorative.

Ed ecco, appunto, il nodo gordiano: il digitale aveva già creato disparità. Differenze sociali che avevamo individuato e, probabilmente, accantonato perché internet, secondo un sentire comune, non avrebbe potuto lasciare scontento nessuno. Uno strumento che può metterci in collegamento con perfetti sconosciuti dall’altra parte del mondo o con i nostri cari in qualsiasi circostanza e in tempi ridottissimi (con delay, ritardo, e attese pressoché inesistenti) può “fare del male”? Probabilmente, ci saremmo risposti di no, salvo poi constatare che, anche il web, alla stregua di tutte le merci di scambio, genera disparità. E oggi, rivolgersi a qualcuno per mandare una mail perché non si dispone di una connessione o di una casella di posta elettronica, non appare poi così dissimile dall’abitudine di qualche secolo fa di interpellare il curato di campagna per scrivere una missiva.

Pubblicato sabato 10 Ottobre 2020

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/digital-divide-se-internet-separa/