“Grande è il disordine sotto il cielo”, per usare l’incipit di una famosa espressione di un importante leader politico del Novecento. Benché a tutt’oggi si continui a dibattere di partigiani, lotta di Liberazione, fascisti e neofascisti, quindi di guerra civile e di molto altro ancora, nei fatti – a parte i non pochi studi specialistici, che tuttavia interessano e coinvolgono un numero limitato di lettori – sussiste in materia una grande confusione. Per capirci fin da subito, non il risultato di una generica “ignoranza”, bensì di una diffusa intolleranza che – in alcuni settori dell’opinione pubblica – si manifesta verso ciò e quanti costituirono la genesi della nostra Repubblica costituzionale e democratica. Va da sé che la Resistenza, in quanto processo complesso, rientri in un tale novero. Trattandosi di una cesura epocale, in Italia come in Europa. Non ci si deve quindi stupire oltre misura se certe insofferenze vanno più che mai manifestandosi: da sempre, ossia dallo stesso 1945, una parte degli italiani ha subìto, piuttosto che condiviso, i risultati della lotta per costruire una democrazia. Che, proprio in quell’anno così decisivo, in quanto spartiacque tra un prima (i regimi dittatoriali) e un poi (la costituzione di società democratiche), era invece ancora in ipotesi e, quindi, per nulla un progetto istituzionale e politico definito una volta per tutte.

Ciò che il regime fascista, nei suoi lunghi vent’anni di esistenza, aveva consegnato al Paese, in quanto suo segno tangibile – infatti – non era tanto un’ideologizzazione efferata (“sono fascista poiché credo in certe cose e non intendo metterle in discussione”), che in fondo coinvolse un numero limitato di individui; semmai si trattò di una diffusa propensione al conformismo, al gregarismo, al qualunquismo, in sé stessi ingredienti fondamentali del consenso al totalitarismo dittatoriale. Il quale induceva una parte cospicua della collettività italiana a osservare, al medesimo tempo con un misto di opportunismo e passività, subalternità e cinismo, dipendenza e mancanza di desiderio di emancipazione quanto concretamente avveniva sulla sua testa. E a sue spese. Solo le tragedie belliche, con il loro portato distruttivo, avrebbero in qualche modo sospeso, e poi azzerato, un così velenoso incantesimo.

Si parta quindi da un presupposto: la Resistenza, in tutte le sue molteplici diramazioni, costituendo un repentino atto di presa di coscienza da parte di alcune componenti della società italiana (in passato, in qualche caso, anche sinceramente fasciste, poi transitate, senza nessun opportunismo di sorta ma con una complessa frattura nei confronti delle proprie origini, a una diversa coscienza di sé), era allora – e continua a essere oggi, quanto meno nel suo darsi come oggetto di dibattito pubblico – una sorta di fenditura periodizzante. Qualcosa del tipo: “da quel momento, non potemmo più continuare a essere così come eravamo invece stati precedentemente, quindi nel corso del tempo trascorso”. È lotta di Liberazione, infatti, qualsiasi manifestazione di sé stessi che rifiuti l’adesione acritica allo stato di cose vigenti, laddove queste ultime cristallizzano la subalternità di una maggioranza nei riguardi una ristretta minoranza. Allora come oggi. La Resistenza, da questo punto di vista, non a caso nasce come lotta civile e armata che si alimenta del rigetto senz’altro di ciò che residuava dell’agonizzante regime mussoliniano ma anche, nello stesso tempo, del tradimento delle élite regie che, dopo vent’anni di compromissioni, con l’8 settembre erano riparate in luogo sicuro (per sé medesime).

Il vero nocciolo, che si sarebbe manifestato solo nel tempo, era però l’auto-organizzazione. Che negli anni della Seconda guerra mondiale (a partire dalla fine del 1942, quando si iniziò a capire che l’Asse germano-italo-giapponese sarebbe infine stato sconfitto, almeno nel lungo periodo), implicava la difficilissima scelta di scendere in campo, nella contrapposizione tra grandi forze, cercando di giocare un proprio ruolo. Del tutto autonomamente. Le Resistenze europee costituivano il risultato di una difficile consapevolezza, che andò dolorosamente maturando nel corso del tempo: quella per cui la risposta doveva essere data non solo al nazifascismo, ma anche – e soprattutto – all’impotenza delle vecchie società liberali, che a quest’ultimo, negli anni Venti e Trenta, avevano aperto le porte del potere. Si doveva quindi dare corpo e respiro a una diversa società. La quale non costituiva in sé un progetto già definito bensì un’intenzione da costruire nel tempo. Con la partecipazione di soggetti tra di loro molto diversi. Poiché non ci sarebbe stata una nuova società se non si fosse alimentata di pluralismo. E con esso, dei mutevoli equilibri – sociali così come istituzionali, politici al pari di quelli organizzativi – necessari per continuare a esistere tenendo insieme parti tra loro differenti. Quindi, potenzialmente conflittuali.

In questo quadro, che rimanda al passato ma interroga soprattutto sulla consapevolezza nel tempo corrente, si inserisce la necessaria riflessione sulla costituzione del Corpo Volontari della Libertà (Cvl). Altrimenti oggetto di molte confusioni. Cerchiamo quindi di seguirne la storia, ovvero il succedersi degli eventi, per come li conosciamo, passo dopo passo.

Con l’8 settembre 1943 l’Italia si consegnava agli Alleati, pur spaccandosi in due. Per più aspetti “tradendo”, o comunque rifiutando, il “camerata germanico” che, fino ad allora, aveva invece comunque costituito l’interlocutore sia bellico sia politico. Non si trattava, a ben guardare, di una cosa da poco. Il cambio di campo, nel mentre la partita bellica si stava ancora giocando, per le élite italiane non costituiva un atto di consapevolezza morale, dopo vent’anni di compromissioni con il fascismo, bensì il risultato della scelta di salvare sé stesse dalla rovina che, nel mentre, stava subentrando. Rischiando di trascinare l’intera società italiana nel baratro generato dai fascismi medesimi, e quindi negli esiti di quella che andava definendosi come una catastrofe. Non solo militare ma anche civile.

Nel suo insieme si trattava infatti di una brusca manovra ai vertici istituzionali. Lasciando all’oscuro, e quindi al buio più completo, la popolazione italiana al pari del Regio esercito. Così come, già il 25 luglio 1943, all’atto dell’archiviazione del ventennale regime fascista, ci si era trovati dinanzi al prodotto di un atto di forza della casa regnante che, per salvare sé stessa, cercava di neutralizzare il mussolinismo una volta per sempre. Concretamente, ne era infatti seguita la falsa convinzione popolare, allora come poi nel caso dell’8 settembre, che da questi gesti potesse derivare la definitiva uscita dell’Italia dalla guerra. Pura illusione, se non ingenuità, per intenderci, in quanto se si scatena una guerra di sterminio, quand’anche si sia di essa protagonisti secondari oppure ai margini, non si può poi pensare di non dovere pagare un qualche pegno. Tanto più dal momento che gli alleati erano i tedeschi. Determinati nella loro implacabilità. Che corrispondeva al principio hitleriano di sopravvivenza, inteso in senso antropologico: vince la “razza” umana che sa dominare, nei momenti di emergenza, sulle altre. Come tali inferiori, poiché destinate a essere dominate e possedute.

Nel suo insieme si trattava infatti di una brusca manovra ai vertici istituzionali. Lasciando all’oscuro, e quindi al buio più completo, la popolazione italiana al pari del Regio esercito. Così come, già il 25 luglio 1943, all’atto dell’archiviazione del ventennale regime fascista, ci si era trovati dinanzi al prodotto di un atto di forza della casa regnante che, per salvare sé stessa, cercava di neutralizzare il mussolinismo una volta per sempre. Concretamente, ne era infatti seguita la falsa convinzione popolare, allora come poi nel caso dell’8 settembre, che da questi gesti potesse derivare la definitiva uscita dell’Italia dalla guerra. Pura illusione, se non ingenuità, per intenderci, in quanto se si scatena una guerra di sterminio, quand’anche si sia di essa protagonisti secondari oppure ai margini, non si può poi pensare di non dovere pagare un qualche pegno. Tanto più dal momento che gli alleati erano i tedeschi. Determinati nella loro implacabilità. Che corrispondeva al principio hitleriano di sopravvivenza, inteso in senso antropologico: vince la “razza” umana che sa dominare, nei momenti di emergenza, sulle altre. Come tali inferiori, poiché destinate a essere dominate e possedute.

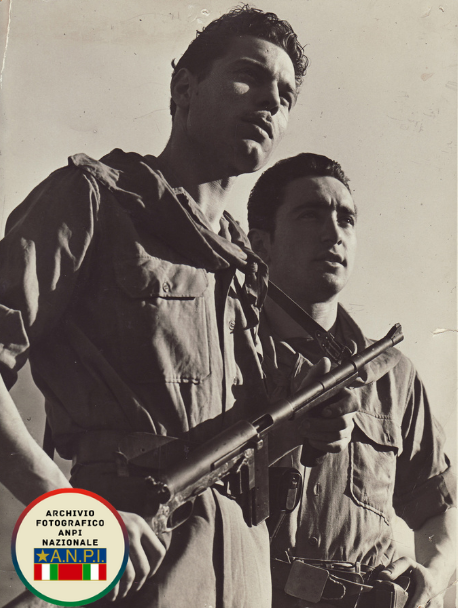

In un simile quadro, in sé torbido, tale poiché non solo in quanto inesorabilmente indirizzato a creare le condizioni di una guerra civile, ma anche per l’incomprensibilità, per i molti, di quale fosse la condotta da assumere, si inseriscono le vicende legate all’auto-organizzazione delle forze resistenziali. Che costituivano – allora come allo sguardo di oggi – una sorta di “miracolo” civile e politico. Tale in quanto davano corpo a un antifascismo esistenziale, prima ancora che politico, cresciuto ai limiti di un’Italia altrimenti completamente assorbita dai ritualismi del regime. Per capire di che cosa si stia parlando, occorre quindi andare ai riscontri di fatto.

A metà di settembre del 1943, quando l’occupazione tedesca del nord e centro Italia si era ormai essenzialmente completata, dal Comitato di Liberazione Nazionale di Milano fu costituito un comitato militare con l’incarico di organizzare la lotta armata nei territori italiani occupati dai nazifascisti. Tale organismo, dopo un allargamento dei suoi compiti di coordinamento delle forze partigiane operanti nell’Italia occupata, fu successivamente trasformato in Comando generale del Corpo Volontari della libertà (conosciuto con la sigla CVL) nel giugno 1944. Come tale, rimase operativo sino al 15 giugno del 1945, ossia a guerra di Liberazione ultimata. A questo punto è bene entrare un po’ di più nei dettagli.

A seguito dei Protocolli di Roma, nel dicembre 1944 il governo Bonomi riconobbe il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, quale proprio rappresentante in territorio occupato: contestualmente, veniva riconosciuto anche il Cvl, in quanto emanazione militare del Clnai. La formula adottata era la seguente: “il Governo Italiano riconosce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (Clnai) quale organo dei partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico. Il Governo Italiano delega il Clnai a rappresentarlo nella lotta che i patrioti hanno impegnata contro i fascisti e i tedeschi nell’Italia non ancora liberata. Il Clnai accetta di agire a tal fine come Delegato del Governo italiano il quale è riconosciuto dai governi alleati come successore del governo che firmò le condizioni di armistizio, ed è la sola autorità legittima in quella parte d’Italia che è già stata o sarà in seguito restituita al Governo italiano dal Governo militare alleato”.

Tale dichiarazione arrivava circa diverso tempo dopo la concreta costituzione del Cvl, che era – e rimase per tutta la durata della sua esistenza – la struttura militare di coordinamento tra i diversi reparti del partigianato, svolgendo un ruolo di rappresentanza e mediazione sia con i governi dell’Italia liberata in tempo di guerra sia con le Forze alleate operanti militarmente per la Liberazione del nostro Paese. Da questo punto di vista, la sua costituzione, nonché la sua operatività, furono il risultato di un eccezionale accordo tra organizzazioni politiche, formazioni armate paramilitari e singole unità operanti entro la linea mobile del fronte che divideva i tedeschi (e i reparti della Rsi) dagli Alleati. Un accordo che avrebbe poi influenzato la contrattazione politica di Roma con Londra e Washington. Posto che l’una e l’altra guardavano con grande diffidenza il transito dell’Italia dal regime fascista, comunque garante di una sorta di linea di difesa dalla diffusione del comunismo a Est, a un qualcosa che era ancora tutto da definirsi ma che avrebbe comunque manifestato uno spirito di trasformazione del quale i “comunisti”, assai più attrezzati di altre formazioni politiche, avrebbero potuto giovarsi. Se il Partito comunista in Italia era ancora un’organizzazione di quadri di tipo sovversivo e insurrezionale, non di meno la forza del modello sovietico avrebbe potuto comunque concorrere a influenzare gli equilibri a venire nel Mediterraneo e nell’Europa meridionale.

La premessa del Cvl si fonda peraltro sulla costituzione stessa del movimento partigiano in Italia. In sé del tutto spontanea, in un primo tempo, ma poi destinata a conoscere una progressiva istituzionalizzazione. Due processi si intersecano tra l’autunno del 1943 e la primavera del 1944: da un lato la crescente presenza di formazioni militari irregolari – che operano, e vanno crescendo di numero, composizione e capacità offensiva, nel Nord e nel Centro del Paese – le quali necessitano sempre più spesso di organismi di mediazione, coordinamento, rappresentanza e sostegno per il proprio stesso operato; dall’altro, la nascita del Comitato di Liberazione Nazionale a Roma il 9 settembre 1943, in una situazione più che drammatica, dinanzi al crollo delle istituzioni legali dello Stato e delle sue amministrazioni, con il concretizzarsi della durissima occupazione tedesca. In entrambi i casi, oltre alle concrete esigenze operative, c’è in gioco una questione capitale, ossia la legittimazione a rappresentare una società in repentina trasformazione, sottoposta a una serie di scosse telluriche generate dal crollo del regime fascista, da una guerra vissuta drammaticamente in casa propria, dalla caduta del vecchio ordinamento istituzionale rappresentato dalla casa regnante, da una più generale crisi di credibilità e continuità degli apparati pubblici.

La nascita del Cvl peraltro suggellava la trasformazione del preesistente Comitato militare Alta Italia (il cui vertice era costituito dal comunista Giorgio Amendola, dal socialista Sandro Pertini, dal liberale Manlio Brosio, dall’azionista Riccardo Bauer, dal democristiano Giuseppe Spataro e dal demo-laburista Mario Cevolotto) in Comando generale del Corpo volontari della libertà, avvenuta il 10 giugno 1944 ma formalizzata il 19. Il mese di giugno del 1944 si stava rivelando decisivo per lo sviluppo del movimento partigiano: la liberazione di Roma avvenuta il 4; l’appello del generale Alexander rivolto ai patrioti impegnati oltre la linea del fronte a“insorgere compatti contro il comune nemico […] colpendolo con ogni mezzo”; le dimissioni di Pietro Badoglio e la sua successione da parte di Ivanoe Bonomi (a quel punto a capo di un “governo di unità nazionale” che raccoglieva tutti i partiti antifascisti) determinarono, nel loro insieme, uno stato di cose che implicava: 1) la necessità di trovare un definitivo organismo di rappresentanza presso il nuovo governo italiano; 2) il bisogno di legittimarsi, creando quindi un interlocutore unitario rispetto alla presenza alleata, in tutte le sue diramazioni, non solo di ordine militare; 3) il superamento di quelle spinte autonomiste, al limite del rigetto di ogni forma di coordinamento, presenti in alcuni settori del movimento partigiano; 4) la creazione di una nuova forma di consenso, prodotto non solo della forza militare crescente ma anche della legittimazione che le formazioni partigiane andavano raccogliendo sul piano politico; 5) la gestione di una legalità partigiana che in qualche modo precorresse, in quanto esperimento, non solo un diverso modo di intendere la disciplina delle formazioni combattenti ma offrisse alla popolazione garanzie di una nuova sicurezza, basata sulla giustizia sociale.

La nascita del Cvl peraltro suggellava la trasformazione del preesistente Comitato militare Alta Italia (il cui vertice era costituito dal comunista Giorgio Amendola, dal socialista Sandro Pertini, dal liberale Manlio Brosio, dall’azionista Riccardo Bauer, dal democristiano Giuseppe Spataro e dal demo-laburista Mario Cevolotto) in Comando generale del Corpo volontari della libertà, avvenuta il 10 giugno 1944 ma formalizzata il 19. Il mese di giugno del 1944 si stava rivelando decisivo per lo sviluppo del movimento partigiano: la liberazione di Roma avvenuta il 4; l’appello del generale Alexander rivolto ai patrioti impegnati oltre la linea del fronte a“insorgere compatti contro il comune nemico […] colpendolo con ogni mezzo”; le dimissioni di Pietro Badoglio e la sua successione da parte di Ivanoe Bonomi (a quel punto a capo di un “governo di unità nazionale” che raccoglieva tutti i partiti antifascisti) determinarono, nel loro insieme, uno stato di cose che implicava: 1) la necessità di trovare un definitivo organismo di rappresentanza presso il nuovo governo italiano; 2) il bisogno di legittimarsi, creando quindi un interlocutore unitario rispetto alla presenza alleata, in tutte le sue diramazioni, non solo di ordine militare; 3) il superamento di quelle spinte autonomiste, al limite del rigetto di ogni forma di coordinamento, presenti in alcuni settori del movimento partigiano; 4) la creazione di una nuova forma di consenso, prodotto non solo della forza militare crescente ma anche della legittimazione che le formazioni partigiane andavano raccogliendo sul piano politico; 5) la gestione di una legalità partigiana che in qualche modo precorresse, in quanto esperimento, non solo un diverso modo di intendere la disciplina delle formazioni combattenti ma offrisse alla popolazione garanzie di una nuova sicurezza, basata sulla giustizia sociale.

In un tale contesto, il nuovo organismo chiese al nuovo governo Bonomi, e agli stessi Alleati, l’invio di un plenipotenziario in qualità prima di consigliere militare e poi di comandante generale, nella persona del generale Raffaele Cadorna, che iniziò a operare nella Milano occupata. Da subito il Cvl si adoperò per darsi, nella clandestinità, una struttura operativa articolata in più sezioni e sottosezioni (dalla logistica all’informazione, dall’attività più strettamente militare a quella rivolta ai civili, dagli aviolanci al servizio stampa, dalla comunicazione tra reparti alla propaganda e così via). Quel che ben presto si evidenziò era che, dinanzi ai continui legami con l’Italia liberata, molto più difficili rimanevano quelli di coordinamento con le singole unità combattenti. Da un lato sussistevano vincoli oggettivi, di natura materiale, operando in segretezza in un territorio occupato; dall’altro, tuttavia, emergevano le indisponibilità di una parte delle singole unità combattenti nel subordinarsi a un organismo unitario. Tanto più quando alcune tra di loro, di distinto orientamento, si trovavano a dovere agire sullo stesso territorio. Una tale conflittualità, che rischiava di annullare la forza e la credibilità del Cvl, fu superata grazie anche all’interconnessione (e alla fusione di fatto) che quest’ultimo fece con i preesistenti comitati militari dei Cln regionali, trasformatisi a loro volta in comandi regionali del medesimo Corpo volontari della libertà. Da ciò derivò una disposizione organizzativa sufficientemente capace di adeguarsi alle sollecitazioni del momento, senza per questo inaridirsi in un organismo burocratico di pure servizio per interessi terzi.

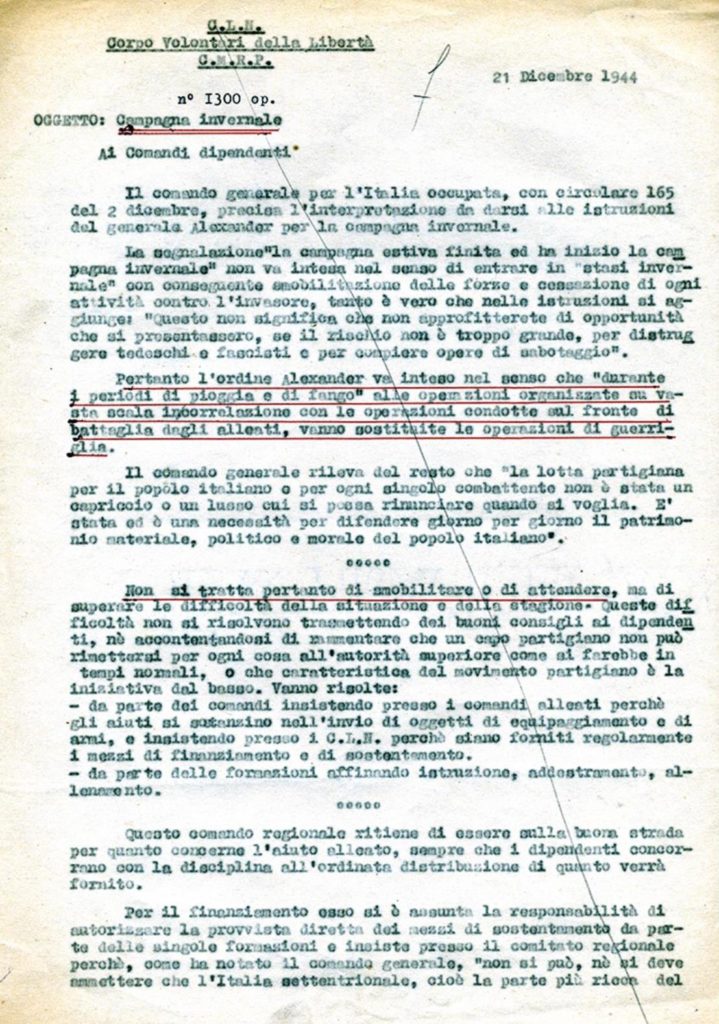

Non di meno, tuttavia, il Cvl scontò il fatto che la sua nascita fosse legata all’evoluzione militare dell’estate del 1944, quella dove la potenza delle formazioni partigiane risultava la più accentuata e promettente possibile, di contro alla speranza, ben presto però smentita dai fatti, di ultimare la lotta di Liberazione del Paese entro l’autunno di quell’anno. Tra giugno e ottobre – infatti – la spinta propulsiva diede il massimo di sé, trovandosi poi vincolata dal blocco dell’avanzata angloamericana. Alla chiamata all’insurrezione seguì pertanto uno stallo tanto imprevisto quanto drammatico, per il quale il movimento partigiano non era in alcun modo attrezzato. Fino all’anodino, se non ambiguo, proclama Alexander del 13 novembre, laddove si affermava, tra le altre cose, che “i patrioti devono cessare la loro attività precedente per prepararsi a una nuova fase e fronteggiare un nuovo nemico, l’inverno”.

A garanzia della continuità dell’azione resistenziale il Clnai-Cvl inviò già il giorno successivo una delegazione (composta da Ferruccio Parri, Gian Carlo Pajetta, Alfredo Pizzoni ed Edgardo Sogno) nel sud d’Italia, a interloquire con gli Alleati e con Bonomi, nel mentre il 2 dicembre veniva diramata la disposizione d’ordine che richiedeva alle unità combattenti di disporsi, dove possibile, in pianura, per nulla dismettendo il potenziale offensivo e le azioni di guerriglia, di contro alle aspettative alleate. Era al medesimo tempo un’occorrenza inderogabile, per non disintegrare le formazioni combattenti, ma materialmente assai difficile da realizzare. Quasi contestualmente, due giorni dopo, il Cvl confermava l’unità di indirizzo militare con la riaffermazione della dipendenza politica dal Clnai (il 3 novembre era intervenuta la nomina di Raffaele Cadorna a comandante, insieme al comunista Luigi Longo e all’azionista Ferruccio Parri come suoi vice, al socialista Giovanni Battista Stucchi in quanto capo di Stato maggiore, al liberale Mario Argenton, con il democristiano Enrico Mattei, in qualità di aggiunti).

A garanzia della continuità dell’azione resistenziale il Clnai-Cvl inviò già il giorno successivo una delegazione (composta da Ferruccio Parri, Gian Carlo Pajetta, Alfredo Pizzoni ed Edgardo Sogno) nel sud d’Italia, a interloquire con gli Alleati e con Bonomi, nel mentre il 2 dicembre veniva diramata la disposizione d’ordine che richiedeva alle unità combattenti di disporsi, dove possibile, in pianura, per nulla dismettendo il potenziale offensivo e le azioni di guerriglia, di contro alle aspettative alleate. Era al medesimo tempo un’occorrenza inderogabile, per non disintegrare le formazioni combattenti, ma materialmente assai difficile da realizzare. Quasi contestualmente, due giorni dopo, il Cvl confermava l’unità di indirizzo militare con la riaffermazione della dipendenza politica dal Clnai (il 3 novembre era intervenuta la nomina di Raffaele Cadorna a comandante, insieme al comunista Luigi Longo e all’azionista Ferruccio Parri come suoi vice, al socialista Giovanni Battista Stucchi in quanto capo di Stato maggiore, al liberale Mario Argenton, con il democristiano Enrico Mattei, in qualità di aggiunti).

A questa ramificazione dei vertici, tributaria obbligata del pluralismo politico, si accompagnarono le successive vicende. L’inverno a cavallo tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945 fu il periodo più duro per il partigianato, con la violenta repressione nazifascista in atto, l’arresto e l’uccisione di un elevato numero di figure dirigenti, il rischio di un generale scollamento, per stanchezza e inerzia, delle formazioni combattenti. A una tale tornante, si rispose tra il febbraio e il marzo 1945, quando il Cvl rilanciò la sua attività, assumendo su di sé (e quindi sul Clnai) il coordinamento di una nuova offensiva partigiana. Questa volta destinata a essere definitiva. La disposizione del 16 aprile, in base alla quale si chiedeva ai combattenti di «conquistare tutte quelle posizioni di partenza che assicurano il più efficace intervento delle unità nella fase decisiva della lotta insurrezionale» ultimava una tale traiettoria. A guerra conclusa, il Cvl si sarebbe sciolto, per unanime scelta, il 15 giugno. Non aveva raggiunto l’obiettivo di arrivare a un’unificazione militare delle formazioni partigiane ma, unico caso in Europa, ne aveva costituito il legittimo organismo di rappresentanza politica e operativa.

Per capire cosa sia stato storicamente il Cvl bisogna comunque ritornare a riflettere sulla natura dei Cln, facendo quindi un passo indietro. Senz’altro sul Comitato nazionale di Roma ma poi, in immediato riflesso, su quelli locali, costituitisi perlopiù per spontanea gemmazione in tutto il territorio dell’Italia ancora occupata. Il fondamento del Comitato di liberazione nazionale, infatti, si trovava nel bisogno di coordinare l’azione contro il regime di occupazione (nel caso italiano dovuto non solo alla presenza tedesca ma anche ai velenosi cascami del fascismo repubblicano) preservando e valorizzando il pluralismo dei risorti partiti politici. Due esigenze (la lotta armata in comune e l’affermarsi di una nuova conflittualità politica, basata tuttavia su future istituzioni di rappresentanza e mediazione) non necessariamente coincidenti ma necessarie entrambe proprio perché nella Resistenza ricadevano motivazioni tra di loro differenti: se da una parte vi era la condivisa intenzione di espellere una volta per sempre i nazifascisti dalla scena nazionale (e da quella europea), non la medesima cosa poteva essere detta riguardo alle aspettative che la guerra in corso portava con sé: al patriottismo, peraltro per nulla nazionalista ma, piuttosto, europeista, si accompagnavano, in più di un caso, aspettative di rigenerazione non solo politica ma anche sociale, civile e politica. Più in generale, in buona parte di coloro che parteciparono alla lotta di Liberazione, era chiaro che i conti dovessero essere fatti con il fascismo, ossia con ciò che di esso restava, come anche con la vecchia società liberale, che nel primo dopoguerra aveva spianato la via del potere a un’accolita eversiva e dittatoriale.

La radice storica dei Cln e del Cvl va quindi senz’altro cercata nelle esperienze, spesso politicamente improduttive, delle “concentrazioni” organizzate dalle organizzazioni antifasciste in esilio e nelle alleanze tra formazioni politiche, più o meno clandestine, a seconda del Paese in cui i loro gruppi dirigenti si trovavano a operare. Fino al maggio 1940, i partiti avversi al regime di Mussolini trovarono in Francia, e soprattutto a Parigi, un rifugio certo. Con l’arrivo dei tedeschi, dopo il patto tra Ribbentrop e Molotov, quindi a seguito di un primo momento di spiazzamento, era seguito il duro richiamo alla realtà: i nazisti, oramai signori dell’Europa occidentale, mai e poi mai avrebbero tollerato l’esistenza di opposizioni o, comunque, di organizzazioni non rigidamente allineate sulla loro linea, e quindi da essi direttamente controllate. La caduta della Francia (giugno 1940) fu per l’antifascismo europeo, e italiano, un campo di verifica di sé stesso, ossia sulle sue ragioni di esistenza come sulle sue modalità operative, al pari di quanto già lo era stata la guerra civile in Spagna (tra il 1936 e il 1939). In altre parole, tutto stava velocemente mutando. Sarebbero sopravvissuti quei partiti, quelle organizzazioni, quelle aggregazioni che avessero saputo adattarsi alla sfida delle circostanze. Inutile girarci intorno: se i comunisti, temprati dal bolscevismo tra il 1917 e il 1921 (di cui costituivano gli effettivi depositari), avevano assunto la capacità di agire come un partito al medesimo tempo cospirativo, quindi di élite e di quadri, nonché potenzialmente di massa – nel momento della chiamata alla mobilitazione – altre formazioni politiche faticavano invece a mantenere un profilo autonomo.

Già prima del 25 luglio 1943, in Italia, aveva comunque preso forma, sia pure in maniera embrionale, una coalizione di formazioni antifasciste che assunse il nome di “Fronte della Libertà”, destinata tuttavia a permanere nel suo stato embrionale. Dopo vent’anni di dittatura fascista e almeno tre di guerra, la presenza organizzata di partiti non fascisti in Italia era pressoché all’anno zero, raccogliendo semmai solo la presenza e il consenso di una piccolissima, residuale componente di oppositori. Il conformismo fascista, infatti, aveva vinto, depoliticizzando integralmente la società. Con la scossa tellurica e il trauma dell’8 settembre, una parte consistente degli organismi interpartitici già esistenti, benché basati su rapporti, accordi e reciprocità di taglio personale, si trasformarono molto velocemente in Comitati di liberazione nazionale. Non si trattò, nel suo insieme, di un percorso lineare. A Roma, da subito in forma clandestina, nacque il Comitato centrale di liberazione nazionale. Si ricordi che proprio in quelle ore, tra il 9 e il 10 settembre, le forze di occupazione naziste si assicuravano il controllo della capitale, malgrado una diffusa opposizione popolare, in ragione soprattutto della scelta deliberata, da parte della casa regnante e delle classi dirigenti, di abbandonare la capitale (e con essa il Regio esercito) al suo destino.

I limiti che da subito scontarono i Cln erano, al medesimo tempo, quelli che derivavano da una scarsa capacità di aggregazione sul territorio (semmai raccogliendo i già convinti, ovvero quelli che avevano maturato da sé una coscienza antifascista), il loro intrinseco formalismo (essendo una sorta di luogo di mediazione tra posizioni altrimenti non solo diverse ma anche alternative) e la dipendenza della loro azione politica dall’evoluzione del quadro bellico. Anche per queste ragioni trovavano un punto di sintesi non in un’improbabile proposta comune (un’Italia a venire, di cui i più nulla sapevano né potevano immaginare) bensì nel rifiuto di quanto già esisteva (il residuo neofascismo di Salò come anche il conservatorismo dei governi di Badoglio e del re).

I limiti che da subito scontarono i Cln erano, al medesimo tempo, quelli che derivavano da una scarsa capacità di aggregazione sul territorio (semmai raccogliendo i già convinti, ovvero quelli che avevano maturato da sé una coscienza antifascista), il loro intrinseco formalismo (essendo una sorta di luogo di mediazione tra posizioni altrimenti non solo diverse ma anche alternative) e la dipendenza della loro azione politica dall’evoluzione del quadro bellico. Anche per queste ragioni trovavano un punto di sintesi non in un’improbabile proposta comune (un’Italia a venire, di cui i più nulla sapevano né potevano immaginare) bensì nel rifiuto di quanto già esisteva (il residuo neofascismo di Salò come anche il conservatorismo dei governi di Badoglio e del re).

Di diversa caratura, a partire soprattutto dal 1944, fu invece la confluenza in essi anche di soggetti e forze non necessariamente legate all’antifascismo partitico. Non si trattò di un fenomeno omogeneo, quanto meno sul piano territoriale. Vi erano due estremi, per così dire: da un lato la posizione che indicava nei Cln i provvisori protagonisti, in terre di guerra, di un soggetto di formale rappresentanza, e di occasionale coordinamento, delle unità partigiane (e con esse, delle rispettive identità e degli interessi che andavano manifestando); dall’altro, la posizione di coloro, soprattutto tra gli esponenti dell’azionismo, i quali ritenevano che da questa esperienza popolare e di “base” potessero derivare nuove e inedite forme di democrazia partecipativa. Non a caso, peraltro, una tale contrapposizione si sarebbe riprodotta fino agli anni Settanta del Novecento, in una sorta di onda lunga, destinata a non risolversi con la conclusione del solo conflitto armato.

Rimane il riscontro di fatto che, dinanzi al vuoto politico creato dalla decomposizione del regime mussoliniano, si stava configurando, con tutti i limiti del caso, una nuova classe dirigente. La cui sostanza non derivava solo dal rigetto del fascismo come forma storica di organizzazione dei poteri ma anche, e soprattutto, dalla consapevolezza della necessità di riorganizzare il consenso popolare sulla scorta di una partecipazione collettiva che, invece, era stata anestetizzata completamente dal fascismo. Più in generale, nei Cln confluivano tutte quelle istanze politiche, militari e civili, che intendevano il Risorgimento, e quindi la progressiva unificazione dell’Italia, come un processo in sé incompiuto. Non perché territorialmente insoddisfacente (la questione non era di chilometri quadrati) bensì in quanto socialmente estraneo ai bisogni fondamentali di una vasta parte della comunità nazionale, fino ad allora completamente esclusa dai processi decisionali.

Anche per queste ragioni, in sé molto profonde, prima i Cln e poi il Cvl si pensarono come una sorta di figura politica terza tra gli occupanti nazifascisti e i governi di Pietro Badoglio, come anche – sia pure in misura diversa – di Ivanoe Bonomi, questi ultimi intesi come espressione di un moderatismo destinato a ripristinare il vecchio stato di cose, quello precedente al regime fascista. A costoro, infatti, parte degli organismi della Resistenza per più aspetti si opponevano, rigettando la presunta legittimità basata sulla continuità di uno Stato che – nel mentre – si era invece volatilizzato. Da sé, i governi costituiti nel Sud d’Italia fino alla primavera del 1945, benché di coalizione, sarebbero rimasti concreta manifestazione anche della pretesa della vecchia classe politica di tornare al comando, dopo la feroce parentesi fascista. Questo diverso sentire si manifestò, al medesimo tempo, nel momento in cui, arrivati gli Alleati a liberare militarmente la Penisola, ai loro provvisori organismi di governo del territorio (composti non solo dal proprio personale ma anche da esponenti e appartenenti alle vecchie amministrazioni) si sommavano, e spesso si contrapponeva, la persistenza dei Cln. Era una competizione neanche troppo implicita, temporaneamente sanata solo dall’esigenza di continuare l’impegno bellico contro gli occupanti, così come dell’affrontare lo stato di emergenza nel quale vivevano le popolazioni.

Una tale discordanza non fu sanata neanche dopo la nascita dei governi di Ivanoe Bonomi, presentati come espressione diretta dei Comitati (così come non fu in nulla e per nulla sufficiente il riconoscimento, da parte di Roma, del Clnai in quanto sua espressione istituzionale, politica e civile nei territori ancora occupati dai nazifascisti). Due linee di fondo si andavano contrapponendo. Da una parte, la propensione della vecchia classe politica, liberale e a-fascista, in ciò appoggiata dagli Alleati, a recuperare il controllo del territorio nazionale, di contro a eventuali “avventure” rivoluzionarie, nonché “comuniste”. Dall’altra, la necessità, per un nuovo ceto politico, forgiatosi nell’antifascismo rigenerato a partire dalla guerra di Spagna, di trasformare pratiche e organizzazione del potere politico e, con esso, delle medesime istituzioni pubbliche. Si trattava, a pieno titolo, di un conflitto tra legittimità sovrane. Poiché chiamava in causa non solo chi fosse chiamato a governare con una base di consenso ma il modo in cui, da allora in poi, si sarebbe governata l’Italia.

Claudio Vercelli, storico, Università cattolica del Sacro Cuore, Istituto di studi storici Salvemini

Pubblicato domenica 15 Ottobre 2023

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/corpo-volontari-per-la-liberta-una-pagina-di-storia-della-resistenza/