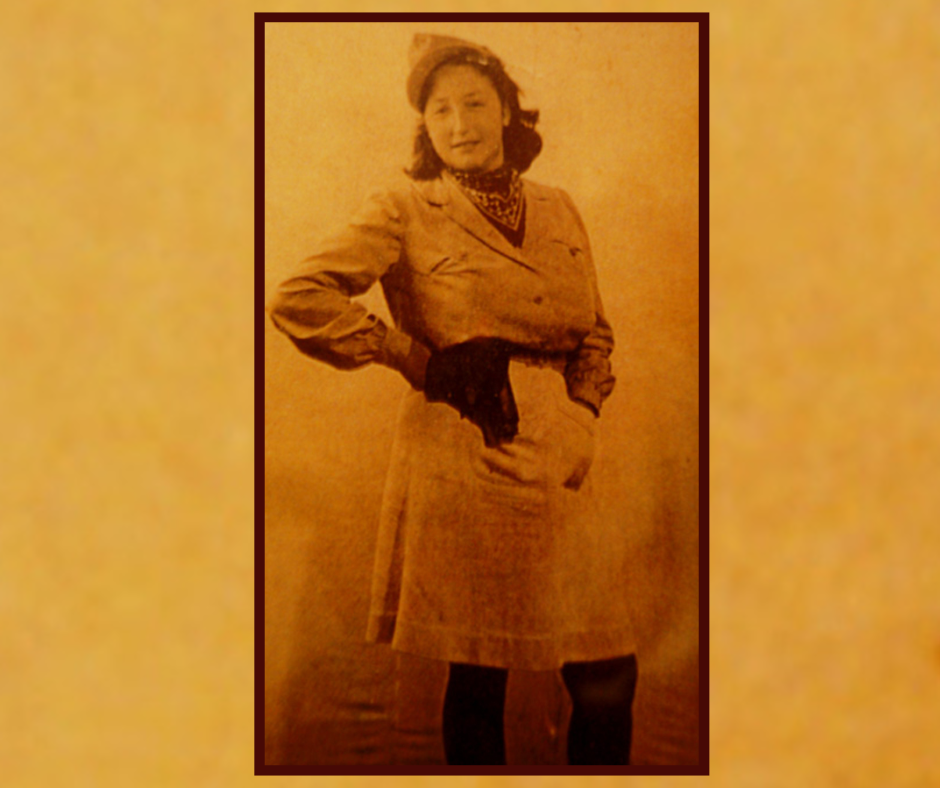

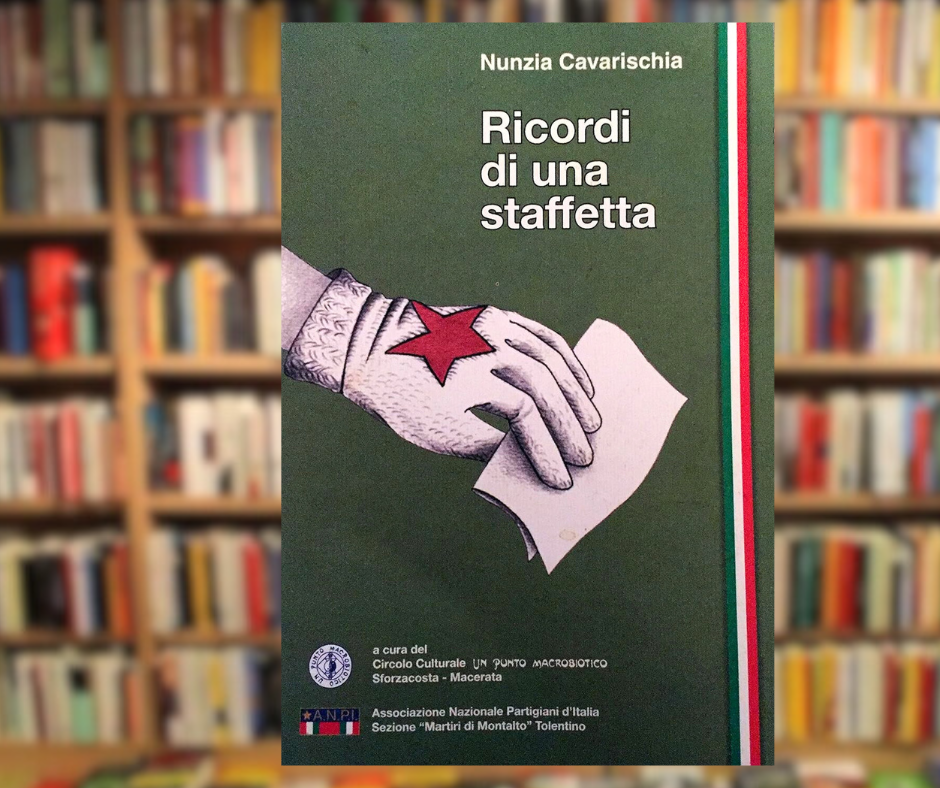

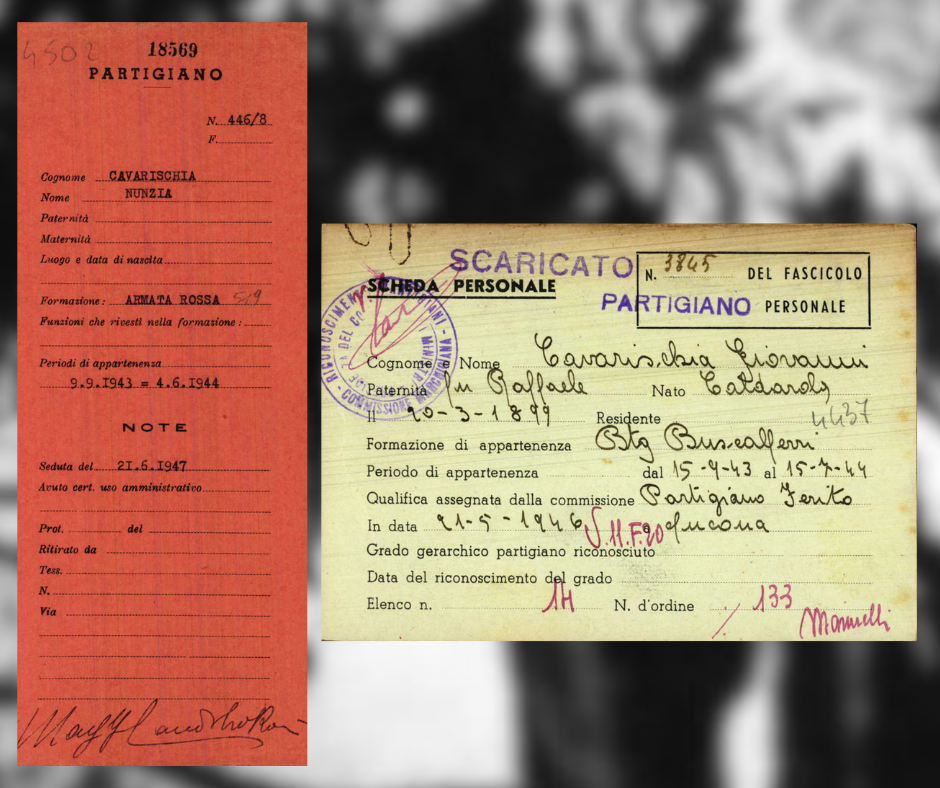

La foto molto bella di Nunzia Cavarischia (febbraio 1929-luglio 2022) all’epoca “la più giovane partigiana del Maceratese”, così definita dal professor Ruggero Giacomini, meritava di essere messa in copertina del libro “Ricordi di una staffetta”, ma lei non aveva voluto. Il libricino è stato stampato a cura del Punto Macrobiotico di Sforzacosta e della sezione Anpi di Tolentino. Alla ordinaria recensione avevo preferito il racconto dalla viva voce dell’autrice Nunzia. Il volumetto contiene ricordi, scritti in linguaggio semplice, dai quali traspaiono i grandi ideali di libertà, il sentimento e la sensibilità femminile.

Nunzia era nata il 23 febbraio 1929 nel quartiere romano di Testaccio (costruito a fianco di una collinetta di cocci) sul Lungotevere. Il padre Giovanni era di Caldarola, la madre Elena era di Acquacanina, nel Maceratese. La madre era sarta, il padre non avendo la tessera del partito nazionale fascista doveva accontentarsi di lavori saltuari e precari. È stato a lungo discriminato, picchiato e purgato dai militi provenienti dal comando di Torre delle Milizie (nei pressi di via dell’Impero). Nunzia è cresciuta tra gli “arresti domiciliari” del padre (durante le feste del regime), e le perquisizioni domiciliari arbitrarie. Ha frequentato le elementari alla scuola “IV Novembre” di Testaccio; per i primi tre anni ha avuto come insegnante la bravissima Enrica Gattegna, ebrea allontanata nel 1938, a causa delle leggi razziali, insieme a 4-5 alunni.

Nunzia era nata il 23 febbraio 1929 nel quartiere romano di Testaccio (costruito a fianco di una collinetta di cocci) sul Lungotevere. Il padre Giovanni era di Caldarola, la madre Elena era di Acquacanina, nel Maceratese. La madre era sarta, il padre non avendo la tessera del partito nazionale fascista doveva accontentarsi di lavori saltuari e precari. È stato a lungo discriminato, picchiato e purgato dai militi provenienti dal comando di Torre delle Milizie (nei pressi di via dell’Impero). Nunzia è cresciuta tra gli “arresti domiciliari” del padre (durante le feste del regime), e le perquisizioni domiciliari arbitrarie. Ha frequentato le elementari alla scuola “IV Novembre” di Testaccio; per i primi tre anni ha avuto come insegnante la bravissima Enrica Gattegna, ebrea allontanata nel 1938, a causa delle leggi razziali, insieme a 4-5 alunni.

La piccola Nunzia trascorreva le vacanze estive dai parenti a Valcimarra (Caldarola), presso la famiglia di Giulio Seri. Della dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 ricordava tante donne piangere per i figli e mariti in partenza. Il padre Giovanni, stranamente, rideva esclamando: “Questa è la fine sua!”. Giovanni, classe 1899, aveva combattuto nella Grande guerra ed era stato prigioniero in Austria, soffrendo tanta fame. Il bombardamento di lunedì 19 luglio 1943, a San Lorenzo (1), toccò la famiglia di Nunzia Cavarischia da vicino. Giovanni tornò a casa sconvolto: parecchi morti, le bombe avevano scoperchiato le tombe del Verano. Roma fu dichiarata “città aperta” per intervento del Vaticano e si assistette a lancio di volantini incitanti la popolazione a ribellarsi ai fascisti e ai tedeschi. La giovane aveva appena terminato le medie presso piazza Portico d’Ottavia, nel centro del Ghetto di Roma, quando i genitori, non potendo lasciare la Capitale, la mandarono a Colle di Valcimarra e Caldarola.

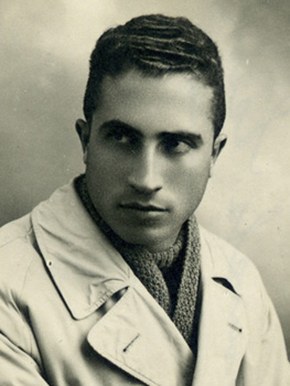

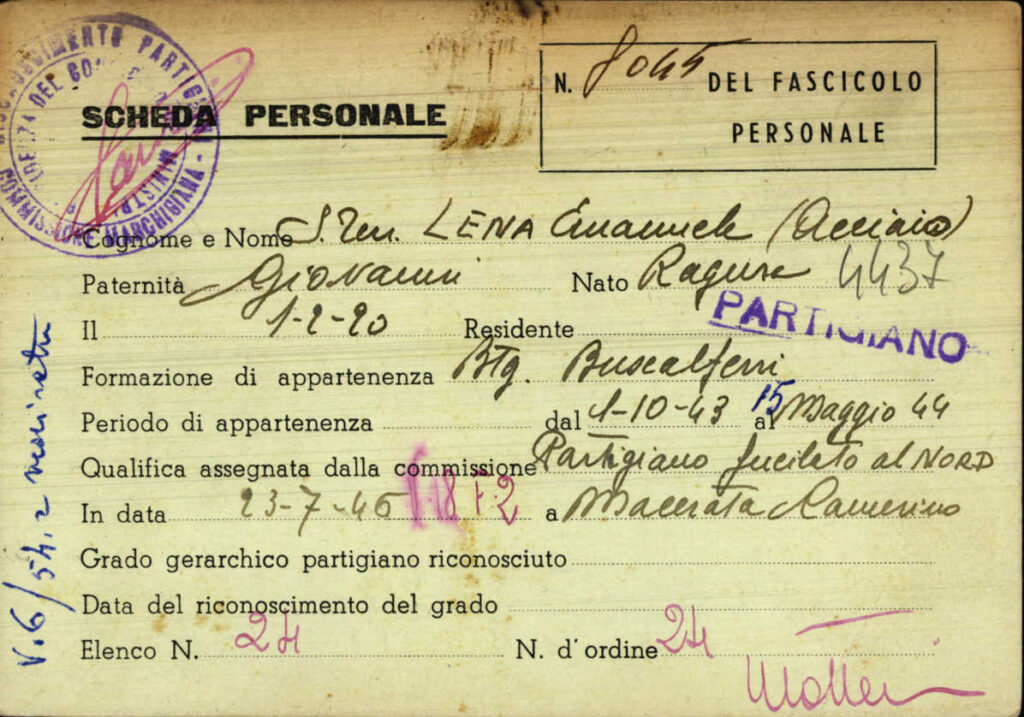

Nunzia era troppo giovane per comprendere appieno la caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943. Il padre le raccontò in seguito che a Roma e in tutta l’Italia occupata erano nati i Gap (Gruppi d’Azione Patriottica), formati da non più di cinque persone. Due compagni, a Roma, soprannominati “l’avvocatino” e “il siciliano” furono fucilati, nel mese di novembre 1943, a Forte Boccea. Il comando stesso invitò Giovanni a scappare e così giunse anche lui nelle Marche. Cercò subito contatti con la Resistenza e conobbe il siciliano Emanuele Lena, soprannominato tenente “Acciaio”. Con lui fondò il primo gruppo partigiano della Brigata Garibaldi (diventato in seguito “201 Volante”), con base a Fiungo; per non farsi individuare si spostava ogni due-tre giorni. La banda si occupò principalmente di contrastare il transito dei tedeschi sulla strada nazionale 77. Giovanni era specializzato nel distribuire alla popolazione il grano degli ammassi, prima che i depositi fossero vuotati dai repubblichini.

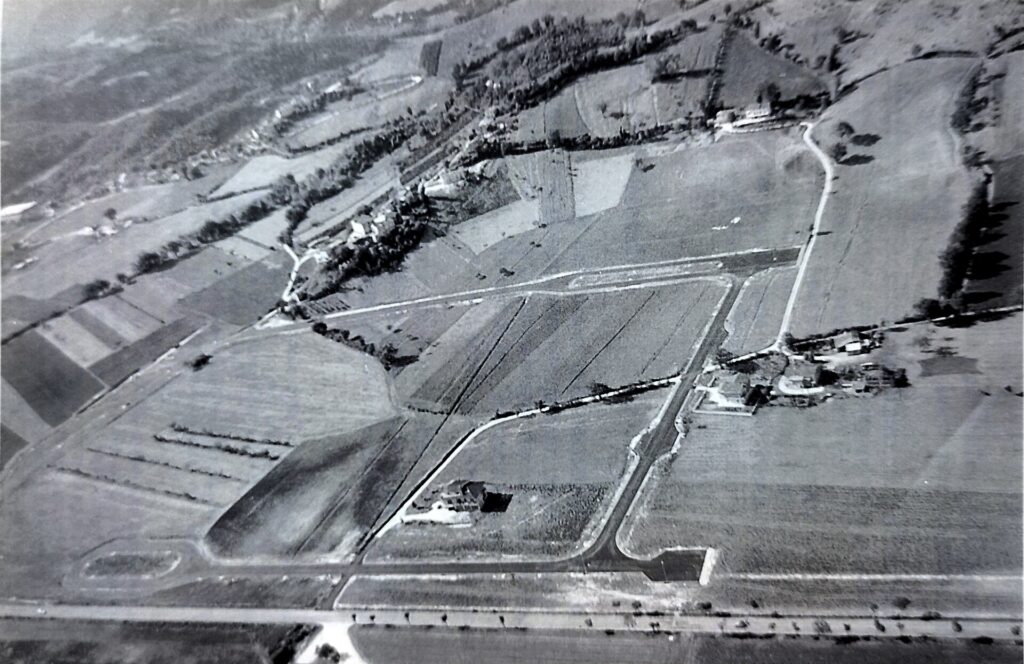

Un giorno il tenente Acciaio chiese a Nunzia: “Te la senti di recapitare un messaggio a Borgiano?”. Da allora la giovane iniziò a fare la staffetta in bicicletta: Vestignano, Monastero, Pian di Pieca, San Maroto, erano le mete. Nascondeva i messaggi dapprima all’interno di guanti bianchi con una stella rossa, poi sotto il sellino; non diede nell’occhio e non fu mai fermata. La madre le fece sparire presto quei guanti troppo appariscenti. I dispacci erano di carattere operativo e in chiaro, lei non li lesse mai. L’inverno del 1943-44 fu trascorso al freddo e con la fame. All’inizio i partigiani non possedevano armi, gli aviolanci arrivarono a febbraio-marzo 1944. Sui piani di Peda furono lanciati, con i paracadute, casse e sacchi contenenti medicine, viveri e vestiti. Prima del lancio si dovevano accendere le luci, seguendo le precise disposizioni ricevute. In ultimo, il pilota della RAF si abbassava di quota e salutava con un braccio: quel gesto commuoveva moltissimo la giovanissima Nunzia.

Un giorno il tenente Acciaio chiese a Nunzia: “Te la senti di recapitare un messaggio a Borgiano?”. Da allora la giovane iniziò a fare la staffetta in bicicletta: Vestignano, Monastero, Pian di Pieca, San Maroto, erano le mete. Nascondeva i messaggi dapprima all’interno di guanti bianchi con una stella rossa, poi sotto il sellino; non diede nell’occhio e non fu mai fermata. La madre le fece sparire presto quei guanti troppo appariscenti. I dispacci erano di carattere operativo e in chiaro, lei non li lesse mai. L’inverno del 1943-44 fu trascorso al freddo e con la fame. All’inizio i partigiani non possedevano armi, gli aviolanci arrivarono a febbraio-marzo 1944. Sui piani di Peda furono lanciati, con i paracadute, casse e sacchi contenenti medicine, viveri e vestiti. Prima del lancio si dovevano accendere le luci, seguendo le precise disposizioni ricevute. In ultimo, il pilota della RAF si abbassava di quota e salutava con un braccio: quel gesto commuoveva moltissimo la giovanissima Nunzia.

Tra i partigiani c’erano parecchi prigionieri russi, americani e inglesi fuggiti dal campo di concentramento di Sforzacosta (Macerata). Si aggiunse Hans, un austriaco del genio guastatori, che aveva deciso di collaborare. La popolazione della zona ha sempre aiutato, nutrito e nascosto tutti i partigiani. Diceva Nunzia: “I partigiani erano figli e mariti”. A Nunzia Cavarischia, attiva nella Resistenza sin dal 15 settembre 1943, è stato rilasciato dagli Alleati il “Certificato al Patriota” nr. 12210, firmato dal generale H. R. Alexander, comandante in capo delle forze alleate in Italia, e controfirmato anche dal maggiore Ferri, capo della formazione. Analogo attestato è stato conferito al padre Giovanni. Padre e figlia in seguito hanno avuto lo status di partigiano riconosciuto dal nostro Paese.

La ragazzina e il sergente

Siamo nel Maceratese, tarda primavera del 1944: nel pieno della guerra di Liberazione, la quattordicenne Nunzia Cavarischia, staffetta partigiana del “201 Volante”, ha un momento di notorietà tra i suoi. La formazione della Brigata Garibaldi a cui apparteneva, dapprima denominata “Gruppo Buscalferri”, poi “Gruppo 201 Volante”, voleva mantenersi attiva, seguendo alla lettera gli inviti di Radio Londra: “Colpite e scappate”; e non era d’accordo con altri gruppi partigiani, che intendevano aspettare, nascosti, la Liberazione. In un convegno partigiano svoltosi il 16 marzo 1944 a Invernale di Cessapalombo (2) si decise un blocco di quindici giorni delle operazioni di contrasto ai nazifascisti: occorreva tempo per la riorganizzazione logistica, compresa la fornitura di armi agli ultimi giovani arrivati in montagna e l’individuazione di delatori e spie.

Siamo nel Maceratese, tarda primavera del 1944: nel pieno della guerra di Liberazione, la quattordicenne Nunzia Cavarischia, staffetta partigiana del “201 Volante”, ha un momento di notorietà tra i suoi. La formazione della Brigata Garibaldi a cui apparteneva, dapprima denominata “Gruppo Buscalferri”, poi “Gruppo 201 Volante”, voleva mantenersi attiva, seguendo alla lettera gli inviti di Radio Londra: “Colpite e scappate”; e non era d’accordo con altri gruppi partigiani, che intendevano aspettare, nascosti, la Liberazione. In un convegno partigiano svoltosi il 16 marzo 1944 a Invernale di Cessapalombo (2) si decise un blocco di quindici giorni delle operazioni di contrasto ai nazifascisti: occorreva tempo per la riorganizzazione logistica, compresa la fornitura di armi agli ultimi giovani arrivati in montagna e l’individuazione di delatori e spie.

Il tenente Acciaio, contrario al fermo temporaneo, voleva continuare le azioni di contrasto; il colonnello Baldi, comandante del settore, decise di farlo disarmare (3) dal tenente Augusto Pantanetti (comandante del Gruppo Bande Nicolò di Monastero), il quale riuscì anche a fargli firmare un atto di subordinazione per tutto il suo Gruppo, compreso il vicecomandante. Anche Nanni (Giovanni), il padre di Nunzia, partecipò a quel convegno; dopo qualche ora di discussioni furono restituite loro le armi. Dopo l’eccidio di Montalto e la scomparsa di Acciaio (il 15 aprile 1944), al comando del Gruppo 201 subentrò il vicecomandante, il tenente Antonio Claudi (Toto), il quale cercò di restare attivo nel contrastare il transito e i rifornimenti da e verso le linee tedesche a sud. Invece i partigiani della banda del maggiore Ferri, di Fiastra, erano chiamati attendisti per le scarse operazioni effettuate: aspettavano, nascosti, l’arrivo degli Alleati.

Apriamo una parentesi per comprendere chi era il maggiore Ferri, di sicuro non un perditempo. Il maggiore Antonio Ferri (1912-1975), laureato in ingegneria elettrica e aeronautica, fu prima addetto, come sottotenente, alla Direzione Superiore Studi ed Esperienze (Dsse) di Guidonia, centro di sperimentazione avanzata in campo aeronautico; poi ne assunse la direzione. Nel 1942 divenne professore associato di Aerodinamica all’Università di Roma. Dopo l’8 settembre si unì alla Brigata Spartaco e operò nella zona di Fiastra con il nome di battaglia “Mola”, insieme a suo fratello Giuseppe (giurista). Era ricercato dai tedeschi come scienziato e partigiano, nel 1944 gli Alleati lo condussero negli Stati Uniti.

Il 9 giugno 1944 una parte della banda Ferri si spostò sulla nazionale 77 (Foligno–Loreto), in prossimità di Campolarzo (Camerino), per compiere un’azione di contrasto. Attaccarono due mezzi militari nazisti (del Brandenburg): nello scontro a fuoco il maresciallo tedesco Ludwig Riedln morì, due o tre soldati furono fatti prigionieri, forse portati a Statte dal gruppo di don Nicola Rilli. Ferito a una gamba, il sergente Erich Klemera riuscì a fuggire lungo il fiume Chienti. Il maggiore Ferri mandò uno dei suoi uomini da Nanni, chiedendo aiuto per cercare il fuggiasco. Nanni era stato ferito a una gamba in un precedente scontro e si trovava in convalescenza a Valcimarra Bassa (Caldarola), dove possedeva una casa come sfollato.

Nanni mandò Nunzia da Toto, a Borgianello (Serrapetrona), a chiedere d’inviare qualcuno a perlustrare il tratto di fiume. Lungo la Nazionale 77, nei pressi del cimitero di Valcimarra, c’era una casa di contadini (ora sommersa dall’invaso artificiale); passando in bicicletta Nunzia notò la conoscente Rita de Pescià sulla porta della casa vicino al fiume; le chiese: “Rita, hai visto un tedesco?”. Lei rispose: “Perché?”. Nunzia ribatté: “L’hai visto o non l’hai visto?”. Rita: “Stavo lavando i panni al fiume quando ho visto questo soldato … mi ha fatto pena”. L’aveva fatto entrare in casa. Pronta, Nunzia esclamò: “Fammelo vedere”. E ricordava: “Entrammo, era disteso sul letto con la divisa, sulla vicina sedia aveva appoggiati un mitra, due bombe a mano col manico di legno e la pistola Mauser”. Vista la ragazzina, il sottufficiale si rimise giù, sfinito dalla perdita di sangue. Lei non sapeva che fare; pensò: “Se vado via, passa un camion tedesco e se la svigna”. Inconsciamente prese la sedia e la gettò lontano dal letto, con tutto l’armamentario. Le armi caddero a terra e Nunzia raccolse la rivoltella; a quel punto Erich si risollevò e le chiese: “Partigiana?” “Sì”.

Nanni mandò Nunzia da Toto, a Borgianello (Serrapetrona), a chiedere d’inviare qualcuno a perlustrare il tratto di fiume. Lungo la Nazionale 77, nei pressi del cimitero di Valcimarra, c’era una casa di contadini (ora sommersa dall’invaso artificiale); passando in bicicletta Nunzia notò la conoscente Rita de Pescià sulla porta della casa vicino al fiume; le chiese: “Rita, hai visto un tedesco?”. Lei rispose: “Perché?”. Nunzia ribatté: “L’hai visto o non l’hai visto?”. Rita: “Stavo lavando i panni al fiume quando ho visto questo soldato … mi ha fatto pena”. L’aveva fatto entrare in casa. Pronta, Nunzia esclamò: “Fammelo vedere”. E ricordava: “Entrammo, era disteso sul letto con la divisa, sulla vicina sedia aveva appoggiati un mitra, due bombe a mano col manico di legno e la pistola Mauser”. Vista la ragazzina, il sottufficiale si rimise giù, sfinito dalla perdita di sangue. Lei non sapeva che fare; pensò: “Se vado via, passa un camion tedesco e se la svigna”. Inconsciamente prese la sedia e la gettò lontano dal letto, con tutto l’armamentario. Le armi caddero a terra e Nunzia raccolse la rivoltella; a quel punto Erich si risollevò e le chiese: “Partigiana?” “Sì”.

Egli esclamò, sconfortato: “Anche i bambini contro di noi, adesso!”. E si ridistese sul letto. Nunzia mandò Rita dal padre a raccontare l’accaduto affinché mandasse qualcuno. Dopo circa un paio d’ore giunsero quattro partigiani del gruppo, Germano Ancillai, Enea Muscolini “Zighebù”, il sedicenne Guido Muscolini (4), tutti di Tolentino, e un altro. Uno di essi si recò a Caldarola affinché un medico venisse a curare la ferita; il dottore non voleva accettare per la paura, ma poi acconsentì, così a Erich fu medicata la ferita alla coscia e fu rivestito con abiti civili. Poi lo caricarono sul carretto del contadino, trainato da un somaro, e lo portarono a Borgianello; purtroppo il tratto di strada Valcimarra-Caccamo era molto transitato da camion nazifascisti. I partigiani dissero a Erich: “Tu vai sul carretto con la ragazza e il conducente: se passa un camion tedesco e se fai un cenno, noi ammazziamo tutti”. I partigiani andavano a piedi, nascosti ai lati della strada; passarono due o tre camion tedeschi. Nunzia guardava Erich e viceversa, mentre il carrettiere piangeva: “Poveri figli miei, non li rivedrò più”. Nunzia ricorda: “Quelli furono i tre chilometri più lunghi della mia vita! Fu una mezz’ora di autentica strizza; poi, voltato per Borgianello, anche i partigiani si unirono a noi”. Giunti alla base di Borgianello tutti scherzavano con la ragazzina Nunzia: “Come hai fatto a catturarlo, così grosso?”.

Egli esclamò, sconfortato: “Anche i bambini contro di noi, adesso!”. E si ridistese sul letto. Nunzia mandò Rita dal padre a raccontare l’accaduto affinché mandasse qualcuno. Dopo circa un paio d’ore giunsero quattro partigiani del gruppo, Germano Ancillai, Enea Muscolini “Zighebù”, il sedicenne Guido Muscolini (4), tutti di Tolentino, e un altro. Uno di essi si recò a Caldarola affinché un medico venisse a curare la ferita; il dottore non voleva accettare per la paura, ma poi acconsentì, così a Erich fu medicata la ferita alla coscia e fu rivestito con abiti civili. Poi lo caricarono sul carretto del contadino, trainato da un somaro, e lo portarono a Borgianello; purtroppo il tratto di strada Valcimarra-Caccamo era molto transitato da camion nazifascisti. I partigiani dissero a Erich: “Tu vai sul carretto con la ragazza e il conducente: se passa un camion tedesco e se fai un cenno, noi ammazziamo tutti”. I partigiani andavano a piedi, nascosti ai lati della strada; passarono due o tre camion tedeschi. Nunzia guardava Erich e viceversa, mentre il carrettiere piangeva: “Poveri figli miei, non li rivedrò più”. Nunzia ricorda: “Quelli furono i tre chilometri più lunghi della mia vita! Fu una mezz’ora di autentica strizza; poi, voltato per Borgianello, anche i partigiani si unirono a noi”. Giunti alla base di Borgianello tutti scherzavano con la ragazzina Nunzia: “Come hai fatto a catturarlo, così grosso?”.

I tedeschi di Muccia seppero dell’attacco di Campolarzo e dopo due o tre giorni fecero un rastrellamento, senza rappresaglia, a Valcimarra. Nanni e la moglie Elena furono costretti a riparare a Borgianello. Accadde così che il sergente Erich Klemera del “Brandenburg”, prigioniero dei partigiani, e Nanni, antifascista di lungo corso, alloggiarono insieme in una stalla. Allora una stalla con della nuova paglia era meglio di una grotta! Al successivo incontro, avvenuto a Tolentino il 20 marzo 1997, Erich confidò a Nunzia che Nanni gli aveva fatto comprendere diverse cose sulla lotta partigiana. Dopo circa otto giorni il gruppo si trasferì oltre Serrapetrona; i feriti della bomba a mano che uccise Albino Caselli a Borgianello, furono alloggiati presso famiglie del paese. Erich fu mandato a Statte, da dove poi fuggì verso San Severino e Matelica, per riunirsi ai suoi. Nunzia sosteneva che il sergente tedesco rimase prigioniero dei partigiani per circa una decina di giorni. Nella scuola di Serrapetrona erano rinchiusi anche sette feriti tedeschi catturati il 22 giugno alle Grazie di Tolentino dal Btg Buscalferri (ex 201 Volante) di Toto Claudi. Durante il rastrellamento del 26 giugno 1944 Nanni era rimasto con la figlia e con Dora Valosciva (apolide russa), una donna mora, sulla cinquantina, giunta in Italia dopo la rivoluzione d’ottobre.

I tedeschi di Muccia seppero dell’attacco di Campolarzo e dopo due o tre giorni fecero un rastrellamento, senza rappresaglia, a Valcimarra. Nanni e la moglie Elena furono costretti a riparare a Borgianello. Accadde così che il sergente Erich Klemera del “Brandenburg”, prigioniero dei partigiani, e Nanni, antifascista di lungo corso, alloggiarono insieme in una stalla. Allora una stalla con della nuova paglia era meglio di una grotta! Al successivo incontro, avvenuto a Tolentino il 20 marzo 1997, Erich confidò a Nunzia che Nanni gli aveva fatto comprendere diverse cose sulla lotta partigiana. Dopo circa otto giorni il gruppo si trasferì oltre Serrapetrona; i feriti della bomba a mano che uccise Albino Caselli a Borgianello, furono alloggiati presso famiglie del paese. Erich fu mandato a Statte, da dove poi fuggì verso San Severino e Matelica, per riunirsi ai suoi. Nunzia sosteneva che il sergente tedesco rimase prigioniero dei partigiani per circa una decina di giorni. Nella scuola di Serrapetrona erano rinchiusi anche sette feriti tedeschi catturati il 22 giugno alle Grazie di Tolentino dal Btg Buscalferri (ex 201 Volante) di Toto Claudi. Durante il rastrellamento del 26 giugno 1944 Nanni era rimasto con la figlia e con Dora Valosciva (apolide russa), una donna mora, sulla cinquantina, giunta in Italia dopo la rivoluzione d’ottobre.

Mentre Nanni era nascosto in una casa, i nazifascisti presero Nunzia che scappava con Dora. Le due furono interrogate da due ufficiali, un repubblichino e l’altro tedesco; il primo le chiese: “Dove stanno i partigiani?”; alla risposta “Non lo so” di Nunzia, il fascista le diede uno schiaffo; il tedesco, allora disse al collega: “Esca, che l’interrogatorio lo finisco io”. Dopo tanti anni Nunzia, parlando con Erich, si rese conto che quell’ufficiale tedesco che la interrogò poteva essere stato il tenente Fisher, lo stesso ufficiale che aveva interrotto l’eccidio di Montalto. Le sembra di ricordare che lui le aveva detto: “Tanti saluti da Erich”; in ogni caso si dimostrò un ufficiale umano. I tedeschi feriti della scuola deposero a favore dei cittadini del luogo che li avevano curati e nutriti; in ultimo i teutonici si portarono via i loro feriti e Dora, internata libera a Caldarola.

Oltre ai feriti tedeschi, ben tenuti, a evitare la rappresaglia contribuì un altro fatto. Rinchiuso nella scuola, insieme ai tedeschi feriti, vi era Nazzareno Morosi, segretario politico fascista di Tolentino, il quale si presentò al comandante tedesco, intercedendo in favore del paese di Serrapetrona, dichiarando sfacciatamente: “… a Serrapetrona sono tutti fascisti e filotedeschi …”. Il professor Enzo Calcaterra afferma che durante il processo a carico del Morosi si parlò di quell’episodio, che non comparve sulla stampa. Tuttavia Francesco Minnozzi, ferito gravemente a Borgianello dallo scoppio della bomba a mano che uccise Albino Caselli, lo raccontava al figlio Lanfranco, attuale presidente Anpi di Tolentino. Dopo due giorni che Nunzia era ritornata a Valcimarra Bassa, giunsero gli Alleati; ricorda, con risata finale: “Primi i partigiani della Maiella, poi i polacchi, gli indiani col turbante e … quando non c’era più nessuna traccia dei nazifascisti arrivarono gli inglesi!”. Il suo gruppo 201 Volante si unì agli Alleati e continuò a combattere con loro; furono i primi a entrare a Bologna, all’alba del 21 aprile 1945.

Chi era Feltre Bartocci? “Insieme a mio padre, risponde Nunzia, era commissario politico di guerra, un uomo sulla quarantina, vecchio comunista reduce dalla guerra di Spagna, cordiale, amichevole, paterno. Contribuì a formare il nostro gruppo e a mantenerlo unito: non ci furono persone allontanate, né spie”.

Che uomo era il tenente Acciaio? “Un uomo molto carismatico, gentile, buono, come un padre; pur essendo giovane, voleva essere attivo per aiutare l’avanzata e far sì che arrivassero prima gli Alleati. Mio padre e altri partigiani dell’epoca pensavano che desse troppo fastidio ai nazifascisti, i quali, di conseguenza, eseguivano più rastrellamenti e rappresaglie, per cui forse è stato tolto di mezzo nelle Marche. Era legatissimo al gruppo e ai ragazzi; per il suo carattere e il suo modo di agire ritengo impossibile che si sia allontanato (5) senza fornire più notizie di sé”. Nunzia continua a raccontare: “Negli ultimi giorni di giugno 1944 i tedeschi erano stanchi della guerra, parecchi si fecero prendere prigionieri chiedendo di combattere a fianco dei partigiani. L’austriaco Hans era specializzato nel far saltare i ponti, fu lui a minare i ponti da Caccamo (Serrapetrona) verso Caldarola e verso San Severino Marche”.

La fallita imboscata in contrada Casone

Lasciamo Nunzia e andiamo a vedere cosa accadde il 15 aprile 1944 in contrada Casone di Tolentino. Acciaio aveva un obiettivo ambizioso: catturare in un’imboscata il capo della Provincia Ferruccio Ferazzani che si trovava a Tolentino. Acciaio e Rolando Venanzetti si appostarono sulla strada per Pollenza, altri sulla nazionale 77 e il resto sulla strada per l’Abbadia di Fiastra. La squadra con Acciaio fu sorpresa dall’arrivo di circa 40 militi della Gnr giunti con un paio di camion. Nella sparatoria che seguì Giuseppe Biagiotti rimase ferito, il suo coetaneo e amico Livio Cicalè (6) lo prese sulle spalle. I due furono catturati dalla Guardia Nazionale Repubblicana e furono portati nella caserma dei Carabinieri (7) a Tolentino, trasferiti alla caserma Filippo Corridoni (Distretto Militare) di Macerata dove furono torturati per sapere notizie sul gruppo di appartenenza. Vennero poi tradotti al campo di concentramento di Sforzacosta, dove furono fucilati il mattino del 17 aprile.

L’imboscata a Ferazzani, uomo sempre in prima linea nella repressione antipartigiana, protagonista e fautore di rastrellamenti, non riuscì per l’intervento di Toto Claudi contro tre fascisti diretti a Pollenza con un carretto. Uno di essi riuscì a fuggire dando l’allarme nella vicina Tolentino, l’arrivo dei repubblichini mandò all’aria il piano. Se i partigiani avessero trascurato i tre col carretto, forse, l’operazione sarebbe riuscita.

Acciaio, amareggiato per l’insuccesso e per la cattura dei due patrioti, dopo quell’azione si recò in casa del dottor Mario Vagni, dove cenò e pernottò. La mattina dopo era a Paterno, a casa di Elena Lucentini, dove trascorse il giorno, pernottò, e rimase fino al 17 aprile quando partì con una bicicletta. Fu visto passare allo spaccio di Pian di Pieca e poi … scomparve dalle Marche. Particolare assai curioso: Lena si era fatto tingere di colore marrone, con una saponetta, dalla signora Elena, due paia di pantaloni e il giubbetto, forse per mimetizzarsi meglio. Se prese un treno o un altro mezzo diretto al nord Italia, dove riapparve nel bresciano nel maggio 1944, non è dato saperlo.

Eno Santecchia

NOTE

(1) Durò un’ora e mezza, ci furono 3.000 morti e 11.000 feriti.

(2) Sembra si svolse nella casa della famiglia Botta. Negli anni Cinquanta fu acquistata da Giuseppe Meo.

(3) Il disarmo di Acciaio è stato ampiamente trattato prima nel volume di Augusto Pantanetti, di recente anche in quello di Ruggero Giacomini (cit. in bibliografia).

(4) Guido Muscolini (1928- 1992), dopo la guerra sarà più volte assessore al Comune di Tolentino.

(5) La sera dell’8 novembre 1944 mentre era tradotto in treno da repubblichini e tedeschi da Brescia a Breno, dove doveva essere interrogato da quel comandante GNR., intorno alle 20.00 nei pressi del casello di Cogno, cercò di fuggire gettandosi dal finestrino del bagno, ma fu raggiunto da una raffica di mitra. Gli fu conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria.

(6) Livio Cicalè, classe 1925, allievo Guardia di Finanza. Gli fu conferita alla memoria la Medaglia d’Argento al Valor Militare. A lui furono intitolati il 26 marzo 1977 un pattugliatore (piccola nave tipo vedetta) e il 17 aprile 1986 la caserma della Guardia di Finanza di Macerata.

(7) Con Decreto del Duce dell’8 dicembre 1943 nr. 913 i Carabinieri in servizio nel territorio della Repubblica Sociale Italiana erano stati inglobati nella Guardia Nazionale Repubblicana al comando di Renato Ricci.

Pubblicato lunedì 24 Giugno 2024

Stampato il 19/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/storia-di-nunzia-staffetta-partigiana-nel-maceratese/