Quelle che Angelo Ferro ci mostra nella sua casa di Villa Estense sono le memorie di una dolorosa vicenda vissuta dalla sua famiglia più di ottant’anni fa, un omicidio consumato all’interno del X Battaglione della Brigata Garibaldi di Padova. Per Angelo, come per molti altri della sua generazione, il timore che quella memoria venga definitivamente abbandonata li porta a riprendere in mano lettere, fotografie, memorie materiali, per ricostruire, finché è possibile, vicende che fino a qualche decennio fa per reticenza o per pudore non erano ancora riaffiorate o apparivano solo come frammenti, mentre ora figli e nipoti sentono l’urgenza che quelle memorie trovino sistemazione e interpretazione in una rete più ampia, complessa, articolata e storicamente fondata.

Forse a prevalere non è tanto l’esigenza di raccontare storie familiari o locali, ma il dovere di ricostruire anche nel coraggio e nelle paure, nella fermezza e nelle incertezze, nella dignità e nelle debolezze, la presa di coscienza di tanti protagonisti e protagoniste della guerra di Liberazione, e anche le contraddizioni e i conflitti interni sia a una stessa famiglia (come fu il caso, fra le tante, della famiglia Garbellotto) sia alle formazioni partigiane, vicende che nulla tolgono alla straordinaria esperienza della Resistenza, su cui è stata costruita la democrazia costituzionale italiana.

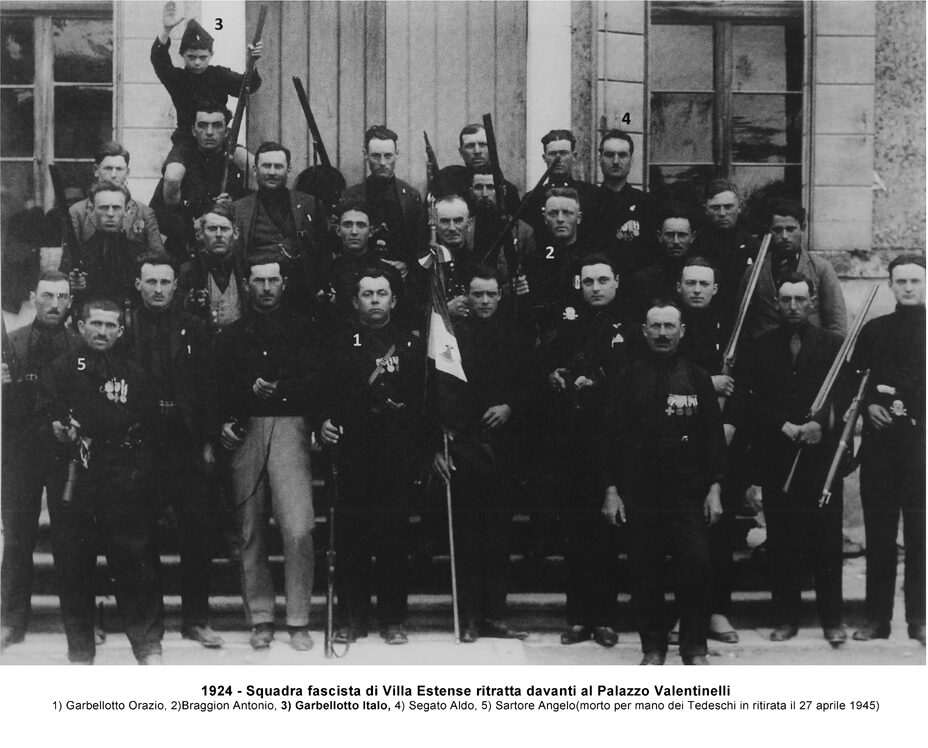

Così Angelo apre l’“archivio di famiglia” in cui sono raccolti ritagli di giornale, fotografie, relazioni dell’attività di formazioni partigiane attive nella zona, riconoscimenti alla memoria di Italo Alfio Garbellotto, lo zio ucciso il 18 agosto 1944, in quella terribile estate di fiamme e di sangue. Quanto complesso e drammatico sia stato conservare quella memoria appare subito, di fronte alla fotografia che ritrae Orazio Garbellotto, con la divisa della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), insieme ai suoi camerati, uno dei quali porta sulle spalle proprio il figlio Italo, ancora bambino.

E l’adesione convinta e attiva al regime fascista da parte di Orazio trova ulteriore conferma nei documenti che ne certificano la partenza per la guerra come volontario quando aveva ormai 51 anni, scelta che gli costò la vita perché, appena giunto a destinazione, il 24 maggio 1941, morì al largo di Siracusa nel siluramento della nave Conte Rosso che stava trasportando quasi 2.500 militari italiani a Tripoli.

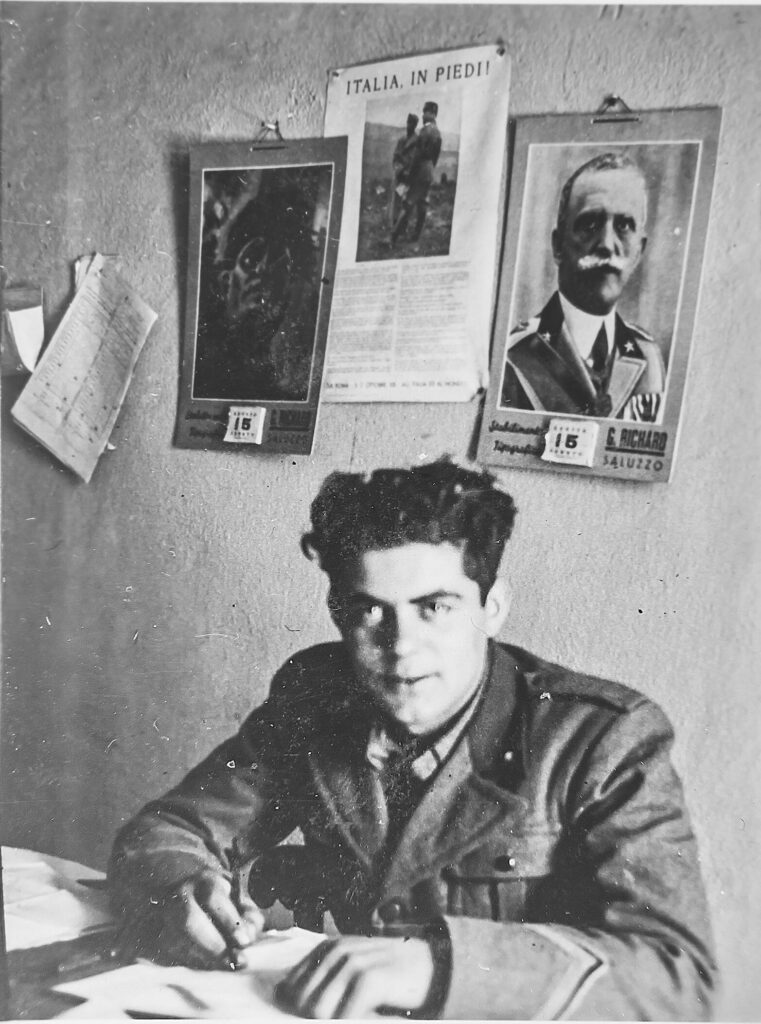

Anche il figlio Italo, non ancora diciannovenne, si arruolò come “soldato volontario con la ferma di due anni” nel 44° Reggimento Fanteria” di stanza a Novi Ligure, dove raggiunse il grado di caporale, per essere poi assegnato il 21 agosto 1935 al “deposito 33° Reggimento Fanteria per il 3° settore guardia alla frontiera del Corpo d’Armata Alessandria”, dove venne promosso “sergente di squadra”. Indossò quindi la divisa dal 28 settembre 1934 al 20 novembre 1936, quando venne mandato in congedo illimitato e qualche mese dopo, il 25 marzo 1937, fu iscritto al ruolo di “forza congedo Guardia Frontiera del distretto militare di Padova”.

Anche il figlio Italo, non ancora diciannovenne, si arruolò come “soldato volontario con la ferma di due anni” nel 44° Reggimento Fanteria” di stanza a Novi Ligure, dove raggiunse il grado di caporale, per essere poi assegnato il 21 agosto 1935 al “deposito 33° Reggimento Fanteria per il 3° settore guardia alla frontiera del Corpo d’Armata Alessandria”, dove venne promosso “sergente di squadra”. Indossò quindi la divisa dal 28 settembre 1934 al 20 novembre 1936, quando venne mandato in congedo illimitato e qualche mese dopo, il 25 marzo 1937, fu iscritto al ruolo di “forza congedo Guardia Frontiera del distretto militare di Padova”.

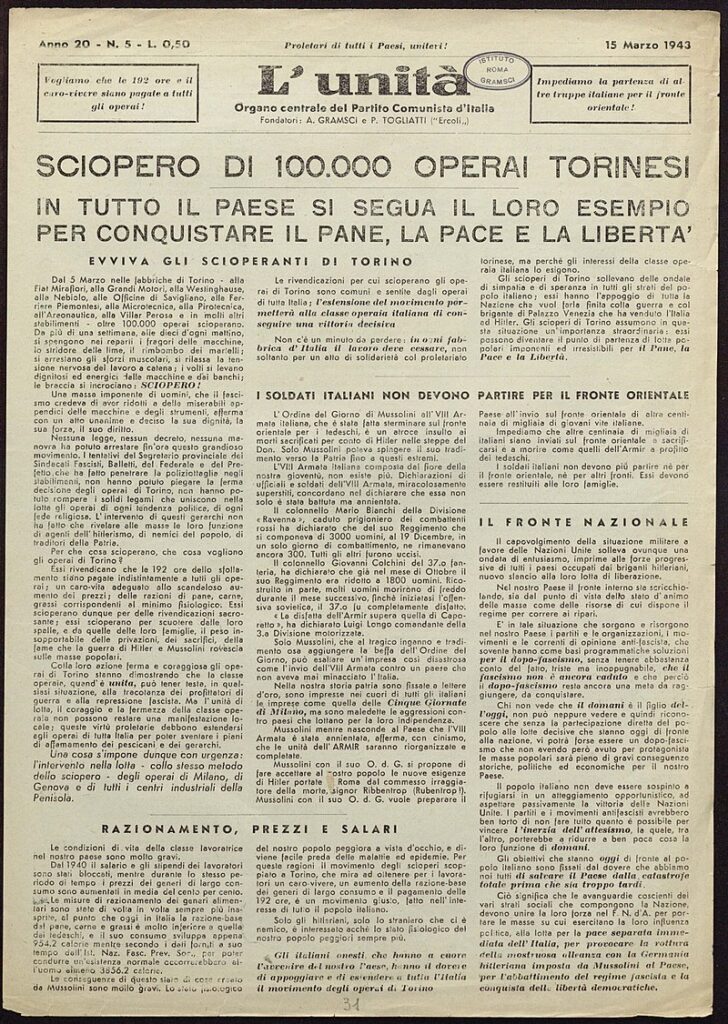

Per gli ultimi anni che precedono la guerra, in famiglia non è rimasta memoria della maturazione di un atteggiamento almeno dubbioso se non apertamente critico nei confronti del fascismo, anche se si potrebbe forse ipotizzare una prima incrinatura quando, già come impiegato del sindacato fascista, in rapporti a volte problematici con il governo Mussolini, Italo potrebbe aver visto da vicino la drammatica situazione dei lavoratori delle fabbriche che anche a Este parteciparono agli scioperi tra la fine degli anni 30 e l’inizio degli anni 40 e già nell’estate 1943 formarono un primo comitato clandestino comunista negli stabilimenti UTITA.

Quando il 10 giugno 1940 il governo Mussolini dichiara guerra a Francia e Gran Bretagna, Italo ha 25 anni. Richiamato alle armi, il 3 marzo 1941 giunge a Osoppo, in Friuli, e un mese dopo con la 525ª Compagnia Mitraglieri della II armata viene inviato al confine orientale in territorio dichiarato in stato di guerra. Inizia per lui un periodo particolarmente tormentato: inviato in “licenza straordinaria per semina” a Villa Estense, a metà dicembre, l’anno successivo passa da un ricovero all’altro negli ospedali militari di Padova e Treviso, ricoveri intervallati da licenze per convalescenza, fino a quando l’8 settembre 1942 il Registro matricolare lo definisce “rientrato al corpo”, ma già dal 9 ottobre 1942 risulta nuovamente iscritto nella forza in congedo Guardia alla Frontiera del Distretto Militare di Padova. Destinato il 10 marzo 1943 a un territorio dichiarato in stato di guerra, sembra vi rimanga per poco tempo, forse ancora una volta per motivi di salute, se il 7 agosto 1943, nella cartolina inviata alla sorella Maria da Este scrive: “Credo che sarò richiamato nuovamente alle armi”.

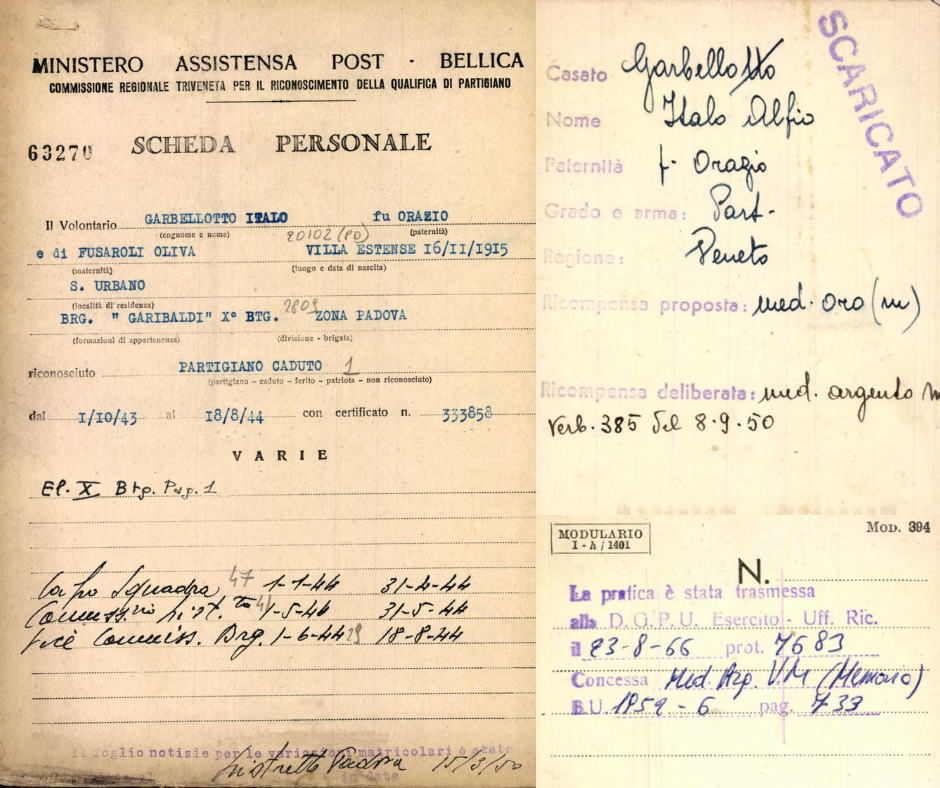

È possibile che in questi due anni trascorsi tra il fronte orientale, i ricoveri ospedalieri e le licenze per convalescenza sia maturato un atteggiamento critico nei confronti del regime che aveva trascinato il Paese in una guerra fallimentare da ogni punto di vista. “Sbandato in seguito agli eventi sopravvenuti all’armistizio 8 settembre 1943” ma “Considerato in servizio dal 9 al 30 settembre 1943” nella zona di Padova, il Registro matricolare certifica infatti che “Ha fatto parte dall’1.10.1943 al 18.8.1944 della formazione partigiana Garibaldi di Padova assumendo la qualifica gerarchica di capo squadra dall’1.1.1944 al 30.4.1944, di Commissario di distaccamento dal 1.5. al 31.5. 1944 e di Vice Commissario di Brigata dal 1.6 al 18.8.1944. Equiparato a tutti gli effetti (escluso il compimento degli obblighi di leva) per il servizio partigiano anzidetto, ai volontari militari che hanno operato in unità regolari delle forze armate nella lotta di Liberazione (Decreto legge 6.9.1946). Morto nel Comune di Sant’Urbano (atto di morte del Comune di Villa Estense in data 11.6.1964, verificato il 26.3.1965)”.

Quando dopo l’armistizio dell’8 settembre torna a Villa Estense, Italo Garbellotto ha quasi 28 anni. A casa trova la madre, Oliva Fusaroli, e la sorella Maria. E ritrova un paese in cui i vent’anni di regime fascista avevano ulteriormente aggravato le condizioni di povertà in cui viveva gran parte della popolazione bracciantile di quell’area. A Villa Estense il profondo disagio sociale ed economico non aveva generato fenomeni di ribellione, come invece era accaduto nella vicina area del Montagnanese (innanzitutto a Castelbaldo), ma aveva spinto molti all’emigrazione, chi in Brasile, in Francia o in Svizzera, finché era possibile espatriare, chi negli anni Trenta in Piemonte dove le fabbriche tessili del Biellese richiamavano ancora molti giovani e giovanissimi in cerca di lavoro. A proporre loro la via dell’emigrazione come unica possibilità, in questo come in molti altri centri della Bassa Padovana, erano spesso i parroci, che di fronte alla richiesta di manodopera da parte delle grandi aziende piemontesi, si facevano “garanti” della loro moralità, della disponibilità alla sottomissione.

Quando dopo l’armistizio dell’8 settembre torna a Villa Estense, Italo Garbellotto ha quasi 28 anni. A casa trova la madre, Oliva Fusaroli, e la sorella Maria. E ritrova un paese in cui i vent’anni di regime fascista avevano ulteriormente aggravato le condizioni di povertà in cui viveva gran parte della popolazione bracciantile di quell’area. A Villa Estense il profondo disagio sociale ed economico non aveva generato fenomeni di ribellione, come invece era accaduto nella vicina area del Montagnanese (innanzitutto a Castelbaldo), ma aveva spinto molti all’emigrazione, chi in Brasile, in Francia o in Svizzera, finché era possibile espatriare, chi negli anni Trenta in Piemonte dove le fabbriche tessili del Biellese richiamavano ancora molti giovani e giovanissimi in cerca di lavoro. A proporre loro la via dell’emigrazione come unica possibilità, in questo come in molti altri centri della Bassa Padovana, erano spesso i parroci, che di fronte alla richiesta di manodopera da parte delle grandi aziende piemontesi, si facevano “garanti” della loro moralità, della disponibilità alla sottomissione.

Ma la migrazione in un’area industriale già fortemente sindacalizzata, come quella piemontese, fu per molti e molte di loro occasione di maturazione e di presa di consapevolezza anche politica, che sfociarono poi nella partecipazione alla Resistenza. Ne sono un esempio Nella Pastorello (fucilata dai nazifascisti a Rassa il 13 marzo 1944), i fratelli Dante, Guerrino ed Ernesto Merlin (fucilato, quest’ultimo, a Mottalciata il 17 maggio 1944), Otello e Giovanni Bazzan, Rita Cogo Kira, Maria Filomena Baù, partiti da Villa Estense a metà degli anni Trenta e poi attivi nelle formazioni partigiane biellesi.

Allargando lo sguardo ai due maggiori centri urbani della Bassa Padovana, si può osservare che negli anni 40 Este e Montagnana si presentano in parte diverse dal punto di vista culturale (Este fortemente influenzata dalla Chiesa cattolica, Montagnana con una tradizione anche laica), dal punto di vista economico (a Este la grande proprietà terriera, ma anche insediamenti industriali di medio-grandi dimensioni, come UTITA, SAFFA, Zuccherificio; a Montagnana la grande proprietà terriera, ma anche permanenza della piccola proprietà e di un diffuso bracciantato intorno alla città) e dal punto di vista politico (Este orientata prevalentemente verso formazioni di matrice cattolica, Montagnana e soprattutto la campagna circostante dove permane una tradizione di ribellioni che risale già a fine 800, con la diffusione di movimenti anarco-socialisti, soprattutto tra Castelbaldo, Merlara, Masi, Casale di Scodosia).

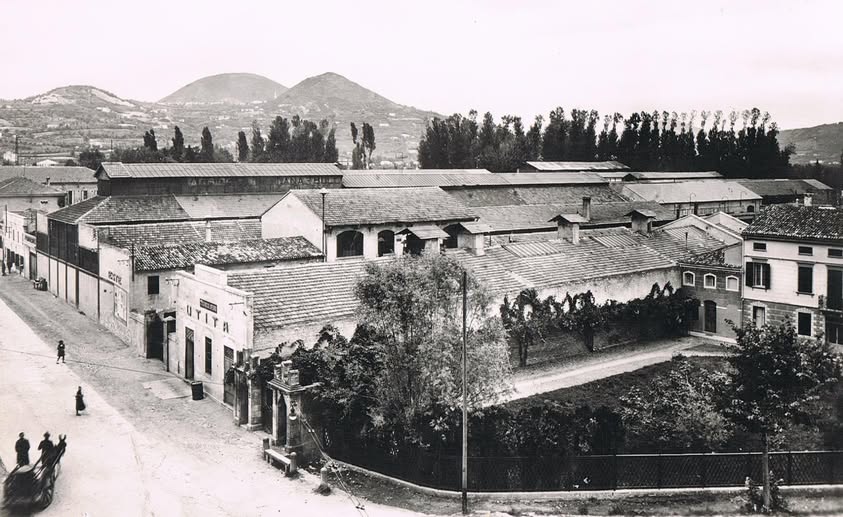

Lo stabilimento UTITA, che già durante la guerra 1915-1918 e poi ancora per la guerra d’Etiopia aveva rifornito il Ministero della Guerra di materiale bellico, dal 1940 è dichiarato stabilimento ausiliario dal Sottosegretariato delle Fabbricazioni di Guerra e quindi sottoposto a vigilanza dell’autorità militare, per cui dei quasi 1.500 dipendenti sono controllati l’orientamento politico, così come ogni comportamento giudicato trasgressivo della disciplina interna alla fabbrica, pena la reclusione fino a 8 mesi e, per atti di sabotaggio, la pena di morte.

Lo stabilimento UTITA, che già durante la guerra 1915-1918 e poi ancora per la guerra d’Etiopia aveva rifornito il Ministero della Guerra di materiale bellico, dal 1940 è dichiarato stabilimento ausiliario dal Sottosegretariato delle Fabbricazioni di Guerra e quindi sottoposto a vigilanza dell’autorità militare, per cui dei quasi 1.500 dipendenti sono controllati l’orientamento politico, così come ogni comportamento giudicato trasgressivo della disciplina interna alla fabbrica, pena la reclusione fino a 8 mesi e, per atti di sabotaggio, la pena di morte.

Dopo la firma dell’armistizio alcuni ex militari dell’aeronautica come Guido Giro (che poi entrerà nella formazione garibaldina), con il sostegno economico di Agostino Sartori Borotto, Giovanni Dondi Dell’Orologio, Antonio Guariento ed Eugenio Travetti e con l’appoggio della Chiesa locale, organizzano la protezione di chi rischia l’arresto o la deportazione. Insieme a Giro, altri avieri come Vittorio Monselesan e Ivo Pagiuscato decidono di rifiutare sia la chiamata alle armi della R.S.I. sia quella per il lavoro alle dipendenze degli occupanti tedeschi e convincono altri a prendere la stessa decisione. È quindi necessario provvedere innanzitutto alla sicurezza e all’assistenza dei “renitenti” ma anche dei prigionieri degli eserciti alleati, trovare loro un nascondiglio e avvertirli in tempo di probabili rastrellamenti.

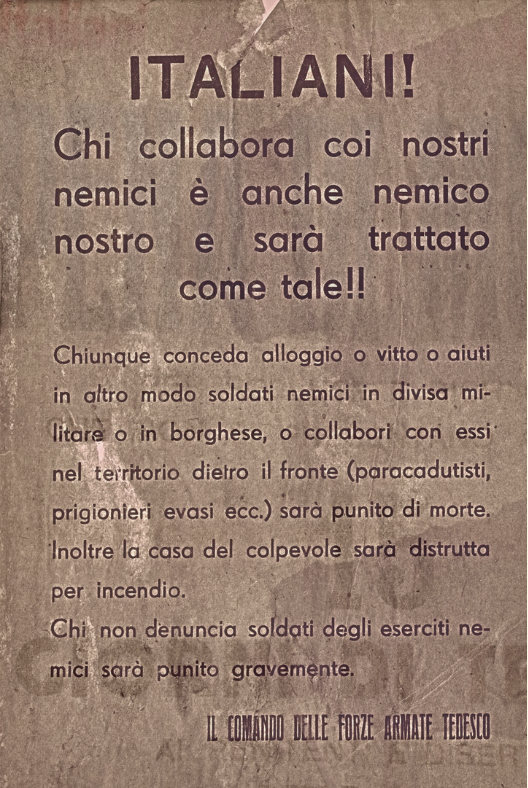

Un primo gruppo di opposizione ai nazifascisti si costituisce già tra ottobre e novembre 1943: ne fanno parte Eraclito Allegri, Antonio Bonato, Leocrino Lorenzin, Rino Montato, i fratelli Luigi e Valentino Paluan, Antonio Quadranti, Guido Rossini, Angelo Slanzi, Mario Vallarin, ma anche Italo Garbellotto nel registro matricolare è indicato come attivo nel partigianato dal 1 ottobre 1943. Antonio Quadranti, con l’aiuto di Gina Vascon e Giuseppina Greggio, mette al sicuro i prigionieri a Megliadino San Vitale. Rino Caramore trasporta e distribuisce generi alimentari. E va ricordata anche la collaborazione data da “civili” che pure erano consapevoli delle pene severissime previste per chi lo faceva e dei premi destinati a chi invece li denunciava e li consegnava. Tra loro il fornaio Ernesto Chiodarelli che, dovendo rifornire prioritariamente gli occupanti tedeschi, sulla stadera usava pesi forati per consegnare meno pane, mentre ne offriva gratuitamente a chi stava organizzando questa prima forma di Resistenza.

In autunno a Este si costituisce il C.L.N. con i cattolici Agostino Sartori Borotto, Eugenio Travetti e Antonio Guariento, l’azionista Antonio Prosdocimi, il liberale Giovanni Dondi Dell’Orologio e gli operai dell’UTITA, Guido Rossini ed Eraclito Allegri. Nei primi mesi del 1944 Guido Giro e Ivo Pagiuscato, con squadre di sbandati si procurano armi, sottraendole dalla caserma dei carabinieri di Este e da una caserma della Milizia, e compiono le prime azioni di sabotaggio di linee di comunicazione stradale e ferroviaria e di quelle telefoniche, mentre stampano e diffondono manifestini contro il reclutamento di manodopera da inviare in Germania, che in effetti fallisce, anche grazie all’azione di medici che certificano invalidità, e nelle strade affiggono volantini e manifesti con minacce contro i fascisti e incitamento alla ribellione.

In autunno a Este si costituisce il C.L.N. con i cattolici Agostino Sartori Borotto, Eugenio Travetti e Antonio Guariento, l’azionista Antonio Prosdocimi, il liberale Giovanni Dondi Dell’Orologio e gli operai dell’UTITA, Guido Rossini ed Eraclito Allegri. Nei primi mesi del 1944 Guido Giro e Ivo Pagiuscato, con squadre di sbandati si procurano armi, sottraendole dalla caserma dei carabinieri di Este e da una caserma della Milizia, e compiono le prime azioni di sabotaggio di linee di comunicazione stradale e ferroviaria e di quelle telefoniche, mentre stampano e diffondono manifestini contro il reclutamento di manodopera da inviare in Germania, che in effetti fallisce, anche grazie all’azione di medici che certificano invalidità, e nelle strade affiggono volantini e manifesti con minacce contro i fascisti e incitamento alla ribellione.

Tra marzo e aprile per due volte vengono fatti esplodere alcuni ordigni nell’abitazione del commissario del fascio di Sant’Elena d’Este, la cui moglie aveva denunciato un partigiano badogliano che era stato arrestato. La replica a queste azioni è la minaccia di pene severissime per gli autori e premi in denaro per chi li denuncia. Se quindi già da qualche mese in tutto il Nord Italia venivano messe in atto azioni di Resistenza al regime nazifascista, in maggio a Padova nasce formalmente la Brigata Garibaldi, che viene suddivisa via via in battaglioni operanti tra il capoluogo e le diverse aree della provincia. Nella zona sud la Brigata si articola in diversi battaglioni, compagnie e squadre a coprire la vastissima area tra l’Estense e il Montagnanese, fino all’Alto Polesine e alla Bassa Veronese, per cui, proprio per le dimensioni così vaste, non si raggiunge mai una natura veramente organica.

Tra marzo e aprile per due volte vengono fatti esplodere alcuni ordigni nell’abitazione del commissario del fascio di Sant’Elena d’Este, la cui moglie aveva denunciato un partigiano badogliano che era stato arrestato. La replica a queste azioni è la minaccia di pene severissime per gli autori e premi in denaro per chi li denuncia. Se quindi già da qualche mese in tutto il Nord Italia venivano messe in atto azioni di Resistenza al regime nazifascista, in maggio a Padova nasce formalmente la Brigata Garibaldi, che viene suddivisa via via in battaglioni operanti tra il capoluogo e le diverse aree della provincia. Nella zona sud la Brigata si articola in diversi battaglioni, compagnie e squadre a coprire la vastissima area tra l’Estense e il Montagnanese, fino all’Alto Polesine e alla Bassa Veronese, per cui, proprio per le dimensioni così vaste, non si raggiunge mai una natura veramente organica.

Nell’Estense il compito di dare un’organizzazione politica alle diverse formazioni viene assegnato a Mario Polin, già noto antifascista, prigioniero politico tornato in libertà dopo l’armistizio. Il comando militare è assegnato a Guido Giro, vicecomandante è Ivo Pagiuscato. A loro si affiancano alcuni compagni che già avevano dato vita ai comitati aziendali nelle fabbriche estensi. Giro tiene i contatti con il C.L.N. di Padova, fino a quando è costretto ad allontanarsi da Este, perché denunciato per appartenenza a bande partigiane. Sono sospettati anche Vittorio Monselesan e Ivo Pagiuscato, che quindi preferisce lasciare Este, spostandosi a Carmignano dove entra in contatto con Italo Garbellotto, a sua volta ricercato e più volte sfuggito alla cattura. Insieme formano la seconda compagnia del 3° Battaglione già attivo nel Montagnanese.

Nell’Estense il compito di dare un’organizzazione politica alle diverse formazioni viene assegnato a Mario Polin, già noto antifascista, prigioniero politico tornato in libertà dopo l’armistizio. Il comando militare è assegnato a Guido Giro, vicecomandante è Ivo Pagiuscato. A loro si affiancano alcuni compagni che già avevano dato vita ai comitati aziendali nelle fabbriche estensi. Giro tiene i contatti con il C.L.N. di Padova, fino a quando è costretto ad allontanarsi da Este, perché denunciato per appartenenza a bande partigiane. Sono sospettati anche Vittorio Monselesan e Ivo Pagiuscato, che quindi preferisce lasciare Este, spostandosi a Carmignano dove entra in contatto con Italo Garbellotto, a sua volta ricercato e più volte sfuggito alla cattura. Insieme formano la seconda compagnia del 3° Battaglione già attivo nel Montagnanese.

Nel frattempo, dal mese di gennaio 1944, nel Collegio Vescovile situato nel centro storico di Este, si è insediato il Comando di Polizia Padova sud costituito da avieri della Luftwaffe guidati dal capitano Willy Lembcke, che diviene uno dei più feroci persecutori di partigiani e civili di tutta la provincia (molti anni dopo la Liberazione, nel 1971, Lembcke morì a Monaco di Baviera per un infarto che lo colpì quando stava per cominciare il processo a suo carico per gli eccidi compiuti nel Veneto ai suoi ordini, e forse proprio mentre vedeva scorrere davanti a suoi occhi le immagini televisive della strage di Castelbaldo. Ma non fu oggetto nemmeno di una condanna postuma perché, come previsto dalla legge tedesca, se un cittadino tedesco è accusato di crimini che possono infangare la sua memoria, alla sua morte tutte le prove vengono distrutte).

A collaborare attivamente con la polizia tedesca sono i militi “perugini” risaliti a Nord dopo l’avanzamento del fronte sulla Linea Gotica. Tra loro, particolarmente temuti per il feroce sadismo, Alfredo Allegro e Primo Cattani. Frequentando assiduamente a Este il caffè Borsa, i membri della banda ottengono informazioni su clienti abituali e di passaggio, informazioni che poi vengono utilizzate per progettare e mettere in atto azioni atroci sia agli ordini della polizia tedesca, sia per propria autonoma iniziativa.

Il 4 maggio Lembcke fa affiggere un manifesto con gravi minacce per chi nasconde ex prigionieri alleati, renitenti e “banditi”, a cui fanno seguito ripetuti e improvvisi rastrellamenti, con la cattura di una cinquantina di uomini tra sbandati, sospetti “banditi” e prigionieri, che vengono deportati in Germania o avviati al lavoro coatto. Oltre al Comando di polizia di Este, tra l’estate e l’autunno del 1944, nella Bassa Padovana si insediano vari servizi, batterie contraeree, postazioni di artiglieria, depositi di munizioni, magazzini di materiali e di viveri, officine per la riparazione di automezzi e carri armati, ospedali da campo, case di convalescenza, centri veterinari, e l’azione dei partigiani spesso si rivolge proprio a sabotare o distruggere queste infrastrutture, oltre ai ponti, alle linee ferroviarie, alle centraline per la comunicazione via radio e telefonica. L’intera rete di comunicazione del Veneto è di vitale importanza per la Germania nazista e a sua guardia vengono reclutati tutti gli uomini validi esenti da obblighi militari, armati dei loro fucili da caccia. Nel Veneto meridionale scorrono le linee ferroviarie e stradali che collegano Padova a Bologna, a Mantova e a Verona (e quindi alla Val d’Adige, verso il Brennero) fino a incrociare le direttrici per Vicenza e Treviso e le vie d’acqua interne, come il canale Battaglia, dove le chiatte trasportano bestiame, materiale da costruzione ed esplosivo per il fronte.

Il 4 maggio Lembcke fa affiggere un manifesto con gravi minacce per chi nasconde ex prigionieri alleati, renitenti e “banditi”, a cui fanno seguito ripetuti e improvvisi rastrellamenti, con la cattura di una cinquantina di uomini tra sbandati, sospetti “banditi” e prigionieri, che vengono deportati in Germania o avviati al lavoro coatto. Oltre al Comando di polizia di Este, tra l’estate e l’autunno del 1944, nella Bassa Padovana si insediano vari servizi, batterie contraeree, postazioni di artiglieria, depositi di munizioni, magazzini di materiali e di viveri, officine per la riparazione di automezzi e carri armati, ospedali da campo, case di convalescenza, centri veterinari, e l’azione dei partigiani spesso si rivolge proprio a sabotare o distruggere queste infrastrutture, oltre ai ponti, alle linee ferroviarie, alle centraline per la comunicazione via radio e telefonica. L’intera rete di comunicazione del Veneto è di vitale importanza per la Germania nazista e a sua guardia vengono reclutati tutti gli uomini validi esenti da obblighi militari, armati dei loro fucili da caccia. Nel Veneto meridionale scorrono le linee ferroviarie e stradali che collegano Padova a Bologna, a Mantova e a Verona (e quindi alla Val d’Adige, verso il Brennero) fino a incrociare le direttrici per Vicenza e Treviso e le vie d’acqua interne, come il canale Battaglia, dove le chiatte trasportano bestiame, materiale da costruzione ed esplosivo per il fronte.

È in questo contesto sempre più ostile e rischioso che le diverse formazioni partigiane attive nella Bassa Padovana devono cercare di mettere in atto ogni forma di Resistenza e di contrasto, tenendo conto delle difficoltà derivate dalla “pianurizzazione” e dalla scarsità di mezzi, a partire da quella di armi e munizioni. Tra l’estate e l’autunno 1944 l’offensiva partigiana nella Bassa Padovana prende allora due forme: quella del sabotaggio delle comunicazioni ferroviarie, stradali, telegrafiche e telefoniche e quella della guerriglia contro le forze armate tedesche e fasciste, contro gli esponenti e le sedi della RSI.

Il 16 agosto un proclama tedesco chiama a presentarsi in Municipio a Este con un badile tutti gli uomini tra 16 e 60 anni e i lavoratori dell’UTITA, della SAFFA e dello Zuccherificio, comprese le donne, per costruire la linea di fortificazione tra Garda e Adriatico allo scopo di collegare Adria alla direttrice del Brennero, nella prospettiva di dover frenare l’ormai imminente avanzata degli Alleati e per proteggere l’eventuale ritirata verso la Germania. Da questi lavori in un’area fertile come quella della campagna ai piedi dei Colli Euganei e lungo le vie d’acqua tra Adige e Gorzone sarebbero derivati gravi danni all’agricoltura e al patrimonio arboreo, destinato a un ampio taglio anche per eliminare possibili nascondigli per i partigiani. Motivo in più perché la risposta alla chiamata sia scarsa, tanto che il 22 agosto verrà emessa una nuova ordinanza del commissario prefettizio e a quel punto la prospettiva della paga e la possibilità di confondersi con altri farà sì che almeno per qualche settimana si presentino alcune squadre.

L’azione in cui Italo Garbellotto viene ucciso è collegata proprio al tentativo di boicottare il lavoro coatto per la costruzione della linea fortificata ai piedi dei Colli Euganei. Il 17 agosto 1944, Guido Rossini gli aveva consegnato una cartella di 100.000 lire del prestito del C.L.N. da collocare in una banca di Lendinara. Arturo Rosin, vicecomandante della stessa squadra, quella mattina avrebbe dovuto incontrarlo per ricevere la somma di 70/80.000 lire da distribuire alle varie squadre, così come armi e munizioni (21 mitra Stein, 1.000 proiettili e 60 bombe a mano) raccolte da Garbellotto e temporaneamente nascoste a casa di un altro membro del X Battaglione, Giuseppe Stella. I due compagni, per evitare le ricerche dei nazifascisti, nella notte tra 17 e 18 agosto dormono insieme in un rifugio sicuro, avendo in programma di procedere la mattina successiva alla distribuzione di armi e denaro.

La mattina del 18 agosto, insieme a Giuseppe Stella, a Ottorino Negrello e ad altri due partigiani, Italo Garbellotto si apposta nei pressi di Sant’Urbano, lungo la strada comunale di Ca’ Morosini, allo scopo di impedire l’afflusso degli operai verso Este, dove sarebbero andati a lavorare per conto dei tedeschi. Ma quando i cinque uomini sono riparati in un fosso, Stella spara due colpi alle spalle del compagno Garbellotto, che si gira e viene finito con un ultimo colpo in pieno viso.

Il cadavere viene spogliato di ogni avere (portafoglio, parabellum e bicicletta) e solo nel primo pomeriggio è rinvenuto poco lontano dal cimitero di Ca’ Morosini dall’impiegata comunale di Sant’Urbano, Lia Fiocco. La prima sepoltura ha luogo a Sant’Urbano senza funerale, in quanto vietato dai tedeschi.

Lo stesso giorno in cui Italo Garbellotto è colpito a morte, altri partigiani del X Battaglione garibaldino vengono arrestati: Ottavio Cuccato, a lungo poi seviziato e infine fucilato e impiccato a Casale di Scodosia il 25 settembre, e i due fratelli Luigi e Valentino Paluan che, dopo un processo sommario, sono uccisi al chiuso della sede del Comando di Polizia tedesco di Este, mentre all’esterno si comunica che sarebbero stati delinquenti comuni. Per la coincidenza di date non è da escludere (come fa Tiziano Merlin) che sia per Garbellotto sia per i fratelli Paluan e per Ottavio Cuccato si tratti dell’esito di una delazione, a opera di una spia infiltrata tra i partigiani e forse non è casuale che la stessa mattina del 18 agosto, poco dopo aver sparato al compagno, Giuseppe Stella si presenti al cantiere Todt. È il maresciallo dei carabinieri di Montagnana, Guiso, durante il processo a suo carico, a confermarlo dicendo anche che Stella lavorava per conto dei tedeschi. Come nel caso dei quattro partigiani citati, una delazione potrebbe aver favorito il 14 settembre la cattura a Casale di Scodosia di altri membri del X Battaglione garibaldino: Eros Costato, l’anziano Giovanni Trivellato e il giovanissimo Urbano Zanon.

Ma nel frattempo cambia la linea del Comando di Polizia tedesco: alle esecuzioni attuate lontano da testimoni (e per accuse insostenibili), come fu il caso dei Paluan, seguono le esecuzioni pubbliche e soprattutto l’obbligo di esposizione dei cadaveri per almeno 24 ore, a terribile monito per chiunque intendesse seguire l’esempio di quei “banditi”. È questo, appunto, il caso di Ottavio Cuccato, il cui cadavere rimase appeso per una intera giornata. Ed è quello che tra il 1944 e il 1945 i nazifascisti fecero ovunque, anche per la volontà di disumanizzare le vittime, appendendole agli uncini da mattatoio. Già all’indomani dell’uccisione di Italo Garbellotto, la madre e la sorella pretendono verità rivolgendosi ai carabinieri di Montagnana, che alcuni giornali d’epoca definiscono come “troppo occupati a sorvegliare i comunisti”, per occuparsi dei responsabili di un omicidio definito come “a scopo di furto”, non “per motivi politici”, nel tentativo di giustificare il rinvio delle indagini al dopoguerra. La decisione delle due donne deve essere stata difficile e dolorosa non solo per la perdita del congiunto, ma perché insieme, e forse già prima che Italo venisse ucciso, avevano avuto il coraggio di schierarsi contro il capofamiglia fascista Orazio e a difesa di Italo che evidentemente aveva poi fatto un’altra scelta, una scelta a cui era arrivato per l’esperienza tragica della guerra, attraverso un percorso comune a molti altri.

Ma nel frattempo cambia la linea del Comando di Polizia tedesco: alle esecuzioni attuate lontano da testimoni (e per accuse insostenibili), come fu il caso dei Paluan, seguono le esecuzioni pubbliche e soprattutto l’obbligo di esposizione dei cadaveri per almeno 24 ore, a terribile monito per chiunque intendesse seguire l’esempio di quei “banditi”. È questo, appunto, il caso di Ottavio Cuccato, il cui cadavere rimase appeso per una intera giornata. Ed è quello che tra il 1944 e il 1945 i nazifascisti fecero ovunque, anche per la volontà di disumanizzare le vittime, appendendole agli uncini da mattatoio. Già all’indomani dell’uccisione di Italo Garbellotto, la madre e la sorella pretendono verità rivolgendosi ai carabinieri di Montagnana, che alcuni giornali d’epoca definiscono come “troppo occupati a sorvegliare i comunisti”, per occuparsi dei responsabili di un omicidio definito come “a scopo di furto”, non “per motivi politici”, nel tentativo di giustificare il rinvio delle indagini al dopoguerra. La decisione delle due donne deve essere stata difficile e dolorosa non solo per la perdita del congiunto, ma perché insieme, e forse già prima che Italo venisse ucciso, avevano avuto il coraggio di schierarsi contro il capofamiglia fascista Orazio e a difesa di Italo che evidentemente aveva poi fatto un’altra scelta, una scelta a cui era arrivato per l’esperienza tragica della guerra, attraverso un percorso comune a molti altri.

Il X Battaglione Garibaldi intitolato, dopo la sua uccisione, al Martire Garbellotto, come le altre formazioni subisce le conseguenze dei gravissimi colpi subiti dal partigianato nella Bassa Padovana durante l’estate 1944: oltre all’uccisione in agosto di Garbellotto e a quella di Paride Cervato, comandante del 3° Battaglione, il 7 luglio, una lunga serie di eccidi e la feroce strage di Castelbaldo (23-27 luglio).

Solo dai primi mesi del 1945 riprendono le azioni e si prepara l’insurrezione generale che in queste terre porterà alla Liberazione il 27 aprile, ma con un’ultima terribile scia di sangue (eccidi a Pra’ d’Este, a Santa Margherita d’Adige, a Ponso, a Lozzo Atestino). Dopo la Liberazione, il 27 ottobre 1945, la salma di Italo Garbellotto può finalmente essere traslata a Villa Estense, previa autorizzazione del prefetto, e il funerale viene celebrato il giorno successivo, alla presenza di sindaco, vicesindaco, Comitato Provinciale ANPI, con le orazioni funebri pronunciate da un suo delegato e da un membro della compagnia garibaldina guidata da Garbellotto.

Può quindi avere inizio il processo in cui la madre e la sorella si costituiscono parti civili, dando il patrocinio agli avvocati Guzzon e Maturo, e Oliva Fusaroli, la madre di Italo, ha anche la forza per esibire in tribunale una delle prove che i colpi vennero dati alla schiena: la giacca che il figlio teneva sopra la testa in quella giornata di pioggia e che in effetti portava i fori dei colpi d’arma da sparo in corrispondenza della schiena.

Può quindi avere inizio il processo in cui la madre e la sorella si costituiscono parti civili, dando il patrocinio agli avvocati Guzzon e Maturo, e Oliva Fusaroli, la madre di Italo, ha anche la forza per esibire in tribunale una delle prove che i colpi vennero dati alla schiena: la giacca che il figlio teneva sopra la testa in quella giornata di pioggia e che in effetti portava i fori dei colpi d’arma da sparo in corrispondenza della schiena.

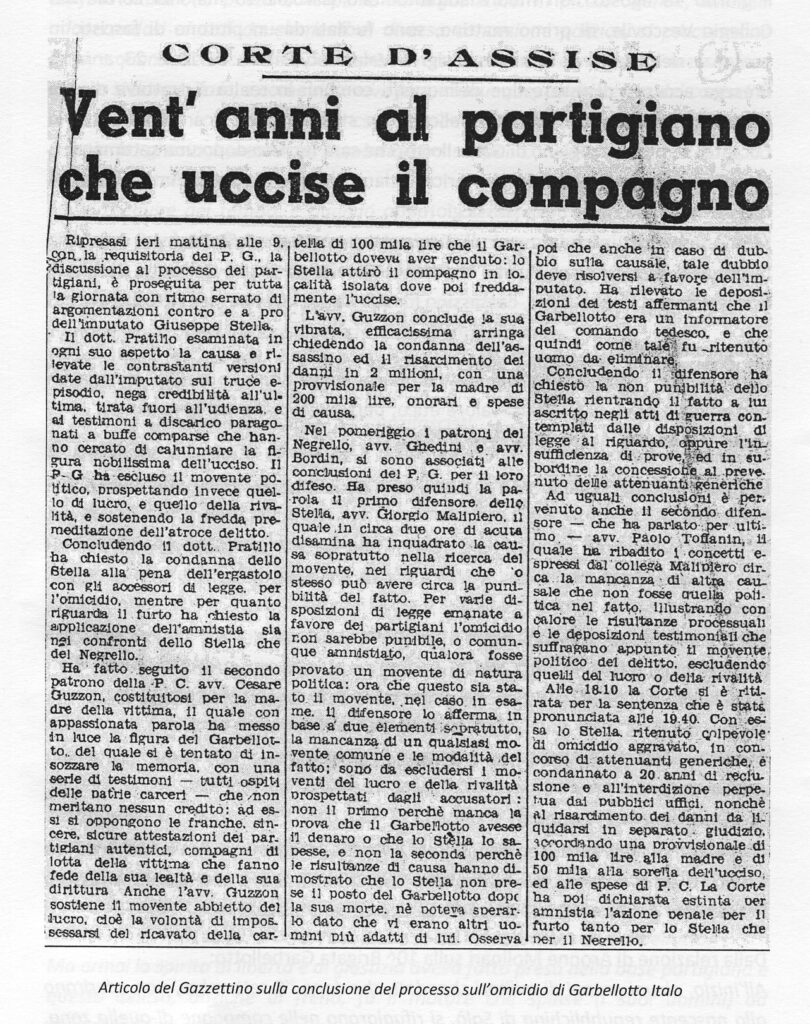

In tribunale è chiamato a comparire Giuseppe Stella, reo confesso, ma imputati sono anche Ottorino Negrello e, come mandanti dell’omicidio, Vittorio e Arcidosso Guerra. Presidente del tribunale Tilli, giudici per la pubblica accusa Siliotti e Pratillo. Dello svolgimento del processo non è rimasta alcuna documentazione ufficiale (l’Archivio del Tribunale di Padova, interpellato al riguardo, non ne conserva più gli atti, tra quelli della Corte d’Assise Straordinaria, attiva tra luglio 1945 e la fine del 1947), pertanto le uniche informazioni sono quelle fornite dai cronisti di alcuni giornali locali dell’epoca presenti al dibattimento. La madre e la sorella di Italo Garbellotto ne conservarono via via i ritagli ma, essendo destinati solo alla memoria familiare, non riportano l’indicazione della testata né la data. Tuttavia da quelle cronache giudiziarie si riesce a ricostruire un quadro abbastanza completo e attendibile sia delle modalità dell’uccisione sia delle testimonianze a carico e a discolpa degli imputati.

Nelle deposizioni rese durante il dibattimento, Stella fornisce diverse versioni incongruenti: gli avrebbe sparato alle spalle, ma allo stesso tempo per difendersi da Garbellotto che gli avrebbe puntato contro il mitra, o avrebbe sparato per eseguire l’ordine dei superiori, di cui non può fare i nomi perché sono ancora in vita e non può tradirli, ma solo dopo aver ricevuto da lui una spinta altrimenti non avrebbe fatto fuoco.

Accusandolo di tradimento, Stella afferma che l’esecuzione sarebbe stata decisa dai comandi garibaldini perché Garbellotto, tra il 23 e il 27 luglio, si sarebbe intromesso nelle trattative tra i partigiani del 3° Battaglione Paride e i nazifascisti, per la liberazione del comandante delle Bande Nere Giorgio Pisanò, preso in ostaggio a Castelbaldo dai partigiani per ottenere in cambio la liberazione dei prigionieri arrestati a Montagnana il 23 luglio e destinati alla deportazione in Germania. Nella ricostruzione di Stella, per indicare il luogo dove l’ostaggio era custodito, Garbellotto avrebbe chiesto mezzo milione.

Ma durante il processo questa accusa si rivela del tutto infondata perché la località in cui Pisanò era custodito era nota solo a pochissimi e sconosciuta a Garbellotto, che apparteneva a un altro Battaglione, inoltre se vi fosse stata una decisione del tribunale partigiano di Castelbaldo contro di lui, Giorgio Daissé, Comandante del 3° Battaglione e ideatore del sequestro, l’avrebbe certo saputo e nella deposizione in tribunale esclude quindi che una sentenza del genere fosse stata emanata, precisando inoltre che dell’esecuzione di sentenze erano incaricati i gap, a cui certo Stella non apparteneva. Daissé illustra quindi la situazione di allora nella zona dell’Estense e definisce la vittima, comandante della 1ª Compagnia, “ottimo combattente della resistenza, mai sospetto della sua fede e della sua lealtà”. L’avvocato Guzzon interviene per difendere la memoria dell’ucciso, contro “il fango che si vorrebbe gettare da parte di tutta una masnada di testi tolti dalla fogna di piazza Castello [dove allora, a Padova, stava la sede della casa di reclusione], detenuti politici, i quali hanno pregustato il piacere di poter vendicarsi in certo qual modo dei loro nemici partigiani, facendo apparire l’ucciso come una spia”. Parole simili sono pronunciate dall’avvocato Maturo, patrono per la sorella dell’ucciso, che mette “in giusto rilievo la figura della vittima di cui si cerca di infamare la memoria facendo passare l’ucciso come un delatore ed un traditore”. Ottorino Negrello, uno dei compagni presenti al momento dell’uccisione, dopo aver confermato in un primo tempo questa versione di Stella, poi la ritratta con decisione, riferendo che Stella, un semplice caposquadra, sarebbe invece stato indotto a sparare dalla rivalità nei confronti di chi aveva rapidamente guadagnato ruoli di comando, per cui l’uccisione sarebbe stata frutto di fredda premeditazione, come i colpi alle spalle sembrano confermare.

Ma durante il processo questa accusa si rivela del tutto infondata perché la località in cui Pisanò era custodito era nota solo a pochissimi e sconosciuta a Garbellotto, che apparteneva a un altro Battaglione, inoltre se vi fosse stata una decisione del tribunale partigiano di Castelbaldo contro di lui, Giorgio Daissé, Comandante del 3° Battaglione e ideatore del sequestro, l’avrebbe certo saputo e nella deposizione in tribunale esclude quindi che una sentenza del genere fosse stata emanata, precisando inoltre che dell’esecuzione di sentenze erano incaricati i gap, a cui certo Stella non apparteneva. Daissé illustra quindi la situazione di allora nella zona dell’Estense e definisce la vittima, comandante della 1ª Compagnia, “ottimo combattente della resistenza, mai sospetto della sua fede e della sua lealtà”. L’avvocato Guzzon interviene per difendere la memoria dell’ucciso, contro “il fango che si vorrebbe gettare da parte di tutta una masnada di testi tolti dalla fogna di piazza Castello [dove allora, a Padova, stava la sede della casa di reclusione], detenuti politici, i quali hanno pregustato il piacere di poter vendicarsi in certo qual modo dei loro nemici partigiani, facendo apparire l’ucciso come una spia”. Parole simili sono pronunciate dall’avvocato Maturo, patrono per la sorella dell’ucciso, che mette “in giusto rilievo la figura della vittima di cui si cerca di infamare la memoria facendo passare l’ucciso come un delatore ed un traditore”. Ottorino Negrello, uno dei compagni presenti al momento dell’uccisione, dopo aver confermato in un primo tempo questa versione di Stella, poi la ritratta con decisione, riferendo che Stella, un semplice caposquadra, sarebbe invece stato indotto a sparare dalla rivalità nei confronti di chi aveva rapidamente guadagnato ruoli di comando, per cui l’uccisione sarebbe stata frutto di fredda premeditazione, come i colpi alle spalle sembrano confermare.

Il giudice Pratillo, di fronte alle contraddizioni in cui cade l’imputato nel corso del processo, escluso il movente politico, presenta quello del lucro, pur senza né escluderlo né sostenerlo. La difesa, che per il movente del furto sostiene l’insufficienza di prove, non essendo più stato trovato il denaro che Garbellotto avrebbe avuto quella mattina, punta invece al movente politico, in ragione dell’amnistia per “atti di guerra”, nonostante sembrino negarlo le stesse parole dell’imputato, quando sostiene di avergli sparato in seguito a una spinta ricevuta, così come le deposizioni di Negrello e Daissé. Durante il dibattimento, il maresciallo dei carabinieri di Montagnana, Guiso, ricorda che Stella nel gennaio del 1945 fu arrestato per rapina e uscì dal carcere solo dopo la Liberazione, per rientrarvi poi come accusato dell’omicidio Garbellotto. A difesa di Stella sono sentiti come testimoni alcuni detenuti, ex militi della G.N.R. e delle Brigate Nere, in carcere per collaborazionismo e sevizie e anche per reati comuni come il furto, compreso Padre Cornelio Biondi, cappellano delle Brigate Nere e al momento detenuto “perché coinvolto in un reato annonario”. Tutti lanciano gravi accuse contro Garbellotto, senza riuscire però a sostenerle di fronte alle richieste di chiarimenti del giudice Pratillo ed entrando spesso in contraddizione, come quando uno di loro afferma di essere andato a casa di Stella, quando in realtà questo era già stato arrestato per rapina.

In vista della sentenza, il giudice Pratillo definisce Stella “indegno anche delle attenuanti generiche chieste dalla difesa” e richiede che non si debba procedere per amnistia per il reato di furto nei confronti dei due imputati. Chiede quindi la condanna di Stella all’ergastolo per omicidio premeditato, “con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con affissione della sentenza nei comuni di Padova e Sant’Urbano, per difendere la memoria di un partigiano proposto per una ricompensa al valore”. Stella infine viene riconosciuto colpevole di omicidio aggravato, in concorso di attenuanti generiche e condannato a 20 anni di reclusione, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, al risarcimento danni da liquidarsi in separato giudizio, accordando una provvisionale di 100.000 lire alla madre e di 50.000 lire alla sorella dell’ucciso e alle spese di parte civile. Estinta per amnistia l’azione penale per il furto sia per Stella sia per Negrello.

In vista della sentenza, il giudice Pratillo definisce Stella “indegno anche delle attenuanti generiche chieste dalla difesa” e richiede che non si debba procedere per amnistia per il reato di furto nei confronti dei due imputati. Chiede quindi la condanna di Stella all’ergastolo per omicidio premeditato, “con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con affissione della sentenza nei comuni di Padova e Sant’Urbano, per difendere la memoria di un partigiano proposto per una ricompensa al valore”. Stella infine viene riconosciuto colpevole di omicidio aggravato, in concorso di attenuanti generiche e condannato a 20 anni di reclusione, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, al risarcimento danni da liquidarsi in separato giudizio, accordando una provvisionale di 100.000 lire alla madre e di 50.000 lire alla sorella dell’ucciso e alle spese di parte civile. Estinta per amnistia l’azione penale per il furto sia per Stella sia per Negrello.

Vittorio e Arcidosso Guerra, probabili mandanti dell’omicidio, sono scarcerati per “assoluta innocenza” e “mancanza di indizi a loro carico”, come sostenuto dal loro avvocato Ghedini, e, vantando fedeltà al fascismo, continuano a molestare e offendere la madre della vittima, Oliva Fusaroli e i testimoni dell’accusa, tanto che uno di loro, Arturo Rosin, si vede costretto a rendersi irreperibile.

Terminato così il processo, chi aveva conosciuto Italo Alfio Garbellotto si impegna a cancellare ogni ombra sulla sua figura e a ottenere invece i riconoscimenti che merita. Aronne Molinari, Comandante di Divisione, nel Registro della Brigata Garibaldi “F. Sabatucci” Padova – 10° Btg “Garbellotto, riporta i periodi di anzianità e i gradi: dal 1/1/44 al 31/4/44 Sergente Maggiore, dal 1/5/44 al 31/5/44 Sottotenente, dal 1/6/44 al 18/08/44 Tenente; e nella sua Relazione lo ricorda come uno “tra i primi organizzatori della Resistenza in questa zona che col suo impegno e spirito di abnegazione riuscì a ricucire completamente le fila dei diversi gruppi. Questa nuova situazione non sfuggì ai nostri nemici, che manovrando nel sottobosco dei relitti umani, riuscirono a far trucidare vigliaccamente il com.te Garbellotto”. Parole simili usa il commissario politico della Brigata, Lionello Geremia, quando di Garbellotto scrive “è considerato comandante del Terzo Battaglione, non comandante tra i tanti”.

Gli viene assegnato il Certificato al Patriota conferito ai partigiani italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale, per iniziativa del generale Harold R. Alexander, comandante in capo delle Forze Alleate in Italia con la formula: “Nel nome dei governi e dei popoli delle Nazioni Unite ringraziamo Garbellotto Italo di aver combattuto il nemico sui campi di battaglia, militando nei ranghi dei patrioti tra quegli uomini che hanno portato le armi per il trionfo della libertà, svolgendo operazioni offensive, compiendo atti di sabotaggio, fornendo informazioni militari. Col loro coraggio e la loro dedizione i patrioti italiani hanno contribuito validamente alla liberazione dell’Italia e alla grande causa di tutti gli uomini liberi. Nell’Italia rinata i possessori di questo attestato saranno acclamati come patrioti che hanno combattuto per l’onore e la libertà”.

Gli viene assegnato il Certificato al Patriota conferito ai partigiani italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale, per iniziativa del generale Harold R. Alexander, comandante in capo delle Forze Alleate in Italia con la formula: “Nel nome dei governi e dei popoli delle Nazioni Unite ringraziamo Garbellotto Italo di aver combattuto il nemico sui campi di battaglia, militando nei ranghi dei patrioti tra quegli uomini che hanno portato le armi per il trionfo della libertà, svolgendo operazioni offensive, compiendo atti di sabotaggio, fornendo informazioni militari. Col loro coraggio e la loro dedizione i patrioti italiani hanno contribuito validamente alla liberazione dell’Italia e alla grande causa di tutti gli uomini liberi. Nell’Italia rinata i possessori di questo attestato saranno acclamati come patrioti che hanno combattuto per l’onore e la libertà”.

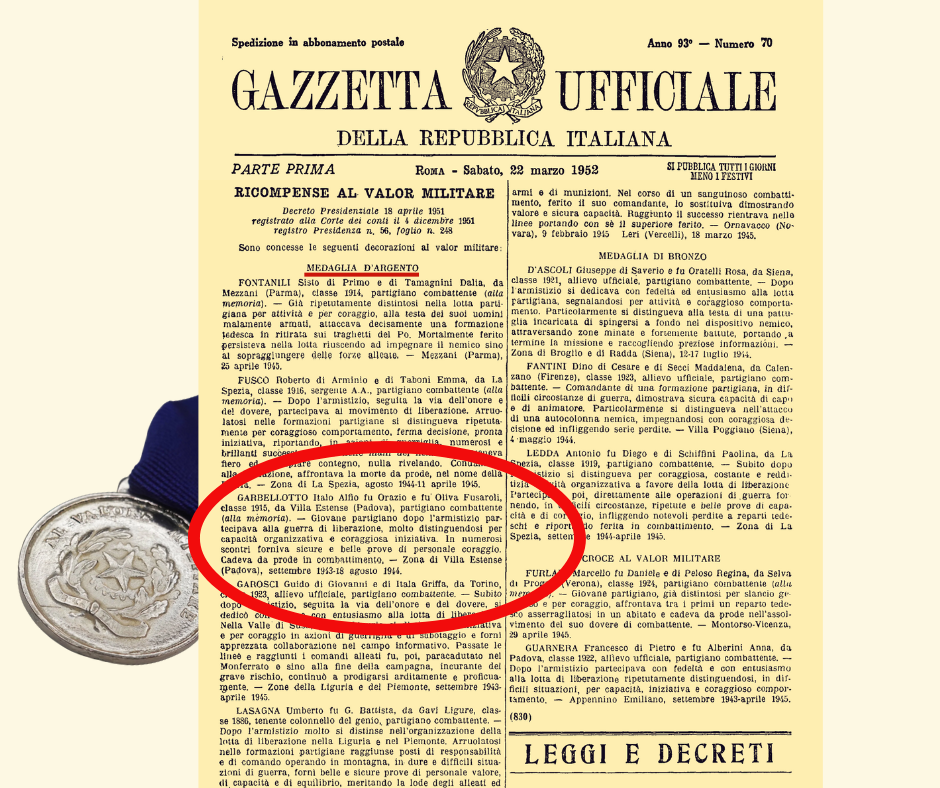

Il 23 febbraio 1967 (la data nei documenti sembra errata, alla luce delle successive onorificenze conferite) “È concessa al Partigiano Combattente alla Memoria Garbellotto Alfio – classe 1915 – la Croce al Merito di Guerra in seguito ad attività partigiana” “in riconoscimento dei sacrifici sostenuti nell’adempimento del dovere di guerra”. Il 22 marzo 1952 il Ministro della Difesa conferisce la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria al “Giovane partigiano [che] dopo l’armistizio partecipava alla guerra di liberazione molto distinguendosi per capacità organizzativa e coraggiosa iniziativa. In numerosi scontri forniva sicure e belle prove di personale coraggio. Cadeva da prode in combattimento – Zona di Villa Estense (Padova), settembre 1943 – 18 agosto 1944” (così motivata in G.U. n. 70 del 22/3/1952).

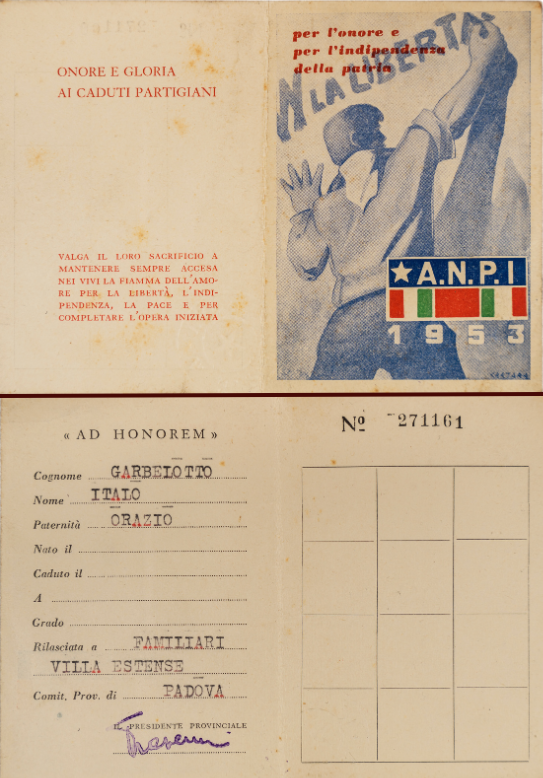

Ed è in memoria di Italo Alfio Garbellotto che alla madre Oliva Fusaroli e alla sorella Maria viene consegnata e confermata fino a quando rimarranno in vita la tessera di socie ad honorem dell’ANPI, in qualità di “Familiari dei Caduti nella guerra di Liberazione”. Ora è Angelo Ferro, figlio di Maria che prende il testimone per la memoria di una vicenda così dolorosa e lo assegna alle generazioni che verranno.

Bianca Tognolo, sezione ANPI “Amleto Rama” di Este e componente Comitato provinciale ANPI Padova

Bibliografia

Gabriele Coltro, I crimini di Salò, ed. goWare, Firenze 2020

La Divisione Garibaldina “F. Sabatucci” Padova (1943-1945) Testimonianze raccolte da Aronne Molinari Com.te della Divisione, Forcato Editore, Padova 1977

Angelo Ferro, Villa Estense nella cronache parrocchiali del ‘900, Melagrana. Quaderni di storia locale, Quaderno n.5, edizioni papergraf.it, 2017

Francesco Feltrin La lotta partigiana a Padova e nel suo territorio, Padova, Cleup, 2016

Tiziano Merlin, Lotta di classe e guerra di liberazione nell’estense-montagnanese: 25 luglio 1943-10 novembre 1944, Padova, Centro Studi Ettore Luccini, 1997

Francesco Selmin, La Resistenza tra Adige e Colli Euganei, Sommacampagna, Cierre, 2005

Fonti archivistiche

Brigata Garibaldi “F. Sabatucci” Padova. 10° Btg “Garbellotto, in Raccolta di documenti sulla Resistenza, busta 9, fascicolo 5.12, busta 22, fascicoli 22-3-1, 22-1-5, CASREC Padova

Distretto Militare di Padova: rubriche alfabetiche (1861-1945) e ruoli matricolari (1912-1945). Garbellotto Italo Alfio, matricola 63483, Inventario n.81 ASP

Brigata Garibaldina “Franco Sabatucci” – “Padova”. Relazione sull’attività svolta dalla Brigata Garibaldi “Padova, in Brigate Garibaldi 1943-1945. Con documentazione successiva trasmessa dall’archivio della direzione del PCI all’Istituto Gramsci nel 1959, in Archivi del Partito Comunista Italiano – Archivi della Resistenza, Fondazione Gramsci (copia digitale da dattiloscritto)

RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE dall’archivio della famiglia Garbellotto-Ferro, a cura di Enrico Fontana.

Pubblicato domenica 23 Febbraio 2025

Stampato il 19/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/italo-garbellotto-il-partigiano-che-un-compagno-traditore-ammazzo/