Era un pomeriggio di un giorno tra Natale e Capodanno e noi stavamo andando a conoscere Antonia, una signora di 97 anni che in quei giorni di festa era a casa del figlio a Fabriano (AN), dove l’abbiamo raggiunta. Al nostro arrivo siamo stati accolti dal figlio e dalla sua famiglia, che ci spiegarono che Antonia ci avrebbe aspettato a letto dove, di solito, il pomeriggio rimane a riposarsi. La raggiungemmo nella cameretta dove ci attendeva e facciamo la conoscenza di una bella signora con una folta chioma leonina, due occhi dolci e intelligentissimi e una voce calma e ferma.

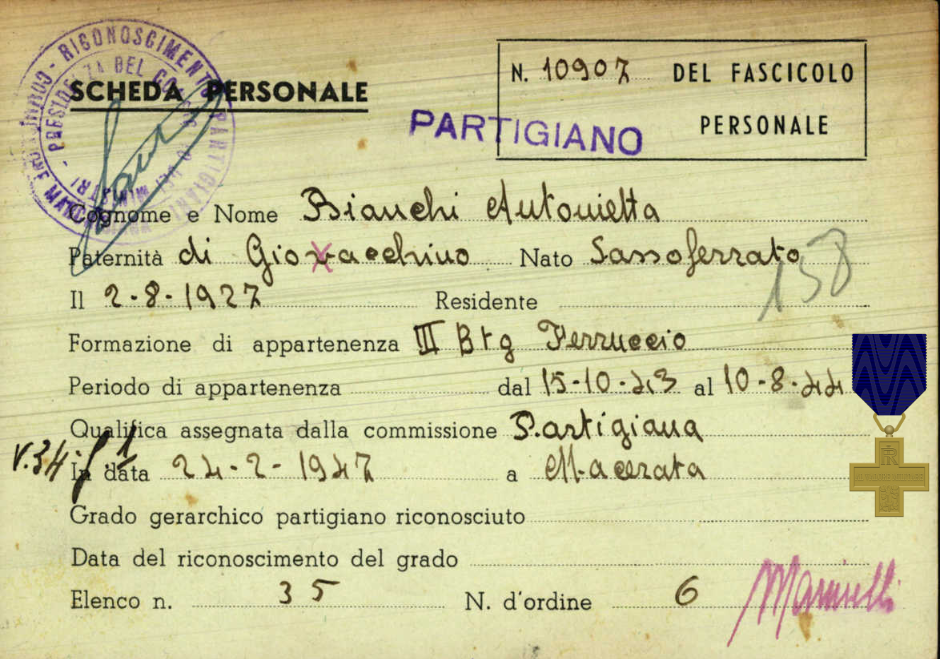

Antonia è una partigiana. Il suo attestato di riconoscimento come partigiana combattente e la sua croce di guerra testimoniano un periodo di lotta, nel terzo Battaglione Ferruccio della 5a Brigata Garibaldi, durato dal 15 ottobre 1943 al 10 agosto 1944. Castiglioni, frazione, di Sassoferrato (AN) si trova sulle pendici del Monte Strega che, con la sua forma così particolare, appunto somigliante al cappello di una strega, sovrasta tra le altre anche la cittadina di Sassoferrato, uno dei tanti luoghi dell’entroterra e dell’area montana che caratterizza il nostro Paese e che tanti eroi della Resistenza ha visto in azione.

Antonia è una partigiana. Il suo attestato di riconoscimento come partigiana combattente e la sua croce di guerra testimoniano un periodo di lotta, nel terzo Battaglione Ferruccio della 5a Brigata Garibaldi, durato dal 15 ottobre 1943 al 10 agosto 1944. Castiglioni, frazione, di Sassoferrato (AN) si trova sulle pendici del Monte Strega che, con la sua forma così particolare, appunto somigliante al cappello di una strega, sovrasta tra le altre anche la cittadina di Sassoferrato, uno dei tanti luoghi dell’entroterra e dell’area montana che caratterizza il nostro Paese e che tanti eroi della Resistenza ha visto in azione.

È qui che Antonia nasce il 2 agosto 1927 ed è qui che svolgerà la sua attività partigiana, sulle sue montagne. Ci racconta che lei trasmetteva i messaggi. Attraversava le campagne e i monti a piedi, spesso doveva guadare fiumi e torrenti con l’acqua che le arrivava alla vita e non portava mai nulla di scritto con sé, perché se l’avessero fermata e le avessero trovato addosso dei messaggi scritti sarebbe stata la fine per lei e per i suoi compagni. Per questo imparava a memoria tutto ciò che doveva trasmettere.

Comunque Antonia è riuscita a non farsi mai fermare perché quelli erano i suoi monti, lei lì c’era nata e si sapeva muovere con destrezza, quindi riusciva a evitare i controlli. Spesso, ci racconta, si nascondeva tra i solchi fatti in mezzo ai campi di grano per far scorrere nel modo corretto l’acqua piovana ed evitarne l’allagamento. In questo modo era più bassa del grano che la circondava, ed evitava che il nemico la vedesse.

Nel 1943 aveva 16 anni ed era stata coinvolta nella lotta di Liberazione dal babbo. Gioacchino Bianchi era emigrato negli Stati Uniti d’America da ragazzino e vi aveva trascorso quindici anni lavorando nelle miniere di carbone. Si ambienta benissimo in America, ne ama il clima di libertà e di apertura mentale che vi si respira. Non c’è quindi da stupirsi se quando torna in Italia non riesce ad abituarsi alla mancanza di libertà e alla repressione dei diritti che opera il regime fascista.

Nel 1943 aveva 16 anni ed era stata coinvolta nella lotta di Liberazione dal babbo. Gioacchino Bianchi era emigrato negli Stati Uniti d’America da ragazzino e vi aveva trascorso quindici anni lavorando nelle miniere di carbone. Si ambienta benissimo in America, ne ama il clima di libertà e di apertura mentale che vi si respira. Non c’è quindi da stupirsi se quando torna in Italia non riesce ad abituarsi alla mancanza di libertà e alla repressione dei diritti che opera il regime fascista.

Regime che non permette facilmente di uscire dal Paese e che quindi costringe Gioacchino, che dal suo ritorno in Italia tutti chiamano Jack, a rimanere nella sua Castiglioni, dove la famiglia Bianchi, di origine romagnola, risiede dagli anni Settanta del 1800. Qui si costruisce la sua famiglia, si sposa e dall’unione nasce Antonia, figlia unica.

È lei a raccontarci che sua mamma era sempre molto preoccupata per il marito, perché lui non faceva sforzi particolari per nascondere la sua fede antifascista e “rispondeva” a chi lo provocava. È naturale quindi che Gioacchino sia stato un partigiano della prima ora e che sia stato insignito della qualifica di partigiano combattente riconosciuto con lo stesso periodo della figlia, chiaramente: cioè dall’inizio della Resistenza in armi, in pratica, fino al passaggio del fronte nella zona, tra fine luglio e agosto del 1944.

Gioacchino era stato in America, quindi parlava e comprendeva alla perfezione l’inglese. Un giorno incontrò un gruppo di tre inglesi che chiedevano informazioni. Arrivavano dalla Toscana e volevano raggiungere Cassino. La famiglia Bianchi li ospita a casa propria finché il gruppo riparte per la sua destinazione. Parliamo dei giorni immediatamente successivi all’armistizio. Così cominciò tutto per Antonia e Gioacchino. Così cominciò tutto per tanti altri.

Gioacchino era stato in America, quindi parlava e comprendeva alla perfezione l’inglese. Un giorno incontrò un gruppo di tre inglesi che chiedevano informazioni. Arrivavano dalla Toscana e volevano raggiungere Cassino. La famiglia Bianchi li ospita a casa propria finché il gruppo riparte per la sua destinazione. Parliamo dei giorni immediatamente successivi all’armistizio. Così cominciò tutto per Antonia e Gioacchino. Così cominciò tutto per tanti altri.

La famiglia diede ospitalità anche al generale Loretelli, il quale dopo l’8 settembre non poteva più farsi vedere in giro in uniforme e al quale quindi Gioacchino presta i vestiti, per aiutarlo a dare meno nell’occhio. Qualche tempo dopo questo episodio, una notte arrivò un’auto da Cassino con un uomo a bordo che cercava proprio Gioacchino. Si chiamava Orlandini, e potrebbe essere Carlo Orlandini, nome di battaglia Bingo. Ormai è chiaro che Gioacchino è un uomo fidato, e infatti da questo momento diventò un punto di riferimento per gli Alleati, un collegamento fondamentale che durò fino al passaggio del fronte nella zona.

Per un periodo Antonia e Gioacchino hanno vissuto su al Monte Strega, vicino a una sorgente d’acqua per avere sempre da bere a portata di mano. Antonia ricorda che grazie all’aiuto di alcuni parenti erano riusciti a costruirsi lassù una piccola capanna, tagliando gli alberi e sistemando un paio di materassi. Ci racconta che la loro cagnetta, Venere, li andava a trovare fiutando il loro odore, ma che i due avevano giustamente paura di essere scoperti e raccomandavano anche a lei di camminare senza far rumore. Dal paese facevano loro arrivare il necessario, tutti erano d’accordo con le idee di padre e figlia ma i più compromessi erano loro. Erano Antonia e Gioacchino a rischiare concretamente, ma il paese non ha mai fatto la spia.

La mamma di Antonia, per quanto era diventato pericoloso per loro stare lì, si è dovuta allontanare ed è tornata alla casa del padre, abbastanza lontano dal paese. Da lì usciva pochissimo, sperando di salvarsi, anche perché non aveva lo stesso cognome e Gioacchino e Antonia erano conosciuti come “i Bianchi”. Dopo essere stati sullo Strega i due vengono accompagnati da altri parenti della famiglia Bianchi, anche loro partigiani, nel non molto distante paese di Murazzano, presso una zia di Antonia che li nasconde, salvandoli. Antonia ci tiene a dire che se si sono salvati lo devono ai paesani, che li hanno protetti e nascosti, come quella volta che quando i fascisti li erano andati a cercare in paese tutti hanno detto che i Bianchi se ne erano andati e non hanno svelato il loro nascondiglio. Se avessero agito diversamente, magari per paura, padre e figlia sarebbero stati catturati e fucilati.

La mamma di Antonia, per quanto era diventato pericoloso per loro stare lì, si è dovuta allontanare ed è tornata alla casa del padre, abbastanza lontano dal paese. Da lì usciva pochissimo, sperando di salvarsi, anche perché non aveva lo stesso cognome e Gioacchino e Antonia erano conosciuti come “i Bianchi”. Dopo essere stati sullo Strega i due vengono accompagnati da altri parenti della famiglia Bianchi, anche loro partigiani, nel non molto distante paese di Murazzano, presso una zia di Antonia che li nasconde, salvandoli. Antonia ci tiene a dire che se si sono salvati lo devono ai paesani, che li hanno protetti e nascosti, come quella volta che quando i fascisti li erano andati a cercare in paese tutti hanno detto che i Bianchi se ne erano andati e non hanno svelato il loro nascondiglio. Se avessero agito diversamente, magari per paura, padre e figlia sarebbero stati catturati e fucilati.

Quando siamo andati da Antonia credevamo di andare a conoscere solo la sua storia, e invece abbiamo scoperto anche quella del padre. Ci ha commosso la purezza del sentimento patriottico di Gioacchino e Antonia, che decidono di fare la cosa giusta insieme. Un padre e una figlia che decidono di fare la propria parte, mettendo a rischio la vita, per creare un’Italia nuova, libera.

Abbiamo avuto però anche un’altra sorpresa. Antonia e suo figlio Giuseppe ci raccontano che il padre di Giuseppe, il marito di Antonia, che ancora non conosceva ai tempi in cui faceva la partigiana, ha anche lui dato il suo contributo di dolore nel periodo buio che segue l’8 settembre. Antonia e Gioacchino stavano entrando in contatto con il generale Loretelli, che cercava un nascondiglio e lo trovò a casa loro, e in quello stesso momento Elio Pallotta, nato a Sassoferrato (AN) il 15 ottobre 1921, e che anni dopo diverrà il marito di Antonia, è un militare che dopo l’annuncio dell’armistizio rimane bloccato, come altre migliaia di soldati italiani che vengono abbandonati a se stessi senza indicazioni su come comportarsi con le truppe tedesche che fino al giorno prima erano alleate e che ora sono nemiche. Elio seguirà la sorte di altre migliaia di soldati italiani che si rifiutarono di continuare a combattere accanto ai fascisti e ai tedeschi.

Verrà deportato in un campo di lavoro in Germania, vicino Berlino. È un IMI, un internato militare. Con la definizione di IMI le autorità tedesche definiscono i soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori tedeschi dopo la firma dell’armistizio dell’Italia. Agli internati militari italiani non viene nemmeno riconosciuto lo status di prigionieri di guerra, per non riconoscere loro le garanzie sancite dalla Convenzione di Ginevra. Vengono utilizzati come manodopera coatta nella produzione bellica senza poter contare sulle tutele che sarebbero dovute spettare loro dalla Croce Rossa. È la sorte di circa 600mila soldati italiani che rifiutano l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana.

Il sergente Francesco “Ceco” Baroni, internato in Germania (in “Soldati italiani dopo il settembre 1943” di Mario Rigoni Stern), guardando le sentinelle che li controllavano da dietro i reticolati commenta: “Sono loro i prigionieri di Hitler e Mussolini, non noi. Noi ad Hitler e Mussolini diciamo no, anche quando vogliono prenderci per la fame”. In effetti le condizioni di vita e di lavoro nei campi erano durissime, tanti purtroppo morirono, molti si ammalarono ed anche se sono sopravvissuti si sono portati dietro per tutta la vita i segni della terribile prigionia. È quello che accadde ad Elio, che riuscì a tornare a casa alla fine della guerra e a riprendere il suo lavoro come impiegato comunale di Sassoferrato. Ed è proprio mentre era al lavoro che conobbe Antonia, che nel frattempo aveva preso il diploma per diventare maestra e stava andando in Comune per sistemare tutta la burocrazia necessaria per cominciare ad insegnare. Elio se ne innamorò subito, la conquistò e si sposarono. Ebbero due figli, entrambi continuano a lavorare, Antonia sarà la maestra di generazioni di sassoferratesi, e sono una famiglia felice.

Il fisico di Elio però non si è mai ripreso completamente, le valvole del suo cuore sono state consumate dai grandi sforzi della prigionia e così morì giovanissimo, lasciando Antonia vedova, sola con due figli piccoli. La famiglia Bianchi-Pallotta è una famiglia che ha dato tanto per cambiare un’Italia che non andava bene, per consegnarci un Paese libero, democratico, in cui fossimo tutti uguali. Antonia ci dice che in tante occasioni ha avuto paura, che gli incubi l’hanno tormentata per molto tempo dopo la fine della guerra: rivedeva le battaglie, le persone uccise, i rischi corsi. Con una semplicità disarmante, però, dice che loro hanno fatto quello che reputavano giusto fare, perché andava fatto. Con orgoglio afferma di non aver mai avuto dubbi sulla sua scelta. Una scelta non facile ma necessaria, l’unica possibile. Ci racconta così la sua emozione quando ha potuto andare a votare, ci dice che loro hanno fatto tutto per arrivare lì, a quei diritti che forse noi oggi diamo un po’ troppo per scontati e trattiamo con vergognosa superficialità.

Il fisico di Elio però non si è mai ripreso completamente, le valvole del suo cuore sono state consumate dai grandi sforzi della prigionia e così morì giovanissimo, lasciando Antonia vedova, sola con due figli piccoli. La famiglia Bianchi-Pallotta è una famiglia che ha dato tanto per cambiare un’Italia che non andava bene, per consegnarci un Paese libero, democratico, in cui fossimo tutti uguali. Antonia ci dice che in tante occasioni ha avuto paura, che gli incubi l’hanno tormentata per molto tempo dopo la fine della guerra: rivedeva le battaglie, le persone uccise, i rischi corsi. Con una semplicità disarmante, però, dice che loro hanno fatto quello che reputavano giusto fare, perché andava fatto. Con orgoglio afferma di non aver mai avuto dubbi sulla sua scelta. Una scelta non facile ma necessaria, l’unica possibile. Ci racconta così la sua emozione quando ha potuto andare a votare, ci dice che loro hanno fatto tutto per arrivare lì, a quei diritti che forse noi oggi diamo un po’ troppo per scontati e trattiamo con vergognosa superficialità.

Quando le chiediamo cosa pensa di come va il mondo oggi ci risponde che non le piace tanto perché vede che ormai non c’è più rispetto per nulla e per nessuno. Le persone come Antonia, Gioacchino ed Elio ci hanno lasciato una grande eredità, di cui siamo chiamati ad essere degni. Oggi più che in altri momenti storici, forse, dobbiamo avere la capacità di saper riportare nel corretto paradigma l’immensità dei valori civili, sociali, democratici e pacifisti che la Resistenza ci ha consegnato. Lo dobbiamo ad Antonia, a Gioacchino, a Elio e a tutti gli altri.

Quando le chiediamo cosa pensa di come va il mondo oggi ci risponde che non le piace tanto perché vede che ormai non c’è più rispetto per nulla e per nessuno. Le persone come Antonia, Gioacchino ed Elio ci hanno lasciato una grande eredità, di cui siamo chiamati ad essere degni. Oggi più che in altri momenti storici, forse, dobbiamo avere la capacità di saper riportare nel corretto paradigma l’immensità dei valori civili, sociali, democratici e pacifisti che la Resistenza ci ha consegnato. Lo dobbiamo ad Antonia, a Gioacchino, a Elio e a tutti gli altri.

Nicia Pagnani, presidente provinciale ANPI Ancona

Pubblicato mercoledì 22 Gennaio 2025

Stampato il 22/01/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/i-ricordi-di-antonia-bianchi-la-partigiana-che-a-sedici-anni-sali-in-montagna-con-il-padre/