“Del momento in cui rientrai in Italia, ricordo il profumo”. È così che il signor Luigi Rossi ricorda la fine della prigionia e l’inizio di una nuova vita: in un’Italia libera, tutta da ricostruire. Erano passati quasi due anni da quando, dopo l’8 settembre del 1943, data della comunicazione ufficiale dell’armistizio, Luigi divenne un’Internato Militare Italiano (Imi). Lasciati senza ordini dai vertici politici e delle Forze armate regie, i soldati e gli ufficiali catturati dagli ex alleati sono considerati disertori oppure franchi tiratori, giustiziabili se resistenti (in molti casi verranno trucidati, come a Cefalonia). La classificazione di Imi, e non di prigionieri di guerra, è decisa unilateralmente da Hitler e accettata passivamente dalla Rsi.

Luigi era nato il 4 dicembre del 1925 in una famiglia numerosa: 6 figli maschi e 4 femmine. Il padre era titolare di un candeggio e Luigi frequentò le elementari in collegio e poi ragioneria a Monza. Come molti giovani in quegli anni, non ancora diciottenne, fu chiamato alle armi. Fece prima un periodo a Milano e poi fu trasferito a Cremona nel gruppo Genio/telefonia.

Come diventò un Imi?

Un giorno eravamo sull’Appennino per stendere dei fili elettrici, vicino ad Aulla. Ci dissero che dovevamo andare in un teatro in paese e lì, quando si alzò il sipario, comparvero i tedeschi con le mitragliatrici puntate. La sera stessa partimmo per la Germania. Si partiva sempre la sera, perché di giorno le rotaie servivano per trasportare merci. Eravamo un sacco di gente e fummo stipati in 6 piccoli vagoni: può immaginare come si stava. Dopo una settimana arrivammo a Kattowitz (in Polonia). Appena arrivati ci tolsero tutto, anche il nostro nome.

Ad ognuno di noi fu assegnato un numero, anzi ognuno di noi diventò un numero. Il mio era 5205, bisognava ricordarselo: il nome non esisteva più. Qui restai poco tempo, perché era un centro di smistamento. Le aziende vi si recavano per chiedere manodopera. Mi mandarono quindi a lavorare in una miniera di lignite a Gadewitz (tra Lipsia e Dresda). Era una miniera a cielo aperto, enorme e profonda. C’erano solo uomini, nessuna donna. Io dovevo occuparmi della manutenzione insieme a un gruppo di polacchi. Due di loro mi aiutarono molto. Bisognava essere precisi. La lignite serviva per la corrente. Si lavorava a turni, il primo era dalle 6 alle 18. Prima di andare a lavorare si passava dalla cucina a prendere un pasto, che ci doveva bastare per tutto il giorno. Si trattava di un mestolo di minestra e un pezzo di pane.

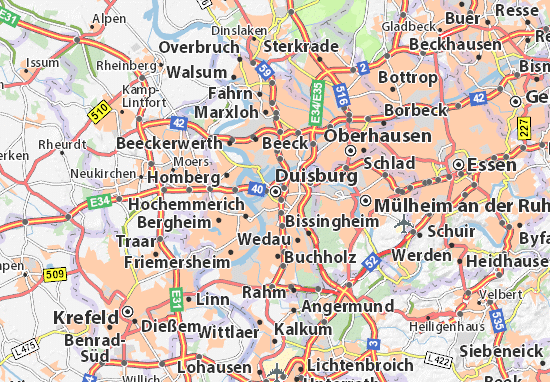

Restai lì 4 mesi, poi mi mandarono a Duisburg nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Mi occupai di rimettere in sesto lo scalo merci. Dovevo tenere in ordine i binari, fondamentali per i trasporti. Eravamo sistemati in baracche fuori città, ciascuna di 9 metri per 6 e dentro eravamo 20 persone. Il cibo era sempre scarsissimo: un mestolo di brodo, tre fette di pane. A volte un po’ di melassa. In questo campo eravamo sia uomini che donne. Le donne erano principalmente russe e facevano lo stesso lavoro degli uomini. Gli italiani per la maggior parte venivano dalla Sicilia o dalla Calabria. Io ero il più giovane di tutti. Dovevamo indossare la divisa che avevamo in Italia.

Ricorda un momento particolare durante la prigionia?

Sì, rammento bene una volta in cui arrivò il capo del campo e disse di andare nel rifugio perché stavano per bombardare. Quando arrivammo dentro il rifugio, gli altri tedeschi ci guardarono male e noi decidemmo di uscire. Andammo via perché avevamo ancora la nostra dignità. Loro non conoscevano il significato della dignità, ma noi sì.

Ricordo anche un altro momento durante la prigionia, la notte di Natale. Non avevamo lavorato e mentre aspettavamo la zuppa, sentii il rombo delle “fortezze volanti” che si scontrarono con i caccia tedeschi. Noi li guardavamo con angoscia, perché nonostante la guerra speravamo che almeno il giorno di Natale avrebbero risparmiato la popolazione dai bombardamenti. Natale non è un giorno qualunque.

A proposito del Natale, ricordo di aver letto il racconto di Carlo Bergonzi, dal dopoguerra tenore tra i più grandi interpreti del repertorio verdiano, amico di Pavarotti. Diciannovenne studente di musica, durante la guerra venne deportato in un lager. La notte di Natale gli fu dato il permesso di cantare alla messa del campo. Cantò l’Ave Maria di Schubert e il comandante, rimasto colpito dalla sua bravura, gli chiese di andare il giorno dopo a casa sua a cantare per i suoi familiari. Lui, scortato dai militari, andò in quella casa e come ricompensa gli diedero 3 fette di pane…

Lei riuscì a scappare dal campo. Quando?

A Duisburg, il fronte era al di là del Reno. Con l’avanzare degli Alleati, gli occupanti dei campi della zona vennero trasferiti all’interno. In un primo momento ci fecero camminare, ma la distanza era enorme e quindi ci caricarono sui vagoni. La mattina però avevano bombardato la linea e quindi ci fecero proseguire di nuovo a piedi. In cielo sopra di noi c’era un velivolo americano che ci vide in divisa e iniziò a bombardare. Approfittando di questo riuscii a scappare. Pensai di essere da solo e invece la sera incontrai altri 15 compagni, anche loro fuggiti durante i bombardamenti. Ci ritrovammo in un villaggio in mezzo ai campi. La prima notte la passammo in una baracca, poi la mattina vidi una grande fattoria e decidemmo di chiedere ospitalità. Andai io perché un po’ conoscevo la lingua. I proprietari erano una coppia molto anziana, aiutata nella gestione della campagna da alcune ragazze russe. I campi erano pieni di buche, così spiegai loro che li avremmo aiutati con i lavori più pesanti in cambio di ospitalità. Il marito acconsentì, probabilmente perché sentiva i colpi dei liberatori vicini. L’accordo era di andare la mattina presto nei campi, riempire le buche e la sera rientrare nel fienile per dormire. Non saremmo mai dovuti entrare nella casa fattoria, per farci notare il meno possibile. Le ragazze ci portarono il cibo la mattina e la sera. Lì restammo circa un mese, era il marzo del 1945.

Il 1° aprile 1945 sentii un rumore diverso dal solito, era una camionetta con 2 soldati americani.

Ci videro ridotti male, io pesavo 45 chili. Ci dissero che a Dorsten, a circa 5 Km da dove ci trovavamo, c’era l’ospedale americano e andammo subito. Almeno avremmo dormito su delle brandine.

Il comandante dell’ospedale era un italo-americano che ci diede il compito di aiutare in cucina. Avevamo sempre 200 chili di patate da sbucciare. Il cibo al campo consisteva in latte, biscotti, pagnotta, scatolette e poco altro. Vi restammo per circa un mese, perché i russi non volevano lavorare con noi. Fummo trasferiti in un altro campo guidato da inglesi, facemmo conoscenza con i macellai della zona e di notte uccidevamo le vacche del campo e procuravamo il cibo extra così.

Ci racconta il ritorno a casa?

Pian piano gli Alleati organizzarono il nostro rientro a casa. Ci divisero per nazionalità, noi partimmo in agosto. Ci diedero un tesserino con il nome, un numero e la diversa destinazione: Italia del nord o Italia del sud. Alla frontiera, prima di rientrare in Patria, ci spruzzarono il ddt, un pesticida, per disinfettarci. Arrivati a Verona, trovammo dei volontari che indirizzavano gli italiani che dovevano andare a nord sui camion e gli italiani diretti al sud sui treni. C’erano anche dei volontari che davano un piatto di spaghetti.

Ricordo il profumo, il mese di agosto era il momento di maturazione della frutta. Era una sensazione bellissima. I camion si fermavano nelle città principali, il mio faceva tappa a Milano, poi ne presi un altro per Monza. L’ultimo tratto lo feci a piedi fino a Villasanta.

Un signore in bici mi vide e mi riconobbe. Quindi tornò di corsa indietro e avvisò casa mia.

La mia famiglia non aveva mie notizie dal giorno della cattura. Avevano chiesto anche in Vaticano, ma non avevano ricevuto alcuna risposta. Non ero mai riuscito a contattare i miei familiari, perché mi avevano trasferito diverse volte.

Quella mattina mi corse incontro tutta la tribù; mancava solo mio fratello Italo, perché era in ospedale a Varenna. Quindici giorni dopo il mio ritorno arrivo la lettera della Croce Rossa Italiana che annunciava alla mia famiglia la mia morte. Evidentemente era un errore.

Come riuscì a ricostruire la sua vita dopo la guerra?

Fino al 1969 lavorai nell’impresa di famiglia, in seguito andai a lavorare in una impresa chimica. Ho sempre voluto distinguermi, fare bene, imparare ciò che non conoscevo. Ho avuto una vita piena. Io e mia moglie ci sposammo nel 1958, il prossimo anno festeggeremo 60 anni di matrimonio. Oggi in famiglia siamo ben 98. Tutti gli anni abbiamo fatto un viaggio all’estero.

Ho passato dei mesi abbastanza duri da Imi, ma me la sono cavata.

La storia dei militari italiani deportati in Germania è stata per anni dimenticata. Oggi noi sappiamo che furono oltre 650mila.

Si cominciò a parlare solo dopo molti anni dalla fine della guerra della deportazione politica, religiosa e degli internati militari. Ricordo quando, nel 1995, una signora ebrea di Milano, la signora Snider, disse che capì che era giunto il momento di raccontare la sua storia, perché una amica, vedendo i numeri sul suo braccio, pensò se li fosse scritti per ricordare qualcosa. Così la signora Snider inizio a raccontare la sua storia.

La condizione dei militari italiani era diversa da quella dai deportati per motivi politici o religiosi, ecc. Infatti, nel giugno ’44 Mussolini incontro Hitler e definirono i militari “lavoratori coatti”. Questo pregiudicò la nostra posizione quando, nel 1997, la Germania offrì alle persone ex deportate una cifra rilevante come ricompensa. Avremmo dovuto mandare dei documenti che attestassero la nostra presenza nei campi durante la guerra.

Noi mandammo tutta la documentazione all’OIM, Organizzazione internazionale per le migrazioni, che da Roma si trasferì a Ginevra nel 2000.

Loro risposero che i documenti effettivamente confermavano la nostra deportazione, ma in quanto militari italiani il nostro status era di “lavoratori coatti”, non deportati. Quindi non avevamo diritto al risarcimento. Alcuni fecero ricorso, ma io pensai che sarebbe stato inutile.

Negli anni 90 c’erano piccoli gruppi di ex deportati a Milano che si riunivano, poi si decise di costituire, con Carlo Magni e D’Amico, la sezione Anei a Monza, attiva fino al 2010. Usavamo la sede in comune con gli Alpini.

Luigi Rossi ha raccontato per anni nelle scuole la sua esperienza e ha donato il materiale storico raccolto durante la sua vita alla biblioteca di Villasanta, dove il 13 settembre del 2013 è stato inaugurato l’archivio storico.

Emanuela Manco, componente del Coordinamento donne Anpi

Pubblicato giovedì 21 Dicembre 2017

Stampato il 03/04/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ultime-news/ognuno-divento-un-numero/