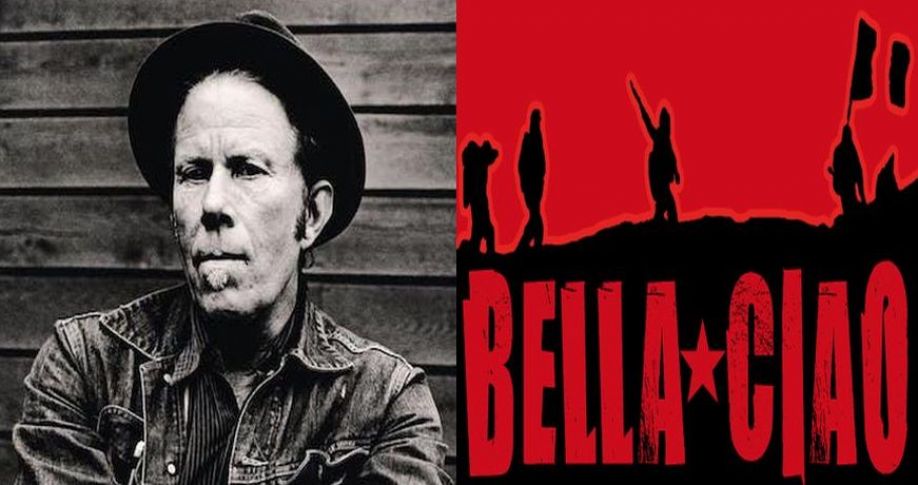

Tom Waits

La voce di Tom Waits è come se fosse stata immersa in un tino di whiskey, poi appesa in un affumicatoio per qualche mese e infine portata fuori e investita con una macchina.

Daniel Durchholz

Che Bella ciao sia diventata la canzone simbolo della Resistenza e dell’antifascismo, si sa. Come si sa che venne intonata ancora in occasione di lotte e proteste sociali, come quelle operaie e studentesche del ’68 e negli anni dell’autunno caldo. Anche che sia stata tradotta in tutte le lingue esistenti al mondo, tanto da diventare un universale inno alla libertà.

E se delle peripezie di questo canto già abbiamo scritto lungamente, ricordando i tanti, tantissimi artisti che durante la loro carriera ne hanno onorato la memoria facendone una personale versione. Ora, a quel lungo elenco di cover, possiamo aggiungerne una eclatante: quella del gigante della musica cantautorale americana Tom Waits.

Si trova nell’album Songs Of Resistance 1942-2018, appena uscito per la ANTI-Records, prodotto dallo storico chitarrista di Waits, Marc Ribot. Obiettivo dichiarato: protestare contro la politica di Trump. Il disco, infatti, è una raccolta di composizioni originali e diversi brani tratti dalla tradizione antifascista della Seconda guerra mondiale, dal movimento per i diritti civili degli Stati Uniti, insieme ad alcune ballate di protesta messicane. Come a voler manifestare una ormai definitiva insofferenza di fronte a scelte di governo ritenute antidemocratiche, guerrafondaie, fasciste. In copertina la fotografia di una città in macerie. Di fronte alle quali però non si può più continuare a voltare le spalle. Occorre ribellarsi. Anche cantando.

Perché la canzone, deve aver pensato Ribot, può ancora servire a smuovere coscienze, aiutare a vedere meglio la realtà. Può chiamare a raccolta una comunità sempre più ampia pronta a dare voce alla propria protesta. La stessa che Joan Baez e Bob Dylan il 28 agosto 1963 lanciarono durante la marcia su Washington, trascinando migliaia di persone che intonarono We shall overcome, canto antimilitarista diventato simbolo della contestazione della guerra in Vietnam.

Tra i tanti brani dell’album, dunque, Ribot ha inserito per esempio We are soldiers in the army di Pete Seeger, canto che invoca la lotta, alla necessità di combattere e di reagire: We are Soldiers, /In the army, /We have to fight, /Although we have to cry /We have to hold up the bloodstained banner /We have to hold it up /Until we Die!;

o The Militant Ecologist che, invece, si richiama a Fischia il vento;

fino a riproporre un canto sulla figura di John Brown, l’attivista sostenitore dell’insurrezione armata quale unica possibilità per rovesciare l’istituzione della schiavitù negli Stati Uniti d’America.

Numerose le collaborazioni importanti: dalla cantante statunitense Fay Victor, al cantautore e attivista politico Steve Earle, alla giovane country-alternative folk singer Tift Merritt. E poi l’artista transgender Justin Vivian Bond fino alla flautista performer e front-woman dell’afrobeat ensemble Underground System, Domenica Fossati. Spicca, naturalmente, l’amico-collega Tom Waits, la cui interpretazione del canto partigiano è stata scelta quale singolo di lancio. Una versione desolata e desolante, scarna e rarefatta come da tradizione delle ballate più riuscire di Waits, che colora il tutto con la sua inconfondibile voce. La canzone è accompagnata da un video che traspone la lotta antifascista evocata dal brano ai giorni nostri. Ci sono le recenti proteste antirazziste contro la politica di tolleranza zero messa in capo da Trump, intesa a scoraggiare l’arrivo negli Stati Uniti di immigrati clandestini, facendo sì che quasi duemila bambini fossero separati dai loro genitori. Le proteste per l’abolizione della Immigration and Customs Enforcement e la lotta quotidiana della fascia più povera della popolazione americana. Nel finale un senzatetto, da sempre eroe protagonista delle canzoni di Waits, chiede l’elemosina ed esibisce un cartello con la scritta Screw Donald Trump, non molto diverso da Fottiti, Donald Trump.

Temi, dunque, ben presenti nella poetica di Waits, che da sempre ha dato voce agli ultimi della Terra. Dagli albori della sua scrittura, nelle sue canzoni trovano posto traversie di diseredati dalla vita, disavventure di barboni alla ricerca di un posto in cui stare, peripezie di prostitute e spogliarelliste, di cameriere tristi, di marinai divorati dalla nostalgia di casa, di commessi viaggiatori sfortunati, di “chiunque cerchi rifugio dalle delusioni della vita nel fondo di un bicchiere” [Jacobs, Wild years, p. 18].

Quella raccontata da Waits, infatti, è l’America degli sconfitti, degli emarginati, delle anime perdute con cui l’artista entra in empatia. Mai li giudica o li guarda dall’alto al basso, rispettandone invece il dolore e le debolezze. E nelle loro vite travagliate fa emergere la forza e la nobiltà di chi, nonostante tutto, non si è mai arreso alla sopravvivenza e alla compassione.

Subito nei primi dischi, pubblicati negli anni Sessanta, emerge questo mondo popolato da reietti, uomini e donne della strada che per un motivo o per l’altro a un certo puto della loro vita perdono il lavoro, il denaro, anche la testa, per amore. Mai, però, la dignità.

È un mondo nel quale Waits si aggira coltivando, di quei derelitti, abitudini, comportamenti e aspetto esteriore: “Si vestiva male – scrive Paul Mahler – e quando andava in tour pretendeva di alloggiare esclusivamente in posti malsani. Come casa si era scelto una stanza nel famigerato motel Tropicana di West Hollywood, meglio noto come il luogo in cui il cantante soul Sam Cooke venne ammazzato a colpi di pistola. Al posto del frigorifero c’era un pianoforte e la cucina a gas veniva usata solo come un grosso accendino” [Mahler, Tom Waits, Il fantasma del sabato sera, p. 268].

Una vita all’insegna della trasgressione, quella di Waits, in cui non sono mancati alcol, condanne, qualche notte in carcere. Per un certo tempo quella vita dissoluta tanto ben descritta nelle sue canzoni è stata l’ambientazione reale della sue notti: “Volevo capire cosa significasse vivere sulla strada come tutti i miei amati veterani, quindi bazzicavo nelle bettole per catturarne l’atmosfera e i fantasmi”, dirà. [Mahler, Tom Waits, p. 268].

Il suo primo album, Closing Time, del 1973, Waits lo accompagna con una biografia di presentazione che costruisce di sé un’immagine quasi mitologica, certamente di adulto mai stato bambino. Ne farà una gag da palcoscenico, poco tempo dopo, raccontandosi così: “Sono nato in tenera età sul sedile posteriore di un taxi giallo, nel parcheggio dell’ospedale Murphy, a Whittier. Non è facile per un bambino crescere a Whittier. Mi toccò dover prendere decisioni molto presto. La prima cosa che feci fu pagare una corsa tipo un dollaro e ottantacinque segnati sul tassametro. Non appena uscito dal taxi mi misi a cercare un lavoro. L’unico posto che riuscii a ottenere per un po’ di tempo fu come sindacalista al reparto maternità. Poi mi licenziarono e io rimasi un po’ disilluso dal sindacato [Jacobs, p. 23].

Il suo primo album, Closing Time, del 1973, Waits lo accompagna con una biografia di presentazione che costruisce di sé un’immagine quasi mitologica, certamente di adulto mai stato bambino. Ne farà una gag da palcoscenico, poco tempo dopo, raccontandosi così: “Sono nato in tenera età sul sedile posteriore di un taxi giallo, nel parcheggio dell’ospedale Murphy, a Whittier. Non è facile per un bambino crescere a Whittier. Mi toccò dover prendere decisioni molto presto. La prima cosa che feci fu pagare una corsa tipo un dollaro e ottantacinque segnati sul tassametro. Non appena uscito dal taxi mi misi a cercare un lavoro. L’unico posto che riuscii a ottenere per un po’ di tempo fu come sindacalista al reparto maternità. Poi mi licenziarono e io rimasi un po’ disilluso dal sindacato [Jacobs, p. 23].

Di sicuro si sa che Alan Thomas Waits è nato il 7 dicembre 1949 all’ospedale di Pomona, sobborgo di Los Angeles vicino a Whittier. I genitori, Frank e Alma sono entrambi insegnanti. Alma è di origine norvegese, Frak ha sangue scozzese e irlandese. È lui a insegnare a Tom la musica, appassionato di canti messicani e strimpellatore di chitarra. Alma, invece canta e incoraggia il figlio allo studio del pianoforte.

Waits prenderà lezioni da un vicino di casa a imparerà a suonare la chitarra da un amico d’infanzia, oltre che dal padre. Poi ci sono gli zii Vernon e Robert. L’uno canta con voce roca e cavernosa, l’altro suona organo e pianoforte. Un’infanzia tranquilla che tuttavia viene interrotta dal divorzio dei genitori e dal trasferimento, con le sorelle e la madre, a Chula Vista, California. Ma questo trasloco è la svolta nella vita di Waits, la scintilla che accende la sua voglia di scrivere canzoni. In quel sudicio sobborgo di San Diego, vicino al confine messicano, nei pressi della sua nuova sistemazione, Waits entra in contato con un mondo fino allora sconosciuto che lo affascina enormemente. Un mondo popolato da frequentatori di bordelli, ballerine di night club, gangster e malavitosi, pescatori, ragazzi come lui cresciuti senza padre.

Per guadagnare qualche spicciolo fa i lavori più disparati: portiere, cuoco, lavapiatti nel ristorante Napoleone Pizza House, fattorino, benzinaio. Quei soldi gli permettono di frequentare il sobborgo e di sprofondare sempre di più in quell’inferno notturno alla periferia di San Diego. Ma non solo. Lavorando in una coffee house, l’Heritage, Waits ascolta e conosce una grande varietà di stili musicali: in quel locale si esibiscono rockettari, artisti folk, blues, jazz, country. Resterà ipnotizzato dalle parole di testi di Bob Dylan. E poco dopo dagli scritti di Jack Kerouac, Charles Bukowski, Allen Ginsberg, William Borroughs, tutti gli scrittori della beat generation. Forse anche per questo, per questo interesse narrativo, scriverà canzoni che raccontano storie. Canzoni che molto spesso sono il risultato di un’attività a cui Waits si dedica anima e corpo: origliare la gente. Ascoltare i drammi, i problemi quotidiani di chi deve tirare a campare, della povera gente che popola quei bassifondi. Questo gli offre l’opportunità di conoscere nel profondo uno strato una umanità fino a quel momento rimasta inascoltata.

Con il primo repertorio che mette in piedi si esibisce nei localacci della zona, nelle bettole fumose dove il compenso si traduce in numero di bicchieri di whiskey e sigarette. Ma risulta subito straordinario e poco dopo viene ingaggiato al Troubadour, nightclub di Los Angeles in cui si esibiscono artisti come Tim Buckley, Bruce Springsteen e Rickie Lee Jones. Nel 1971, durante un concerto, ad ascoltarlo è niente meno che Herb Cohen, manager di Frank Zappa, Tim Buckley, Linda Ronstadt. Comprende subito il valore di quel talento ancora grezzo e ci scommette. Il giorno dopo Waits stringe tra le mani un contratto per scrivere canzoni e un assegno di 300 dollari. Dì lì a poco uscirà Closing Time, album d’esordio che contiene storie di amori perduti e frantumati, storie di vite ai margini.

Scriverà subito nuovi pezzi traendo l’ispirazione nei rifugi notturni dei disperati e accaniti bevitori. “Durante quel periodo – dirà – era come andare a una festa in costume e tornare a casa senza essersi cambiati. Ero diventato davvero un personaggio di una mia storia. Andavo in giro la notte, mi ubriacavo, finivo addormentato sotto una macchina. Tornavo a casa con i capelli pieni di foglie, mi trascinavo barcollando in cucina, sbattevo la testa sul pianoforte e facevo una specie di radiocronaca della mia capitolazione e della parata dei mostri della porta accanto” [Jacobs, p. 57]. Uscirà poco dopo The Herat of Saturday Night (1974), una discesa nella solitudine umana. Nella notte, nell’alcol, nella disperazione.

Ma l’album si chiude con l’immagine di un sole che sorge: The Ghost of Saturday Night celebra i diseredati di sempre che dopo i bagordi notturni assistono alla nascita luminosa di un nuovo giorno. La speranza di un domani migliore.

Non solo le bettole, ma anche gli alberghi fatiscenti sono luoghi carichi delle storie di cui Waits è alla ricerca: “Finivo in quei posti veramente strani – racconta – quelle stanze con le macchie sulla tappezzeria e le voci fumose lungo i corridoi, a dividere il bagno con un tipo con l’ernia. Guardavo la tv nell’atrio coi vecchi. Sapevo che in questi posti c’era della musica e delle storie.” [Jacobs, p. 79].

Le uscite discografiche, i concerti dal vivo, le esibizioni televisive come in Soundstage, rendono Waits una delle voci più interessanti del panorama musicale statunitense: non solo un autore originale, ma un performer di grande livello. Di lì a poco iniziano anche le tournée in Europa, dove tanta è la curiosità verso il nuovo fenomeno statunitense, il narratore dell’America degli ultimi. Arrivano anche proposte per il cinema, dove è protagonista sia in veste di autore di colonne sonore che di attore. Le collaborazioni importanti sono con Sylvester Stallone, e soprattutto con Francis Ford Coppola. Nel 1979 gli chiederà di scrivere canzoni per la storia d’amore ambientata a Las Vegas Un sogno lungo un giorno. Waits scriverà quelle canzoni. Poi sarà scritturato per il suo primo ruolo da attore in Rusty il selvaggio. Su quel set si innamorerà e poi sposerà Kathleen Brennan, assistente alla sceneggiatura, che poi lo renderà padre. Una svola decisiva, un cambio radicale di vita e una nuova maturità artistica.

Nel frattempo erano usciti altri album: Small Change (1976), dove, alla sofferenza dei protagonisti, si aggiungeva un tono di disperazione cupo e quasi senza speranza. Waits, al vertice del suo pessimismo, racconta la morte, il vuoto senz’anima del consumismo americano. Tom Traubert’s Blues è la storia di un uomo che si trova sperduto in un paese straniero, non ha un soldo in tasca, non riuscirà mai più a tornare a casa bruciando la sua vita nell’alcolismo.

Wasted and wounded, it ain’t what the moon did/Got what I paid for now/See ya tomorrow, hey Frank can I borrow/A couple of bucks from you?/To go waltzing Matilda, waltzing Matilda/You’ll go a waltzing Matilda with me.

Foreign Affairs (1977) è seguito da Blue Valentine (1978), un disco di vite ai margini della miseria e del fallimento. Esce poi Heartattack and Wine (1980) e, nel 1983, la prima produzione indipendente di Tom, Swordfishtrombones. La canzone di apertura, Underground, è un tributo ai barboni di Manhattan che vivono nelle gallerie sotterranee.

Here’s a big dark town/it’s a place I’ve found/there’s a world going on/Underground/they’re alive, they’re awake/while the rest of the world is asleep

Waits inserisce anche Soldier’s Things, canzone che narra di una scatola di effetti personali appartenuta a un soldato caduto in battaglia. Un’accusa nei confronti della guerra che uccide giovani, la cui vita sembra non valere nulla, semplici oggetti: a soldier’s things/his rifle, his boots full of rocks/oh and this one is for bravery/and this one is for me/and everything’s a dollar/in this box.

Da questo momento la voce di Tom assumerà definitivamente quel particolare tono rauco, suo inconfondibile marchio di fabbrica. Di nuovo il successivo album porta nel titolo, Rain Dogs (1985), un riferimento alla moltitudine dei barboni di New York. “Quando i cani si trovano ad affrontare una pioggia torrenziale, si disorientano perché le tracce odorose che li guidano sono state lavate via. Non più in grado di trovare la via di casa, si acquattano riparandosi nei portoni o sgattaiolano furtivi lungo i vicoli. Waits allo stesso modo immagina che i senzatetto abbiano perso la loro direzione e sono condannati a vagare per territori ostili” [Jacobs, p. 174].

Tra il 1983 e il 1993 Tom incide sette album, produce tre spettacoli teatrali, con la collaborazione dello sceneggiatore d’avanguardia Robert Wilson, recita e partecipa alla colonna sonora di diversi film.

Bone Machine vincerà il Grammy Awards come miglior album di musica alterativa del 1992. The Back Rider (1993), invece, si ispira a Kurt Weil e a Bertold Brecht, nello stile musicale che si rifa alle songs cabarettistiche del Berliner Ensemble, e nell’atmosfera straniata e spettrale del teatro epico brechtiano.

Mule Variations (1999) arriva dopo anni di silenzio. Perché Tom è così, lavora con i suoi tempi, scrive quando davvero ha qualcosa da dire. Ma l’album, scritto con Kathleen si aggiudicherà di nuovo il primo premio alle nomination Grammy Awards come miglior album contemporaneo di musica folk.

E poi Alice (2002), “un mix tra una ballata brechtiana, il jazz Dixieland e la musica da camera” [Jacobs, p. 261]. Ritornano temi e atmosfere che trasudano dolore e amarezza e che raccontano gli anni del presente: desideri repressi, occasioni perdute, la violenza della guerra, la deformità, l’instabilità mentale.

Quando l’11 settembre 2001 il mondo si ferma davanti all’attacco terroristico al World Trade Center di New York e al Pentagono di Washington D.C. Waits sente l’esigenza di riflettere sulla tragedia in corso, sulla sua vita e sul ruolo degli artisti in una società così devastata dall’odio e dalla violenza: “Gli artisti devono cominciare a pensare se quello che stanno facendo ha davvero valore o meno – dirà a USA Today –. Devono succedere un mucchio di cose prima di potere accendere il giradischi. Devi essere al sicuro e al caldo e avere la certezza di continuare a esserlo […]. Il mondo è in fiamme e noi siamo su un autobus senza conducente. Adesso siamo molto più consapevoli. È importante rimanere svegli e non tonare a fare i sonnambuli nei nostri pigiami […]. È arrivato il momento in cui i grandi uomini devono fare un passo avanti con saggezza, profondità e compassione, ma non ho idea di chi siano. Ci sentiamo tutti impotenti a livello politico. E io non conosco la risposta. Bisogna cominciare dall’individuo, dalla famiglia e dalla comunità” [Jacobson, p. 267].

L’ultimo album resta Bad As Me del 2011, cui seguono due cover, The Soul Of The Man e John The Revelator interpretate per un disco tributo a Blind Wille Johnson nel 2016. Per lungo tempo Waits ha taciuto. Oggi la sua voce roca, che rimbomba dentro una musica rarefatta, la sua voce cavernosa che intona Bella ciao, parla con una forza dirompente. Quella voce, che si è riempita della sofferenza degli ultimi, dei disperati e degli emarginati del mondo, quella voce che quei disperati li ha innalzati a eroi del vivere quotidiano, ecco quella voce diventa ora uno squarcio, un grido di speranza affinché mai si smetta di combattere le ingiustizie, i soprusi, le prevaricazioni. Mai si smetta di contrastare chi, attraverso una politica priva di “saggezza, profondità e compassione”, ne diventi causa.

This is the flower of the partisan who died for freedom

Chiara Ferrari, coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica, autrice di Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato venerdì 28 Settembre 2018

Stampato il 31/03/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/la-voce-roca-e-la-canzone-partigiana/