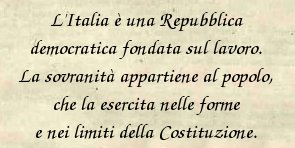

1. L’art. 1 della nostra Costituzione recita: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. // La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

1. L’art. 1 della nostra Costituzione recita: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. // La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Pur nella sua brevità, questa è una delle disposizioni costituzionali più dense di significato. In essa viene definita la struttura essenziale della Repubblica italiana, sia per quanto attiene al regime economico-politico (democratica e fondata sul lavoro), sia per quanto attiene alla forma di Stato (repubblicano e fondato sulla sovranità popolare).

2. È pacifico che la statuizione secondo la quale «l’Italia è una Repubblica» ha un valore meramente confermativo dell’esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Altrettanto pacifico è che, con la locuzione «Repubblica democratica», i Costituenti, ferma restando l’appartenenza al popolo della sovranità, intendevano, con l’espressione “democratica”, «indicare i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di eguaglianza, senza dei quali non v’è democrazia» (così A. Fanfani, cofirmatario dell’emendamento G. Grassi, A. Moro, E. Tosato ed altri, nell’intervento del 22 marzo 1947).

L’accenno al lavoro come fondamento della Repubblica democratica ha invece suscitato problemi interpretativi anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, e ciò nonostante l’Assemblea costituente avesse respinto sia l’emendamento all’art. 1 Cost., secondo il quale «L’Italia è una repubblica democratica dei lavoratori» (G. Amendola, P. Togliatti), sia l’emendamento all’attuale art. 4 Cost., secondo il quale «Allo scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, lo Stato interverrà per coordinare e orientare l’attività produttiva dei singoli e di tutta la Nazione, secondo un piano che assicuri il massimo di utilità sociale». (M. Montagnana, G.C. Pajetta).

Nell’illustrazione del citato emendamento, l’on. Fanfani aveva infatti chiarito che con la locuzione ”fondata sul lavoro”, mentre da un lato si escludeva che la Repubblica potesse «fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui», dall’altro lato, respingendo l’interpretazione classista, si affermava che la Repubblica «si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale (…), sicché la massima espansione di questa massima comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere il massimo contributo alla prosperità comune».

Nonostante l’insuccesso degli emendamenti Amendola e Montagnana si è però continuato a sostenere, almeno fino agli anni ’70 dello scorso secolo, sia la tesi della speciale posizione dei lavoratori subordinati «dovuta al moto storico di emancipazione» (C. Mortati), sia la tesi della funzionalizzazione dell’iniziativa economica privata al perseguimento dell’utilità sociale (S. Cassese).

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 29 del 1957, è però sempre stata ferma nel ritenere, contro le tesi funzionalistiche, che la garanzia costituzionale della libertà economica (art. 41 Cost.) concerne «non soltanto la fase iniziale di scelta dell’attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento».

Non è quindi vero, come da alcuni studiosi si è sostenuto, che solo in forza del trattato di Maastricht (1992), la libertà di concorrenza avrebbe fatto ingresso nel nostro ordinamento. È però vero che grazie a quel trattato la libertà economica ha effettivamente acquisito un ulteriore indiscutibile garanzia, al punto tale che, nel 2010, nel pieno dell’ondata del liberismo economico berlusconiano, si è tentato di andare oltre il costituzionalmente consentito. Infatti, in sede politica, fu autorevolmente proposto (R. Brunetta) che, per garantire la libertà di mercato e di concorrenza, si sarebbe dovuto eliminare, nell’art. 1 Cost., l’accenno al lavoro come fondamento della Repubblica democratica.

In effetti ciò venne tentato con la legge n. 138 del 2011 che, aggirando furbescamente l’art. 41 Cost., prevedeva che i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato avrebbero dovuto adeguare «i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge» in una serie specifica di ipotesi. Una legge, quindi, dagli enunciati ingenui ma dalle conseguenze costituzionalistiche di estrema gravità, che però la Corte costituzionale dichiarò illegittima con la sentenza n. 200 del 2012.

3. Nel commentare l’art. 1 della Costituzione, Carlo Esposito, uno dei maggiori costituzionalisti italiani del secolo scorso, già nel 1948, ebbe magistralmente a precisare il contenuto della democrazia. Il quale «…non è che il popolo costituisca la fonte storica o ideale del potere, ma che abbia il potere; non già che esso abbia solo il potere costituente, ma che a lui spettino i poteri costituiti; e che non abbia la nuda sovranità (che praticamente non è niente) ma l’esercizio della sovranità (che praticamente è tutto)».

Nonostante questi principi, indiscussi per oltre sessantacinque anni, il governo Renzi ha avuto la pretesa, con la riforma Boschi, di attribuire ai consigli regionali l’elettorato attivo del Senato, privandone i cittadini a cui costituzionalmente appartiene, a chiare lettere, sia la titolarità della sovranità sia l’esercizio di essa.

Dai sostenitori della riforma Boschi a tal fine si è sostenuto che l’inciso del secondo comma dell’art. 1 Cost., relativo alle “forme” d’esercizio della sovranità popolare, consentirebbe appunto l’elezione indiretta del Senato (B. Caravita). Il che è inesatto.

Tecnicamente le “elezioni indirette” sono infatti solo quelle effettuate dagli elettori per il tramite dei “Grandi elettori”, come avviene in Francia per il Senato e negli Stati Uniti per il Presidente (L. Elia).

Ed infatti, quand’anche la riforma Boschi fosse entrata in vigore, non si sarebbe potuto sostenere che il Senato sarebbe stato eletto indirettamente dai cittadini per il tramite dell’elezione dei consiglieri regionali. E ciò per la semplice ragione che il compito dei consiglieri regionali non sarebbe stato quello (esclusivo) di eleggere i senatori, ma di adempiere anche, e soprattutto, alle molte funzioni politiche, legislative e amministrative previste dalla Costituzione e dalle leggi.

4. Se il tentativo di eliminare l’elettività popolare del Senato, in violazione della sovranità popolare, è stata respinto dal popolo col referendum del 4 dicembre, l’eliminazione delle Province – il cui elettorato attivo era da sempre spettato al popolo – è invece rimasta a metà.

Le Province sono infatti tuttora menzionate nell’intitolazione del titolo V della Costituzione (“Le regioni, le province, i comuni”); sono qualificate nella c.d. legge Delrio (n. 56 del 2014) come “enti di area vasta” ed hanno discutibilmente perso l’elettività popolare. Infatti, se la Repubblica si fonda sulla sovranità popolare, gli elementi costitutivi della Repubblica, e cioè le regioni, le province e i comuni, «sono destinati a esercitare la sovranità in forme dirette e non indirette» (E. Cheli).

È bensì vero che da decenni si discuteva dell’abolizione delle Province, e quindi si era determinata nei confronti di esse una certa disaffezione da parte della pubblica opinione. Ma, anche a voler ritenere che le Province fossero addirittura politicamente delegittimate, anziché seguire l’ordine logico – prima abolire le Province a livello costituzionale e poi eliminarle del tutto a livello di legislazione ordinaria – si è invece seguita una via sbagliata: quella di ridurre dapprima «le strutture e le funzioni delle Province per arrivare a una loro abolizione rendendole enti inutili» (così ancora E. Cheli).

Una volta approvata e promulgata la legge Delrio (n. 56 del 2014), le Province hanno però continuato ad operare «in attesa della riforma del titolo quinto della Parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione» (art. 1 comma 51). Il che però fa dubitare che le si vogliano davvero eliminare (E. Rossi). Per cui, se ciò accadesse, le Province, quand’anche decostituzionalizzate, continuerebbero ad esercitare funzioni non affatto secondarie (ad es. la tutela del territorio extraurbano) e i consiglieri provinciali continuerebbero ad essere eletti dai sindaci e dei consiglieri comunali! Con tutte le ovvie conseguenze della cattiva politica quando la trasparenza non viene garantita.

In conclusione, il fatto che il governo Renzi volesse eliminare l’elettività diretta del Senato e che con la legge Delrio abbia introdotto l’elezione indiretta dei componenti dei consigli provinciali, dovrebbe essere motivo di seria preoccupazione. Ciò infatti induce a ritenere che le elezioni dirette, da una parte importante delle attuali forze politiche, non siano apprezzate per il loro valore democratico.

Con buona pace della sovranità popolare.

Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale nell’Università “La Sapienza” di Roma, presidente del Comitato per il No nel referendum costituzionale sulla riforma Boschi

Pubblicato lunedì 16 Gennaio 2017

Stampato il 07/01/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/articolo-1-ed-ecco-la-sovranita/